湖北长江经济带区域协调发展实证研究

吴华蓉

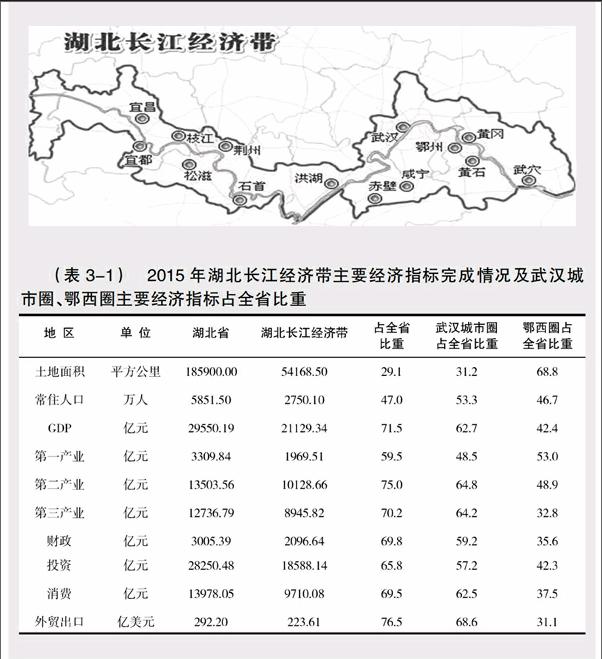

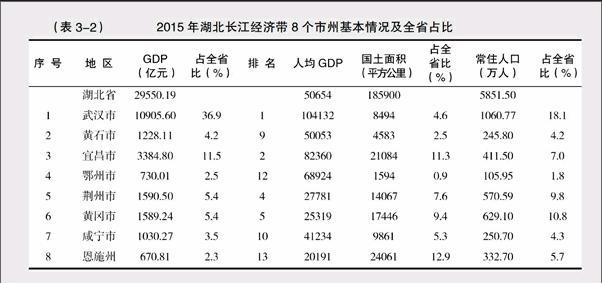

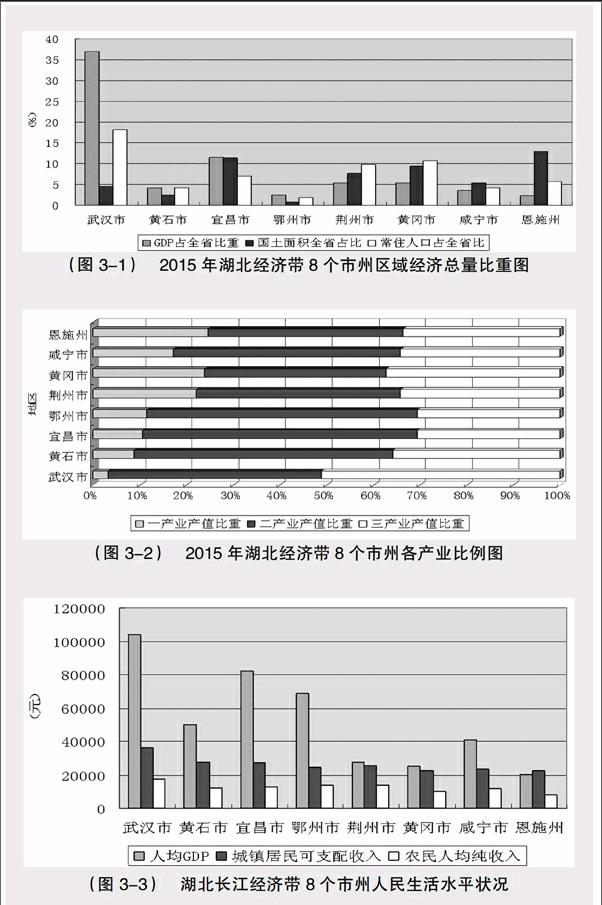

[摘 要] 区域经济协调发展观本质上是一种动态的和谐的发展观,协调发展不是平衡发展,其目的是实现从不平衡到平衡再从新的不平衡到新的平衡,协调的本质是为了发展。从系统论的观点和思路看,2015年湖北长江经济带区域经济发展明显存在由中心城市逐渐递减的圈层地区结构,区域经济发展差异显著,经济协调发展状况较差。为了充分发挥湖北居中国腹地优势,同时发挥武汉特大城市区域优势,应坚持区域经济协调发展原则,提供政策支持;应规划好“两步走”战略,即编制协调统一的产业发展规划,确立区域产业联动机制,做到农业现代化发展及布局一体化,工业现代化发展及布局一体化和高新技术产业化发展及布局一体化;坚持分工合作、优势互补的区域协调发展合作模式,即“城市-区域、区域-区域”模式,真正发挥湖北省大中城市优势,提高地区发展水平。

[关键词] 湖北长江经济带;区域经济;协调发展;城乡一体化;联动机制

[中图分类号] F832 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2017)11-0101-17

1.基本理论及文献综述

1.1区域间经济发展关系理论

區域间经济发展理论基础是区域均衡发展(balanced growth)理论与区域非均衡发展(unbalanced growth)理论。区域经济发展理论产生于20世纪50年代初,平衡发展与不平衡发展是始终贯穿区域发展理论演变过程的一个主题,它与西方经济学中的平衡与不平衡增长密切相关,前者侧重于企业结构和组织结构的转变,后者侧重于经济结构的转变。实际上两者是不可分离的,经济结构的产生与转换总是落实在具体的区域,区域结构的改善和发展也离不开通过经济结构变化这一途径。

1.1.1区域均衡发展理论

以哈罗德——多马新古典经济增长模型为理论基础发展起来的平衡发展理论,其中又有两种代表性理论,即罗森斯坦——罗丹的大推进理论和纳克斯的平衡发展理论。推进理论的核心是外部经济效果,即通过对相互补充的部门同时进行投资,一方面可以创造出互为需求的市场,解决因市场需求不足而阻碍经济发展的问题;另一方面可以降低生产成本,增加利润,提高储蓄率,进一步扩大投资,消除供给不足的瓶颈。平衡发展理论认为,落后国家存在两种恶性循环,即供给不足的恶性循环(低生产率—低收入—低储蓄—资本供给不足—低生产率)和需求不足的恶性循环(低生产率—低收入—消费需求不足—投资需求不足—低生产率),而解决这两种恶性循环的关键,是实施平衡发展战略,即同时在各产业、各地区进行投资,既促进各产业、各部门协调发展,改善供给状况,又在各产业、各地区之间形成相互支持性投资的格局,不断扩大需求。因此,平衡发展理论强调产业间和地区间的关联互补性,主张在各产业、各地区之间均衡部署生产力,实现产业和区域经济的协调发展。

1.1.2区域非均衡发展理论

以赫希曼为代表提出来的区域非均衡发展理论。他认为,经济增长过程是不平衡的。该理论强调经济部门或产业的不平衡发展,并强调关联效应和资源优化配置效应。在他看来,发展中国家应集中有限的资源和资本,优先发展少数“主导部门”,尤其是“直接生产性活动”部门。不平衡增长理论的核心是关联效应原理。关联效应就是各个产业部门中客观存在的相互影响、相互依存的关联度,并可用该产业产品的需求价格弹性和收入弹性来度量。因此,优先投资和发展的产业,必定是关联效应最大的产业,也是该产业产品的需求价格弹性和收入弹性最大的产业。凡有关联效应的产业——不管是前向联系产业(一般是制造品或最终产品生产部门)还是后向联系产业(一般是农产品、初级产品生产部门)——都能通过该产业的扩张和优先增长,逐步扩大对其他相关产业的投资,带动后向联系部门、前向联系部门和整个产业部门的发展,从而在总体上实现经济增长。

1.2区域分工和合作理论

首先由劳尔·普雷维什于20世纪40年代提出的中心——外围理论,主要是阐明发达国家与落后国家间的中心—外围不平等体系及其发展模式与政策主张。到了60年代,弗里德曼将中心—外围理论的概念引入区域经济学。弗里德曼(Friedman)的中心—外围理论,在考虑区域不平衡较长期的演变趋势基础上将经济系统空间结构划分为中心和外围两部分,二者共同构成一个完整的二元空间结构。中心区发展条件较优越,经济效益较高,处于支配地位,而外围发展条件差,经济效益较低,处于被支配地位。因此,经济发展必然伴随着各生产要素从外围区向中心区的净转移。在经济发展初始阶段,二元结构十分明显,最初表现为一种单核结构,随着经济进入起飞阶段,单核结构逐渐为多核结构替代,当经济进入持续增长阶段,随着政府政策干预,中心和外围界限会逐渐消失,经济在全国范围内实现一体化,各区域优势充分发挥,经济获得全面发展。另外还有以弗农等的产品生命周期为理论基础的区域经济发展梯度转移论。

早期的分工贸易理论主要有亚当·斯密的绝对利益理论、大卫·李嘉图的比较利益理论、以及赫克歇尔与奥林的生产要素禀赋理论等。绝对利益理论认为,任何区域都有一定的绝对有利的生产条件。若按绝对有利的条件进行分工生产,然后进行交换,会使各区域的资源得到最有效的利用,从而提高区域生产率,增进区域利益。但绝对利益理论的一个明显缺陷,是没有说明无任何绝对优势可言的区域,如何参与分工并从中获利。

最早由波兰经济学家萨伦巴和马利士提出点轴开发理论。点轴开发理论是增长极理论的延伸,但在重视“点”(中心城镇或经济发展条件较好的区域)增长极作用的同时,还强调“点”与“点”之间的“轴”即交通干线的作用,认为随着重要交通干线如铁路、公路、河流航线的建立,连接地区的人流和物流迅速增加,生产和运输成本降低,形成了有利的区位条件和投资环境。产业和人口向交通干线聚集,使交通干线连接地区成为经济增长点,沿线成为经济增长轴。在国家或区域发展过程中,大部分生产要素在“点”上集聚,并由线状基础设施联系在一起而形成“轴”。该理论十分看重地区发展的区位条件,强调交通条件对经济增长的作用,认为点轴开发对地区经济发展的推动作用要大于单纯的增长极开发,也更有利于区域经济的协调发展。改革开放以来,中国的生产力布局和区域经济开发基本上是按照点轴开发的战略模式逐步展开的。中国的点轴开发模式最初由中科院地理所陆大道提出并系统阐述,他主张中国应重点开发沿海轴线和长江沿岸轴线,以此形成“T”字形战略布局。endprint