髋关节置换术围手术期的深静脉血栓预防策略探讨

陆冬侠 开 蕾 董 娜

(上海市东方医院集团宿迁市东方医院,江苏 宿迁 223800)

髋关节置换术围手术期的深静脉血栓预防策略探讨

陆冬侠 开 蕾 董 娜

(上海市东方医院集团宿迁市东方医院,江苏 宿迁 223800)

目的分析髋关节置换术围手术期的深静脉血栓预防策略。方法选择2014年1月至2015年12月在我院接受治疗的髋关节置换术患者72例,随机分成治疗组及对照组,每组各36例,对照组接受常规围术期预防措施,研究组给予药物+下肢空气静脉泵+被动康复训练进行干预,比较两组患者治疗结果。结果治疗组及对照组患者经彩超确诊下肢深静脉血栓差异不大,无统计学意义(P>0.05);治疗组患者未经彩超确诊下肢深静脉血栓率及住院平均时间分别为22.22%(8/36)及(18.98±0.36)d,显著低于对照组的41.67%(15/36)及(25.08±0.95)d,具有统计学意义(P均<0.05)。结论在髋关节置换术围手术期应用综合性预防措施,能够有效提高临床效果,促进下肢深静脉血栓发生危险性降低,值得进一步在临床应用及推广。

髋关节置换术;深静脉血栓;预防策略

髋关节置换术广泛应用于医疗机构中,是一种较大型的骨科临床手术,手术相关操作技术在相关领域的研究人员及研究人员等的努力下,趋于完善,但需要注意的是,关于这种手术的不良反应仍能在临床报道中见到[1]。而深静脉血栓就是其中一种发病率不低的不良反应,多发于下肢静脉。通常情况下,下肢静脉血栓在形成后多不脱落,仅可造成肢体静脉局部出现回流障碍,远端肢体发生一定程度的肿胀,但对患者生命健康的威胁不大[2]。部分患者可因深静脉血栓脱落后随血流沿着血管移动至任意动脉,造成脑肺肾等重要器官栓塞,严重威胁患者生命健康。因此,如何预防深静脉血栓,降低其发生率,减少后遗症发生率就成了临床相关领域中一个非常重要的研究课题。本次研究选择2014年1月至2015年12月在我院接受治疗的髋关节置换术患者36例,通过药物+下肢空气静脉泵+被动康复训练进行干预,旨在为临床研究如何预防髋关节置换术围术期中血栓提供具有一定可靠性的研究数据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本次研究选择2014年1月至2015年12月在我院接受治疗的髋关节置换术患者72,随机分成对照组及治疗组。对照组36例,其中男性19例,女性17例,年龄4~78岁,年龄平均(53.80±10.54)岁;单侧发病27例,包括右侧10例,左侧17例,双侧9例;股骨头坏死24例,股骨颈骨折10例,髋关节发育不良1例;治疗组36例,包括男性23例,女性13例,年龄8~83岁,年龄平均(55.36±9.75)岁;单侧发病25例,包括右侧14例,左侧11例,双侧11例;股骨头坏死25例,股骨颈骨折11例,髋关节骨性关节炎1例。对比两组患者年龄、性别等一般资料,数据差异不明显,无统计学意义,具有可比性,P>0.05。

1.2 研究方法:对照组患者36例在围手术期皮下注射低分子肝素钙,手术后24 h开始预防治疗,每次4100 U,每日1次。

治疗组患者36例接受药物+下肢空气静脉泵+被动康复训练进行干预,主要包括以下几点:①常规预防措施,围术期移动患者尽可能动作轻柔,避免静脉内膜受到损伤,摄入适当液体,平衡水电解质;手术中抬高患肢,降低深静脉回流阻滞程度;②物理方面预防措施,间歇充气加压、穿着梯度压力弹力袜,使用足底静脉泵,通过模仿肢体运转模式压迫腿部肌肉或足底,以达到对下肢静脉的压迫目的,促使静脉血液回流顺畅,降低血流淤滞发生率[4];③药物预防性措施。

1.3 观察指标。本次研究观察指标主要包括:①经彩超明确深静脉血栓诊断发生率;②未经彩超明确深静脉血栓诊断发生率;③平均住院时间。

1.4 统计学处理:本次研究数据采用SPSS18.0软件进行统计学处理,采用t检验及χ2检验,用(x-±s)表示计量资料,(%)表示计数资料,当P<0.05,数据差异明显,具有统计学意义。

2 结 果

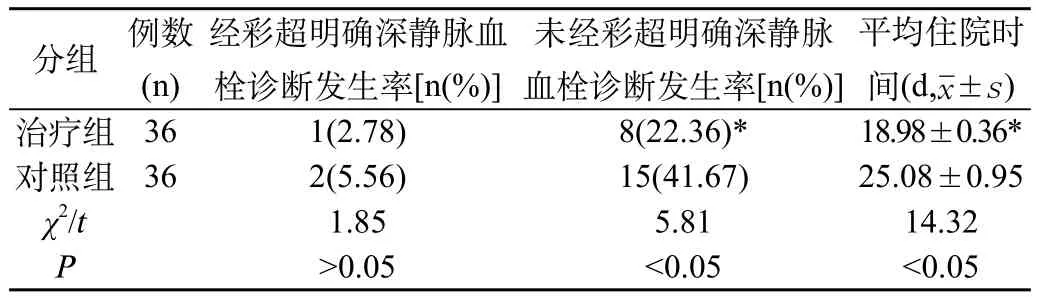

治疗组及对照组患者经彩超确诊下肢深静脉血栓率数据之间差异不大,无统计学意义,P>0.05;治疗组患者未经彩超确诊下肢深静脉血栓率及住院平均时间显著低于对照组,数据差异明显,具有统计学意义(P均<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较

3 讨 论

髋关节置换术在临床骨科手术应用率最广泛四类之一,主要适用于髋关节疾病患者的相关疾病治疗,如股骨颈骨折、髋关节发育不良等,需要注意的是患者年龄需在一定范围内,若患者过大、过小,则不适用髋关节置换术。据临床文献报道,髋关节置换术围术期并发症并不少见,深静脉血栓是一种发生率极高的一种,因脱落血栓能够引发静脉栓塞而越来越受到相关领域学者及医务人员的重点关注[5]。

目前,有学者提出,静脉血栓形成三大原因包括静脉血流发生淤滞,血液黏稠度较高,经脉壁出现一定程度的损伤[8]。血管内膜下的胶原蛋白促凝作用较好,因此当血管内膜受损后,胶原蛋白被暴露出来,血小板在胶原蛋白作用下,逐渐黏附、聚集,进而引发血液凝固,最后形成血栓。在骨科临床中,造成血管内膜损伤的原因非常多,如创伤、血管挫伤或撕裂伤、医务人员操作不当、伤口暴露时间过长,骨折后复位等等。骨科临床上针对创伤患者发生软组织水肿,常规治疗方法是给予七叶皂苷,或甘露醇等药物消肿化瘀,能够取得良好疗效大,但容易造成血管内膜出现损伤,加上治疗过程中需要静脉插管、长时间输液,或多次穿刺等,直接损伤内管内膜,加重血凝程度。在髋关节置换术治疗期间,患者需长期保持被动体位,结合止血带的应用、下肢过度旋转牵引等情况,增加血管受损危险性,对血小板产生聚集刺激作用,加上凝血酶及纤维蛋白原的共同作用,导致血液高凝。血液流动缓慢,甚至瘀滞是导致深静脉血栓形成的第二重要原因,血流缓慢,导致血小板同血管壁接触概率超过正常水平,提高黏附可能性。骨折后,患者不愿过多活动肢体,减少肢体活动,静脉流动因此受到肌肉压缩带来的动力减弱,血液回流速度及流量均减少,加上围术期麻醉镇静等药物的应用加重血凝状态。血液处于异常高凝状态,如能够引发血凝的血小板及纤维蛋白原等过于活跃,而纤维系统活性则减弱,提高血液高凝状态发生危险。此外,预防骨科患者出血的凝血药物也能增加血液高凝状态发生危险。因此,临床上应针对上述三种主要原因采取针对性的有效措施,如缩短麻醉时间,避免受伤与手术间隔过长时间,减少二次损伤等。因多数应用髋关节置换术的患者年龄偏大,高血脂、心脑血管疾病以及糖尿病等并发症较多,身体情况较差,结合手术造成的创伤刺激、肢体复位过程中牵拉扭曲等,很容易促使体内释放炎性细胞因子,造成外源性凝血系统激活,结合静脉血管内膜的损伤,导致静脉血栓形成。

本次研究中,治疗组患者下肢静脉泵、抗凝药物与被动肢体康复训练相结合,同对照组在未经彩超确诊深静脉血栓观察指标的比较中其发生率明显低于对照组,住院时间也短于对照组,数据差异明显,P<0.05,这表明治疗组的研究方法能够有效预防血栓形成,缩短康复时间。

[1] 周毅强,张建新,郑晓韵.人工髋关节置换术围手术期常见并发症的中医药防治进展[J].中国临床研究,2014,6(32):143-146.

[2] 徐志宏.关节置换术后下肢深静脉血栓发生的风险因素及诊治策略研究[D].南京:南京大学,2014.

[3] 丛宇.全髋关节及全膝关节置换术后阴性失血的相关研究[D].上海:第二军医大学,2011.

[4] 王佳华.髋关节置换术深静脉血栓护理预防策略的研究[J].中国实用医药,2014,9(34):196-197.

[5] 史占军,徐祎骏,王健,等.透析患者全髋关节置换术围手术期下肢深静脉血栓预防策略[J].中华关节外科杂志(电子版),2015,9(6):756-761.

[6] 王震.全髋关节置换术围手术期深静脉血栓形成的危险因素的临床研究[J].泰山医学院学报,2015,36(4):393-396.

[7] 谭兴华,邵秋菊,徐习.髋关节置换术围手术期预防下肢深静脉栓塞的护理[J].现代医院,2011,11(4):86-88.

[8] 宋永枝.髋关节置换术围手术期深静脉血栓预防研究[J].中国现代药物应用,2016,10(5):46-47.

R683 文献标识码:B 文章编号:1671-8194(2017)30-0068-02