不忘初心 心系人民

——总书记心中的梁家河

综合报道/温斌 摄影/兰红光 刘卫兵 温斌

不忘初心 心系人民

——总书记心中的梁家河

综合报道/温斌 摄影/兰红光 刘卫兵 温斌

《习近平七年知青岁月》一书出版

近百年的苦难辉煌昭示:只要我们党始终坚持以人民为中心,始终同人民想在一起、干在一起,就一定能够不断从胜利走向更大的胜利!

党的十九大召开在即,这个有着8900万党员的世界最大执政党不忘初心,心系人民,将率领13亿人民决胜全面建成小康社会,踏上建设社会主义现代化国家新征程。

回望历程:扎根基层与人民同甘苦

上世纪60年代末,中国出现了知识青年上山下乡热潮。“滚一身泥巴,炼一颗红心”,在波澜壮阔的上山下乡运动中,年仅15岁的习近平也来到我省延安延川县文安驿公社梁家河大队插队落户。1969-1975年,青年习近平在梁家河与群众一起住窑洞,睡土炕,吃玉米团子,放羊,挑粪,种地,什么活都干,什么苦都吃。在这里他入党,并当选大队党支部书记,办铁业社,办缝纫社,办磨坊,办代销点,种烤烟,打井筑坝淤地搞桥河治理,建成我省第一个沼气池,为村里做了许多实事,给梁家河带来了很大的变化。因为习近平有文化、敢创新、贡献大, 1975年被推荐入读清华大学,成为最后一个离开梁家河的知青。青年习近平在梁家河度过难忘的7年知青岁月。

习近平同志曾在他写的《自述》中说:“上山下乡的经历对我的影响是相当深的,使我形成了脚踏实地、自强不息的品格。脚踏在大地上,置身于人民群众中,会使人感到非常踏实,很有力量;基层的艰苦生活,能够磨练一个人的意志。而后无论遇到什么困难,只要想起在那艰难困苦的条件下还能干事,就有一股遇到任何事情都勇于挑战的勇气,什么事情都不信邪,都能处变不惊。”

7年艰苦的上山下乡生活岁月,习近平扎根基层与人民群众同甘共苦,建立起了同人民群众的血肉联系,树立了为人民办实事的理想,铸炼成一位共产党人艰苦奋斗勇克难关的精神和心系人民不变的初心。

励志实录:《习近平的七年知青岁月》

系列采访实录《习近平的七年知青岁月》近日由中共中央党校出版社出版发行。

这组采访实录共采访了29人,其中既有当年同习近平总书记一起在我省延川县文安驿公社梁家河插队的北京知青,又有同他朝夕相处的梁家河当地村民,还有当年同他相知相交的各方面人士。这些受访者通过自己的亲身经历,用真实的历史细节讲述了1969-1975年间习近平总书记“苦其心志、劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身”的历练故事,再现了习近平总书记知青时期的艰苦生活和成长历程。这部书,是当代青年树立正确人生观、励志成才的鲜活教材,是党员干部锤炼党性、提升素质的生动范本,也是国际社会全面深入了解中国共产党领导人的珍贵历史资料。

同样有着知青经历的陕西省委书记娄勤俭在谈及《习近平的七年知青岁月》一书时,深有感触地说:梁家河村是习近平总书记下乡插队、担任过党支部书记的地方,是对他确立世界观、选择人生道路、磨砺意志产生很大影响的地方,也是他向全世界用以诠释中国梦的地方。在这里,总书记形成了热爱人民、服务群众的思想,形成了崇尚科学、尊重规律的意识,形成了保护生态、坚守底线的观念。总书记告诫大家,“不要小看梁家河,这是个有大学问的地方。”并多次强调,“陕西是根、延安是魂、延川是第二故乡,我时刻铭记陕北人民的养育之情。”

2015年9月22日习近平在美国演讲

陕北人民的养育之恩、中国共产党的历史使命和作为一名共产党人的自觉担当,是习近平总书记始终强调坚持以人民为中心的发展思想之根本所在。从《习近平的七年知青岁月》可以很清晰地看出,总书记7年知青岁月为他树立了“以人民为中心”的初心导向。

据梁家河村民回忆说:习近平当年对《为人民服务》这篇文章爱不释手反复地读。“人民”二字在习近平总书记心中永远占据最重要的位置,习近平总书记在中外记者见面会上多次提到“人民”,讲到“人民群众对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。为了人民对美好生活的向往,我们党解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,人民的获得感大大增强。

这里摘录了2015年9月22日习近平在美国华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲片段——通过梁家河的今夕对比,梁家河人民群众生活翻天覆地的变化,向世界展示了改革开放以来中国社会发展进步的一个缩影。

打开心扉:习近平讲述梁家河的今夕

上世纪60年代末,我才十几岁,就从北京到中国陕西省延安市一个叫梁家河的小村庄插队当农民,在那儿度过了7年时光。那时候,我和乡亲们都住在土窑里、睡在土炕上,乡亲们生活十分贫困,经常是几个月吃不到一块肉。我了解乡亲们最需要什么!后来,我当了这个村子的党支部书记,带领乡亲们发展生产。我了解老百姓需要什么。我很期盼的一件事,就是让乡亲们饱餐一顿肉,并且经常吃上肉。但是,这个心愿在当时是很难实现的。

当年习近平带领梁家河村民建成的第一口沼气池,这也是陕西省第一口沼气池

送习近平入清华大学上学,梁家河村民和习近平的合影

当年习近平在梁家河参加劳动,正在操作柴油机抽水

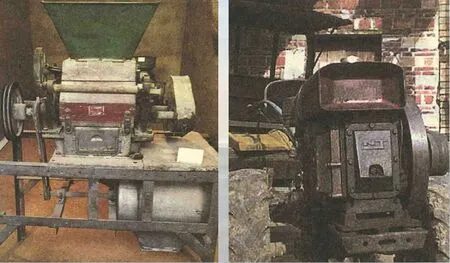

当年习近平用县上奖励的三轮摩托车给村里换了台磨面机和一台手扶拖拉机

当年《延安通讯》报道延川县大办沼气的新闻——《取火记》

打坝淤地增加良田

当年习近平与知青们住的窑洞

今年春节,我回到这个小村子。梁家河修起了柏油路,乡亲们住上了砖瓦房,用上了互联网,老人们享有基本养老,村民们有医疗保险,孩子们可以接受良好教育,当然吃肉已经不成问题。这使我更加深刻地认识到,中国梦是人民的梦,必须同中国人民对美好生活的向往结合起来才能取得成功。

梁家河这个小村庄的变化,是改革开放以来中国社会发展进步的一个缩影。我们用了30多年时间,使中国经济总量跃居世界第二,13亿多人摆脱了物质短缺,总体达到小康水平,享有前所未有的尊严和权利。这不仅是中国人民生活的巨大变化,也是人类文明的巨大进步,更是中国对世界和平与发展事业的重要贡献。

——摘自习近平在美国华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲(2015年9月22日)

不忘初心:习近平回到心中的梁家河

2015年2月13日,农历乙未年春节前夕,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到陕西考察调研,向革命老区人民和全国各族人民祝贺新春。

第一站习总书记就来到曾经插队落户7年的延安市延川县梁家河村看望父老乡亲。“习总书记回村了!”这个原本安静的小山沟沸腾了。

得知消息的乡亲们都跑去迎接习总书记,在村口一块写着“知青淤地坝”的石碑前,十几位乡亲激动地同这位当年“能吃苦、干实事、好读书的好后生”,现如今13亿中国人民的领路人握手寒暄,欢迎他回家。就是40年没联系的人,习总书记一见面就能认出是谁,大名、小名都能叫出来。眼前这块夹在山沟里的平整田地,就是当年作为大队党支部书记的习近平,带领梁家河村民和插队知青们打坝淤地造就的良田,如今仍是村里的耕地。那时同习近平一起劳动的村民石春阳,如今的梁家河村支部书记向总书记介绍了近年来村里开展治沟造地,利用淤地坝增加耕地面积、发展农业生产的情况。习近平同村民们回忆当年打坝淤地的场景,详细询问水土保持和耕地保护情况。习总书记到各家各户都去看看,还参观了自己曾经住过的窑洞,到地里看了果园。

2015年2月13日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到陕西考察调研,重回心中的梁家河

许多村民都拥到习总书记的身边拉家常, 习近平跟村里的老熟人、老朋友几乎全都见面了,并一起合影留念。习近平深情地对乡亲们说:“当年我离开梁家河,人虽然走了,但是心还留在这里。那时候我就想,今后如果有条件有机会从政,就要做一些为老百姓办好事的工作。”习总书记还自己掏钱给每户人家置办了对联、年画以及米、面、油、猪肉等年货。村民们纷纷向总书记感谢他的深情厚谊。

在农村的7年时间,习近平和人民建立了血肉联系,了解了人们的实际疾苦。总书记这次到延安,一个重要目的就是对革命老区脱贫致富进行调研。习近平在很多场合都说,全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村,特别是在贫困地区。没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康就没有全面建成小康社会。

党中央心系人民,“干”在实处。近年来,我国农村贫困人口平均每年减少近1400万人,相当于一个欧洲中等国家人口,创造了世界减贫史上的奇迹。

总书记一直关爱着梁家河这片曾经劳动、生活过的土地和朝夕相处的乡亲们,同时在他的心里也还装着千万个“梁家河”......

编辑/温斌