成都市家庭农场技术服务体系发展现状及问题研究—从两大服务主体出发

田蓬鹏,李冬梅,张晓俊

(四川农业大学管理学院,成都 611130)

成都市家庭农场技术服务体系发展现状及问题研究—从两大服务主体出发

田蓬鹏,李冬梅,张晓俊

(四川农业大学管理学院,成都 611130)

自中央一号文件首次提出“家庭农场”后,国内掀起了一股农场热潮。成都市作为家庭农场的试验田,农场发展刚刚起步,面临着诸多问题。文章采取随机抽样和典型案例分析相结合的研究方法,从家庭农场技术服务体系的两个主体(政府农技推广机构、农业科研和教育机构)出发,分析了当前成都市家庭农场技术服务体系在为家庭农场提供技术服务时遇到的问题,即服务理念滞后,不符合实际、服务形式不规范,人员职能履行不到位、服务条件落后等,结合成都市周边家庭农场技术服务体系发展的具体实践,提出了加大服务力度,完善服务理念和信息、增强人员培训,加强与农场主的交流、完善服务制度,改良服务条件等有关家庭农场技术服务体系改善对策。以期促进成都市家庭农场技术服务体系的发展。

成都市 家庭农场 技术服务体系 服务主体

作为新型农业经营主体,“家庭农场”概念首次出现在中央一号文件中。所谓家庭农场是以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体,被认为是家庭联产承包责任制后,我国农村经济组织形式和土地经营方式的又一次变革。通过农村土地的有序流转,鼓励和支持农户经营的土地向家庭农场流转,有利于实现土地的适度规模经营,有效解决农户分散经营产生的种种弊端,是激发农业生产活力的一种有效措施。农场主可以适应市场经济的要求,紧跟市场需求,这有利于增加农户的收入,将农户固定在农场中,改变农业经营者老龄化和兼业化的现状。同时通过发展家庭农场,实现农业的规模化运作以及培养一批懂技术、会经营的“职业农民”,有利于提高农业的机械化水平和现代农业技术的推广运用,是实现农业现代化的一种有效途径。综上所述,“家庭农场”模式是当前中国农业改革的必行之举。

当前成都市家庭农场发展欠缺的主要是信息,技术和资金,这就需要多方主体参与其中,通过共赢的方式加以解决。可通过实地走访,抽样调查了成都周边家庭农场的发展过程中政府农技推广机构,农业科研和教育机构的参与程度,以及农户对上述各主体参与其中的意愿和相关要求。通过调查各主体与家庭农场的合作情况,了解成都市家庭农场技术服务体系的发展现状以及存在的问题。从参与主体的角度,提出了破开成都市家庭农场技术服务体系发展屏障的新思路。

1 成都市家庭农场现状

根据成都市家庭农场的类型(表1)及其地区分布,2016年7~8月选择崇州、大邑、都江堰、金堂、等13个地区共60家家庭农场(其中有42家为2016年成都市市级示范性家庭农场)进行了问卷调查,了解到成都市家庭农场发展现状。

而目前成都市家庭农场技术服务体系服务主体现象主要为:政府主导的农技推广体系往往是关注的重点,而关于农业专业合作组织、涉农企业、科研院校为主体的服务体系的研究比较缺乏。且服务主体服务内容尚不完善。

1.1 政府农技推广机构方面

调查数据显示,目前政府农技推广机构对于家庭农场的服务项目主要有5类,其具体内容及比例分别是:第一类新技术、新品种、新成果的引进、试验、展示、示范与推广,占比33.7%;第二类耕地、种子、农药、饲料等农业投入品的质量监测、检验评估,农产品安全监测,占比25.8%;第三类农情与农业投入品、农产品市场行情等方面的信息服务,占比14.6%;第四类农业技术咨询服务,占比19.1%;第五类农机补贴、资金补助,占比6.7%。总的来看,政府给予的服务最广泛的还是新技术、新品种、新成果的引进、试验、展示、示范与推广,占了1/3的比例,有利于家庭农场种植、养殖品种的改良以及相关技术的完善。最欠缺的是“农机补贴、资金补助”,政府应该给予更多支持。

目前政府农技推广机构为家庭农场提供服务时,主要有以下8种途径,根据数据结果分析,分别为信息发布、技术讲座、现场咨询、实地指导、图书资料发放、科教兴农电视片、科技产品展销及其他途径,分别有12.6%、24.4%、14.2%、20.5%、11.0%、6.3%、9.4%、1.6%的接受调研的农场主从以上途径获得政府服务。可以看出,政府农技推广机构对家庭农场进行服务的途径较为广泛,但农场主获取服务的途径大多数还是通过技术讲座了解相关资讯,通过实地指导获取相关服务,而其他几类服务途径的服务力度仍需加强,力争建立一个完善的服务途径。

表1 成都市家庭农场发展概况

表2 调查样本政府农技推广机构服务内容

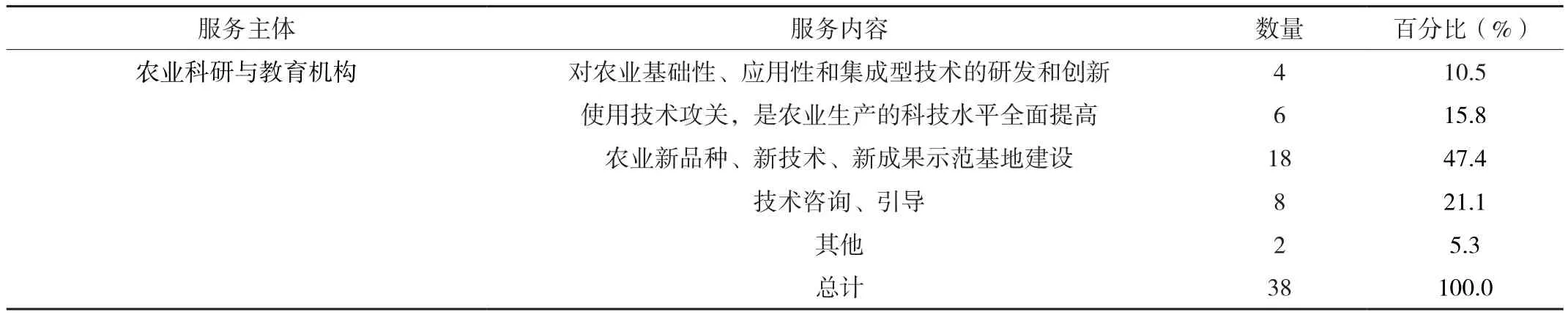

表3 农业科研与教育机构服务内容

1.2 农业科研与教育机构方面

调查发现,家庭农场与农业科研单位和教育机构有过的合作种类多样,其中以农业新品种、新技术、新成果示范基地建设为主,占比47.4%。此外,10.5%的家庭农场与农业科研单位和教育机构在农业基础性、应用性和集成型技术的研发和创新方面有过合作;15.8%的家庭农场为使农业生产的科技水平全面提高,围绕优势农产品和优势产业与科研单位与高校进行技术攻关;21.1%的家庭农场向科研单位和高校进行过技术咨询并获得其引导;5.3%的家庭农场与科研单位和高校有过其他方面的合作,包括人才培养与输送。这说明大部分农场主青睐于简单的产品和技术供给来促进自身家庭农场的发展,当然这也是见效最快、提升最快、最容易操作的一种方式。而对于相比之下较难的内容,只有少部分农场主愿意去尝试。能考虑到家庭农场的长远发展的农场主更是少之又少。

在农业科研单位和教育机构服务途径中,家庭农场主认为与政府基层公益性农技推广机构合作,通过免费或者部分有偿的形式,对基层农技推广人员进行技术培训,或提供技术推广方案最为重要,占比41.5%;其次是采取“科技下乡”、“专家大院”、“科技直通车”等方式,将农业新品种与新技术免费传播给农业生产经营者,占比31.7%;再者是成立农业科技企业进行农业科技成果产业化,或成立技术服务机构面向市场进行有偿技术服务,占比18.3%;最后则是通过技术交易与购买服务的方式,为企业提供有偿的农业技术服务,占比8.5%。相比于主动去寻找技术,家庭农场主更愿意技术服务上门。

2 服务体系问题研究

2.1 政府农技推广机构存在的问题

服务方式和理念滞后,不适应现代农业发展需求。我国政府公益性农技推广机构在开展农业技术服务时带有一定的行政强制性,且所推广的技术较为单一、针对性差,较少顾及优势产业发展、农产品市场需要、农户家庭需求,对于农民实际生产中所遇问题的解决能力有限。同时,技术服务的职能和理念,仍仅限于传统农业生产环节的常规技术服务,尚未转变到提升农民科技致富能力、促进农民产业发展与就业转移的方向。此外,农技推广机构的现代信息手段不完备,特别是多数乡镇推广机构尚未有效应用计算机网络进行农业科技信息服务,服务方式单一且有效性不强,不能为家庭农场提供更好的服务。

理论性过强,不符合实际。政府农机推广机构中的农技推广人员更多地是在办公室中进行理论学习,不能理论联系实际,深入农场对农业技术具体情况进行调查了解,对农场的技术现状、技术问题、技术需求不清楚,导致其在进行技术服务时,服务项目“千篇一律”,,服务缺乏针对性,服务效果不明显,农场主响应不积极等问题出现。存在对家庭农场进行技术服务指导时,理论性过强,不符合家庭农场实际情况。

农技推广人员素质不高,工作人员任务履行不到位。政府公益性农业技术服务体系中存在农技服务人员知识老化、人才缺乏、人员知识结构不合理等问题,很难满足现阶段我国农民对农业科技的多元化需求,加之农业技术服务工作条件艰苦、待遇不高等问题,导致推广人员素质不高。与此同时,成都市未建立规范的农技推广责任制度,农业技术人员的责任不明确,业务范围太抽象,服务的对象和服务的内容也不明晰,及工作的指标和工作任务的要求亦没有具体的量化。奖惩与考评未能有效结合,农技工作人员工作积极性的激励机制不足,积极性不能充分的调动进而导致一些地方农技推广机构人员在编不在岗,或在岗不作为,工作积极性和责任感不强等问题。

政府经费支持不足,推广条件落后。,从政府对农业技术服务体系的投资强度来看,投入的经费,远远不能满足农场对于技术的需求,严重阻碍了政府农业技术服务体系的发展。同时乡镇农技人员自身的法定职责和上级业务主管部门安排的工作任务履行不到位,常常出现quot;任务不要、开会不到、情况不报quot;的情况,导致农业技术服务体系中政府给予的服务条件落后,且家庭农场主知识技能水平较低,导致推广不十分顺利。

2.2 农业科研单位和教育机构存在的问题

农业科研单位和教育机构的研究与实践脱节。目前,农业科研单位和教育机构的研究还没有与现代农业所需完全有效的结合起来。研究与实践脱节,一方面导致科研单位和高校有大量的研究成果成为“纸上谈兵”,科研单位和高校有大量的科研成果,但很少能够及时得到转化。另一方面,在传统农业向现代化农业发展的过程中,很多农业问题没有得到及时解决,由于农民技术、信息渠道有限,农民与各科研单位等连接不畅通,很多问题不能反映到各研究院所。农业科研单位研究的成果不能满足农场主所需,农场主面临的问题不能及时得到很好的解决。

科研单位和教育机构培养的人才与农业发展所需不是完全一致。科研单位的人才培养大都是采取教学模式,很多东西仅限于理论,未能延伸到实际,不能结合现代农业发展的实际情况。这种模式下培养出的人才不能真正了解农民所需,不能真正解决农业问题。

比起在农村实地指导的艰辛,很多人更愿意在实验室里研究。科技下乡人员是连接科研单位与农民的关键枢纽,应该既要熟悉各科研单位的科研成果,又能实地了解农民所需。但是现如今,科技下乡并未完全下乡,很多科技人员在农村留不住,造成很多科研单位和教育机构的研究脱离实际,同时农民也不能得到好的指导。

只考虑农场的短期发展,促进农场整体发展的意识薄弱。多数家庭农场主希望科研单位和高校提供现有的新产品、新技术以促使自己的家庭农场发展,而对那些农业基础性、应用性和集成型技术的研发和创新只有少部分农场主愿意跟科研单位和高校合作。在全面提高农业生产科技水平的技术攻关方面,愿意尝试的农场主更是少之又少。农场主只关注自己家庭农场的短期发展,没有致力于长远发展,更没有带动全中国家庭农场发展的意识。

3 建议和对策

3.1 政府农技推广机构

加大宣传力度,推广新技术服务方式和服务理念。政府需加大现代农业发展的新方式和新理念的宣传力度,让农场主更好地去理解和接受这些新方式和新理念,将新技术用于家庭农场发展,避免在建设农场中的服务方式和服务理念滞后,将家庭农场发展地更好。同时,可以利用主产区示范带头作用的优势,建立新品种展示园,通过组织现场会等方式,以点带面,吸引当地农民参与到新服务、新理念试行的活动中来,从而使农民增进认识,消除顾虑,切身体验新服务、新理念带来的利益,自然而然地接受新的服务方式。

考虑当地的具体情况,倾听农民对培训的意见和建议。政府农技推广机构在对家庭农场进行技术服务时,应该充分了解家庭农场的共性和差异性,在实际进行服务的过程中,增加与农场人员的互动,了解农场真实情况,避免政府机构提供服务时理论性过强,不符合实际。鼓励农技推广人员到家庭农场实地考察,实地进行指导,在服务时,认真倾听家庭农场成员对服务方式和服务内容的意见和建议,结合实际,充分考虑到农场的实际发展需求,制定出适合该农场的具体服务方式,更好地服务于家庭农场。

加大农技人员培训,完善人员监管制度。针对于农技推广人员素质不高,政府应该加大培训力度,对于不合格的农技人员都应该进行系统化地培训,培训合格后再投入政府服务中去。其次,就是建立规范的农技推广责任制度,明确农业技术人员的责任,明确其业务范围、服务的对象和服务的内容,量化工作的指标和工作任务的具体要求。建立起农技服务考评制度,让农技服务对象,尤其是家庭农场主在考评制度中发挥关键作用,推行内评和外评相结合的评比制度。与此同时,应该让奖惩与考评相结合,完善农技工作人员工作积极性的激励机制,充分的调动其积极性,加强其工作责任感。完善相关农技人员监管制度,促使农技人员认真高效地履行工作。

加大资金投入和出台优惠政策,鼓励青年回乡服务。对于家庭农场资金需求,政府农技推广机构可结合家庭农场实际状况,对于需要资金补助的家庭农场,适当加大资金投入,促进家庭农场发展。这里的加大资金投入并非单纯地提出加大资金投入相关政策,而要将政策落实到实处,层层把关,将资金落实到每一个需要的家庭农场上,避免“上行下不行、上行下拖延”状况发生。其次,用政策吸引青年回乡从事农业生产经营活动,将先进农业知识带回村里,造福村里。同时也应该鼓励农场主积极学习新技术,使农场主对新技术有更大的接受度和了解度,优化政府在进行农技推广服务的推广条件。

3.2 农业科研单位和教育机构

加大示范基地的建设力度。示范基地是科技成果的样本展现,通过示范基地试验新产品、新技术等的实际应用性,探索现代科技新型管理方法对提高农产品产量、质量的效力,将科研单位大量闲置的科研成果进行实地试验,使资源配置不合理、农民所面临的问题难以解决的现状得到改善。同时,树立科技带动农业发展、促进农村转型的样板,带动当地、各省甚至全国由传统农业向现代农业转变。

改变传统教学模式,将理论与实践相结合。改变科研单位和高校老师教学生听的教学模式,将重心更多的放在理论与实践结合上。在学习理论的过程中注重实践,同时根据实践改变理论的教学。结合现代农业发展的实际情况,培养真正了解农民所需,能真正解决农业问题的人才,让农民在技术和产品咨询方面有求必应,有问必答。

科研单位和教育机构加大对科技下乡人员的福利。科技下乡解决了科研单位和高校服务对象分散的问题,也解决了各家庭农场信息来源不畅通和时间难以协调的问题。加大对科技人员的福利,使其能留在农村,具体指导。

建立系统的科研单位和教育机构—家庭农场连接体系。科研单位与高校可以着手建立一个系统的连接体系,增进科研单位和高校与家庭农场,家庭农场与家庭农场之间的联系,培养他们的整体和长远发展意识,不再只局限于自身家庭农场的短期发展。将家庭农场与科研单位和高校连接起来,可以让农场主及时解决所面临的各种问题,有一个强大的技术支撑。建立科研单位与家庭农场的连接体系,促进不同家庭农场之间的交流,让他们资源共享,信息共享,思维共享,从而发掘出新的农场模式。

4 结语

新形势下,家庭农场农业技术服务主体包括政府公益性农技推广机构、涉农企业与技术服务机构、科研和教育机构及农村互助型合作社这四大主体,其中联系最为紧密的为政府公益性农技推广机构和科研和教育机构这两大主题。服务主体的多元化关系到管理体制和运行机制、模式的差异化,由此产生的问题也变得复杂。通过对成都市家庭农场农业技术服务体系的调查研究,了解到成都市家庭农场农业技术服务体系的发展现状虽然有了一定的发展,但是还存在很多问题需要解决。

主要存在服务理念落后,不能结合农场发展实际进行实地指导、政府资金不足、等问题。为促进家庭农场发展,笔者结合成都市家庭农场发展实际,提出宣传新的服务理念、加强农技人员素质提升、鼓励结合家庭农场实际情况进行实地指导、加大政府资金投入等解决方法。促进政府农技推广机构和科研和教育机构更好地服务,以期促进家庭农场发展。

[1] 孙鹏.成都市家庭农场发展影响因素研究.四川农业大学,2015

[2] 张淑云.多元化农业推广组织协同运行机制研究.河北农业大学,2011

[3] 戴洪娟,白一光,蒋启东.浅谈农业科技管理人员应具备的素质条件.农业科技管理.2006,(4):78~79

[4] 郭亚梅.省级农业科研单位在农技推广中的作用—以吉林省农科院为例.农业科技管理.2010,(1):52~53

[5] 李晓鹏.构建市场化的农业技术推广服务体系.湖湘三农论坛.2012,(0):127~131

[6] 郑丹.农民专业合作社在科技推广中的作用机制及政策选择.农业经济.2011,(2):11~13

[7] Katrin Prager a,Pierre Labarthe b,Monica Caggianob,Altea Lorenzo-Arribasc.How does commercialisation impact on the provision of farm advisory services? Evidence from Belgium,Italy,Ireland and the UK .Land Use Policy 2016,52:329-344

[8] Katie Farrina,Mario J.Mirandab.A heterogeneous agent model of credit-linked index insurance and farm technology adoption .Journal of Development Economics 2015,116:199-211

[9] 岳正华,杨建利.我国发展家庭农场的现状和问题及政策建议.农业现代化研究,2013,34(04):420~424.

[10] 王春来.发展家庭农场的三个关键问题探讨.农业经济问题,2014,35(01):43~48.

[11] 吕惠明,朱宇轩.基于量表问卷分析的家庭农场发展模式研究—以浙江省宁波市为例.农业经济问题,2015,36(04):19~26.