改革开放以来我国生活垃圾问题及对策的演变

◎毛 达

改革开放以来我国生活垃圾问题及对策的演变

◎毛 达

十八大以来,我国城乡生活垃圾管理从顶层设计到制度建设及政策落实经历了巨大的变化。认识这种变化的意义,不仅要清楚当前全国范围内垃圾问题的现状,也要具有历史的眼光,了解垃圾问题的由来和演变。本文截取1980年代初至现在共三十多年的时段,考察这期间我国生活垃圾的产生情况、特点和衍生问题、以及政府部门和相关行业认识及应对措施,希望能对今后的垃圾治理提供一些借鉴和思考。

一、危机显现与初步应对 (1980年代初期至1990年代初期)

1.城市遭遇生活垃圾危机

1970年代末至1980年代初,随着国民经济的全面恢复、人民生活质量快速提高、及城镇化步伐加快,我国城市生活垃圾的产生和处理出现了重大变化。

1982年,全国城市生活垃圾的年清运总量达到3100多万吨,而1979年时为2500万吨左右,年平均增长率高达7.4%。直辖市和省会城市的增长速度更快,年平均增长率达到近10%。

垃圾产生情况的变化不仅反映在量的快速增长上,也体现在组成成分的改变上,呈现出 “无机灰渣持续下降、有机可腐成分持续上升、废品有所增加”的新趋势。其原因主要有:城市生活燃料的变化,包括集中供暖渐渐普及,以及燃气对煤和薪柴的替代;市民生活水平提高,食物残余增加;废品回收对于城市家庭经济和工业发展的重要性降低。

对于像北京这样市民物质生活变化较快的城市,垃圾组分变化更加明显。1976年,该市有机易腐成分的比例为30.7%,无机灰渣为65.02%,废品为4.25%;到了1984年,分别为44.73%、47.98%和7.20% (陈寿芳、付宝萍, 1985)。

上述垃圾产生量与组分变化的趋势贯穿整个1980年代至1990年代初。从1978至1991年,我国城市垃圾产量平均以每年10%左右的速度递增,到了1993年的时候,年清运总量已达6900万吨以上,较1982年翻了一番还多。同样,城市生活垃圾中无机灰渣与有机易腐成分的比重也在逐渐靠近,有些城市甚至发生了彼此逆转的情况,而混入生活垃圾的可回收废品的量也在慢慢上升。

1980年以前,全国范围内城市生活垃圾的普遍处理方式就是运至市郊农村地区,或者用来填充土坑、洼地,或者作为肥料堆在农田,几乎没有任何现代意义的垃圾处置场,如填埋场、堆肥厂或焚烧厂等对其进行处置。随着社会、经济及垃圾本身出现的各种新变化,旧的消纳方式要么遭遇严重的存续危机,要么已经到了让人无法容忍的地步。

首先,用城市垃圾直接给农地施肥不再可行。1985年,时任国务院副总理李鹏在国务院环境保护委员会第四次会议上指出: “过去,农民是花钱进城,把大量垃圾和粪便拉去作肥料。现在,农民手里有钱,买化肥使用既方便又不贵,城市花钱送去垃圾粪便农民也不要。”(《城市环境卫生通讯》,1985)这种情况,一方面固然是由于化肥的迅速普及所致,但垃圾直接施肥产生的种种不良后果,包括使土壤砂砾化,带入过多杂质和重金属,以及传播有害病源生物等,也让这种做法渐渐走到尽头。

其次,垃圾未经任何处理就露天堆填给环境带来的危害更加显而易见。它会直接污染周边的土壤,散发恶臭,对地下水安全构成威胁。根据1988年一份环境卫生 (以下简称 “环卫”)专业杂志的报道,当时全国300多个设市城市所清运的生活垃圾基本都拉到城郊裸露堆放,不加任何处理,个别城市虽然开始试验卫生填埋或焚烧,但总量不超过5%。

2.垃圾处理技术路线的提出

面对上述城市生活垃圾遭遇无处消纳的危机,环卫主管部门及环卫专业界开始积极思考和应对。

中共十一届三中全会以后,主管全国环境卫生工作的建设部,首先提出垃圾处理 “五化”原则,即机械化、无害化、容器化、管道化和科学化。根据这些原则,建设部为全国环卫工作设立了 “到1990年,垃圾粪便机械化清运达70%,无害化达40%;到2000年实现全部机械化,无害化率达70%”的目标。1984年,建设部又提出“我国城市垃圾治理在近期以卫生填埋和高温堆肥为主,提倡分类收集,医院等特殊垃圾集中收集,焚烧处理”的技术政策。1986年,国家环境保护委员会提出 “我国城市垃圾治理遵循减量化、资源化和无害化”的治理方针,这也就是后来一直指导垃圾管理的 “三化”原则。

与此同时,环卫行业也在积极努力,寻找垃圾处理的最佳方案,其从各种处理实践中总结得出几点核心认识:

第一,卫生填埋是基础保障。不论其他处理方式发展得怎样,填埋都是一种 “最终极的处置方式”。实际中,全国许多大中城市都快速规划并建成了一批我国最早的垃圾填埋场,包括:广州的李坑、大田山、老虎窿,杭州的天子岭、上海的老港、北京的阿苏卫等。

垃圾卫生填埋场。

第二,大力发展高温堆肥技术。这反映了当时环卫界仍然坚信垃圾中的大部分有机易腐物和无机灰分应当回归土壤、服务于农业生产的想法,不同的是,必须纠正原来垃圾不经任何无害化处理就直接送到农村的做法。正因如此,高温堆肥成为“七 五” (1985—1990) 和 “八五 ”(1990—1995)期间国家重点攻关的垃圾处理技术。当时全国不少城市,如天津、上海、北京、南京、无锡、苏州,相继建成了一些试验设施。

第三,焚烧暂不考虑或只能有条件地谨慎发展。这个时期,不少环卫专家都认为垃圾焚烧不适合我国国情。原因有三,一是投资过于昂贵,二是我国垃圾组分灰分大、水分高,不适合焚烧,三是有二次污染的风险。不过,正如建设部在技术政策中说的,在特殊社区或单位,可以尝试焚烧。1988年,深圳建成并运行了我国第一座生活垃圾焚烧厂,这也给当时的一些大城市,如北京、上海、广州的环卫工作者以许多畅想。

第四,重振废品回收行业。如前所述,1980年代我国城市清运垃圾中废品成分有缓慢增加的趋势,当时的环卫专业人士对此已经开始担忧,提出了重振废品行业的建议。遗憾的是,能够落实在实际工作中的却很少。

第五,提倡源头减量和垃圾分类。 “减量化”位居垃圾管理 “三化”原则之首,显示了1980年代我国环保工作者在垃圾管理的理念层面已经赶上了世界潮流。不过从一开始, “减量化”这个概念在我国就有着宽泛的理解,它既包括垃圾源头排量的减少,也包括清运处置过程的分流和减容。就具体措施而言,环卫界当时最为重视的 “减量化”,就是 “双气化” (炊事、供暖改煤为气)、废旧物资回收和净菜进城。

巴黎市内的垃圾焚烧厂。

整个1980年代至1990年代初,我国环卫界无论政府部门还是科研部门都已经从理论上认识到垃圾分类是实现 “三化”的重要前提:它可以使垃圾清运量减少,提高再生资源回收率,可以提高堆肥处理效果,还可以为将来的焚烧处理做好准备等。 “垃圾必须分类,不能指望机械分选。即使在发达国家的日本,混合收集的垃圾量也只占整个垃圾收集量的10%左右。” (刘必琥,1984)不过,理论认识归理论认识,当时的环卫界对垃圾分类是不是真能很快落实并没有很强的信心,这也是为何相关政策文件在谈到分类时用的只是 “提倡”二字的原因之一。

二、综合治理的新探索 (1990年代中期至2000年代初期)

1.垃圾治理的成就和新挑战

经过十多年的努力,到了1990年代中期,我国的城市生活垃圾治理取得了相当大的进步。

法制建设取得重大进展。1992年,国务院批转了 《关于解决我国城市生活垃圾问题几点意见的通知》,提出加快垃圾处理、处置设施建设和改善城市环境质量的若干意见;同年,国务院颁布实施 《城市市容和环境卫生管理条例》,对生活垃圾的收集、运输和处理工作的职责归属和监督作了详细规定;1993年,建设部制定的 《城市生活垃圾管理办法》,进一步细化了对垃圾管理过程的要求和规定;1996年, 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施,开始将城市生活垃圾纳入固废管理的大体系之内;等等。这一系列法规政策的制定和实施,基本奠定了我国垃圾管理工作的法制基础。

垃圾治理实务工作得到快速推进。据1994年的统计,当时全国600多个城市年清运生活垃圾9981万吨,处理率达到了35.8%,相比1980年代中期不足10%的水平,有了长足的进步。另有统计数据表明,我国城市生活垃圾和粪便无害化处理设施已由1990年的66座,增加到1996年的874座。其中,生活垃圾处理设施主要是卫生填埋场和高温堆肥厂。

但新的问题随之而生。2003年,我国660个城市的生活垃圾年清运量增加到了1.5亿吨,处理率上升到了51%。这些数据表明我国垃圾管理存在的一种新矛盾:一方面处理设施的建设配套保持了快速增长的势头,另一方面垃圾产生量也同样在快速增长,但前者的速度仅比后者稍快,所以直接导致10年间全国仍有约一半的城市生活垃圾得不到正规处置,仍有三分之二的大中城市还处在生活垃圾的包围之中。

此外,上述城市生活垃圾的 “处理率”实际只代表能够进入正规处理设施的垃圾量占清运总量之比,是否能够真正实现 “无害化”,完全是另一回事。有学者研究发现,当时255座城市中的388座生活垃圾处理场 (厂),设计达标率约为25%,实际运行的无害化处理率不足20%,由此导致的环境污染及对相关群众,尤其是对农民的危害问题非常突出 (张悦,2004)。垃圾填埋场产生的渗滤液处理困难,基本上难以达到国家规定的二级排放标准;众多有害气体排放也需要控制,但国内的相关研究还几乎没有 (张洁敏,1998)。

导致填埋出现上述渗滤液和气体污染问题的一个重要原因是城市生活垃圾中易腐有机质含量的持续增加。从理论上讲,富含水分的易腐垃圾不适合填埋,更适合堆肥,但当时堆肥设施的运行情况同样不理想,已经出现的严重问题包括:分选效率低、肥料质量差、没有市场销路,许多上马不久的项目均不能正常运行 (张悦,2004)。可以说,在世纪之交的前后数年间,堆肥作为垃圾处理技术路线的主轴之一已经被动摇,不但没有因垃圾中有机成分的增加而获得更多发展,反而在迅速萎缩当中。

2.新的垃圾处理技术路线

2000年,建设部发布 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》,将新时期我国垃圾处理的技术路线做了一个比较系统的阐释。从字面上看,这个新路线可用 “分类作前提,填埋、堆肥、焚烧、回收并重”来概括,但实际上更加强调分类和焚烧的重要性。

首先,当时的环卫界开始认为,只有将分类收集作为前提,各种不完美的处理方式才能最大限度地发挥其效用。 “通过分类收集可以把填埋、焚烧、制肥三种处理方式很好地结合起来,实现垃圾的综合处理,减少垃圾填埋量,降低每吨垃圾的综合处理成本。” (梁培长、李晖,1999)

垃圾围城。

1993年建设部发布的 《城市生活垃圾管理办法》和1996年国家颁布的 《固体废物污染环境防治法》也明确提出了垃圾分类收集的要求,这为更多城市开展相关实践奠定了法制基础。1992至1997年,北京和上海两市率先开展了规模较大的垃圾分类试点工作,并取得了令人鼓舞的效果 (梁广生,1998;向盛斌,1998)。到了2000年,建设部公布了全国首批八个垃圾分类试点城市,包括北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门,全国性的垃圾分类推广工作正式开始。至2003和2004年,国家相关部门分别发布了 《城市生活垃圾分类标识》和 《城市生活垃圾分类及其评价标准》,开始规范各地生活垃圾分类的具体实施工作。

虽然1980年代大多数环卫专家对焚烧技术在我国的适用性持否定态度,但他们基本上认为该技术代表了垃圾处理的未来方向,因其最符合“三化”原则,即固态垃圾的显著减容代表 “减量化”,热能回收利用代表 “资源化”,高温灭菌代表 “无害化”,所以在规划上都预留了未来焚烧处理的可能性。也正因如此, “八五”(1990—1995)期间,焚烧技术成为环卫领域新的国家科技攻关项目。

随着制约焚烧技术应用的财政投资能力、垃圾可燃性、运营技术等因素的慢慢改变,到了1990年代中期,垃圾焚烧的可行性也随之上升。直至2000年代中期,焚烧厂陆续在一些城市,如上海、杭州、温州、珠海等真正落了地。据统计,2005年我国生活垃圾焚烧厂已由1990年代中期仅仅广东深圳和四川乐山的2座,增长到了48座,10年间几乎经历了 “从无到有”、 “从少到多”的成长过程。但其处理总量还很小,2005年时仅为951.7万吨,占全国清运处理总量不到6%,这说明制约焚烧技术发展的多种因素仍然存在。

不能不说的是,在环卫行业总体看好焚烧发展的同时,其内部对它可能存在的风险也开始有了更多的认识,这似乎也阻碍到一些城市推进焚烧处理。有人指出, “如果只考虑如何将垃圾烧掉,而忽略了垃圾焚烧所产生的二次污染的防治问题,那么焚烧产生的二次污染所带来的后果远比垃圾本身给人类带来的危害要大得多,……”(孟峭,1997)而到了2004年,这样的危害已被科学研究部分证实。当时有研究发现,在全国被调查的17座焚烧厂中,有12座烟气污染物排放不能完全达到国家标准 (孙冬等,2004)。

三、治理思路的偏差与纠正 (2000年代中期至现在)

1.垃圾产生和管理的总体特征

2010年,中国城市生活垃圾清运总量稳步上升到1.58亿吨,比2003年的1.5亿吨高出5.3%,但此后经历了新一轮快速增长期,到2016年达到了2.15亿吨的历史高峰,比2003年高出43%。

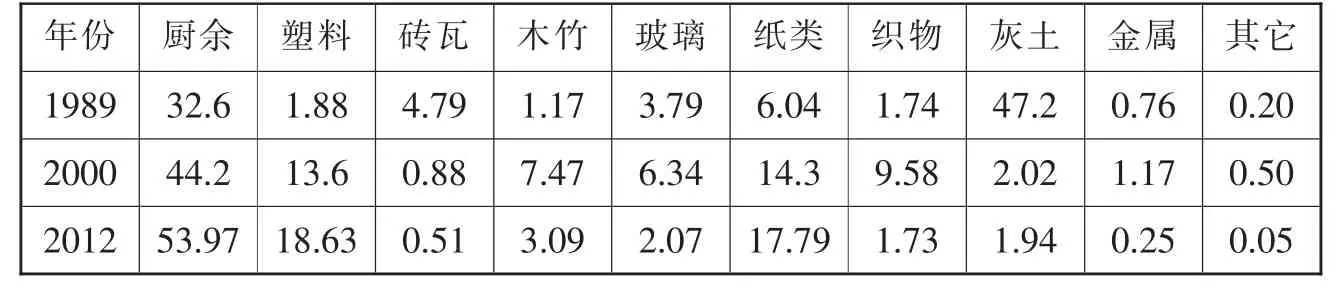

除了经济进一步发展,人民物质生活水平进一步提高,以及城市化水平进一步加快外,近十多年来城市生活中一次性物品的大量消耗和废弃,以及再生资源体系的进一步萎缩,也是垃圾清运总量持续快速增加的重要原因。这一点,可以从下表中塑料和纸类组分的进一步提高看出。

1989、2000、2012年北京市生活垃圾组分变化表 (单位:%)

垃圾总量和组分数据也表明在21世纪初,国家层面发起的第一轮 “垃圾分类”运动并未取得实效,因为它既未能减缓垃圾清运量增长,又未能改变送往末端处理设施的垃圾混合程度。而实际中,那些最初被列为试点的城市,也大多在“热乎劲”过去两三年后,就基本停留在以 “垃圾桶分类”代替垃圾分类的层面上。

我国城乡结合部常见的废品回收站。

面对城市垃圾产生量持续增长、成分更加混杂、回收能力持续下降等新老问题,国家主管部门在2000年代中期首先通过一系列法规政策的制定予以应对,如2006年国务院发布的《关于加快发展循环经济的若干意见》,2007年建设部下发的新版 《城市生活垃圾管理办法》和 《再生资源回收管理办法》。这些政策从其内容看都体现了对全面落实 “三化”原则,进而扭转垃圾问题继续恶化局面的愿望。然而实际工作中, “无害化”设施建设却比 “减量化”和 “资源化”的推动获得了更多政策和资金保障,致使新时期我国的垃圾管理明显呈现出了“重末端、轻前端”的特征,这从连续三个 “五年”全国城市 (城镇)生活垃圾处理规划的内容就可以看出。

2007年,国家发改委、建设部、国家环保总局联合发布 《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设 “十一五”规划》。其核心内容就是通过设定量化指标,确定2010年以前我国城市生活垃圾无害化处理能力的建设目标,包括全国无害化处理率要达到60%,其中设市城市达到70%。它还特别强调了焚烧处理的发展目标,即到“十一五”末,东部地区设市城市的焚烧处理率不低于35%。此规划称焚烧 “可最有效实现生活垃圾的减容、减量、资源化,在经济发达、土地资源紧张、生活垃圾热值符合条件的城市,在有效控制二恶英排放的前提下,可优先发展焚烧处理技术”。

可能正是由于看到了 “十一五”规划太过偏重末端处理的原因,2013年发布的 《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加入了不少对垃圾分类,特别是餐厨垃圾分类收集和处理方面的规划要求,尤其提出了要 “在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理,各省 (区、市)建成一个以上生活垃圾分类示范城市”。但其重点仍然是 “无害化”处理设施建设,相关硬性指标包括:到2015年,全国设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上,其中东部地区达到48%以上。

笔者曾对 “十二五”规划的落实情况进行了调研,结果发现,“无害化”处理设施建设目标基本完成,某些指标甚至超额完成,而标志着垃圾前端治理、资源化利用的分类收集、分类示范市建设、餐厨设施建设、垃圾处理收费制度改革的相关指标则完成得较差 (毛达,2016)。

2016年底发布的 《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》则不再包含 “十二五”规划的亮点——分类收集、资源化利用——的内容,基本回归到了只对“无害化”处理设施提出要求的旧模式当中。设定的一些重要目标包括:到2020年底,直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾无害化处理率达到100%;其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上;到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市实现原生垃圾 “零填埋”;设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。从此可以看出,不仅全国的垃圾焚烧发展目标进一步提升,而且还暗含未来中国城市可能要走 “原生垃圾全量焚烧、零填埋”的道路。

2.垃圾管理远未达到 “可持续”

统计数据显示,截至 2015年全国设市城市和县城生活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日,比2010年增加 30.1万吨/日,生活垃圾无害化处理率达到90.2%,对比改革开放初期全国几乎没有一座城市具备垃圾无害化处理能力的历史局面,可谓发生了翻天覆地的变化。

不过,从整体而言,我国垃圾管理在取得了重大历史成就的同时,离 “可持续发展”还有较大差距。第一,长期偏重城市垃圾收集和处理,忽略农村垃圾污染治理;第二,在垃圾管理的“三化”原则中,过于偏重 “治标”的 “无害化”这一项,导致在更重于 “治本”的 “减量化”和 “资源化”方面,没有拿出与 “无害化”等量齐观的推动措施;第三,分类收集作为垃圾 “三化”协同推进的前提或保障措施,虽在1980、1990年代获得认可,并在本世纪初的头几年获得了较大范围的尝试,但随后在遭遇了一定挫折后就停滞不前,反映了整个垃圾管理业界对推行垃圾分类的信心不足;第四,垃圾“无害化”工作虽然进步很大,但因失去 “减量化”、 “资源化”的协同,以及分类收集的配合,其实际效果已经大打折扣,甚至导致了很多危害性的影响 (毛达,2015)。

然而,经过了三十多年发展而逐渐固化下来的垃圾管理模式,即使其存在的不足已经广为人知,但如果要获得有效改革,还需要顶层设计的推动。

3.十八大以来的顶层设计革新

中共十八大以来,我国垃圾管理的体制和思路,经历了自上而下的新变革。

首先,十八大报告提出建设有中国特色社会主义的总体布局是 “五位一体”,即包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设这五个方面。包含垃圾问题治理的生态环境保护工作被摆上了一个前所未有的重要位置。

2015年9月,中共中央、国务院印发 《生态文明体制改革总体方案》,更加具体地对生态环境保护工作做出指导,其中有多处内容与垃圾管理有关,包括:加快建立垃圾强制分类制度;制定再生资源回收目录,对复合包装物、电池、农膜等低值废弃物实行强制回收;加快制定资源分类回收利用标准,建立资源再生产品和原料推广使用制度;落实并完善资源综合利用和循环经济发展的政策。2016年6月,国家发改委和住建部发布 《垃圾强制分类制度方案 (征求意见稿)》,开始从政策层面落实中央提出的要求。

2016年12月21日,在当天举行的中央财经领导小组第十四次会议上,国家主席习近平指出, “普遍推行垃圾分类制度,关系13亿多人生活环境改善,关系垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理。要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度,努力提高垃圾分类制度覆盖范围”。虽然这段讲话内容很短,但几乎将垃圾管理的社会期待、根本原则、基本方法、关键环节等重要内容都讲清楚了,已经成为指导我国垃圾管理模式改革的 “顶层设计”的一部分。

2017年3月,国家发改委和住建部正式发布了 《生活垃圾分类制度实施方案》 (以下简称 《方案》)。这份 《方案》,主要包括四个方面:一,要求包含所有直辖市、省会城市 (除台北外)、计划单列市及第一批垃圾分类示范市在内的全国46座城市的城区范围先行实施生活垃圾强制分类;二,要求上述区域的公共机构(包括党政机关、学校、事业单位等)和相关企业 (包括宾馆、饭店、购物中心等)先行实施生活垃圾强制分类;三,实施生活垃圾强制分类的城市要结合本地实际,于2017年底前制定出台办法,细化垃圾分类要求;四,先行实施垃圾强制分类的城市首先必须将有害垃圾作为强制分类的类别之一,同时参照生活垃圾分类及其评价标准,再选择确定易腐垃圾、可回收物等强制分类的类别。

至此,一场自上而下的垃圾管理体制的新变革开始启动。这场变革的核心,是重新将垃圾 “三化”作为一个整体来看待并落实,重新将作为 “三化”前提和保障措施的 “分类收集”,摆在了垃圾管理的关键位置。至2017年9月底,全国46个垃圾分类重点城市有超过一半按照 《方案》要求,制定了本地的实施细则,还有一些城市根据细则开始改造完善垃圾投放、收集、运输和处理体系。可以期待的是,在“垃圾分类”成为生态文明建设和生态文明体制改革成功与否重要指标的新形势下,我国垃圾管理长期存在的 “重末端、轻前端”的旧局面将有望获得真正的扭转。

四、经验和教训

纵观过去三十多年我国生活垃圾问题及其对策的演变历程,笔者以为,有如下三点经验教训最值得重视。

1.垃圾管理 “减量化、资源化、无害化”三原则是一个内部本末有别的有机整体,需平衡有序发展。如果只重视 “治标”的 “无害化”及末端处理设施建设,而偏废 “治本”的 “减量化”和 “资源化”,由垃圾无序增长及单一的混合处理带来的生态环境压力就会越来越严重,不能从根本上解决垃圾问题。

2.分类收集是保障 “三化”原则落实的共同前提和重要措施。相对于末端处理设施建设,分类收集其难度和挑战性更高,正因如此,它的实施与否标志着垃圾管理领域的改革是否真正启动或成败如何。

3.可持续的垃圾管理既要有耐心,又要有前瞻性。生活垃圾的综合管理,尤其是实施垃圾分类,从理论认识到决心落实,确需经历一个过程。不过,我们同时也应强调前瞻和远见的重要性,过去三十多年垃圾管理领域,被动应对垃圾增长、污染蔓延的政策和措施还是占了主要,导致 “问题解决”总是赶不上 “问题产生”的速度。因此应吸取之前的教训,切实依据中共中央顶层设计的引领,以 “三化”原则为准绳,为争取在未来五至十年内,将垃圾管理的重心完全从末端处置设施建设转移到源头减量、分类回收利用上做出新的规划和部署。

(毛达,深圳市零废弃环保公益事业发展中心研究员。本文为清华大学2016年度自主科研计划文科优先引导专项 “环境史与生态文明行为研究”项目lt;2016THZWYX07gt;阶段性成果/责编 刘玉霞)

知识链接:

垃圾如何分类?

生活垃圾可分为:

1.可回收垃圾

主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

废纸:主要包括报纸、期刊、图书、各种包装纸、办公用纸、广告纸、纸盒等等,但是要注意纸巾和厕所纸由于水溶性太强不可回收。

塑料:主要包括各种塑料袋、塑料包装物、一次性塑料餐盒和餐具、牙刷、杯子、矿泉水瓶、牙膏皮等。

玻璃:主要包括各种玻璃瓶、碎玻璃片、镜子、灯泡、暖瓶等。

金属物:主要包括易拉罐、罐头盒等。

布料:主要包括废弃衣服、桌布、洗脸巾、书包、鞋等。

2.厨余垃圾

包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物,经生物技术就地处理堆肥,每吨可生产0.3吨有机肥。

3.有害垃圾

包括废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等,这些垃圾需要特殊安全处理。

4.其他垃圾

包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物,采取卫生填埋可有效减少对地下水、地表水、土壤及空气的污染。