不同手术方法治疗不稳定性转子间骨折疗效比较

高麟超

不同手术方法治疗不稳定性转子间骨折疗效比较

高麟超

不稳定性转子间骨折;不同手术方法;临床疗效

转子间骨折是常见的一种骨科疾病,且好发于老年人,多为低能力损伤。有效治疗不稳定性转子间骨折是骨科临床工作的重点[1-3]。目前,对于不稳定性转子间骨折患者多采用手术方法治疗,但其手术方法较多,效果也不尽相同[4-6]。因此,本研究对比分析不同手术方法治疗不稳定性转子间骨折患者临床效果,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取我院2014年6月—2016年6月期间收治的不稳定性转子间骨折患者109例,根据手术方法不同分为对照组56例,男29例,女27例,年龄 51~74 岁,平均(63.14±5.47)岁;受伤至手术时间 1~9天,平均(5.19±0.87)天;部位:左侧 31例,右侧25例;致伤原因:交通伤27例,摔伤22例,高空坠落伤7例。治疗组53例,男28例,女25例,年龄 52~75 岁,平均(61.98±7.08)岁;受伤至手术时间1~9天、平均(5.24±0.95)天;部位:左侧 30 例,右侧23例;致伤原因:交通伤28例,摔伤20例,高空坠落伤5例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选及排除标准 入选标准:(1)患者年龄≥50岁;(2)受伤部位为初次骨折;(3)经医院伦理委员会审核,且患者签署知情同意书。排除标准:(1)骨病、肿瘤所致的病理性骨折;(2)合并肺、肾、肝等功能严重异常者;(3)伤前存在膝关节和髋关节功能受限及畸形者;(4)对本研究手术存在禁忌者;(5)精神疾病者。

2 方法

对照组采用股骨近端防旋髓内钉治疗。腰硬联合或全身麻醉,取仰卧位,辅助C臂机透视下,于透视骨科牵引床上,行骨折复位,于大转子顶点上方2cm处作一外侧切口,切口长度为3cm左右,且以钝性分离臀中肌达股骨大转子顶点,于大转子顶点处在C臂机透视引导下用空心尖锥开孔,将导针插入,再以空心髓内钻,然后再沿着导针扩大近端髓腔;扩髓完成后再沿着导针将骨近端防旋髓内钉髓内主钉;骨折复位满意后再在近端锁定孔通过配套导向器向股骨颈内打入导针,显示导针端位于股骨头关节面下5mm~10mm左右,然后再于侧位透视位于股骨头正中,使尖顶距≤20mm,用钻头沿导针扩髓,按照导针侧脸深度,选择相应长度的螺旋刀导入,拧紧,安装远端锁钉和安装尾帽,骨折复位满意后,冲洗伤口,逐层缝合包扎,术后不放置引流。

治疗组采用联合拉力交锁髓内钉治疗。腰硬联合或全身麻醉,取仰卧位,辅助C臂机透视下,稍垫高患者患侧臀部,且轻度内收患者患肢,对侧肢体尽可能外展,髋膝屈曲,闭合复位,复位满意后,于大转子顶点上方2cm处作一外侧切口,外侧切口3cm左右,分离周围软组织,切开深筋膜后,再沿着大转子顶点内侧开口,插入导针,透视满意后于股骨近端扩髓且置入联合拉力交锁髓内钉,于透视下调整深度和角度,且将导针沿瞄准器置入股骨颈,至关节面下5cm左右,确认其在股骨颈中央微偏下方,再以远端置入一枚锁定螺钉,主钉尾部放钉尾帽,骨折复位满意后,冲洗伤口,逐层缝合包扎。

两组患者均于术后常规给予抗生素2~3天。两组均由专业医师实施手术,术后患者下地负重行走以弃拐负重为准。

观察指标:(1)观察两组患者术中失血量、术后下床时间、住院时间及手术时间;术中出血量计算方法,采用血纱布重量方法计算,使用干纱布,手术中以无菌生理盐水和冲洗的液体记录使用量,使用固定的电子秤于手术开始前将术中要使用的纱布称重并记录,器械护士和外科医生将被血浸透的血纱布直接丢到污单上,用持物钳将血纱布夹到电子秤上称重,记录结果,1g(血重量)=1mL(血体积),总出血量计算法:血纱布的重量-干纱布的总量+吸引器瓶中血量;(2)观察两组患者术前、术后1个月、术后3个月髋关节功能Harris评分[7]变化,Harris评分满分为100分,包括主诉疼痛44分,功能47分(包括步态33分和日常生活14例),体征表现4分,活动度(屈+展+收+内旋+外旋)5分,90分以上为优良,评分80~89 分为较好,70~79 分为尚可,<70 分为差;(3)观察两组患者术后并发症发生情况。

统计学方法:应用SPSS16.0统计软件进行数据分析,采用Microsoft Excel建立数据库,计量资料用均数±标准差(±s) 表示,两两比较采用t检验;计数资料的比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 疗效标准 优:Harris评分90~100分;良:Harris评分 80~89 分;可:Harris评分 70~79 分;差:Harris评分<70分。

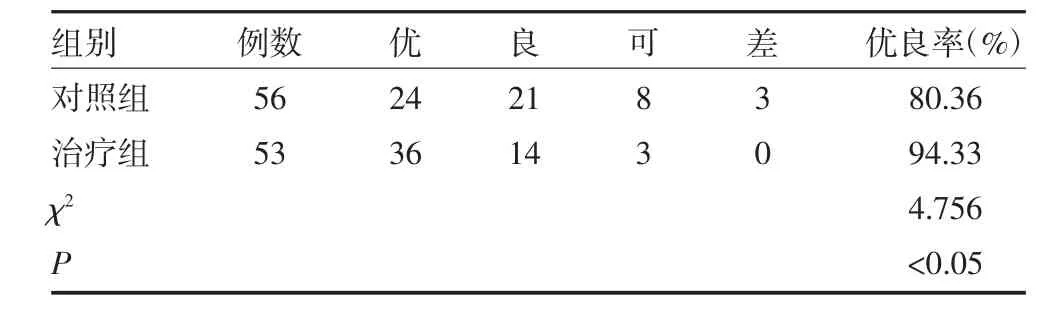

3.2 两组患者疗效比较 治疗组优良率94.33%,高于对照组的80.36%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组不稳定性转子间骨折患者疗效比较(例)

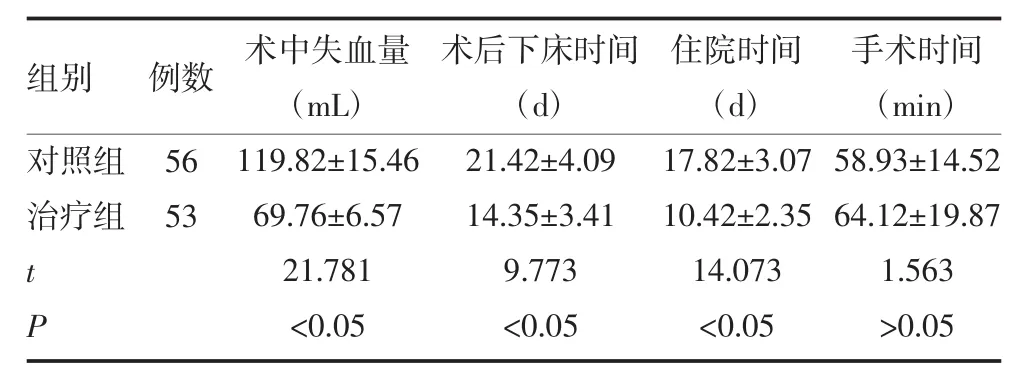

3.3 两组患者术中失血量、术后下床时间、住院时间及手术时间比较 对照组术中失血量多于治疗组,术后下床时间、住院时间均长于治疗组(P<0.05);两组手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

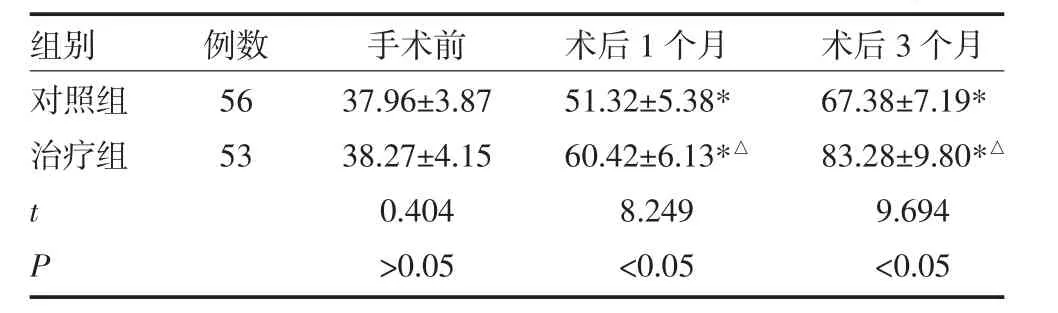

3.4 两组患者Harris评分比较 两组手术前Harris评分比较差异无统计学意义(P>0.05);两组术后1个月和术后3个月Harris评分较治疗前增加,差异均有统计学意义(P<0.05);对照组术后1个月和术后3个月Harris评分低于治疗组(P<0.05),见表3。

表2 两组不稳定性转子间骨折患者术中失血量、术后下床时间、住院时间及手术时间比较(±s)

表2 两组不稳定性转子间骨折患者术中失血量、术后下床时间、住院时间及手术时间比较(±s)

组别对照组治疗组例数56 53 t P术中失血量(mL)119.82±15.46 69.76±6.57 21.781<0.05术后下床时间(d)21.42±4.09 14.35±3.41 9.773<0.05住院时间(d)17.82±3.07 10.42±2.35 14.073<0.05手术时间(min)58.93±14.52 64.12±19.87 1.563>0.05

表3 两组不稳定性转子间骨折患者Harris评分比较(分,±s)

表3 两组不稳定性转子间骨折患者Harris评分比较(分,±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05

组别对照组治疗组例数56 53 t P手术前37.96±3.87 38.27±4.15 0.404>0.05术后1个月51.32±5.38*60.42±6.13*△8.249<0.05术后3个月67.38±7.19*83.28±9.80*△9.694<0.05

3.5 两组患者术后并发症比较 对照组术后出现局部红肿4例,大转子疼痛不适3例,髋关节内翻7例,感染2例;治疗组术后出现局部红肿1例,大转子疼痛不适1例,髋关节疼痛3例,感染1例。治疗组术后并发症发生率(9.43%)低于对照组(28.57%),差异有统计学意义(P<0.05)。

4 讨论

不稳定性转子间骨折多合并有骨质疏松,骨强度严重下降、骨钙大量丢失,有时轻微外力即可致使骨折,且由于常见于老年人,入院时多合并糖尿病、心脏病、高血压等疾病,骨折后卧床期间稍有不慎则会使其病情加重,甚至可能发生压疮、肺部感染等严重并发症[8-10]。目前,临床主张手术治疗不稳定性转子间骨折,但其治疗方法选择尚无统一定论。

股骨近端防旋髓内钉应用于不稳定性转子间骨折,能够达到抗旋转和坚强固定效果,在螺旋刀片拧入过程中,经不断的旋转刀片远端实现与股骨头内松质骨的紧密集合[11]。此外,股骨近端防旋髓内钉为髓内固定,操作简单,该方法术后存在的问题主要为螺旋刀片的切片,并且对其发生率也存在不同的报道[12-13]。而联合拉力交锁髓内钉是目前应用比较新的一种髓内钉,其近端组成包括一枚加压螺钉和一枚拉力螺钉,具有较强的抗旋性能。由于联合拉力交锁髓内钉头颈部由两枚螺钉,在置入主钉过程中需按照股骨颈的横断面积及拉力螺钉和加压螺钉的位置不断调整主钉位置的深浅。而应用股骨近端防旋髓内钉术后功能锻炼时因近端稳定性较差,且容易出现内固定微动、刀片切除,因此患者容易出现疼痛。文献报道,联合拉力交锁髓内钉具有术中失血量少、术后并发症少,髋关节功能改善良好[14]。本研究表明,治疗组优良率高于对照组,对照组术中失血量多于治疗组,术后下床时间、住院时间长于治疗组,术后1个月和术后3个月Harris评分低于治疗组(P<0.05)。治疗组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。这主要是由于联合拉力交锁髓内钉头颈部有两枚螺钉,在主钉置入过程中需按照拉力螺钉和加压螺钉位置及股骨颈的横截面积不断调整主钉位置的深浅,且在近端有两枚相互嵌套的螺钉,稳定性方面良好;由于股骨近端防旋髓内钉由于近端稳定性较差,容易出现内固定微动、刀片切出,容易出现疼痛,故而Harris评分较低;联合拉力交锁髓内钉在置入过程中软组织剥离少,转子间区血运破坏不大,故而术后不易发生骨不愈合、骨缺血坏死等,因此术后并发症率较低。

综上所述,联合拉力交锁髓内钉治疗不稳定性转子间骨折患者效果优于股骨近端防旋髓内钉治疗。

[1]曹安军,李国庆,汪洋,等.动力髋联合骨水泥与人工股骨头置换治疗高龄不稳定性转子间骨折疗效分析[J].新疆医科大学学报,2014,4(11):1431-1434.

[2]江仁奇,张育民,王军伟,等.人工关节置换与髓内、外固定治疗老年不稳定性转子间骨折的对照研究[J].实用临床医药杂志,2015,19(19):94-95.

[3]李明,周立义,李君.加长型与标准型股骨近端防旋髓内钉治疗不稳定性转子间骨折的比较[J].中国中医骨伤科杂志,2016,17(4):22-25.

[4]郭前进,王亮,甄相周,等.生物型加长柄人工股骨头置换术治疗高龄不稳定性股骨转子间骨折的中期疗效分析[J].中国基层医药,2015,11(7):989-992.

[5]李自强,杜科伟.不同方法治疗老年不稳定性股骨转子间骨折的疗效分析[J].临床和实验医学杂志,2015,29(12):1016-1019.

[6]张在谦,杜小平,高磊,等.老年不稳定性股骨转子间骨折不同内固定方式的临床疗效分析[J].陕西医学杂志,2016,45(5):589-591.

[7]夏振兰,何冰,范梅霞,等.中文版牛津髋关节功能量表信效度评价[J].护理学报,2012,19(5):23-25.

[8]岳思阳,史艳光,刘彬.髋关节置换术与内固定术治疗老年不稳定性股骨转子间骨折的疗效比较[J].医药前沿,2014,21(3):39-40.

[9]柏文昆,鲁木,胡红耘,等.骨水泥加长柄人工股骨头置换治疗高龄不稳定性股骨转子间骨折[J].中国基层医药,2014,14(7):1004-1005.

[10]黄鹏.股骨经皮锁定桥接钢板和Gamma钉治疗老年不稳定性股骨转子间骨折的效果比较[J].实用临床医药杂志,2016,20(3):121-122.

[11]王弘,余桢,朱彬,等.股骨近端防旋髓内针治疗高龄不稳定性股骨转子间骨折[J].临床骨科杂志,2016,19(1):120-120.

[12]邱卫华,罗春强,莫捷华,等.PFNA治疗老年不稳定性股骨转子间骨折疗效分析[J].现代医院,2014,14(6):58-59.

[13]崔丽华,常再平,李勇,等.股骨近端抗旋髓内钉在高龄不稳定性转子间骨折中的应用价值[J].医疗装备,2016,29(1):135-136.

[14]施慧鹏,孙辉,李晓林,等.联合拉力交锁髓内系统治疗股骨转子间骨质疏松性骨折[J].上海医学,2011,34(3):171-175.

浙江省宁波市中医院骨伤科(宁波 315000)

(收稿:2017-01-12 修回:2017-03-17)