美术艺术批评的重建

苏 刚

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

美术艺术批评的重建

苏 刚

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

艺术价值多元化为当代艺术实践带来了丰富的艺术面貌,但艺术疆域的不断扩展带来了传统的美术艺术批评迫切需要重建的问题。在脱离技巧的艺术创新逐渐成为艺术批评关注点的情况下,近年来的当代美术批评出现了以阐释代批评、以颂扬代分析、以虚无代理性的倾向。故在传统积淀深厚的美术领域,当代美术艺术批评应以艺术品质的经典性建构为核心,以艺术技巧、精神内涵和深度解读为维度,重建以艺术本体论为核心的当代美术艺术批评。这不仅因为历史经典为新的美术艺术批评提供了一个稳定的、可靠的参照物,而且渗透在历史经典中观念需要不断被发掘出来,并为当代美术艺术批评所强调的创新提供重要的参照。这有助于解决当代艺术观念由于轻视技巧而陷于无所附着的尴尬,并不断渗透到美术本体中来。

美术;艺术批评;当代性;经典性

美术作品是当代社会精神生活中的重要组成部分。近年来,当代美术批评领域脱离技巧的艺术创新逐渐成为艺术批评关注点,在这种重观念、轻技巧的艺术批评主导下,出现了以阐释代批评、以颂扬代分析、以虚无代理性的倾向。为从理论上解决这种当代美术艺术批评的“假、大、空”,美术艺术批评核心的确立以及维度建设对于美术艺术批评的当代性建构具有重要的意义。

一、艺术目的并非只是创新

后现代艺术思潮进入中国以来,创新成为一种追求。这种追求在总结艺术史的发展规律上提出来,认为艺术史上有影响力的人物都在各自的领域为人类的精神文化奉献了新鲜的内容。这种观点是有道理的,但将创新当成标榜自己前卫的艺术姿态就成为一种无源之水与无本之木。因为某种艺术探索流于炫耀的时候,对于艺术本质的异化已经开始了。

然而,现实的情况是复杂的,从事艺术的动机也各自不同。在后现代主义初入中国的时代,那些所谓的前卫艺术大多数都是西方作品的拷贝或者中国式的改写,这种利用信息不对称制造的差别感,除了介绍新鲜的玩法之外并非没有建立起自己的深度和高度。如果说模仿是进步的开始,历经30年后,后现代艺术思潮在拓展艺术范围、丰富艺术手段上已经基本实现。当今时代的主题是深入,或者是高度的建构,所以,无论是装置、行为、媒体还是观念,这些新兴的艺术形式在当下的时代里应该贡献自己的经典。

也许,打倒经典才是“当代艺术”的目的所在,这也正是“当代艺术”的初衷。但是,只有破坏性而没有建设性的艺术究竟能走多远,非常值得怀疑。正如吃下一块肉不是为了拉出一朵花,而是提供营养、延续生命,然后才是创新。当代艺术批评“我只要葫芦”的想法未免过于直接,与杀鸡取卵无异。陈丹青认为:“创新是句廉价的谎言,等同空话。我稍微在意此前别人做过没做过,是否这么做。这其中,略微可能找到一点点自己的可能性。”陈丹青以自己的《画册写生》系列作品为例,说明自己此举并非出于观念,而是纯出偶然。因为他所在的纽约画室的整条街都被卖掉了,画家搬到另外的小画室,画册无处可放,于是摊在地上,自己画画。据陈丹青说,这些画在回国之初被同行和理论家反复嘲笑,但几年以后,有年轻人开始画各种书,又有一些观念艺术家惦记起了董其昌,一些艺术批评认为这是陈丹青的观念创新。

创新在艺术家那里本应该只是一种结果,而不是目的。一旦创新成为目的,这种创新势必成为一种“伪创新”。

二、经典性是美术艺术批评的核心

经典(classic)在英文中的名词意思是优秀的典范,也有经典作品、古典著作、古典主义者的意思。虽然在英文语义中,classic涵盖较广,但在汉语中,古典代表一种艺术风格,经典却是一种品质上的高度。德国哲学家伽达默尔(Hans-Georg Gadamer,1900—2002)说:“真正的经验就是这样一种使人类认识到自身有限性的经验。”[1]本文的经典适用于这句话,即经典就是人类可以达到的自身有限性的上限,而艺术批评应该揭示的正是这种人性的上限。

毫无疑问,美术各门类的几百年历史累积下来的经典作品为经典性的确立提供了充实的基础与支撑,为技巧与精神内涵的衡量提供了重要参照。当代美术艺术批评首先需要一个衡量作品艺术品质的框架体系,需要确定以往艺术家所达到的艺术高度、尚未探索的艺术领域以及艺术家对当下生活与艺术的把握。有了这样历史的纵线参照,我们可以知道需要在哪个领域奋力开拓,在哪个领域高山仰止,在哪个领域积淀高度等,脱离这种历史纵线的对比,美术的艺术批评势必流为无源之水、无本之木。

具体来讲,经典分为时代经典与历史经典。每一个时代都有在技术上、精神上达到最高成就的作品,这些作品就是时代经典。而历史经典是在历史延续中不断地被欣赏、被解读、被批评而造就的。在“当代艺术”的启发下,美术门类的艺术样式同样可以传达观念,张晓刚、曾梵志等带有强烈观念性的油画已经成为这个时代的经典,但能否成为历史经典还需要历史的检验。“其实批评的意思是分析,批的意思是一股麻绳,把它分成一股一股的,把它散开来,这叫做批;评就是评论、评说。批评就是把它放到一个谱系里面看它有没有提供出贡献,依此来评价它好不好。”[2]280

综上所述,以经典性为核心的美术艺术批评在当下艺术价值多元化的时代尤其重要。原因很简单,以历史经典的标准作为美术艺术批评的参照物,无论是当代美术还是当代美术家所处的位置就容易把握了。

三、经典性在美术艺术评论中的三个维度

经典性在美术艺术批评中可以在三个维度上展开。

首先是技巧的经典性。内容需要技巧传达出来,但技巧不是一天练成的。正如这个时代所倡导的工匠精神,它所指涉的对象就是“技近于道”的考量。对工具的熟练使用、对材料性能的掌握、对视觉语言的领悟,这些都是达到技巧经典性的阶梯。历史上大多数技法不够精湛、精神价值含量不高的作品无缘于经典。画家艾轩认为:“不同的经典艺术,比方说写实绘画的经典艺术,主要还是在欧洲古典主义的经典艺术,伦勃朗、维拉斯开支的作品也是经典艺术。包括美国的怀斯,总之在某一方面做得到位的这些画家,而且经过历史的检验,他们的作品有独特的面貌,有很高的技术含量,有很大影响力。”以荷兰画家维米尔(Johannes Vermeer, 1632—1675)作品《戴珍珠耳环的少女》为例,如果只看画面效果还是难以理解他的高度,但把真人与和画家表现出来的艺术真实相比较,真实的人物远不如维米尔提炼出来的那个艺术的真实有力量,这是借由技巧的经典性才能达到的高度。

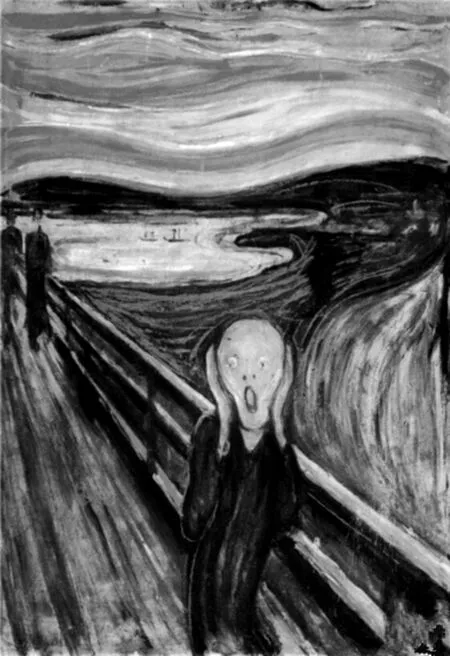

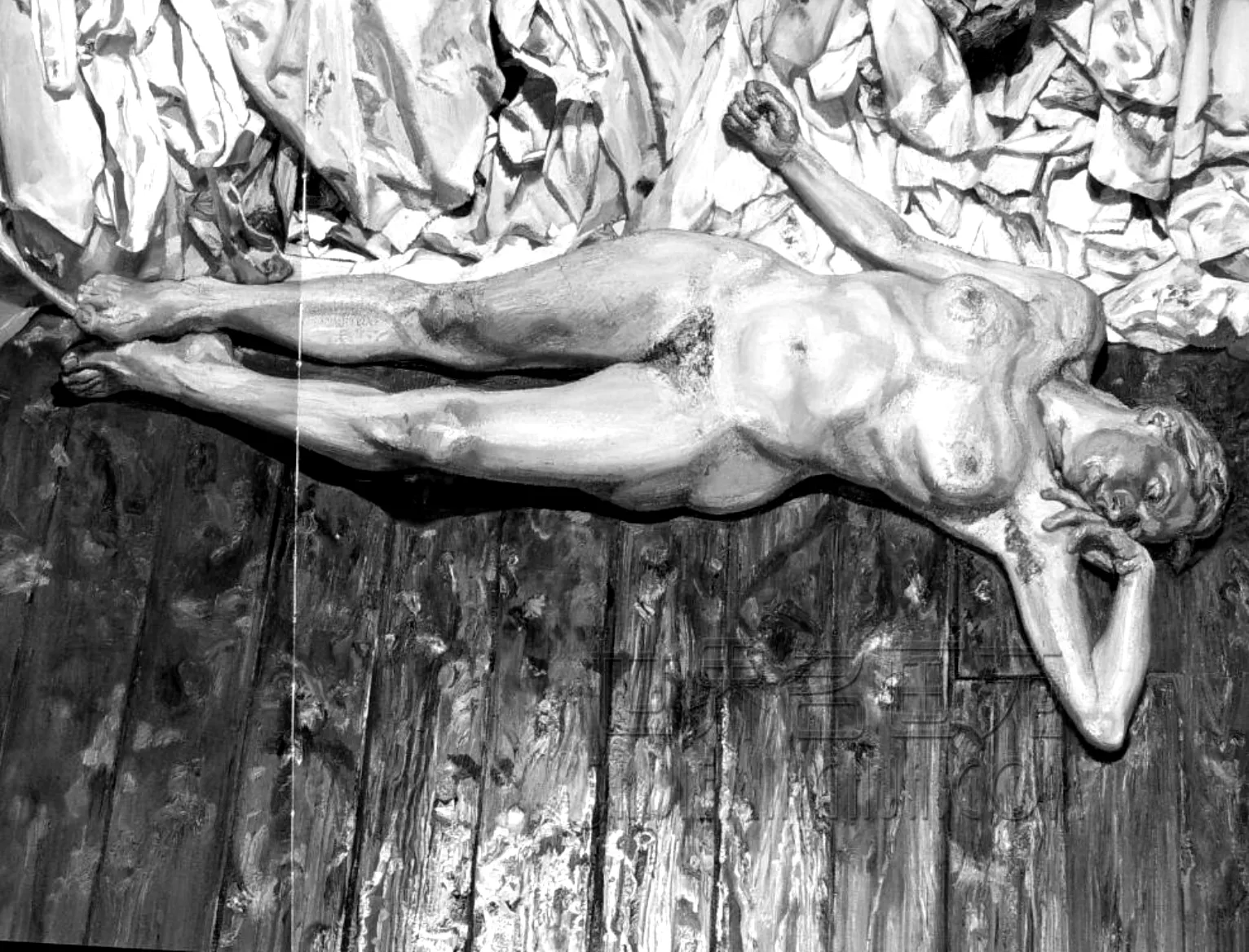

其次是精神内涵的经典性。真正的艺术杰作并不是拿来炫耀的,它们都是艺术家试图发掘人类内心深处美的东西。换句话说,无论什么样的作品,精神内涵才是支撑作品存在下去的重要理由。“一个艺术家在他的作品中表现风格不难,获得技巧也不太难,难的是没有那种博大的精神境界、高尚的灵魂魅力和深邃的思想感情。个人风格和创造力不能混为一谈,假如个人风格离开了精神的内核,就没有了实质,还是一个空壳。”[3]其实,艺术作品的形成过程要比想象的复杂,创作动机也未必一定来自艺术领域,大多数艺术作品是以画家的生活展开的,这里面既有爱恨情仇,也有顶礼膜拜,比如挪威画家蒙克(Edvard Munch,1863—1944)他把对爱情的绝望痛苦抒发在画面上(图1),在人类这类精神情感的表达上达到了前所未有的高度,塑造了这种人类精神内涵的经典之作。*关于这幅画,蒙克自己记述说:“和两个朋友一起去散步,太阳快要落山了,突然间,天空变得血一样的红,一阵忧伤涌上心头,我呆呆地伫立在栏杆旁。深蓝色的海湾和城市上方是血与火的空间,友人相继前进,我独自站在那里,这时我突然感到不可名状的恐怖和战栗,我觉得大自然中仿佛传来一声震撼宇宙的呐喊。”画家没有以“创新”之名自许,只是表达自己所感所想而已。其实,艺术不是对某一时期生活的简单描述或者复制,画家也不是一个将视觉图像转换成画面的显影器,或者用个人笔触将其制作出来的感性记录者。古往今来,画匠与画家的区别在于捕捉事物本质的感知力和对于事物的洞察力,伦勃朗(图2*中年的伦勃朗已经经历了丧妻之痛与破产的艰难,眼神中传达出对于命运无常的感悟,但依然真诚地观看着自己,观看着我们。)是这样,弗洛伊德(图3*弗洛伊德总能在平凡之中看到人物内心的孤独与脆弱,在厚厚的涂抹之中,精神的世界得以重新建立,经典得以生成。)也是这样。大师们总是能在生活中体察细微的情感变化和挥之不去的痛苦,并借助自己的画笔加以艺术的表达。丰富的情感、高超的技巧、艺术的修养、精神的高度等造就了作品精神内涵的高度,成为精神内涵在画面表达的上限,即精神内涵的经典性。

图1 挪威表现主义画家蒙克作品《呐喊》

图2 伦勃朗自画像

图3 弗洛伊德的人体画

其三是艺术批评的经典性。整体来讲,艺术批评在确切意义上来讲是一种认知,而非一种判断。不仅今天艺术如此,古代艺术作品至今一样有许多的解法、说法和争论。从艺术批评家的视角来看,几乎每一件艺术作品都保持着“一词多义”的状态,在不同时代的人面前、在不同民族文化面前,甚至在不同的人生经验面前,它给予人的启示是不同的。但艺术批评能否将欣赏者和创造者引向新视角、新理解、新意境,这成为艺术批评经典性建构的重要内容。艾略特(Thomas Stearns Eliot, 1888—1965)认为,一件新的作品出现以后,所有此前的艺术都会随之一动,引出新的、不同于以往的理解。杜尚(Marcel Duchamp, 1887—1968)则更为极端,认为是观众在创造绘画。在本质上,艺术被认为是逐增的过程,即一个问题解决了,总有新的问题出现。以此来看,围绕艺术批评经典性展开的是人类认知能力的拓展,而非判断力的武断。

四、艺术批评家的角色

艺术批评家的真正价值在于把艺术作品说通、说透,这需要艺术史的掌握和对于经典性的判断。

毫无疑问,艺术批评与艺术创作是两个不同的领域,但艺术批评的高度是由这两个领域同时决定的。“每一个艺术家都在自己面前发现某些视觉的可能性,并受到这些可能性的约束。然而,并非任何时候都可以存在一切可能性。”[4]哪条路可以走得通,哪条路走不通,这是艺术批评家所要加以揭示与指引的,这不仅需要艺术史的指引、经典性的衡量,还需要批评家自身对于这一门类艺术的深入了解,甚至是创作能力的支撑。“批评家真正的发言是在述说他的判断,他要讲出为什么是对的,他必须有道理。首先,它是基于他的直觉,这东西对我来说不够刺激,为什么不够刺激,哦!美术史上有太多这样的东西,街上有太多这样的东西了,这东西太不奇异,所以它不强烈。我对艳俗就是这样的看法。我认为它不好,这就是批评。然后我说为什么不好,它不够新鲜,它没有提供出新的东西来,对于美术史、对于大街上的东西都没有提供出新的东西来,所以它不好。”[2]280

不能忘记的是,艺术批评家还有一个能力的问题,能力越强,批评的权威越大。批评家应该从感受出发来建立批评,必须不断提高他的感受能力。显然,感受能力不是天生的,它可以通过阅读、通过训练来提高。笔者曾经见过一篇艺术评论,把画作的色彩灰暗称作“绘画的原生态”,纵观整个展览作品,问题实质是作者根本没有办法使颜色鲜亮起来,这是能力问题或者技巧问题,根本不是技巧解决之后的观念问题。如此是似而非,东拉西扯的阐释实在不敢恭维。究其根源,或者是这篇艺术批评的作者感受能力出了问题,或者是拿人钱财,与人消灾,美其名曰“观念”。即使以观念的角度来衡量,艺术批评应该做的是把作品归于“观念艺术”中,并以观念的经典性来衡量作品的价值,而不是在美术的艺术批评中运用“观念”来遮羞。

[1] 汉斯-格奥尔格·伽达默尔[EB/OL].(2013-07-08)[2014-02-26]. http://baike.baidu.com/view/1843927.htm?fromId=85556&redirected=seachword.

[2] 邱志杰.自由的有限性[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[3] 杨飞云.寻源问道[EB/OL].(2011-03-24)[2013-11-11].http://news.artxun.com/yangfeiyun-1595-7973915.shtml.

[4] 沃尔夫林.艺术风格学[M].潘耀邦,译.北京:中国人民大学出版社,2004:13.

(责任编辑:刘 晨)

TheReconstructionofArtCriticism

SU Gang

(School of Arts and Media, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

While the diversification of art value has brought rich artistic features to contemporary art practice, the continuous expansion of art territory has brought about an urgent need to rebuild traditional art criticism. When artistic innovation divorced from skill is increasingly becoming the focus of attention in contemporary art criticism, trends have appeared to replace criticism with explication, analysis with praise and reason with nihilism. Therefore, in the field of criticism on painting where there is a deep accumulation of tradition, contemporary art criticism should regard the construction of classical artistic quality as its core task and artistic skills, spiritual import and depth of interpretation for dimensions and reconstruct contemporary art criticism with artistic ontology as core. This is not only because classics provide a stable and reliable reference for new art criticism, but also because the ideas informing the classics must be mined to provide a frame of reference for the innovation emphasized by contemporary art criticism. This helps to solve the weightlessness of contemporary artistic concepts due to their neglect of skill and prevent it from penetrating to the ontology of art.

art; art criticism; contemporaneity; classic

2017-08-19

苏刚(1973—),男,辽宁凌源人,北京师范大学艺术与传媒学院艺术学博士后,主要从事美术学理论与创作研究。

J05

A

2095-0012(2017)06-0096-04

——评《全球视野下的当代艺术》