供应链知识协同创新研究

杨利军

(河南科技大学 管理学院,河南 洛阳 471023)

【经管探新】

供应链知识协同创新研究

杨利军

(河南科技大学 管理学院,河南 洛阳 471023)

企业适应经济发展新常态、实现转型升级的关键,是自身真正成为创新的主体。供应链知识协同有效应对了企业创新投入和创新能力严重不足的现实问题,利益、风险和关系是影响协同的主要因素,而要素的聚集与互动是实现创新的有效途径。协同关系对利益与风险平衡、创新要素聚集与互动具有积极的影响,而创新要素聚集与互动对企业创新绩效也具有积极的影响。

供应链;知识协同;协同创新;协同关系

一、研究基础理论

关于供应链知识协同创新,目前还没有统一的广为接受的定义,许多学者从供应链创新、技术创新协同、供应链协同创新的角度给出了不同的定义。陆克斌等认为,供应链协同创新是由核心企业来主导,通过供应链节点企业之间的知识共享与创造,从而产生技术创新整体涌现效应的企业运作机理与经营方式[1]。杨立新、蔡萌则提出,供应链管理模式下的产业主体协同创新是指两个或两个以上的主体为了实现某种战略目的通过协议、联合组织等方式而形成的一种网络式联合体[2]。楼高翔、万宁认为,所谓供应链技术创新协同是以供应链系统的整体利益为目标,实现从资源投入、研究和开发、制造和生产、营销直至市场实现的集成创新的全过程[3]。叶文莲强调,供应链协同创新是以快速准确地满足客户需求为中心,将本企业的价值链与供应商、客户价值链结为一体的持续改进过程[4]。综合已有的概念,供应链知识协同创新是跨越企业边界、整合合作伙伴知识资源、技术资源的开放式、协同式创新行为,其目的在于提升整个供应链的绩效和竞争优势。与产学研创新方式相比,供应链知识协同创新在知识资源相关性、匹配性和异质性等方面具有十分突出的优势。

关于供应链知识协同对于企业技术创新的作用,Stanley等认为,供应链合作伙伴之间具有显著的知识资源互补特征,可以创造独一无二的协同关系,凭借该协同关系能够产生压倒性的工艺和产品创新[5]。供应链知识协同对知识与技术创新[6]、企业核心竞争力[7]和供应链整体绩效具有积极的影响[8]。尤勇、潘红春则进一步肯定了知识协同的重要作用,认为基于知识共享的供应链协同能够同时促进企业的渐进式创新和突破性创新[9]。供应协同知识创新在企业竞争中处于核心地位,它不仅是创造新价值的根本途径,也是产生和维持供应链竞争优势的有效战略[10]。实证研究也表明,客户知识、供应商技术能力确实对供应链协同产品设计与开发的成本有着较大影响,新产品开发尤其需要将各类知识整合以产生协同效应[11]。

在产业界,众多世界知名企业高度关注供应链知识协作并从中获得了巨大的收益。作为供应商开发的先行者,本田公司将其产品价值的85%依托供应商的技术资源和能力,使本田的产品质量水平获得了30%以上的提升,劳动生产率则提升了50%[12]。

关于供应链协同创新的影响因素,合作伙伴之间的相互信任关系、承诺关系具有非常重要的作用。信任是协同的核心,基于信任的供应链关系资本有利于企业及时获取和掌握市场信息和技术知识,从而促进企业的创新绩效[13],而创新发生的可能性强烈地依赖于供应商和用户关系的数量和种类。强有力的节点企业关系,其强度远远超越了供应—采购中的交易关系,能够帮助企业更好地适应宏观环境及政策波动带来的风险,更解决了企业研发单打独斗的短板[14]。杨丽伟则进一步将协同主体间关系因素细分为信任、协同性、信息共享、信赖与相互依赖、承诺等方面[15]。

付启敏强调了合作创新的风险性因素,认为协同创新是高风险性投资,所谓风险是由于外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性,导致合作创新活动中止、撤销、失败或达不到投资预期技术经济目标的可能性及后果[16]。经验表明,建立相互信任的协同关系不仅是困难的而且是昂贵的,需要大量资产专用性投资,还要承受由此所带来的风险暴露和脆弱性[17]。

风险总是与利益相伴相生,要推动协同发生需要合理的利益分享计划以跨越风险障碍。追求经济利益最大化的组织而言,它们不会自发地采取行动以实现团队或集团的利益[18]。利益和风险因素是任何企业在协同前必须要考虑的两个重要方面。企业应在战略层面给予协同创新以足够的重视,建立利益风险与风险共担机制和恰当的激励和收益分配能够有效促进协同创新。

供应链知识协同影响因素和创新效果的国内外研究成果,存在的不足主要有以下两个方面:首先,大多数现有研究中并未将利益风险因素、关系因素置于统一的理论框架下进行系统性研究,利益风险因素和关系因素之间的相互作用关系还需要进一步明晰。其次,供应链知识协同对企业创新的效果已经在理论界和产业界得到肯定和高度认可,但知识协同对创新的内在作用机理还需要进一步明确,特别是实证研究和定量研究。本研究主要针对以上问题展开。

二、研究模型

(一)供应链知识协同的实现

利益与风险平衡是推动知识协同得以实现的根本力量。综合已有的研究成果,知识协同的产生本质上是由利益驱动,利益与风险因素是最为重要的协同因素。由于知识资源作为企业核心资源的重要属性,以及知识协同过程的高风险性,多数企业会将风险因素置于与利益因素同等,甚至更为重要的位置。因此,实现利益与风险之间的平衡是协同必须追求的目标。对协同参与方而言,协同的利益来自于采购便利、优惠政策以及更加长期稳定的供货关系,也可以来自于自身需求的更好满足。协同的风险则来自于协同方之间的信息不对称、道德风险和逆向选择,以及难以控制的外部市场风险,其中最为重要的是知识资源本身的风险。

供应链成员企业之间的相互信任与承诺关系具有基础性作用,缺乏相互信任无法实现真正的利益共享和风险共担。因此,相互信任与承诺关系不仅是实现协同的必要条件,同时对供应链合作伙伴之间的利益与风险评价产生重要影响。

此外,单一的因素并不能达到实现协同的目的,大部分情况下是需要多种机制共同作用才能实现协同的目标。一般情况下,利益分享与风险共担以及相互信任与承诺具有普遍性,即这些因素对协同的产生必不可少。

(二)协同创新传导机理

国内企业自主创新长期以来面临投入不足和创新要素不完备两大问题。原因首先是相当比例的行业处于全球产业价值链的低端和低附加值环节,利润率低企业积累严重不足,无法提供高的技术研发投入。其次是长期以来在技术引进、消化吸收与再创新方面的本末倒置导致企业创新资源和能力的培育严重滞后,多数企业不具备产生原创性、突破性创新的条件。因此,创新的可行方式依然是低成本的创新要素聚集和开放知识边界寻求外部协同。

供应链上的知识资源具有高度相关性、互补性和系统性,既是对单个企业创新资源与能力不足的相互补充,也分担了各自的研发投入。在利益风险因素和相互信任的驱动之下,知识资源通过流动和共享可以实现优化配置,使原来封闭于企业边界之内的知识价值被重新发掘,成为协同创新的来源。产业主体协同创新可以将主体间的资源和要素进行有效汇聚,充分释放彼此间人才资本、信息技术等创新要素的活力而实现深度合作[19]。在创新要素流动与共享的基础上,供应链合作伙伴可以以具体的技术开发、产品研发为载体,以正式或非正式的契约为保障,展开协同创新活动。因此,创新要素聚集与互动是供应链知识协同实现企业创新的中介变量,通过创新要素聚集与互动的传导机理,突破创新资源与能力的局限,达到比单个企业更具优势的创新绩效。

(三)创新绩效的评价指标

与产学研协同创新相比,供应链知识协同创新绩效主要体现在提高最终客户满意、有效降低Ramp;D成本、弥补自身创新资源的不足、减少技术产品开发周期等方面。具体而言,供应链知识协同创新对于降低新产品研发费用、降低研发风险、缩短研发周期、提升新产品开发成功率等具有显著的作用。

本研究采用创新效率和创新效果两个方面来衡量企业创新绩效的提升。就效率而言,知识协同实现更快、更低成本的新技术新产品开发;就效果而言,体现在核心企业产品的市场表现,以客户满意度为主要表征。理论模型如图1所示。

图1 理论模型研究框架

(四)研究假设

H1:协同关系对供应链合作伙伴之间的利益与风险平衡有积极的正向影响;

H2:协同关系对创新要素聚集与互动有积极的正向影响;

H3:利益与风险平衡对创新要素聚集与互动有积极的正向影响;

H4:创新要素聚集与互动对企业创新绩效有积极的正向影响。

三、实证研究

(一)问卷及量表设计

为探讨供应链知识协同对于企业创新绩效的作用机理,验证研究假设,本研究采用结构方程模型对供应链知识协同、创新资源聚集与互动和企业创新绩效的相互作用关系、传导机理进行分析探讨,并使用SPSS20.0和AMOS20.0软件进行数据分析和处理。

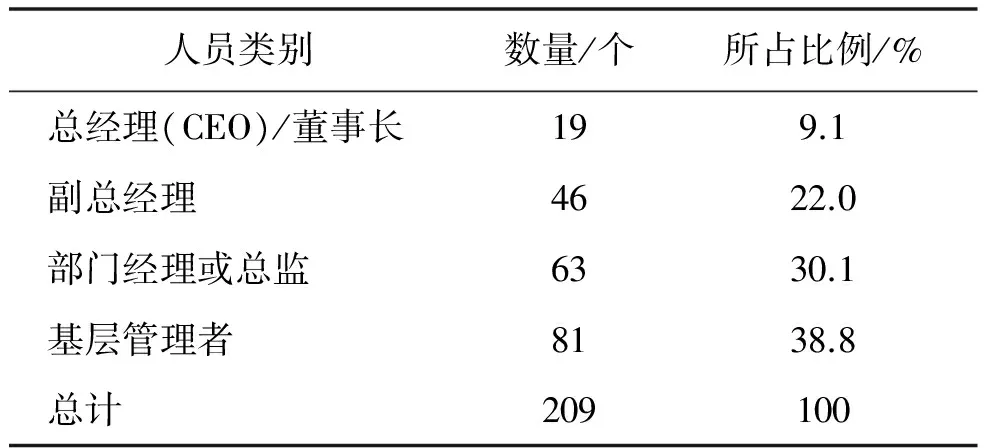

课题组根据前文中提出的理论框架设计了调研问卷,对河南省内的125家企业进行了实地走访和问卷调研,问卷采用里克特7级量表。调研对象既包括中国一拖、中信重工、宇通重工等大型装备制造类企业,也包括一些中小型零售、加工类和服务类企业,获取了第一手的数据资料。调研对象包括企业各级管理者,多数被调查者的具体工作与技术研发、采购和供应链管理密切相关。调研共发放问卷250余份,回收有效问卷209份。调研企业具体情况如表1、表2、表3所示。

表1 调研企业行业分布

表2 调研企业人员规模

表3 调研对象来源分布

表4为研究变量和观测变量表,其中协同关系的观测变量参考了Fynes等[20]的量表,将信任、承诺作为研究维度,在此基础上引入Christopher[21]量表中的关系导向维度;在创新要素聚集与互动方面,参考了Jansen等[22]和马姗姗等[13]等的量表;在创新绩效方面,参考了Miguel等[23]关于创新绩效的量表。

表4 研究变量与观测变量表

(二)问卷信度检验

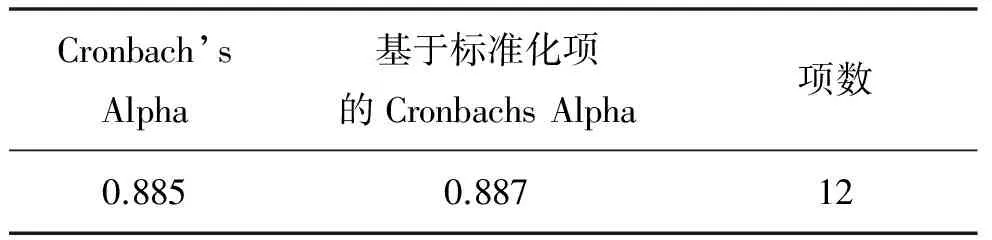

信度检验是对数据质量的评价,本研究采用SPSS20.0进行数据信度检验。因为克朗巴哈α系数是最为常用的一致性检验指标,研究对克朗巴哈α系数、克朗巴哈半分系数都进行了检验。标准化后的克朗巴哈α系数为0.887,半分克朗巴哈α系数分别为0.813、0.809,全部都在0.8以上,说明了问卷统计数据具有良好的一致性,可以进行下一步的研究,如表5、表6所示。

表5 问卷信度克朗巴哈检验

表6 问卷信度克朗巴哈半分检验

注:a项为CR1, CR2, CR3, PR1, PR2, PR3;b项为IEI1, IEI2, IEI3, SI1, SI2, SI3.

(三)模型的整体配适度指标

采用AMOS20.0作为结构方程的分析工具,进行模型配适度检验,检验采用最大似然法进行估计,从而得到模型的整体配适度指标:x2=57.657,df=50,x2/df=1.153lt;3,RMSEA=0.027lt;0.08;此外,GFI=0.954,AGFI=0.928,CFI=0.991,三个配适度指标均大于0.9,说明模型具有良好的质量,如表7所示。

表7 模型配适度指标

从表8可以看出,根据AMOS运行结果,各观测变量的标准化回归因子权重都超过了0.7,没有共线性问题出现,可以对研究变量进行解释。

表8 标准化回归权重

(四)假设检验结果

理论模型中的假设检验得到了验证,各潜在变量都通过了显著性检验。通过显著性检验,则意味着拒绝零假设;不通过显著性检验则意味着接受零假设。本模型的四个假设均得到了支持,假设检验及路径系数结果见表9。

表9 模型假设检验结果

图2为AMOS运行结果图,从图中可以看出Chi-sqr50=1.153lt;3,rmsea=0.027lt;0.08,均满足要求。

图2 AMOS运行结果图

六、结论及建议

1.协同关系对利益与风险平衡、创新要素聚集有积极的正向影响

分析结果支持了协同关系的重要作用。对于知识协同而言,供应链成员之间的相互信任、支持与承诺是必不可少的重要因素,企业应高度重视“关系”的建立与维护。关系尽管无形,但是协同关系的产生必须经由投资形成,这种投资被称为“智力资产专用性投资”,其核心方式是合作伙伴之间的知识流动、共享和深层次的互动,当然也包括有形的实物资产投资,但前者更具有决定意义。协同关系有助于合作伙伴形成积极的合作利益预期和风险判断,从而降低合作交易费用,这是推动协同发生的重要力量。

2.创新要素聚集与互动对创新绩效具有积极的正向影响

协同创新的本质是创新要素的聚集与互动,与产学研要素聚集与互动不同的是供应链协同创新要素之间具有知识上下游相关、高度匹配、利益关联、低成本等特征,是联系更为紧密的要素聚集,与集成创新和系统创新的产业需求相一致。从供应链结构来看,来自客户端的知识资源往往更接近真实的市场需求,而来自供应商的知识则在很大程度上决定着产品的性能表现、创新程度,更为重要的是上述知识资源在形成最终产品过程中密切相关、互为因果,创新效应能够得到及时的体现。

3.利益与风险平衡对创新要素聚集与互动有积极的影响

对独立经济利益体而言,没有企业会主动贡献知识资源使其他企业获益而自身没有实质性回报。因此,实现利益与风险之间的平衡是协同产生的根本性推动力量。具体而言,供应商参与协同的目的在于追求获取采购与供应的便利,成为首选甚至唯一的采购对象;客户参与协同的目的在于满足个性化需求、获得产品优势以及采购供应便利,使自身价值得到实现。保证协同各方利益实现的同时有效规避协同风险才能实现创新要素的低成本聚集与互动,从而使创新得以发生。

对企业而言,供应链协同创新与产学研协同创新都属于开放式协同创新的范畴,但各自都有非常鲜明的优缺点和适用条件。相对于产学研协同创新,供应链知识协同具有低成本、直接面对市场、利益关联紧密等特征。

要实现协同创新,企业首先应选择合适的协同伙伴,通过智力资产专用性投资建立强的协同关系;其次,通过设计科学合理的契约机制、利益风险和关系机制,促使企业知识资源走出企业边界实现创新要素的有效聚集,激励供应链合作伙伴主动进行知识流动和共享,规避知识资源暴露所带来的潜在风险;第三,供应链核心企业要发挥主导作用,以具体的协同研发项目为载体,通过资源之间的深度互动达到技术创新和产品创新的目的,从根本上提升企业的创新绩效。

[1]陆克斌,储节旺,王强.供应链技术创新与客户知识管理的协同机理探讨[J].北京工业大学学报(社会科学版),2012(2):21-25.

[2]杨立新,蔡萌.供应链管理模式下产业主体协同创新机制研究[J].科技进步与对策,2013(11):70-75.

[3]楼高翔,万宁.基于供应链的技术创新协同伙伴选择与评价[J].科技进步与对策,2011.12:153-155.

[4]叶文莲.供应链协同创新机制研究[D].广州:中山大学,2010.

[5]STANLEY E FAWCET, STEPHEN L JONES. Supply Chain Trust: The Catalyst for Collaborative Innovation [J]. Business Horizons, 2012(55):163-178.

[6]吉敏,谢庆红.集群供应链知识共享与创新机制研究综述[J].经济问题探索,2013(2):160-164.

[7]王丽梅,韩明华.供应链企业间协同创新研究[J].现代情报,2013(10):29-32.

[8]陆杉.基于关系资本和知识学习的供应链协同度评价研究[J].科学学与科学技术管理,2012(8):152-155.

[9]尤勇,潘红春.供应链协同对企业创新的影响效应研究[J].科技进步与对策,2014(2):138-140.

[10]许锦锦,魏文龙.供应链协同知识创新研究综述[J].硅谷,2012(5):82-84.

[11]朱晓宁,张群,颜瑞.供应链协同产品设计开发模型及策略[J].统计与决策,2014(10):40-43.

[12]LIGHT P C. The Four Pillars of High Performance: How Robust Organizations Achieve Extraordinary Results [M]. New York: McGraw-Hill, 2005:27-30.

[13]马姗姗,刘伟,张慧颖.供应链关系资本对企业创新绩效的影响研究[J].河北工业科技,2014(1):32-38.

[14]黄燕兴.基于突破性技术创新的供应链合作伙伴选择模型构建[J].决策与信息,2013(10):282-283.

[15]杨丽伟.供应链企业协同创新的内部影响因素研究[J].中国市场,2011(15):55-56.

[16]付启敏.供应链企业间合作创新的联合投资决策[J].管理工程学报,2011(3):172-175.

[17]PHOTIS M PANAYIDES, YHVENUSLUN. Impact of Trust on Innovativeness and Supply Chain Performance[J]. International Journal Production Economics,2009(122):35-46.

[18]安小风,张旭梅,张玉蓉.供应链知识共享代理关系及其支付机制[J].商业研究,2009(12):21-23.

[19]蔡立新,蔡萌.供应链管理模式下产业主体协同创新机制研究[J].科技进步与对策,2013(11):70-72.

[20]FYNES B, VOSS C, BURCA S. The Impact of Supply Chain Relationship Quality on Quality Performance [J]. International Journal of Production Economics, 2005 (96): 339-354.

[21]CHRISTOPHER S TANG. Perspectives in Supply Chain Risk Management [J]. International Journal of Production Economics, 2006:103(2):451-488.

[22]JANSEN J, BOSCH F, VOLBERDA HW. Managing potential and realized absorptive capacity:How do organizational antecedents matter[J].Academy of Management Journal,2005(6):999-1015.

[23]MIGUEL H E,MAGUEL S P. Exploitation and exploration-based innovations:The role of knowledge in inter-firm relationships with distributors [J]. Technovation,2011(2):203-215.

InnovationforSupplyChainKnowledgeSynergy

YANG Li-jun

(DepartmentofManagement,HenanUniversityofScienceandTechnology,Luoyang471023,China)

It is the key factor for enterprises to become main body of innovation adapting to the new normal of economic development. Supply chain knowledge synergy effectively responds the problems of enterprises innovation investment and innovation ability. The main factors affecting the synergy are the benefits, risks and relationships and the aggregation and interaction of essential innovation factors which is an effective way to achieve innovation. The synergy relationships have a positive effect on the balance of interest and risk, the aggregation and interaction of essential innovation factors. The aggregation and interaction of essential innovation factors has a positive influence on enterprises innovation performance.

supply chain; knowledge synergy; synergy innovation; synergy relationship

10.15926/j.cnki.hkdsk.2017.06.012

C939

A

1672-3910(2017)06-0077-07

2017-08-18

河南省哲学社会科学规划项目(2017BJJ028);河南省教育厅人文社科项目(2017-ZZJH-152)

杨利军(1972— ),男,宁夏银川人,讲师,博士,主要从事供应链管理研究。