见字如面

——纪念恩师张森水先生逝世十周年

陈全家

见字如面

——纪念恩师张森水先生逝世十周年

陈全家

今年是张森水先生逝世十周年,对先生的无尽感怀在这些年里从未间断。收到《化石》约稿,让我撰短文写些先生生前于旧石器考古学学科、于吉林大学旧石器考古学发展,乃至于我个人成长的鞭策与提携所做出的贡献,千言万语,千头万绪,一时间涌上心头,但临到落笔,又觉得责任太过重大,词汇匮乏之至,唯恐辜负。近日常看一档节目《见字如面》,那些以书信体形式描绘的历史印记,那些困于文字却依然鲜活的时代场景和人生故事感动了万千观众,于是马上找出尘封已久已经泛黄的先生的信件,希望透过那斑驳的文字去触碰、理解、领会先生的学术情怀、精神信仰和人生智慧。近百封信,有的来自研究所,有的来自挖掘工地,有的来自他乡异国,有的来自旅游胜地。——读过之后眼泪不觉间打湿眼眶,更加感到先生做人、做事、做学问皆为楷模,德才双馨,稳健、厚重,不动如山,是恩师更像父亲。

遥想与先生相识要追溯到1979年,那时吉林大学要开设旧石器考古学课程,而从当时的实际情况来看,无论是教材、材料、研究方法和发掘经验都尚处于极为初级的摸索阶段,因此,我受命赴中国科学院古脊椎动物与古人类研究所成为了先生门下的弟子,系统学习旧石器考古学知识。在学习期间,先生带我赴河南、四川(富林和资阳)、贵州(马鞍山和穿洞)进行遗址考察和发掘,那是我人生中最为难忘的一段时光,第一次参观遗址、第一次考古发掘、第一次参加考古学学术会议,数不尽的学术生涯的第一次都是在先生的陪伴与指导下完成的。先生的谆谆教导和叮咛嘱咐我直至今日也不敢有丝毫忘却,每次带领第一次参加工地发掘的学生们,看到他们稚嫩、兴奋又好奇的脸,总会不自觉想起那时候的我和身旁负手而立,和蔼可亲,总是微微浅笑的先生。

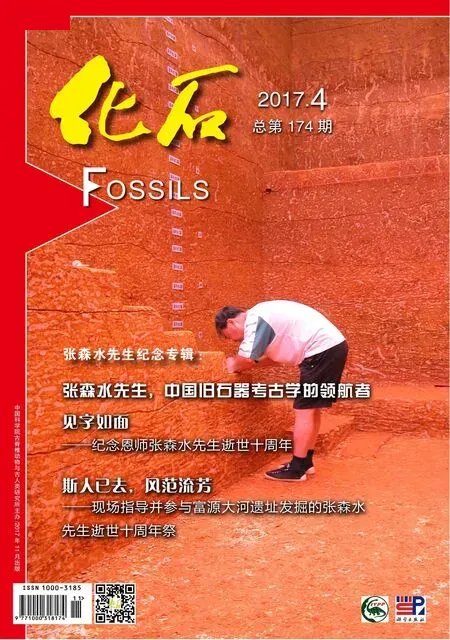

1993年,先生受聘于吉林大学考古系,专门地、系统地进行旧石器考古课程的讲授,先生以振兴东北旧石器考古为己任,耐心、细致地教学,将大量宝贵的旧石器资料、文献、材料慷慨分享,严格地规范每一个学习步骤,精益求精,臻于至善,为吉林大学旧石器考古培养了第一批专业学者。回想1993年,吉林省桦甸市寿山仙人洞遗址发掘,那是我带队进行的第一次旧石器考古发掘,先生得知后,特地携师母朱老师不远千里赶赴桦甸协助和指导发掘,并对出土文物进行现场鉴定与讲解。此次挖掘取得了可喜的成果,不仅是吉林省正式发掘的测年最早、保存最完整、层位关系最为清楚的旧石器时代遗址,也是吉林大学旧石器考古学系首次进行的成功发掘,更是我个人在旧石器考古研究历程中的首次尝试。这一切都与先生毫无保留的帮助与提携密不可分。

摘自先生信件之一——

先生信件之一

先生信件之二

先生信件之三

先生信件之四

“寄来的两封信均已收到,因为出差才回到北京,又兼你要托办的事——在我所买化石模型单据的事,我到京后即去问过服务公司的老潘,他说,已经按你的要求寄去了,因之,也就放心了。模型质量稍差是可以理解的,小心地用于教学,也还是可以用一段时间,总比没有能更使学生理解授课内容,当然,更重要的是自己在工作中积累,要有自己的标本,建立起Peabody Museum那样人类学博物馆,那才能进行深入地教学和研究。”

从现在来看,吉林大学旧石器考古学系虽然没有像先生期待那样建立起Peabody博物馆一样规模的人类学博物馆,但也有了初具规模的旧石器和动物考古实验室,也算是没有完全辜负先生的期待。

先生受聘做吉林大学名誉教授期间,一直与我联合辅导学生,这些学生在毕业之后也都从事着旧石器考古的相关工作,在各自岗位中践行着先生的教导,努力探索着旧石器考古的发展之路。每当我们一同提起先生时,大家都深深感慨于先生严谨、严肃的治学之道。遥想先生每次来到吉林大学讲学之前,都会耐心细致地来信问我“对于他的要求”,以便进行充分的材料准备,认真地对待每一次课程和讲座。先生一生淡泊名利,但对学术志业的追求却是执著坚定、永不妥协的。他曾在信中对我说——

“(学术)像爬山一样,越往上爬,难处更多,但有决心爬下去,我想,既爬不到光辉的顶点,但也是自慰的。一定要不失时机做研究工作,切不可满足于做嘴皮子先生一辈子。人总是要死的,虽然死后是什么也不知道了,但总是有人会评论的,功名利禄如烟云,而考古材料与文献总是存在的、实在的东西。”

先生的教导总是这样,从不惊涛骇浪,却又不怒自威。先生虽是学者,但也有着自己的真性情,对于不努力用功、浪费大好光阴的学生,先生言辞激烈也是有的,尽管终日匆忙辗转、要事缠身,但也实实在在地为学生的前途忧虑,伤神伤心。而对于我来说,更让我无限感动的是先生对我生活的如父亲般,甚至某些时候超越父亲般的关心和帮助。

小女降生前,先生来信——

“我们原想买点小礼品送给未来的公民,但不知他何时来到我们这个永远是歌舞升平的世界,也不知买点什么好,因之,就只好寄点钱去,托你们去办好了,我想这仅是我们的心意。”

得知我爱人从老家来到长春之后,先生来信——

“在家时,已告知家人,小于已到长春,与你艰苦与共,大家都很高兴,为你们能在一起生活而高兴。生活是清贫一些,越要相互体谅照顾,互敬互爱,祝你们生活愉快和幸福,全家人都希望见到你们。”

先生对于我的教诲与恩情又岂止于这些信件所表?师恩不在纸上,不在口中,不在笔下,师恩在我已经从事了三十多年的旧石器考古教学的点滴细节之中;师恩在我静下心来耐住寂寞摸索旧石器考古未来发展之路的思考之中;师恩在我每次站在讲台、奔赴工地面对学生们求知若渴的眼神时的严谨与期待之中。岁月无声,师恩难忘,先生安息!

作者单位:吉林大学