府际合作视角下事业单位工作人员养老保险改革的困境与突破

黄健元,汪卓雅

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210098)

府际合作视角下事业单位工作人员养老保险改革的困境与突破

黄健元,汪卓雅

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210098)

《机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发﹝2015﹞2号)颁布已有两年多,由于条块分割为基础的府际关系以及政府部门之间合作意识不强,政策出台过程中府际合作远不充分,导致政策内容不完善,落地困难。基于府际关系理论,结合江苏省七家公立医院的调研情况,对造成的编制内外人员养老保险改革难以协调推进、改革成本分担机制不健全、补充养老保险改革基础不一致以及若干政策要点模糊等困境的府际合作不足进行剖析,借此提出树立府际合作理念、完善府际合作机制、明确府际责任等以突破改革困境,推动政策落地。

事业单位养老保险改革;府际关系;府际合作

引言

自2008年五省市所展开的事业单位养老保险制度改革试点并无实质性进展后,2015年初,国务院印发了《机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发﹝2015﹞2号)(下称“国发﹝2015﹞2号”),明确事业单位及其编制内的工作人员以2014年10月1日为节点参加机关事业单位工作人员养老保险制度的改革。这项政策一定程度上促进了我国养老保险制度走向统一,但由于在政策出台中欠缺充分的府际合作,使得政策实施过程中出现多重困境,导致此项政策难以落地。

当前,我国政府间关系以利益关系、权力关系、财政关系和公共行政关系为主要内容,[1](p27)同时以条块关系为基础,导致我国政府条条分割的层级性治理和块块分割的多属性治理,府际关系不顺畅,府际之间难以协调合作。根据相关政策制定、执行方面的研究,贺东航(2011)认为,政府之间的协调功能往往是决定政策能否实施、执行的决定因素之一。[2](p67-69)李瑞昌(2012)从府际关系视角对“政策空传”现象进行研究,认为不顺畅的府际关系使得政策目标难以实现。[3](p66)反之,良好的府际关系则推动政府合作,从而促进改革政策落地:李永亮(2015)主张建立府际协同机制以推动政策完善,解决公共问题。[4](p35-36)杨龙(2015)进一步提出加强府际信任以建立府际治理机制,从而减少府际冲突。[5](p138)蒋文峰(2017)认为采取合作型的府际关系是解决公共问题的根本途径。[6](p64-65)目前,“府际关系理论”的运用大多集中于府际协同治理雾霾及流域水环境等公共问题与管理中,鲜有将其运用到有关事业单位工作人员养老保险政策完善与落地的研究。

为此,本文引入“府际关系理论”,以公立医院为代表的公益二类事业单位为研究对象,依托于机关事业单位现存的编制体制及事业单位养老保险制度改革的背景下,对事业单位工作人员养老保险制度改革政策的府际关系进行梳理,结合对江苏省七家公立医院的调研情况,对编制内外工作人员养老保险的协调、养老保险改革成本分担机制的不健全等困境进行剖析,强调府际合作在事业单位工作人员养老保险改革政策落地中的重要性,为推动事业单位工作人员养老保险制度改革政策的落地提供参考依据。

一、事业单位工作人员养老保险改革依托的府际关系

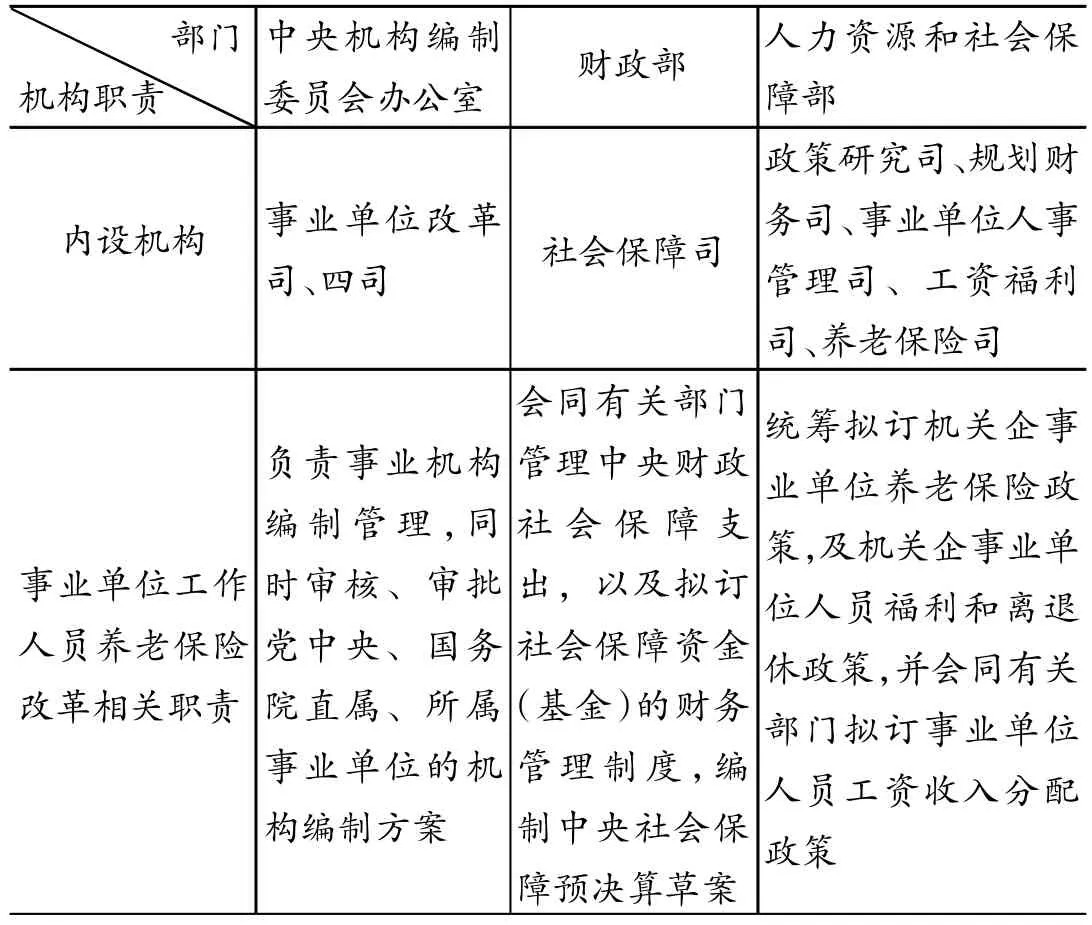

事业单位工作人员养老保险改革政策的制定涉及多个政府部门,所依托的府际关系较为复杂。依据国发[2015]2号文以及人社部发[2015]28号文①《关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》人社部发[2015]28号。相关内容,此次改革由人力资源和社会保障部(以下简称“人社部门”)作为主导部门实施,中央机构编制委员会办公室(以下简称“编办”)进行事业单位编制管理,财政部门则发挥资金保障作用以确保此次改革的资金支持。三大部门应加强对改革工作的协调与合作,充分发挥各自职责(与事业单位养老保险改革的相关职责具体如表1所示),确保此次改革落地。

表1 养老保险改革涉及主要部门及职责

编办作为负责全国行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常工作部门,内设“事业单位改革司”与“四司”来进行相关事业单位机构编制管理制度和机构编制标准的拟定工作。财政部作为负责财务的政府部门,在其内部设立社会保障司,管理中央财政社会保障,并与相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度、编制中央社会保障预决算草案。在事业单位养老保险改革中,财政部依据事业单位的公益类别以及编办部门所划分的编制数量对事业单位进行拨款。

人社部作为社会保险的主管部门,内设23个机构,其中与养老保险相关的机构就有7个。在大部制改革后,不仅被赋有统筹拟订机关企事业单位养老保险政策的职责,同时进一步加强了其推进养老保险制度改革的职责。作为事业单位管理部门、卫计委等政府部门在政策制定与执行中应与三大政府部门协同合作,共同发挥统筹考虑编制内外工作人员养老保险改革、明确筹资机制以及补充养老保险政策等府际作用,推动改革政策落地。

二、政策出台中府际合作不足导致的困境

(一)编制内外工作人员养老保险改革难以协调推进。

利益关系作为府际关系之间的首要关系,是推动政府部门合作的根本原因。“利他性”与“自利性”作为两类利益属性,使得政府部门为人民服务的同时谋求自身的利益、权力等。[1](p27)再加上传统的以经济增长为主的政绩考核,让政府间关系更倾向于“府际竞争”而非“府际合作”。协调推进事业单位编制内外工作人员养老保险改革需要编办、财政部以及人社部等相关政府部门树立府际合作意识,整合彼此之间的利益以实现“利他性”最大化,从而谋求理想的府际合作。然而在此次改革政策出台中,各政府部门仅考虑编制内工作人员养老保险改革发展以及自身利益,并未统筹考虑编制外人员养老保险的协调性,导致政策出台中府际合作远未成熟,使得编制内外工作人员养老保险改革难以协调推进。

编制是各级财政部门拟定财政预算和核拨经费的主要依据,只有在机构编制部门审核同意设置的机构和核批的编制范围内,各事业单位才能核定人员和工资,财政部门才能列入政府预算范围并核拨经费。在这一财政拨款机制下,财政部门有可能希望公立医院少定编,从而少拨款,以减轻自身压力。纵观事业单位编制改革,从最初的“编制统一”到“定岗定编”、“定编定岗”,[7](p1-3)再到2011年事业单位分类改革的推进,编制数量只减不增已经成为发展趋势。2005年开始实行的公开招聘,使事业单位内部出现大量劳动合同人员。以所调研的七家公立医院为例(在职人数及财政补贴相关情况见表2),截至2014年底,七家医院总人数为14346人,编外人员超过50%。其中苏州A医院,总在职人数为4500人,编内人数1350人,仅占30%。相似的情况也出现在南京A医院,编内人数为1700人,占比34%,超编运行已经成为公立医院普遍情况。现有的编制数量已经无法满足实际需要,劳动合同人员逐渐成为公立医院发展的主力军。

表2 七家公立医院在职人数及财政补贴相关情况

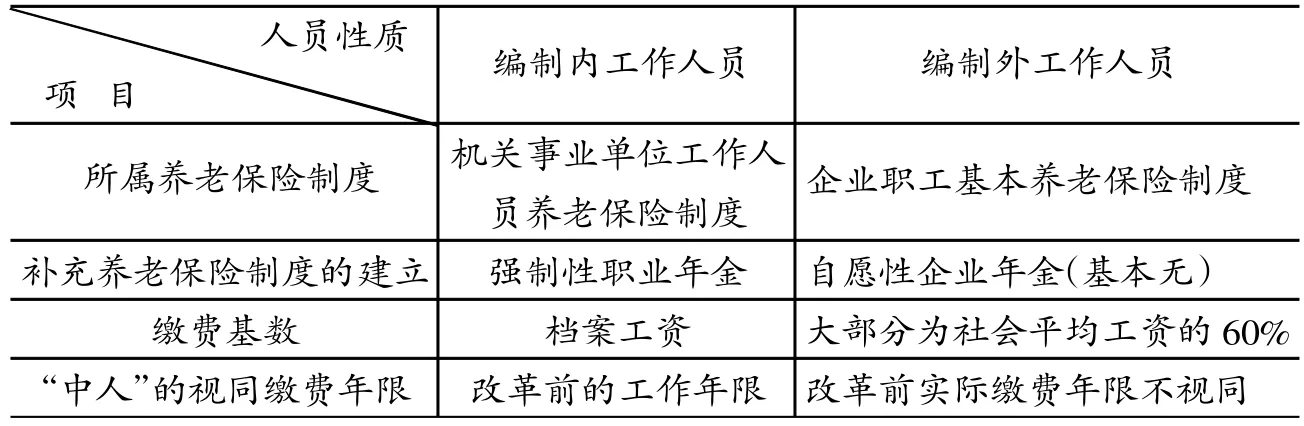

表3 编制内外工作人员养老保险改革的差异

造成编制内外人员比例如此失衡的原因在于,不少医院编制数量拟定所依据的政策为1978年发布的《综合医院组织编制原则试行草案》([78]卫医字第1689号),之后国家对城市公立医院机构编制标准再无新政策出台。编制标准的滞后制约了医疗卫生事业的发展,再加上当前正值事业单位改革时期,编制数量只减不增,虽在一定程度上减轻财政压力,但在出台此次改革中,由于相关政府部门并未构建以政府为主导的合作参与机制,对编制内外工作人员相关利益缺乏整合,从而进一步导致人社部、财政部、编办等相关政府部门对编制内外工作人员养老保险改革基础、年金建立以及相关参保要点厘定等方面(如表3)难以协调推进,使改革政策落地困难。

(二)养老保险改革成本分担机制不健全。

改革政策的制定涉及多方利益主体:编办、财政、人社等相关政府部门、卫计委、各事业单位管理部门以及事业单位编制内外工作人员等。理想中的府际合作应在政策制定中,各政府部门明确自身职责,听取利息相关者建议,以进一步加强合作。然而当前的府际合作仍处于初级阶段,这在很大程度上是由于相关政府部门的职责并未得到有效发挥,造成当前改革成本分担机制不健全,政策难以落地。

政府作为我国养老保险制度的责任主体,对养老保险制度中的资金筹措有着不可或缺的责任。但在此次改革中,人社部及财政部对所实行的社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度以及为编内人员建立强制性的职业年金制度,两项内容所需的单位缴费资金来源并不明确,仅以国发﹝2015﹞2号中“资金来源多渠道”一带而过,造成事业单位缴费负担沉重,政策难以落地。

财政拨款是筹措社会保障资金的一个固定的、主要的来源渠道,[8](p338)财政部理应成为分担此次改革成本的重要资金主体。当前,大多数公立医院、高校等公益二类事业单位仍实行定额拨款制度,但就所调研的七家公立医院来说,普遍出现政府财政补贴力度不足、财政补贴动态调整机制不健全以及补贴缺乏针对性等问题。在实际调研中,财政部门对七家样本医院的年总补贴额约为7800万,具体情况见表2。以徐州A医院为例,财政部门虽以每年300万元的定额拨款补贴医院,但这仅占医院总收入的0.3%,而面对高达8700万元的年养老保险参保费用,①数字来源:由课题组调研资料整理得到。这项拨款显得微不足道。此外,不同级别或同一级别的医院补贴金额差距较大,且定额资金多年来未做动态调整,这直接影响了医院未来的发展。定额补贴中虽包含了医院基建、设备、公共卫生服务等项目资金,但财政部门却并未对补贴做出具体划分,财政补贴缺乏针对性。

在此次改革中,人社部应联合财政部确保财政的财力保障作用,对公益二类事业单位资金承担能力统筹考虑,明确此次改革成本应与事业单位共同分担。然而府际之间并未有效合作,使得政府应承担的筹资责任模糊不清,职责并未得到有效发挥。财政部在制定补贴政策时未从医院现实需要的角度考虑,致使定额补贴金额的不合理以及补贴力度的不足,改革成本分担机制不健全,筹资来源不明确,导致养老保险改革难以有效推进。

(三)补充养老保险改革基础不一致。

公平作为养老保险制度的第一要义,府际联合出台政策中应统筹考虑事业单位编制所带来的差异,以公平为基础建立全面的利益补偿机制,政府部门应切实加强府际作用才能增进合作以提高改革落实力。

此次机关事业单位养老保险改革仅涉及编制内人员利益调整,为了保障编内人员改革后养老保险待遇不降低,为其建立强制性职业年金制度,但并未对编外人员补充养老保险做相关规定。相较于通过各级财力确保全面推进的强制性职业年金,尤其在公益二类事业单位中,编外人员企业年金的建立受到经济实力和政策“自愿性”理念等因素制约,覆盖率低。根据调研情况,大部分公立医院已逐步展开对编内人员职业年金的建立,然而编外人员企业年金的建立却开展困难,一些医院虽有意为编外人员建立相关补充养老保险,但由于当前并未建立起对公立医院养老保险单位缴费的补贴机制,使得医院缺乏相应的资金,难以支撑为编外人员建立企业年金的计划。

编办、财政及人社等相关部门在政策出台中,并未进一步加强政府的主导作用,缺乏对可能出现的新职业身份的养老差距问题统筹考虑。事业单位存在大量的编外人员,编制体制的存在让人社部对编制内外两类人群补充养老保险基础难以协调;同时由于财政部门与事业单位沟通不足,事业单位的财政定额拨款标准已无法满足当前事业单位发展的需要,财政投入力度小,导致事业单位资金负担沉重,编外人员企业年金建立困难。事业单位工作人员补充养老保险改革基础难以统一。

(四)若干政策要点操作性不强。

明晰此次改革政策要点需要政府部门之间进行充分的协调。然而现阶段我国府际合作的协调机制缺乏制度性规范,[9](p51)政府部门之间更倾向于非制度化的合作协调机制,即彼此间共识的达成大多依靠于政府高层管理者的承诺,协调过程具有一定随意性。同时,改革政策的制定涉及编办、财政及人社等较多部门,对所需协调的政策要点问题,具体由哪个部门启动协调机制难以明确,这必将弱化政策出台中的府际合作,使得政策缺乏明晰性。基于当前制度化程度较低的沟通协调机制,相关政府部门在缴费基数、视同缴费年限等若干政策要点方面并未明确,造成在政策操作层面面临重重障碍。

缴费基数难以统一。事业单位编内人员的缴费基数由基本工资、津贴补贴、绩效工资构成。但在对公立医院调研中,编内人员的绩效工资可进一步分为基础性绩效与奖励性绩效,若将奖励性绩效全部纳入缴费基数,则会出现缴费基数高于在岗职工平均工资300%的情况,不仅会大幅增加公立医院的参保成本,同时也将扩大个人退休时养老金待遇水平的差距。对于编外人员而言,由于事业单位改革过程中并没有相关政策规定其与编内人员同步进行工资套改,使得这部分人群的工资内容难以明确为基本工资、津贴补贴、绩效工资的结构,而且大部分公立医院并未做到同工同酬,在工资计发上具有随意性,以苏北某二级医院为例(见表4),以当地在岗职工平均工资的60%(最低比例)为编外人员缴费基数无论是单位缴存还是个人缴存,二者均差两倍之多,若加上为编内人员建立的强制性职业年金,编制内外人员养老金待遇将会是天壤之别。

“视同缴费年限”加剧不公。此次改革对事业单位编内“中人”改革前的工作年限认定为视同缴费年限,但在编内人群中,对改革前参加企业职工基本养老保险、改革后参加机关事业单位基本养老保险的工作人员,仅确认其曾经参加企业职工基本养老保险的实际缴费年限,并不认定为视同缴费年限。相较于改革前后均在事业单位工作的编内人员的视同缴费,在一定程度上加剧不公。对编外“中人”而言,在一直履行缴费义务的情况下,未来其养老金待遇水平不仅远低于编内人员,且提高养老金待遇水平的途径是需要加以补缴。这将加剧编制内外工作人员参保的不公平,使得编外“中人”的缴费利益受损。视同缴费的本意是政府履行本应承担的对劳动者的义务,补齐历史上欠缴的养老保险费。但在此次改革政策中,由于政府部门并未细化编制内外“中人”视同缴费年限改革要点,影响政策操作效果。

表4 2014年6月苏北某二级医院养老保险缴费情况

三、加强府际合作推动改革困境的突破

(一)树立事业单位工作人员养老保险改革的府际合作理念。

当前,条块关系是我国政府间关系模式的基础,“条块分割”的行政管理体制,导致政府间合作不充分。[10](p144-145)协调事业单位编制内外工作人员养老保险改革是一项需要多个政府部门协力合作、共同推进的工作。然而在当今府际关系中,各级政府为实现各种经济政策的目的,转向“府际竞争”而非“府际合作”,对于事业单位工作人员养老保险改革政策的完善与落地缺乏足够的重视。在意识上,政府相关部门应高度重视养老保险制度改革,这关系到社会稳定的大局;在行动上,各政府相关部门应加强相互之间的联动性,积极沟通,为保障政策的落地建立完善合作机制。

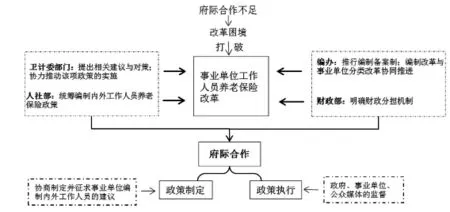

政府作为我国养老保险事业的主要担当者与组织者,在协调事业单位编制内外两大人群养老保险改革应构建以政府为主导的合作参与机制(见图1)。人社部应统筹考虑编制内外工作人员的养老保险,积极与编办在公立医院为代表的公益二类事业单位中有序推进编制备案制改革。自2011年提出“编制备案制”以来,各地政府大都出台了相关政策,但缺乏具体实施细则,中央编办应联合相关部门出台备案制改革的具体操作实施细则,使各地备案制改革有章可循。各事业单位在对备案人员的管理上,应逐步实现与编内人员同等对待,在管理上参阅编内人员在人事、晋升、薪酬、社会保险等方面的管理办法,使得两类人群在岗位聘用、岗位管理、工资福利、社会保险等方面实现统筹考虑。同时,编办、财政部、人社部在制定、推行政策中应健全公众参与机制,构建公众参与平台。鼓励相关责任主体,例如卫计委、事业单位工作人员等,和社会民众针对政策要点提出各自的意见,使得政策能够获得各方主体的反馈并做出及时调整,以充分反映事业单位养老保险改革相关各方的需求与想法,进一步统筹考虑编制内外人员的养老金待遇水平,明确对编外人员年金的建立,结合实际厘定参保要点。

图1 政府主导的合作机制构建

(二)明确府际责任完善改革成本分担机制。

政府在养老保险体系的运行中起着主导作用,国家财政不仅担负着养老金缺口的兜底责任,同时也是养老保险资金筹集的重要来源。但由于国发﹝2015﹞2号文并没有明确公益二类事业单位养老保险改革成本的资金来源,使得目前公益二类事业单位自身缴费负担过重,难以支撑政策真正落地。

无论是从政府责任、事业单位的公益性还是从事业单位的缴费能力考虑,政府都有义务加大对公益二类事业单位的财政补贴以分担改革成本。财政部应联合人社部、编办明确此次改革的成本筹资渠道,建立健全养老保险筹资机制,加大对事业单位的财政投入力度,完善此次改革成本分担机制。针对定额拨款的事业单位,财政部门应充分考虑各事业单位级别、运营状况、工作人员数量及地区经济社会发展等因素的影响而推行差别化、动态调整的财政补贴政策。在强调政府财政支持作用的同时,应明细府际责任,厘清府际责任的边界,不断完善相关的监督与问责机制。同时在论证完善的基础上,卫计、编办、财政、人社等部门联合发文,尽快出台相关养老保险政策,为公立医院编内及劳动合同人员养老保险改革提供可操作的政策依据,以确保改革平稳推进。

(三)发挥府际作用统一补充养老保险改革基础。

政府作为此次改革政策的制定与推动者,在完善事业单位工作人员补充养老保险改革的过程中并未统一编制内外工作人员的年金制度。实施新政后,编内人员拥有强制性职业年金,但编外人员的补充养老保险普遍处于缺失的状态。如此一来,二者之间的差距将会进一步增大,这与此次改革的基本目标将会背道而驰。

政府作为事业单位工作人员养老保险改革的主导者,对构建合理的补充养老保险制度有着不可推脱的责任。财政部在承担部分养老保险改革成本的同时,应加大对事业单位财政补贴的力度,健全财政补贴以建立全面的利益补偿机制,从而为编外人员建立企业年金有“资”可寻。人社部具有事业单位工作人员养老工作信息收集和监管活动作用,应联合编办进一步推动编制备案制发展。此外,依据调研结果,各医院财务状况有别且财政补贴机制不完善,从而在具体实施过程中,政府可赋予公立医院为劳动合同人员建立企业年金一定的柔性:在过渡期内,适当降低缴费比例,并逐步提高,最终达到与职业年金同等的缴费比例。

三大部门在合作的基础上,充分发挥各自职能与作用,对企业年金建立的“自愿”和单位“经营状况良好”等相关政策进行合理的调整,同时明确指出“在财政合理补贴的基础上,统一事业单位编制内外人员补充养老保险形式”。只有在财政保障和政策调整双重作用下,编外人员年金制度的建立才能落实。

(四)加强府际合作细化改革政策要点。

府际合作是政府明晰政策内容的重要前提。保障事业单位工作人员养老保险改革政策的切实落地,需要人社部、财政部以及编办联合其他相关部门创建横向府际沟通协调机制,强化制度化建设,明确职责权限,同时听取卫计委、事业单位相关工作人员的建议,加强府际合作以细化新政参保要点。

推进工资改革,统一缴费基数。对编内人员而言,相关政府部门应联合事业单位统一缴费基数中的绩效工资核算,以确保编内人员缴费基数公平。对编外人员,统一协调事业单位编制内外工作人员工资水平,明确规定将基本工资、津贴补贴、绩效工资作为其缴费基数,从而保证两类人群的缴费公平。统一标准,合理认定“中人”的视同缴费年限。应统一标准,对改革后转入机关事业单位基本养老保险制度的编内“中人”合理视同其之前的缴费年限,以进一步缩小编内人群由于参与事业单位工作时间长短而导致的养老待遇不公。对编外人群而言,各政府部门加强沟通,考虑编外同期人员的权益,参照编内人员“中人”的界定及养老保险的过渡办法加以执行,从而进一步协调编制内外人员的养老保险改革。人社部不可因编制体制的因素否定劳动者多年的实实在在的工作,财政部应加大对编外员工的资金保障力度,从而进一步推进事业单位养老保险新政落地。

细化改革政策要点是一项需要各相关政府部门加强府际沟通,协力合作的工作。在现有政策下,资金来源、视同缴费年限的认定等诸多方面均存在模糊之处,而这些问题的解决不仅仅依赖于医院这类的参保单位,更需要的是政府相关部门在参保政策方面加以完善与明晰。因此,编办、财政、人社、卫计等涉及的各个部门应加强沟通,形成横向府际沟通协调机制。政府各相关部门在开展调研、座谈会、专家咨询会、论证会等工作的基础上,全面深化对改革的认知,进而在人员编制、养老保险财政投入、人事管理、参保制度等方面达成共识,破解一些部门的认识误区,促进相关部门间的通力合作,加大各项改革工作的支持力度,为公立医院编内人员、劳动合同人员养老保险改革的顺利推进奠定基础。

四、结论与讨论

基于“府际关系理论”,以“府际合作”的新视角研究当前事业单位工作人员养老保险改革的困境与突破。通过梳理此次改革政策所依托的府际关系,分析在此次改革中所出现的:编制内外工作人员养老保险改革难以协调推进、改革成本分担机制不健全、两类人群补充养老保险政策基础不一致以及政策要点模糊等困境,认为在政策出台中不充分的府际合作是导致以上困境出现的主要原因,提出从根本上重塑府际关系理念,构建政府主导的合作机制,明确府际责任、发挥府际作用,加强府际合作以突破改革困境。

推进事业单位工作人员养老保险改革新政落地涉及多方面的因素,需要府际协调配套相关改革政策才能奏效,例如工资制度改革、编制制度改革以及财政投入机制改革等,这些深层次的问题都有待展开系统深入的研究。

[1]谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000,(1).

[2]贺东航,孔繁斌.公共政策执行的中国经验[J].中国社会科学,2011,(5).

[3]李瑞昌.中国政策实施中的“政策空传”现象研究[J].公共行政评论,2012,(3).

[4]李永亮.“新常态”视阈下府际协同治理雾霾的困境与出路[J].中国行政管理,2015,(9).

[5]杨龙,杨杰.中国府际合作中的信任[J].理论探讨,2015,(6).

[6]蒋文峰,宋潞平.府际关系中的策略选择——基于博弈模型的探讨[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,(3).

[8]陈丽,马晓静,等.制度变迁视角下的公立医院编制制度改革的历史演进 [J].中国医院管理,2016,(12).

[9]郑功成.社会保障学——理念、制度、实践与思辨[M].北京:商务印书馆出版社,2015.

[11]蔡岚.我国地方政府间合作困境研究述评[J].学术研究,2009,(9).

[12]周振超.条块关系:政府间关系的一种分析视角[J].齐鲁学刊,2006,(3).

D63;F840 文献标识码:A 文章编号:1003-8477(2017)10-0040-07

黄健元(1964—),男,河海大学人口研究所教授、博士生导师;汪卓雅(1994—),女,河海大学公共管理学院行政管理专业硕士研究生。

国家社科基金重点项目“流动老年人口家庭代际团结关系及支持政策研究”(17ARK003);教育部人文社会科学研究青年基金项目“机关事业单位养老保险新政的公平效应研究”(17YJC840037)。

责任编辑 申 华