消费者权益保护法上物的瑕疵与退货的定性及出路

——基于与合同法相衔接的视角

武 腾

引 言

在2016年8月对外公开征求意见的《消费者权益保护法实施条例(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)第8条第3款中,起草者写道:“瑕疵是指经营者提供的商品或服务存在外观破损、部分使用性能缺失等情形,但该情形的存在不构成缺陷,且不影响该商品或服务的主要功能的实现。”与传统学说中的界定[注]物的瑕疵既包括交付的标的物不符合约定的质量要求,也包括不符合依照法律规定确定的质量标准。参见崔建远:《合同法》,北京大学出版社2016年版,第460页;马俊驹、余延满:《民法原论》,法律出版社2007年版,第643页。不同,该款中的瑕疵不仅是从客观标准出发界定,而且是与缺陷相对立的概念,其外延不包括影响商品或服务的主要功能实现的严重品质问题。

瑕疵原本也是有争议性的概念,主观说与客观说之别早已为学界所熟知。[注]参见王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第八册),中国政法大学2005年修订版,第143页。然而,如果对瑕疵作正面规定,便须兼顾合同法的体系,做出科学的界定。上述《征求意见稿》中的规定,尽管适用于作为民法特别法的消费者权益保护法领域,但其不仅难以与合同法衔接,也会造成消费者权益保护法自身的体系不协调。因此,有必要从其产生原因、消极影响及改善路径等方面做出剖析。在民法典编纂的背景下,也有必要探讨如何进一步避免瑕疵的多义性。

另一方面,《消费者权益保护法》(下称《消保法》)在2013年大幅修改之后,丰富了有关退货的规定,特别是第24条关于质量不适约场合消费者的7日内退货制度,以及第25条有关远程销售等场合的消费者无理由退货制度,颇受关注。[注]在《消保法》修改之前,倾向于构造消费者撤回权的意见较多,参见张学哲:“消费者撤回权制度与合同自由 ——以中国民法法典化为背景”,《比较法研究》2009年第6期,第62页;王洪亮:“消费者撤回权的正当性基础”,《法学》2010年第12期,第96页;孙良国:“消费者何以有撤回权”,《当代法学》2011年第6期,第105 页。《消保法》修改之后,学界多倾向于将反悔权或退货权解释为法定解除权,参见杨立新:“非传统销售方式购买商品的消费者反悔权及其适用”,《法学》2014年第2期,第30页;葛江虬:“论消费者无理由退货权 ——以适用《合同法》条文之解释论为中心”,《清华法学》2015年第6期,第95页。在合同法一般理论中,围绕退货的性质有多种状态可能说、拒绝受领效果说与合同解除说之分。这与《消保法》中所谓“无理由退货权”的定性难题相互呼应,反映出退货制度欠缺明确的民法体系定位与严谨的学理构造。因此,有必要从退货制度的产生、发展及其在司法实践中的功能出发,探讨其在解释论上的定性,和在民法典中的出路。

一、瑕疵的多重意义及其根源

(一)合同法上的瑕疵及其定位

一直以来,学说上倾向于根据《合同法》第111条、第153条至第156条界定瑕疵。不过,在这几条中其实只有“不符合质量要求”或与之类似的表述,而无瑕疵这一概念。立法上实际采用的瑕疵与学说上惯用的瑕疵的内涵并不完全一致。下面先对《合同法》上的瑕疵予以逐一分析。

第一,样品买卖中样品的隐蔽瑕疵。根据《合同法》第169条,“凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。”在美国法、德国法和国际公约上均不存在类似条文,[注]See Adam M.Giuliano,Nonconformity in the Sale of Goods between the United States and China: the New Chinese Contract Law,the Uniform Commercial Code,and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods,18 Fla.J.Int’l L.340(2006).在日本法上也不存在类似条文。可以说这是一项我国法上独特的规定。这里的瑕疵并不能理解为不符合合同约定的品质问题,甚至无法从合同所要求的品质标准来判断。因为这是一种既可能不影响标的物达到通常标准,也可能妨碍标的物达到通常标准,既可能不影响适约性,也可能导致不完全履行的品质不足。从本条逻辑上来看,只要隐蔽瑕疵不影响标的物符合同种类物的通常标准,那么即使其自始存在、一直延续,且一定程度上影响到买受人主观期待的使用目的,也不构成不完全履行。

第二,《合同法》第191条中赠与物的瑕疵。根据该条第1款,“赠与的财产有瑕疵的,赠与人不承担责任。”第2款规定:“赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵,造成受赠人损失的,应当承担损害赔偿责任。”在德国法、日本法上均有类似规定。[注]尤其与《日本民法典》第551条比较接近。而《德国民法典》第524条规定,合同约定了赠与物种类的,赠与人因重大过失也要对瑕疵负责。其内涵值得探讨。如果将瑕疵界定为赠与物不具有合同约定的品质,那么第2款与第1款便存在内在冲突:既然约定了一定的品质,那就相当于“保证无瑕疵”(具有该约定品质),这样一来,第2款就在很大程度上废除了第1款。可见,这里的瑕疵不宜界定为“不具有约定的品质”。如果界定为在物的品质没有约定或者约定不明时,标的物不具有同类物的通常使用标准,那么逻辑便可以周延。此时第1款解释为:既然没有约定赠与物应当具有一定的品质,即使标的物低于同类物通常标准赠与人也原则上不负责,否则便相当于让赠与人原则上承担了出卖人的义务。对第2款的解释也比较妥当:故意隐瞒低于通常标准的品质问题,或者保证不存在上述问题却实际存在时,赠与人应当承担责任。这样看来,赠与合同中赠与人原则上不负责的瑕疵,不应界定为不满足合同约定的品质问题,而适宜界定为合同无约定或者约定不明时,不符合通常标准或者一般人合理期待的标准。

第三,《合同法》第370条中保管物的瑕疵和第417条中委托物的瑕疵。在日本法上存在类似的条文。[注]参见《日本民法典》第661条。但是,德国法在寄托合同部分没有涉及“瑕疵”的问题。对于保管合同和行纪合同中的瑕疵,很难理解为不符合合同约定的品质不足,因为这两类合同不涉及保管人和行纪人对物加以使用的问题,通常不需要对物的品质进行具体约定。即使物品质低劣,只要不会给保管人和行纪人造成损失,便是无关紧要的。《合同法》第370条规定了寄存人告知保管人瑕疵的义务,只有在未告知的情况下,寄存人才需承担损害赔偿责任。而第417条中瑕疵仅仅是行纪人处分该物的条件之一。可以说,这些瑕疵只能理解为物不符合表面上具有的安全性或者稳定性,与不符合约定没有直接联系。

第四,《拍卖法》有关三方当事人之间的合同规则应为《合同法》的特别规则,[注]《拍卖法》中的合同规范应为《合同法》的特别规则,前者应以后者为基础进行体系性解释。参见武腾:“拍卖中的合同关系和代理效果”,《法学家》2015年第3期,第95页。其中有关瑕疵的规则集中在第18条、第27条、第35条和第61条中。前三条规定的是委托拍卖人、拍卖人的瑕疵说明义务,最后一条规定的是上述主体未说明瑕疵时的损害赔偿责任。德国和日本民法上虽然也涉及拍卖时的瑕疵,但与我国法规则差距较大(原则上不要求拍卖人对瑕疵负责[注]《德国民法典》第445条规定出卖人只有在恶意不告知瑕疵或者为瑕疵承担担保时,买受人才有因瑕疵而发生的权利。《日本民法典》第570条则将强制拍卖排除在瑕疵担保规则之外。)。在我国法中,委托人、拍卖人必须在缔约之前对瑕疵加以说明,由于竞买人众多,其具体缔约目的难以被知悉,故瑕疵只能从客观角度来确定,其主要法律效果是瑕疵说明义务,而非不完全履行。

与《合同法》的规定不同,在《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(下称《买卖合同司法解释》)第四部分有关标的物检验的规定中,出现了“瑕疵的性质”、“外观瑕疵”和“隐蔽瑕疵”的提法。该部分规定所欲解释或补充的是《合同法》第158条。第158条明确规定,当事人约定检验期间的,买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。因此,司法解释中的上述瑕疵只能理解为物的质量与合同约定的质量要求不相符,外观瑕疵即是表面的质量不符,隐蔽瑕疵则是隐蔽的质量不符。[注]《买卖合同司法解释》第15条将数量与外观瑕疵相并列,因此这里的瑕疵很难认为包括数量上的不符。由于《合同法》自始至终使用质量不符合合同要求的提法,而没有使用瑕疵的提法,这意味着司法解释对瑕疵的使用超出立法固有的范围。

(二)消费者权益保护法上的瑕疵

《消保法》和《产品质量法》都以消费者权益保护为立法目的。前者是专门保护消费者的规范性文件,后者中的大部分内容也是实质意义上的消费者权益保护法。两部法律于1993年同年颁布,且各有一条关于瑕疵的规定。《消保法》(1993年)第22条的两款分别规定:“经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限;但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵的除外。”“经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况的,应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量状况相符。”从这两款的内容和顺序来看,颇接近德国旧债法第459条。[注]参见下一节中的译文。对于瑕疵,虽从主观主义或客观主义加以解释均有道理,但从其体系位置——位于第1款来看,从客观主义出发解释更有说服力,瑕疵即为在正常使用情况下不符合通常的质量、性能、用途和有效期限。《产品质量法》(1993年)第14条(今第26条)是有关生产者的产品质量责任的规定,也是该法唯一有关瑕疵的规定。该条第2款第2项规定,产品质量应当“具备产品应当具备的使用性能,但是,对产品存在使用性能的瑕疵做出说明的除外”。该项后半句中所涉及的瑕疵应当理解为根据一般交易标准认定的产品使用性能的不足,其决定标准明显较为客观,而且也与说明义务联系起来。值得注意的是,《产品质量法》上并未有将瑕疵与缺陷相对立的规定。[注]第34条规定:“本法所称缺陷,是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理的危险;产品有保障人体健康,人身、财产安全的国家标准、行业标准的,是指不符合该标准。”

《消保法》在2013年迎来大修。第22条被改为第23条,第1款中的“但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵的除外”被修改为“但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵,且存在该瑕疵不违反法律强制性规定的除外”。同时增加一款作为第3款:“经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务,消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵,发生争议的,由经营者承担有关瑕疵的举证责任。”第3款实际是推定瑕疵在标的受领之时便存在的规定。该推定可被经营者提供的反证所推翻。鉴于此,瑕疵的范围更具重要性。如果不符合经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况,也可以被认定为瑕疵,那么消费者得到的保护更为周延。从目的解释的角度出发,应对此处的瑕疵作扩张解释,使其包含与经营者表明或保证的质量状况不符的情形。

不过,《征求意见稿》第8条第3款却反其道而行之,对瑕疵作限缩界定:“瑕疵是指经营者提供的商品或服务存在外观破损、部分使用性能缺失等情形,但该情形的存在不构成缺陷,且不影响该商品或服务的主要功能的实现。”如此规定,带来以下几方面的问题:

其一,导致逻辑混乱。该款规定的出发点大概是将瑕疵与缺陷构建为两个彼此互补、相互衔接的概念,分别指代不严重的质量问题与严重的质量问题,只有后者引起产品责任。然而,产品缺陷的认定不需要借助瑕疵的概念。尽管通常同属于质量问题,但瑕疵与缺陷并不构成“非此即彼”的逻辑关系;相反,瑕疵与缺陷应构成包含与被包含的关系——一旦产品存在缺陷,便不符合产品通常应具有的性能或者标准。

其二,体系不协调。鉴于未来颁布的《消费者权益保护法实施条例》属于行政法规,对司法审判有仅次于法律的效力,如果该款规定生效,那么在未来消费者合同纠纷中,法院将严重影响标的(物)主要功能实现的品质问题认定为瑕疵便难谓准确,如果法院在这种情形下判决支持买受人有关出卖人违反瑕疵担保义务的主张,也会面临诘问:既然不构成瑕疵,为何违反瑕疵担保义务?

其三,酿造法律漏洞。如果按照《征求意见稿》第8条第3款,那么《消保法》第23条第3款所规定的瑕疵推定规则便仅适用于外观破损、部分使用性能缺失等情形。那么,围绕严重影响标的(物)主要功能实现的品质问题发生争议的,是否适用推定规则?如何适用推定规则?这便酿造了较严重的法律漏洞。

其四,违反立法本意。《征求意见稿》第8条旨在对《消保法》修改后的第23条进行细化规定。第23条第1款所欲解决的是经营者在消费者合同中的责任免除问题,其增加“且存在该瑕疵不违反法律强制性规定”是为了限制经营者责任免除的范围。质言之,即使消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道瑕疵,但该瑕疵违反法律强制性规定的,经营者仍要承担违约责任。立法者所关切的应是那些严重的质量问题,特别是构成缺陷的瑕疵。如果瑕疵仅指的是不影响标的(物)主要功能实现的外观破损或部分使用性能缺失,岂不架空了立法修改的目的,违背立法之本意?

综上,瑕疵并非与缺陷相对立的概念,且通常包括严重的质量问题,应当删除《征求意见稿》第8条第3款有关瑕疵的界定。

接下来的问题是,如何解决实在法上瑕疵的客观意义与学说、司法解释中瑕疵主观意义之间的衔接问题。进一步说,在民法典编纂的背景下,是否存在克服瑕疵多义性的更优方案可供选择。

(三)瑕疵多义性的根源

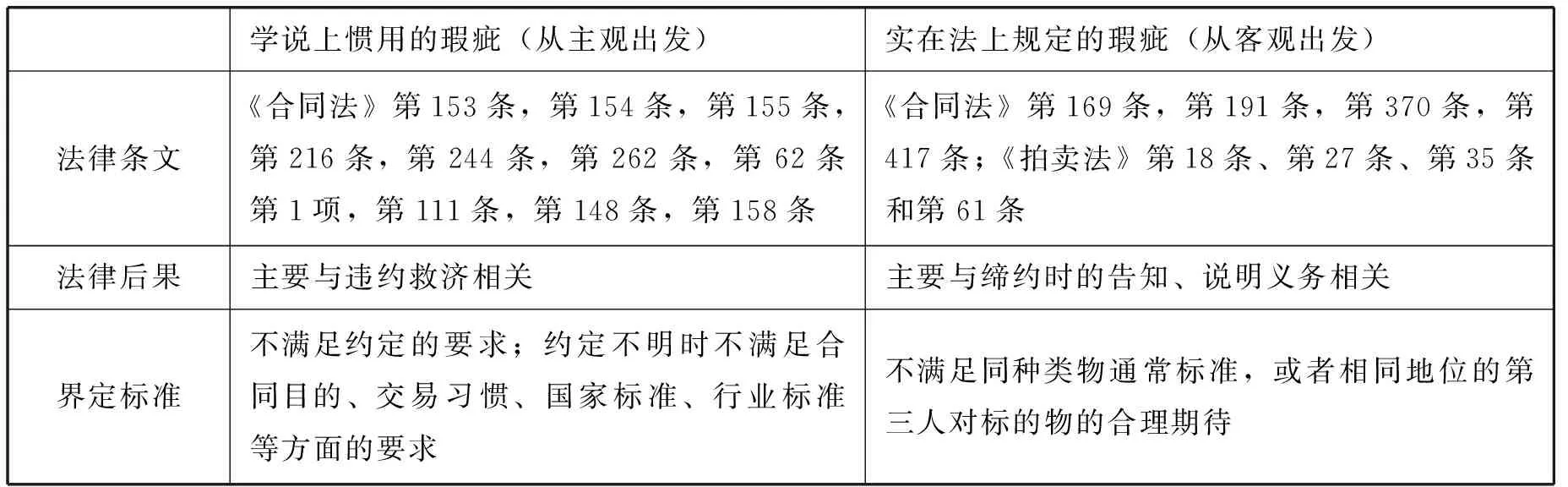

一方面,实在法上的绝大多数瑕疵规定适宜从客观角度出发理解瑕疵,另一方面,学说、司法解释甚至个别实在法条文将不符合合同约定的质量问题作为瑕疵的主要内涵。有学者指出,“瑕疵”是判断违约与否的工具性概念,“物的瑕疵就是履行不符合要求,构成违约。……发生违约的法律后果(违约救济)”[注]韩世远:“出卖人的物的瑕疵担保责任与我国合同法”,《中国法学》2007年第3期,第188页。。这类瑕疵是以主观标准为出发点界定的,属于学界主流意见。不过细究起来,这种用法与实在法的规定存在差距(如下表所示),在民法典编纂的背景下也未必予以坚持。

表1 瑕疵的多义性

我国学者将《合同法》上物的质量不符合约定等情形作为瑕疵内涵的主要内容,应该是受到了德国法立场的影响。德国债法改革后,以主观瑕疵概念为中心。根据《德国民法典》第434条,物在风险转移时不具有约定的性质,或者当事人未约定物的性质时,物不适合依照合同所预定(vorausgesetzte)的使用的,则构成物的瑕疵,这是主观的瑕疵概念;[注]Vgl.Medicus/Lorenz,SchuldrechtⅡ Besonderer Teil,15.Aufl.,München: 2010,§77 Rn.77,81,85.当事人未约定物的性质,也难以确定依照合同所预定的使用时,物不适合通常的使用,或者不具有同类物一贯的、买受人依照该物的种类能够期待的性质,也构成瑕疵,[注]此外,还包括出卖人、生产者及他们的辅助人公开表达的、买受人能够期待的物之特定属性,尤其适用于广告或特征说明,除非出卖人不知也不应知该表达(uβerung)在缔约时被以同样方式订正,或该表达不影响购买决定。另外,出卖人或其履行辅助人不恰当地实施约定的安装时,物的瑕疵也存在。安装说明书有瑕疵时,之后(ferner)预定安装的物上也存在瑕疵,但已被无误安装的物除外。而且,根据法律拟制,交付另外的物或者数量过少的物被视为存在物的瑕疵。 Vgl.Beckmann,juris PraxiKommentar BGB Schuldrecht,Band 2.2,4.Aufl.,Saarbrücken: 2008,S.18.这是客观的瑕疵概念,[注]Vgl.Brox/Walker,Allgemeines Schuldrecht,31.Aufl.,München: 2006,§4 Rn.13.梅迪库斯和洛伦茨也称之为“客观的交易期待”(objektive Verkehrserwartung)。[注]Vgl.Medicus/Lorenz,SchuldrechtⅡ Besonderer Teil,15.Aufl.,München: 2010,§77 Rn.85.从中可以发现主观瑕疵优先于客观瑕疵的脉络,也反映了德国法的瑕疵内涵与《联合国国际货物销售合同公约》(下称CISG)和欧洲《消费者买卖指令》中物的不适约的内涵趋近。[注]对于德国法向CISG的靠近,参见Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer eds.,Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods,New York: Oxford University Press,2005,p.412。

不过,在德国债法改革前,瑕疵主要是从客观角度出发打造的。德国旧债法第459条对瑕疵作了规定。该条第一款规定:“物的出卖人应当负责(haftet)物在风险转移给买受人时,对于通常或者合同预定的效用的价值或者适合性,无灭失或者减少的瑕疵。价值或者适格性的减少程度无足轻重的,不视为瑕疵。”第二款规定:“出卖人也应担保在风险转移时,物具有其保证的(zugesicherten)性质。”可见,该条是以通常效用或者合同预定效用的判断标准为出发点,客观性较强。虽然伴随履行说的兴起,主观瑕疵的地位被越来越强调,[注]Vgl.H.P.Westermann,MünchKomm BGB,Band 3.,Schuldrecht Besonderer TeilⅠ,3.Aufl. ,München: 1995,S.199 ff.但瑕疵定位争论不休的根源就在于,立法时没有从合同约定出发来界定瑕疵,而是首先从法定担保的角度来确定,因此瑕疵本身具有“先天”的客观属性。德国债法改革不愿意放弃被适用和研究多年的本国法范畴,所以给瑕疵“旧瓶装新酒”,做出了主观概念优先的明文规定。

总之,从历史角度观察,德国法上的瑕疵具有多义性就不难理解。不过在我国,实在法上的瑕疵规定与德国新债法没有多大相似性,反而与德国旧债法上的瑕疵更具有近似性,即都从客观属性出发,而且主要与缔约过程中的前合同义务有关。至于类似新债法上瑕疵的概念,其实是由物的不适约来代替的。既然如此,再受到瑕疵多义性的困扰,可能是未能充分发掘《合同法》上的资源,未能积极探索将客观瑕疵、主观瑕疵分别交由不同的概念予以指代的可能性。

二、物的不适约及其与瑕疵的概念分立和功能分离

对于物的不适约,我国已有部分学者加以关注。吴越在2002年撰写的《德国债法改革对中国未来民法典的启示》一文中便将德文中的Vertragsgemäβigkeit译为“适约性”,用来指称1999年欧洲《消费者买卖指令》第2条中的内容。[注]参见吴越:“德国债法改革对中国未来民法典的启示”,载朱岩编译:《德国新债法条文及官方解释》,法律出版社2003版,第4~5页。王茂祺在研究给付障碍时也注意到瑕疵与不适约的差异,提出“引入‘一致’(conformity)的概念,用‘一致’的概念取代原来的‘物之瑕疵’的概念”[注]王茂祺:《给付障碍体系比较研究》,法律出版社2007年版,第237页。。杜景林和卢谌也提出我国《合同法》是以“合约性”作为“法律技术的连接点”,该概念更具有现代性。[注]参见杜景林、卢谌:《现代买卖法瑕疵担保责任制度:定位、体系与范式规制》,法律出版社2012年版,第17~18页。

日本在近年来积极推进债权法领域改革的过程中,学者没有将CISG上的lack of conformity和conformity简单称之为瑕疵或者无瑕疵,而是演绎出新的术语对其加以描述:“契約不適合”和“契約適合性”。[注]参见民法(債権法)改正検討委員会:《詳解·債権法改正の基本方針Ⅱ 契約および債権一般(1)》,商事法務2009年版,第23~24页。应当说,注重本国法既存法律术语与域外法新术语差异的做法是可取的。对我国来说,继受物的适约性和物的不适约作为学理上的概念,将其改造为独立承担主观瑕疵功能的范畴,不是不可以接受的。[注]笔者也曾尝试用不适约的概念作为分析出卖人违约救济中的基本范畴,参见武腾:“通往‘合理期间’之路 ——基于‘慷慨的一个月’大致基准和有关‘不利益’的政策根据”,《现代法学》2014年第1期,第154页。

(一)比较法上的物的不适约

Conformity是CISG特意采用作为有关物的质量、数量问题的界定工具,旨在避免各国法律分析工具差异化所可能对国际贸易造成的障碍。[注]See John O.Honnold,Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,The Hague: Kluwer Law International,1999,pp.252~253.CISG第35条规定了物的适合性(conformity of goods)义务。这是指出卖人引渡适合契约的物的义务,也可称为物的适合性义务。违反该适合性义务,买受人可以依据CISG第45条获得包括继续履行、合同解除、价金减额和损害赔偿在内的救济。买受人的检查通知义务和出卖人的追完权(违约补救权)则是买受人获得救济的前提。[注]参见〔日〕曾野裕夫:“ウィーン売買条約(CISG)における瑕疵担保責任の不存在とその理由”,载野泽正充编:《瑕疵担保責任と債務不履行》,日本评论社2009年版,第118~119页。有关适合性的标准,根据CISG第35条第1款以合同上的要求(contractual requirements)优先;[注]参见前注〔17〕,Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer eds.书,第413页。在合同不包含或者不充分包含货物品质的要求时则采用辅助性(subsidiary)方法来确定。这些辅助性确定标准被规定在第35条第2款,具体包括:(1)适合于同类物通常应用的目的;(2)适于缔约时以明示或者默示方式使出卖人得知的特殊目的,除非环境显示买受人未依赖出卖人的技能和判断,或者买受人的这种依赖是不合理的;(3)具有出卖人展示的样品或者模型的质量;(4)以通常的方式或者足以保存和保护货物的方式盛装或者包装。[注]同上注,第416~426页。物的不适约的概念被认为是术语简明化(simplification)的典范。[注]See Tra T.Pham & Patrick Wautelet,The Duties of Parties and the Sanctions for Non-Performance under the CISG,I.B.L.J.2001,3/4.,333.伴随着CISG的巨大成功,这一规则也逐渐影响到世界许多国家和地区的立法。[注]有关CISG对世界上其他立法活动的影响,可参见Jurgen Basedow,Towardes a Universal Doctrine of Breach of Contract: the Impact of the CISG,25 Int’l Rev.L.& Econ.498 (2005)。

与传统大陆法上的瑕疵相比,物的不适约的特点是:第一,从主观角度出发而打造,其本身就体现了合同约定标准的优先性,在合同没有约定或者约定不充分时才根据客观性标准进行确定。第二,内涵广泛,与传统大陆法不同,其可以分为质量的不适约、数量的不适约和包装不适约。第三,引起广泛的救济手段,而与传统大陆法为物的瑕疵提供特别救济不同。[注]See Reinhard Zimmermann,The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives,New York: Oxford University Press,2005,pp.82~89.显然,这其实接近德国债法修订后的主观瑕疵概念。

美国法与CISG在质量问题的分析工具和确认规则上有明显相似性。美国《统一商法典》(下称UCC)买卖编第2-106条规定:包含任何履行部分的物或者行为在与合同上的义务相一致(in accordance with)时,便是适于合同的(conform to the contract)。[注]See Uniform Commercial Code:Official Text and Comments,Eagan,Minn.: Thomson/West,2010,p.2127.UCC第2-508条的官方评论比较了履行期间内的补救(cure)和履行期间经过后的补救。其中写道,适约之物(conforming goods)应与合同要求的质量、数量、种类以及其他类似合同义务相适合。不过出卖人进行有效补救时,适约之物的给付不必与合同要求的履行期间相一致。[注]同上注,第134~135页。这意味着,在质量、数量和其他类似义务方面与合同一致,而仅在履行期间上迟延的情况下,虽然称不上是适约行为(conforming conduct),但是仍然可以构成适约之物。那么,不适约的物也应仅指物的质量、数量等属性方面的相适性欠缺,而与履行迟延无关。

欧洲私法在过去几十年处在统一化加深的进程之中。自20世纪80年代特别是90年代以来,欧盟指令的大量颁布对于欧洲私法尤其合同法的统一发挥着重要作用。[注]See Peter-Christian Müller-Graff,EC Directives as a Means of Private Law Unification,in Arthur S.Hartkamp et al.(eds.),Towards a European Civil Code,The Netherlands: Kluwer Law International BV,2011,pp.153~155.1999年的《消费者买卖指令》(Consumer Sales Derective)直接规定了适约性(conformity with the contract)规则。[注]Directive on the Sale of Consumers Goods and Associated Guarantees 1999/44/EC 25.5.1999,OJ L 171/14.该指令以CISG为主要模版,尤其借鉴了物的适约性的基本概念以及确认规则。[注]See Michael Joachim Bonell,The CISG,European Law and the Development of a World Contract Law,56 Am.J.Comp.L.6-8(2008).指令第二章第一条规定出卖人必须给付消费者适于买卖合同的物。第二条规定消费品在满足说明、特定目的或者同类物通常可期待品质时,可被推定为(be presumed)适于合同。由于这项指令要求在2002年1月1日之前被成员国转化为国内法,[注]Directive 1999/44/EC,OJ L171/16.因此对成员国国内立法产生了重大影响。德国借此机会对债法实行大改革,在2002年1月1日实施了《债法现代化法》;虽然有一定程度的拖延,英国和法国也分别在2002年和2005年将上述指令纳入英国《消费品买卖与供应条例》(Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations)[注]2002/3045.s.52(1)of the SoGA.和法国《消费法典》(Code de la consommation)。[注]See Lucinda Miller,The Common Frame of Reference and the Feasibility of a Common Contract Law in Europe,J.B.L.2007,Jun,397.可以说,在上述指令的推动下,统一的适约性范畴及其判断标准就不同程度地被欧洲各国法所吸收。

(二)物的不适约对我国法的影响

伴随合同法的国际化,尤其是CISG在近二三十年的巨大影响,有关标的物质量、数量等方面的概念和规则正日趋协调、统一,物的不适约成为合同法和比较私法中的重要概念。我国1999年《合同法》中的规则就已经受到了这一范畴及相关规则的影响。

其一,从立法过程来看,《合同法》第153条等有关质量符合约定的规则受到了CISG等规则的影响。根据全国人大法工委编写的《中华人民共和国合同法释义》(下称《合同法释义》),《合同法》第153条与CISG第35条很类似,即“出卖人交付的货物必须与合同所规定的数量、质量和规格相符,并须按照合同所规定的方式装箱或者包装”。而《合同法释义》还指出,有关质量说明的规定,UCC第2-313条也很有参考作用。[注]参见胡康生主编:《中华人民共和国合同法释义》,法律出版社2009年版,第233~234页。立法机关工作部门的释义在《合同法》生效之后很快出台,基本能反映上述条文的制定受到CISG中物的相适性以及UCC相关规则的影响。

其二,我国《合同法》与CISG在相关规则的术语表达上十分接近。Conformity在翻译层面既可以被译为“相适合”,也可以被译为“相符”。我国有学者在对CISG的评释中,便将CISG出卖人义务部分的第二节物的相适性(conformity of goods)译为“货物相符”,将第35条中的不适约(not conform with the contract)译为“与合同不符”,这便使得CISG与我国《合同法》第153至158条“不符合”约定的表达更为接近。[注]参见李巍:《联合国国际货物销售合同公约评释》,法律出版社2009年版,第160~162页。

其三,我国《合同法》与CISG在物的适约性确定标准上存在广泛共同点:两者(1)都首先要求与合同约定相符合,并且要求出卖人提供与特别说明相符合的物,(2)都要求在缺少明确约定时,物应满足通常目的或者同类物可期待的目的,(3)都要求货物与样品相同,并且(4)都要求在缺少明确约定时以足以保护物的方式包装或者盛装。[注]See John S.Mo,The Code of Contract Law of the People’s Republic of China and the Vienna Sales Convention,15 Am.U.Int’l L.Rev.pp.235~236(1999).这一套质量确认规则虽然在内部衔接上仍有值得梳理之处,[注]主要是《合同法》第61条、第62条的合同补充规则与第125条合同解释规则的内部衔接问题。但整体上体现了当事人意思自治优先,以客观性标准为辅助的思想,应该说与CISG中物的不适约的确认思路一致。

(三)区分物的瑕疵与物的不适约的尝试

由上文可见,我国实在法上的瑕疵主要指缔约过程中应当告知或者说明的瑕疵;所谓质量不符合约定,其实与CISG上的物的不适约概念联系更直接、更紧密。在民法典合同编中,可以考虑将物的瑕疵与物的不适约加以分立,使两者大致承担客观瑕疵与主观瑕疵的功能,这样既可继承实在法中的大部分规定,也兼顾了学说发展过程中对主观瑕疵内涵的继受。至于两者的区别,应包括以下方面:

第一,成立时间方面。瑕疵成立于缔约过程中。比如,《合同法》第169条有关样品买卖的规定中隐蔽瑕疵是存在于已被特定的样品之上,瑕疵成立于样品检查的过程中,此时距合同成立尚有很大距离。又如,《拍卖法》中拍卖品的瑕疵存在于竞拍开始之前,是委托人及拍卖人应当说明的内容,也只能认为成立于缔约过程中。与此不同,物的不适约应根据《合同法》第153条,认定其成立于(作为履行行为的)标的物交付之时。

第二,判断标准方面。应当说明的瑕疵在双方缔约过程中便已产生,由于合同尚未生效,难以依照合同约定来确定瑕疵是否存在,而主要应按照同类物通常应具有的性能或者作为缔约基础的买受人合理期待来确定。而物的不适约,必须建立在有效的合同基础上,其法律效果产生于给付标的物之后,故判断物的不适约成立与否的首要标准是合同的约定,只有在合同约定不明时才借助客观标准来判断。

第三,适用范围方面。应当说明的瑕疵在缔约过程中存在,因此,标的物通常现实存在且已特定化;如果是尚未生产出来的物或者种类物,不存在应当说明的瑕疵(样品瑕疵例外),故瑕疵主要存在于特定物买卖场合。相反,物的不适约主要依照合同约定进行判断,既可以适用于特定物买卖,也可以适用于种类物买卖。

第四,法律效果方面。如果我们不满足于“已经告知的瑕疵不构成瑕疵,未告知的瑕疵构成瑕疵”这样易生困惑的逻辑,那就有必要使这两项效果相对分离。在民法典中,如果明确将瑕疵从客观角度出发界定,那么其主要效果为瑕疵告知义务;违反该义务,主要承担缔约过失责任。对质量、数量等方面与合同相适合的义务加以描述时,可采用适约物给付义务这一表达与分析工具;违反上述义务,构成物的不适约,承担违约责任。

消费者权益保护法也应贯彻物的瑕疵与物的不适约的概念分立与功能分离。《消保法》第23条第1款中的瑕疵应界定为不符合通常使用用途或者表面上应当具有的特征,系客观意义上的瑕疵,其主要效果为瑕疵告知义务。经营者不告知,消费者知悉的,经营者不承担违约责任,但瑕疵的存在违反法律强制性规定的除外。对于第23条第3款的瑕疵,应将其改为质量不符合合同要求。第24条中的“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求”表述妥当,应予保留。消费品不适约的法律效果是,消费者可以依照法律规定或当事人约定要求退货,或者寻求更换、修理等违约救济。

三、退货的定性难题及其根源

退货在消费者合同中十分普遍,且表面上看不难理解:当消费者购买的货物不符合合同约定或者法律规定,甚至远程销售货物并非所需时,消费者主张退货,经营者负责退款。然而,这样一项看似容易理解的制度却在学界引起不少的讨论,焦点集中在退货的性质以及实现方式上。

其实,退货制度的定性难题在合同法层面也存在。除了合同解除说,还存在拒绝受领效果说和多种状态可能说。拒绝受领效果说认为《合同法》第111条的退货是行使拒绝受领权的效果之一,而非合同解除效力的表现。[注]参见韩世远:《合同法总论》,法律出版社2011年版,第319页。然而,拒绝受领权系在有受领义务的前提下,债权人基于正当事由拒绝受领而不陷入迟延责任的权利,与伴随终局清算效果的退货不应混淆。[注]有关拒绝受领权的行使条件、效果以及拒绝接受制度的定位,参见武腾:“拒绝受领瑕疵物的法定条件——兼论《合同法》第148条中拒绝接受制度的出路”,《法学》2015年第8期,第46~51页。多种状态可能说更为复杂,其主要观点是:“退货处于几种可能的状态,需要具体问题具体分析,大多须视其发展演变才能最后确定其性质和归属,可有合同解除、代物清偿、合同更改等形式。”在这里存在两个判断步骤。第一,“从退货通知的意思看,如果债权人明确地表示退货是终局的,不拟继续合同关系,符合解除通知的规格时,宜视为合同解除。……如果从退货通知中看不出有终局地、不拟继续合同关系的意思,则不宜作为合同解除,”进入下一步分析。第二,如果退货处于中间的、过渡状态,则一定要观察其发展和演变的结果。在更换了质量合格的同一种货物时定位为更换;在以其他标的物代替,并已实际交付了标的物时,定位为代物清偿;约定以其他标的物替代,但尚未交付时,定位为合同更改中的以物抵债;如果是改变了其他合同要素,也定位为合同更改;如果是结束双方的合同关系,就按解除来界定。至于是否需要另有解除通知,值得继续研究,“采取肯定说的理由似较充分些”[注]崔建远:《退货、减少价款的定性与定位》,《法律科学》2012年第4期,第95页。。根据该说,退货在发展过程中首先兵分两路:一是合同解除,二是中间、过渡状态。而后者又可以发展为更换、代物清偿、合同更改或者合同解除,演化和发展的情形十分复杂。

如果上述界定被适用于《消保法》及其实施条例中,那么意味着消费者寻求退货时,经营者不必采取及时退款的行动,因为消费者的意思可能并不清晰,退货也有可能发展为更换、代物清偿等情形。这无疑对于《消保法》的实施影响较大。下面,笔者通过对退货的历史沿革和司法实践中退货的制度功能进行考察,探讨合同法及消费者权益保护法上的退货应如何定性。

(一)合同法上的退货制度

合同法上的退货制度至少可追溯到原《经济合同法》中。1981年的《经济合同法》中只有一个条文与退货有关。其第38条(违反购销合同的责任)第2款(需方的责任)第1项规定,需方中途退货应偿付违约金、赔偿金。在1993年《经济合同法》修改时该条内容没有变化,调整为第33条。对于何为需方“中途退货”该法并未予以明确。根据1984年国务院《工矿产品购销合同条例》第10条,当事人双方“应当严格按照合同规定的产品数量和计量方法履行。需方不得少要或不要,否则应承担中途退货的责任”。第36条第1款细化了需方中途退货的责任,规定道:“中途退货,应向供方偿付违约金。通用产品的违约金为退货部分货款总值的1%~5%,专用产品的违约金为退货部分货款总值的10%~30%,具体比例可由供需双方在签订合同时商定。”可以发现,中途退货是这样一种行为,经济合同中的需方(买卖合同中的买受人)在履行之前表示不再需求货物,或者在履行之时全部或者部分拒绝接收货物,并且拒绝支付相应货款的行为。这是一种需方违约行为,需方要承担支付违约金、赔偿金的责任。围绕退货,《经济合同法》上始终没有明确界定,只能从买受人中途退货的违约责任去推导。

另一方面,《工矿产品购销合同条例》第35条(供方的违约责任)第2款规定:“供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如果需方同意利用,应当按质论价;如果需方不能利用的,应根据产品的具体情况,由供方负责包修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。供方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。”据此,“包退”和承担退货费用便成为供方(出卖人)在违约时应当承担的责任。1984年国务院《加工承揽合同条例》第11条也规定:“用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。”这便确立了退货为定作方有权主张的救济。

1999年的《合同法》基本未超越上述规范性文件有关退货的规定,其第111条规定:“质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”其中,退货显然是与修理、更换和重作相并列的一种救济手段。

(二)退货制度在消费者权益保护法上的扩张

与合同法相比,真正导致退货的作用和影响迅速扩大的还是《消保法》和一系列“三包”规定(即关于修理、更换、退货的规定)的出台。[注]本文所引用的“三包”规定均来自北大法宝数据库。1993年《消保法》第44条(今第52条)、第45条(合并入今第24条)、第48条(今第54条)等规定构成了消费者买卖中的退货制度。概括地说,出现以下三种情形的,按照消费者的要求,经营者应承担退货责任:第一,经营者提供商品或者服务,造成消费者财产损害的;第二,对国家规定或者经营者与消费者约定包修、包换、包退的商品;第三,依法经有关行政部门认定为不合格的商品。而对于大件商品,经营者还应当承担运输的合理费用。自20世纪80年代以来,国务院部委牵头制定了大量具有规章效力的“三包”规定。其中主要以家用电器等消费品为主,如原国家经济委员会等八部委局发布的国标发(1986)177号《部分国产家用电器三包规定》。1995年,原国家经贸委等四部委修正了该规定,发布了国经贸[1995]458号《部分商品修理、更换、退货责任规定》。根据该规定第5条,销售者不能保证实施三包规定的,不得销售目录所列产品。该规定尽管只具有部门规章的效力,但鉴于由国家质检部门、工商部门等共同发布并负责实施,在实践中具有很强的拘束力和重要的社会效果。类似的“三包”规定还包括:2001年9月发布的《移动电话机商品修理、更换、退货责任规定》和《固定电话机商品修理、更换、退货责任规定》,2002年7月发布的《微型计算机商品修理、更换、退货责任规定》和《家用视听商品修理、更换、退货责任规定》,2013年10月实施的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》。三包制度作为我国有特色的行政执法部门主导的消费者保护性规定,一直得到继承,适用范围不断扩张。

从这些规定中可以发现,退货始终是与修理、更换相并列的救济。当受损害方“主张退货”时,难以理解为受损害方主张的是可以发展为修理或者更换的“货物暂时返还”。比如,在《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第24条第2款规定:“在家用汽车产品三包有效期内,符合退货条件的,销售者应当自消费者要求退货之日起15个工作日内向消费者出具退车证明,并负责为消费者按发票价格一次性退清货款。”这表明:当买受人有效地主张退货时,出卖人必须一次性退清货款,并没有将退货认定为“货物暂时返还”的余地。

2013年《消保法》修改后进一步丰富了退货制度。根据第24条第1款,在商品或服务不适约的场合,首先根据国家规定、当事人约定退货;在没有国家规定和当事人约定的情况下,消费者可以自收到商品之日起7日内退货。7日后符合法定解除合同条件的,消费者可以及时退货。从该款中可以解释出:其一,退货与合同解除实际为一脉相连的制度;其二,该款创设了一项消费者特别解除权,即在物或者服务不适约场合,不要求达到《合同法》第94条第4项、第148条的规格,即可在7日内解除。该解除权更有利于消费者。

更受关注的是第25条[注]该条规定:“经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有权自收到商品之日起七日内退货,且无需说明理由,但下列商品除外:(一)消费者定作的;(二)鲜活易腐的;(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品;(四)交付的报纸、期刊。”“除前款所列商品外,其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品,不适用无理由退货。”中的所谓“无理由退货权”。从体系角度解释,该条所规定的应属于远程销售场合消费者的7日内任意解除权。《征求意见稿》第12条规定,经营者不得擅自扩大不适用无理由退货商品的范围,且应当对不适用无理由退货的商品进行明确标注,并供消费者进行确认;这值得肯定。需要指出的是,对于无理由退货制度,也不宜仅理解为合同解除。《征求意见稿》第14条第3项规定,对于适用无理由退货的商品,自收到消费者退货要求之日起超过十五日未办理退货手续或自收到退回商品之日起超过十五日,无正当理由未返还消费者支付的商品价款的,视为对消费者合法要求的故意拖延或者无理拒绝。可见,所谓“无理由退货权”应包含“请求返还价款”的意思。无理由退货与其他退货一样,严格而言并非“一项”权利,而是包含了解除权和请求返还价款这两项权利主张。

(三)退货在司法实践中的定位

在北大法宝上以退货为关键词进行搜索,命中很多涉及《合同法》和《消保法》中退货规定的案件。通过分析案例,可以发现:

第一,退货制度的功能主要在于清算全部或者部分合同关系,一方返还货物必然伴随另一方返还价款,或者对方价款支付义务的相应消灭。

比如,在(2009)驻民一终字第157号判决[注]本文所引用的案例均来自北大法宝数据库。下不赘述。中,原审法院围绕铜包铝线漆包机的买卖合同纠纷认为,甲公司提供的产品质量不符合约定,根据《合同法》第111条,甲公司应承担退货、返还价款的违约责任。二审法院支持了一审的判决,并指出甲公司在将漆包机安装之后曾多次派员进行修理,没有正常运行,甲公司……更不可能证明涉案漆包机经测试达到国家标准。在该案中,退货责任也与返还价款相联系,而机器设备质量不合格、修理后无法正常运行意味着合同履行遭受重大挫折,法院据此认可了退货的必要性。

又如,在(2010)穗中法民二终字第1799号判决中,原审法院认为甲公司交付的570支吉他不符合质量要求;根据《合同法》第111条,由于乙公司购买吉他的目的是用于出口,后因甲公司交付吉他不符合质量要求已被退货,现乙公司选择要求退货和拒付货款,应予支持,且对应的该部分货款不必支付。二审法院支持一审判决。在这起案件中,两审法院都是将退货作为部分合同关系清算来处理的,也都相应地处理了货款的问题。

第二,违约场合的退货主要以合同目的不能实现或者修理、更换不足以救济受损害方为条件。也就是说,违约场合的退货条件在大多数案例中是按照合同解除的标准来确定的。

比如,在(2009)皖民二终字第0070号判决中,安徽省高院认为混凝土泵车存在质量瑕疵,无法实现陶某某购买泵车用于生产经营的合同目的,……依照《合同法》第111条,陶某某选择退货,并无不当。法院判决机械公司自行取回机械,同时还判决该机械公司退还货款及利息。在该案中,法院认为退货的条件为导致合同目的无法实现,同时也处理了退还价款的问题。买受人通过主张退货实现了合同解除和解除后的互相返还。

又如,在(2006)沪二中民四(商)终字第363号判决中,二审法院认为:“本案所涉标的物为电动自行车电机,在目前电动自行车电机返修率普遍居高的情况下,动辄退货,并不符合电动自行车行业惯例。如甲公司收到的电机在使用过程中出现质量问题,甲公司可要求乙公司进行修理、更换。甲公司在原审中并未提供依据证明其要求乙公司修理、更换而遭乙公司拒绝的事实,故甲公司直接请求退货。本院难以支持。”在该案中,二审法院结合该行业的现状,认为不经过修理、更换而直接请求退货并不合理。由此推断,退货只有在修理、更换难以有效补救违约或者遭到拒绝时才可主张。

还如,在广东省佛山市中院(2005)佛中法民二再字第25号判决中,涉及四台注塑机的买卖合同纠纷,甲电器厂提出注塑机存在质量问题,诉请退货。二审法院认为注塑机型号不符,且部分注塑机存在电脑、油泵和齿轮等方面的质量问题,因此乙机械厂构成违约,根据《合同法》第111条,甲电器厂“可以选择退货,即解除合同的违约责任”,又根据其他有关解除合同的规定,判决乙机械厂取回四台注塑机,返还货款。再审过程中法院认为机器的正常使用并不代表其必然符合买受人签订合同时希望达到的合同目的……根据《合同法》第111条,甲电器厂选择要求退货并无不当。同时指出“因为甲电器厂一直使用四台注塑机至今,根据公平原则,甲电器厂应支付相应的基础使用费予乙机械厂”。在这起案件中二审法院对于退货也是按照解除合同来处理,其判决用益返还,显系合同解除的效果之一。

综上可见,在司法实践中,退货的主张不仅意味着合同的全部或者部分解除,往往还伴随着货物的退回和相应货款的返还。

四、退货的解释论路径与立法论建议

(一)对多种状态可能说的回应

在我国,很多学者将退货基本看作合同解除。[注]参见王利明:《合同法研究》(第三卷),中国人民大学出版社2012年版,第112页;郭明瑞、房绍坤主编:《合同法学》,复旦大学出版社2009年版,第261页;苏号朋:《合同法教程》,中国人民法学出版社2011年版,第297页。这大体值得赞同,只是还应强调合同解除之后的价款返还也包含在退货的制度功能之中。

那么,如何理解我国有关退货定性中兴起的多种状态可能说呢?实际上,该说应该试图解释这样一种例子或者现象:买受人发现了标的物质量问题,将该标的物退还出卖人,说明了质量问题但并没有明确主张修理或者更换,也没有主张合同解除。也就是说,买受人实质上只被认定做了两件事:(1)事实上退还货物,(2)说明存在质量问题。在这种情况下,难以判断买受人的真实意思甚至真正意图。这种情况应当是现实存在的,如果将这种事实上的退还称之为“退货”,那也确实是有可能发展为多种状态的“中间状态”。

不过,要解释这样一种现象,还有其他路径值得考虑。如果将退货按照作为合同全部或者部分关系的清算来理解,那么这种“中间状态的货物返还”可以仅仅理解为具体主张不明确的权利行使中间状态,而通过继续履行制度和出卖人违约补救制度来加以解决。详言之,虽然《合同法》第111条规定由作为受害方的买受人“合理选择”救济手段,但并不意味着其“必须”选择救济手段,实际上具体补救方式完全可以通过当事人合意或者法律规定转移到出卖人一方。再进一步,当买受人仅仅将有质量问题的标的物返还给出卖人时,可以理解为一种“未明确主张救济”的状态,此时出卖人有诚信沟通的义务;如果经过诚信沟通买受人仍未明确主张,显然出卖人没有必要消极被动等待。此时,无论是根据诚实信用和“合理”选择的原则,还是在保护出卖人合理补救利益的思路下,出卖人都可以根据质量问题的具体情况和交易具体情境合理选择补救方式,只要这种补救方式不产生不合理的不便、不合理的迟延,便可以对买受人发生拘束力。[注]有关出卖人违约补救权的定位及构成,参见武腾:“出卖人的违约补救权”,载梁慧星主编:《民商法论丛》(第55卷),法律出版社2014年版,第1页。这一路径在体系层面既尊重继续履行制度的主导性,也平衡了买卖双方的利益,从维护体系协调和维护立法目的的角度来看是更值得考虑的一种思路。

相反,多种状态可能说所提出的“中间状态”定性不仅没有必要,而且存在明显弊端:

第一,方法不当,定性错位。多种状态可能说采取“两步法”的观察方法,则退货与“特定的合意”是分离的。关键问题是:一旦失去了与特定合意的关联性,也就与更换、代物清偿、合同变更等任何一项性质失去了必然联系,因为真正可以起定性作用的是合意性质,而不是货物的返还这一事实状态;即使没有交付货物和返还货物,作为“独立之一种有偿契约”的代物清偿[注]参见郑玉波:《民法债编总论》,陈荣隆修订,中国政法大学出版社2004年版,第484~485页。黄立先生也指出:“代物清偿契约乃变更债之内容的契约,此一契约事后变更了原债之关系中的给付标的。”参见黄立:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2002年版,第669页。或者“变更合同要素、消灭旧债成立新债”的合同更改[注]有学者认为更改制度在罗马法上为债权消灭原因之一,具有重大意义,“但在近代法上则已失其价值”。参见前注〔51〕,郑玉波书,第526页。合同更改制度在现代交易中意义大为缩减,为当今日本学界共识。参见〔日〕内田贵:《民法Ⅲ 债权总论·担保物权》,东京大学出版会2005年版,第107页;〔日〕渡边达德、野泽正充:《债权总论》,弘文堂2007年版,第317页。,也可以自我良好定性。换言之,多种状态可能说消除了退货和具有决定性意义的特定合意之间的绑定,那么退货便只能按照“中间、过渡状态”来定性,无论是更换、代物清偿抑或合同更改都已不能认定为退货的性质。

第二,增加法律适用的不确定性,与退货制度旨在保护消费者权益的立法目的相脱节。从前述规范文本梳理和案例考察来看,退货作为全部或者部分合同关系的清算制度,契合文义解释、体系解释等法律解释方法,也得到司法实践的支持。在此基础上构建解释论更容易保持法律适用的可预期性。退货制度的特点是其作为钱货两清的制度,对于普通消费者的权益保护而言比较简明。而多种状态可能说却导致其异常复杂:如果消费者对于一个质量问题严重的商品要求“退货”,经营者在回答“可以退货”后,还可以以消费者意思表示不明为由主张退货可以发展为更换或其他情形。这对于消费者保护来说明显不利,与退货制度旨在保护消费者权益的初衷难以相容。

(二)退货制度的未来出路

在退货制度中,买受人要求退货的真实意思往往是解除合同“并且”请求出卖人返还价款,这种直接的钱货两清是一种将合同解除的意思和要求返还价款的意思“打包”处理的方式。这种“打包”处理反映出退货本身是一个实用性强的制度。相应的不足是,其构造的不严密性导致很多问题需要澄清。

其一,对于何种货物适于退回没有澄清。除了《消保法》第25条有关无理由退货的规则,何种货物适于退还并不明朗。退货的题中应有之义是原物返还,只有原物尚有退回的可能,才适宜采取这种主张。如果标的物由于消费、生产使用或者其他原因导致部分或者全部灭失,或者性状严重改变,或者在具体环境下合理退还原物的渠道不存在,那么退货这种主张便难以采用。即使买受人有权解除合同,也已经不再属于退货制度。

其二,退货的费用承担需要区分具体情形进行处理。大部分退货的根据建立在出卖人违约基础上,因此退货产生的费用系出卖人违约造成的损失,应当由作为违约方的出卖人承担。唯在无理由退货场合,退货制度并非建立在出卖人违约的基础上,而是基于“冷却期”原理对消费者给予特别保护,故退货的费用应由消费者承担。

其三,退货过程中合同解除的时点不明朗。究竟是退货通知到达违约方时,合同立即解除,还是货物实际退还之时合同才解除,难以定论。在解释上,只能认为在一般人可以理解的解除合同通知到达出卖人时,发生合同解除的效果。

合同法以及消费者权益保护法上围绕退货的定性和实现方式的争议,源于退货制度的实用性较强,而法律逻辑的严密性遭到忽视。伴随民法理论的深化,特别是法定解除权的类型及行使条件、合同解除的效果等问题得到深入的研究,退货的粗疏构造越来越难以栖身其中。在民法典合同编中,有必要对合同解除权的行使条件以及效果予以细化和完善。不论是合同法还是消费者权益保护法中的退货,都应融入民法典的解除和合同清算制度。如此一来,退货定性之争或可退出历史舞台。