论民法的裁判法、权利法品格与我国民法典编纂的语言表达取向

翟新辉

一、引言:法典化还是非法典化?

《法国民法典》及《德国民法典》的诞生,放在文艺复兴、启蒙运动及理性主义的兴起并于19世纪达到巅峰的欧洲思想史背景下看,并不偶然——当时的欧洲哲学家醉心于构筑宏大的哲学体系。《法国民法典》和《德国民法典》这样的鸿篇巨制,是欧洲近代理性主义巅峰时期的作品。而以经验主义传统为基础的英国,走出了与大陆法典法系不同的判例法路径。

而20世纪的欧洲从各种路径对近代理性主义进行解构和反思,对人类理性的有限性有了更深入的认识,又由于英美在二战中的现实影响,现代欧洲以至世界范围出现“去法典化”或法典的分解现象或呼声[注]参见张礼洪:“民法典分解现象和中国民事立法模式思考”,载中国法学会、比较法学研究会:《“转型时期的民法典编纂学术研讨会”论文集》,2016年4月;张礼洪:“民法典的分解现象和中国民法典的制定”,《法学》2006年第5期。,法典法系国家对判例作用的日益重视,也不难理解。

舍弃民法典,“另外一种选择是更彻底的解构,直接就个别规范领域去整合,把公私法规范,包括组织、程序和实体的规范都包在一部法律里,分别建构体系,等于舍民法典而用一个一个部门化的单行法去替代,成熟一个制定一个。这种重构方式对已经有民法典的国家也许变动成本太大,但对从计划经济转型到市场经济的国家,却不失为民法典以外的另一种理性选择”[注]苏永钦:“让民法变得更纯净”,载《寻找新民法》(增订版),北京大学出版社2014版,第531页。。也有人慨叹,中国“作为后发国家,原本我们有着‘满手的好牌’”,“未必只有编纂民法典这一条路”,现在却走上了“独木桥”,“可惜了”[注]张谷:“对当前民法典编纂的反思”,《华东政法大学学报》2016 年第1期,第8页。。

这些声音提醒我们,需要对民法典编纂在完善我国民事法制中的作用和局限有清醒的认识。

英美判例法的经验、务实、灵活、强调法律的自然生长和改良式演进,确有其优势。英美法判例法遵循先例的原则可以稳定司法,但又不拘泥于先例,普通法可以通过判例的点滴演进变革社会结构,从而避免了社会的剧烈动荡[注]参见FREDERICK.G.KEMPIN,Historical Introduction to Anglo-American Law, 法律出版社2001年版,作者的第三版序。其原文为:“The history of our law is a history of change.Without the need for violent social revolution, the common law has adapted to changes in our social and economic structure from feudalism through mercantilism to a modern capitalism society.”。“相反,大陆法由于法典化,适合‘革命’,似乎可以随时重来一套。”[注]翟新辉:“大陆法系的德国民法思维与英美法传统的思维方法之不同”,载《中国物权法的过去、现在与未来》,中国政法大学出版社2016年版,第17页。

但鉴于判例法制度的难于移植,鉴于自《大清民律草案》、民国时期《民法典》以来中国民法学研究及教育方面德、日《民法典》对中国民法传统的影响,再考虑我国大陆与我国台湾地区、澳门特别行政区的融合,以及“最能代表大陆法系体系思维的民法典,在这股解构的风潮中仍展现”出的“强韧的抗压性”[注]前注〔2〕,苏永钦文,第531页。,我国编纂一部延续德国民法基因的民法典,也未尝不可。特别是执政党在《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中决议要“编纂民法典”,现在的任务应该是如何编纂一部“好”的民法典。

不同的法律,有不同的特质和功能。依法治国是个巨大的工程,而立法之始,就要根据各法律的不同特质进行起草,让各法律真正承担其应有的功能。要编纂一部“好”的民法典,其语言表达应该坚持裁判法、权利法取向。

二、民法的自治法、裁判法与权利法品格

(一)大陆法系司法裁判推理的逻辑过程及法律规范的逻辑结构

一般认为,大陆法系司法裁判推理的逻辑过程是三段论:

大前提(法条)——如果A(事实)成立,那么B(法律后果)

小前提(事实)——A事实成立

结论(法律后果)——B后果成立

而法律规范或法条的逻辑结构是一个蕴涵关系的命题,即:如果A(事实)成立,那么有B(法律后果)。

就刑法规范来说,其逻辑结构就是:如果A(犯罪构成要件)成立,那么构成某罪、会有相应刑罚。

民法规范的逻辑结构是:如果A(法律事实)成立,那么B(法律后果,即某种民事法律关系的产生、变更或消灭,亦即某种民事权利、义务的变动/不变动)成立。

(二)民法作为私法,具有自治法品格

“民法是私法的核心部分。”[注]〔德〕拉伦茨:《德国民法通论》(上册),王晓晔等译,法律出版社2003年版,第10页。实体法区分为公法和私法,现在我国已经几乎没有什么争议了。但有“私法公法化”的提法,以表明国家对市民社会生活的干预呈增长之势,但凭这一现象否认私法与公法的区分,甚至提出“私法公法化”,确实是有些耸人听闻[注]参见翟新辉:《民法学总论》(第二版),中国政法大学出版社2015年版,第7页。。

民法作为私法,意思自治或私法自治是其核心原则,民法具有自治法的品格,日本学者美浓布达吉称之为“第二次的国家法”。

民事中“不告不理”是个常识。尽管有民法规范规定了当事人的权利和义务,但当事人自愿,不去国家那里提起诉讼,国家也不应主动去适用民法规范。“欠债应该还钱”,但债权人基于各种考虑,当然也可以不要债务人还,这符合民法“私法自治”原则。

又比如诉讼时效制度,旨在“唤醒那些权利上的睡眠者”,但依据民法,是否权利人就“应该”或者民法就“要求”权利人去及时行使权利呢?不。权利人当然可以基于各种考虑,如人情、友谊、帮困或其他原因不去行使权利,也没什么不妥。民法规范只是作为裁判规则,潜在地配置权利义务——诉讼时效完成,民法规范只是规定义务人会产生抗辩权[注]诉讼时效完成的后果,有诉权消灭、胜诉权消灭及抗辩权发生主义。依《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(法释〔2008〕11号),我国实定法采抗辩权发生主义,比较合理。当然,依据该解释第2条,“当事人违反法律规定,约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益的,人民法院不予认可”。、可以对抗权利人的请求权,至于权利人是否要及时(即在诉讼时效完成之前)行使其权利以及当事人是否放弃时效抗辩利益,由权利人“自己选择,自己责任”。

相比其他法律规范,民法更加崇尚“自由”或“自治”。[注]当然,自由的另一面是“自己责任”,同时还要受到法律的限制并不得侵害他人的权利。

(三)民法的自治法品格决定了民法的裁判法性质

法律规范分为行为规范和裁判规范。

行为规范的意旨在于要求受规范者取向于它们而为行为;裁判规范则要求裁判法律上争端之人或机关,以它们为裁判之标准进行裁判。行为规范在规范逻辑上当同时为裁判规范,但裁判规范并不必然是行为规范,裁判规范所规范之对象是裁判之人或机关,所以其规定之中有一些便只专对裁判者而发,不像行为规范“首先系对行为者而发,然后写贯彻其规范系争行为之意旨,才又进一步要求裁判者依据系争行为规范,从而使这些行为规范兼具裁判规范之性质”[注]黄茂荣:《法学方法与现代民法》,中国政法大学出版社2001版,第110页及以下。。

刑法规范首先是行为规范,兼具裁判法性质。从刑法规范的逻辑结构可以看出,刑法首先是行为法或行为规范,如果你的行为(或不行为)满足某罪的构成要件,就构成犯罪,会有刑罚的严重后果,因此刑法规范的意旨在于要求受规范者按照立法者的意旨取向不行为(或者行为);其次,在具体判断某人的行为或不行为是否构成犯罪、是否应当适用刑罚时,刑法规范也具有裁判法的性质。

但民法规范就是裁判规范,而不是行为规范。如上所述,民法的自治法品格,强调的是“自己选择、自己责任”,民法规范并不体现立法者要求、鼓励或教导当事人“应当”如何行为,而只是作为裁判规则,规定某行为(或不行为)的法律后果(某种权利的变动或不变动),而最终如何行为,则由当事人根据自己的利益自己判断。

我们可以从民法的强制性规范和任意性规范角度分析民法的裁判法性质。

民法规范中有任意规范和强制规范。所谓任意规范,又叫补充规范,“补充规范的效力不及当事人另行约定的效力强”,即“可以通过约定排除或变更的规范”。与之对应的是强制规范,即这些“规定适用于任何一种情形;即使当事人做出了不同的约定,这些规定仍然适用,亦即它们的适用是不以当事人的意志为转移的”,它们“不可通过约定予以排除或变更”。而“强制规范包括:(1)规定私法自治以及私法自治行使的要件的规范,即如行为能力、意思表示生效的要件以及合法的行为类型(限于对行为类型有强制规定的情况);(2)保障交易稳定、保护第三人之信赖的规范;(3)为避免产生严重的不公平后果或为满足社会要求而对私法自治予以限制的规范” 。而民法中的“‘强制’一词并非指必须遵守这些行为规则,否则即可采取强制措施或会产生不利的法律后果”,“‘强制性’规范也包括那些仅仅确定某些法律行为的生效要件的规范;至于从事还是不从事这些法律行为,则仍由当事人自主决定。强制性规范之‘强制’,是指它们总是适用,而无论当事人的意志如何”[注]前注〔7〕,拉伦茨书,第42页及该页脚注。。

民法规范特别是债法中的规范,大多是任意性规范,各种有名合同中的规范,绝大多数是补充性的任意规范。

民法中会有强制规范,但这些强制规范仅仅是“强制适用”,即使当事人违反,也不会有严厉的“制裁”(多数是不按当事人的期待生效),从而与刑法规范明显不同。

比如《物权法》第6条规定:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。”这是一个强制规范,是物权法公示公信原则的体现,但当事人未登记、未交付又如何呢?并不会杀头或坐牢,只是通常情况下物权不(会按照当事人的期待或约定)发生变动而已。这就是一个民法规范作为裁判规范的典型例子。而刑法规范的违反,通常会有刑罚的严厉制裁,体现了立法者要求受规范者按照其意旨进行行为或不行为的取向。

自治规范和管制规范,一为裁判法、技术法,一为行为法、政策法,有本质的不同。民法作为自治规范和裁判法的主要规范对象是法官,因此求其精准,技术性可以很高,人民只要依其个人利益判断决定其行为即可。反之,管制法既是基于一定政策目的而设,主要规范对象就是人民,为影响其行为,自应宣导周知;且法律的解释偏重合目的性,技术的精确反而不是最重要[注]参见苏永钦:《私法自治中的国家强制》,中国法制出版社2005年版,第14页。。

为法官准确适用法律,民法作为裁判法,“应当力求概念精准,拒绝语言啰嗦、模糊”,不应为求民众理解及“通俗化”的要求而因此牺牲“专业化”。[注]参见翟新辉:“不见‘物’的物权法——物权法的裁判法性质及其专业化与纯粹化”,《学术交流》2012年第12期。

(四)民法的权利法品格与请求权基础的思维方法

民事不告不理。人们只是有了民事纠纷才会到法院、用到民法。[注]当然,律师也会提供非讼法律服务,而非讼法律服务的实质,就是依据民法的裁判法性质,预先为当事人提供各种情况的权利配置选择,并在客户选择后,由律师利用其经验及技能防范法律风险、保障客户权利。笔者曾在授课班级做过一个调查,100个家庭里面有谁的父母把婚姻法从头至尾读过至少一遍,结果是只有7个家庭的父母读过,其中还有法官、律师等法律专业人士。

而法院受理的民事纠纷,主要是两类诉讼,即给付之诉和确认之诉,而其中又以给付之诉占绝大多数。而发动诉讼的人,就是自认为权利受到侵害或受到威胁的人,其起诉或者要求确认权利,或者要求对方为一定给付(要求对方为一定行为或不行为),而原告要想胜诉,必须证明其合法权利的存在——在给付之诉,原告须依据民法证明其请求权的存在。

而民法作为裁判法,必须满足民事诉讼中的裁判需求,即确定各种情况下权利的配置,以便于裁判;而当事人(通过其律师)需要依据民法规范(具体法条),证明证据事实满足法条规定的要件,从而证明其权利存在。

“权利本位”是民法的基本性格。[注]参见张俊浩:《民法学原理》,中国政法大学出版社1997版,第29页。从技术角度,基于民法是裁判法,民事诉讼由权利受到侵害或受到威胁之人发动,原告需要找到明确的民法规范(法条)即某种权利在法律上存在的依据,而法官也是依据该民法规范,通过双方在事实上的对抗,裁判原告主张的权利成立(存在)或不成立(不存在)。

因此,民法规范在语言表达方面应当采取权利法的取向,即采取“如果A事实存在,那么B成立(即“谁有什么权利”)”的表述。[注]当然,民法的法条,包括完全性法条、不完全性法条和准用及拟制性法条,完全性法条应为请求权规范,采取权利法的语言表达取向。同时参见王泽鉴:《法律思维与民法实例:请求权基础理论体系》,中国政法大学出版社2001年版,第56~60页.

民法规范的权利法表达取向,与民法的请求权基础的思维方法相契合。

我国台湾地区现行“民法”比较好地遵循了裁判法的取向,“请求权基础思考方法与台湾地区现行‘民法’的体系机构具有密切关系” ,“就技术言,系采由抽象到具体,由一般到特殊之方式,尽可能将共通的事项,加以归纳,作为通则。此种立法技术固然使民法成为一个层次分明、构造严谨的法典,但亦使法律的适用趋于复杂化及技术化,须对民法各编的内容及其体系关联,有通盘彻底之了解,始能妥适解释适用法律,处理具体案件”。而这种民法典模式“之形式架构,贯穿其间而作为其核心概念的,系权利及法律行为”。而权利指享受特定利益,法律所赋予之,为满足其利益或为维护其圆满之状态,均具有或可发生一定的请求权,得请求他人为一定的行为(作为或不作为)。[注]参见前注〔17〕,王泽鉴书,第63~64页。

而我国台湾地区现行“民法”也坚持了这种权利法的语言表达取向,与我国现行民事法律的不少相关表述不同,详见下述。

根据目前的情况,我国民法典编纂大致会采取《德国民法典》的总则模式,在未来编纂过程中,应当坚持民法典语言表达上的裁判法及权利法取向。

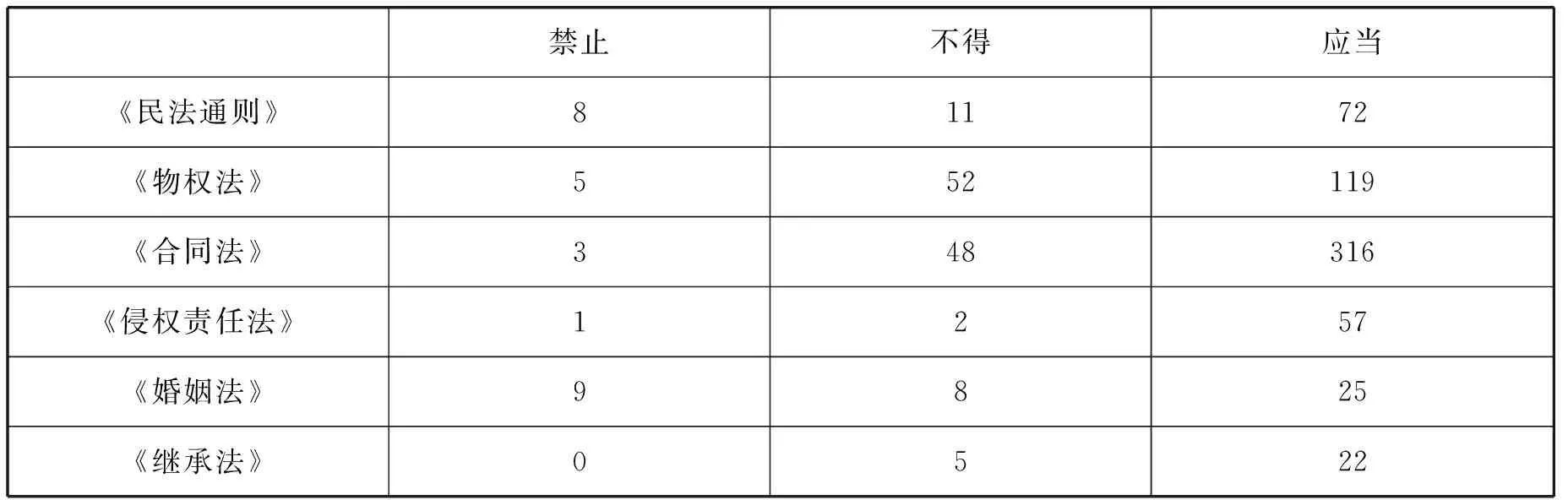

三、我国民法典编纂之语言表达应采裁判法取向

从民法作为裁判法的维度,可以对我国现行民事法律及两个《民法总则》建议稿[注]2015年6月24日,中国法学会民法典编纂项目领导小组和中国民法学研究会组织撰写的《中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿》正式提交全国人大常委会法制工作委员会,下称《民法总则》法学会稿,见http://www.civillaw.com.cn/zt/t/?id=30198,最后访问时间:2016年5月16日;2015年3月1日,中国社科院民法典立法研究课题组发布“民法总则(建议稿)”,下称《民法总则》社科院稿,见http://www.cssn.cn/fx/fx_yzyw/201603/t20160303_2895289. shtml,最后访问时间:2016年5月16日。进行分析。以“禁止”、“不得”、“应当”三个规范词为例,我国主要现行民事法律中这三个规范词的使用频次情况如下:

禁止不得应当《民法通则》81172《物权法》552119《合同法》348316《侵权责任法》1257《婚姻法》9825《继承法》0522

(一)我国现行主要民事法律中存在大量不符合民法作为裁判规范的要求的法条

经分析可以发现,我国现行民事法律多数规范确实属于裁判规则性质,有关上述三个规范词的使用,多数符合民法作为裁判规范的要求。比如《合同法》第8条:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。”又比如《合同法》第214条:“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效。”这里的“不得”属于强制性规范,不管当事人的意志如何,总是适用,但不意味着违反该规范的当事人会受到严厉制裁;而其中的“应当”,具有债务性质,如违反则会有违约责任的存在。又比如《物权法》第72条:“业主对建筑物专有部分以外的共有部分,享有权利,承担义务;不得以放弃权利不履行义务。”该条“不得”的使用有上述合同法规范同样的性质。

但同样可以发现,我国现行民事法律中也存在大量不符合裁判性质以及啰嗦、重复的法条,大致可以分为三种情况。

1.啰嗦重复的法条。

比如《民法通则》第73、74、75 条中规定,“国家财产神圣不可侵犯,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、私分、截留、破坏”,“集体所有的财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、私分、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收”,“公民的合法财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收”。

这些法条明显啰嗦、重复,就民事效果而言,“侵占、哄抢、私分、截留、破坏”、“非法查封、扣押、冻结、没收”均会产生侵权的民事效果,“非法侵害”的表述已足;而且将民事主体区分为国家、集体还是公民,在民事效果方面有何不同也值得讨论。

而《物权法》第4 条已经规定了“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯”,实在看不出《物权法》第56、63、66 条再重复《民法通则》第73、74、75 条的内容有何必要。

这些啰嗦、重复的法条,对民法作为裁判规则是没有意义的。

2.放错位置的公法规范。

《物权法》第13 及22 条,规定登记机构“不得”要求“年检”或“评估”、不得按面积收费,也有些让人哭笑不得——不让登记机构年检,那么允许其每季度检吗?看来,对公权力主体行使公权力,“法无授权不可为”或“法无授权即禁止”还真不是个常识。对登记机构的约束,可以放在不动产登记条例之中,置于作为民法规范的《物权法》中确属放错了位置。而2015年颁布的《不动产登记暂行条例》并未对此进行规定。

在我国目前的民事法律中还有不少依法追究行政责任、刑事责任的表述,比如《民法通则》第49、110 条,《物权法》第38 条,《合同法》第127 条等,也纯属多余。其他如《物权法》第57 条(关于国有财产管理的法律责任)及第137 条(关于划拨出让建设用地使用权)等规范,以及第42、43、44 条关于征收与征用的规定等均不具民法意义。

上述这些法律规范具有公法规范的性质,要么是对公权力主体的约束,要么是规定公法管理对象的公法责任(不过多为宣示,而并无具体的法律后果),置于民事法律之中,不伦不类——如果公法主体违反该等法条,民事主体可以依据民法规范去寻求何种救济?而公法管理对象违反刑法规范、行政法规范,是否依据民法去追究其刑事或行政责任?

3.貌似行为规范,实则是不具有法律意义的道德警语或不具有民法裁判意义。

典型的是《婚姻法》第4 条,“夫妻应当互相忠实,互相尊重;家庭成员间应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系”。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》第3条特别解释“当事人仅以婚姻法第四条为依据提起诉讼的,人民法院不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉”。

这些纯粹的宣示性或倡导性的规范,由于不具可诉性或可司法性(即不能作为司法裁判的依据),徒增找法成本及解释成本。

除此之外,又比如《婚姻法》第3 条“禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃”;第15条“夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由,一方不得对他方加以限制或干涉”;第21条禁止溺婴、弃婴和其他残害婴儿的行为[注]当然,禁止弃婴具有民法的裁判法意义——弃婴行为无效,并不消灭父母子女的民事法律关系。等。

(二)两个《民法总则》建议稿及《民法总则(草案)》征求意见稿

《民法总则》法学会稿和社科院稿明显比我国目前的主要民事法律在裁判法取向上有很大改进,绝大多数关于“禁止”、“不得”、“应当”等规范词的使用符合民法裁判法取向。

两稿均有法院不得拒绝裁判民事纠纷的规定(法学会稿及社科院稿第10 条),系对裁判机关而发,仿《法国民法典》第4 条,为保障民事主体诉权,应可接受。社科院稿第143 条规定了法律行为违反法律的禁止性规范者无效。相关包含“禁止”、“不得”规范词的法条,其民事效果也确实多可以解释为无效。

但两个《民法总则》建议稿的部分条款仍然值得讨论。

比如,法学会稿第74、75条关于社团法人登记机关的规范(社科院稿没有该等规范)。对登记机关或机构行为的规范或约束,应属公法规范,如上所述,放在民法中是否合适值得讨论。

另外,值得注意的是两稿关于“动物”的规定。法学会稿第104 条规定:“动物是特殊的物。动物的饲养人、管理人应当提供有利于其正常生长、繁殖、医疗、救助的条件和措施,不得遗弃动物;任何人不得虐待动物。法律对动物有特别保护的,依照其规定。”该条依据民法的裁判法品格予以衡量,值得争议。该条中的“不得遗弃动物”,可以解释为遗弃自己的动物,不产生丧失所有权(消灭所有权法律关系)的效果;而应当提供相应条件、措施和不得虐待动物的规定类似于行为规范,但如果违反,有何民事效果?虐待他人动物,当然会有侵权的民事效果,但虐待自己的动物,会有什么民事效果?

社科院稿有关动物的规定系仿德国民法1990 年增加的第90a 条[注]参见《德国民法典》,陈卫佐译注,法律出版社2006年版,第28页。该法典第90a 条的表述为:“动物不是物。动物受特别法律的保护,除另有规定外,关于物的规定准用于动物。”,其表述相对好很多,其第120 条规定:“动物不是物。动物受特别法的保护。在法律没有特别规定时,对于动物适用本法关于物的相关规定;对动物,尤其是野生动物的处分,不得违反自然资源法和动物保护法的相关规定;在行使权利时,不允许以违背人道原则的态度残酷地对待动物。”但其最后一句是否属于“权利滥用的禁止”以及有何民事效果,也值得讨论。

全国人大于2016 年7 月在中国人大网(www.npc.gov.cn)公布《中华人民共和国民法总则(草案)》,并向社会公开征求意见,后于2016年11月18日再次征求意见。该草案尽管部分条款的语言表述仍可商榷,但在权利法及裁判法取向方面较之前的《民法通则》、《物权法》等有明显进步,不过部分条款仍然不符合民法的裁判法性质。

比如,该草案第一次征求意见稿第62 条规定:“登记机关应当通过信息公示系统依法及时公示法人登记的有关信息。”该草案二次审议稿第64条虽有变化,但仍规定:“登记机关应当依法及时公示法人登记的有关信息。”

该条规定不符合民法的权利法及裁判法性质,出现在民法总则中明显不妥。该条是对法人登记机关的规范,明显属于行政管理性质,不具有民法裁判性质。试问,如果登记机关没有“依法及时公示法人登记的有关信息”,是否可依据民法总则提起民事诉讼?

法人登记机关当然“应当”依法及时公示法人登记的有关信息,但对法人登记机关的规范,写在民法典里,显然写错了地方。因为民法典是对民事主体权利义务的配置规则,当然可以有部分对裁判机关而发的指示或规范,但对行政机关的规范却不宜放在民法典中,否则不利于找法和法律适用,而编纂民法典的目的之一应当是便于“找法”和法律适用。另外,与民法裁判法性质无关的规范写入民法典,无疑会进一步增加民法典的体量。民法并不是万能的,应该考虑让不同的法律“各司其职”。

对法人登记事宜的规范,可考虑参考德国的《非讼事件法》、日本的《非讼事件程序法》或我国台湾地区的《非讼事件法》[注]我国台湾地区《非讼事件法》第三章规定了登记事件,分为两节,第一节为法人登记,第二节为夫妻财产制契约登记。等模式,另立法律规范;或者像我国目前的做法,规定在国务院制定的相应的法人登记条例的行政法规之中,更为合适。

(三)与我国台湾地区现行“民法”的比较

我国台湾地区“民法典”相对“纯净”得多:其中“不得”出现的频次约267 处[注]检索我国台湾地区 “民法典”(2013 年12 月11 日最后修正版,以下提及的我国台湾地区民法典均是),共有272 次“不得”出现,但其中5 处出现在“不得已之事由”中。,基本上只有两类含义,第一种是强制性规范,违反则无效,第二种用法的含义则是“无权”;其文本中“应”出现的频次约673 处,其用法、含义或系作为纯粹裁判规范的对法院的指令,或系设定民事义务,或系行为之要件,或为“有权”,但不存在没有民事后果的“行为规范”;其文本中“禁止”出现12 次,约3 次为法律或法院之禁止,违反的后果应为民法上的“无效”,其他则是有权之人的“禁止”,违反的后果或为侵权或为民法上的“无效”。

民事法律中存在的部分所谓强制性规范不具民法意义,虽说这些民事规范是为了“兼顾自治与管制”,而且“让平等主体间的民事规范,主要地或附带地承担管制政策,在现代立法中已经是常见的现象”[注]苏永钦:《民事立法与公私法的接轨》,北京大学出版社2005 年版,第9 页。,但却会在现实的法律适用中引起混乱,导致学者们不得不再将强行性规范区分为强制性规范与禁止性规范,禁止性规范又依据功能的不同区分为效力性禁止规范和管理性(或取缔性)禁止性规范[注]参见王轶:“论物权法的规范配置”,载《民法学原理与民法学方法》,法律出版社2009 年版,第289 页。。

因此,在民事法律中,含有“应当”、“不得”、“禁止”等词语的法条,实际上却并未配置任何民事权利义务的效果,其不属于严格意义上的民事规范。民法典编纂的语言表达应当采裁判法的取向,避免不具民法裁判意义的规范词使用,以便于法律适用和裁判。

四、我国民法典编纂之语言表达应采权利法取向

比较我国民事法律和我国台湾地区现行“民法”,可以发现一些有趣的不同。

比如我国《物权法》第七章关于相邻关系的相关法条如下,其表述均为“应当”或“不得”,貌似行为规范:

(1)关于用水、排水。“不动产权利人应当为相邻权利人用水、排水提供必要的便利”(86 条)。

(2)关于通行。“不动产权利人对相邻权利人因通行等必须利用其土地的,应当提供必要的便利”(87 条)。

(3)关于建造、修缮建筑物及铺设管线。“不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的,该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利”(88 条)。

(4)关于通风、采光及日照。“建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照”(89 条)。

(5)关于相邻不动产之间禁止排放、施放污染物。“不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物,排放大气污染物、水污染物、噪声、光、电磁波辐射等有害物质”(90 条)。

而依据民法的自治法及裁判法品格,上述“应当”或“不得”等表述,不应该是行为法,因为当事人的自治是第一位的;而作为裁判规范,如上所述,为便于裁判、便于发动诉讼的原告主张其权利,法条的表述自应当采取权利法取向的表述,以使权利受侵害之人将赋权规范作为其请求权基础,自行决定是否提起给付之诉。

我国台湾地区现行“民法”相关法条的表述,则为赋权的表述,其用词为“得”(应该解释为“可以”或“有权”):

(A)799 条关于排水——“土地所有人因使浸水之地干涸,或排泄家用或其他用水,以至河渠或沟道,得使其水通过邻地。但应择于邻地损害最少之处所及方法为之。”

(B)783 条关于使用邻地余水之用水权—— “土地所有人因其家用或利用土地所必要,非以过巨之费用及劳力不能得水者,得支付偿金,对邻地所有人,请求给与有余之水。”

(C)786 条关于管线铺设——“土地所有人非通过他人之土地,不能设置电线、水管、瓦斯管或其他管线,或虽能设置而需费过巨者,得通过他人土地之上下而设置之。但应择其损害最少之处所及方法为之,并应支付偿金。”

(D)787 条关于袋地所有权人的必要通行权——“土地因与公路无适宜之联络,致不能为通常使用时,除因土地所有人之任意行为所生者外,土地所有人的后果或为侵权或为民法上的“无效”。

(E)797 条关于植物枝根越界之刈除——“土地所有人遇邻地植物之枝根有逾越地界者,得向植物所有人请求于相当期间内刈除之。植物所有人不于前项期间内刈除者,土地所有人得刈取越界之枝根,并得请求偿还因此所生之费用。”

值得一提的是,《大清民律草案》第三编物权(该编系由日人起草)之第二章所有权之第二节不动产所有权中994、996、999、1001、1004、1005、1007、1008—1010、1014、1017、1018、1012 等条[注]参见杨立新点校:《大清民律草案·民国民律草案》,吉林人民出版社2002 年版。,均为赋权规范,其用词均为“得”,其后的民国民法到我国台湾地区现行“民法”延续了这一“权利法”传统。

如上所述,民法系以权利为本位,基于民法的裁判法品格及民事诉讼的性质,民法规范应采权利法取向,以与请求权基础的思维方法相契合,方便裁判和法律适用。我国民法典的编纂,应该延续民法的这一权利法取向传统,特别是在《民法总则》之后分则各编的起草过程中,树立民法的裁判法及权利法品格作为民法典编纂的语言表达坐标。

结论

民法作为私法,具有自治法、裁判法及权利法品格,与刑法主要作为行为法不同,民法规范不在于要求当事人按照立法者的意旨而行为,而在于为民事活动提供裁判规则,民事不存在纠纷时,民法规范只是潜在地配置民事活动中当事人的权利义务。而一旦发生纠纷,民法则作为裁判规则显现其作用,由权利受侵害之人自行决定是否基于民法赋予的权利来发动民事诉讼,而民法规范则是法院裁判请求人请求权是否存在的裁判依据。

我国民法典编纂,语言表达在立法技术上应坚持裁判法及权利法取向——民法典语言表达为求精准裁判应该专业化,而不是为求大众理解而通俗化或自然语言化,民法典编纂应去除现行民商事法律中不具可司法性(可诉性)的宣示性、倡导性条款及重复的公法规范,采取“赋权”而不是“赋予义务”的权利法取向的表达方式,从而与请求权基础的思维方法相契合。

依法治国,就要厘清不同法律的不同特质,让不同的法律承担各自应有的功能。

“让民法变得更纯净”吧。