论香港新浪潮电影的“暴力美学”

付 晓(合肥工业大学文法学院,安徽 合肥 230009)

“暴力美学”作为一种艺术趣味,源于西方,在香港发展和成熟,其内涵是“发掘枪战、武打动作和场面中的形式感,将其中的形式美感发扬到眩目的程度,忽视或弱化其中的社会功能和道德教化效果”[1]。首先把“暴力美学”在香港电影中发扬光大的是张彻和胡金铨,他们在邵氏片厂的“家国幻境”中,于1966年推出“彩色国语武侠”系列,刻意模仿日本“时代剧”对暴力的形式化处理——大量血浆的喷射,将香港观众的审美经验从粤语片时代的“伦理教化”中解放出来,直接过渡到现代资本主义社会的“娱乐至上”。20世纪70年代的香港电影,从“张彻武侠”到“李小龙功夫”,再到“楚原武侠”以及由洪金宝、成龙开创的“功夫喜剧”,暴力的形式美感在不断演化。70年代末80年代初,当新浪潮导演在电影工业的舞台上“粉墨登场”时,急于被观众认可的他们,也试着迎合潮流,把“暴力美学”视为一剂“票房灵药”。针对当时新浪潮电影的“暴力化”倾向,影评人陈耀成有云:“受学院训练及西方电影吸引的导演们对香港普罗大众兴趣的摸索,常有过犹不及之感。暴力最早被认为是票房灵丹,一度,‘新浪潮’电影几乎变为‘新血潮’电影。”[2]依笔者管见,“暴力美学”外在的技巧性的“形式美感”也体现了一定的文化内涵。在电影史上,自“法国新浪潮”以降,现代主义电影观念在内容与形式的关系上主张“有机形式主义”,认为“形式即内容,而内容也可以创造形式”[3]。就香港新浪潮电影的“暴力美学”而言,所谓形式主义的“新血潮”也寄托着作者导演们对“新时代”的人文思考。

一、暴戾剪辑

20世纪70年代,随着香港经济的起飞,人们的生活节奏逐渐加快,观众本着“消费心态”力图在碎片化的时间内享受最密集的视听娱乐;同时,新浪潮电影内在的“暴戾情绪”,也要求以更快的节奏在强度和力度上体现出“弑父”①与“宿命”②的“新浪潮母题”。这些决定了香港新浪潮电影必须在节奏上比之前的本地电影更快。

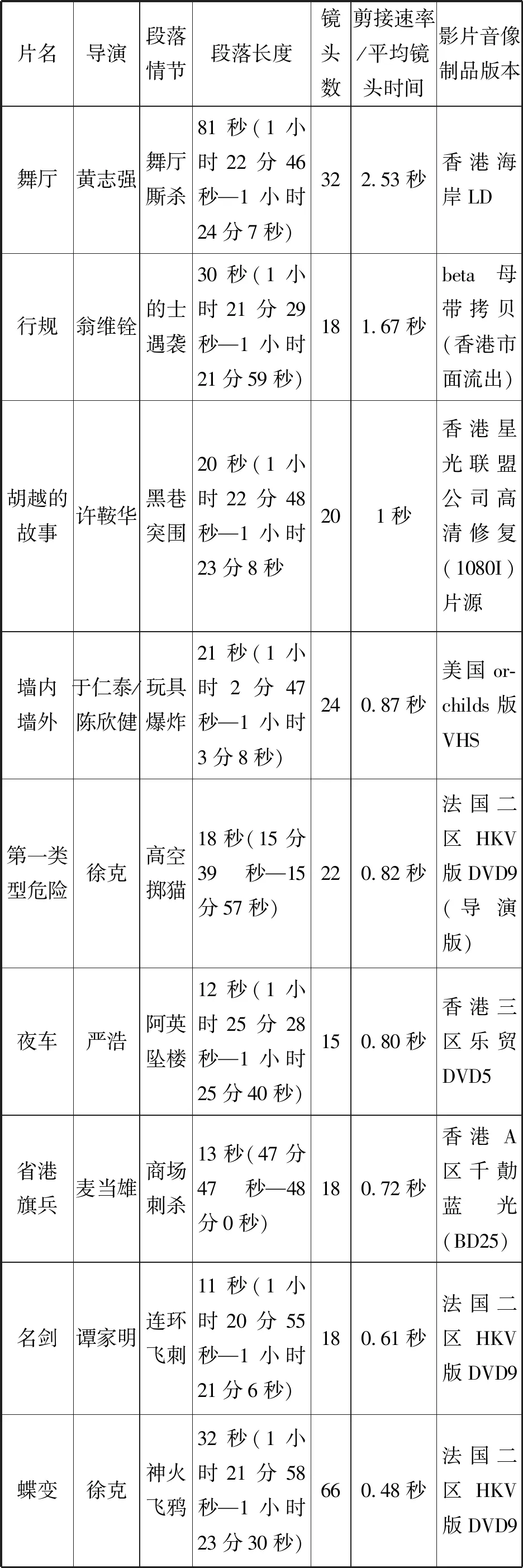

据贾磊磊的研究,70年代香港武侠片和功夫片在暴力段落的处理上,剪接速率是平均4~5秒1个镜头,最快的一幕是《侠女》(胡金铨,1970)中慧圆大师降服锦衣卫爪牙一段,约1.5秒1个镜头。由此,他把剪接快速化形成的“暴雨剪辑”的美学底线定义为“1秒1个镜头的时间/空间变化”[4]。从新浪潮的创作实践看,它们的节奏,绝大多数比“暴雨”还快,而且更趋于血腥暴烈的情绪彰显。笔者将这种升级的快速化剪辑,称之为“暴戾剪辑”,它们在新浪潮经典作品中的代表性段落,如下表所示:

片名导演段落情节段落长度镜头数剪接速率/平均镜头时间影片音像制品版本舞厅黄志强舞厅厮杀81秒(1小时22分46秒—1小时24分7秒)322.53秒香港海岸LD行规翁维铨的士遇袭30秒(1小时21分29秒—1小时21分59秒)181.67秒beta母带拷贝(香港市面流出)胡越的故事许鞍华黑巷突围20秒(1小时22分48秒—1小时23分8秒201秒香港星光联盟公司高清修复(1080I)片源墙内墙外于仁泰/陈欣健玩具爆炸21秒(1小时2分47秒—1小时3分8秒)240.87秒美国or-childs版VHS第一类型危险徐克高空掷猫18秒(15分39秒—15分57秒)220.82秒法国二区HKV版DVD9(导演版)夜车严浩阿英坠楼12秒(1小时25分28秒—1小时25分40秒)150.80秒香港三区乐贸DVD5省港旗兵麦当雄商场刺杀13秒(47分47秒—48分0秒)180.72秒香港A区千勣蓝光(BD25)名剑谭家明连环飞刺11秒(1小时20分55秒—1小时21分6秒)180.61秒法国二区HKV版DVD9蝶变徐克神火飞鸦32秒(1小时21分58秒—1小时23分30秒)660.48秒法国二区HKV版DVD9

从表中数据看,新浪潮电影“暴戾剪辑”的速率大多在1秒以下,最快的是徐克作品《蝶变》(1979)中“神火飞鸦”一段,快到1个镜头平均只有0.48秒。

首先,以“技术革新”的视角观之,新浪潮电影的“暴戾剪辑”是对传统动作片(功夫片和武侠片)拍摄技法的一次“弑父”改造。香港电影在70年代初盛行功夫片之时,于运镜方面的一个陋习是滥用“变焦推拉镜头”(Zoom shot),因为在拍摄动作段落时,它是一种最方便的模拟动感的手段。“变焦”的“妙用”在于:在搏击的长镜头段落里,相对于“推轨镜头”(tracking shot),它不需要移动机器的位置,而只要改变景别(如从全景推至细节特写)就能改变镜头角度,而不至于让观众在观赏时产生“审美疲劳”。此拍法虽然经济实惠,可以节省摆镜位、换镜头、铺轨道的时间和成本,但是以“不动”的机器拍摄“动”的人,展现出的只是“人”的“现实”的搏击功夫,而无法营造电影艺术应有的美感。为增加动作的形式美感,新浪潮导演根据特定动作来设计画面组接,把剪接建立在精细的分镜上,追求角度的多变且不重复摄影机的位置。例如,谭家明在拍摄《名剑》(1980)时,强调一招(action)一镜(shot),然后通过不同角度的短镜头剪辑创作出真正有力度的动感效果,这就是所谓“分镜式”的武打拍法。它的一个显著视觉特色就是在“斗剑”场景中,有大量空中挥剑动作的蒙太奇效果,“跟那些一个镜头直落十几下的碰招打法完全不同”[5]。新浪潮的“分镜”作为一种剪辑省略法,其核心要义是对动作进行压缩处理,突出重点。在70年代的武侠片中也有这种“省略压缩”思维,因为剪辑本身就是一种“省略”的艺术。但是,传统武侠片的“省略”偏向于“构成性”:在拍摄动作段落时,先出现一个主景镜头,然后再交叉剪辑局部的细节镜头,虽然没有一个完整的过程,但可以靠观众的想象在脑海拼合而得出完整的印象。这种“构成剪辑”的问题在于,打斗中关键的“爆发”部分——动作效果在人体上的呈现往往被“剪”掉。例如,胡金铨喜欢在动作场面的处理上大量使用“跳接”技巧,删去动作的某些关键步骤,加快动作的速度。但是在动作的开始和结束之间,缺少爆发效果的衔接,造成其动作表现在感官上的“突兀”,这恰如波德威尔所言,“胡金铨的片中人却是突地跃起又忽然落地”[6]。新浪潮电影的“暴戾分镜”并非如此,同样是“省略”的剪辑语法,但它在关键的暴力效果部分强调“清晰的展现”,突出残暴血腥的视觉冲击。胡金铨在拍《侠女》(1970)中的“经典一幕”——竹林俯冲飞刺时,把动作的前奏部分拍得美轮美奂,逆光摄影下侠女在竹林中穿梭跳跃,但是关键的击杀部分,也就是动作的高潮,连1秒都不到,只是“写意”的一击而已,其“省略”的速度之快,几乎可以忽略这“一击”的存在。然后,动作的收尾部分,又是长长的一段静默。此种构思是典型的日本武打拍法——把动作的爆发减至最少,静止的时刻则延长,以静制动。但新浪潮电影与之相反,同样是“飞刺”,在《名剑》中,当连环如“离弦之箭”般刺向李慕然时,两剑相碰,在动作的“爆发”阶段——我们清晰地看到了连环的脸被剑劈开的特写镜头,这才是动作展现的重点。类似地,在徐克的《蝶变》中,“神火飞鸦”扑向目标引起爆炸的关键一幕,被刻意用“凝镜”凸显出来。而在现代枪战题材中,对“击爆效果”的慢镜头渲染,也充斥于《省港旗兵》(1984)、《点指兵兵》(章国明,1979)、《边缘人》(章国明,1981)和《第一类型危险》(1980)等警匪片中。“暴戾剪辑”对暴力效果的清晰展示,大大提高了暴力动作的观赏性。

其次,从“文以载道”的创作思想看,“暴戾剪辑”又表达了“主体间性”的“宿命”悲情。在香港新浪潮电影中,“主体间性”最形象的体现,便是主体人物的身份设定:他们都是游走在正/邪、体制/反体制交界地带的灰色人物,或曰“边缘人”。这类人物的出现有其特定的时代背景——新浪潮初现波澜之时恰好是中英之间关于香港前途谈判的开始和胶着之际。因为香港不具有中英双方皆认可的“政治主体性”,所以,它作为“当事人”却不能参与决定其“命运”的国家间谈判。夹在中英之间,无所适从的香港社会在20世纪70年代末80年代初沉浸在丧失“主体自决”的政治悲情之中。有趣的是,恰好就在这个时期,其本土文化的“主体性”自觉却相当活跃。其实,以“文化杂糅”的宏观视角审视,香港“半中半西”的本土文化是一种典型的“主体间性”文化,它是多个主体文化在沟通和协调的过程中达成某种价值妥协的结果。作为“主体间性”形象载体的“边缘人”,在新浪潮电影中充满焦躁无助的暴戾情绪,这些灰色人物,其结局早已注定。这体现在“暴戾剪辑”中便是“一语成谶”式的剪辑编排。或者是在快节奏之中突然插入一个意味深长的“停顿”。譬如,在前文所述的节奏最快的“神火飞鸦”一段中,当“神鸦”扑向田风之时,徐克突然插入一个闪回镜头:方红叶与田风的临别对话,暗示其结局是“后会无期”。同样的情形还见于翁维铨作品《行规》之中,也是在暴力的高潮处,突然停顿,插入一段“白鹰录音”的闪回,突出其早已意识到“必有一死”。或是类似结构的前后对照。《名剑》的开篇直言“齐物剑”乃不祥之物,必须丢弃,经历一番“验证”之后,才有了结尾时“弃剑”的定格描绘;《胡越的故事》首尾都是大海中的漂流影像,这是无身份的杀手摆脱不了的宿命;《第一类型危险》中有两段高空坠物的“暴戾剪辑”,第一段是上文表格所列的“高空掷猫”,之后的第二段是掷猫的人被他人从同样的位置掷下惨死。在新浪潮之前的功夫片中,以李小龙和张彻作品为代表,他们的“暴力美学”展示的是一种纯粹阳刚的“暴力美”,顶天立地的英雄好汉在一场“替天行道,匡扶正义”的正邪大战后,壮烈死去,洋溢着高山仰止的浩然之气,典型者如李小龙的《精武门》(1972)以及张彻的《报仇》(1970)和《马永贞》(1972)。而在新浪潮电影的“暴力美学”中,“暴戾剪辑”渲染下的宿命表达,却失去了个性张扬的自主性英雄们那种“舍生取义”的气度,“边缘人”无“义”可“取”,因为他们控制不了自己的命运,没有明确的价值诉求,而代之以盲动主义的暴戾宣泄,所谓“舍生”也只剩下难以释怀的悲情而已。这里,值得一提的是,香港电影自80年代以来,一直延续着“宿命”的情结,个中代表,从1988年的王家卫作品《旺角卡门》,到1997年前后杜琪峰主导的“银河映像作品”,再到当下的《十年》(2015)、《踏血寻梅》(2015)和《树大招风》(2016)等,它们身上无不附着“新浪潮宿命”盲动而暴戾的影子。

二、身份奇观

在新浪潮之前,1966年由“左派”的“长城公司”出品的武侠片《云海玉弓缘》首次在香港影坛标出“武术指导”这一特殊的专业称谓。当时担任这部影片“武指”的是唐佳和刘家良(此二人后来长期与张彻合作)。虽然他们的动作设计无非是“吊钢丝”和“弹簧床”这类粗糙简陋的“杂耍玩意”,但是动作片对“动作设计”的重视自此拉开了序幕。在20世纪70年代的功夫片和武侠片中,都有专业的“动作设计”或“动作指导”来加强暴力动作的形式美感,但是动作设计的理念依然和60年代一样,脱胎于戏曲表演的程式,注重舞蹈性和套路性,突出人的原始的体能表演,像空中翻腾、地面缠斗等。袁和平在70年代末指导的两部成龙主演的功夫片《蛇形刁手》和《醉拳》便是“梨园人士”之间的合作。西方影评人戏称这种“舞台杂耍”式的动作为“马戏团美学”。相较于传统动作设计的“曲艺化”和“杂耍化”倾向,新浪潮电影的动作设计则紧贴时代变迁,反映时代内涵,表现身份的含混带来的“奇观化”的暴力。

其一,拟战争景观。在香港被英国殖民的150年历史中,绝大部分时间内,香港社会是稳定的,它唯一经历的一次大的战争洗礼是1941年12月至1942年2月间的日本入侵,以及这之后3年8个月的“日占时期”。因为香港社会在历史上大致稳定,它倒是常常成为内地同胞在20世纪躲避战乱和政治动荡的避难所。同时,对香港战后的“婴儿潮”一代来说,战争不属于本土记忆的一部分,在“去历史化”的殖民地语境中,它属于遥远的国族记忆,是想象性的异域奇观。在70年代末80年代初,随着“九七话题”进入公共领域,战争带来的国族记忆召唤突然成为一个新的电影“卖点”。1980年江志文导演的《惨痛的战争》,是一部由影像史料剪辑而成的文献纪录片,讲述二战中的“日本侵华史”。作为非本土的“历史题材”,还是一部纯粹的“纪录片”,它却出人意料地成为那一年的票房黑马,在全年的票房榜上,以近943万港币的成绩仅次于成龙作品《师弟出马》而位居第二。[7]它和《师弟出马》的差距不到200万港币,领先第三名洪金宝作品《鬼打鬼》近300万港币,而同年票房榜上成绩最好的新浪潮电影《撞到正》(许鞍华,1979)仅相当于其票房的三分之一。这个香港电影史上独一无二的“奇特景观”反映了“战争”对香港人的双重诱惑:一方面它具有可消费的“奇观性”;另一方面它又是与“香港身份”建构有内在联系的国族记忆的一部分,在特殊的时局下,具有一定的现实意义。受其启发,③新浪潮电影紧贴时势,大胆地将“战争”纳入暴力动作的创作中,结合导演自身对香港身份“夹缝性”的思索,呈现出一个“拟战争”的奇特暴力景观。之所以是“拟”,而不是“真”的,并不是香港历史中没有战争题材,像“日本入侵”就是一个战争题材,而是因为打这场战争的主要是英军及英联邦国家的军队,④跟本地华人没有多大关系。“战争片”在本地电影中一直是缺席的,很大程度上就是受“殖民身份”的束缚而无“战争”可拍(战争属于英国人的政治,不属于中国香港人)。20世纪70年代,受“文革”影响,香港的“左派”电影公司也得描写“工、农、兵”形象,“工”和“农”还好说,“至于兵,写谁?”[8]直到今天,香港电影中也没有“兵”的形象,而主要是“飞虎队”⑤的形象。新浪潮电影中的“拟战争景观”,就是用虚拟的战争景观来体现港人真实的身份困惑,或称之为“无根之惑”。《黄祸》(唐基明,1984)中的“新界丛林战”,是仿造美国“越战片”的格局拍摄的,而且反派亦是越南黑帮。该片的动作设计梁小熊在类似于越南环境的新界山地中设计了大量的越战式“陷阱”,并模仿美国片的镜语风格拍摄。此“港式越战”折射的是主角华裔美国人关志华尴尬的身份处境。谭家明作品《烈火青春》(1982)把香港刻画成一个日本文化的“殖民地”,而且亦是日本的极左组织“赤军”的屠戮地。这种带有民族主义色彩的无政府主义表达既是对历史上“香港沦陷”的一次“回光返照”式的艺术想象,又暗含了对未来“再次沦陷”于某种异质文化或意识形态的担忧。徐克作品《第一类型危险》(1980)以“战争心态”表达鲜明的“反殖民主义”情绪,这是对本地青年被压抑的民族情绪的一种宣泄。同时,它和《烈火青春》一样,也暗含着对“未来”的恐惧感。至于《省港旗兵》(麦当雄,1984),它直接把内地劫匪/中国想象与香港皇家警察/港英指代,进行对立化的表现,并用夸张的“街头战争”的奇观化方式渲染“大陆黑帮入侵”,这更是对港人夹在中英之间充当“看客”的无力感的真实流露。所以,拟战争景观在新浪潮电影中既可视为商业“卖点”,同时它的现实“身份”指向更能引起香港观众的共鸣。

其二,困兽之境。香港社会的本土意识发端于“六七暴动”带来的社会动荡,20世纪70年代麦理浩任港督之后,社会凝聚力进一步加强,由此开始了去“国”入“城”的本土化转型。不过,当本土意识于70年代末趋于成熟之时,香港人却不得不面临出“城”进“国”的历史转折,特别是在1984年12月,关于香港前途的“中英联合声明”生效之后,“回归”成为不可阻挡的历史潮流。于是,在这“出城”与“进国”的历史缓冲期内,香港社会形成了其特定的“围城心态”,即在“大限”到来之前,努力维系本土社会的价值认同。此心态投射到新浪潮电影中,便是对暴力奇观的另一种描述——困兽之境。首先,作为对“逃不出的命运”的具象化,“困兽之境”有着物质和精神的双重空间建构。物质空间指的是现实场景中无路可退的封锁空间。如死胡同(《墙内墙外》)、洞穴(《蝶变》)、楼顶天台(《夜车》《救世者》)、宿舍套间(《爱杀》)、电梯和地下室(《凶榜》)、阁楼(《省港旗兵》)和购物中心(《毁灭号地车》)、走廊(《点指兵兵》)等。空间的锁闭,可以最大限度地展现“困兽斗”的惨烈。像《墙内墙外》结尾处长达3分钟的发生在死胡同内的警匪搏斗,《蝶变》结尾处高潮迭起的洞穴决斗,以及《省港旗兵》最后时刻的阁楼歼灭战,无不体现出作为“困兽”的主人公们在死亡降临前求生的挣扎。在物质空间之上,“困兽之境”亦蕴含着让人更绝望的精神空间。它指的是与物质形态无关的精神的孤立和隔绝,换言之,即便处在一个开放的物质空间内,剧中人物也一样无路可逃。如徐克作品《第一类型危险》中的“墓地血战”以及余允抗作品《山狗》中的“山地猎杀”便是如此。两部影片都在结尾处刻意留下一个癫狂的生还者,尽管他们在现实中已经安全无虞,但是在精神上依然处于逃不出的“困兽”状态。精神空间的绝望比起物质空间的局限更能代表“困兽”的处境。其次,“困兽之境”在文化内涵上是对香港身份的显影。就身份认同而言,香港文化身份的独特性在于它是一种处在中西之间的“夹缝想象”,此想象的主体是身份含混的人。香港人身份的含混,亦即认同的含混,它源于认同的分歧。正是“政治认同”与“文化认同”之间的某种割裂使香港人常陷入“困兽之境”的迷思中不能自拔。恰如出生在香港的美国学者周蕾(Rey Chow)所言:“香港的历史使人倾向于一种‘边境性’(border)或‘超场’寄生性(parasite)的实践——一种既对‘中国文化’认同但又与中国共产主义政权疏离;对殖民主义反抗但又不愿看到全社会的繁荣遭到破坏的实践。”[9]新浪潮电影《边缘人》和《胡越的故事》对这种“主体间性”的“身份困惑”有着直观的呈现。它们的主角或是由“白”入“黑”的卧底,或是出生在越南的华裔难民。效忠上的暧昧造成多方逼压,迫使他们历经一番“困兽斗”后以悲剧收场:一个被市民当成“劫匪”打死;另一个则沦为亡命天涯的“无身份漂流者”。从“边缘人”或“流亡者”的遭遇看,“困兽处境”暗含着香港人难以启齿的身份矛盾——两头不到岸,两面不是人。电影中的“困兽之境”是对现实中“围城心态”的情绪放大,虽然两者都是“明知不可为而为之”,但前者偏于激进,后者则倾向保守。“围城心态”现实的价值诉求是体现“主体间性”的身份定位要达到的价值妥协——既顺应历史潮流,又不舍弃本土价值,而“困兽之境”是完全悲观化的“冲突想象”,它可视为一种激进情绪的表达,但并不具有现实存在的合理性。

三、结 语

新浪潮电影的“暴力美学”,无论其形式抑或内容,在新浪潮运动期间的香港影评界,曾有过激烈的争论。南来文人余慕云从中原文化的传统教化观出发,抨击《第一类型危险》是一部“坏”电影,因为它没有一个“惩恶扬善”的道德教化主题,反而“过分渲染暴力,详细描写残酷的杀人方法,夸大描写非法行为,表现重大犯罪行为,不予法律制裁”[10]。而舒琪、李焯桃等新浪潮影评人则不这么看,他们反对从道德角度来审视“电影暴力”,而主张从“现实性”的角度看待“暴力”,他们相当认可《第一类型危险》的“政治隐喻性”。舒琪认为影片用暴力“point to一个政治的处境:当剧情发展到最后,一次无心之失发展成为一场森林的战争,你会为这个突然的转变而手足无措,委实,《第一类型危险》给你的是暴力感而非暴力”[11]。李焯桃亦认为《第一类型危险》和《省港旗兵》一样,“在动作暴力的表面之下,对香港的政治处境有含蓄而尖锐的隐喻”[12]。从“暴力美学”本身的内涵来说,电影的社会功能和道德教化从来不是“暴力美学”的关注焦点。本质上,“暴力美学”作为一种源于现实又高于现实的审美现象,“提供的是一种纯粹审美判断。这就是把选择的责任还给每一个观众,它是一种存在主义的人道主义”[1]。因为“暴力美学”本身是“去道德训诫”的,所以,从“道德”角度审视它,是不正确的。而相对合适的评判角度,应是从现实出发,着重考察“暴力”作为一种“有机的形式主义”传达的对现实问题的思考。由此,《第一类型危险》以及其他新浪潮电影以“暴力美学”彰显20世纪70年代末80年代初香港身份的“夹缝性”,并诠释了大历史背景下香港社会的“宿命悲情”,这正是它们的真正创作意义与审美价值之所在。

注释:

① 大凡电影史上的“新电影”都有“弑父”情结,不“弑”则无以证明“子一代”之新,区别仅在于“弑”的程度不一。与本地电影传统“决裂”的“革命派”,如意大利新现实主义、法国新浪潮以及南斯拉夫黑浪潮;“叛逆”而不“决裂”的“改良派”,如苏联新浪潮、捷克新浪潮以及日本的“松竹新浪潮”。香港新浪潮属于“改良派”,即在商业体制内改良类型片创作,既包括技巧翻新,又有创作思想的时代变化。

② 电影史上的“新电影”皆有其“宿命”。在“弑父”之后,“子”取而代之,成为新一代的“父”,这是“新电影”无法摆脱的“宿命”。所谓“各领风骚四五年”,任何文化背景下的“新电影”在经历过一段嬗变之后,都会融入主流电影之中。香港新浪潮亦如此,但其“宿命”的独特之处在于它折射了香港这座“浮城”的“宿命”,一个注定要回归的“借来的时空”。

③ 徐克作品《第一类危险》前半段,有一幕是三个男主角去电影院放炸弹,而那个电影院当时正在放一部纪录片,叫《残酷的战争》。这明显是徐克本人对《惨痛的战争》的影射。

④ 根据香港史学家高马可的研究,不是香港华人不愿意参战,而是港英政府不信任华人,不同意他们参战。见《香港简史——从殖民地到特别行政区》,中华书局(香港)有限公司,2013年9月再版,第150-151页。

⑤ 飞虎队,是香港警队中的特种部队,在“九七”前的香港人看来,在“英军”之外,是最像“兵”的一群。90年代香港的战争片,大多是“飞虎队”做主角的“警匪片”,此类电影具有一定的战争氛围感,如陈嘉上作品《飞虎雄心》(1994)。