社会保障、收入门槛与城镇居民消费升级

魏 勇

社会保障、收入门槛与城镇居民消费升级

魏 勇

本文从政府和个人社会保障支出两个维度构建了社会保障消费升级效应的理论分析框架,并运用面板门槛模型对该效应及其异质性进行实证检验。对2003—2015年我国省域城镇居民样本分析的结果表明:(1)总体上看,广义的社会保障财政投入有利于城镇居民扩大和升级消费需求,而政府社会保障支出对中高收入城镇居民的消费升级效应明显,但对低收入居民消费升级的影响不显著;(2)个人社会保障支出对高收入城镇居民消费升级具有促进作用,而对中低收入居民消费升级形成抑制。随着居民收入水平提高,社会保障对城镇居民消费升级的影响将从抑制跃迁为促进。

社会保障;收入门槛;消费升级;城镇居民

一、问题提出

金融危机以来中国经济能够较好地保持增长动力、创造率先复苏可能,与国内消费需求增长贡献密切相关。2008—2015年,中国最终消费支出对经济增长的贡献率从45.7%增长到66.4%,成功地实现了经济增长由投资和外贸拉动为主向由内需特别是消费为主的重大转型。①《2015年消费对我国经济增长的贡献率达到66.4%》,新华网:http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-02/23/c_1118134304.htm,2016年2月23日。除了数量上的扩张,我国消费需求增长的另一个重要特征在于变化和创新,体现为消费者客观上拥有了更多新产品和服务,主观上拥有了更大的消费选择空间。这种变化在新增长理论中被处理为消费者多样化的、差异化的消费选择②Avinash Dixit, Joseph Stiglitz, ''Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity: Reply,'' American Economic Review, 1993, 83(1).和消费品品质的不断提升,③Gene Grossman, Elhanan Helpman, ''Quality Ladders in the Theory of Growth,'' Review of Economic Studies, 1991, 58(1).在现实中则表现为居民消费升级。因此,居民消费升级可以理解为人们在某种预算约束下,为满足自身欲望、实现效用最大化而进行的消费资源配置过程,其结果反映出居民消费需求的最终状态。统计数据显示我国消费需求特征突出表现为两个7∶3。一是居民消费总量和政府消费总量的比例长年维持在7∶3左右。二是居民消费内部,城镇居民消费量和农村居民消费量的比例长年保持在7∶3左右。可见城镇居民消费需求占据着最终需求的主体地位,城镇居民消费升级引领着居民最终消费升级的发展方向。作为新常态下经济转型的动力引擎和国家宏观调控的关键领域,城镇居民消费升级问题受到政府政策和学术研究的高度关切。在居民消费的诸多影响因素中,社会保障作为“社会安全网”和“经济助推器”对居民消费影响的地位和作用被学者们广泛探讨,但就社会保障的消费升级效应机理分析和实证检验成果并不多。因此,本文聚焦城镇居民社会保障消费升级效应的理论和实证分析,这不仅是国家宏观经济政策关注的重点,也是当前理论研究的热门话题。

二、相关文献述评

西方的消费理论已经历百年演进发展,具有代表性的消费理论包括绝对收入假说、相对收入假说、持久收入假说和生命周期假说①“绝对收入假说”参见John Maynard Keynes, ''General Theory of Employment, Interest and Money,'' Journal of Applied Physiology, 1976, 76(1);“相对收入假说”参见James Stemble Duesenberry, Income, Saving and The Theory of Consumer Behavior, London, Oxford University Press, 1967;“持久收入假说”参见Milton Friedman, A Theory of The Consumption Function, Princeton, Princeton University Press, 1957;“生命周期假说”参见Franco Modigliani, ''Life-cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations,'' American Economic Review, 1986, 76(3).,各假说内容可溯源于凯恩斯理论、新古典经济理论和随机游走理论三个主要流派。不管是基于“生存—发展—享受”的分析框架,还是基于“物质—服务”的分析框架,当前对消费升级的研究大多遵循经典“收入—消费”理论,收入增长、社会保障等作为消费升级的重要推动因素被广泛验证。②黄卫挺:《居民消费升级的理论与现实研究》,《科学发展》2013年第3期。除收入因素以外,政府职能和政策也作为重要因素被纳入消费结构研究框架中。发达国家居民的“消费—储蓄”决策不仅受制于人口老龄化、低生育率、代际转移支付等因素,也会反作用于政府政策和人口结构。③Heinrich Hock, David Weil, ''On the Dynamics of the Age Structure, Dependency and Consumption,'' Journal of Population Economics, 2012, 25(3).Ferreira针对欠发达国家居民消费的研究表明:凯恩斯需求刺激政策短期内对政府和私人消费增长有促进作用,但长期内政府应谨慎使用财政政策,避免造成难以化解的结构性矛盾。④Diego Ferreira, ''The Time-(in) Variant Interplay of Government Spending and Private Consumption in Brazil,'' Journal of Strength & Conditioning Research, 2015, 19(3).Young研究发现由于近年来当地社会保障水平和就业率升高,不断增长的工资性收入使非洲国家居民的消费结构得到改善,居民用于医疗、能源和其他服务的支出比例逐渐增高,但食物支出仍然是居民最主要的消费项目。⑤Shim Young, ''Comparison in Consumption Expenditure Structure of Households by a Level of Relative Deprivation,''Korean Journal of Human Ecology, 2016, 25(1).

社会保障消费效应的经典研究结论来自Feldstein对美国居民社会保障对消费和储蓄的影响研究成果。他将社会保障对消费者的影响分为资产替代效应(Asset-substitution Effect)和引致退休效应(Retirement Effect),当前者大于后者将导致居民储蓄减少、消费增加,反之则将导致居民储蓄增加、消费减少。Feldstein结合美国1929—1971年的时间序列数据,实证分析认为社会保障具有较大减少储蓄、增加消费的净效应,现收现付制(PAYG)养老模式下的资产替代效应大于引致退休效应从而导致国家储蓄减少。①Martin Feldstein, ''Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation,'' Journal of Political Economy, 1974, 82(5).其后,围绕社会保障对居民消费存在挤进或挤出效应的实证研究大量涌现,支持者大多从社会保障降低居民预防性储蓄动机的角度验证了挤进效应。持反对观点的学者认为不同的财富由于心理成本不同而具有不同的边际消费倾向。社会保障制度强制扣除部分边际消费倾向较高的当期工资后延后使用,将导致居民当前消费减少。②支持者们认为社会保障通过降低居民预防性储蓄动机进而减少私人储蓄,但对国民储蓄的影响不大。实证研究表明职工的养老保险和其他不变因素共同导致美国个人储蓄降低了约25%。具体参见Shawn Everett Kantor,Price Fishback, ''Precautionary Saving, Insurance, and The Origins of Work's Compensation,'' The Journal of Political Economy, 1996, 104(4);Andrew Samwick, ''Is Pension Reform Conductive to Higher Saving? '' The Review of Economics and Statistics, 2000, 82(5);Rojas Juan, Urrutia Carlos, ''Security Reform with Uninsurable Income Risk and Endogenous Borrowing Constrains,'' Review of Economic Dynamics, 2008, 11(1).反对者从行为生命周期理论出发,探讨了有限理性和心理成本对社会保障缴费部分的边际消费倾向的削弱效应。具体参见Richard Thaler, Quasi Rational Economics, New York, Russell Sage Foundation, 1994;William Gale, ''The E ff ects of Pension on Household Wealth: A Reevaluation of Theory and Evidence,'' The Journal of Political Economy, 1998, 106(8).国内既有研究成果揭示了社会保障对居民消费的影响,但结论存在争议。刘畅认为政府社会保障支出的增加可以改善居民消费预期、刺激居民消费需求。③刘畅:《社会保障水平对居民消费影响的实证分析》,《消费经济》2008年第3期。刘新等实证发现财政社会保障支出对消费没有Granger影响,社会保障支出不仅没有消除居民的不确定性预期,反而挤出了消费。④刘新、刘伟、胡宝娣:《社会保障支出、不确定性与居民消费效应》,《江西财经大学学报》2010年第4期。李珍分析了1987—2012年养老保险制度对城镇居民消费模式的影响,实证结果表明养老保障水平和覆盖率对消费有弱挤出效应,社会养老保险替代率对居民消费的影响并不显著。⑤李珍:《我国城镇养老保险制度挤进了居民消费吗?——基于城镇的时间序列和面板数据分析》,《公共管理学报》2015年第4期。从社保缴费率看,白重恩根据省域城镇住户2002—2009年调查数据发现,在给定缴费前收入和养老保险覆盖状态时,养老金缴费率增加1%,将挤出居民生活消费2.58%。⑥白重恩、吴斌珍、金烨:《中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响》,《中国社会科学》2012年第8期。

事实上,社会保障制度对经济社会带来积极作用的同时也伴随着复杂的引致效应和制度成本,因而其对居民消费的影响作用也变得更加复杂,社会保障的模式选择、水平高低对我国不同收入水平的居民消费影响大相径庭。⑦张继海:《社会保障对中国城镇居民消费和储蓄行为影响研究》,中国社会科学出版社,2008年,第112-136页。针对社会保障对不同特征居民的消费影响差异性,学者们利用非线性估计方法对社会保障消费效应的检验研究成果不断涌现。Hansen运用严格统计推断方法对门槛值进行参数估计和假设检验的方法为面板数据的门槛回归方法提供了客观依据,由此使得门槛回归被广泛应用在实证研究领域。⑧Bruce Hansen, ''Sample Splitting and Threshold Estimation,'' Econometirca, 2000, 68(3).胡兵等利用面板门槛模型检验了农村社会保障支出和农民转移性收入对农村居民人均消费支出的影响,结果显示农村社会保障水平越低,社保支出对居民消费的促进作用越大。⑨胡兵、涂先进、胡宝娣:《社会保障对农村居民消费影响的门槛效应》,《当代经济研究》2013年第12期。肖攀等认为农村社会保障对农民消费结构的影响具有显著的门槛特征,且政府社会保障支出对不同收入水平居民的各类消费项目存在差异化影响。①肖攀、李连友、苏静:《农村社会保障对消费结构影响的门槛效应——基于PSTR模型的分析》,《经济经纬》2016年第9期。

从上述文献梳理发现,学者已经对社会保障与居民消费的关系做出了广泛而深入的研究,当前的理论研究结论普遍认为稳步提高的收入水平是优化居民消费结构、促进消费升级的关键因素,而社会保障因素对消费升级的作用则有待进一步明确。本文的研究特点主要集中在两个方面:一是对社会保障变量的操作化。既有研究在变量选择上多采用政府社会保障支出指标,未能充分反映居民承担的社会保障成本因素。②张治觉、吴定玉:《我国财政社会保障对居民消费产生引致还是挤出效应》,《消费经济》2010年第3期。根据前景理论,社会保障制度供给带来的“获得感”和个人参保支出引发的“损失感”对于居民“心理感知”效用大小不等,而正是这两种因素的博弈结果左右了居民主观消费预期和消费篮子选择的变化。③李爱梅等:《消费者决策分析的新视角:双通道心理账户理论》,《心理科学进展》2012年第11期。因此需要从社会保障政府支出和个人支出两个维度分别考察“统账结合”模式下社会保障制度的消费效应;(2)既有研究社会保障消费效应的成果多采用社会保障指标作为门槛变量,以反映不同保障水平对居民消费影响的差异。现代消费函数理论深刻地揭示了居民消费水平和收入并不必然存在线性关系,社会保障对不同收入水平居民消费倾向的影响可能存在差异。因而有必要考虑收入门槛引致的社会保障与居民消费之间的非线性结构关系。本文将使用居民收入作为门槛变量,考察不同收入水平的居民消费对社会保障变量刺激的差异化响应,以期对社会保障消费升级效应得出更为精确的判断。

三、社会保障消费升级效应的学理分析

居民消费升级的内涵可以表述为居民在消费数量上的扩张、消费产品组合上的变化和消费结构层次上的提高,在新增长理论中被处理为消费者多样化的、差异化的消费选择和消费品品质的不断提升。因此,居民消费升级可以理解为人们在某种预算约束下,为满足自身欲望、实现效用最大化而进行的消费资源配置过程,其结果反映出居民消费需求的最终状态。在偏好和预算约束既定情况下,假定消费者按理性的方式进行选择,个人对基本商品和高档商品的购买组合要充分实现消费者效用最大化。使消费篮子最大化必须满足两个条件:第一,它必须位于预算线上,即任何位于图1预算线L左边和下面的任何一个消费篮子都留下一部分未动用的收入,当使用这部分收入进行消费便可增加个人的满足程度。为方便分析,考虑当期收入水平下给定的预算线不涉及到消费者对未来商品组合的影响,那么唯一合理的、可行的选择便是预算线上的一个消费篮子。第二,最大化消费篮子必须给予消费者商品和服务的最受偏好的组合。这两个条件使消费者满足最大化的问题简化为在预算线上选一个合适的点。

图1 政府社会保障支出对居民消费升级的影响

如图1a,给定三条无差异曲线,最外面的曲线U3产生最大程度的满足,曲线U2次之,曲线U1最小。点A是无差异曲线U2与预算线的相切点。消费者通过选择消费篮子A,基本商品和高档商品分别对应的消费量是此时增加或减少任何一类商品消费量所带来的边际收益正好与边际成本相等(即无差异曲线的斜率等于预算线斜率),点A的消费组合使消费者获得最大满足。预算线L和无差异曲线U2相交,与无差异曲线U3无相交可能。无差异曲线U1上的点C不是最受偏好的选择,消费者总是可以通过支出分配如增加高档商品消费 ΔQH、减少基本商品消费 ΔQB朝向点A移动,以实现最大化效用的目的(图1a)。

(一)政府社会保障支出的消费升级效应

政府社会保障支出对居民消费升级的影响主要来自收入效应和替代效应的综合:一是人们从公共养老金计划当中获得的养老收益会降低为退休消费而进行的储蓄需要,其实质是Feldstein的“资产替代效应”:即使得消费者的新预算线L'向外扩展,推动扩展后的预算线L'与U3上的点D相切,即同时扩大了基本商品和高档商品的消费数量,从而实现更高效用(图1a),此即为政府社会保障支出的收入效应。二是政府对文化、教育、医疗、基础设施等领域的投资降低了文化教育医疗产品、家庭设施设备和其他高档商品的相对价格,从而使预算线向外旋转至L',这一变化使得高档商品与基本商品的价格比相对降低,消费者现在有能力选择具有更高效用的无差异曲线U2上的C处的市场篮子,即减少基本商品消费、增加高档商品消费,此时政府社会保障支出表现为明显的替代效应(图1b)。同时应注意,高收入群体具有更高的旋转后的预算线L'',意味着他们的市场篮子可以与更高水平的无差异曲线相切,由此可以同时得到更多的基本商品和高档商品消费水平。因此他们的最终消费篮子由A移向点D而非点C。对于低收入群体而言替代效应发生了转变。如图1b所示虽然高档商品相对价格降低,非工资性收入的不确定性和“心理账户”效应使得由社会保障引发的替代效应更像是一次非比例补助。①李爱梅等:《中国人心理账户的内隐结构》,《心理学报》2007年第4期。由于低收入群体具有较低的预算线L''',因此改变后的预算份额仍不足以支撑其增加高档商品消费水平,但将促进低收入群体的基本商品消费水平,最终的消费选择将在L'''和U1的切点E处。

(二)个人社会保障支出的消费升级效应

在当前我国居民社会保障统账结合的运作模式下,个人社会保障支出将从当期收入和持久收入两个方面影响居民消费决策:一方面,居民负担的社保成本(主要是社保个人缴费部分)对当期消费支出的挤占,相当于削弱了实际购买力从而将预算线向内移动,降低了当前消费者总效用。如果将居民个人缴费看作是为应对退休后收入降低的一种储蓄准备,面对当前消费预算减少,居民可能面临在基本商品和高档商品之间进行再选择:如图2a所示,个人缴费对当期收入的挤占使消费者预算线L向内移动到L',居民消费篮子从点A内移到点D,基本商品和高档商品消费也出现等比例缩减。然而由于替代效应的存在,消费者预算减少导致原本价格较高的高档商品相对成本更加上升,于是形成一条新的预算线L'',而消费篮子的最终移动朝向点C,即消费者为尽可能维持总效用水平选择消费更加便宜的基本商品而压缩价格昂贵的高档商品消费。另一方面,居民社会保障支出提高了其持久收入水平、减少其预防性储蓄动机。根据持久收入理论和需求层次理论,消费者持久收入增加有利于他们将收入更多地分配到提升生活质量和品位的高档次消费项目中去。如图2b所示,收入增长使消费者预算线不断向外移动,同时消费篮子选择从点A移动到点C,意味着收入提高是居民同时增加了基本商品和高档商品的消费。居民预防性储蓄动机降低将促使其消费篮子继续从点C向点D移动,这就意味着随着社会保障带来居民持久收入的改善,消费者的消费模式将发生变化,当收入增加到一定程度后消费者选择减少基本商品消费、增加高档商品消费,消费篮子从移向了,消费结构得到提升。因此出现了一条向后弯曲的消费升级曲线。

图2 个人社会保障支出对居民消费升级的影响

综上,社会保障对居民消费升级的影响主要来自两个方面:首先,具有公共品性质的政府供给对居民消费产生收入效应促进其基本商品和高档商品消费同时增加,而财政对社会保障领域的广泛补贴和对基础设施领域的投资建设降低了商品尤其是高档消费品的相对价格,使居民在满足基本生活需要之后更易于将扩展的预算空间投入到高档商品消费领域,从而促进消费升级。其次,居民个人社会保障支出对其消费升级的影响具有不确定性,一方面支出压缩了当期消费预算,导致各类消费降低尤其是高档商品消费水平的减少,对消费升级形成阻力;另一方面由于个人社会保障支出有利于提高居民持久收入并降低其预防性储蓄动机,从而又表现出促进消费升级的拉力。最终,个人社会保障支出水平对消费升级形成的促进或抑制作用取决于这两种力量的博弈结果。本文将在随后的实证部分利用经验数据进行具体的效果检验。

四、社会保障消费升级的门槛效应检验

(一)模型与方法

利用Feldstein的扩展生命周期模型①参见Martin Feldstein, "Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation," Journal of Political Economy, 1974, 82(5).对构建的社会保障消费升级效应框架进行检验。被解释变量包括基本商品消费支出和高档商品消费支出。核心解释变量是政府社会保障人均支出和个人社会保障支出,同时考虑到广义的社会保障体系包括了居民养老、教育、文化和卫生等方面的政府财政投入和政府购买,用以保障居民基本生活条件并为其更好发展提供整体社会福利。②孙光德、董克用:《社会保障概论》,中国人民大学出版社,2012年,第3-11页。因此将人均公共财政教育支出和人均公共财政医疗支出作为解释变量引入,以更好地区隔社会保障因素的独立影响。构建面板回归方程:

其中Cit代表居民各类商品人均消费支出,Iit代表居民人均可支配收入,为居民收入结构指数即非工资性收入占总收入比例,分别代表社会保障政府人均支出、个人社会保障支出、公共财政教育支出和医疗人均支出。i代表样本个体,t代表不同样本的观察时点,u表示随机误差向量,表示解释变量的系数向量,为常数项。由于本研究的核心目的是厘清社会保障因素对不同收入组居民消费的差异化影响,因此以收入水平为依据对样本进行分组,将居民收入按等级依次划分为低等、中低和高等三个组别,并利用Hansen提出的门槛估计方法,将式(1)转换为双门槛效应的非线性模型:为因变量即居民各类商品人均消费Cit,表示门槛变量即居民人均可支配收入Iit,为非门槛解释变量,表示与门槛相对应的目标解释变量,包括政府社会保障人均支出和个人社会保障支出SSWit两项,I(●)为指示性函数,γ表示门槛值参数,且γ1<γ2,此模型中的回归参数为(β,θ,γ)。在γ给定的前提下,式中的β和θ是线性关系。按照Hansen的基本思想,γ的值应该是使回归残差平方和最小时候所对应的值。当门槛估计值确定后,其他参数值也相应确定了。门槛回归模型显著性检验的目的是,检验以门槛值划分的两组样本其模型估计参数是否显著不同。因此,不存在门槛值的零假设为H0∶θ1=θ2=θ3,同时构造LM统计量:

式(3)中,S0是在零假设下的残差平方和。由于LM统计量并不服从标准2χ的分布。因此,Hansen提出了通过“自举法”(Bootstrap)来获得渐进分布的想法,进而得出相应的概率p值,也称为Bootstrap P值。①Bootstrap 是一种对原始样本进行“再抽样”的方法,假设从总体抽样本容量为n的随机样本,则这个样本带有总体信息,如果进行多次“有放回”(with place)的抽样,且每次样本容量都为n,就可以获得“自主样本”(bootstrap sample)。Hansen认为模拟产生的LM统计量大于式(3)的次数占总模拟次数的百分比就是“自举法”估计得到的P值。②Bruce Hansen, ''Inference When a Nuisance Parameter Is not Identified Under the Null Hypothesis,'' Econometrica,1996, 64(2).这里的Bootstrap P值类似于普通计量方法得出的相伴概率P值。例如,当Bootstrap P值小于0.01时,表示在1%的显著性水平下通过了LM检验,以此类推。检验通过后即可构造γ的置信区间,如式(4):

(二)样本与数据

本文选择我国大陆地区31个省份的城镇居民作为观察样本,样本时间序列为2003—2015年,数据全部来自2004—2016年《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》和相应省份的统计年鉴。对城镇居民消费结构的划分采用收入弹性标准,各项消费需求收入弹性如表1所示。对变量数据的解释性说明和各个变量数据描述性统计如表2和表3所示。

表1 2003—2015年城镇居民各项消费需求的收入弹性

表1显示,8类消费支出的需求收入弹性均为正值,收入弹性最高的消费支出项目是交通和通信(1.359),排名第2位的是居住(1.31),第3—8位分别是家庭设备用品及服务、衣着、其他商品和服务、食品、教育文化娱乐服务、医疗保健。2003—2015年我国城镇居民各项消费需求的收入弹性平均值约为0.8。以此为分界点,低于0.8的消费项目划为基本商品生活必需品,包括食品、教育文化娱乐服务、医疗保健、其他商品和服务;高于0.8的消费项目为高档商品,包括衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通和通信。①当前政策规定,职工养老、医疗、失业保险个人缴费率为8%、2%和1%。住房公积金个人缴费比率各地区执行标准不一且随时间调整,但大多在5%—12%范围内浮动,为便于计算本文取均值约9%。因此个人缴费比例合计约为各地区城镇职工平均工资的20%。

表2 面板门槛回归模型中使用的变量及其含义

表3 变量数据的描述性统计

(三)变量的平稳性检验

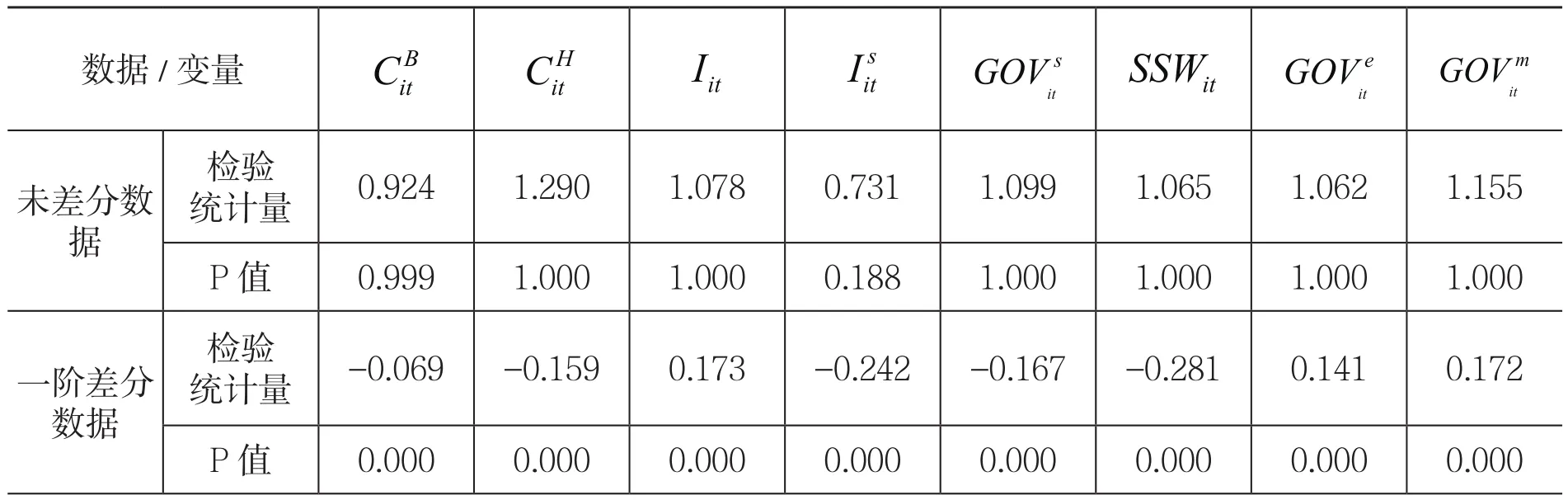

由于本文所使用的时间序列数据为2003—2015年,且城镇居民消费支出、收入、个人社会保障支出等具有较强惯性,为了避免后期模型出现伪回归现象,所以先对各个观测变量做单位根检验。常用的面板数据单位根LLC检验方法仅适用于长面板。鉴于本文数据时间跨度较短(t值较小),使用Harris和Tzavalis提出的基于T固定的检验统计量,计算过程使用STATA14.0软件实现。①Richard Harris, EliasTzavalis, "Inference for Unit Roots in Dynamic Panels Where the Time Dimension Is Fixed," Journal of Econometrics, 1999, 91(2).表4显示的是面板数据相关变量单位根检验结果。

表4 相关变量的单位根HT检验

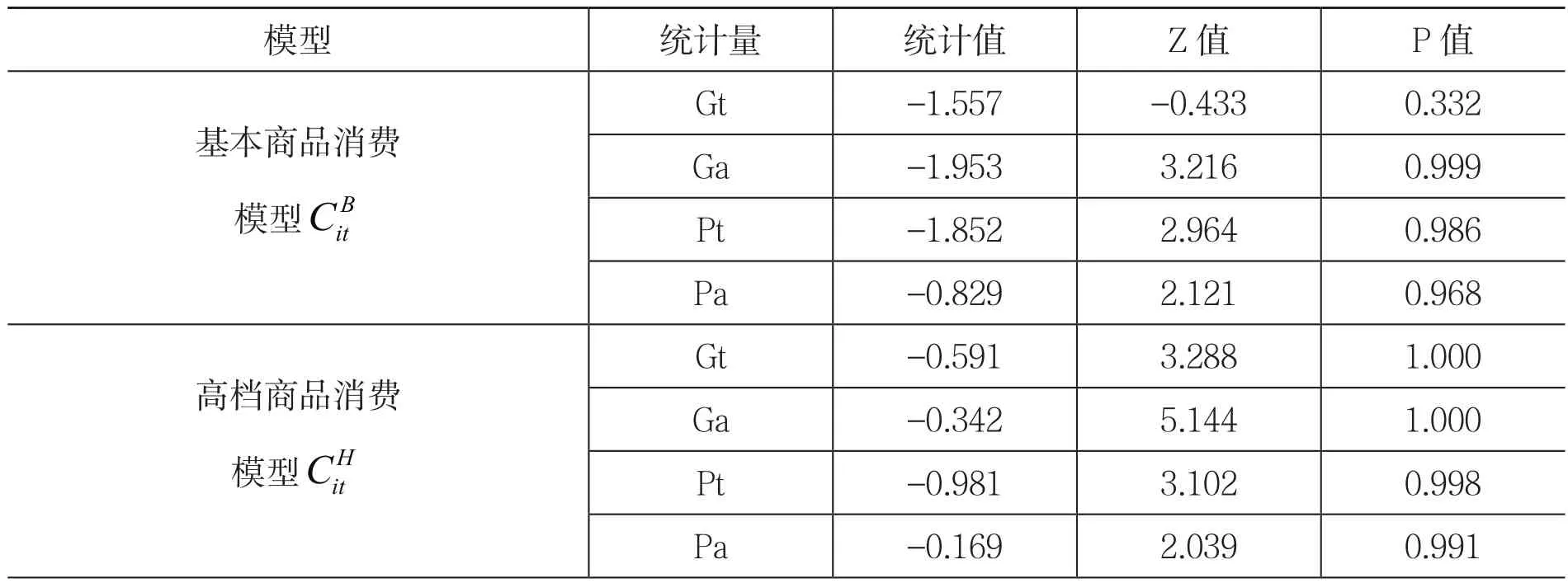

由表4可知面板数据中各变量都存在一阶单整I(1),所以原面板门槛模型就需要进行协整检验。利用Westerlund构造的方法②Joakim Westerlund, ''Testing for Error Correction in Panel Data,'' Oxford Bulletin ofEconomics & Statistics, 2007, 69(6).,将协整检验分为同质性检验(检验统计量为组统计量Gt、Ga)和异质性检验(面板统计量Pt、Pa)。表5中四种统计量均是接受原假设的,即面板模型不存在协整关系,不能直接进行面板回归。因此本文将原模型式(2)调整为差分面板门槛模型式(5)。

表5 面板数据模型的协整检验结果

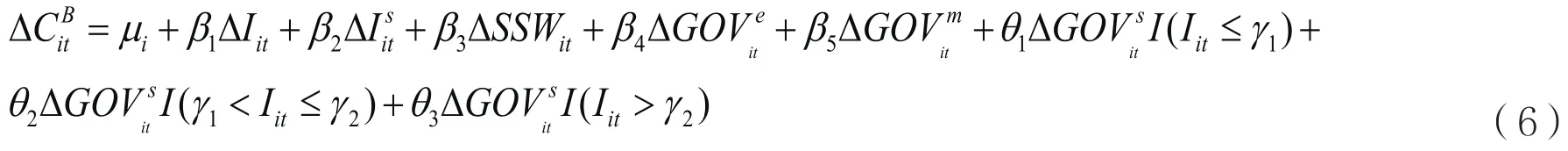

根据式(5),将个人社会保障支出和政府社会保障支出分别作为门槛目标变量,依次对城镇居民基本商品消费和高档商品消费建立下列双门槛面板回归模型1—4:

模型1:

模型2:

模型3:

模型4:

本文使用双门槛分别对上面各式进行估计,参数的P值和临界值均是通过Bootstrap 3000次重复抽样的方法得到。表6是门槛模型的相关指标,各门槛值均通过5%显著性水平检验,表明差分面板模型中的双重门槛效应明显。

表6 各模型门槛效果自抽样检验

(四)实证结果

作为对照,本文先给出城镇居民基本商品消费和高档商品消费线性面板数据模型回归结果(表7),固定效应和随机效应的Hausman检验结果显示固定效应回归结果更优。从样本总体上看,可支配收入对城镇居民高档商品消费具有促进作用,但对基本商品消费影响不显著。非工资性收入占比对城镇居民基本商品消费和高档商品消费回归系数分别显著为正和负。当前工资性收入是城镇居民收入的主体部分和财产累积的主要来源,而非工资收入占比的提高,这往往意味着居民在可预期的财富总量以外增加的部分收入一般具有较高的边际消费倾向。基于消费者在不同消费组合之间的凸性偏好,城镇居民选择将该部分收入增加用于消费衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通和通信等发展和享受型项目,这显然更利于扩大其消费总效用。从广义的社会保障支出作用上看,各模型结果均显示政府教育支出和医疗支出分别对城镇居民基本商品消费和高档商品消费形成促进,体现出教育、医疗等公共事业发展对于城镇居民保障基本生活、促进民生改善等多方面的综合效果。在线性回归模型中,政府和个人社会保障支出的消费效应均不显著,印证了前文对各个模型门槛效果自抽样检验的结果。因此,本文主要针对城镇居民消费的面板门槛模型回归结果(表8)进行分析。

表7 基本商品消费和高档商品消费的线性面板模型回归结果

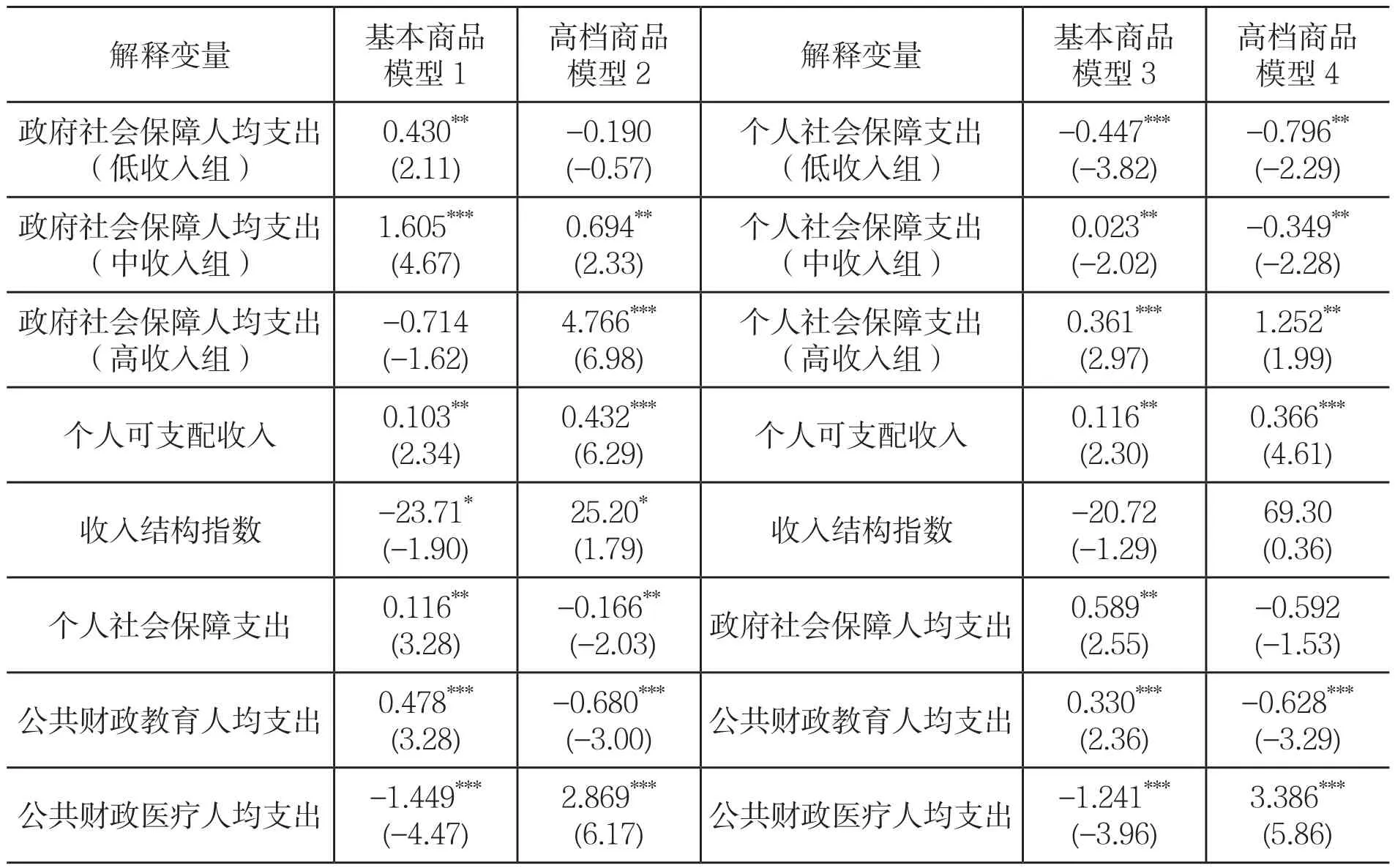

表8显示了不同收入门槛下城镇居民各类消费对政府和个人的社会保障支出变量刺激的差异化响应水平。模型1和模型2是以政府社会保障支出GOVsit为目标变量估计的非线性参数值,模型3和模型4是以个人社会保障支出SSWit为目标变量估计的非线性参数值。

表8 城镇居民消费的面板门槛模型回归结果

1.收入因素。表8中4个模型回归结果均显示城镇居民个人可支配收入Iit对其基本商品消费和高档商品消费均有显著促进作用。模型1和2显示个人可支配收入对城镇居民基本商品和高档商品的消费促进作用分别为0.103和0.432,模型3和4的结果分别为0.116和0.366,表明可支配收入对居民高档商品消费的促进作用更大。2003—2015年我国城镇居民人均名义收入从 8472 元增长到 31194元,年增长率稳定保持在 13% 左右,剔除物价因素实际工资年增长率也接近 10%。持续稳定增长的收入水平为城镇居民消费升级注入了持续的信心和动力,使他们更有能力和意愿改善生活质量、提高消费层次。从收入结构方面看,源自收入波动和预防性储蓄的工资积累是城镇居民财产的重要来源,因而城镇居民的非工资性收入更具现金而非财产性质。①罗楚亮:《收入增长、收入波动与城镇居民财产积累》,《统计研究》2012年第2期。行为生命周期理论认为消费者倾向于较多地通过现金收入账户消费,而较少通过现期资产账户消费。工资性收入为城镇居民带来更多的是财富积累而非当期消费扩张。相反,非工资性收入对消费的影响具有结构效应。实证发现城镇居民非工资收入占比的增长更易放宽消费者“心理账户”中高档商品消费的预算约束,收入结构指数有利于促进城镇居民高档商品消费而抑制其基本商品消费支出(模型1和2中的回归系数分别为25.20和-23.71)。

3.政府社会保障支出。从门槛目标变量系数差异性上看,用于社会保险、救济、福利和优抚等方面的政府社会保障支出有利于扩大低收入居民的基本商品消费和高收入居民的高档商品消费,且对中等收入居民的两类消费均有显著促进作用。对城镇居民基本商品消费的挤进效应主要体现在中低收入组对象上,其回归系数分别为0.43和1.605,而对高收入组的影响不显著。这充分体现了当前城镇社会保障体系保基本、兜底线的设计职能。对城镇居民高档商品消费的促进作用主要体现在中高收入组,其回归系数分别为0.694和4.766,而对低收入居民影响不显著。由此可知政府社会保障支出对城镇中、高收入居民消费升级的促进作用更大。如图1b所示,中、高收入商品的城镇居民消费篮子将从点A移向点C或者点D。进一步对比模型2中不同收入组的系数发现,高收入组的高档商品消费敏感性最强(系数为4.766),该结果反映出城镇高收入居民较中低收入居民而言,其在优化消费结构、提升消费品质方面的需求更强烈,也揭示出当前我国政府社会保障财政支出结构存在的问题。2003—2015年财政总支出的增长速度大于财政社会保障支出增长速度,但各地区财政社会保障支出占比呈现逐年下降态势。考察历年财政统计数据可知,在财政性社会保障支出构成中很大比例是用于行政事业单位人员的离退休费用,该类人员的工资标准多处于城镇居民社会平均工资水平以上。真正用于中低收入者(主要是私营企业职工和各类灵活就业人员)社会保险基金的实际财政支出比例偏低,因此政府社会保障支出水平的提高并不必然导致社保总福利在不同收入水平居民之间实现帕累托改进,由此可能出现政府社会保障支出的消费升级效应分化。

4.个人社会保障支出。从个人社会保障支出影响异质性上看,模型3和模型4的结果显示城镇居民个人社会保障支出对其基本商品和高档商品消费的影响随收入增加而出现了质变,回归系数从负变为正,即随居民收入水平的升高,个人社会保障支出的消费效应从挤出变为挤进,对中低收入城镇居民的消费升级表现为抑制,对高收入居民表现为促进。回归结果与前文关于个人社会保障支出对消费升级影响机理的分析较为吻合,即为应对个人社保成本支出而向内收缩消费预算线压力,低收入居民将消费篮子由图2a中的点A移向点D,同时压缩基本商品和高档商品消费水平。在我国社会保障坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”方针指导下,城镇居民享受的基本养老、医疗、失业等保障制度在构筑人民生活安全网、消除居民消费后顾之忧等方面发挥了积极作用,有利于保障城镇居民基本生活需要,满足其对基本商品的消费需求。但当前我国较低的社会保障水准和较高的社保缴费率加重了城镇中低收入居民负担,中低收入消费者在预算缩减情况下首先满足基本生活需求、减少高档商品消费支出。①魏勇、杨刚、杨孟禹:《城镇居民消费升级特征与动因研判——基于空间溢出视角的实证研究》,《经济问题探索》2017年第1期。此外,受“心理账户”影响,基本商品和高档商品两个支出账户相互独立,导致中低收入居民不会按照同等比例削减各类账户开支。如在模型3和模型4中,低收入组的SSWit回归系数分别为-0.447和-0.796,中收入组的SSWit回归系数分别为0.023和-0.349。可知低收入居民面对压缩的预算线,将更大幅度地削减高档商品消费,而中等收入居民将消费篮子由图2a中的点A移向点C,即选择维持基本商品消费水平而压缩高档商品消费水平。高收入居民的个人社会保障支出对其基本商品消费和高档商品消费均有促进,且对后者的促进效应更大(两者的回归系数分别为0.361和1.252)。这可能源自社会保障财富在不同收入的城镇居民中存在逆向分配效应。数据显示,2011年至2015年,我国城镇非私营单位平均工资分别为 41799元、46769元、51483元、56339元和62029元,和同期城镇私营单位平均工资相比,分别高出17243元、18017元、18768元、19949元和 22440元。②参见国家统计局:《中国统计年鉴(2012—2016)》,中国统计出版社,2012—2016年。以社会平均工资为社会保险最低和最高缴费计算基础会导致城镇职工行业之间的缴费基准和水平差异,造成不同分组间城镇居民存在着社保缴费率与待遇水平的差距。实证结果显示高收入居民的个人社会保障支出对其消费预算并未形成明显压力,反而帮助他们形成了良好的持久收入预期,因此其消费篮子的选择是从图2b中的点A移向点D,即将增长的持久收入更多地分配到高档商品消费领域之中。

五、结论

本文从理论上分析了社会保障制度对居民消费升级的影响机理,并利用面板门槛模型实证检验了我国社会保障对不同收入水平的城镇居民消费变动的异质性影响,研究结果表明:(1)广义的社会保障对城镇居民消费升级具有积极影响,政府加大教育、医疗、社保等公益事业投入有助于城镇居民巩固和扩大消费水平、优化消费结构和品质。(2)政府社会保障支出对中高收入的城镇居民消费升级效应明显,但对低收入居民消费升级的影响不显著。(3)个人社会保障支出对高收入城镇居民消费升级形成促进,而对中低收入居民消费升级形成抑制。概括地说,随着居民收入水平提高,社会保障对城镇居民消费升级的影响将从抑制效应转变为促进效应。如果忽略收入门槛产生的非线性结构关系,可能导致对政策效应判断的失真。

Social Security, Income Threshold and Consumption Upgrade of Urban Residents

Wei Yong

(School of Political Science and Public Administration, Southwest University, Chongqing 400715, China)

This paper constructs the theoretical analysis framework of social security consumption upgrade e ff ect from the two dimensions of government and individual social security expenditure. The analysis results of China's urban residents provincial sample in 2003—2015 show that: (1) Overall,government input into social security on a broader measure is conducive to expanding and upgrading urban residents' consumption needs. Government spending on social security can upgrade the consumption of middle and high income urban residents whereas its e ff ect on consumption upgrades of low-income residents is not significant. (2) Personal, social security spending promotes the consumption upgrades of high-income urban residents, but it inhibits the consumption upgrades of low-income residents. To summarize, with the increase of residential income, the impact of social security on the consumption upgrade of urban residents will shift from restraining to promote.

social security; income threshold; consumption upgrade; urban residents

郭 林)

魏勇,管理学博士,西南大学政治与公共管理学院讲师。主要研究方向:社会保障与反贫困。

重庆市社会科学规划重大应用项目“基于社会保障的重庆农村深度脱贫路径与策略研究”(2017ZDYY27);西南大学政治与公共管理学院中青年教师科研基金项目“西部农村居民消费结构升级的供给约束研究”。