特殊群体大学生归因方式对主观幸福感影响研究

陈学宁,宋秀娟,邵爱惠

(1.曲阜师范大学,山东 日照 276826;2.中华女子学院,北京 100000)

特殊群体大学生归因方式对主观幸福感影响研究

陈学宁1,宋秀娟,1邵爱惠2

(1.曲阜师范大学,山东 日照 276826;2.中华女子学院,北京 100000)

以特殊群体大学生为研究对象,探究归因方式是否影响、如何影响个体的主观幸福感。采用随机分层抽样法,被试者分布大一到大四年级,涵盖文、理、工和艺术等学科,运用多维度——多归因因果量表、总体幸福感量表,得出结论:归因方式与被试体验到的主观幸福感存在相关性,且个体归因方式在不同程度上能预测主观幸福感。

特殊群体大学生;归因方式;主观幸福感

1、引言

特殊群体大学生是高等院校中的一类非正式学生群体,“由于某些先天或后天原因,导致他们经济贫困、学习困难或学业不良,家庭、生理和心理上存在缺陷,具有不良心理特征和行为特征”。[1]这类群体年龄处于18岁~24岁,心理发展趋向成熟,心理变化剧烈,发展中充斥着理想自我与现实自我的矛盾与困惑,因此特殊群体大学生心理压力大,主观幸福感较低。不同归因方式对自身评价和自我期望有直接影响,甚至决定个体主观幸福感体验。以往的研究结果表明,不同的心理压力往往都是通过主观的认知加工而对主观幸福感产生影响作用。归因方式正是个体根据以往的经验,对不同的事件发生的原因,以一种比较相似的或习惯性的方式进行推理的认知过程。个体倾向于什么样的归因风格会对自身的评价和期望产生直接的影响,同时也会左右着个体对主观幸福感的体验。由此可见,心理压力、归因方式与主观幸福感之间存在着较为密切的联系。如何利用正确的归因方式缓解并消除大学生特殊群体的心理压力,继而提高其主观幸福感水平,需要我们进一步的探讨和研究。积极帮助特殊群体大学生以科学合理的归因方式缓解、消除精神压力,提升自我对主观幸福感的体验,对高校的和谐、长远发展具有特殊意义。

归因理论(Attribution Theory)由美国心理学家海德(F. Heider)于20世纪50年代提出。经过 E.Jone、E.Davis、H.Kelly和B.Weiner的研究发展,形成相对完整的归因理论体系。他们的研究重点可概括为两类:对归因“前提”的研究、对归因“结果”的研究。[2]国外对主观幸福感的研究,最有代表性的是Diener的结论:主观幸福感能衡量个体对自身生活的满意程度,体现个体在社会中的功能、对社会的适应能力,是一个综合性心理指标。20世纪90年代起,主观幸福感的研究倾向于以不同的测量模型构建主观幸福感多元化理论,揭示其心理机制,为提升个体主观幸福感水平提供更科学的理论支持和实证依据。

对大学生的归因方式研究,实证研究较多,除了有对某个群体的归因方式探讨,还有对归因方式是如何影响个体各种心理品质和心理过程的研究。王慧慧(2009)通过问卷调查发现,对于学业成就和人际关系上的成败,大学生主要归因于能力或努力,能力归因与主观幸福感存在显著相关性。[3]王增文(2010)对高职生的研究发现,归因方式不同程度上都对主观幸福感产生一定影响,对正性事件的内部归因和稳定性归因能显著预测主观幸福感。[4]国内对主观幸福感的研究起步较晚,主要倾向于应用国外的研究工具进行小范围测查,从理论建设方面来看,对国外成果进行理论综述的文章较多;从测量方面来看,国内研究主要以自陈量表调查法为主,运用自编问卷进行测量的相对较少。总之,国内对主观幸福感的研究还不够成熟,研究的深度和广度有欠缺,需要更多的研究者进行更为深入的分析和探讨。

因此,本研究以高校特殊群体为研究对象,分析归因方式是否与个体体验到的主观幸福感存在相关,探究归因方式是否影响、如何影响主观幸福感,帮助特殊群体大学生树立合理科学的归因方式,引导他们对自身存在的各种压力建立客观理性的认知,塑造健康阳心态,从根本上提升他们对主观幸福感的自我体验。

2、方法

2.1 被试

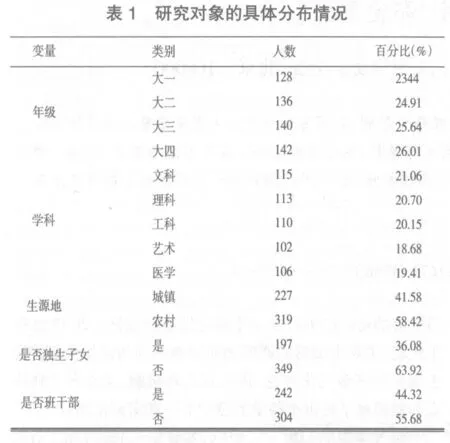

采用简单随机抽样,从山东省日照市某师范高校与某医学院校随机抽取600名特殊群体大学生进行问卷调查,回收问卷565份(回收率94.17%),剔除部分无效问卷,最终有效问卷537份(有效率95.04%)。研究对象的具体情况见表1。

2.2 测验工具

2.2.1 多维度——多归因因果量表(MMCS)

多维度——多归因因果量表(简称MMCS),是Lefcourt、Von Baeyer等于1979年编制的。量表由两部分组成:学业成就归因、人际关系归因。两部分各有24题,共48题。采用5级评分法,被试从“非常不同意”、“比较不同意”、“不确定”、“比较同意”、“非常同意”中作选择。由外控性得分与内控性得分之差即为总分,总分越高,表明个体拥有越高的外控性。

2.2.2 总体幸福感量表(GWB)

总体幸福感量表(GeneralWell—Being Schedule,简称GWB)是Fazio于1977年编制的,用来评价被试对幸福的主观陈述,评定了关于“幸福感”的6个因子:对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张[5]。共25题,第1、3、6、7、9、11、13、15、16 题为反向计分,从右边第一个开始依次是1分、2分、3分……其余题目为正向计分。得分越高,个体拥有越高的主观幸福感。

2.3 施测过程

按照不同年级、不同学科进行集体施测,在年级辅导员的协助下由主试统一向特殊群体大学生发放问卷,宣读问卷的指导语和应注意的事项,确认被试真正理解测试要求后正式施测。要求被试在25分钟内匿名完成测验,结束后现场收回发放的所有问卷。在施测同时获得被试的人口统计学资料,如年级、学科专业、生源地、是否独生子女等。

2.4 数据收集与处理

本研究在对所有问卷进行审核的基础上,剔除无效问卷,获得537份有效问卷,采用社会统计软件SPSS 20.0对收集到的数据进行t检验、方差分析、相关分析等统计处理。

3、结果

3.1 特殊群体大学生归因方式对个体主观幸福感的影响

3.1.1 特殊群体大学生归因方式与主观幸福感相关性分析

运用双变量相关法对被试的归因方式总分及各维度与主观幸福感总分及各维度作两两相关的统计处理,结果见表3-1。

由表3-1可知,在“对生活的满足和兴趣”上,被试主观幸福感与“归因总分”负相关(-.084)、与“情境归因”极显著负相关(-.177)、与“运气归因”负相关(-.101);在“精力”上,被试主观幸福感与“情境归因”负相关(-.093),与归因方式的其他维度不相关;在“对情感或行为的控制”上,被试主观幸福感与“努力归因”正相关(.104),与“情境归因”极显著负相关(-.110),与“运气归因”极显著负相关(-.098)。

3.1.2 特殊群体大学生归因方式与主观幸福感的回归分析

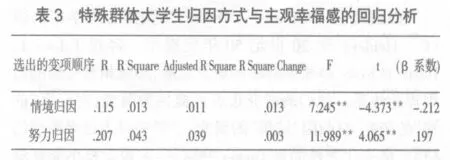

对特殊群体大学生归因方式对主观幸福感的具体影响作深入分析,探究归因方式是否影响、如何影响主观幸福感,分别以归因方式量表各维度作自变量,以主观幸福感总分作因变量,进行多元回归分析,结果见表3。

由表可知,归因方式4因子(预测变量)对“主观幸福感总分”(因变量)进行预测,两个显著变量进入回归方程:“情境归因”和“努力归因”,相关系数是.207,对变异量的联合解释为.043,即“情境归因”和“努力归因”能联合解释主观幸福感4.3%的变异量。标准化回归方程为:主观幸福感=-.212*情境归因+.197*努力归因。“情境归因”的β值(-.212)为负,说明它对主观幸福感的影响是负向的;“努力归因”的β值(.197)为正,说明它对主观幸福感的影响是正向的。

4、讨论

4.1 特殊群体大学生归因方式与主观幸福感的相关关系

本研究发现被试的归因方式与个体体验到的主观幸福感存在显著相关。

具体来说,“对生活的满足和兴趣”,被试主观幸福感与“情境归因”极显著(-.177)。这说明特殊群体大学生越倾向于情境和运气(外控性)归因,生活满意度越低。在今后的工作中,应当积极培养特殊群体大学生进行能力和努力(内控性)的归因方式,提升生活满意度。

“对健康的担心”、“忧郁或愉快心境”、“松弛与紧张(焦虑)”三个维度,被试主观幸福感不受归因方式总分及各维度的影响。

“精力”维度,被试主观幸福感与情境归因负相关(-.093),这说明特殊群体大学生感到自身精力充沛时,会弱化对客观情境的注意力;若他们将成败归因于自身精疲力竭,会将事情的成败归因于当时的客观情境。

“对情感或行为的控制”,被试主观幸福感与“努力归因”正相关( .104),与“ 情境归因”负相关( -.110)、与“ 运气”极显著负相关(-.098)。这说明,如果特殊群体大学生倾向于将成败归因到“努力维度”,就越能掌控自身情感或行为;越倾向于“情境”和“运气”的归因,就越难以控制自身情感或行为。

总之,个体对成败的归因倾向不同,体验到的主观幸福感水平也不同。

4.2 特殊群体大学生归因方式对主观幸福感的预测作用

研究结果表明,特殊群体大学生的归因方式能在一定程度上预测其主观幸福感。这与之前的研究结果较一致( 余鹏等,2005)[6]。 努力归因的?值( .197)为正,说明它对主观幸福感有正向预测;情境归因的β值(-.212)为负,说明它对主观幸福感有负向预测。若个体在面对成功时,将原因归结为“情境”等外部因素,个体就会深信成功是因为当时情境较有利,而非自身努力,这会降低其幸福感;若个体在面对成功时,将成功原因归结为自身的努力,则会拥有较高的幸福感体验。若个体在面对失败时,将失败原因归结为当时的情境,会减轻其精神压力,保持主观幸福感;若个体在面对失败时,将失败原因归结为自身努力不够,则会带来更大精神压力,降低主观幸福感。

5、结论与不足

综上,以“特殊群体大学生”为对象进行归因方式与主观幸福感之间关系的研究较少,现有研究大多进行文献总结和定性分析,缺乏深层的定量研究。本研究填补了这一空白领域,也为以后的研究提供了实证依据,丰富了当前关于主观幸福感的理论内容。

但是,本研究主要针对高校特殊群体的归因方式如何影响主观幸福感做了初步的横向研究,国外有关主观幸福感的研究大多采用纵向研究法,因而在以后的研究中可围绕归因方式如何对主观幸福感产生影响进行纵向追踪。此外,归因方式不会是影响个体主观幸福感的唯一因素,理论上来说,个体的主观幸福感水平要受到多方面因素的共同影响,因此今后需要全面探究影响特殊群体大学生主观幸福感的其他因素,力求不断丰富和完善现有的理论研究成果。

[1]闵杰.大学生社会比较、归因方式与学习适应性的关系研究[D].石家庄:河北师范大学,2010.

[2]刘永芳.归因理论及其应用[M].济南:山东人民出版社,1998:20-24.

[3]刘晨辰,吕亚运.大学生归因方式与主观幸福感的关系研究[J].潍坊工程职业学院学报,2015( 8):17-19.

[4]张德亮,管培雯等.医学生主观幸福感与归因方式、气质类型的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22( 1):99-102.

[5]李冬云.归因理论在高校学生管理工作中的应用[J].长沙大学学报,2015( 1):126-128.

[6]余鹏,宿淑华,李丽.大学生归因方式、自我效能感与主观幸福感的关系研究[J].中国临床心理学杂志,2005( 1):43-44.

[7]陈希.大学生心理控制源与主观幸福感的特征及关系研究[J].教育与教学研究,2016( 3).

G641

A

1671-4288(2016)05-0105-02

2017-01

2015年山东省高校人文社会科学研究计划(思想政治教育专题研究)重点项目“大学生特殊群体心理压力及归因方式对主观幸福感影响研究”(项目编号:J15ZD05)的最终研究成果;曲阜师范大学学校级基金资助(哲学社会科学研究规划项目)的研究成果。

陈学宁,女,1983年生,山东青州人,硕士研究生,主要研究方向为教育心理学。现为曲阜师范大学日照校区学生工作办公室学生心理健康指导中心副主任。

孙延波