土力学教学实践中几个小问题的思考

祝恩阳 李晓强 杜亚楠

(北方工业大学土木工程学院,北京100144)

土力学教学实践中几个小问题的思考

祝恩阳1)李晓强 杜亚楠

(北方工业大学土木工程学院,北京100144)

在给本科生讲授土力学及与学生的讨论中,作者从教学的角度对几个小问题进行了思考.这些思考包括:将不易理解的知识形象化;通过对比强化土的力学特性;土力学中的归一化思想与线性化简化;学生对工程量取值范围的感觉;以及两个相近问题的辨析思考.作者将如上的思考体会在文中通过实例一一介绍,期待前辈及同行的批评与指导.

土力学,教学,对比,归一化,线性化

土力学的产生源于工程实践.1925年,Terzaghi等[1]提出有效应力原理,自此土力学开始成为一门独立学科[2].这门学科虽然年轻并处于发展阶段,但建筑物要么建在地上,要么建在地下.因而土力学涉及几乎所有建筑工程,兼具基础性、时代性和实践性[3].近年来,学者们从诸多方面开展了土力学课程的教学研究工作[49].

根据教学实践,作者体会土力学既有对经典力学理论的借鉴,又有基于实践的经验化描述.因而,是否可以在介绍土力学知识本身的同时,增加介绍这些知识的来龙去脉以及这些知识所隐含的科学思考方法?这样做的益处在于,既让学生体会土力学知识的总结凝练过程,又自然地使学生将课本知识与工程实际相联系.下面逐一介绍分享.

1 将不易理解的知识形象化

土颗粒的大小直接影响着土的力学性能.对此,土力学用一条别具特色的颗粒级配曲线进行描述.然而,这种形象直观的描述方法却常令不少初学的学生 (其中也包括学生时代的作者)觉得晦涩难懂.作者考虑不妨通过和学生们一起动手来绘制一个简单而有特色的颗粒级配曲线来讲解.

将粒径不同的五种农作物:小米 1mm、绿豆3mm、黄豆5mm、花生7mm、蚕豆9mm,进行配置组合,形成 3个作物组.各组总质量均为 100g.其中:1组里5种农作物均有且等量;2组里独缺黄豆;而3组里又全是黄豆.如表1和图1所示.

表1 作物组内各种农作物的质量

图中,1组对应的曲线平缓,表征该组各粒径颗粒齐全,粒径分布连续;2组对应的曲线存在平台,平台处粒径变化了,但小于该粒径颗粒物的含量却没有变,表征该组缺乏某一粒径的颗粒;3组对应的曲线经历陡升段,陡升处粒径变化不大,但小于该粒径颗粒的含量却迅速增大,表征该组颗粒粒径全集中在陡升处的粒径大小.可见,颗粒级配曲线将难以用语言描述的颗粒粒径分布情况通过存在鲜明特征差异的图像予以展示.

图1 各组粒径级配图

2 通过对比强化土力学特性

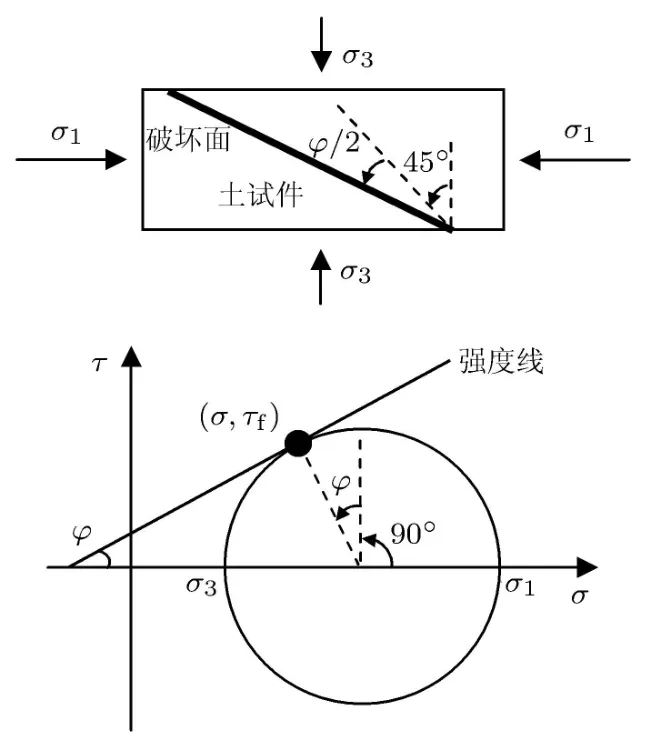

土材料的剪切破坏形态是其摩擦性的直观表象.对于受σ1和σ3作用的土试样而言,由于土材料存在内摩擦角ϕ,试样达到剪切破坏时,破坏面与大主应力σ1作用面成45°+ϕ/2夹角.这常令学生费解.对此,教师可从学生已掌握的材料力学知识入手,通过对比来强化土的力学特性.

材料力学中,单向受拉力σ1的低碳钢杆件拉伸屈服时,在与杆件轴向成45°的方向上形成剪切滑动面[10],滑动面应力状态位于莫尔圆顶点,对应最大剪应力 τ,如图 2所示.可见,低碳钢各面剪切强度相等,与正应力无关.相应地,其抗剪强度线在σ--τ坐标中为一水平线.

图2 低碳钢杆件剪切破坏面与应力莫尔圆

而土材料是典型的摩擦材料,材料内部任意面上的剪切强度 τf依赖于该面上的正应力σ与摩擦系数 µ= τf/σ=tanϕ.故土材料的强度线在 σ--τ坐标中为一倾角 ϕ的斜线,如图 3所示.随加载进行,当莫尔圆扩大至碰到倾斜的强度线时发生剪切破坏,此时切点处应力状态即为剪切破坏面上的应力状态.该应力状态在莫尔圆上位于从莫尔圆顶点再逆时针转ϕ角度处.相应地在试样上,剪切破坏面则应相对于45°方向面再逆时针转动ϕ/2.故而土材料的剪切破坏发生在与较大主应力作用面成(45°+ϕ/2)夹角面上.

相似地,对比介绍方式还可用于介绍描述正常固结黏土的静止土压力系数经验公式.正常固结黏土中水平应力σh与竖直应力σv之比K0表述为[11]

图3 土材料剪切破坏面与应力莫尔圆

由式(1)可知,应力比K0与材料的内摩擦性能(以内摩擦角ϕ表征)相关.当材料的摩擦性能很弱时,例如 ϕ=0,这便是大家熟知的水,同一深度各向压强相等 σh/σv=1.而当摩擦性能很强时,例如ϕ≈π/2,则几乎无需水平约束,就可保证材料不向水平向扩张,即σh/σv≈0.这些均可由式(1)反映.此外,文献[11]针对砂给出了K0的另一种表达,也符合诸上所述.

3 土力学中归一化思想

砂的孔隙比e很大程度上决定了其强度与变形特性,是描述土材料当前状态的一个绝对量.而黏土的含水量w主导影响着土的可塑特性,是描述土材料当前状态的另一绝对量.在实际中工程师们更关心的是,砂是比较密一些还是比较松一些;黏土是比较容易成型一些还是比较干硬一些.于是土力学中引入两个相对量:描述密实程度的相对密实度Dr和描述可塑性程度的液性指数IL.Dr和IL的构造就体现了土力学中的归一化思想.

当孔隙比e=emin时,Dr=1砂最密;当孔隙比e=emax时,Dr=0砂最松;而当emin<e<emax时,Dr越大砂越密.类似的,当含水量 w=wL为液限时,IL=1黏土最“液”;当含水量w=wP为塑限时,IL=0黏土最“不液”;而当wP<w<wL时,IL越大表示黏土越“液”.

有意思的是,式(2)与式(3)将密实程度和可塑性程度均以一个介于0和1之间的数字来表示.相对密实度Dr越接近1越密;液性指数IL越接近1越“液”.这与人们对0与1的习惯感受相一致.

4 土力学中线性化简化

在平面直角坐标系中,直线关系是最容易被确定、推演与应用的.于是土力学中尽可能将变量间的关系通过坐标变换以线性的方式予以描述.

土越压越难压,即压力 p越大土的模量也越大,如图4(a)所示.对于这样的e--p关系,土力学选用对数函数对其描述.对数曲线图4(b)与土e--p关系图4(a)相似,因而可描述模量随压力增大而增大的特点,更重要的是,以对数函数进行描述,可使土的压缩曲线在e--lnp坐标中转换成为直线,如图4(c)所示.这为之后建立描述土力学行为的经典临界状态理论奠定了基础[12].

殷桃有过规则,不再碰军旅题材。为莫莉解禁,是她真喜爱这个脚色,“她貌似热闹,但热闹都在他人嘴里,她是个孤单的人。”

图4 土压缩特性的对数函数描述

在本科生土力学教学中,线性化简化的思想还隐含在如下的3个教学内容中:液塑限联合测定,地基沉降与时间关系,及土强度参数的测定.

液塑限联合测定方法广泛应用于土的液限与塑限的测定.质量为76g的圆锥锤锥尖下沉10mm对应的含水量为液限wL,锥尖下沉2mm对应的含水量为塑限wP.圆锥锤下沉深度h与土的含水量w成较好的双对数关系[13]

式(4)中,A与B均为拟合参数.含水量与下沉深度在lgw--lgh双对数坐标中表现为线性关系.因此,在实际操作中,只需配制 3种 (甚至在理论意义上只需2种)含水量w1,w2,w3土试样,测定相应的锥尖下沉深度h1,h2,h3.在lgw--lgh双对数坐标中即可回归得到直线方程式(4),如图5所示.再在图中分别读取锥尖下沉深度为10mm和2mm所对应的含水量,即为相应的液限wL和塑限wP.

图5 液塑限联合测定示意

地基沉降量与时间的关系可由指数函数近似描述.t时刻的地基沉降量s(t)可表达为

式中,s∞为地基最终沉降量,a为拟合参数.这表明地基沉降量与时间在exp(−t)--s坐标中成线性关系.故通过观测有限的沉降量数据 (t1,s1),(t2,s2),···,(tk,sk)可拟合出exp(−t)--s坐标中的直线方程(5)[14],如图6所示.该直线在纵轴上的截距即为最终沉降量.此外,还可通过拟合出的直线读取对应任一时间ti的地基沉降量si.

图6 地基沉降与时间指数关系示意

在“土的抗剪强度”这章,基于库仑定律的抗剪强度 τf(σ) 表示为

根据文献[15],式(6)中的强度参数c与ϕ通过三轴剪切试验确定,如图7所示.然而,在实际操作中3个以上的莫尔圆很可能不存在公切线.这时可启发学生进行思考.根据图7,剪切破坏时,应力状态(σ1f,σ3f)对应的应力莫尔圆与强度线相切,故而

图7 通过莫尔圆确定土强度参数示意

这表明,破坏应力状态(σ1f,σ3f)满足式(8)所述的线性方程.因此只需将若干组试验所得的破坏应力状态点 (σ1f,σ3f)逐个绘制在 σ1--σ3坐标中,如图8所示,而后对这些点进行线性回归得到参数k与b,继而再根据k与b计算出强度参数c与ϕ.

图8 通过线性回归确定土强度参数示意

5 工程量取值范围

既然土力学是实践性很强的科学,学生在学习时就必须将理论与摸得着的实际建立起深刻联系.这就要求学生对数量有大致估算的能力.

土的天然密度 ρ介于 1.6g/cm3至 2g/cm3之间.保守考虑,可认为土的密度约为水的2倍.这样一来,1m厚的土的竖向自重应力相当于约 2m高水柱的压强,亦即20kPa.可依此估计地基中的竖向自重应力.另外,民用建筑物每一层正常使用时的载荷总共不超 20kPa,因而一层楼房的竖向载荷也可考虑为1m厚土的自重,可依此估计建筑物基底压力.

土内摩擦角 ϕ≈30°左右,根据式 (1),K0≈0.5.故处于侧限状态的地基土中,侧向压应力约为竖向压应力的一半.

土力学中一维压缩线整理在 e--lgσv坐标中,而等向压缩线整理在 e--lnp坐标中.前者的斜率为压缩指数 Cc,后者的斜率为 λ. 考虑到 p=(1+2K0)σv/3,则 Cc与 λ间应差一个 ln10的倍数[16].通过分析得知

因此,通过固结仪进行一维压缩试验测得Cc后,将其除以2.3,即可近似得到参数λ.

6 辨析思考相近的问题

土在一般情况下是不抗拉的.因此,若土与结构面有相互背离的趋势,则土将与结构面脱开.结构面在脱开部分的应力记为0.土力学教学中,这样的情形分别出现在基础反力计算与挡土墙主动土压力计算中.

若墙后填土重度为γ,黏聚力为c,则主动土压力σa沿墙后填土深度z的分布表示为[17]

式中 Ka是主动土压力系数.墙顶 z=0m处,;距墙顶处,σa(z0)=0kN/m.由于挡土墙与土之间不能承受拉应力,直接将该拉应力段的应力略去,即得到墙后主动土压应力分布.拉应力的略去不影响0应力点位置,也不使压应力区发生应力重分布,如图9.

图9 挡土墙主动土压力分布

与此相似,若长 L宽 B的基础在长度方向上受大偏心力F作用,当偏心距e>L/6,距偏心载荷较远处的基底反力则为拉应力,如图10所示.由于基底与地基间不能承受拉力,基底与地基局部脱开,需略去拉应力.拉应力略去后,0应力点位置由y=L2/(12e)变为y=(L−3e),压应力区发生应力重分布,最大压应力由pmax=F(1+6e/L)/(BL)变为pmax=2F/[3B(L/2−e)],如图10所示[18].

图10 大偏心载荷作用下矩形基础基底压应力分布

挡土墙土压力分布和基底反力分布都是土力学中的典型应力分布问题,然而在处理拉应力区应力分布问题上却采取了截然不同的做法.二者的本质差异在于:挡土墙上应力来源于其向远离填土方向移动,是位移控制加载.而基底应力缘于上部结构载荷作用,是力控制加载.

挡土墙上计算出的拉应力是假定位移控制加载在该段施加成功,使该段墙后填土达到极限平衡状态的情形下计算得到的.然而,填土无法承受拉应力致使挡土墙与填土在该段脱开,故该段填土的位移加载根本没有加上去,挡土墙在该段的应力分布自然也就是0.由于是位移控制加载,假想拉应力区的脱开并不影响挡土墙压应力区位移控制加载的成功施加,故压应力区应力分布不变.

基底应力分布是力控制加载,因而基底反力必须与所施加的上部载荷相平衡.这种情况下,若只将拉应力略去而不改变压应力区应力分布,则会导致反力与载荷不平衡.故基底应力计算中遇基础与地基脱开时,必须相应考虑压应力的重分布.

7 结语

作者介绍了在土力学教学实践中的一些体会,包括形象传达、对比强化、归一化思想、线性化简化、工程量取值以及相近问题辨析.希望在对比、演绎中使学生更充分地体会到土力学的科学性与实践性.

1 Terzaghi K,Peck RB.Soil Mechanic in Engineering Practice.Warwickshire:Read Books Ltd,2013

2沈珠江.理论土力学.北京:中国水利水电出版社,2000

3李广信,吕禾,张建红.土力学课程中的实践教学.实验技术与管理,2006,23(12):13-23

4李大勇,张雨坤,刘炜炜.工程问题中有效应力原理的应用与理解.力学与实践,2013,35(2):92-94

5江建洪.面向工程管理专业本科生的土力学教学—— 以水头概念的引入为例.力学与实践,2016,38(3):321-323

6游强,游猛.问题式教学法在《土力学与地基基础》教学中的实践.力学与实践,2012,34(4):86-88

7丁洲祥,李涛,白冰等.MAPLE在土力学与地基基础工程研究型教学中的应用.力学与实践,2013,35(6):87-89

8沈扬,葛冬冬,陶明安等.土力学原理可视化演示模型实验系统的研究.力学与实践,2014,36(5):663-666

9祝恩阳.考虑孔隙水浮力的渗透力公式推导.力学与实践,2015,37(6):761-762

10希伯勒.材料力学.北京:机械工业出版社,2013

11姚仰平,汪仁和,徐新生.土力学.北京:高等教育出版社,2012

12 Wood DV.Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics.Cambridge:Cambridge University Press,1990

13侍倩,曾亚武.岩土力学实验.武汉:武汉大学出版社,2006

14陈希哲,叶菁.土力学地基基础.北京:清华大学出版社,2013

15李广信,张丙印,于玉贞.土力学.北京:清华大学出版社,2013

16祝恩阳,王平,周群.一维压缩参数与等向压缩参数的关联.工业建筑,2015,45(s):108-111

17孙世国,武崇福,刘洋.土力学地基基础.北京:中国电力出版社,2015

18陈国兴,樊良本,陈甦等.土质学与土力学.北京:中国水利水电出版社,2006

TU43

A

10.6052/1000-0879-17-134

2017–04–25收到第1稿,2017–06–19 收到修改稿.

1)祝恩阳,讲师,主要从事岩土本构理论的教学与研究.E-mail:zhuenyang@ncut.edu.cn

祝恩阳,李晓强,杜亚楠.土力学教学实践中几个小问题的思考.力学与实践,2017,39(6):612-616

Zhu Enyang,Li Xiaoqiang,Du Ya’nan.Thinking of several problems in soil mechanics teaching.Mechanics in Engineering,2017,39(6):612-616

(责任编辑:胡 漫)