大学男生引体向上与握力及腹背肌的相关性分析

张 锐,于 芳

大学男生引体向上与握力及腹背肌的相关性分析

张 锐,于 芳

目的了解大学生引体向上、握力、背肌力量与腹肌力量及其之间的关系,为提高大学生引体向上的力量训练提供一些参考和建议。方法通过文献资料法、指标测量法及数理统计法对中北大学大一、二男生引体向上水平与握力、腹肌力量及背肌力量的相关性进行分析。结果与一年级大学生相比,二年级大学生引体向上数量、仰卧卷腹均值、背肌力量均值都显著性增加(P<0.05),不同年级背力等级分布存在极其显著性差异(P<0.01);引体向上水平和握力、仰卧卷腹、背肌力量均存在非常明显的正相关(P<0.05)。结论仰卧卷腹数量少、背肌力量差是造成大学生引体向上水平下降的主要因素,教师要正确引导学生对腰腹力量和背肌力量进行锻炼,不仅可以提高大学生的引体向上水平,而且有利于大学生身体素质水平的提高。

引体向上;握力;腹肌力量;背肌力量;相关性分析

多年以来力量素质是大学生体质监测与评价的重要考核标准之一,测试手段也随着时代发展不断的进行改进。在2007~2012年,大学生的上肢肌肉力量是通过握力体重指数说明的[1]。2014年,新出台的《国家学生体质健康标准(2014年修订)》明确指出引体向上是大学生男生体质健康测试项目之一[2]。引体向上主要测试上肢肌肉力量的发展水平,为男性上肢力量的考查项目,也是衡量男性体质的重要参考标准和项目之一。它需要握力、上肢力量和肩带力量进行合理的配合,使躯体能够克服自身的重力。2015年公布的《2014年国民体质监测公报》显示,介于13~19岁的全国青少年引体向上的测试数据中,16、17、18岁年龄组完成的引体向上数量分别平均是3.8、4.2和4.5 个[3]。而 1995 年武汉市学生体质测试的数据显示,16、17、18岁年龄组完成的引体向上平均数分别是3.87、5.55和5.68个。分析两组数据,能够在一定程度上看出,之前20年学生上肢与背部力量的下滑趋向相当明显。按照1989年采用的“国家体育锻炼标准”,男生必须做到10个以上,引体向上这一项目才算合格。这一标准在过去20多年一降再降,即假若仍旧实施1989年的标准,当今极少学生能测试及格。因此,怎样提高大学生引体向上水平就成为了当今研究者的关注焦点。本文通过测试中北大学大学生引体向上、握力、背肌力及腹肌力的肌肉力量,找出它们之间的相关性,旨在进一步研究学生体质下降的深层原因,为针对提高大学生引体向上的力量训练提供一些参考和建议,以促使学生们养成良好的运动习惯。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

在自愿参与的基础上从中北大学一、二年级中随机抽取健康大学生85名,平均年龄19.56±2.12岁。测试前几天没有熬夜,作息不规律,身体状态要好,一直在学校,没有经过大强度的训练。不存在特训后引起的肌肉疲劳以及身体不适,测试前所有同学都进行了热身准备活动。整个实验过程中均有医务监控。

1.2 测试标准(见表1)及研究方法

从表1可以看出引体向上、握力、腹肌力量及背肌力量的评分标准。最后使用Excel进行数据统计,采用SPSS17.0进行分析,结果以均值±标准差表示。采用t检验法进行组间均值差异性比较,采用方差检验对构成比进行比较,P<0.05表示差异的显著性。以Pearson相关分析检验变量之间的相关程度与显著水平,采用逐步回归法做多元回归分析,探讨变量之间的关联性。

表1 引体向上、握力、腹肌力量及背肌力量评分标准

2 研究结果与分析

2.1 调查对象基本情况

从表2可以看出一、二年级随年级升高,身高和体重略有下降,年级间没有显著性差异(P>0.05)。

表2 调查对象基本情况

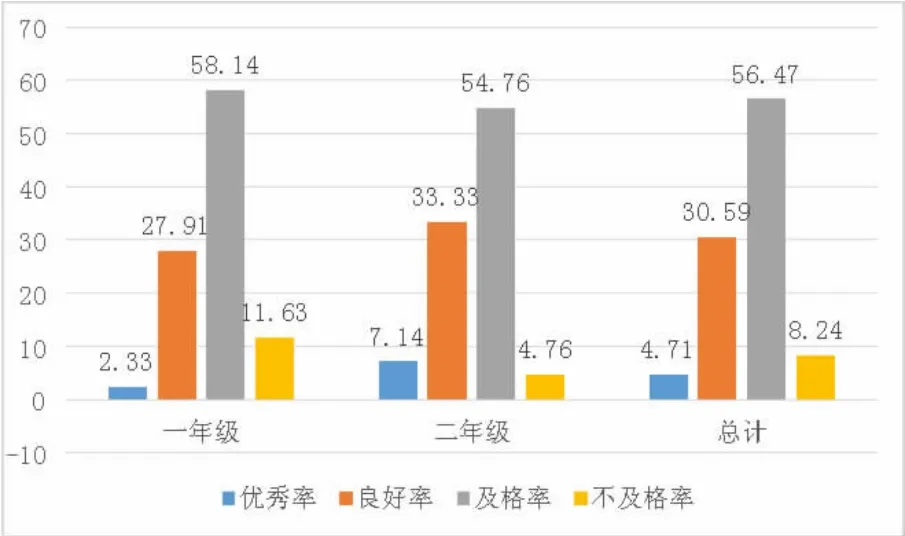

2.2 受试者引体向上水平及等级分布

从表3可以看出一、二年级随年级升高,平均数数量呈上升趋势,年级间存在极其显著性差异(P<0.001)。从图1看出,不及格率在总体中占有巨大的比重,说明一、二年级学生的引体向上水平总体水平较差,一、二年级随着年级的升高,不及格率和优秀率在下降,良好率和及格率在上升,年级间不存在显著性差异(X2=3.039,P=0.386,P>0.05)。

表3 不同年级引体向上数量均值+s)

表3 不同年级引体向上数量均值+s)

注:与一年级比较,***P<0.001

年级 平均数(个)一年级二年级总计2.33 5.52***3.91标准差 最大值0.00 0.00 0.00 3.45 3.40 3.77最小值20.00 15.00 20.00

图1 不同年级引体向上测试等级分布图

2.3 受试者握力水平及等级分布

从表4可以看出,一、二年级随年级升高,握力均值略有升高,年级间握力均值不存在显著性差异(P>0.05)。从图2可以看出,及格率在图中占有最多的比重,良好率次之,优秀率和不及格率占的比重较少,说明中北大学一、二年级的学生总体处于及格以上水平,一、二年级随年级升高,优秀率和良好率升高,及格率和不及格率在下降,年级间握力等级分布不存在显著性差异(X2=2.511,P=0.473,P>0.05)。

表4 不同年级握力均值+s)

表4 不同年级握力均值+s)

年级 平均数(kg)一年级二年级总计43.47 45.35 44.40标准差 最小值29.00 37.00 29.00 6.86 5.59 6.30最大值55.00 66.00 66.00

图2 不同年级握力测试等级分布

2.4 受试者仰卧卷腹水平及等级分布

从表5可以看出一、二年级随着年级的升高,平均数也在升高,年级间仰卧卷腹均值存在显著性差异(P<0.05)。从图3可以看出良好率在一、二年级仰卧卷腹等级分布图上占有最大的比重,说明一二年级学生的仰卧卷腹水平普遍处于良好的水平,及格率次之,一、二年级的优秀率均为零,说明一、二年级的学生还应加强自身的仰卧卷腹水平还有上升的空间,说明随着年级的增长,同学们逐渐意识到仰卧卷腹的重要性,且提高了自身的仰卧卷腹水平,一、二年级随着年级的升高,良好率在上升,及格率和不及格率在下降,不同年级仰卧卷腹等级分布不存在显著性差异(X2=1.930,P=0.381,P>0.05)。

表5 不同年级仰卧卷腹均值+s)

表5 不同年级仰卧卷腹均值+s)

年级 平均数(个)一年级二年级总计37.49 42.51*39.96标准差 最小值20.00 26.00 20.00 8.969 8.849 9.209最大值58.00 58.00 58.00

图3 不同年级仰卧卷腹测试等级分布图

2.5 受试者背力水平及等级分布

从表6可以看出一、二年级随着年级的升高,平均数在升高,最小值也在升高,但最大值下降了不少,不同年级背肌力量均值存在显著性差异(P<0.05)。从图4可以看出一、二年级学生的背肌力量整体处于较高的水平,一年级学生从良好率、及格率到不及格率处于递增的趋势,而二年级学生正好相反,说明一年级学生的背肌力量整体水平落后于二年级学生,一、二年级随着年级的升高,优秀率、良好率、及格率呈现上升趋势,不及格率大幅度下降,不同年级背力等级分布存在极其显著性差异(X2=15.213,P=0.002,P<0.01)。

表6 不同年级背肌力量均值+s)

表6 不同年级背肌力量均值+s)

注:与一年级比较,*P<0.05

年级 平均数(kg)一年级二年级总计135.44 150.93*143.09标准差 最小值96.00 113.00 96.00 31.87 24.49 29.35最大值235.00 208.00 235.00

图4 不同年级背力测试等级分布图

2.6 受试者引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的关系验证

2.6.1 受试者引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的相关性分析

本研究采用Pearson相关做分析,受试者引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的关系如表7:0.249,0.470,0.542。引体向上水平和握力存在显著正相关(P<0.05),引体向上水平与仰卧卷腹、背力均存在非常明显的正相关(P<0.001);背力与引体向上、握力存在非常明显的正相关(P<0.001),与仰卧卷腹存在显著正相关(P<0.05);握力与仰卧卷腹不存在相关(P>0.05)。

表7 受试者引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的相关系数矩阵

2.6.2 受试者引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的回归分析

做回归分析以验证引体向上水平与握力、仰卧卷腹及背力水平的联系。本研究引体向上为因变量,握力、仰卧卷腹及背力水平为自变量,同时把可能影响引体向上的身高、体重和BMI作为控制因素,运用逐步回归法(stepwise)做多元回归分析。

从表8可以看出回归方程解释率R2为0.418,背力和仰卧卷腹对引体向上的联合解释量为41.8%。回归方程为:引体向上=10.398-0.059×背力+0.148×仰卧卷腹。 F=29.414,P<0.001,达到明显程度,则方程可建立线形回归模型。说明背力和仰卧卷腹与引体向上存在直接联系。握力被剔除出回归方程。

表8 逐步回归的回归系数与显著性系数的检验表

3 讨论

3.1 不同年级间各项目水平变化

一年级学生刚从忙碌的高中过来,高中阶段体育课被占用现象严重,导致学生体育锻炼意识较差,身体素质差。而大学规定每年都要进行体育测试,它是考察学生综合素质的一项重要内容,其与评优评先联系在一起,且大学一、二年级有体育课,从无出现被占用的现象,大学的各种体育社团也多,同学们的闲暇时间经常用来锻炼,随着年级的增长,学生对体育锻炼的意识得到增强,身体素质也随之增强,特别是引体向上数量和背肌力量水平。本次研究显示,不同年级间引体向上数量均值存在极其显著性差异(P<0.001);不同年级仰卧卷腹均值存在显著性差异(P<0.05);不同年级背肌力量均值存在显著性差异(P<0.05),不同年级背力等级分布存在极其显著性差异(P<0.01)。毛振明博士指出“体育锻炼习惯是人在后天的长期的体育实践中形成的参与体育锻炼的行为定势(趋势)和行为模式(样式)”[4],他主要强调了习惯是从无到有的养成过程,大学每年都进行体质测试,在无形之中使学生养成了体育锻炼意识发生改变,从而使学生养成体育锻炼的好习惯。本研究表明,二年级学生的身体素质好于一年级学生的身体素质。

3.2 引体向上与握力

握力主要测试前臂肌肉力量的发达程度,是由前臂外侧肌群和手内在肌群的共同收缩活动而产生的,引体向上动作主要用到手臂的肌肉大多是上臂的肌肉,包括肱桡肌、肱二头肌和肱三头肌,用到了前臂和手部肌肉的力量较少[5]。本次研究表明,引体向上与握力具有正相关(P<0.05)。握力与前臂和手部肌肉体积的相关性最为显著,这两部分肌肉的体积越大,握力越大,能够对这两部分肌肉体积预测握力的大小。焦伟国认为,手长、手宽、掌厚、前臂长、前臂围等与握力的关系相当紧密,特别是手宽和手长对握力的影响最明显[6]。可见,握力在引体向上中的影响较小。

3.3 引体向上与仰卧卷腹

仰卧卷腹主要锻炼的是人体的腹肌,腹肌力量处于人体重心附近,他带动着下肢在引体向上中向上运动。腹肌最基本和最重要的功能就是更好的保护我们的腰椎和骨盆,维持脊柱的健康。如果腹肌无力,易导致骨盆、腹部向前突出,身体重心随之向前移动,为了适应这种变化,腰椎需前突增加,下背部的肌肉此时会受到过分牵拉,容易造成引起劳损,产生各种腰痛症状,引体向上的动作完成度自然就会下降。本研究表明,引体向上与仰卧卷腹存在非常明显的正相关(P<0.001)。腰腹力在每个项目上都占有核心的地位,徐浩指出,跳水训练中运动员腰腹部位的肌肉对各个运动起着枢纽的作用,不但是发力的中心,也是空中技术保障前提和基础[7]。于学成认为,腰腹力量在篮球训练中发挥着巨大的作用,它是篮球运动员完成技术动作和对抗的关键,它能提高运动时腰腹向四肢及其它肌群的能量输出,进而提高篮球运动员的竞技能力[8]。可见,腰腹力量是衡量学生引体向上优秀与否的一个重要指标,应予以特别重视。

3.4 引体向上与背力水平

受试者的背力水平通过对背力计的链条最大力量的进行拉得出数据,其背力主要是通过背浅肌和背深肌的肌肉力量体现出来的,背部的肌肉在引体向上中主要是通过背阔肌这一大肌肉群发力,斜方肌相对发力较小。背阔肌作为人体最大的扩肌,引体向上对背阔肌的刺激十分强烈,背阔肌的作用是在伸展、内收、内旋肱骨,在做引体向上时拉起肢体辅助呼吸,能够使背部挺拔,减少腰部的不适[9]。斜方肌连接枕骨的上束,对肩起支撑的功能,以及在支撑手臂与协调颈部、脊柱、肩胛骨有辅助功能[10]。本研究表明,引体向上与背力水平存在非常明显的正相关(P<0.001)。背肌力量的提高,使脊椎骨的形态和结构得到改善,肌肉组织得到质和量的改变,各关节周围的肌肉力量使椎体稳定性得到提高,在上拉过程中减少因神经疲劳和过份集中刺激而导致的肌肉疲劳。可见,背肌力量是衡量学生引体向上优秀与否的一个重要指标,应予以特别重视。

综上所述,学生随着年级的增长,体育锻炼意识也得到了增强,二年级身体素质明显好于一年级学生身体素质,学生要靠肌肉力量完成引体向上,则要具备强大的腰腹和背部的肌肉力量,且进行合理的力量训练。

4 结论与建议

4.1 结论

不同年级间引体向上数量均值存在极其显著性差异 (P<0.001)。不同年级仰卧卷腹均值存在显著性差异(P<0.05)。不同年级背肌力量均值存在显著性差异(P<0.05),不同年级背力等级分布存在极其显著性差异(P<0.01)。引体向上水平和握力存在显著正相关(P<0.05),引体向上水平与仰卧卷腹、背肌力量均存在非常明显的正相关(P<0.001)。

4.2 建议

仰卧卷腹数量少、背肌力量差是造成大学生引体向上水平下降的主要因素,这两者使大学生克服自身重力难度变大,引体向上数量受到影响,建议大学生应加强对腰腹力量的锻炼,腹肌力量位于人体重心周围,是人体引体向上中的核心与枢纽,它在人体引体向上中起到重要的支撑和连接作用;大学生要加强对背部肌肉力量的锻炼,背阔肌和其他背部肌肉,几乎填满了上半身,占肌肉量的很大一部分,在稳定上半身肌群发挥着重要作用;教师要正确引导学生对腰腹力量和背肌力量进行锻炼,不仅可以提高大学生的引体向上水平,而且有利于大学生身体素质水平的提高。

[1] 陈同强.大学男生体质检测力量指标有效性研究[D].聊城大学,2014.

[2]张崇艳.2013年学生体质测试结果分析——以内蒙古商贸职业学院为例[J].当代体育科技,2014,4(33):121-123.

[3] 国家体育总局群体司.2015年国民体质监测公报[EB/OL].人民网,http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1422/7331093.html,2015-11-25

[4] 刘晶晶.秦巴山区中小学生体育锻炼习惯和现状调查与分析[D].西安体育学院,2014.

[5] 叶长林,张春华.握力器研究现状与进展[J].当代体育科技,2014,4(10):176-176.

[6] 王 婕.山西省中老年人握力水平的比较研究及相关因素分析[D].中北大学,2013.

[7] 侯 爽.腰腹力量训练对单排轮滑球运动员射门速度的实验研究[D].北京体育大学,2014.

[8] 刘文军.核心力量训练与离心力量训练对小轮车运动的作用[J].当代体育科技,2014(21):29-29.

[9] 李晓霞.陕西省赛艇运动员划艇与专项力量练习肌肉活动特征的实验研究[D].西安体育学院,2012.

[10]徐国栋,袁琼嘉.运动解剖学(第 5版)[M].人民体育出版社,2012:97-98.

Correlation Analysis between Pull-up Ability and Grip Strength and Dorsal Abdominal Muscles of Male College Students

ZHANG Rui,YU Fang

ObjectiveTo study the relationship between pull-up ability, grip strength, abdominal muscle strength and dorsal muscle strength of male students',and to give theoretical guidance and practical reference for improving the male students'strength training.MethodsThe correlation between these indicators were analyzed by means of literature,index measurement method and mathematical statistics method.ResultsCompared with the first grade students, the pull-up number, mean value of crunches and dorsal muscle strength of the second grade students increased significantly (P<0.05).There was an extremely significant difference in the grade distribution of the dorsal muscle strength in different grades(P<0.01).Pull-up ability and grip strength,abdominal and dorsal muscle strength showed a significant positive correlation (P<0.05).ConclusionThe main factor that casusing the level declined of pull-up ability was the low strength of abdominal and dorsal muscle which should be guided by correct training.This measurement could not only improve the students'pull-up ability,but also conducive to raising the college Students'physical qualities.

Pull-up;Grip strength;Abdominal muscle strength;Dorsal muscle strength;Correlation analysis

G80-05

A

1003-983X(2017)12-1070-04

2017-10-12

山西省教育科学规划课题(GH-09078)

张 锐(1993~),男,山西晋城人,在读硕士,研究方向:运动人体科学.

中北大学体育学院,山西 太原,035001 College of Phydical Education,North University of China,Taiyuan Shanxi,035001