构建大学英语涉海课程体系初探

——基于青岛市社会需求调查

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100)

一、问题提出

大学英语教学可分为通用英语(English for General Purposes,EGP)和专门用途英语(English for Specific Purposes,ESP),大学英语涉海课程属于ESP课程的范畴。Hutchinson和Waters将ESP定义为与某个学科或职业相关的英语,它旨在满足学习者的特定需求。[1]320世纪60年代,ESP起源于以美国为首的英语国家,伴随着这些国家在科学、社会、经济等方面的迅猛发展,英语成为专业和职业发展中必不可少的实用工具,因此以满足专业和职业发展需求为目标的ESP课程在大学英语教育中占据越来越重要的地位。

新中国成立以来,我国教育部历次出台的大学英语教学大纲或教学要求都把打好语言基本功作为主要教学目标,但从新世纪以后我国出台的多项关于教育发展的重要文件中可以看到大学英语越来越重视ESP课程教学。2001年教育部颁布的《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》大力提倡双语教学,推动我国高等教育和国际水平接轨。[2]2003年教育部启动了《高等学校教学质量与教学改革工程》,其中包括大学本科公共英语教学改革,此后大学英语教学改革试点工作从180所高等院校开始,并很快在全国范围内展开,旨在通过ESP课程教学等途径改善大学英语教学费时低效的现状。[3]

2010年中共中央、国务院印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,明确提出“适应国家经济、社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野,通晓国际规则,能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才”,这要求高等院校构建更加完整的大学英语课程体系,开设反映学校和学科特点的ESP课程,实施专门化和个性化教学。[5]2013年颁布的《上海市大学英语教学参考框架(试行)》是我国第一份地方性的大学英语教学指导文件,它明确提出ESP课程在大学英语教学中的核心地位,并掀起了新一轮大学英语教学改革。[6][7]

目前,我国大部分高等院校已经根据学生的英语水平和学校的学科特色开设了多种门类的ESP课程,本文所探索的大学英语涉海课程体系起因于中国海洋大学的人才培养需求,中国海洋大学是一所以海洋学科为特色的重点高等院校,也是教育部批准的大学英语教学改革示范点,构建大学英语涉海课程体系符合该校的办学特色和大学英语教学改革的大方向。青岛市作为我国最重要的沿海城市之一,是国家海洋建设的排头兵,是国家涉海机构和人才的聚集地,也是涉海英语需求的晴雨表。基于青岛市的社会需求分析具有典型性和代表性,其研究成果能够为大学英语涉海课程体系的构建提供有效依据。

二、文献回顾

需求分析指通过内省、访谈、观察和问卷等手段对需求进行研究的技术和方法,它是一种基于本土情境、讲究实用的活动。在外语教学领域,需求分析最初应用于ESP课程,并从上世纪70年代起受到关注。[8]国内外学者普遍认为需求分析是课程设置的先决条件,并且需求分析必须贯穿课程建设的各个环节。ESP课程在国外已有几十年的发展历史,在国内则只有短短十几年,基于需求分析的ESP课程建设亦是如此。下面简要回顾外语教学需求分析的理论研究和基于需求分析的ESP课程实证研究情况。

在国外,外语教学需求分析的理论研究已有40年历史,主要集中在外语需求的定义和分类、外语需求分析的模型,以及数据采集和处理的方法等方面,其中需求分析模型因其在外语教学中的重要性和实用性而广受关注,国外多位外语专家提出了各自的需求分析模型。目标情景分析模型主要针对学生在将来目标职业或学业情景下的语言要求作分析,其中最著名的是Munby提出的“交际需求处理器”(Communication Needs Processor,CNP),它制定了一套用于发现目标需求的基本步骤。[9]32-34Allwright提出了目前情景分析模型,又称欠缺分析模型,用于识别学习者目前已知与目标环境中所需知之间的欠缺并进行针对性施教。[10]Hutchinson和Waters的分析模型以CNP为基础并加以改进,兼顾了目标情景分析和学习需求分析两个部分。[11]3Dudley-Evans和St John的分析模型则从学生专业信息、学习者的个人信息、语言信息、学生欠缺、语言学习信息、专业交际信息和学习者课程需求等出发,得出目标情景和学习环境的相关信息,它整合了以上三种模型的主要分析要素,是迄今为止最新、最完善的外语需求分析模型。[12]121-139在国内,外语需求分析的理论研究历史较短,还未形成独立、完整的理论体系。目前的理论研究主要包括基础理论的介绍和外语需求分析模型的构建。在基础理论方面,倪传斌和刘治梳理了外语需求的六大特征:核心性、层次性、可分性、可测性、变化性和多维性。[13]余卫华讨论了需求分析在外语教学中的作用,介绍了需求分析的具体步骤,并结合目标情景分析和目前情景分析两种模型探讨了定量和定性相结合的数据采集方法。[14]在需求分析模型方面,夏纪梅和孔宪辉的模型侧重语言的交际功能,认为外语课程必须作情况、学习目的和职业需求三类分析。[15]王海啸主张从社会、学习者、教师、学校和教育行政部门的角度来分析大学英语的教学需求,从而制定可实现的大学英语教学目标。[16]陈冰冰则以国内外现有外语需求分析理论和模型为基础,从学生个人需求和社会需求两个角度提出大学英语需求分析模型的理论架构。[17]

近年来,国内外都开展了大量地基于需求分析的ESP课程实证研究。按照研究范围,可分为针对某一个地区、某一所学校和某一门课程的研究。Mazdayasna和Tahririan调查了伊朗七所高校护理专业大学生对于ESP课程的需求状况。[18]2012年上海高校大学英语指导委员会对上海24所高校的1万多名学生和500多名教师进行了ESP课程需求调查。 Evans和Green调查了香港理工大学本科生的英语学习情况和对学术英语的需求状况。[20]王蓓蕾和张为民等则分别对同济大学和清华大学两所学校的ESP课程设置和教学现状开展需求分析。[21][22]国内外也开展了大量针对某一门ESP课程的需求分析实证研究,主要涉及商务、法律、医学、科技等领域,也有少量专门针对学校专业特色开设的ESP课程,如海事、军事、医药、电力英语等。这些研究为高等院校ESP课程建设提供有效依据,也证明需求分析对ESP课程的开设、调整和完善起到积极、有效的作用。按照研究对象,可分为基于学生需求和基于社会需求的研究,研究者既可以通过需求分析为开设新课程提供依据,也可用于评估和改进现有课程。国内外基于学生需求的实证研究主要通过调查学生的个人信息、语言信息、学习动机、课程需求、课程评价等情况,使ESP课程满足学习者的个性化学习需求。基于社会需求的研究主要通过拜访用人单位、调查毕业生、搜集招聘信息等途径,了解社会对于大学生的英语要求,从而为ESP课程建设提供目标情景导向。通过文献回顾可以发现,基于学生需求的实证研究数量远远超过基于社会需求的实证研究,研究数量的差距既源于社会需求研究的重要性还未得到足够重视,也源于社会需求研究在数据采集、分析和使用上挑战更大,不似基于学生需求的研究那般简便易行。本文从社会需求的角度研究大学英语涉海课程体系的构建符合外语需求分析的整体构架,也在一定程度上弥补了国内外社会需求研究相对薄弱的缺陷。

三、研究设计和样本分析

(一)研究设计

本研究采用问卷调查和访谈相结合的研究方法。问卷包括三部分:第一部分是被调查者的基本信息,以为了确保研究样本的典型性和代表性;第二部分是被调查者的英语需求状况,旨在了解涉海单位工作人员使用英语的实际情况;第三部分是被调查者对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议,将为开设大学英语涉海课程提供直接依据。为确保研究样本的典型性和代表性,112位被调查者均来自驻青涉海单位,且工作岗位与海洋直接相关。问卷收发通过百度问卷平台操作,电子问卷的使用大大提高了工作效率,调查结束后笔者将有效问卷导入Microsoft Office Excel 2007软件,随后使用该软件对问卷数据进行处理。

本研究还选取参与问卷调查的涉海单位工作人员进行半结构式访谈,共计访谈11人次。访谈问题与问卷基本一致,并重点询问了访谈对象对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议,访谈是对问卷数据的深度支持和解析,通过访谈笔者不仅能更好地理解问卷调查的结果,而且了解到一些问卷之外的有效信息。本研究采用定量和定性相结合的研究方法,既保证了调研过程的客观性和可操作性,也提高了调研数据的全面性和深入性。

(二)样本分析

本研究采用目的性抽样和滚雪球抽样相结合的方法抽取样本。笔者依托青岛太平洋学会、中国海洋大学中澳海洋带管理研究中心等机构联系驻青涉海单位工作人员参与问卷调查和访谈,并由已参与人员邀请或推荐其他驻青涉海单位工作人员。研究样本人口统计学特征如表1所示。被调查者主要来自驻青企业、高校或科研院所以及机关事业单位。在被调查者中,商务人员和科研人员占多数,其次是行政管理人员和工程技术人员,此外有个别被调查者为后勤保障人员、非官方组织工作人员等。从样本的学历层次来看,所有被调查者都具有本科及以上学历,其中本科所占比例最高,硕士和博士所占比例接近。学历层次说明本研究的调查对象都具备高等教育背景,曾经是大学英语的教学对象,他们的回答具有针对性。从样本的职称结构来看,初级、中级、副高级和高级职称的比例依次递减,呈金字塔状分布。

表1 样本人口统计学特征

四、实证分析结果

(一)涉海工作人员的英语需求状况

调查发现,涉海工作人员对英语的需求是非常强烈的,超过九成的被调查者认为英语对于本人或本单位的工作非常重要或重要,只有极少数人(6.3%)认为英语不重要,这说明英语在涉海单位的业务或管理工作中发挥着非常重要的作用。正如一位访谈人员所讲,海洋是国家对外发展的前沿,是国内外联系的纽带,涉海工作对英语的需求程度理应高于其它工作。

本研究以多选题的形式询问了被调查者在工作中用到的英语是通过哪些途径习得的。共有81人(占总数的72.3%)认为是通过工作中作报告、写报告、写文章等使用英语的机会,边用边学掌握的,77人(占总数的68.8%)是通过工作中涉及的英语书籍、期刊、影音等专业/行业资料学习的,65人(占总数的58.0%)是通过学校的英语课程学习的。另有46人(占总数的41.1%)是通过读书看报、观看电影和电视节目等日常活动习得的,30人(占总数的26.8%)是在国外生活、学习或工作经历中学到的。访谈人员表示学校的英语课程是基础,教学内容具有通用性,但对于具体工作而言针对性不强。为满足工作岗位对英语的实际需求,大学英语应该开设更多的ESP课程,大学英语涉海课程体系的构建能够在很大程度上满足涉海工作人员的实际英语需求,提高大学英语教学的针对性。

本研究也以多选题的形式询问被调查者工作中主要在哪些情况下使用英语。调查结果显示,使用英语较多的情况主要与涉外工作相关,有76人(占总数的67.9%)在接待外宾或与外国人交流时使用英语,62人(占总数的55.4%)在组织或参加国际会议等活动时使用英语,54人(占总数的48.2%)在出国访问、考察、洽谈业务等活动中使用英语。其次,许多被调查者使用英语处理日常业务,有64人(占总数的57.1%)用英语搜集专业/行业信息,58人(占总数的51.8%)用英语进行邮件书信往来,44人(占总数的39.3%)用英语撰写报告或发表文章。另外,有小部分人用英语做讲座、报告和宣讲,以及用英语翻译资料和现场口译。这部分调查结果表明涉海工作中使用英语的情况相当广泛,也相对集中在涉外场合和日常业务两类工作中。

本研究具体调查了涉海工作人员对听说读写译各种英语技能的需求程度和欠缺程度,详见表2。调查结果显示英语听力和口语是涉海工作人员普遍需要并且欠缺的技能,应该把听说能力作为大学英语涉海课程教学的重中之重,这与大学英语教学的整体目标是一致的。2007年教育部印发的《大学英语课程教学要求》规定:“大学英语的教学目标是培养学生的英语综合应用能力,特别是听说能力,使他们在今后学习、工作和社会交往中能用英语有效地进行交际。”[23]多数被调查者认为工作中需要英语阅读技能,但只有少数被调查者认为工作中欠缺该技能,这符合我国英语学习者以英语阅读见长的传统和现状。略超过半数的被调查者认为需要并且欠缺英语写作技能,这些被调查者主要包括科研人员以及一部分商务人员和工程技术人员,然而他们具体需要的英语写作技能是存在明显差异的,科研人员更需要学术写作技能,商务人员和工程技术人员则更需要实用写作技能。相比而言,大部分被调查者并不需要所以也不欠缺翻译技能,只有少部分被调查者的工作中或多或少涉及翻译工作。

表2 涉海工作人员在工作中需要的英语技能和欠缺的英语技能

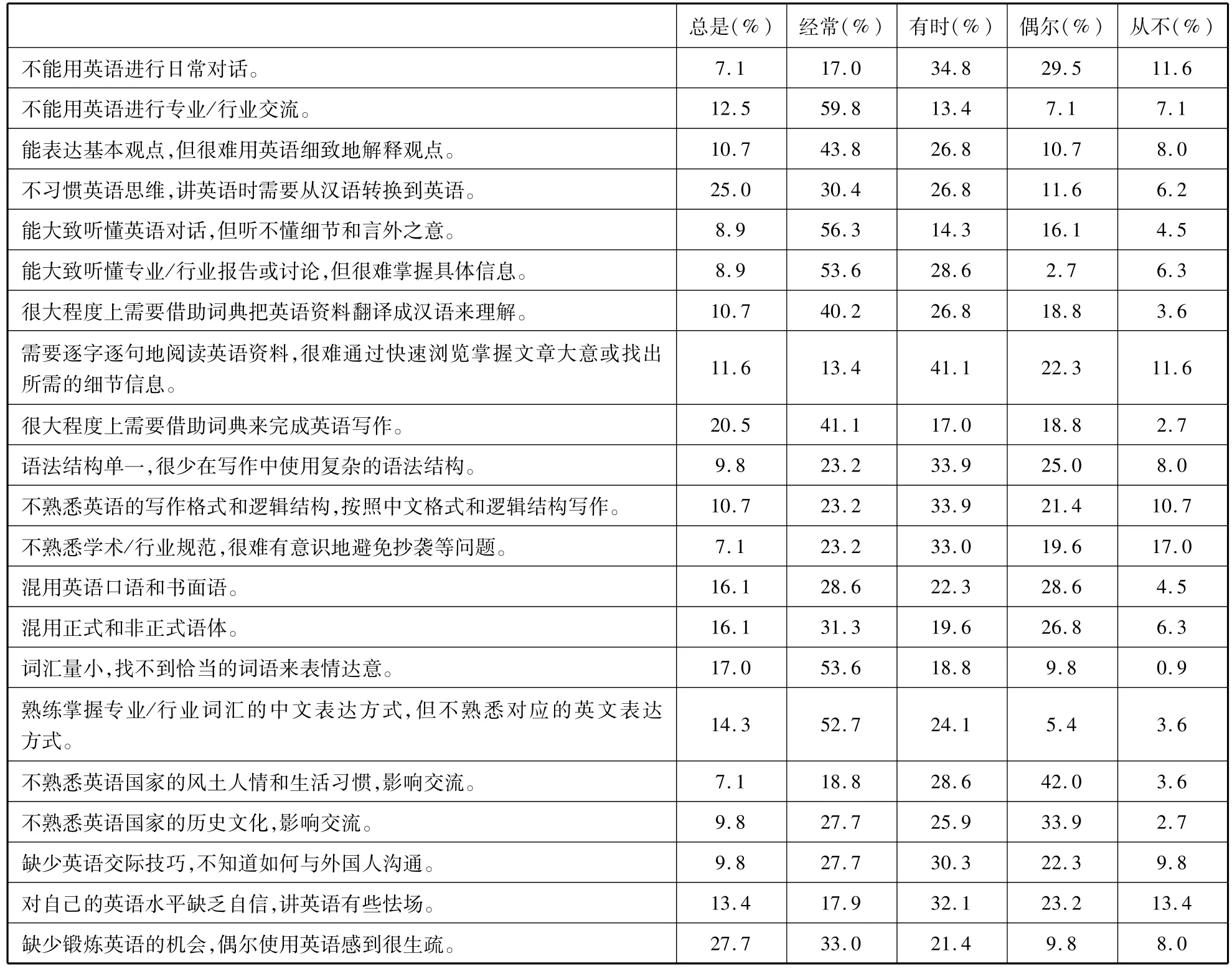

本研究进一步调查了涉海工作人员在使用英语时经常遇到的困难,其调查结果可以辅助理解涉海工作人员所需要的或欠缺的英语技能,研究结果见表3。整体而言,大部分被调查者在日常的英语听说读写中不经常遇到困难,但在专业/行业交流或较高要求的英语使用过程中经常遇到困难。英语口语方面,只有小部分被调查者总是或经常在英语日常对话中遇到困难,但是超过七成被调查者总是或经常在英语专业/行业交流中遇到困难。同时,超过半数的被调查表示能用英语表达基本观点,但很难用英语细致地解释观点。英语听力方面,超过六成的被调查者表示能大致听懂英语对话或讨论,但在听取细节信息时存在挑战。可以初步判断表2中涉海工作人员欠缺的听说技能并非日常的英语听说技能,而是专业/行业层面的或较高要求的英语听说技能。英语阅读方面,仅有两成左右的被调查者总是或经常需要逐字逐句地阅读英语资料,大部分被调查者能够掌握快速浏览等阅读能力,从表2中也可以看出大部分被调查者表示并不欠缺英语阅读技能,两项调查结果是一致的。英语写作方面,大约三成的被调查者在语法结构、逻辑结构、写作格式和学术/行业规范等方面总是或经常遇到困难,通过访谈发现各类涉海工作所需的写作结构、格式、规范等要求是相对固定的,常有模板可依,在某个岗位上工作一段时间后可以较好的克服这些困难。此外,大约一半的被调查者在使用英语时总是或经常混用口语和书面语,以及正式语体和非正式语体,这些问题并不影响基本的英语交流,但影响被调查者的英语水平,属于较高层次的要求。

调查发现,涉海工作人员在使用英语时常常受限于英语词汇,七成左右的被调查者总是或经常找不到恰当的词语来表情达意,不熟悉专业/行业词汇的英文表达方式,超过六成的被调查者总是或经常需要借助词典来完成英语阅读和写作,半数以上的被调查者表示讲英语时总是或经常需要从汉语转换到英语,不习惯英语思维。这些调查数据都说明英语词汇量小、词汇运用不灵活、专业/行业词汇不熟悉是涉海工作人员经常遇到的英语难题。本研究还发现不熟悉英语国家的风土人情、生活习惯和历史文化是影响交流的因素,一部分调查者表示总是或经常遇到这方面的难题。近四成被调查者表示缺乏英语交际技巧是常见的困难之一,超过半数的被调查者表示总是或经常感到缺少锻炼英语的机会,还有一部分人对自己的英语水平缺乏自信。英语文化、交际技巧、练习机会和自信心等虽不属于听说读写译等英语技能,但也影响实际的英语使用情况。

表3 涉海工作人员在工作中经常遇到的困难

(二)涉海工作人员对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议

本研究询问了涉海工作人员对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议,除问卷调查外,访谈中被调查者根据各自的学习和工作经历提出了具体的意见和建议,归纳如下。

第一,教学内容的针对性和实用性。问卷调查结果显示,共有104人(占总数的92.9%)认为大学生已经具备较好的英语基础,大学英语教学必须提高针对性和实用性,更好地满足学习者的学习或工作需求。访谈对象也表示大学应该多为学生提供工作中能用到的英语,而不是仍然像中小学英语一般泛泛而谈。同时,访谈对象担心大学英语涉海课程可以涉及很多具体的涉海专业和行业,它们的学科背景、语言特点、专业词汇等都有差别,实现统一教学存在挑战。

第二,教学目标的多样化。调查问卷以多选题的形式请被调查者从实际工作的角度反观大学英语涉海课程的主要教学目标。共有86人(占总数的76.8%)认为提高听说读写等基本语言能力是大学英语涉海课程的主要教学目标之一。分别有 81/79/74/69人(占总数的 72.3%/70.5%/66.1%/61.6%)认为大学英语涉海课程的主要教学目标包括掌握涉海专业的英语词汇和惯用表达方式;提供练习涉海英语的机会以提升交流能力;扩展涉海知识和开阔视野;以及使用英语检索、搜集并获取涉海专业/行业资料。访谈结果与问卷调查结果基本一致,大学英语涉海课程的首要教学目标是提高基本语言能力,其次是加强口语交流、文书读写等与工作密切相关的语言能力,此外要帮助学生了解涉海工作的实际英语需求,这与单纯提高大学生英语水平的教学目标存在明显差异。

第三,教学方法的灵活性。访谈对象提出大学英语涉海课程应该适当摆脱传统的大学英语教学方法,在课上设立或模拟实际工作中的语言应用环境,鼓励学生边用边学、以用带学,比如组织模拟会议、报告、业务洽谈等课堂活动。在课后给学生布置更贴近工作需求的作业,比如商业信件、专业文章等,通过课上与课下相结合的方式将学生提前带入工作语言状态。

第四,教材的真实性。调查问卷以多选题的形式询问了适合大学英语涉海课程使用的教材。仅有12人(占总数的10.7%)选择现成的大学英语涉海教材,访谈对象解释他们脑海中的英语教材多注重文学体裁和故事情节,较少考虑实际工作需要,并不能满足工作需求。分别有92/70/60人(占总数的82.1%/62.5%/53.6%)认为大学英语涉海课程的教材应该选用或摘录涉海专业的英语原版教材、海洋科普类的英语原版书,以及工作报告、实验报告等英语原版资料。有46人(占总数的41.1%)认为可以选用或摘录书籍、期刊、报刊、视频、音频中的涉海英语资料。通过访谈得知,原版资料更贴近实际工作,能从语言、内容、格式等多个方面直接、有效地提高涉海工作人员的英语能力。

第五,师资力量的优化配置。访谈人员纷纷表示大学英语涉海课程体系的构建离不开优良的师资,最理想的大学英语涉海课程教师应该是既具备很高的英语语言教学水平,又拥有充足的涉海知识储备的跨学科教育人才。然而,目前这样的大学英语教师数量是极少的,如何从现有师资中选拔、培养既懂语言又懂专业的复合型教学人才是提高师资水平的可行性方法之一。访谈人员也提出可以从英语国家聘请涉海专业人士担任大学英语涉海课程的教师,或由英语专业教师和涉海专业教师合作实现跨学科教学。

第六,课程体系实现分阶段教学。大学英语的教学对象涵盖本科生、硕士研究生和博士研究生,访谈对象认为大学英语涉海课程应该面向大学各阶段的学生开设,但教学侧重点应该有所区别。本科阶段可以重点开设通识类课程,以涉海知识为背景提高学生的基本语言能力,适当培养学生涉海工作需要的英语技能;研究生阶段则重点开设学术类课程,以具体专业为依托提高学生的语言应用能力和学术能力。

第七,课程体系实现分类设置。调查问卷提供了四种大学英语涉海课程的分类标准供被调查者选择,分别是按照难易程度划分为初级、中级和高级课程;按照专业大类划分为理科、工科、人文和社科课程;按照具体专业划分为海洋生物、海洋化学、海洋经济、海洋管理等课程;以及按照教学目标划分为学术类、文化类、技能类等课程。问卷调查结果显示,选择这四种标准的人数分别占被调查者总人数的9.8%,32.1%,29.5%和28.6%,除第一种标准外,其它三种不存在明显差异,可根据实际情况开设各类课程。

五、结论和建议

(一)结论

本研究采用问卷和访谈的形式调查了驻青涉海单位工作人员的英语需求状况,以及对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议。本研究的结论可以概括为以下几个方面。

第一,英语对于涉海工作非常重要,涉海工作人员使用英语的场合相当广泛,实际用到的英语很大程度上是在工作中边用边学掌握的,而不是通过大学英语课程学会的。

第二,涉海工作人员对听说读写等英语技能存在不同程度的需求,对英语听说技能的需求尤为强烈。多数人英语基础良好,需要提高较高要求的英语技能,以及与涉海专业/行业直接相关的英语技能。

第三,大学英语涉海课程教学应从涉海工作的实际需求出发,在教学内容、教学目标、教学方法、教材选择、师资配备等方面提高针对性、实用性和专业性,真正满足大学生的学习或工作需求。

第四,构建大学英语涉海课程体系应该确保层次性和整体性。大学英语涉海课程的教学对象涵盖本硕博各阶段和各专业的大学生,课程体系既要照顾每位大学生的学习阶段和专业特点,也要保证整个课程体系的完整性和可行性。

(二)建议

基于本研究对青岛市社会需求的调查结果,并结合中国海洋大学等高校的英语教学、师资力量和学生基础等情况,现就大学英语涉海课程体系的构建提出如下建议。

第一,融入现行的英语教学体系。以中国海洋大学为例,英语教学主要包括大学英语公共课程和各院系开设的专业英语课程和双语课程。大学英语涉海课程应该合理地融入到整个英语教学体系中,一方面在现有课程的基础上专门开设满足海洋专业/行业需求的大学英语课程,并以涉海专业/行业内容为依托有效地开展英语教学;另一方面在大学英语公共课程和涉海专业英语课程或双语课程之间搭建桥梁,帮助学生更好地适应专业英语课程或双语课程是ESP教学的重要职责。

第二,构建立体化的大学英语涉海课程体系。大学英语教学在纵向上包括本科英语教学和硕博研究生英语教学,在横向上涵盖学校的每个涉海专业和非涉海专业学生。以中国海洋大学为背景,大学英语涉海课程的定位应该是集中服务于涉海专业学生。纵向上,我们建议分别开设针对本科生和硕博研究生的大学英语涉海课程;横向上,我们建议按照专业大类开设理科、工科、人文、社科等大学英语涉海课程,并协助相关院系按照具体专业开设好海洋生物、海洋化学、海洋经济、海洋管理等涉海专业英语课程或双语课程,进而形成一个纵横交错的立体化的大学英语涉海课程体系。

第三,开设符合涉海工作需求的大学英语涉海课程。具体到每一门课程的建设,我们建议尽可能地满足学生需求和社会需求,并在每门课程开课之前、上课期间和结课之后不间断地进行需求调查和分析,及时修正和更新以适应需求的变化,这也是开展本研究的初衷之一。涉海工作人员明确表达了他们的英语需求状况,以及对于构建大学英语涉海课程体系的想法和建议,这些调查结果应该在每一门大学英语涉海课程中得到最大程度的体现,确保课程符合需求可以在很大程度上保障良好的教学效果。

第四,开设符合学生英语水平的大学英语涉海课程。ESP课程属于大学英语高阶课程,要求学生具备良好的英语基础,因此建议在生源质量较好的大学给较高年级的大学生开设ESP课程。中国海洋大学是国内创建的“211”和“985”工程大学,学生的英语基础良好,大学英语涉海课程既符合学生的英语水平,也符合学校的学科特色。构建大学英语涉海课程体系的研究结果能够直接服务于中国海洋大学的大学英语课程建设,也能为其它高校构建符合本校实情的大学英语课程体系提供有价值的参考意见。

第五,培养跨学科的师资力量。进入新世纪以后,教育部积极推进大学英语由EGP向ESP过渡,特别是鼓励各高校开设符合学校办学特色的ESP课程。十几年间,师资力量缺乏是阻碍政策实施的主要问题之一,现有的大学英语教师绝大部分接受过英语专业的高等教育,但极少数具备英语以外的专业学习经历,因此在ESP教学中很难取得质的飞跃。针对这个问题,我们建议一方面根据学校的办学需求培养或招聘具有跨学科教育背景的师资,给教师提供跨学科培训和进修的机会,鼓励他们学习英语以外的专业知识;另一方面根据学校现有的学科设置和ESP教学需求,开展英语教师和专业教师的合作,取长补短、互相配合,开启跨学科合作教学模式。

[1][11]Hutchinson,T.&A.Waters.English for specific purposes— A learning-centered approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[2]教育部.关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见[Z].教高[2001]4号.

[3]俞理明,韩建侠.内容驱动还是语言驱动——对我国高校大学英语教学的一点思考[J].外语与外语教学,2012,(3).

[4]中共中央、国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[Z].北京:人民出版社,2010.

[5]王守仁,王海啸.我国高校大学英语教学现状调查及大学英语教学改革与发展方向[J].中国外语,2011,(5).

[6]文秋芳.大学英语教学中通用英语与专用英语之争:问题与对策[J].外语与外语教学,2014,(1).

[7]杨枫,孙凌.关于大学英语教学ESP论的一点思考[J].外语教学理论与实践,2013,(3).

[8][17]陈冰冰.大学英语需求分析模型的理论构建[J].外语学刊,2010,(2).

[9]Munby,J.Communicative Syllabus Design[M].Cambridge:Cambridge University Press,1978.

[10]Allwright,R.Perceiving and pursuing learner’s needs[A].In M.Geddes&G.Sturtridge(eds.).Individualisation[C].Oxford:Modern English Publications,1982.

[12]Dudley-Evans,T.&M.St John.Developments in English for Specific Purposes:A Multi-disciplinary Approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[13]倪传斌,刘治.外语需求的特性分析[J].外语与外语教学,2006,(2).

[14]余卫华.需求分析在外语教学中的作用[J].外语与外语教学,2002,(8).

[15]夏纪梅,孔宪辉.外语课程设计的科学性初探[J].外语界,1999,(1).

[16]王海啸.个性化大学英语教学大纲设计中的需求与条件分析[J].中国外语,2004,(1).

[18]Mazdayasna G.&M.H.Tahririan.Developing a profile of the ESP needs of Iranian students:The case of students of nursing and midwife[J].Journal of English for Academic Purposes,2008,(7).

[19]蔡基刚,陈宁阳.高等教育国际化背景下的专门用途英语需求分析[J].外语电化教学,2013,(5).

[20]Evans S.&C.Green.Why EAP is necessary:A survey of Hong Kong tertiary students[J].Journal of English for Academic Purposes,2007,(6).

[21]王蓓蕾.同济大学 ESP教学情况调查[J].外语界,2004,(1).

[22]张为民,张文霞,刘梅华.通用英语教学转向学术英语教学的探索[J].外语研究,2011,(5).

[23]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[Z].北京:外语教学与研究出版社,2007.