科学探究平台在初中生命科学课中的应用及启示*

◎ 莫晓连

新课程改革实施以来,我国科学课的教学目标已经从关注学生事实性知识的掌握转向培养学生对科学的理解。《中国学生发展核心素养》总体框架也强调要发展学生批判质疑、勇于探究、乐于学习、勤于反思的科学素养。[1]探究教学被认为是提高学生科学素养的有效方式。但是,在目前一对多、以教师为主导的常规课堂教学中,如何在保证教学效率的同时通过探究将学习自主权还给学生,将探究课与实验课区分开来,不让探究变为另一种形式的“传授式教学”,成为许多一线教师的困惑。另一方面,我国《教育信息化“十三五”规划》强调要依托信息技术促进教学理念和教学模式的变革,但在实际教学中真正利用技术工具促进学生有效探究的实践还不多见,科学教师也常常发出“除了用模拟实验代替不方便在学校实验室做的实验外,信息技术还能帮我这个生物(物理、化学、科学)老师做什么呢?”的疑问。

美国加利福尼亚大学伯克利分校的马西娅·林教授及其团队在总结有效教学原则基础上,以学生为中心开发了基于网络环境的科学探究环境(Web-based inquiry science environment,简称WISE)平台,并利用该平台上的技术工具开发能够真正支持学生自主探究的科学课程。比如利用内嵌的提问、模拟实验、想法篮等工具,结合经典探究循环“提出问题—作出假设—实验—得出结论—交流”模式,为每一位学生提供“一对一”的探究脚手架,真正实现了用技术支持学生个性化学习,用技术促进教学模式的变革。[2]这在解决笔者部分困惑的同时又给笔者带来了新的疑问,在这样一个几乎完全自主的平台上,学生真的能好好学习吗?作为一名教师,作用又在哪里?

带着这样的疑问,笔者在华东师范大学研究者的帮助下,尝试将WISE引进课堂。结合实际需求将WISE课程本土化,将WISE的“想法篮”工具纸质化,通过“线上学习与线下反思”的方式促进学生的科学学习。通过研究课前、课后的纸笔测试、课堂中的观察,比较利用WISE平台教学和常规教学的效果以及两者教学模式的差异,探索在此类探究平台中科学教师的作用,获得对改进生命科学课堂教学的启示。

一、对平台“量体裁衣”,推进有效落实

对比,探查常规教学和运用WISE进行探究教学对研究对象在掌握遗传基因等相关科学知识、发展自主学习能力等方面的情况。

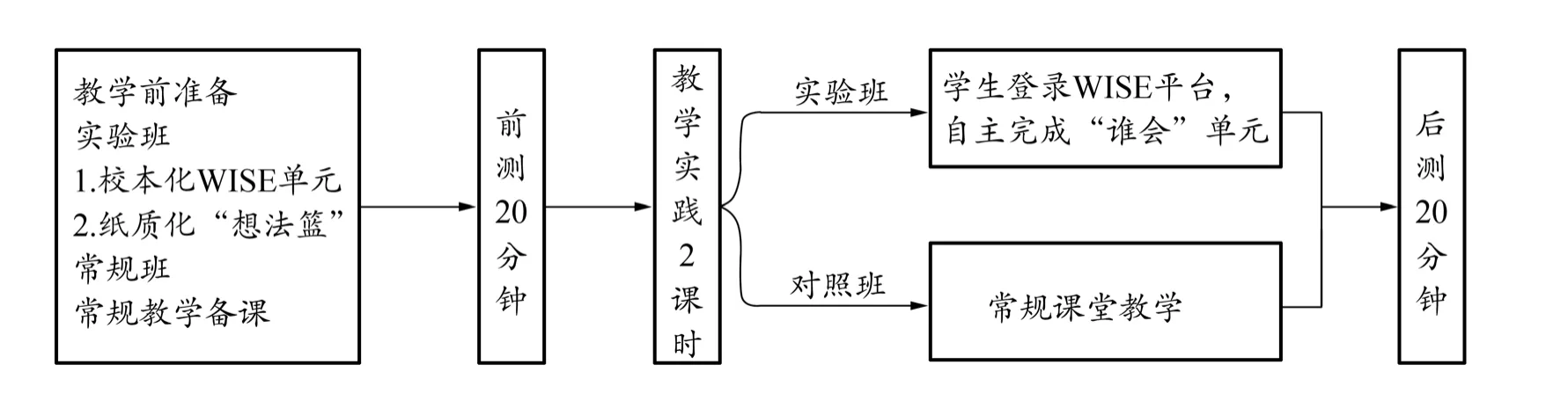

研究过程如图1所示,共分为四个步骤,分别是:教学前准备(备课)、前测、教学实践(上课)与后测。对照班采用常规教学,实验班四个步骤的具体过程如下所述:

本研究通过课堂实践、研究对象前后测的

图1 研究过程

(一)校本化平台学习内容,与课标“无缝连接”

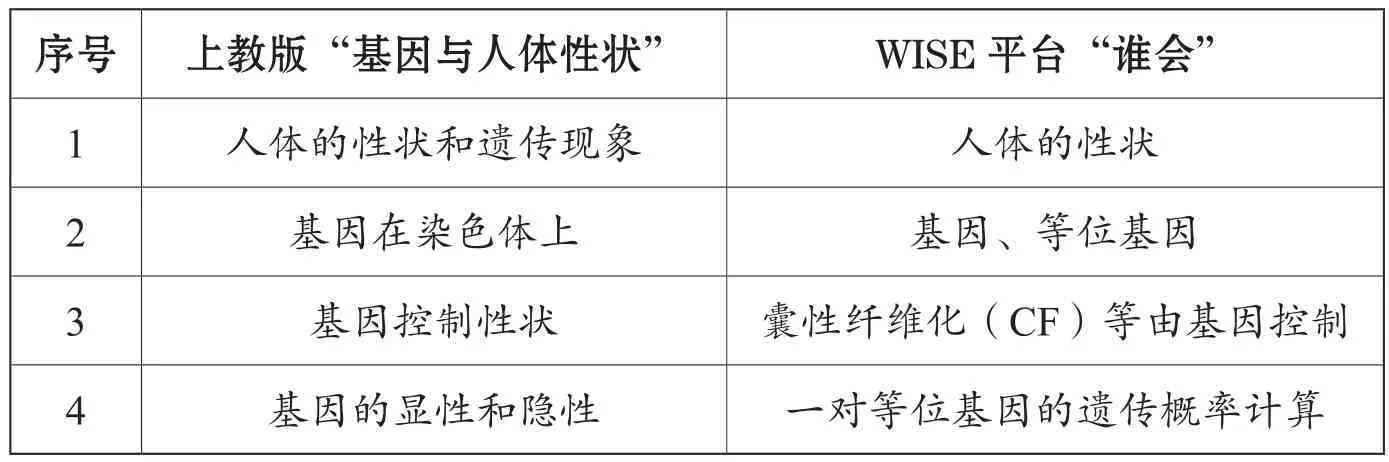

校本化WISE网络“谁会继承囊胞性纤化”课程(简称“谁会”课程),主要以《上海市中学生命科学课程标准(试行稿)》(以下简称“课标”)为基础。在充分分析学生需求和学校环境条件的前提下,选择适当内容,删除超出课程标准要求的学习内容、统一科学概念的表述(如:“基因”与“等位基因”)、调整学习难度,使之与以教材为主的常规课堂教学在教学内容和教学目标达到基本一致(见表1)。

表1 “基因与人体性状”和“谁会”学习内容比较

(二)纸质化平台核心栏目,提高应用效率

整个学习过程,WISE“谁会”课程由7个环节37个步骤组成,每一个步骤页面都内嵌 “想法篮”,该工具设计的初衷是帮助学生养成良好的记笔记习惯。通过设置层层递进的“脚手架”引导学生在完成学习任务的过程中不断外化已有想法,比较已有想法和科学概念的差异,成为自己的教师。[2]笔者在以“学生”身份体验WISE“谁会”课程过程中发现,在大多数步骤中,“想法篮”工具处于页面右上角,属于辅助性工具,个别步骤会提示学生使用“想法篮”,但并不强制。也就是说,学生完全可以在不使用该工具的情况下完成步骤任务。因此,在实际操作过程中,“想法篮”很可能会被忽略,从而失去其引导功能。

为此,笔者决定尝试将平台上的“想法篮”工具纸质化。为课程中11个学习步骤增设需要学生完成的纸质“想法篮”表格,引导学生更好地完成关键步骤的学习任务。所选步骤的依据是:这11个步骤,每个步骤都设有内嵌小问题,这些小问题在学习过程中起承上启下的作用,通常要求学生对某个科学现象做出解释,对学生要求较高,具有一定难度。增设的纸质“想法篮”可以帮助学生整理他们的思路,整合自己的观点。

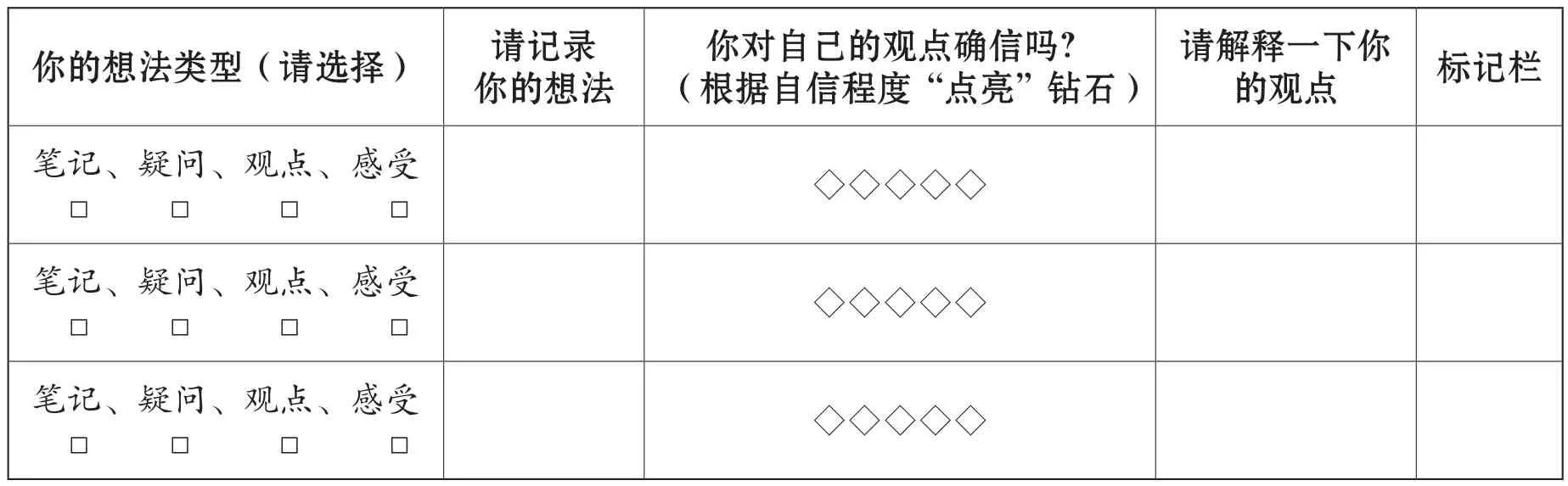

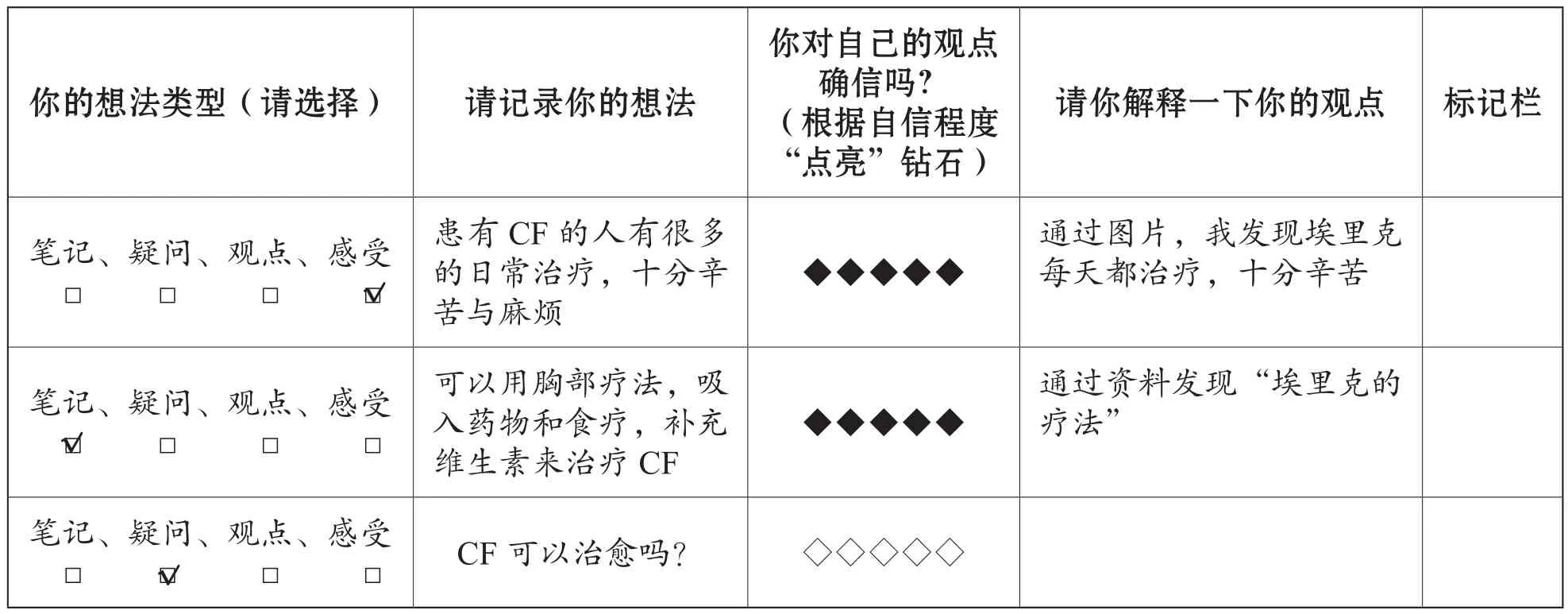

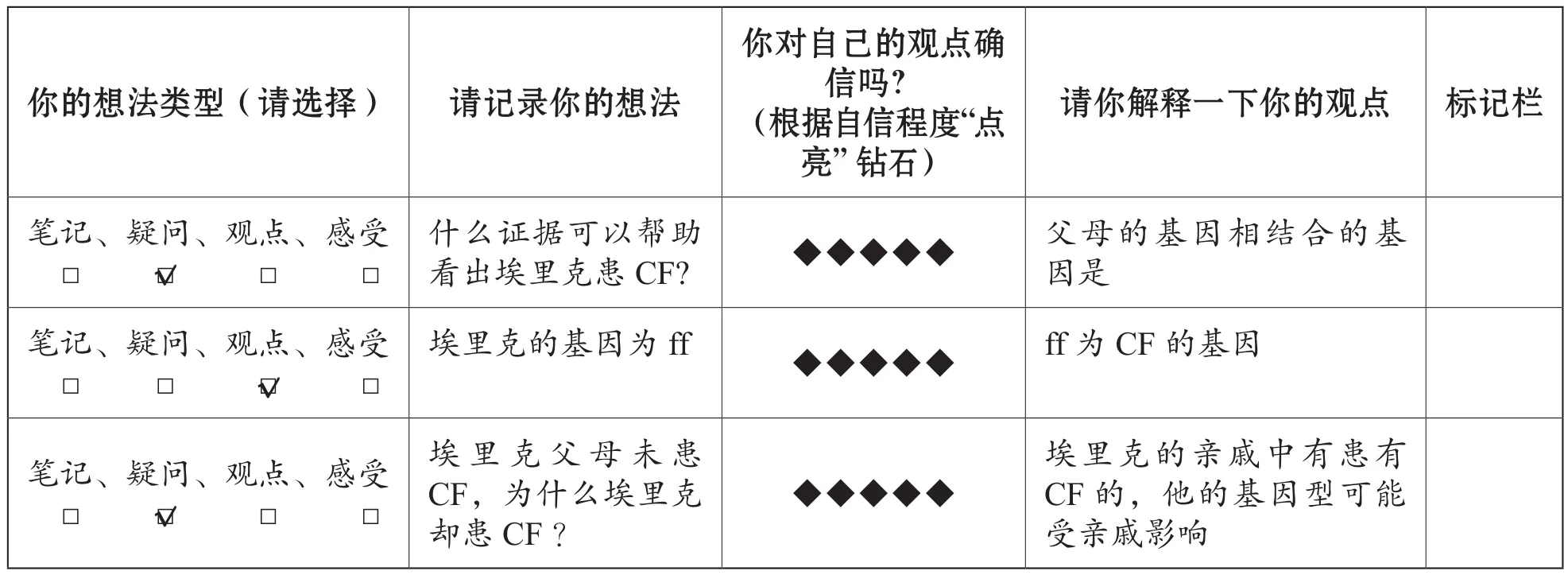

纸质“想法篮”保留该网络平台中的精髓部分:“你的想法类型”“请记录你的想法”“你对自己的观点确信吗?”“请解释一下你的观点”和“标记栏”(见表2)。“你的想法类型”细分为4种类型:笔记、疑问、观点和感受。激励学生大胆地表达所观察到的和经历过的事物,在前概念和新概念之间建立联系。而在“记录想法”“点亮钻石”和“解释观点”部分,又步步紧“逼”,让学生利用已有证据证明自己的观点,发展科学论证能力。

表2 “谁会”纸质化“想法篮”设计

二、构建以学生为主体的课堂教学

(一) 将课堂效率还给学生

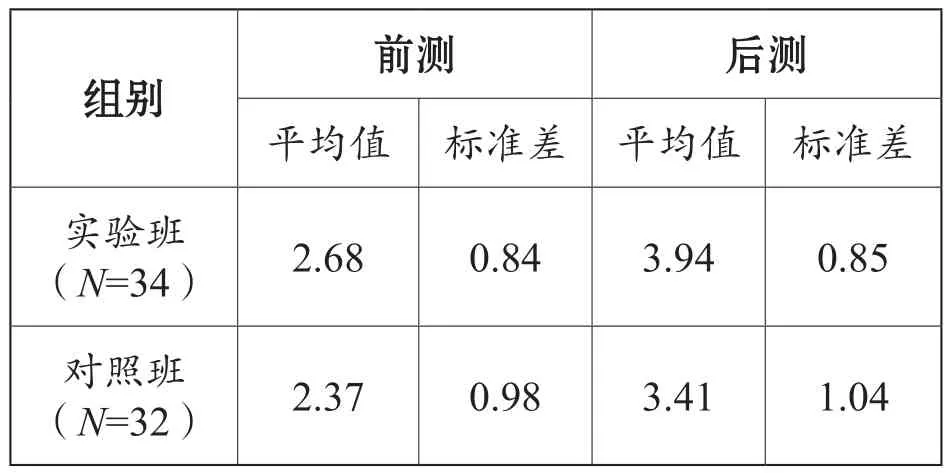

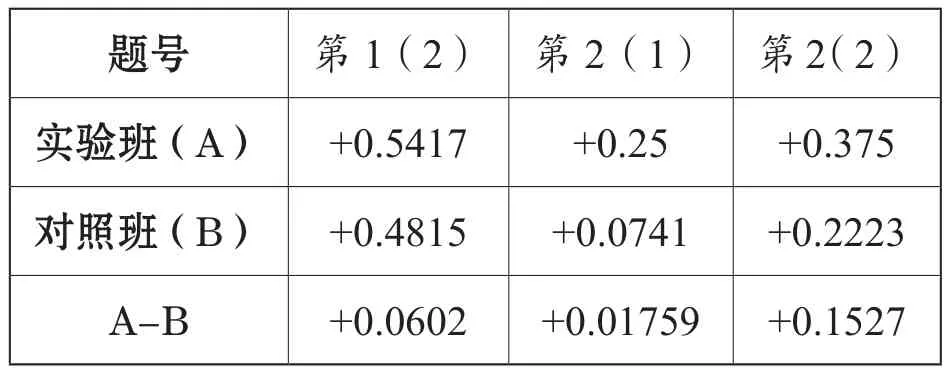

实验班和对照班在前测和后测两个时间点上得分的平均值和标准差如表3所示。相较于前测,两组学生的平均成绩在后测中均有所提升,实验班学生得分提高了1.26分,对照班得分提高了1.04分。独立样本t检验结果表明,前测的时候两个班级的学生成绩不存在显著差异(t=1.35,p=0.18),即两个班级学生在单元学习开始之前水平相近。后测时候两个班级学生的成绩出现了差异(t=2.29,p=0.026<0.05),实验班学生成绩显著优于对照班,初步说明利用WISE教学能有效促进学生的理解,提高学生成绩。而从每一题的单项得分来看,实验班在三个知识点(相对性状、基因的显隐性和基因概率计算)的正确率差中,较对照班增长都要高(见表4)。

表3 实验班和对照班得分比较

表4 实验班和对照班前、后测正确率差比较

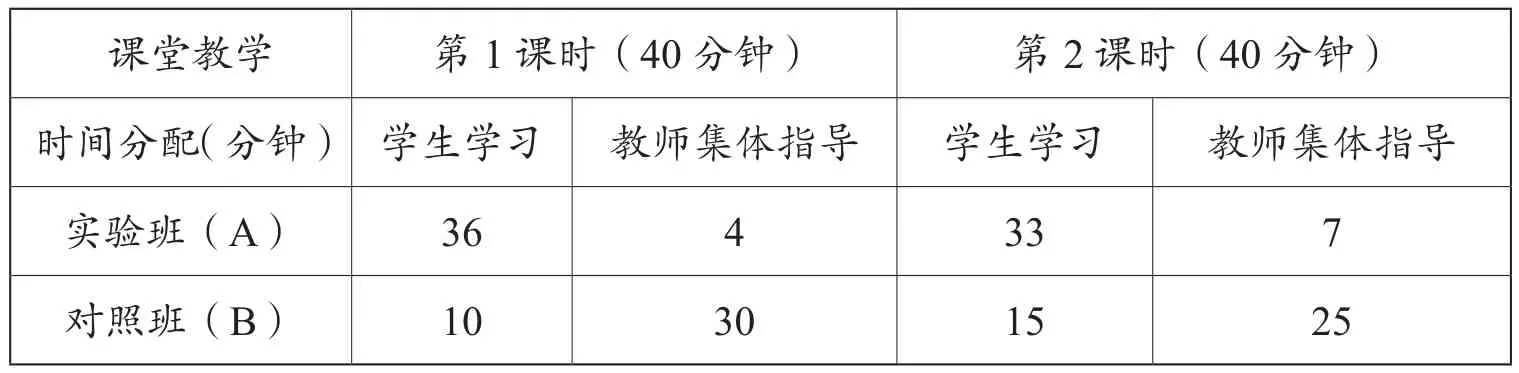

(二) 将课堂时间还给学生

本次研究还对实验班和对照班在两个课堂的时间分配上进行了比较。结果显示,实验班较对照班的学生明显具有更多的自主学习时间(见表5),保证了学生的自主探究学习活动。

表5 实验班和对照班在课堂教学中的时间分配

(三)为学生搭建完善的课堂学习支架

从课堂观察来看,在运用WISE的课堂教学中,虽然教师的集体指导时间较常规教学少了很多,但是大多数学生在技术脚手架的帮助下能够自主完成“谁会”课程的学习。比如,每个环节之前的提问给予每一位学生表达已有观点的机会,激活他们的前概念;而“互动概率计算表”“基因组合列表”等在线互动小游戏,为每个学生提供了亲历单基因组合的体验机会。而“想法篮”作为贯穿课程的工具,有效地满足了学生学习个性化的需要,在整个自主探究学习中发挥了重要作用。

由表6和表7可知,纸质“想法篮”为学生提供了厘清自己已有观点、疑问或感受的思路,帮助学生在自己的观点和支持观点的证据之间建立联系,整合自己所学知识。此外,纸质“想法篮”也留下了学生思考的痕迹,为教师之后的学生整体指导和个别化指导提供依据。比如,表7显示,“想法篮”不仅为学生B提供了表达自己在步骤3.4上疑问的机会,还要求该学生对自己的疑问进行深入思考。表7中“埃里克的亲戚中有患有CF的,他的基因型可能受亲戚影响”表明,学生对埃里克致病基因的遗传由来产生了错误的归因,认为致病基因来自于亲戚,与父母的关系不大。根据学生B的这一表现,笔者在课后找机会与该学生进行了一对一交流,就这一问题进行具体分析,首先引导其认识到父母都携带了隐性致病基因,其次进一步引导其分析隐性和显性基因的关系,有效地帮助该学生解决了学习疑问。

表6 学生A 在步骤2.7“想法篮”上的表现

表7 学生B在步骤3.4“想法篮”上的表现

四、反思与启示

(一)多途径构建以学生为中心的课堂教学

利用WISE平台的课堂教学始终以学生为中心,实现了将课堂真正回归学生。主要从以下四方面着手:①教师指导从课上转移至课前和课后,课堂时间完全由学生掌控。课堂中教师课前编排好的“想法篮”发挥脚手架作用,课后教师回收纸质“想法篮”,根据学习记录,更科学地给予学生针对性指导;②课堂掌控权在学生,在WISE教学课堂中,大约90%的时间学生都在利用平台自主学习,或通过同伴间的交流互相学习,教师可以以同伴身份参与任何一组学生的学习,只在需要的时候给予个性化指导和集体指导;③注重每个学习个体的思维过程:借助多种技术工具,实现每个学生个体进行知识的析出、添加、分辨和整合,达到有效的知识整合;[2]④在真实情境中促进探究能力的发展,在WISE创设的真实问题情境中,每个学生都有机会操作模拟实验,都可以像科学家一样去思考问题、提出假设并且进行实验,增加了直接经验的感受和体验,利于知识的整合构建和自主探究能力的提高。总的来说,在利用WISE教学的过程中,技术工具的支持使得自主探究学习的开展得到保障,教师只在技术工具未能达到效果的时候给予及时指导,不仅针对性极强且也提高了指导效率。

(二)改进技术工具,使之更适合教学实际

对技术工具的利用,可以根据实际情况加以改造,使之更适于师生的实际情况。如在本研究中,学生能够顺利在WISE平台以探寻“谁会继承囊性纤维化”谜底为线索的学习过程中,达成各知识点的掌握和认知的目标,纸质化“想法篮”工具发挥了不小的作用! 纸质化“想法篮”根据实验对象的实际情况,简化平台内嵌“想法篮”的一些流程,保留其精髓的同时避免“想法篮”被学生忽视,无法发挥其帮助学生回顾复习的缺点,使学生没有走马观花,而是一步步地按照“想法篮”已设置的步骤进行知识的析出、添加、分辨、整合,直到找到疾病遗传的原因。此外,纸质化的工具也便于教师回收和分析,并据此对学生进行有针对性的指导,这是平台上的“想法篮”所不具备的优势。因此,在利用技术工具改进教学的同时,一定不能忽视“量体裁衣”,这样才能做到让技术为教学服务。

[1] 核心素养研究课题组. 中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊, 2016(10).

[2] 马西娅·C·林,巴特-舍瓦·艾伦. 学科学和教科学:利用技术促进知识整合[M]. 裴新宁,刘新阳,译. 上海:华东师范大学出版社,2016:156-194,107,130.