黄一农先生《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》质疑*

··

一、引子

黄一农先生是台湾新竹清华大学教授、“中央研究院”院士、香港理工大学特聘访问讲座教授等,近年来倡导“e考据”,在海峡两岸文史学界影响广泛。他认为“随着出版业的蓬勃以及图书馆的现代化,再加上网际网路和电子资料库的普及,新一代的史学工作者常拥有博闻强识的前辈学者们梦寐以求的环境。我们有机会在很短时间内就掌握前人未曾寓目的材料,并填补探索历史细节时的许多隙缝,或透过逻辑推理的布局,迅速论断先前待考的疑惑或矛盾”①,并身体力行,将“e考据”应用于红学研究,已取得丰硕成果,其中专著《二重奏:红学与清史的对话》(以下简称《二重奏》)分别由新竹清华大学出版社(2014)和中华书局(2015)出版。2016年初《文史哲》杂志与《中华读书报》联手开展“2015年度中国人文学术十大热点”评选,“历史是如何被书写的:史料批判冲击传统史学研究”被评为十大热点之一,其中评价“黄一农教授出版于2015年7月的《二重奏:红学与清史的对话》,就是一个成功运用‘e考据’的典范”②。

黄一农先生的研究跨越多个学科领域,他1985年获美国哥伦比亚大学物理系博士学位,旋即至麻州大学天文系从事研究;1987年从一位无线电天文学家转行进入史学领域③,任职于台湾清华大学历史所,研究兴趣为天文学史、中西文明交流史、明末清初史、海洋探险史、术数史等④。从2010年起,黄先生因“在研究明亡清兴以及西炮传华的历史时,意外接触到学界有误认曹雪芹先祖曹振彦为红夷大炮教官的论述,遂开始研读相关材料”,“决定以曹雪芹等辽人家族在明末清初的发迹历程作为案例,希望能充分运用红学界先前丰盛的成果,以深化对清史的认识”而转治红学,并在三四年间从一个“红学的门外汉”成为知名红学研究专家⑤。同时,黄先生受邀在大陆、台湾、香港的多所高校、图书馆和科研院所作专题报告或演讲,介绍“e考据”的理论、方法和他的红学成果,反响强烈,加上他跨学科研究的成功经历,受到一大批青年学子的追捧和效仿。

《枣窗闲笔》是除各脂本《石头记》外唯一涉及脂砚斋和脂批本的红学文献,然其真伪之争由来已久,至今不见分晓。黄院士探讨红学与清史的对话,《枣窗闲笔》真伪也是重点讨论内容之一。作为“e考据”的成功案例,黄先生先于2014年6月在台湾《文与哲》杂志发表《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》长文予以介绍;后以“裕瑞《枣窗闲笔》中的《红楼梦》”为题,载入《二重奏》第十二章。透过《枣窗闲笔》笔迹、书法、内容等内部要素和书法字帖、集邮品、古籍书影、网上拍卖品资料、裕瑞印谱、今人书证等外部要素的分析,认为“《枣窗闲笔》已可证明为裕瑞手稿”,且“应可提供《红楼梦》成书研究一较踏实的出发点,并让我们对这本小说从乾隆朝多次被改写抄传以迄嘉庆朝续书四出的流传过程有较深入的体会”⑥。

然而,笔者在拜读黄院士关于《枣窗闲笔》的“e考据”时,感觉有的证据材料似是而非,据文中证据难以得到《枣窗闲笔》为真的肯定结论。黄先生是著名专家学者,学术观点和研究成果很容易被引作学术根据,研究方法更易被青年学子模仿。《枣窗闲笔》真伪涉及红学的大是大非问题,对它的考据和真伪判断必须严谨、严肃。笔者今班门弄斧,斗胆质疑黄院士关于《枣窗闲笔》的考据过程和结论,仅为明辨是非,敬请黄先生及学界专家批评指正。

二、《枣窗闲笔》及其争议焦点

《枣窗闲笔》稿本,一卷,史树青先生1943年发现于北京隆福寺街青云斋书店;后为孙楷第先生所得,解放后捐赠北京图书馆,现存国家图书馆古籍库。全书收《程伟元续红楼梦自九十回至百二十回书后》《后红楼梦书后》《雪坞续红楼梦书后》《海圃续红楼梦书后》《绮楼重梦书后》《红楼复梦书后》《红楼圆梦书后》及《镜花缘书后》共八篇文章,除末篇外,均评论《红楼梦》续书。1957年文学古籍刊行社影印此本,1984年上海古籍出版社又重印,2016年初国家数字图书馆公开发布了全文电子影像版,研究者不难获得它。

《枣窗闲笔》的重要性在于指出了《红楼梦》作者是曹雪芹,描绘了曹雪芹的形象,暗示了脂砚斋与曹雪芹的关系,认定后四十回是“伪续”等。书中云:“《红楼梦》一书,曹雪芹虽有志于作百二十回,书未告成即逝矣”;“曾见抄本,卷额本本有其叔脂研斋之批语,引其当年事甚确,易其名曰《红楼梦》”;“雪芹二字,想系其字与号耳,其名不得知。曹姓,汉军人,亦不知其隶何旗。闻前辈姻戚有与之交好者。其人身胖、头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触景生春”;“闻其所谓宝玉者,尚系指其叔辈某人,非自己写照也。所谓元迎探惜者,隐寓‘原应叹息’四字,皆诸姑辈也”。作者不相信程高本《序》中关于后四十回的说法,认为“此书由来非世间完物也。而伟元臆见,谓世间当必有全本者在,无处不留心搜求,遂有闻故生心思谋利者,伪续四十回,同原八十回抄成一部,用以绐人。伟元遂获赝鼎于鼓担,竟是百二十回全装者,不能鉴别燕石之假,谬称连城之珍;高鹗又从而刻之,致令《红楼梦》如《庄子》内外篇,真伪永难辨矣。不然即是明明伪续本,程、高汇而刻之,作序声明原尾,故意捏造以欺人者。斯两端无处可考,但细审后四十回,断非与前一色笔墨者,其为补著无疑。”⑦这些内容被红学研究者高度重视,并成为近百年来红学家考证《红楼梦》和曹雪芹的关键依据。

《枣窗闲笔》辩伪始于潘重规教授海外偶得《萋香轩文稿》,此书1966年在香港影印出版。潘教授在《影印萋香轩文稿序》中说:“此稿真行书,颇具晋唐人笔意,且所附评语亦均同时名士手笔,则此稿殆亦裕瑞自书。文学古籍社影印《枣窗闲笔》,原稿字体颇拙,且有怪谬笔误,如‘服毒以狥’之‘狥’误为‘狗’,显出于抄胥之手,谓为原稿,似尚可疑”。⑧《萋香轩文稿》今归韦力先生收藏,国家图书馆出版社2015年5月重新仿真影印,得之不难。1994年欧阳健先生出版《红楼新辨》,在《史料辨疑》部分专门论及《枣窗闲笔》:“裕瑞工诗善画,且具相当学识,而《枣窗闲笔》不仅如稚子之涂鸦,且多错谬,除将‘狥’误作‘狗’字外,还把‘原委’误作‘原尾’,均可证书者为极不通之人。《枣窗闲笔》之非出裕瑞之手,还有一个证据,此书自序末署‘思元斋自识’,下有‘思元主人’‘凄香轩’二印。裕瑞著有《萋香轩吟草》《萋香轩文稿》,其书斋当名‘萋香轩’,而《闲笔》自序下所钤之印章竟刻成‘凄香轩’,错得未免有点离奇。据此推知《闲笔》不惟出于‘抄胥之手’,且抄手非受裕瑞之请托,而系后人之作伪,谅亦不为太过。”⑨此后,欧阳先生又多次在自己论著中阐述上述观点。

《枣窗闲笔》真伪之辩的关键点是:(一)书法水平:是否“字体颇拙”和章法问题;(二)乖谬笔误,如“狥”作“狗”,“原委”作“原尾”;(三)字迹比对,如《枣窗闲笔》字迹特征是否与裕瑞其他传世作品一致或相似;(四)裕瑞是否拥有“凄香轩”印章,这是最为关键的一点;(五)内容与其他红学资料冲突问题,如敦诚、敦敏、明义诗中“四十萧然太瘦生”“嶙峋更见此支离”“王孙瘦损骨嶙峋”的曹雪芹,《枣窗闲笔》中却是“身胖、头广而色黑”等。数十年来,围绕这些问题的争辩起起伏伏,难以定论。黄一农院士把《枣窗闲笔》真伪作为“e考据”重点案例,基于“e”到的证据材料,反驳证伪者的观点,断定《枣窗闲笔》是裕瑞手稿。关于《枣窗闲笔》文本内容及其是否与事实相符的认识,论辩双方均引经据典,进行了多角度的深入分析,黄先生也不例外⑩。这类有关文本内容的认识,主观成分居多,而且多属公说婆说,笔者学浅,不敢妄断。关于书法、笔迹、笔误、印章等,是实实在在、清清楚楚、非此即彼的客观存在,笔者在此仅思考黄先生对于这些客观存在的事实的“e考据”。

三、黄一农院士《枣窗闲笔》新探之疑

(一)薛龙春教授对《枣窗闲笔》书法水平的评价?

关于《枣窗闲笔》的书法水平,潘重规认为“字体颇拙”,欧阳健形容“如稚子之涂鸦”。2014年6月黄一农在台湾《文与哲》发表《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》文;稍后论文传到大陆,10月5日欧阳健即在个人博客发表《众里寻他“淒香轩”——黄一农先生“e考据”再回应》予以反驳。除了强调以往的观点,欧阳健进一步阐述道:“书法是一种高级的艺术,讲究笔法、字法、章法。一笔一画组成字,字有间架;字与字组合成行,行有行气;行成谋篇,则有疏密、轻重关系,有穿插、避让、对比、呼应关系,凝集着神采气韵。我们看《枣窗闲笔》,分明是一个字一个字地抄写他人的文章,不明其义,故拘谨胆怯,墨滞笔拙,致字字孤立,间隔过宽,没有绵互萦带,缺少才气风韵。”网友纷纷回帖,其中不乏支持者。黄一农应在第一时间阅读了欧阳健博文,遂在同年11月台湾版《二重奏》中,借薛龙春教授对《枣窗闲笔》的评价及时进行了回应:

鉴于网上有批评《枣窗闲笔》“字字孤立,间隔过宽,(没有)绵互萦带,缺少才气与风韵”、“明显比裕瑞的书法要劣至少半个档次”,笔者特请教南京艺术学院专治书法史的薛龙春教授,其评价或可供大家参考:

裕瑞《枣窗闲笔》用笔厚重含蓄,连贯而有节奏,结字中宫紧收,伸缩自如,重心稳健之外,饶具活泼趣味,略见清代碑学的影响。而通篇杂糅楷、行、草三体,临事制宜,又是二王帖学的传统。从《枣窗闲笔》的写本中,不难见得书写者有很高的文化修养与书法造诣。古代文人的写本,有稿本与定本的不同,稿本体现出写作时的状态,涂改勾乙,常葛藤满纸,而定本则往往誊写净洁,字与字之间不作连属。非要将行间的连绵当做是不是写自己文章的证据,恐怕有悖于这个基本常识。何况《枣窗闲笔》是一个写刻本,在刊刻的过程中,因材料与工具的限制,写本中的许多细微之处都无法体现。这些因素,在我们讨论《枣窗闲笔》及其他裕瑞的写刻本的书法水平时,无疑都应该充分加以考虑。

薛龙春先生是南京艺术学院文学博士,曾为美国波士顿大学艺术史系访问学者、南京艺术学院艺术学研究所教授、南京市书法家协会副主席兼学术部主任等,现为浙江大学文化遗产研究院教授,其书法鉴赏水平足可信赖,书画评价结论应极具权威性。与潘重规、欧阳健的观点截然不同,薛龙春教授对《枣窗闲笔》书法水平给予了充分肯定,似可否定一切鄙视《枣窗闲笔》书法的言行。但是,这份评价意见的真实性让人疑惑。

《枣窗闲笔》只有手稿本一卷,当年购藏此本的孙楷第教授记录“余藏作者手稿本,已捐赠北京图书馆”,仅此一件,从未有写刻本面世。可是,黄先生提供的这份评价意见却认定“《枣窗闲笔》是一个写刻本”。连稿本和写刻本都分辨不清,怎么可能是专治书法史的薛龙春教授所为?一个连稿本或写刻本都没有弄明白的评价者,他所给出的评价意见“可供大家参考”吗?

上述评价意见对《枣窗闲笔》书法水平充分肯定,是在误认手稿本为写刻本的前提下给出的,而且认为它“在刊刻的过程中,因材料与工具的限制,写本中的许多细微之处都无法体现”,亦即认为《枣窗闲笔》缺乏体现书法自然特征的“细微之处”,这与欧阳健关于《枣窗闲笔》“字字孤立,间隔过宽,没有绵互萦带,缺少才气风韵”的观点并不矛盾,不但不能证明《枣窗闲笔》“书者有很高的文化修养与书法造诣”,反而为证伪方提供了一个证据。

另外,黄院士专文新探《枣窗闲笔》,一定知道它仅存唯一手稿本。但对于把《枣窗闲笔》当作写刻本的评价意见,依然认可和采用,让人不解。

(二)“旬”与“句”、“狥”与“狗”均曾通用?

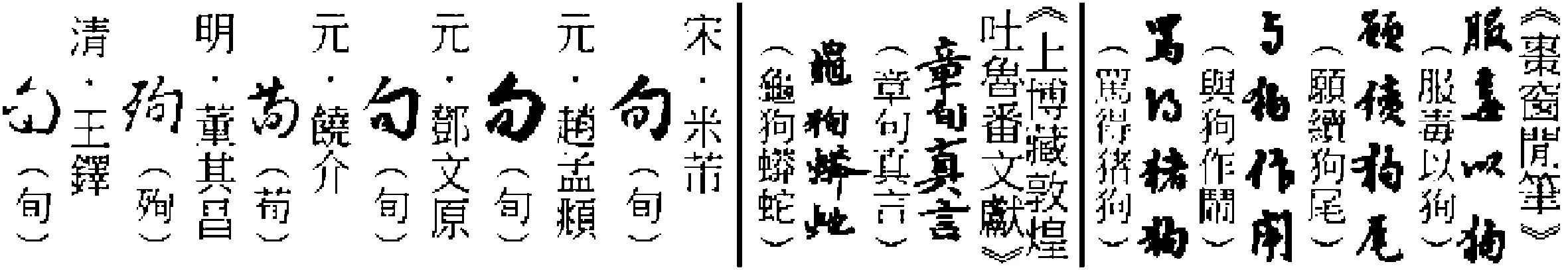

为了解释乖谬笔误“服毒以狗”,黄院士对照了《枣窗闲笔》中其他三处“狗”字,罗列了古人书迹中数种“旬”“句”写法(图1),并分析说:

至于“狥”字的行草,即使确被误写成“狗”字(《枣窗闲笔》中另有三处使用此字),也无法论证此书造伪,而有可能是因裕瑞在清誊草稿时太在意字体的工拙,以致未遑关注文意,遂因书写之连笔或不清,将“狥”字误抄成形似的“狗”字。更何况,根据上海博物馆所藏的敦煌、吐鲁番文献,“旬”与“句”、“狥”与“狗”均曾通用(图表12.3)。

图1 《二重奏》图表12.3:古人书迹中“旬”“句”之部分写法

黄先生将《枣窗闲笔》中的四处“狗”字都找了出来;“旬”“句”书迹资料更充分,涵盖宋元明清名家书帖及敦煌吐鲁番经文,但他基于这些材料的分析过程和结论却有些牵强。

首先,《枣窗闲笔》中的四个“狗”字书法风格一致,字体雷同,特别是“骂得猪狗”与“服毒以狗”中的“狗”如拷贝的一般,说明书者写的就是“狗”字。“服毒以殉”是个成语,因古“殉”通“狥”,故也有写作“服毒以狥”者,古今诗文中常见。把“服毒以殉(狥)”写作“服毒以狗”,说明写手是极不通之人,或是个白字先生,不似工诗善画的文人所为。

其次,古人书迹中行、行草或草书体“旬”字确有似“句”字者;但是,《枣窗闲笔》虽杂糅楷、行、草三体,“服毒以狗”之“狗”字是楷体,充其量是略带行意的行楷体,并无行书或草书意味。细看“狗”字中的“口”,一笔一划,横平竖直,并无“书写之连笔或不清”。把古人行草书体“旬”字的特征强加给楷体“句”字,以解释“狥”误为楷体“狗”的原因,似没有道理。

再次,黄先生认为裕瑞将“狥”字误抄成“狗”字的原因“有可能是因裕瑞在清誊草稿时太在意字体的工拙,以致未遑关注文意”,更令人不解。作文或清誊草稿,首先关注的应是文意,这是作者表达思想的核心。为了明确表达文意,当遇到不确定的字时,还可以用音同或形似者代替,即如通假字、俗体字。若“太在意字体的工拙”以致未遑关注文意,就是本末倒置了。

第四,《上海博物馆藏敦煌吐鲁番文献》第二集所载经文抄件中,确有“龟狥蟒蛇”“章旬真言”字迹。前者“狥”字是否应为“狗”字,还需推敲,因为“龟狗蟒蛇”并列也不十分通;后者确实是个误字,但读者一般认作“章句真言”。古代经文的抄写者不像现在专家学者般有学问,抄写经卷时难免出现笔误,“旬”字不过是“句”字之误,不能因此就认为“均曾通用”。古书中有通假字,“通假”就是“通用、借代”。第一个写通假字的人实际上写的是白字,但后人纷纷效仿,也就积非成是了。但是,“狥”作“狗”、“旬”作“句”并未被后人纷纷效仿。若在浩瀚的古籍中发现一两处错别字就认为“曾通用”,对于台湾版《二重奏》中“竹澗姪”作“石澗姪”(第34页)、“兗州”作“袞州”(第164页)、“士大夫”作“大大夫”(第210页)等,又作何解释?中华书局版《二重奏》此类讹误更多,例如曹雪芹朋友“敦敏、敦诚”作“郭敏、郭诚”(第584页),“佘嘉惠”作“畲嘉惠”(第569页),更改了古人姓氏,若不是输入或排印错误,难道也是“通假”不成?

(三)“从统计学概念”或“从统计学的角度”的另辟蹊径?

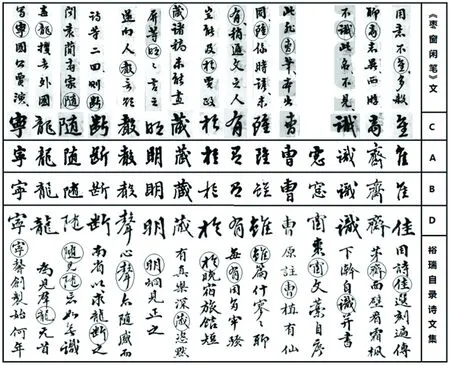

把《枣窗闲笔》字迹与裕瑞其他作品作对比,毫无疑问,是判断《枣窗闲笔》是否为裕瑞手迹的最直观且最具说服力的办法;但具体如何选字、如何对比分析却有讲究。黄先生从《枣窗闲笔》中挑选了15个字,与裕瑞自录诗文集笔迹进行对比:

由于裕瑞的著作有不少都是写刻本,而且清楚地标识为“自录”,可以认定是根据裕瑞自己的写本进行刊刻的。这些写刻本有楷书,也有行书,其中行书的部分与《枣窗闲笔》行书写本具有一定的可比性。考虑到书写时间的差异,这些行书笔迹也会有一定的差异。笔者在《枣窗闲笔》中挑出十五个写法较具特色的字,经过比对,发现它们在形态、体势上,甚至横画向右上倾斜的角度,都与裕瑞“自录”书中之字迹相当接近(图表12.7)。且从统计学的概念,我们也可以合理推断这是同一人的习惯性写法。

看这段说明,黄先生似是将《枣窗闲笔》中这15个字与裕瑞自录诗文集作了整体比对;但实际上比对的仅仅是这15个字,而且每个字仅分别从《枣窗闲笔》和裕瑞自录诗文集中各取一处笔迹,即一对一比较。《二重奏》中的这段话不如《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》讲得明白:“受限于不易找到鉴别笔迹的绝对权威,笔者乃决定另辟蹊径,在《枣窗闲笔》中挑出一组写法较具特色的字,并尝试与裕瑞‘自录’书中之字迹对比(图四)。我们可以发现这十五个字几乎均可找到相近的字体,此很难全归作巧合,从统计学的角度,应可合理推断这是同一人的习惯性写法。”也就是说,黄院士从《枣窗闲笔》中选出了15个字(图2中A行),每一个字只是在裕瑞自录诗文集中找到了一种相近的字体(图2中B行)。如此便推断“这是同一人的习惯性写法”,既不合逻辑,也不是统计学的概念或方法。

首先,《枣窗闲笔》计万余字,这15个字是否能代表《枣窗闲笔》的书法特征?姑且这15个字完全可以代表《枣窗闲笔》的书法特征,是“一组写法较具特色的字”,但是,每一个字在《枣窗闲笔》中均多次出现,不同出处的写法并不相同。当该字的一种写法在裕瑞自录诗文集中找到了相近的字体,即推断为“同一人的习惯性写法”,那么,如何解释该字在《枣窗闲笔》中的另一种或另几种不同写法,与在裕瑞自录诗文集中找到的那个字完全不同或不相近呢?

其次,裕瑞诗文集共9种11册,其中标注“自录”的有《清艳堂近稿》《眺松亭赋钞》《草檐即山集》《枣窗文稿》《沈居集咏》《东行吟钞》《枣窗文续稿》7种9册,计10万余字。黄先生从《枣窗闲笔》中选出的这15个字,每一个都在这10万字中反复出现数次、十几次或几十次。从数个、十几个或几十个重复的字中,找到一个与《枣窗闲笔》所选字字体相近者,并不难;但是,找到一个或多个与《枣窗闲笔》所选字字体完全不同或不相近者,却更加容易。若这15个字几乎均可找到相近的字体是因为“同一人的习惯性写法”,那么,这15个字在裕瑞自录诗文集中还分别有多种不同字体,又说明了什么?

第三,黄先生判断所选的《枣窗闲笔》中15个字(图2中A行)与裕瑞自录诗文集中字体(图2中B行)相近,但是也有明显不相近者,如“宁”“随”“於”“有”“虽”等字的差异明显,不能视而不见。

第四,仿照黄院士另辟的“蹊径”,仍然是这15个字,笔者分别从《枣窗闲笔》中找到另一处该字(图2中C行),从裕瑞自录诗文集中对应地分别选取另一写法(图2中D行):笔者所选《枣窗闲笔》字(图2中C行)与黄先生所选裕瑞自录诗文集字(图2中B行)不相近者居多;黄先生所选《枣窗闲笔》字(图2中A行)与笔者所选裕瑞自录诗文集字(图2中D行)不相近者亦居多;笔者所选《枣窗闲笔》字(图2中C行)与笔者所选裕瑞自录诗文集字(图2中D行)差距更明显。按照黄先生的逻辑,似应当推断出《枣窗闲笔》并非裕瑞所书。看来,黄先生另辟的“蹊径”行不通。

说明:A行是黄先生从《枣窗闲笔》选的15个较具特色的字,B行是黄先生从裕瑞自录诗文集中找到的此15字的相近字体,原图见《二重奏》第572页;C行是本文作者所选《枣窗闲笔》中此15字,D行是本文作者所选裕瑞自录诗文集中此15字。

图2 《枣窗闲笔》和裕瑞自录诗文集字迹比对

第五,黄先生强调“从统计学的概念”或“从统计学的角度”,“可以合理推断这是同一人的习惯性写法”,其实,这样的比对恰恰违背了统计学概念和方法。统计学是研究随机现象,通过搜集、整理、分析反映事物总体信息的数据资源,并据以对研究对象总体特征进行推理的原理和方法。统计时,需要随机抽取现象样本,而且样本容量要足够大,得出的结论只是对现象总体特征或相似度的推断,故统计方法无法处理来自不同材料具体样本的一对一比较。黄先生从《枣窗闲笔》万余字中主观地确定15个字,又分别在10余万字中有意识地查找、筛选出一个对应的相近字体,这样的比对确是“另辟蹊径”,但与统计学概念、统计分析方法无关。

(四)“宁”字汇:一份可参照的笔迹比对材料

任何书写者的笔迹都具有个性化特征,可以体现其书写技能和书法水平,这些个性化特征的总和构筑了该书写者笔迹的唯一性,即不同于任何其他人的特征。据笔迹特征具有稳定性和特定性的属性,如果方法得当,统计分析可以在书写者笔迹特征判断中发挥作用。就本案来说,可从裕瑞自录诗文集中随机选取足够多的字,统计分析其笔画特征(包括起笔、书写、收笔、笔力、笔画等)、笔画间的关系特征(包括笔画交叉、搭配、连接、断续等)、单字结构特征(包括单字组成部分的搭配关系、连接、字的整体结构等)、书写顺序特征、错字特征等,从而归纳裕瑞字迹的习惯性特征;或选择某个(些)特定字,找出它(们)在裕瑞自录诗文集中的全部或足够多的写法,统计整理上述笔迹特征,并总结出该(些)字的习惯性写法。同样的,可以统计分析《枣窗闲笔》的字迹特征或某(些)字的习惯性写法。然后通过对比裕瑞自录诗文集字迹特征与《枣窗闲笔》字迹特征的相似度,或比较某(些)特定字在裕瑞自录诗文集和《枣窗闲笔》中习惯性写法的相似度,从而推断二者为一人所写的可能性有多大。

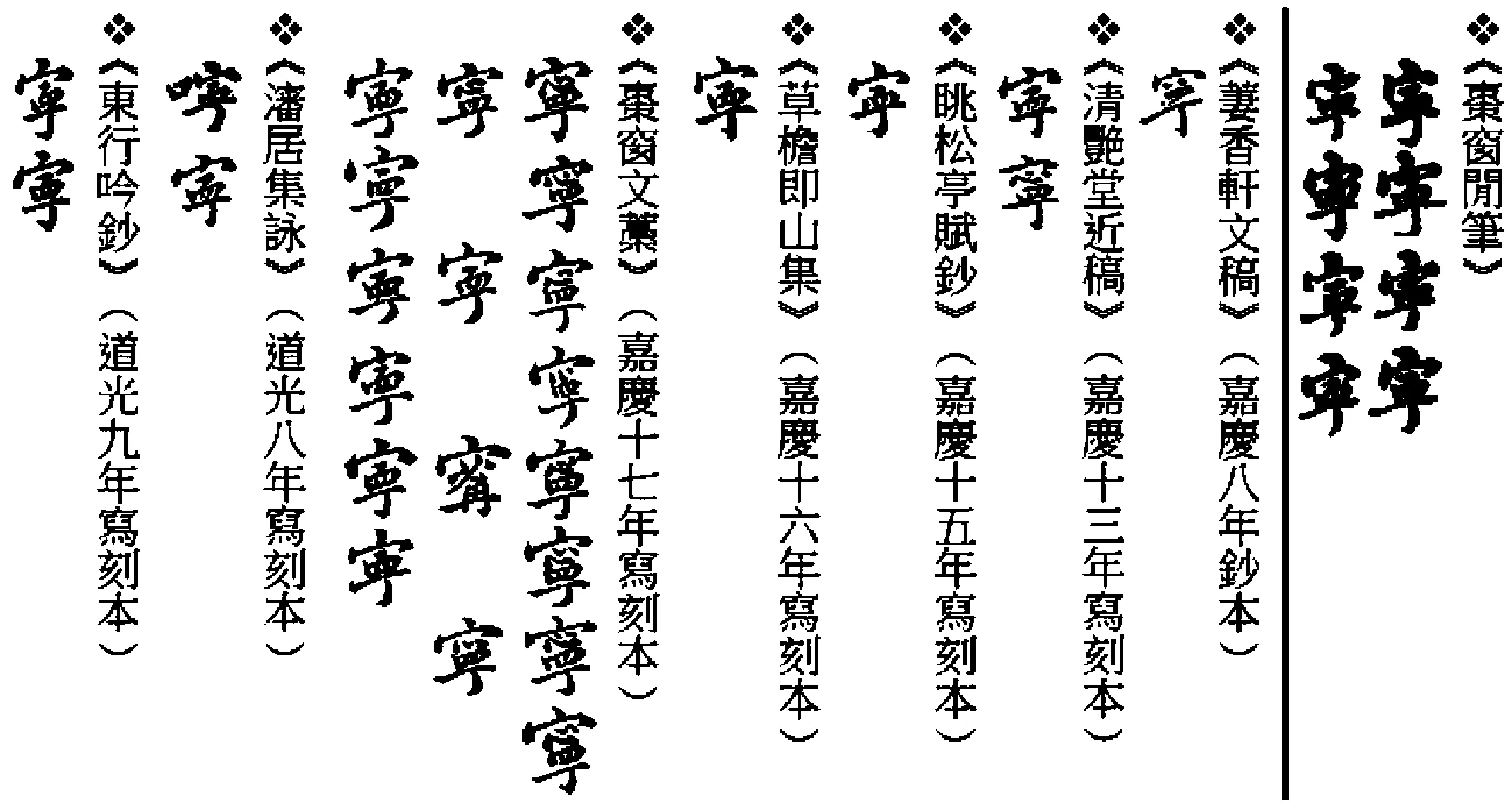

对万余字的《枣窗闲笔》和10万余字裕瑞自录诗文集字迹特征的统计,是一个庞大、复杂而细致的工作,考验研究者的耐心和责任心;即使仅选取某字作例证,从10余万字中找出该字的全部或绝大部分写法,一时亦不容易办到。而黄院士论著中恰恰有一个现成材料,他在利用“避讳”分析《枣窗闲笔》抄录时间时,汇集了《枣窗闲笔》和裕瑞各著作中35个“宁”字;其中《枣窗闲笔》中8个,《萋香轩文稿》中1个,裕瑞自录诗文集中26个(见图3)。据此“宁”字汇,或可一窥《枣窗闲笔》和裕瑞自录诗文集字迹特征的相似度。

图3 《二重奏》图表12.12:裕瑞各著作中之“宁”字

需要指出的是,《萋香轩文稿》并不在裕瑞诗文集中;而且潘重规教授正是对比了《萋香轩文稿》后,才判断《枣窗闲笔》字体颇拙、有乖谬笔误、非裕瑞亲笔。所以图3右三行的一个“宁”字不在对比之列,况且《萋香轩文稿》中有多个“宁”字,黄先生所选此字并不具代表性。观察黄先生整理的“宁”字汇,笔者感觉裕瑞自录诗文集之“宁”字与《枣窗闲笔》之“宁”字书写风格颇异。

首先,总览裕瑞自录诗文集之“宁”字,个个结字端严稳妥,用笔娴静流畅、平和自然、从容洒脱,笔划轻重相宜、疏密有致、清晰灵动,字体典雅清逸,呈现出一种温文尔雅的书卷气;而《枣窗闲笔》之“宁”字则结字稚拙,用墨厚重,线条不清晰,笔画缺乏连贯照应,显示书者的临帖工夫和书法水平都较低。

其次,裕瑞书“宁”字之“宀”舒展大方,覆盖住其下诸笔,很好地表达了“取房屋屋顶及其两侧墙壁之象”的象形本意;而《枣窗闲笔》“宁”字之“宀”则短小猥琐,没有了遮风挡雨的意象。“宁”字中间一横划,裕瑞所书长短适中,且基本都被“宀”所覆盖;而《枣窗闲笔》中此横划超长,均超出“宀”之覆盖范围。

第三,“宁”字下方的“丁”,意为屋中之人、男人,具备完整意象,书写时应相对独立、连贯为宜。裕瑞所书“宁”字下方之“丁”,大多独立、连贯,很容易辨识;而《枣窗闲笔》“宁”字之“丁”,其横划多与上部相连,基本不具独立性。

第四,从具体笔画看,裕瑞所书用笔规范,收放自如而不失法度。如“宀”的最后一笔,横划末端先顿笔,再轻轻撇出,稳健纯熟。而《枣窗闲笔》“宁”字之“宀”,钩处多不顿笔,线条处理简单,缺乏美感。

从“宁”字汇的这些差异似可判断,《枣窗闲笔》与裕瑞自录诗文集书写特征的相似度较低。对这份现成的“宁”字汇书写特征的对比分析,略可体现“从统计学的概念”或“从统计学的角度”,不该忽视。

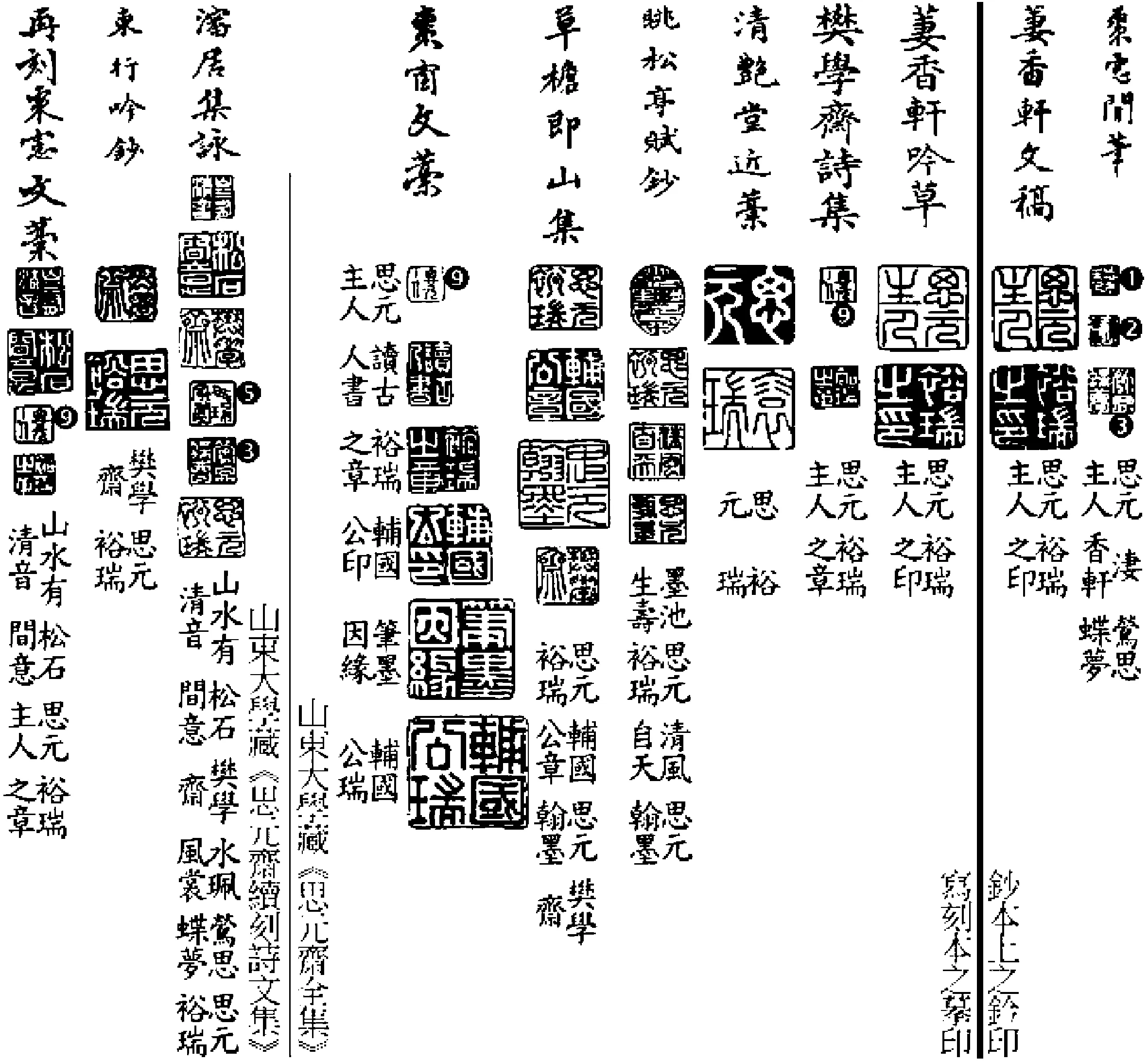

(五)裕瑞在《枣窗闲笔》作者处盖闲章?

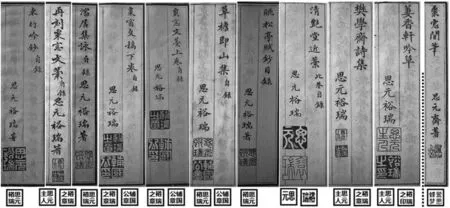

《枣窗闲笔》最富争议的是裕瑞是否拥有“凄香轩”印章,故研究者对裕瑞印章都很重视,黄院士也不例外。他从裕瑞诗文集的十一种写刻本或抄本中,汇集了一份详细的裕瑞印谱,共计三十七枚,其中三十二枚来自裕瑞诗文集,两枚来自《萋香轩文稿》,三枚取自《枣窗闲笔》(见图4)。

这些印章当是作者郑重、严谨的态度体现。值得注意的是,“凄香轩”印仅出现于尚存争议的《枣窗闲笔》上,连题名《萋香轩吟草》《萋香轩文稿》者也无“凄香轩”或“萋香轩”印。《枣窗闲笔》上另两枚印章“思元主人”“莺思蝶梦”亦见于裕瑞诗文集,印章文词虽然相同,但是否确为相同印章,还需要专业的技术鉴定。例如印形、字形、刻工、印泥等差异,不是仅凭文词内容就能简单地下结论。何况形式类似的“思元主人”印在《枣窗闲笔》上是阴文,在《萋香轩吟草》上却是阳文。

图4 《二重奏》图表12.6:从裕瑞著作之写刻本或钞本中整理出的印谱

印章可以从不同角度进行分类,据印文内容可划分为姓名章、字号章、室名斋馆章、闲章。姓名章刻私人姓名,有时也加“印”“章”“之印”等字;前人除姓名外,一般还有字和号,文人墨客常以字号入印,便是字号章,有些文人雅士往往有多个字号,亦有多个字号章;将自己居处之楼阁、居室、书斋、堂馆等名称刻成印章,即为室名斋馆章;闲章是在古代吉语印的基础上发展而来的,内容丰富多彩,加盖不同内容的闲章有助于表达作者对作品的思想情感。书画家钤印,什么位置盖姓名章、字号章,什么地方盖室名斋馆章、闲章,都有约定俗成的规矩。其中,姓名章和字号章最为正式、庄重、规范,书画作者落款之后通常加盖姓名章和(或)字号章,以郑重其事地昭示信誉、责任与担当。闲章多用于书画的引首、压角、栏边或栏腰,亦多见于诗文集之题签、序、跋、目录等次要位置,有时也跟在姓名章或字号章之后。

宗室裕瑞(1771-1838),字思元,号思元主人,豫通亲王多铎(清太祖努尔哈赤第十五子)后裔,豫良亲王修龄次子,封辅国公。工诗善画,通西番语。著有《思元斋全集》《思元斋续刻诗文集》,另有不少书画作品传世。他是清代皇族后裔、知名文人和书画家,自然少不了印章,且上述四类印章均有。例如,“裕瑞”“裕瑞之印”“裕瑞之章”是姓名章;“思元”“思元主人”是字号章;“樊学斋”属室名斋馆章;“墨池生寿”“读古人书”“笔墨因缘”“山水有清音”“松石间意”“莺思蝶梦”皆为闲章。

《枣窗闲笔》上三枚印章分别位于自序页和正文首页。自序末署“思元斋自识”,钤“思元主人”“凄香轩”二印;正文首页书名下署“思元斋著”,钤“莺思蝶梦”印(见图5右一)。按常理,首页书名之下的作者落款、钤印是全书点睛处,当署作者名号,当钤作者姓名章和(或)字号章;但是《枣窗闲笔》却不然,此紧要处不但未署裕瑞名号,盖的也是一方闲章。难道这是裕瑞的署名、钤印习惯?他在诗文集上也是这样做的吗?

因黄先生所集裕瑞印谱上标注“山东大学藏《思元斋全集》”和“山东大学藏《思元斋续刻诗文集》”,笔者即到学校图书馆查询,然所见让笔者愕然:裕瑞署名、钤印习惯与《枣窗闲笔》上完全不同!裕瑞诗文集共2函9种11册,其中《枣窗文稿》分上下卷各一册,《眺松亭赋钞》两册但不分卷,即共有10册书的正文首页有书名和作者落款、钤印。裕瑞不愧是位严谨的文人,他在每册书的正文首页书名下,不但认认真真写下自己的名字“思元裕瑞”,而且规规矩矩、方方正正地钤盖姓名章和(或)字号章,不盖任何室名斋馆章或闲章,各书无一例外(见图5)。

在《枣窗闲笔》正文首页著者这个关键位置处,加盖了一枚“莺思蝶梦”闲章,这完全不同于裕瑞在诗文集中规范、严谨的一贯做法。仅凭此一点,似可初步判断《枣窗闲笔》书者是极不通之人,当与文人裕瑞无涉。但是,黄院士将每一书各处(封面题签、书名页、自序页、目录页、自跋页等)印章堆积一处,模糊了不同种类印章的位置和作用,掩盖了一份辨别《枣窗闲笔》真伪的关键证据。当然,黄先生一定不是有意为之,否则就有削足适履之嫌了。

图5 裕瑞诗文集首页与《枣窗闲笔》首页之署名、钤印对比

(六)“萋”与“凄”确实可通假?

裕瑞有室名斋馆章“樊学斋”,分别见于《东行吟钞》《沈居集咏》和《草檐即山集》;然全部诗文集中不见“萋香轩”印,故裕瑞是否另外拥有印文为“萋香轩”的室名斋馆章,不得而知。即使“萋香轩”入印,也不可能像《枣窗闲笔》一样刻作“凄香轩”。因为“萋”义盛,“凄”义寒,一盛一衰,词义正好相反,“萋香轩”刻作“凄香轩”,错得未免有些离奇。“萋香”形容花木有香,含茂盛、芬芳之义,“凄香”则文意不通,而《枣窗闲笔》上的印章却是“凄香轩”,难怪令人生疑。黄院士对此的解释是:

而据研究,“萋”与“凄”二字有时可以通用,如今本《诗经·小雅》中的《大田》篇可见“有渰萋萋”句,然《汉书·食货志》及段玉裁《说文解字》则均引作“有渰凄凄”,且段氏释“凄凄”为“雨云起貌”,这与《诗经·毛传》对“萋萋”的释义“云行貌”是一致的,故“凄香轩”印文与“萋香轩”书斋名两者之首字,确实是可通假。

笔者不以为然。

首先,《诗经》形成于西周至春秋时期,《汉书·食货志》及段玉裁《说文解字》引其中“有渰萋萋”句时,改作“有渰凄凄”,即说明按东汉或清朝时期的用字规范,“有渰萋萋”用字有误,“有渰凄凄”是对“有渰萋萋”的校改;亦即“凄凄”不通“萋萋”,否则就不用改了。裕瑞是清代文人,当明白这个道理,不大可能领会为“凄凄”通“萋萋”。

其次,即使《诗经》中“萋萋”通“凄凄”,那也是有条件的,即“萋萋”意为“云行貌”时,才能与意为“雨云起貌”的“凄凄”可通,本义相反的“萋”与“凄”并不是任何时候都可通。

第三,黄先生此论参考了赵建忠先生《清人裕瑞书斋名“萋香轩”误刻“凄香轩”释疑》文,而赵文开端便提醒读者:“一般情形下,抄手将‘萋’误写成‘凄’,常情难免,但篆刻家为人家治印,姓名是绝对不允许有任何差错的,刻闲文印章尤其是书斋、轩馆之类印章,也不该有错字。如果裕瑞书斋名确系‘萋香轩’竟误刻成‘凄香轩’,当然是不可原谅的错误。”赵先生接下来的“释疑”,只不过试图为这个“不可原谅的错误”找寻一种莫须有的理由,并非学界共识。

故黄先生“‘凄香轩’印文与‘萋香轩’书斋名两者之首字,确实是可通假”的结论不成立。

(七)赝品“佘嘉惠《临罗两峰鬼趣图》”不能作学术依据

黄先生通过网络搜索,在纽约苏富比拍卖行网上展示的拍品“佘嘉惠《临罗两峰鬼趣图》册页”(以下简称《临鬼趣图》)上,发现了两方不同形式的“凄香轩”印章,这成为他论证《枣窗闲笔》为裕瑞手稿的重要证据:

至于裕瑞是否拥有“凄香轩”印一事,近亦有了重大突破。笔者发现纽约苏富比(Sotheby’s)曾在2012年9月拍卖畲嘉惠所临清代著名扬州八怪之一罗聘(1733-1799;号两峰)的《鬼趣图》,该册页原为台湾旅日收藏家张允中先生(1928-)所有,并经东京大学编辑的《中国绘画总合图录》(1982-1983)著录且公布图版。裕瑞于嘉庆九年在八幅图上各题七言咏鬼诗一首,末记“甲子二月录旧作”,并分别钤用“思元主人”、“凄香轩”、“莺思蝶梦”、“凄香轩”、“水佩风裳”、“江南春”、“墨华”、“清艳堂”、“思元主人”等九印(图表12.5),册后还有张问陶于嘉庆二十一年所题的八首七言咏鬼诗,以及未署名之一跋。

这里需要指出的是,黄院士的介绍有三处与事实略有出入:

其一,《临鬼趣图》所有者张允中,购买此画时是位年轻的台湾“旅日商人”,还不是“旅日收藏家”。张允中1928年生于台中县大雅乡,台中商业学校毕业。1954年,他二十六岁时到日本做电梯代理生意,获得成功,遂用赚得的资金再投入到文物生意中。1994年返回台湾。2011年10月17日,张允中向采访者介绍说:“1966年爆发‘文化大革命’一直到1976年,大批的中国文物流到海外,我们那时在日本有机会收购到许多中国文物。……‘文革’长达10年,中国许多收藏在富农仕绅之家的历代珍贵古董字画,因为被抄家,辗转流落海外,有的被大批贱卖到日本,有的流向香港。我觉得与其让外国人买去收藏,还不如自己买下,所以我就集资大量收购这些中国文物。那时,我通过香港一家大型的中国中艺公司便宜地大批买进中国文物,最盛时店里的字画就多达16万件。”张允中从代理电梯生意转行或兼营中国字画买卖,显然是出于经营目的。他的日本文物店里最盛时有“16万件”中国字画,数量之大,令人吃惊,但不见得都是真品。

其二,编辑《中国绘画总合图录》者不是“东京大学”,而是日本人铃木敬,个人和“东京大学”的信誉度是有差别的,东京大学出版会只是该图录的出版发行者。此书共五卷,《临鬼趣图》在专辑寺庙、个人所藏绘画的第四卷。

其三,此册页原标签是“罗两峰鬼趣图(佘嘉惠临本)”,册页上落款“佘嘉惠谨写”;纽约苏富比拍卖行网上展示标为“佘嘉惠临罗聘《鬼趣图》”,黄一农《裕瑞〈枣窗闲笔〉新探》和台湾版《二重奏》名其为“佘嘉惠《临罗两峰鬼趣图》”,均与原标签有异。中华书局版《二重奏》中改“佘嘉惠”为“畲嘉惠”。

《临鬼趣图》上有两方“凄香轩”印章,其中一方与《枣窗闲笔》上“凄香轩”印章文词、格式一致,这似可佐证裕瑞有“凄香轩”印和《枣窗闲笔》上的“凄香轩”印可能不伪。但令人遗憾的是,《临鬼趣图》是赝品,不能用作文史考证的依据,笔者已作《“佘嘉惠〈临罗两峰鬼趣图〉册页”证伪》文,在此不另枝蔓。因为《临鬼趣图》是赝品,附着其上的“凄香轩”印章也就失去了真实性。而且,若《临鬼趣图》与《枣窗闲笔》上的“凄香轩”印章确实相同,则又提供了一份《枣窗闲笔》作伪的新证据。

黄先生“e”来了不少材料,并以此考据《枣窗闲笔》是裕瑞手稿。但是,这些材料有的不真实(如薛龙春教授的评价意见),有的很片面(如“狥”与“狗”、“旬”与“句”、“萋”与“凄”可通假),有的缺乏科学性(如十五个相似字比较),有的不客观(如裕瑞印谱),有的是伪造品(如《临鬼趣图》)等,依据此类材料得出的考据结果难免不误。《枣窗闲笔》能否“提供《红楼梦》成书研究一较踏实的出发点”,值得再探讨。

四、思考与启示

人类社会已发展到大数据时代,学术研究的手段越来越便利,可利用的资源更加丰富,使跨学科、跨专业的学术探索成为可能。黄一农先生转治红学仅数年,即已探讨了多个红学积年难题并有新颖见解,研究成果有目共睹,验证了“e考据”的威力。然而,从黄先生对《枣窗闲笔》的新探来看,他的“e考据”过程和结论仍有可推敲之处。

黄院士论著最突出的特点是文献资料丰富多彩,以中华书局版《二重奏》为例,全书正文计644页,而参考文献目录达69页,包括档案、传统文献和近人论著1000多条;同时还有页下注1600多条;而且正文中有34个置于方框中的附录,理出了相关的历史背景或研究方法;并精心制作了161张图表,包括书画题跋、碑文、抄件或写刻本书影等资料,的确是一部“红学研究的集成之作”。然而,当今学术界深受商品经济大潮的影响,浮躁之风盛行,追名逐利者众;红学研究领域亦非世外桃源,并不是每部著作和每篇文章都有学术价值、都值得引以为据。尤其是“e”来的网络资料,良莠不齐,真赝杂糅,有的或为“耳食之言”,不可轻率相信或引用,否则难以保障考据结果的准确性。

黄先生专文探讨《枣窗闲笔》,一定知道它只有手稿本存世,但对于把它当作写刻本的评价意见,却仍认可并提供给大家参考;在互联网上略加搜索,即可得到罗聘《鬼趣图》册页的图片,再与《临鬼趣图》相对照,不难发现《临鬼趣图》、佘嘉惠、裕瑞题诗、“凄香轩”印章的真实面目,但黄先生并没有这样做;关于《临鬼趣图》中的“张问陶题诗”,就在《二重奏》的同一章中,黄先生即粘贴了张问陶为改琦《红楼梦图咏》的题诗三首,二者对比,不难判断“张问陶题诗”非张问陶所题;黄先生在论述《红楼梦》的流传网络时,曾十余次提及张问陶,还详细介绍了张问陶与改琦、石韫玉及高鹗、福康安、和琳、裕瑞等八旗权贵的关系,多次引用《船山诗草》中的内容并粘贴了书影,而且引用了《遂宁张氏族谱》资料并粘贴了“《遂宁张氏族谱》中的张问陶”书影,一定知晓张问陶于嘉庆十九年去世的史实,为什么还相信“张问陶于嘉庆二十一年所题的八首七言咏鬼诗”?这些矛盾处很容易让人对“e考据”产生错觉,即除了搜索和堆砌文献资料外,缺乏对它们涵义或逻辑关系的评析。“e考据”的核心是考据,不是简单的“e”而后集成之。

黄院士是从曹雪芹祖籍及其先祖的生平事迹为切入点而介入红学领域的,研究内容涉及《红楼梦》背后的史事、元妃省亲的历史原型、曹寅子侄与孙辈血缘世袭、曹寅的姻亲网络、曹雪芹生父与卒年、曹雪芹的旗人朋友圈、曹雪芹在书画界的人际网络等,这些议题或多或少地要以《枣窗闲笔》透露的信息为线索,故黄先生需要《枣窗闲笔》为真。在裕瑞诗文集中,裕瑞每每在作者处钤盖姓名章和(或)字号章,而《枣窗闲笔》在此关键处却盖一闲章,这不利于证明《枣窗闲笔》为裕瑞手稿。黄先生整理裕瑞印谱,无意中将每本书中印章混合一处,便模糊了这种差异,掩盖了裕瑞钤印的一贯做法,此类事情似不应出现在文史考据中。

大数据和互联网正在改变着我们的生活、工作和思维方式,也必然惠及学术研究的领域。“e考据”是网络时代的产物,是大数据、网络技术、数字化资源等新学术环境下从事学术研究的一种现代化辅助手段。毫无疑问,借助于“e考据”,《红楼梦》研究也将焕然一新,并使终结红学积年争议成为可能。但如何让“e考据”不出或少出偏差,还有待于认真探索和总结。不同学科的研究对象各有其特征和规律性,任何学科的理论和研究方法都是基于本学科研究对象的特征和规律而总结、创造、发明出来的,忽视研究对象特征和规律性的“另辟蹊径”实不足取。面对“e考据中一些人不是从历史出发去研究历史,而是先入为主,从现实出发发现问题,然后反观历史去探寻答案,以此作为自己假设的佐证,其下者乃以想象为据伪造模塑历史,仅凭对相关社会历史的片段了解,便贸然利用网络检索相关概念字句,拼凑整合,牵引成文”的现象,谢乃和教授曾警告别让“e考据”成为“伪考据”,是十分及时和必要的。

注释:

①③ 黄一农《两头蛇——明末清初的第一代天主教徒》,上海古籍出版社2015年版,《自序》页。

② 《2015年度中国人文学术十大热点评选揭晓》,《中华读书报》2016年4月13日,第5版。

④ 见新浪网《黄一农的博客》之“个人简介”,http://blog.sina.com.cn/s/profile_3140397040.html。

⑦ 见裕瑞《枣窗闲笔》,上海古籍出版社1984年影印版,第159-266页。

⑧ 潘重规《影印萋香轩文稿序》,见裕瑞《萋香轩文稿》,国家图书馆出版社2015年影印版。

⑨ 欧阳健《红楼新辨》,花城出版社1994年版,第262页。