敢讲真话的黄克诚

王子君

1980年11月26日上午,双目失明的黄克诚戴着墨镜,在秘书的搀扶下出现在京西宾馆小礼堂。中共中央纪委贯彻《关于党内政治生活的若干准则》第3次座谈会在这里开了10多天了,黄克诚因身体不好一直请假未参加会议。但是,他心里记挂着会议,几天几夜睡不着觉,一刻也没有停止过对会议内容的思考。那一天,他再也坐不住了,向会务组打电话说要来参加会议,自己有话要讲。

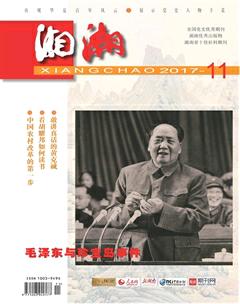

黄克诚讲话了。他竟然讲对毛泽东的态度问题!对毛泽东的态度问题,是当时最敏感的话题,他会怎么讲?会场上1000多人的神经立即都绷紧了!

黄克诚这一讲,竟讲了两个多小时。他这个讲话没有稿子,也没有提纲,全凭脑子记忆,只有一名秘书坐在他的身后,时刻准备提醒他。然而,从头到尾,黄克诚没有“卡壳”,也没有“走火”,滔滔如流。会场里鸦雀无声,尽管他的话湘音很重很不好懂,但大家还是全神贯注,连入厕者也匆匆跑回,生怕漏听某些内容。

黄克诚的讲话公开肯定了毛泽东的历史地位。他说:“现在有人要丢掉毛泽东思想这面旗帜,甚至把毛主席的正确思想、言论也拿来批判。我认为这样做是把中国引上危险的道路,是要吃亏的,是会碰得头破血流的!”

有人认为他疯了、傻了,但更多的人感叹,那个他们失去已久的敢言之士复活了!他虽然已经双目失明,但他的心有如火炬般明亮!他的讲话犹如洪钟大吕,响彻在会场上空,响彻在历史的天空!这个讲话所体现的他的博大胸怀与人格魅力,让后世敬慕景仰!

黄克诚的讲话,对正确评价毛泽东和毛泽东思想,对于统一全党思想发挥了极其重要的作用,也为《关于建国以来党的若干历史问题的决议》顺利出台起到了舆论导向作用,有着很强的指导意义和深远的历史意义。

在中国革命的历史上,黄克诚以敢于坚持真理、敢讲真话、敢于建言著称。

他的率部挺进东北,也是缘于他的建言。

★向中共中央建言

1945年9月17日,重庆。毛泽东结束了与蒋介石一天的谈判回到住处,看到了刘少奇由延安转发来的电报。电报内容是新四军第三师师长黄克诚的《关于目前局势和战略方针的建议》。

黄克诚在电报中建议中共中央调精兵10万到东北建立大战略根据地。主要内容有:一、在与蒋和谈的同时,应集中精力准备决战;二、取得连成一片的大战略根据地,有利于进行长期斗争。因此在军事部署上,建议尽量多派部队去东北,至少5万人,能去10万人为最好,并派有威望的军队领导人去主持工作,迅速创造东北总根据地,支援关内作战;三、关内以晋、绥、察三地区为第一战略根据地,以山东地区为第二战略根据地,集中主力,消灭敌人。其他各地区则作为这两大战略根据地之卫星力求局部决战胜利。不可能时,即以游击战争长期周旋;四、为执行上述方针,建议从山东调3万至5万人去东北,华中应调3万至6万人去山东。

这是一份极有战略价值的电报。开辟东北根据地,也是毛泽东心中正在谋划的策略和中共中央正在讨论的问题。这是历史的惊人巧合吗?不,这是黄克诚的心与中共中央想到了一起!与毛泽东想到了一起!

毛泽东的脸上现出惊喜的表情。

黄克诚的名字最早引起毛泽东的关注,是在红军到达陕北吴起镇时期。

毛泽东并没有直接和黄克诚打交道,但黄克诚因提意见唱“反调”几次遭降职撤职、甚至打了胜仗也挨处分的事,他已有耳闻。

1935年11月初,中国工农红军西北革命军事委员会成立时,一开始没有任命黄克诚任何职务。此前,黄克诚在哈达铺因反对以严酷手段整顿纪律,被从红一军团第二纵队第十团的政治委员降为第二纵队政治部军事裁判所所长,后来所长的实权也没有了,仅随部队行军打仗。

11月30日,毛泽东专门找第二纵队司令员彭雪枫谈话,了解黄克诚的情况,问:“我听说黄克诚带头反对整顿纪律,有没有这回事?”彭雪枫如实汇报了黄克诚的情况。毛泽东点点头说:“黄克诚这个人,优点很突出,但缺点也突出,是个敢讲真话的人。”后来,毛泽东对黄克诚还作过这样的评价:“上自中央,下到支部,有意见他都要讲。他有些意见讲得不错。”

这次谈话几天之后,黄克诚被任命为军委卫生部长。后来,他又担任八路军总政治部组织部长。

但那时,毛泽东对于黄克诚的政治智慧、战略眼光与军事领导才能还没有全面了解,只是肯定了他敢讲真话的品格。

此刻,黄克诚的电报证明了他高瞻远瞩的战略思想,证明了他敢于建言的胆魄!

9月19日,毛泽东欣然回电,表示“完全同意”。同一天,中共中央向全党发出《目前任务和战略部署》的指示电,明确提出了“向北发展,向南防御”的战略方针,并决定有计划地陆续向东北派遣军队。这个方针对后来打败国民党解放全中国有着十分重大的意义。

毫无疑问,黄克诚的建议对中共中央下决心派重兵进军东北的决策起到了一定的作用。黄克诚在晚年也曾说过:“中央当时已决定派部队到东北去,但派10萬人这样多的部队,还是我首先提出来的。”

也许就是从这个时候开始,对黄克诚发去的电报,毛泽东格外重视。

黄克诚怎么会与中央、与毛泽东想到了一起?

1945年8月9日,毛泽东发表《对日寇的最后一战》。黄克诚意识到中国抗战即将迎来最后的胜利,开始思考胜利后中国国内形势的走势。

两淮战役时,黄克诚从淮南津浦路西东返,于9月13日途经新四军军部。在这里,黄克诚得知苏联红军已出兵我国东北。我军也有少数部队进入东北。而国民党军主力距东北尚远,一时还来不及接管东北。黄克诚心中大喜,这正是我们进军东北、开辟与创建东北战略根据地的绝佳时机!

早在毛泽东赴重庆与蒋介石谈判之初,黄克诚就开始思考日本投降以后中国国内形势的走势了。他认为,蒋介石的和谈毫无诚意,内战随时有可能爆发。在这样的形势下,我们的首要议题是如何确定我们的战略方针。如果我们占领了东北,就抓住了胜利的关键。中共中央虽然对出兵东北作了部署,但派的兵力不够多,动作不够快,目前也还没有看到一个全面的部署电……endprint

黄克诚越想越兴奋,9月14日一大早,黄克诚就找到饶漱石谈了自己的想法,请他以华中局名义给中共中央发电报,建议中共中央立即派大部队到东北去,不管苏联红军同意与否,要下决心进军东北,不可错过时机。

但饶漱石不同意发此电报。黄克诚只好说,那我就以个人名义发吧!饶漱石这才应允。

在这个中国必将进入一个新的历史时期的紧要关头,在中共中央对出兵东北还没有作出一个具体的全面的部署之时,黄克诚以成熟的战略家眼光,洞观全局,着眼发展,以超人的胆识以个人名义向中共中央和中央军委发去了这个伟大的战略建议电报!

电报发出之后,黄克诚继续策马东返,指挥两淮战役。

关于这个建议,刘少奇后来在同一位领导干部谈到黄克诚时说:我们对黄克诚的认识比较迟,像他这样能以战略高度思考问题并向中共中央提出建议的高级干部太少了。新四军军长陈毅在接见挺进东北的第三师营以上干部会上说:“在进军东北这个重大问题上,你们的黄师长早就给中央发了电报,建議要派10万人出关,建立战略根据地。你们别看他眼睛近视,但那副近视眼镜可厉害了,是千里眼,看得远呷!”

★率部挺进东北

黄克诚没有想到,进军东北的任务,会历史性地落在自己和第三师的肩上。

接到命令后,黄克诚立即召开旅以上干部会,部署北进事宜。他下令,部队北进要坚持两条:一是要带上棉衣棉被,二是要全副武装。

部队一下子像炸开了锅。很多传言称,日本投降后,东北遍地是武器及物资,随便可以拿到,去东北应该轻装前进,不用带武器。有人看着天上明晃晃的太阳发牢骚道:“这黄老头子怎么了!尽出怪招。不但带着装备,还要背着棉衣?”黄克诚不为所动。1945年11月部队赶到辽西时,辽西凛冬已至。雪落无声,天寒骤起。而武器遍地的传言也是无稽之谈。官兵们这才体会到黄克诚“千里眼”的厉害,心悦诚服。

1945年9月28日,黄克诚和洪学智率领新四军第三师主力4个旅和3个特务团3.5万余人,浩浩荡荡地向东北挺进。黄克诚骑在他那匹枣红色战马上,显得格外的意气风发。

黄克诚、洪学智率部昼夜兼程,跨过黄河,抵达冀东,然后经玉田,由冷口翻越燕山出关。出关后,又一路顶风冒雪,翻山越岭,历尽千辛万苦,历时两月,徒步行军1500多公里,跨越江苏、山东、河北、热河、辽宁五省,于11月25日到达锦西地区的江家屯,胜利完成了中共中央制定的进军东北的战略目标任务,堪称壮举。

谁知,黄克诚到达江家屯的第二天,锦州被国民党军占领。

但新四军第三师的到来,令东北人民自治军(1946年1月4日改称东北抗日联军)总司令林彪十分高兴。林彪一直谋划在锦西高桥以西打一次大规模歼灭战,苦于兵力不足迟迟不能开战。现在,有了第三师,加上山东的第一师、第七师和冀热辽军区的部队,共有四五万兵力,他的想法可以实现了!

有打大歼灭战想法的不止是林彪。当时东北有3个叫得很响的口号:一个叫“独霸东北”,一个叫“拒敌于国门之外”,一个叫“最后一仗”。中共中央包括毛泽东,东北局领导包括彭真、罗荣桓等,不断指示进关部队迅速夺取大城市,与进关的国民党军决战,十分乐观。

但黄克诚深感忧虑。他素来不打无把握之仗。他认为当前国民党军气势正盛,我军应暂时避免与之决战,先建立根据地站稳脚跟才是上策。否则,后果不堪设想。这个大仗现在根本不能打!

黄克诚的看法是有依据的。当时部队刚刚入关,遇到的困难出乎意料。就第三师来说,出发时有3.5万人,一路上因各种情况已减员至3.2万人;原以为武器装备遍地都是,可苏联与国民党军签有条约,不准我军接收苏军缴获的日伪军事物资。部队粮草将尽,武器短缺,人困马乏,处境已显艰难,现在又要马上打大仗,怎么打?

11月26日,黄克诚给远在延安的毛泽东发去急电。电报着重报告了部队遇到了极为困难的情况,即有名的“七无”说法:

部队50多天行军,极疲劳。……现遇到极为困难之情况,无党、无群众、无政权、无粮食、无经费、无医药、无衣服鞋袜等,部队士气受到极大影响,锦州、山海关以西北地区土匪极多,少数人不能通行,战场极坏,而敌人已占锦州,将直到沈阳、长春。

我提议:我军应暂不作战,进行短期休整,恢复疲劳,再进行作战,并以一部主力去占中小城市,建立乡村根据地,作长期斗争之准备。

我与林彭罗(林彪、彭真、罗荣桓)初见面,特向你提议,是否有当,请考虑。

意见归意见,命令归命令。在意见未获批复的时候,黄克诚仍是顾全大局,执行命令。这是他一向奉行的原则。11月27日晨,根据林彪命令,黄克诚率部队向高桥、塔山一带开进。出发前,他又给中央军委发电,再次建议在东北建立根据地。

历史又一次证明了黄克诚的远见卓识!他提出“建立东北根据地”和他建议进军东北一样,都对中国革命的历史进程起了重大作用,是又一个伟大的建议!中共中央和中央军委对黄克诚反映的情况和意见很重视。12月22日,中共中央在致黄克诚的电报中说:“关于建立根据地,你是有经验的。”

11月27日,黄克诚见到林彪,直言不讳地表示:“策疲乏之兵,当新羁之马”,是不可取的,目前大仗打不得。林彪采纳了黄克诚的建议。

11月28日,毛泽东和中央军委复电黄克诚:“直接向东北局请示和提出建议。”毛泽东同意尽快建立东北根据地。同日,毛泽东给东北局发来了《建立巩固的东北根据地》的著名电报,明确提出要把东北工作重心放在距离国民党占领中心较远的城市和广大乡村,以便发动群众,建立巩固的根据地,逐步积蓄力量,准备将来反攻。毛泽东还详细阐明了建立根据地的方法。

看到大仗暂时不打了,看到自己关于建立根据地的建言被中央采纳,黄克诚十分欣慰。他后来说:“毛泽东的这一指示,指明了东北工作的正确方向,对统一大家的认识,坚定信心,为最后夺取解放东北的胜利,奠定了思想基础。”endprint

于是,黄克诚果断地将第三师第十旅和独立旅分散到阜新以北、彰武東西地区活动,“消灭土匪,发动群众,建立根据地”。他亲率第八旅和3个特务团等部北进攻占通辽,随即在通辽、开鲁一带开辟根据地。分散到各地开展工作后,第三师初到东北的困难迎刃而解,战斗力大大加强。

这时,东北局在西满建立分局与军区。黄克诚得知后,即打电报向东北局建议,把新四军第三师与西满军区合并,以便于统一部署指挥。东北局采纳了这个建议,任命黄克诚为中共西满分局副书记兼西满军区司令员,并仍兼任第三师师长、政治委员,与分局书记李富春一起领导开辟和建设西满根据地。

★四平保卫战中提建议

1946年2月,国民党掀起反苏浪潮。斯大林十分恼火,下令苏军全部撤走。此时,国民党东北军主力尚集中在沈阳,一时无力去接管其他各大城市。黄克诚认为,这是我们夺取城市、发展壮大的良机。时不我待,他的目光首先盯住了四平。

四平地处东北平原中部,系中长、平齐、四梅3条铁路交会的交通枢纽,连通东、西、南、北满,是东北地区最具价值的军事战略要地。控制了四平,几乎等于控制了长春、哈尔滨,既可迟滞国民党军进攻,又可使部队得到物资和装备的补充,即使攻占后守不住再撤出来,也是大大有利。他的想法得到了李富春的赞同与支持。

3月12日,苏军从沈阳一撤出,黄克诚立即将第十旅调到四平附近待命。

3月14日,苏军撤出四平。18日,第十旅攻下四平。

随后,随着苏军撤退,黄克诚指挥第三师攻占了长春、齐齐哈尔。

黄克诚挥师连克3城,抢占到我军进占东北城市的先机。

苏联撤兵,蒋介石也调集兵力大举进犯东北。黄克诚指挥第三师夺取四平后,蒋介石非常恼火,他深知,没有四平就没有东北。国民党军依仗其军事上的优势,狂妄地宣称:“4月2日前,一定要克复四平!”

四平,成了东北战场的一个聚焦点。

为阻止国民党军长驱直入,3月24日,毛泽东给东北局和林彪、黄克诚、李富春发出指示,要求东北民主联军迅速集中主力,坚决控制四平地区,给北进之敌以有力的打击。

4月4日,林彪率指挥部移至四平前线——梨树县城,拟坚决与敌决一死战,力争胜利,以奠定东北局面。

黄克诚乘火车赶往梨树县,当面向林彪表示坚决支持四平决战,并主动建议,新四军4个主力旅,均交由林彪直接指挥,以便统一部署大规模作战。

林彪对黄克诚在关键时刻所表现出的大局意识十分感动,也十分满意。

4月中旬,国民党军兵分3路攻打四平。林彪征求黄克诚的意见,商讨四平战法。黄克诚建议,选择敌3路中较弱的一路,在西面打敌左翼,歼灭一部分敌人有生力量。林彪采纳了他的建议,击退敌人的第一次分进合击进攻。

初战失败,国民党军更加恼火。4月18日,国民党军倾其全部主力,集中8个军约30万人的兵力再度猛攻四平。

林彪指挥10万大军迎战。四平保卫战打响了!

此时,西满分局驻地已移到了白城子。黄克诚没能直接参与指挥四平保卫战,但作为西满军区司令员、参战主力部队新四军第三师的师长兼政治委员,前方的战事时时牵动着他的心。

随着战况发展,我军伤亡惨重,形势万分危急。得地失人,人地皆失;得人失地,人地皆得。死守四平已没有意义。黄克诚从白城子给林彪发电报,建议不能与敌人硬拼。敌人一开始进攻的时候,打它一下子,以挫敌锐气,是完全必要的。现在敌人倾巢而出,与我决战,而我军暂时尚不具备进行决战的一切条件,因此应当把四平及其他大城市让出来,让敌人进来,我们则到中小城市和乡村去建设根据地,积蓄力量。等到敌军背上的包袱压得他们喘不过气来的时候,我们再回过头去逐个消灭他们,那时候我们就主动多了。

黄克诚的电报一封接着一封,建议林彪从四平撤退。但林彪既不回电,也不撤兵。黄克诚忧心如焚。5月12日,黄克诚直接致电中共中央,就四平保卫战提出了对东北局势的看法,建议撤出四平。

自建议进军东北的电报以来,黄克诚发往中共中央的电报,每次都能及时回复,而这次发给中共中央的电报,不知什么原因迟迟未见回音。

5月19日,毛泽东方以军委名义给林彪发电报,称:“如果你觉得继续死守四平已不可能,便应主动放弃四平,由阵地战转为运动战。”其措词与黄克诚的建议如出一辙。很显然,毛泽东采纳了黄克诚的建议。

从四平撤退后不久,黄克诚问林彪:“我发了那么多电报建议撤退,你为什么既不回电,也不撤退?”他情绪激动,语带质问。可林彪只是静静地听着,不生气,也不回答。

1947年3月,李富春调到东北局后,黄克诚代理中共西满分局书记,全面负责西满的各项工作。黄克诚从大局出发,把新四军第三师全部交给总部林彪直接指挥。

很多人对他此举表示不解:第三师本就属于西满军区,又是他从苏北带出来的部队,为什么拱手交给林彪?黄克诚笑了。“1935年,中央红军长征刚到陕北时已是极度困难了,毛泽东写条子给红十五军团军团长徐海东求援,徐老虎竭尽全力慷慨解囊,雪中送炭。”他说,“任何一支部队都是党的军队,不是哪个将领的私有军队。现在林总更需要三师。”

有了黄克诚第三师的支持,林彪如虎添翼,叱咤东北战场,迅速打开局面。

黄克诚的胸襟,几人堪比!

在新四军第三师进军东北和参加解放东北的战争中,黄克诚不时地提出高屋建瓴式的建议,对中共中央的战略方针调整起到了极其重要的作用。他的高贵品德、政治智慧与军事才能,也赢得了中共中央和毛泽东的高度信任与器重。辽沈战役后,毛泽东亲自点将,任命他担任天津市军事管制委员会主任、中共天津市委书记,随东北野战军南下入关,接管天津。

黄克诚翻越燕山,经由冷口入关。他回首燕山,迎着东方的曙光,心潮澎湃,浮想联翩:3年前,他率部从冷口出关进入东北,去建立根据地,谋求发展;如今,他率部从冷口入关,是去迎接胜利,迎接新中国的诞生!时间,仅仅过去3年,但却“换了人间”!

黄克诚不由自主地吟出了毛泽东《十六字令》中的诗句:“山,倒海翻江卷巨澜!~‘山,刺破青天锷未残!”

黄克诚是一位具有远见卓识的革命家、军事家。他高贵的政治品质,正是我党宝贵的精神财富。

1986年12月28日,黄克诚因病逝世。中共中央政治局委员、中央军委副主席杨尚昆在追悼会上致悼词,对黄克诚的崇高品德给予了高度评价:“黄克诚同志具有坚强的无产阶级党性,不盲从,不苟同,坚持真理,刚正不阿。他在历史上多次因为坚持正确意见而受到错误批判、打击,甚至被撤职降级,但始终保持刚直敢言,为人民无私无畏的高尚品德……胸怀坦荡,顾全大局,为了党的整体利益,总是不惜牺牲个人和局部利益。他不居功,不擅权,全心全意为人民的利益而奋斗……堪称共产党人的楷模。”endprint