论人的本质是生产力

——兼论社会的本质是生产

段文涛

(中共柞水县委政法委,陕西 柞水 711400)

纵观整个人类社会,无论是它的悠远绵长、繁华多姿,还是它的王朝更替、社会变迁,抑或是文明形态的演变等……,其背后的终极力量或因素是什么?它的逻辑起点在哪里?

一、人的本质观现状与局限

据统计当代人类本质观研究至少有数百万种①在互联网输入“人的本质”一词仅中国知网就搜索到500多万篇文献,输入“马克思人的本质”可搜到99.8万多篇论文,输入“论马克思人的本质”可搜到73.5万多篇文章。,面对“万家争鸣”的人类本质观及复杂分类研究现状②赵敦华曾概括出除马克思主义之外的七种人的本质观,“它们是宗教人、自然人、理性人、生物人、存在人、文化人、心理人等,但这些人的本质理论在后现代思潮中被一一消解……”[1];即使同一个人如马克思,他“在1843年末至1845年初的一年半时间里,先后提出了六个人的本质的定义,即:人是人的最高属性、人的类本质、人的发展本质、人的共同体本质、人的社会联系本质和人的社会关系总和本质”[2]。即使是同一篇文章,如赵家祥的《马克思关于人的本质的界定》一文认为“根据马克思的文本,马克思关于人的本质有三个界定,即:劳动是人的本质,人的本质是一切社会关系的总和,人的需要即人的本质”[3]。其他还有人的本质价值说、事实说,静止分类和动态分类等等。,我们该怎样把握本身就是个难题,而现实是甚至连很多理论家都没能给人下过一个完整的定义,就甭谈人的本质了。

(一)人的本质观现状

人的本质观现状,细分起来主要可以分为三类:

1.归纳法下的人的本质。归纳法是人类认识事物的一个基本方法,古今中外都有很多思想家用它来探讨人的本质,希望从诸多现象中探讨人的本质。但由于人的本质表象万千,归纳法下,结论也是莫衷一是。

古希腊部分哲学家的观点。苏格拉底认为人是理性的存在物③人类学家恩斯特·卡希尔在总结苏格拉底的思想时说“他把人定义为:人是一个对理性问题能给予理性回答的存在物”[4]。,柏拉图认为“人是‘无羽毛的两足者……第欧根尼则说人是拔光了毛的鹅’”④陈绪林、路丙辉:《由马克思关于人的本质理论引发的一点思考》,合肥工业大学学报(社会科学版),2015年第4期,第21页。,亚里士多德就人的本质问题提出了“‘求知是所有人的本性’、‘人是理性的动物’、‘人是政治动物’”⑤王善超:《论亚里士多德关于人的本质的三个论断》,北京大学学报(哲学社会科学版),2000年第1期,第114页。的三个重要的命题。

古中国部分思想家的观点。孟子认为“人性本善”,提出“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也”(《孟子·告子上》)。荀子认为“人性本恶”,提出“人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉”(《荀子·性恶篇》)。

近代部分哲学家的观点。黑格尔在人类自身上寻找人的本质,“他(黑格尔)认为自我意识是一个‘凭借抽象为媒体的实体,因为是一个可以怀疑的实体’。……在黑格尔那里,自我意识是人的一切精神的最高抽象,它能动地‘异化出’一切内容,自身却是一个没有具体内容的纯粹独立的‘主体’”①邓晓芒:《费尔巴哈“人的本质”试析》,湖南师范大学社会科学学报,2001年第2期,第5页。。费尔巴哈认为,“‘自我意识’不是别的,正是感性的人的属性,决不能把‘人’这个名称翻译为‘自我意识’,‘因为旧哲学的自我意识是与人分离的,乃是一种无实在性的抽象’”②邓晓芒:《费尔巴哈“人的本质”试析》,湖南师范大学社会科学学报,2001年第2期,第5页。。

以上归纳法下人的本质观只是选择了古今中外的几个例子,而历史上的关于总结归纳人的本质例子何止千万,不可能一一列举,事实上也做不到,也没有必要。以上对人的本质的归纳只是一类表象的、局部的、不完全的人的特征的总结,只是反映人的本质某一方面,有很大的局限性。

2.起源论中的人的本质。理论家们一直试图从人类起源中探讨人的本质。先秦时期部分思想家的观点。老子的观点“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《老子·四十二章》),认为人是从自然界中按照一定的规律而生成的;商鞅“天地设而民生之”(《商君书·开塞》)。他们都认为人就是大自然的产物。

近现代西方部分思想家的观点。19世纪达尔文进化论的提出,“打破了上几个世纪占据统治地位的数学理性,生物学的经验方法开始抬头,这种强调人和其他生命有机体之间并不存在武断的界限,并没有什么分离的种,只有一个连续的不间断的生命之源”③苗清丽:《卡希尔〈人论〉关于人的本质的认识》,武汉理工大学学报(社会科学版),2006年第6期,第862-863、863页。的进化论观点,认为要在人的起源中追寻人的本质问题。恩斯特·卡希尔认为“人是符号的动物,人是文化的动物,人的本质在于其功能性,在于人能够利用符号创造文化”④苗清丽:《卡希尔〈人论〉关于人的本质的认识》,武汉理工大学学报(社会科学版),2006年第6期,第862-863、863页。。刘易斯·芒福德认为人是心灵制造(mind-marking)的动物,他说:“脑的进化先于手。……;符号的创造才是人与动物的区别,工具是随着符号的进步而不断完善的。”⑤练新颜:《“工具制造者”还是“心灵制造者”?——刘易斯·芒福德论人的本质》,自然辩证法研究,2012年第11期,第24页。

部分马克思主义经典作家和学者的观点。马克思从人的起源入手对人的本质问题进行了深入研究,恩格斯更是写出了《劳动在从猿到人转变过程中的作用》名篇。以赵家祥等为代表的学者认为马克思关于人的本质思想有三个界定,“即劳动是人的本质,人的本质是一切社会关系的总和,人的需要即人的本质”⑥赵家祥:《马克思关于人的本质的三个界定》,思想理论教育导刊(理论教学),2005年第5期,第21页。。也有学者认为,“人的需要不是人的本质,只是人的本质的表现”⑦武步成、邢力婵:《对〈马克思关于人的本质的三个界定〉一文的质疑——与北京大学赵家祥教授商榷》(哲学·政治·法学研究),山西大同大学学报(社会科学版),2007年第3期,第1页。。吴远说“人既属于社会,也属于自然界;既有社会的属性,也具有自然的属性——是自然属性与社会属性的统一,而最能体现这种统一的是劳动,因此可以说,人的本质是劳动,更准确的说是‘具体劳动’”⑧吴远:《关于人的本质的哲学思考》,南京大学学报(哲学·人文·社会科学),1995年第2期,第162页。,李克实则认为“在人类社会中,既没有失去创造的劳动,也没有失去劳动的创造,……。从完全的意义上来说,人的本质,是一种劳动创造的本质”⑨李克实:《关于人的本质的哲学概括》,黄河水利职业技术学院学报,2001年第3期,第44页。。他们从人的起源出发对人的本质问题围绕劳动、社会关系和人的需求等方面进行了深入的探讨,并取得了重大成果。

从人类起源中探讨人的本质的确是一个能获得比较接近科学本质的方法,其结果甚至能部分地解释说明现实情况,但并不能完全正确地解释现实,因为这种人的本质仍是不科学的,具有很大的局限性。

3.神话、宗教的人的本质。神话中人的起源观点。中国有女娲用泥土造人的传说,西方有上帝按照自己模样造人的神话说来揭示人类的存在。

很多宗教认为,人的本质是宗教的存在物,宗教是人的最终归属地。基督教认为“那时的观点认为人是根据上帝的形象而被创造的,而且他出自上帝之手的原始状态是与他的原型不相上下的,但是所有这一切都由于亚当的堕落而丧失了”①苗清丽:《卡希尔〈人论〉关于人的本质的认识》,武汉理工大学学报(社会科学版),2006年第6期,第862页。。“在宗教那里,人的终极意义是明确的,不管哪种宗教,都把自己作为人的最后归宿。……佛教以‘断出烦恼得道成佛为最终目的’。……基督教以‘升入天堂’为人的最后归宿……”②罗仲祥:《论宗教与人的定义》,毕节师范高等专科学校学报,2014年第2期,第19页。。

神话与宗教给我们提供了另一种人的本质的探讨方法,虽然这种结果不可能正确,但却符合宗教的需要,解决了现实的一些问题。

(二)以往观点不能科学反映的人的本质

以往的人的本质虽然有一定积极作用和现实意义,但并没有科学反映人的本质,其根源在于研究方法的局限性。

1.归纳法的局限。从人类现实特征中归纳人的本质的方法,虽然很直观,但由于人的外部特征和心理表现千变万化,再加上人类社会纷繁复杂的表象,结果人的本质结论也百家百言,莫衷一是,人们很难从这些特征中抽象出一个完整的人的本质来,所以这种方法既是古今最常用的方法,但也是取得答案最多的一个方法,因此也是一个只能获得不完整答案的方法,比如人是“无羽毛的两足者”、人性善恶等,这种答案的不科学性显而易见。

2.起源法的局限。从人类的起源中来探讨人的本质的方法取得了重大进展,但也存在客观缺陷。达尔文的进化论为人的起源问题提供了理论支持,它要求我们必须从人类的起源中最接近于人的古猿身上找出人和猿的差别,找出人的本质。然而古猿消失了,线索断了。现代人和现代的动物区别太大,我们只能从古猿的后裔即现代的人类和古猿的前身即一些灵长类如猩猩身上找出二者的不同,只能通过大胆的假设和求证来获取人的本质来,比如马克思、恩格斯就以此法得到劳动创造了人的本身,劳动就是人的本质,这种观点在《科学社会主义》、《资本论》等学说中都有所体现。起源论中这里着重谈一下马克思主义学者的观点。马克思、恩格斯及马克思主义学者的关于人的本质的观点主要可以概括为赵家祥的“三个界定”:“即劳动是人的本质,人的本质是一切社会关系的总和,人的需要即人的本质。”这里认为“三个界定”观点显然是不科学的,因为“三个界定”不具有唯一性,比如猿类有没有劳动至少恩格斯都不确定③恩格斯曾在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中曾认为类人猿的劳动把猿身变成人身,则说明猿类会劳动,又说这种劳动不是真正的劳动,出现了逻辑上的矛盾。,蚂蚁也拥有社会关系,至于人的需要说就更不成立了,比如吃喝拉撒都是一般动物的生理现象。同时逻辑上也不对,因为本质具有唯一性,不可能既是A又是B又是C,除非三者相同,因此“三个界定”显然是不成立的;而学者吴远认为人的本质是“具体劳动”、李克实认为人的本质是“劳动创造”,都很有新意,但也只是劳动本质论的两个变种,并没有突破。可见后来的马克思主义理论家关于人的本质的论断基本上都没能突破前人。

3.神话、宗教法的局限。从神话和宗教的观点中获得人的本质的方法,只能是歪曲人的本质,是为宗教服务,现实上也是愚民的,如上帝造人,人当然没有了自我,并以此逻辑来服从于宗教的需要,对于正确解释现实和人的本质更无从谈起了。

二、新的观点和论证

(一)新观点的提出:人的本质是生产力,社会的本质是生产

1.新观点的提出。新观点认为:人的本质是生产力,社会的本质是生产,二者是相互关联且不可分割的。以往通过归纳法、起源法、神话宗教法等探讨人的本质的研究方法既受限于客观,又受限于主观,特别是脱离人的本质在于人类自身的思维,能取得的成效有限,因此要想获得科学的人的本质观,必须用新的研究方法。

2.新方法的简述。要想获得科学的人的本质观,必须从人类自身找起,从人类形成的两个客观方面:即人类躯体和人类智力形成方面找起。躯体形成方面,即人类从一般高级动物类人猿的躯体进化成为人这一标准的生理躯体;智力形成方面,即从动物类人猿的智力演化成人智这一过程。因此,新的方法是从人躯和人脑形成的条件中探寻人的本质。从人类的生理躯体和人的智力这两个人类形成的基本方面入手,其本质是从人类形成的过程中寻找出人类和一般动物的区别,即人的本质。按照马克思主义学者的观点,“人的本质既不在外部自然界,也不在什么超人的绝对理念,更不在上帝和神,人的本质就在人自身”①张奎良:《马克思人的本质概念的演绎程序》,马克思主义研究(哲学与文化),2014年第11期,第68页。。所以,要想获得人的本质,必须从人类自身出发,从人自身形成的条件出发,只要把人躯和人智是怎样形成的搞清楚了,人的本质也就清楚了。

3.判断新理论科学与否的标准。一种理论或观点的正确与否,或者说是科学性程度如何,关键是看它能否有效、合理地解释现实世界,能否用它科学有效地指导我们的行动。因此,反过来说这种理论和假设还存在这样或那样的问题,而最根本的原因可能是他们给出的人的本质答案是错的,或者至少说是不科学的。而新的人的本质观却能更好地解释现实世界。

(二)从人躯形成中探索人的本质

马克思认为人是通过劳动进化而来的,恩格斯甚至提出了著名的“劳动创造了的人本身”的思想,从这些大思想家理论中得知,可以从人躯形成的条件中窥探人的本质。

1.劳动打造了人的躯体。通过恩格斯的文章可知劳动打造人躯分为三个步骤。

一是劳动促进了猿手进化为人手。恩格斯说“正是在这里我们看到,在甚至和人最想说的猿类的不发达的手和经过几十万年的劳动而高度完善化的人手之间,有着多么巨大的差别。……但是具有决定意义的一步完成了:手变得自由了,能够不断地获得新的技巧,而这样获得的较大灵活性便遗传下来,一代一代地增加着”②《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年版,第509、511、513页。。

二是劳动促进了语言的产生。恩格斯进一步指出“一句话,这些正在形成中的人,已经到了彼此间有些什么非说不可的地步了。需要产生了自己的器官:猿类不发达的喉头,由于音调的抑扬顿挫的不断增多,缓慢地然而肯定地得到改造,而口部的器官也逐渐学会了发出一个个清晰的音节”③《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年版,第509、511、513页。。

三是劳动促进了人脑的形成。恩格斯还说“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓;后者和前者十分相似,但是就大小和完善的程度来说,远远超过前者”④《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年版,第509、511、513页。。

以上是猿通过劳动逐渐把猿躯打造成人躯的三个步骤。实质上猿是经过几十万年的劳动,使得外界条件(外因)磨砺着猿躯使得猿躯逐渐改变着自身并把这种改变逐渐固化(变为内因)并遗传下来,猿的躯体的这种量的变化到达一定的度时,会发生质变,最终转化为人的躯体。这种过程十分复杂缓慢,从生物学的观点看,人的受精卵发育并成长为婴儿的过程,就是人的进化历程:人和一般动物的胎胚发育在早期非常相似:有尾、有鳃等,可以看出动物的进化是一个从水生到陆生、由低级到高级的过程。从一般水生简单动物到人的进化完成过程需由地球上的几亿年而浓缩转化为人类母体内的仅10个月,而从猿类到人类的演化可能在这10个月内所占时间还不到1小时甚至1秒。

2.猿的劳动带来的两个客观结果。劳动帮助猿类打造人躯的同时,还产生了两个客观结果。

一是人的生产力的形成。猿类的劳动是一个内容十分丰富的经验性活动,虽不能和人的实践活动相比,但它在促进人躯形成的过程中也增强了猿的生存能力,提高了猿类适应自然的能力,并最终把这种为了生存(获得食物)、适应自然的能力在猿演化为人的过程中逐步转变为人的生产能力——猿获得了生产力,人类形成了。这种生产能力有着显著的目的性即获得食物,同时为了获得食物而采用了新的获得食物的方式,对于前者可以称之为生产目的,后者则是生产方式。

二是促进了人类社会的生产的形成。猿是除人之外社会化最高的动物,当猿类获得生产力时,单个的猿群也就转化为人群,当然猿群社会也就变成了人类社会了。在此以人的生产力为基础,通过不同的人之间的协作,猿类的劳动活动也就转化为人类的生产活动,人类的本质活动——生产也就出现了。

(三)从人智形成中探索人的本质

猿的强大的学习能力促使人的智力形成,并从中能获得人的本质。

1.猿的强大的学习能力把猿智演化成人智

猿类劳动导致人类躯体的形成只是猿演化为人的一个条件,而猿的强大的学习能力则是人形成的另一个条件。

当代科学研究发现,鱼的记忆只有7秒,禽类能长期记住给其喂食的饲养员,哺乳动物如羊、犬、熊、狮等能被训练一些特定动作,而猩猩等高级灵长类能自主做窝搭棚,有的甚至能够破坏和避开猎人的陷阱等,这说明最接近于人类的猿是有着很强的智力和学习能力的。设想一下,一群类人猿生活在远古时期,由于生存环境的恶化,到处辗转觅食,走到河边跟狗熊学会捕鱼,走到树下跟鸟类学会了筑巢,跟其他动物学会掏掩埋的食物,会根据洞穴能避雨而建简易的棚子……,当然,猿群学会其中一两项技能并不能使得猿群转变为人群,但当这种种技能在猿群中经过几万甚至几十万年继承流传并逐渐增多后,当这种经验逐渐转变为猿群的本能和习惯后,猿群逐渐获得了一种能够在单纯地依靠大自然不能获得食物而是凭借经验智力等才能够得到食物生存的能力——生产力,此时猿智就转化为人智,猿也就演化为人、猿群也就变为人群了。

2.猿类学习能力也带来两个相同的客观结果

一是猿获得了人的生产力。在猿类向人类的进化途中,由于猿类的强大的学习能力,使它们逐渐地学会了在完全依靠自然的力量获得食物后,当自然环境改变、食物枯竭时期,仍能够通过以前经验、习惯和创新,并从中获得以前没有的能力,这种能力能够使他们打破大自然的恩赐和限制——获取自然界中一般不能直接获得的食物如根茎(通过简单挖掘)、洞中的小昆虫、通过储备食物、简单种植养殖其他食物(通过工具或肢体)等解决自己种群的生存问题,猿也就转变为人了,而他们的这种能力是人类独有而猿类没有的,这种能力就叫生产力,是人类和猿类区别的标志。这里不妨把恩格斯的假设拉长镜头,使得时光更悠长:一群古猿在一片固定的栖息地生存和活动,假如在这里有一片植物能产生可食用的种子和根茎,往年水草丰茂,猿类都能吃到种子和根茎而繁衍生息,但是这些年情况变了,天旱水少,这种植物产的种子和根茎一年比一年少了,大多数猿群被迫或迁徙或饿死。而有一种猿群偶然间发现有小鸟丢下或者动物粪便中有这种种子于不远处新的地方,而又能长出新的种子和根茎,这样该类猿群就能获得新的种子和根茎,从而坚强生存下来。受此启发,该猿群把剩余种子或根茎洒埋在新的地方,这样该猿群由于有了这样新的获得食物的方法不但族群没有减少,反而扩大了。这样该猿群由于获得了新的(依靠智力)获得食物的方法——生产力诞生了——而转变为人群。

二是猿群获得了人类社会的生产。单独的猿是不可能进化为人的,只有猿群才能进化为人群。因为猿类的学习和创新是需要转移继承的,劳动主要在演化人的身体结构和感官刺激上起作用,而智力经验是需要后天学习的。在猿获得生产力的同时,也就意味着猿群获得了建立在生产力基础上的通过协作获得食物的活动即人类社会生产的出现。猿群是经过几十万年的学习创新才把人猿社会演变成了猿人社会,而现代的情况是从把一个相当于类人猿智力的幼儿通过不断学习到成长为一个人的智力的时间缩短为10—20年。

三、人和社会的本质结论及二者关系

得出人与一般动物的区别,就能确定人的本质,就能给人下一个确切的定义。

(一)人与猿的区别

人和猿都属于灵长类,却有着本质的不同。

1.生产力是人特有而猿所没有的。从字面上看,人猿和猿人在词语上只是调换顺序的问题,差别不大,但这只是表象,人猿和猿人有着本质的区别,真正的本质的区别就是生产力,生产力是人类特有的。生产力是“人们控制与征服自然的能力”①许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第78页。,是人与猿或一般动物的根本区别。

猿的劳动是生存的本能,而人的劳动的能够生产生活资料部分的能力可以称之为生产力。恩格斯认为“猿群满足于把它们由于地理位置或由于抗拒了附近的猿群而分得的地区内的食物吃光。它们为了获取新的食物地区而进行迁徙和斗争,但是除了无意识地用自己的粪便来施肥,它们没有能力从这块食物地区得到比自然界所供给的更多的东西。一旦所有可能占据的食物地区都被占据了,猿类就不能再扩大繁殖了”②《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年,第513、517页。,因此可以这样理解,猿群的劳动仅是限于本地域大自然所能给予的食物的获得,确无法创造出一分一毫出来,也正因为如此,恩格斯认为猿群的这种“劳动”并不是“真正的劳动”③《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年,第513、517页。,而仅是“动物利用外部自然界,单纯地以自己的存在来使自然界改变”④《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年,第513、517页。,因此恩格斯所说的“真正的劳动”就是人类特有的生产力。

人类的生产力是自主地利用规律有意识、有目的地来改变外界以获得更好的生存和发展条件,是猿类经过几十万年的向大自然的一切生灵不断学习、积累才获得的能力,它使得人能从自然界中取得原本不存在的或不能直接取得物资,而猿的劳动则没有这种能力,因为猿的劳动严格地受到自然法则的限制,大自然不允许,猿类“确无法创造出一分一毫来”。

2.生产是人类社会特有而猿群没有的。生产是人类社会与猿群的本质区别。

生产是人类社会特有的而猿群所没有的。猿进化成人不是单个的猿进化为人。从生理学的角度讲,猿群要进化为人类社会必须保持一定的数量才行,个体的存在必须靠种群的繁衍;从智力传续上讲,只能靠一代代的手口相传,靠有知识经验的老人、成人传给后人,才能使得婴儿成长为智力上的人,而基因遗传只能是生理的,如人类社会由于战争等原因造成社会倒退、科技倒退以至于生产力的丢失等。既然如此,从猿群转变为人类的一开始,人类社会的个体即人同时获得了与猿区别的生产力,在生产力的基础上猿群的劳动也就转化为人类社会的生产,因此,生产是人类社会特有而猿群所没有的,猿群的劳动也不能称之为生产;和单个人不能存在一样,单个的人的生产力是无法进行生产的,生产力的生成和实现都必须在人类社会中才能实现,所以生产力是人类特有的,生产也是人类社会特有的。

猿群的劳动和人类社会的生产的区别。区别主要在三个方面:一是它们建立的基础不同。人类的生产建立在人类的生产力的基础上,而猿的劳动是建立在猿的本能的基础之上的。二是实现的方式不同。人类生产是有目的、有意识的能动性的生产,而猿的劳动行为是依靠猿的生存本能去实现。三是影响的范围不一样。人类的生产影响的范围更大,它能够获取一般正常的自然条件下之外的食物,比如能够通过种植或养殖获得食物,而猿类影响范围更小。即“猿群满足于把它们由于地理位置或由于抗拒了附近的猿群而分得的地区内的食物吃光。……一旦所有可能占据的食物地区都被占据了,猿类就不能再扩大繁殖了”。

(二)衡量人的一个标准

我们在考察人类形成的条件中发现,人类的出现其实有着一个自身的标准,即生产力标准。

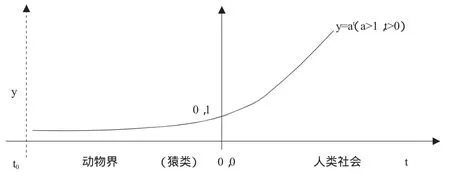

1.猿的“生产力”水平值小于等于1。通过恩格斯的文章可以了解到,猿类是不拥有生产力的,作为会劳动的远古类人猿其获得食物水平限制在整个生存区域的自然条件内,假如我们把这种生存能力水平叫做猿的“生产力”水平的话,那么这个“生产力”水平可以用一个数值y来表示,则y≤1。之所以y≤1,是因为其受自然条件和自身劳动水平的限制:一旦所有可能占据的食物地区都被占据完了,猿类就不能再扩大繁殖了。猿类的劳动是无意识的,不能够利用自然规律为自己和族群获得更多的食物,它们的“生产力”水平在一般条件下能保持族群的平衡:自然条件好即大自然赐予其天然物质丰富的时候,其族群能得到扩大;自然条件差的时候,其族群就停止增长了,并且会随着自然条件的消耗、改变而降低族群的规模。我们可以通过生产力函数图y=at(a>1,t>0)看出来:

图1 生产力函数图

2.人的生产力水平值大于1。人是有意识地、有目的地进行生活资料生产的动物,通过发挥自己的主观能动性,能突破大自然条件的限制。原始人类能通过制造工具、过往经验等能力增加其获得食物的范围,如狩猎、种植,通过智力增加物产,使得在现有的自然条件下,照样能突破大自然的限制实现自身和族群的增长和进化。这样一来,人类能创造出自然界远没有或自然界正常条件下无法获得的物质资料来,人的生产能力就超出了猿的生存劳动水平,大于猿的最高劳动技能。因此,人类的生产力水平数值是大于1的,通过生产力函数图y=at(a>1,t>0)就可以看出来。

3.人的定义。综上所述,可以给人下这样一个定义:人是拥有生产力的动物,或者说拥有生产力的动物是人;而人类社会是能够运用生产力进行生活资料生产的人的群体。这里有三层意思:首先,人来自于动物界,属于动物,猿类虽然创造了生产力但不拥有生产力。其次,人的本质是生产力。猿类创造但不拥有生产力,而人类最初拥有但不创造生产力,因为人类最初是因猿类创造而获得生产力后才出现的。最后,人类社会的本质是生产,生产是建立在生产力基础之上的人类的生产。正是因为如此,恩格斯说:“即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成为基础;人们的国家制度,法的观点,艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的。”①《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年,第574页。可见,马克思、恩格斯也认为,物质的生活资料的生产才是社会、民族和国家等一切的基础,才是人和人类社会的本质所在。

(三)人和人类社会的本质内容及其关系

人和人类社会的本质是统一而不可分割的,但又有区别和联系。

1.人的本质是生产力。从以上论述可知,人的本质就是生产力。生产力是指人或人类的生产能力,是人和人类特有的,是“人们控制与征服自然的能力”,是人类整体发展和智力的体现。一方面,生产力是相对静态的,代表当时人的生产生活资料的能力。比如原始社会时期的生产力整体水平还是比较低下的,此时人们的生产力主要以获取人类的生存资料为目的,一切都是为了生存。一方面,生产力是动态发展的。比如,资本主义社会的生产力水平值高于封建社会的生产力水平值,封建社会的生产力水平值大于奴隶社会的生产力水平值。再一方面,生产力由两部分构成:一部分是生产目的,比如原始社会时期人们的生产目的主要是获得食物这种生存资料;另一部分是生产方式,指的是用什么方式进行生产,比如猿类在转化为人的过程中就是多了如何利用自然规律从大自然本身之外获得食物的方法的能力。

2.社会的本质是生产。从前文分析可知人类社会的本质就是生产。生产是人类社会特有的而猿群所没有的。生产是建立在生产力基础之上的生产,是生产力和生产关系的统一体。因此,生产一方面以生产力为基础,由生产力部分构成,同时,生产又是社会的生产,必须在一定的生产关系下进行,又由生产关系构成,因为单个人是不能进行生产的。所以,大多数马克思主义学者认为社会生产是“生产力和生产关系的统一”①许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第91页。,是“指以一定的生产关系联系起来的人们,通过改造自然,创造物质资料(物质财富)的过程”②许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第91页。。

3.人的本质和社会的本质的关系。人的本质是社会本质的基础。人的本质存在于社会的本质之中,是社会本质的最根本性的组成部分,起着决定性作用。人的本质是生产力,而社会的本质是生产,生产力存在于生产之中,它的发展水平又决定着生产的发展水平;社会的本质是人的本质的实现途径。社会的本质由生产力和生产关系这两个方面构成,生产关系因生产力存在而存在,因此社会的本质因人的本质存在而存在。同时生产力要在一定生产关系下才能够实现生产,因此人的本质是社会的本质的基础,而社会的本质是人的本质实现的途径。

四、结论应用:用新观点解释几个老问题

用新的人的本质观能很好地解释以往的人的本质观及相关方面的问题。

(一)对马克思主义作家关于“劳动本质说”和“社会关系本质说”局限的解释

马克思、恩格斯在人的本质探讨上做出了巨大的贡献,比如他们的“劳动本质说”、“社会本质说”等,都或多或少、直接或间接地揭露了人的本质,但却最终没能完全揭露人的本质是生产力这一最根本命题。

1.对“劳动本质说”局限性问题的解释。劳动不可能是人的本质。恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中提出“劳动创造了人本身”、“手是劳动的产物”等观点,马克思和黑格尔也认为劳动在人类的演化中起了主要的作用,因此劳动绝对是先于人类而存在的,它是猿和人类所共有的活动。本质就是区别,是本事物拥有而他事物所没有的东西,既然劳动既存在于猿又存在于人类之中,它当然不能成为人的本质了。但“劳动本质说”却是马克思、恩格斯在人的本质探讨上的一大进步,最接近于人的本质。他们试图用“劳动”、“劳动力”这些具体的生产要素概念去解释他们当时所面临的具体问题,如《资本论》就有意或无意地用劳动、劳动力代替人的本质去解释资本主义经济发展运行规律问题,但这种成功多限于资本主义社会经济部分问题,或许也就是这个成功的原因,使马克思、恩格斯把本该运用于整个人类社会的生产、生产力和生产关系等概念放在了一边。而后来的马克思主义者却固囿于马克思的书本内容和若干论述语句,无法做大胆的突破,如最大胆的李克实学者的“劳动创造”本质说仍未能突破劳动本质的范畴。

2.“社会关系本质说”混淆了人的本质与社会的本质。从上文“人和人类社会的本质内容及其关系”章节部分可知人的本质是生产力,社会的本质是生产,生产是生产力和生产关系的统一。因此,社会关系其实质是以生产关系为基础而建立起来的在社会中存在的人与人之间的关系,它只能是生产关系的外延,本质还是生产关系,因此社会关系只能是生产即社会本质的一个方面。同时,人的本质是生产力,它受生产关系的制约,但它的本质绝不是生产关系,因此也更不可能是社会关系。而生产关系进而社会关系也仅是生产即是社会本质的一部分,因此“社会关系本质说”确实混淆了人的本质和社会的本质。

(二)“需求本质说”的解释需要理论创新

赵家祥等人提出的“人的需要即本质”和武步成、邢力婵等学者认为的“人的需要只是人的本质的表现”,仅靠传统人的本质观的解释是不够的,需要理论创新。

1.传统的马克思主义理论错置了基本概念之间的关系。在以往马克思主义学说里,生产、生产方式和生产力、生产关系等概念之间的关系是错位的,赵家祥还总结了五种情况①赵家祥等学者认为“马克思在论述生产方式、生产关系和生产力时它们的关系还是混乱的。主要有五种情况:第一种情况,生产方式指人们保证自己生活的方式;第二种情况,生产方式指生产力的社会利用形式;第三种情况,生产方式指生产力和生产关系之间的中间环节;第四种情况,生产方式指人们利用什么样的劳动资料进行生产以及生产规模的大小;第五种情况,生产方式就是生产关系”[5]。。许涤新等学者认为“这种获得物质资料的方式,马克思称之为物质生活的生产方式。它包括生产力和生产关系两个方面”②许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第69、91、78页。。但又说“生产包括两个方面:生产力和生产关系”③许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第69、91、78页。。显然,根据赵家祥等学者的研究,马克思的生产方式、生产关系和生产力的关系是混乱的,而许涤新等学者把生产方式和生产混为一谈了。实质上生产和生产方式根本不是一回事,所谓生产就是在一定的社会关系下人类如何利用生产力(生产方式)进行使用价值的创造,生产方式就是解决怎样生产的技术、方法等问题,是人类智力的体现,更接近赵家祥总结的“第四种关系”。

2.重置和创新马克思主义基本概念及其之间的关系。生产是社会的本质,生产力是人的本质,社会是人的集合体,因此生产力属于生产的范畴,同时生产关系是人(生产力载体)进行社会生产时形成的人与人之间的关系,因此生产力和生产关系一起共同构成生产的内容;生产力不是空洞的内容,它是由“生产过程中所使用的生产资料(劳动资料和劳动对象)和具有一定生产经验和劳动技能使用生存资料实现着物质资料生产的劳动者构成”④许涤新:《政治经济学辞典》(上),人民出版社,1980年,第69、91、78页。。同时再根据前面“人和人类社会的本质内容及其关系”章节部分可知,生产力是指生产的能力,包括怎样生产和生产什么这两个部分。怎样生产就是指生产方式部分,它围绕着生产的目标并给它提供如何实现生产的各类原理、知识和方法、经验等构成技术方式和相应的生产思维等从而为生产目的提供各种支撑,它包括技术方式和生产思维两个部分;生产什么就是指生产目的部分,它是我们要生产实现的标的物、客观对象和指我们人类的生活资料的各种需求,就具体方面包括各种抽象的计划、方案和具体的客观实物等生产对象,在宏观上更包含各类社会的生产目的。因此生产力应该包含着生产方式而不是相反,生产方式只是生产力构成的一个方面,而生产目的是另一方面。这样就出现了一个这样的逻辑:生产方式和生产目的共同构成生产力的内容,生产力和生产关系共同构成生产的重要内容,这样就重置和创新了以往马克思主义理论基本概念之间的关系,把以往混乱的关系重新理顺、确定下来。但生产方式不仅仅是生产力的一个方面这么简单,在更大的更宏观的社会生产方面,生产方式还体现为社会生产的生产方式,只不过它仍然受制于当时社会生产力的制约:在相对微观方面的生产力下的生产方式是基础,它决定着相对宏观方面的社会生产的生产方式的地位、性质,社会生产的生产方式只是生产力下的生产方式在不同层次方面的体现而已。

3.用生产目的理论解释“人的需求”本质论更科学。生产目的在马克思主义学者的著作中也出现过⑤1979年,胡耀邦曾提出要对社会主义生产目的进行讨论,王珏和朱川分别在他们的文章《只有搞清社会主义的生产目的才能变重轻农为农轻重》[6]和《社会主义生产目的理论的实践的意义》[7]中也进行过的争鸣,但都不是作为生产力下的内容概念提出的。。作为生产力概念内容之下的生产目的,其主要范畴反映的内容就是“人的需要”。一方面由于生产目的是生产力的一个具体内容,比如客观的目的甚至于一个个具体实物等,同时又由于生产力在更宏观的方面是生产的重要内容,所以生产目的在更宏观的一面又是社会生产的集中表现,比如原始社会的生产目的就是为了追求生存的物质资料,而进入文明的社会,人们社会生产则是追求财富如封建社会的生产目的是土地、资本主义社会的生产目的是资本等;另一方面由于生产目的和生产方式共同构成生产力的两个方面,所以生产目的只能是生产方式的生产目的,生产方式只是生产目的的生产方式。在一般的具体事物上,如封建社会之前由于生产力低下,只能生产一般的冷兵器,而进入到资本主义社会,则出现了飞机、大炮,这是由于科技进步,社会的生产方式不同的结果;而在更宏观的事物上,原始社会和奴隶社会的生产目的不会相同,资本主义社会和封建社会的生产目的也不相同,它们仅是不同社会形态下的生产方式的集中体现。所以说,赵家祥等人提出的“人的需要即本质”和武步成、邢力婵等学者认为的“人的需要只是人的本质的表现”在本质上都有合理性,所以在实质上“人的需要”即是生产力即人的本质同时也是生产即社会的本质的体现,只不过在体现社会本质上更加抽象,体现在生产力上更加具体而已。当然,他们的观点只是体现了人的本质的一个方面,也有以偏盖全之嫌。

(三)新观点解决了古典经济学的一个难题

1.古典经济学终极难题的提出。马克思是古典经济学的集大成者,也是马克思主义经济学的开创者。为了解开资本主义经济剥削的秘密,他创新的古典经济学,提出了著名的剩余价值理论,并利用其中的剩余劳动(时间)原理很好地解决了资本家的剥削问题。但剩余劳动(时间)理论成立的前提就是劳动能创造出比劳动力价值更大的价值的立论,关于这方面马克思并没有给出解释,他把这个问题当成了不需要解释的既成事实。事实上资本家是不承认剩余劳动(时间)的,他们辩称资本家雇佣购买的就是工人的劳动而不是工人的劳动力,如计件工资就是工人干完一个劳动过程而被支付一定的报酬的,这在表面上是看不出剥削的,实际上在封建社会的地租剥削也很难被看出来。剩余劳动(时间)虽然解决了资本家如何剥削工人的问题,但它提出了一个更重要的难题“劳动为何能创造出比自身劳动力价值更大的价值这个问题?”,这个问题可以称之为古典经济学的终极难题。

2.新的观点很好地解决了这个难题。新的人的本质理论认为,人的本质是生产力,而生产力的本质特性是大于1的,这一特性就很好地解决了“古典经济学的终极难题”。劳动力是人的劳动能力,它的价值由当时的形成劳动者的劳动能力和劳动者繁衍、教育子女的各种资源消耗的价值构成;人的劳动是人运用人拥有的生产力进行生产的活动,而人的生产力是大于1的(生产力是猿类历经几百万年的进化积累形成的,它远远大于人类自身在某一个时期的发展和繁衍所需物资即劳动力形成所需物资的),能创造出比自身劳动力价值更多的价值,因此人类社会才能积累无数的剩余劳动,这样就科学地解释了人的劳动为什么能创造比自身劳动力价值更大价值这个命题,它适用于整个人类社会的任何经济形态,而不仅仅是资本主义经济。

五、结语

我们通过对以往人的本质研究方法分析得知,要正确地获得人的本质必须运用新的研究方法来分析研究;通过新的即对人类形成的两个基本条件研究方法分析得出人的本质是生产力,并推导出人类社会的本质是生产,生产是生产力与生产关系的统一这些结论;以此结论为基础重新解析了以往马克思主义理论家人的本质观和局限,提出了马克思主义生产力理论下的新构成内容和概念:生产目的和生产方式。顺便破解了“古典经济学的终极难题”。

新观点认为,人的本质问题不仅是一个哲学问题,更是一个经济学问题,以新的人及社会的本质理论为基础,结合当代社会实际和发展前沿,重置和创新马克思主义理论的基本概念之间的关系,特别是通过进一步划分生产力的内容和构成为生产目的和生产方式,将为进一步开创新的政治经济学理论提供新的思路,新的人的本质(生产力)理论将更科学地解释现实世界,为中华民族的复兴提供新的理论支撑。

新的一系列结论还说明,生产力最终决定着人类社会的发展,它才是今天整个人类社会纷繁复杂的表像下的本质,才是整个人类社会大厦的基石,是人的本质和人类发展的终极动因。