中国新经济发展与创新驱动因素的量化关系研究

张雪玲,陆秋夏

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

近些年,伴随新技术、新产品、新产业、新业态和新模式的迅猛发展,学术界对中国新经济发展进行了大量的理论研究,取得了可喜的进展。新时代下新经济发展是一个新课题,我们远未达到对其有一个系统完整的认识。特别是进入经济高质量发展阶段,如何客观准确地反映新经济发展的本质特征,还有待不断地在统计实践中深化拓展研究。因此本文从经济高质量发展视角出发,构建能系统地反映中国新经济发展本质特征的统计评价体系,客观地反映出内嵌于经济高质量发展中的中国新经济发展现状及其演进趋势。同时,依托创新驱动发展战略,进一步分析解释中国新经济发展中可能存在的创新驱动不足之处,为加快推进创新驱动新经济发展,打造国家新经济竞争新优势,提供数据支持及解决问题的对策建议。

一、中国新经济发展的综合测度

(一)中国新经济发展综合评价体系及测度方法选择

1.“新经济”概念界定及其综合评价体系构建。20世纪90年代“新经济”这一概念最早出现在美国,随后在世界范围内被广泛传播,中外学者对新经济的含义及其特征的认识不断深化和拓展。早期的研究认为,新经济是“在经济全球化和全球信息化背景下,由信息技术发展和应用带动的经济形态”[1]。当前,新经济是“伴随着新一轮科技革命和产业变革产生的经济形态”[2]。新经济主要“新”在三个方面:知识经济是新的社会经济形态,虚拟经济是新的经济活动模式,网络经济是新的经济运行方式[3]。根据中国近年来新经济发展的特点,从高质量发展视角出发,本文将“新经济”界定为:新经济是以新知识、新一代信息技术为关键生产要素,以“云、网、端”作为重要载体,不断创新社会分工形态和交易模式,催生新产业、新业态和新商业模式,从而不断提高经济运行效率与质量的新型经济形态。

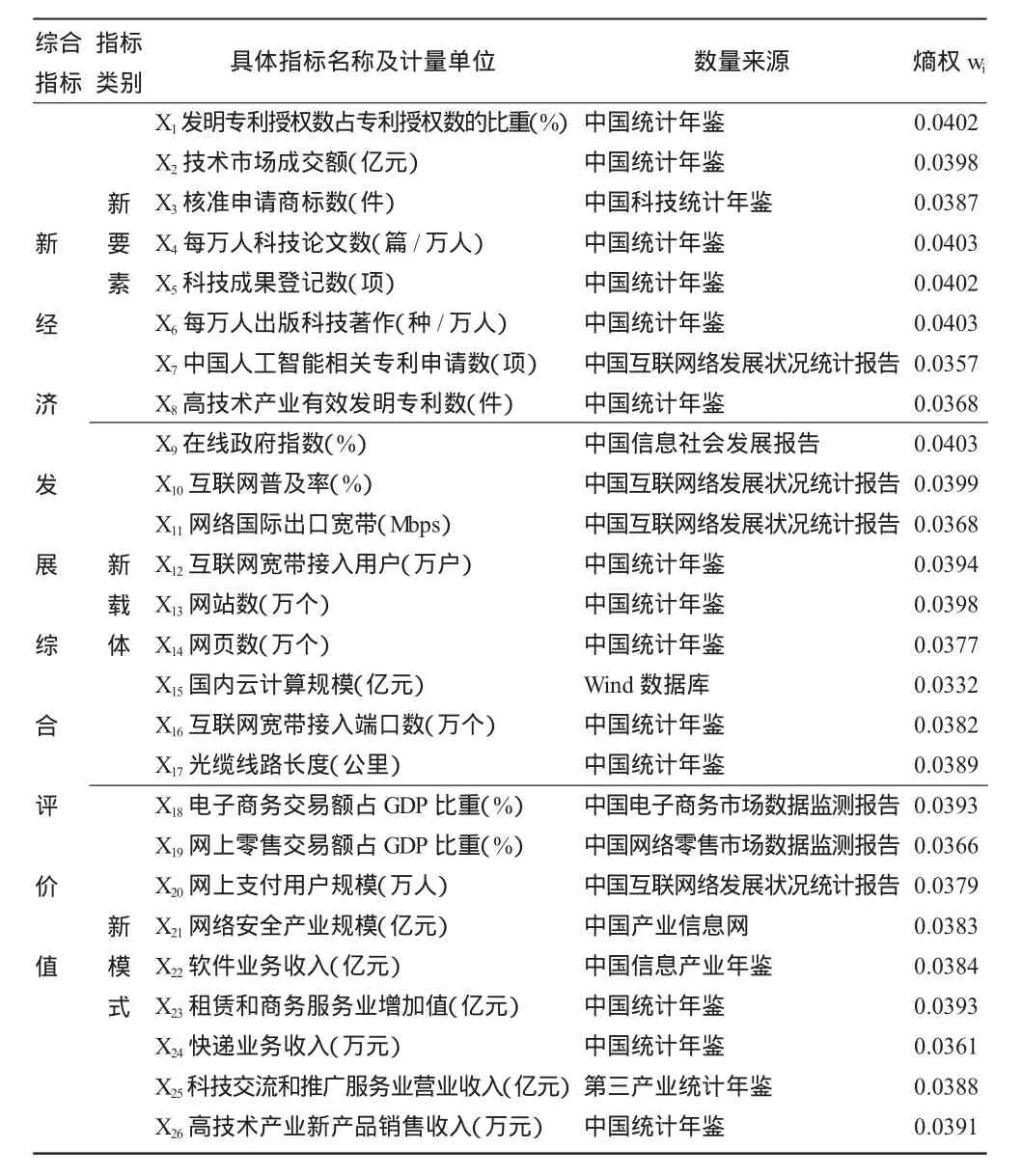

根据该定义,本文从新要素、新载体和新模式三个维度构建评价指标体系。通过对相关文献中分析指标的定性分析,遵循科学性、可得性和可比性的原则,最终甄选出26项评价指标构成中国新经济发展综合评价指标体系(见表1)。

表1 2007—2016年中国新经济发展综合评价指标及其熵权

2.中国新经济发展综合评价方法选择。首先选用平方和比重法[4]对数据进行标准化,公式如下:

式中:i表示某指标,j表示某年份。

同时采用反熵值法计算各指标权重,克服极端情况下指标权重趋近于0的问题,并且又能较好地体现指标之间的差异[5]。

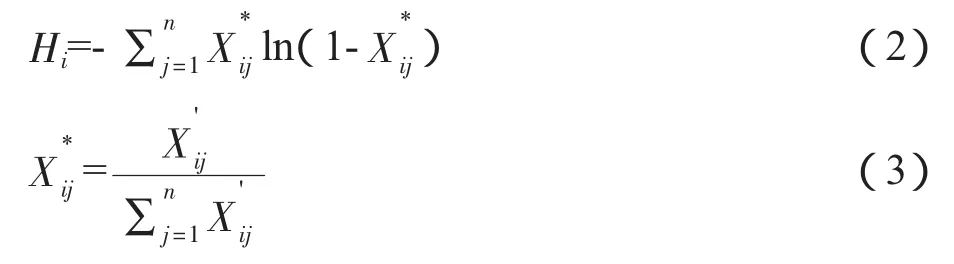

步骤是先算得信息熵。算式为:

其中,Hi:第 i指标的信息熵;:第 i指标在第j年标准化后的值。

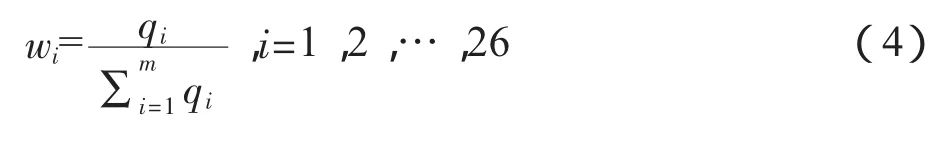

其次测算熵权。公式为:

式中,wi:第 i指标的熵权;qi:第 i指标的差异系数,qi=1-Hi。

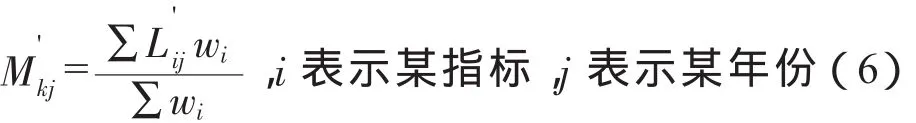

最后,运用加权综合法测得中国新经济发展状况。

(二)中国新经济发展综合评价值测算

本文选取2007—2016年的时序数据,依据上述方法,首先将各指标数据运用算式(1)~(4),计算得到各指标对应的熵权,权数如表1所示。其次,采用加权综合法测算出各年度中国新经济发展综合评价值及三个维度发展评价值(见表2)。

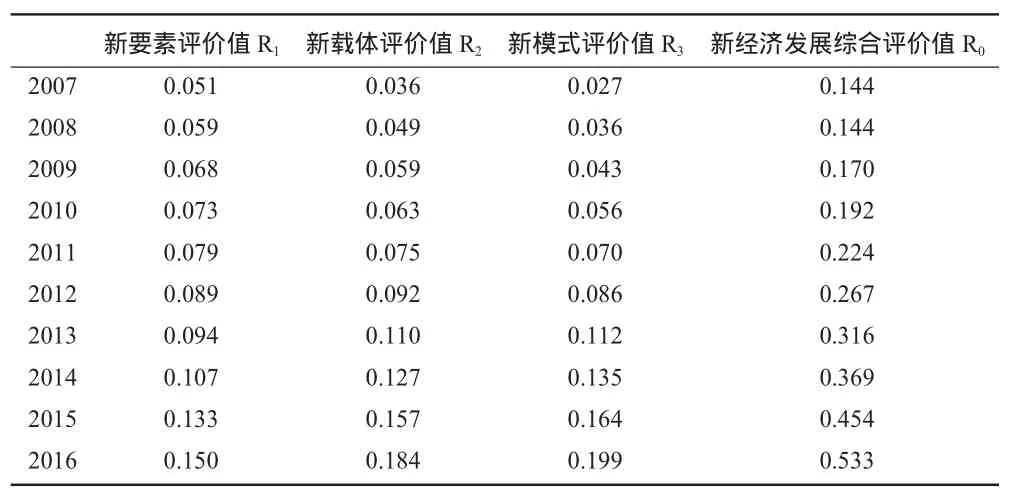

表2 2007—2016年中国新经济发展综合评价值及三个维度发展评价值

测评结果显示,2007—2016年中国新经济发展总体增长了3.675倍。其中新要素、新载体和新模式分别增长了1.94倍、4.11倍和6.37倍。可以说新模式和新载体的快速发展对新一轮新经济高增长起到了积极地推动作用,但整体发展仍存在不均衡和不充分的现象,特别是新要素发展相对缓慢应引起高度重视。

为此,本文依据“创新是引领发展的第一动力”[6],进一步分析中国新经济发展与创新驱动因素之间的关联关系,探明可能存在的创新驱动不足之处,为加快推进创新驱动新经济发展,补发展之短板,有助于提升新经济发展的协调性和可持续性,打造国家新经济竞争新优势。

二、中国新经济发展的创新驱动因素的理论分析

(一)新经济发展的创新驱动因素的选取

纵观中外学者有关新经济概念及特征的界定,不难看出新经济是一种创新型经济。影响新经济发展的主要创新驱动因素是什么?其作用机理如何?如何甄选常用的创新驱动因素分析指标?有必要进行理论梳理。

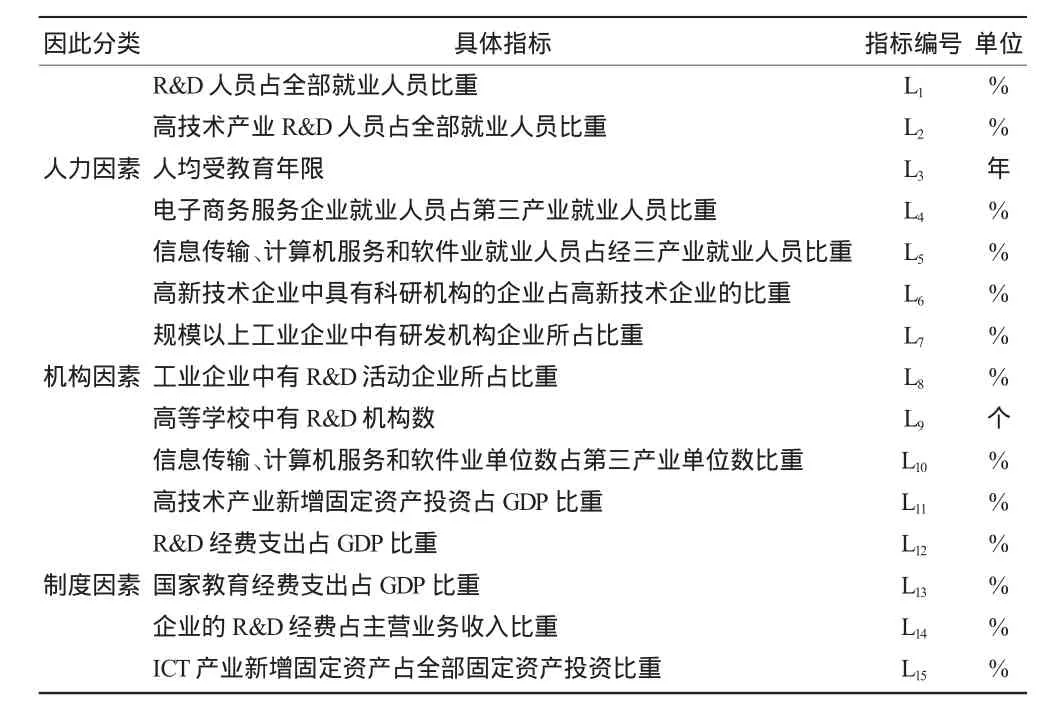

首先,知识和技术创新是新经济发展的直接动力,人又是知识和技术创新的主体,是一切创新思维的产生及转化为生产力的前提条件,人才的培养、利用和流动是新经济发展取得成功的关键[7]。可以说,人力资本是支撑创新驱动新经济发展的第一要素。本文选用人均受教育年限反映人才的培养,R&D人员占全部就业人员比重、高技术产业R&D人员占全部就业人员比重可以体现科研人才利用,电子商务服务企业就业人员占第三产业就业人员比重和信息传输、计算机服务和软件业就业人员占第三产业就业人员比重则反映人才的新流动。

其次,新技术、新产品、新产业、新业态和新模式的发展是需要各类创新主体组织机构的优化,特别是新型的技术创新研发体系建立对推进技术创新活动,提升基础性、前沿性和应用型创新研究能力,增强自主创新能力,实现企业在创新驱动中的主导地位,提升了高校、科研院所与不同行业领域的协同创新能力[8]。简言之,机构创新即指新型的创新研发机构是创新驱动新经济长期稳定协调发展的关键性因素。本文选取高新技术企业中具有科研机构的企业占高新技术企业的比重、规模以上工业企业中有研发机构企业所占比重和工业企业中有R&D活动企业所占比重反映企业的技术创新基础能力,而高等学校中R&D机构数与信息传输、计算机服务和软件业单位数占第三产业单位数比重用于反映不同行业领域的协同创新的基础能力。

最后,新经济发展需要完善的市场机制,激活各类主体的创新活力,高效配置各类创新要素。当存在外部性和公共产品的情况下,市场机制难以发挥作用,则需要政府干预,借助于财政等政策工具加大公共产品供给,扶持、引导和推动基础创新要素投入,为新经济发展提供制度保障[9]。因此,制度创新是建立全面创新体系的基本前提和根本保证[10],制度创新有助于破除束缚创新的制度障碍,优化创新投资结构,实现整个创新系统的价值创造力[11],为新经济发展提供有利的制度环境,强化创新系统对新经济发展的支撑作用。为此,本文选用R&D经费支出占GDP比重、企业的R&D经费占主营业务收入比重和国家教育经费支出占GDP比重反映各类创新活动主体的知识资本投入强度,而高技术产业新增固定资产投资占GDP比重和ICT产业新增固定资产占全部固定资产投资比重则反映政策在扶持和引导新经济发展的基础设施建设上的投资力度,新的基础设施是支撑新经济发展的物质条件。

(二)中国新经济发展的创新驱动因素指标体系及基础数据来源

基于上述理论分析,遵循科学性、可得性和可比性的原则,本文从人力因素、机构因素和制度因素三个方面,甄选了常用的15个分析指标构建了影响新经济发展的创新驱动因素指标体系(见表 3)。

表3 影响新经济发展的创新驱动因素

考虑到所选指标的基础数据来源渠道不同,如分别来自于中国统计年鉴、中国科技统计年鉴、中国高技术产业统计年鉴、中国第三产业统计年鉴。有些指标的时序数据,如电子商务服务企业从业人员规模占第三产业就业人员比重、ICT产业新增固定资产占全部固定资产投资比重等是通过中国电子商务市场数据监测报告和EPS(Economy Prediction System)全球统计数据分析平台的中国高技术产业数据库等查阅得到,目前仅公布了2007—2016年的统计数据。因此,基于数据可得性原则,本次研究选取了2007—2016年各指标的基础数据。

三、中国新经济发展与创新驱动因素的灰色相对关联度分析

(一)中国新经济发展与创新驱动因素数据的初值化

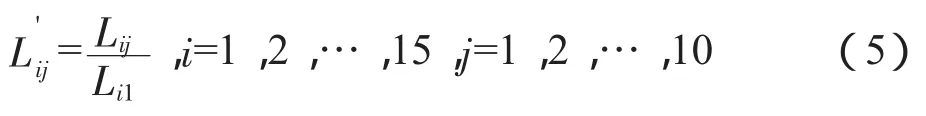

由于各个创新驱动因素指标的量纲不同,数量级相差较大。因此,需要对各个指标进行标准化处理。方法如下:

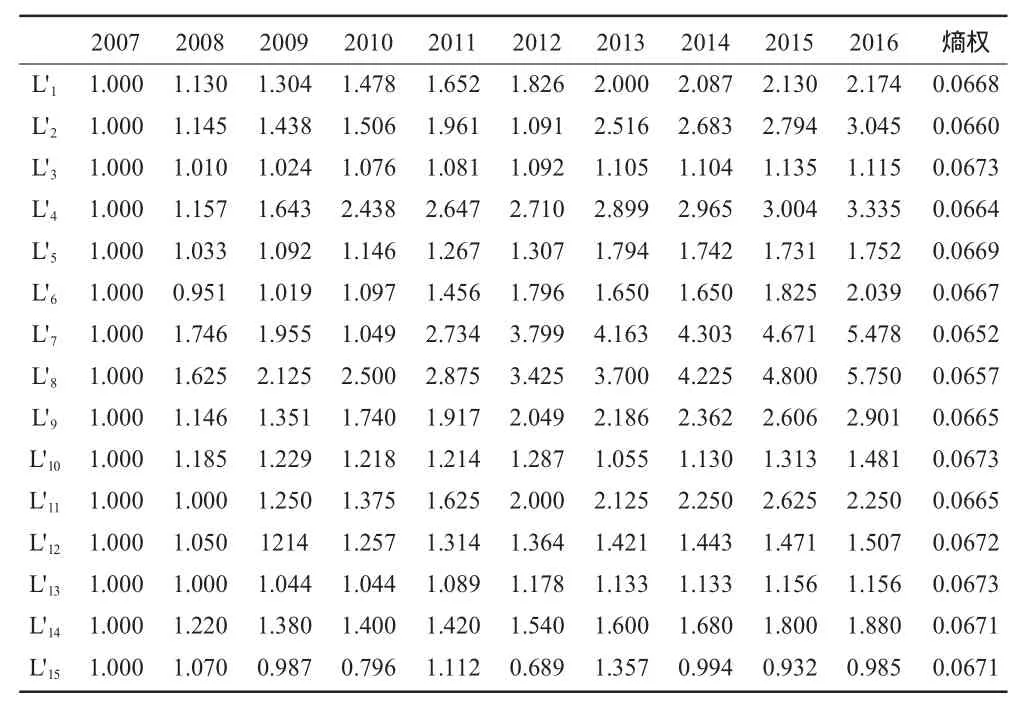

表4 2007—2016中国创新驱动因素初值化数值及权重

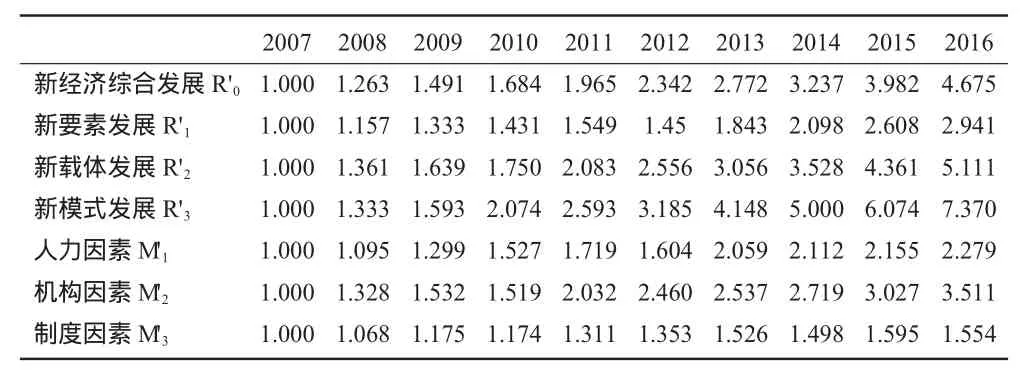

与此同时,为了后续分析新经济发展与创新驱动因素间的关系,也将上文计算得到的2007—2016年中国新经济发展综合评价值及三个维度发展评价值按此方法进行初值化,初值化结果如表5所示。

(二)各类创新驱动因素的综合发展测度

根据每个具体指标的熵权和初值化变化后的数值,运用加权综合法分别计算得到各年度各类创新驱动因素的综合值,公式(6)是各类创新驱动因素综合值的算式,其中表示第k类因素在j年的综合值。结果如表5所示。

表5 2007—2016年中国新经济综合发展及各维度发展与各类创新驱动因素数据

(三)中国新经济发展与创新驱动因素的灰色关联分析

1.灰色相对关联度方法选择说明。灰色相对关联度法主要通过对动态过程发展态势的量化分析,完成对系统内时间序列的有关统计数据几何关系的比较,是比较序列和参考序列相对于始点的变化速率间联系的数量表征,关联度大意味着指标间的联系紧密,两者的变化速率越接近。灰色关联分析法要求样本容量可以比较少,不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况[12]。

2.灰色相对关联度分析步骤。首先确定参考序列与比较序列。参考序列是由新经济发展数列构成,该数列反映近10年中国新经济的发展变化趋势特征,即可用表示2007—2016年新经济综合发展数列,用分别反映新要素、新载体和新模式发展数列。比较数列是由各类创新驱动因素数列构成,其相应的特征向量矩阵由人力因素、机构因素、制度因素在2007—2016年的分类数列组成。

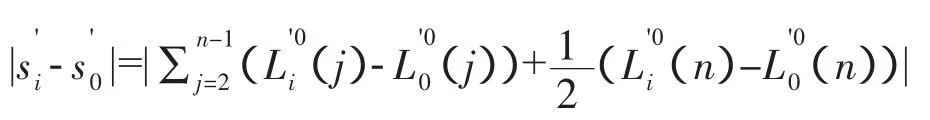

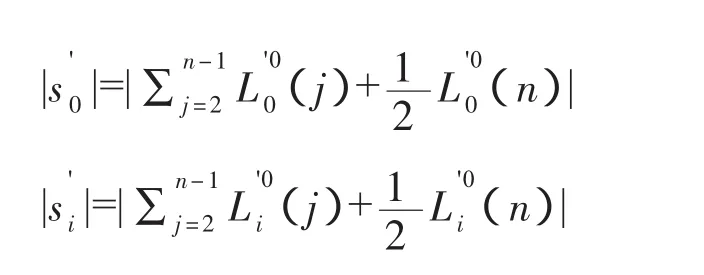

其次始点零化像。即分别用同一序列的各年发展数据减去第一个发展数据,记各序列始点零化像为

最后依据公式(7)计算灰色相对关联度η0i。

其中:

i为创新驱动因素。

3.中国新经济发展与创新驱动因素灰色相对关联度测算及解释。利用上述灰色相对关联度测算方法,分别对新经济发展及各维度发展与创新驱动三因素之间的灰色相对关联度进行测算,结果如表6所示。

表6 中国新经济发展与创新驱动因素的灰色相对关联度

由上述计算结果可知,创新驱动因素与新经济综合发展及三个维度发展的关联度分布在0.580~0.964之间。其中机构因素与新经济综合发展关联度最高,其次是人力因素,而制度因素关联度最低。从三个维度来看,新要素发展与人力因素关联度最大,与制度因素关联性较弱;而新载体和新模式发展与机构因素关联度最高,其次是人力因素,与制度因素的关联度也为最低。研究发现机构创新强化了企业创新主体地位,提高了科研投入及成果转化效率,推动了科技创新、产品创新、产业创新和商业模式创新,新动能的不断壮大成为中国新经济发展的不竭动力;而人力因素是驱动新要素发展的第一决定因素,人力资本创新发展有助于加速推进新知识和新技术的发展,提升整体创新能力。中国新经济发展还存在制度创新不足,创新所需要的制度保障和政策激励需要进一步完善,有助于提升各类创新资源的配置效率和创新主体的创新活力。

四、结论和建议

(一)研究结论

1.中国新经济发展总体呈现增长趋势,发展不均衡,不充分的问题依然存在。2007—2016年间中国新经济发展年均增速达到18.7%,成为支撑中国经济增长的新动能。但新要素发展明显滞后,未来支撑新经济发展的新知识和新技术的积累不充分,会阻碍新经济的可持续发展。

2.各类创新驱动因素与新经济综合发展的关联度存在差异,呈现机构创新驱动显著,制度创新驱动不足。支撑中国技术创新的各类研发机构因素与新经济综合发展关联度最高,但制度创新因素的关联度最小,表明制度创新力度不够,制约了新动能的进一步培育和壮大。

3.各类创新驱动因素与新要素、新载体和新模式的关联度差异明显。其中人力资本创新与新要素形成的关联度最高,机构创新与新载体和新模式发展的关联度最高,制度创新与新经济三个维度发展的关联度均为最低。制度创新明显滞后于新要素、新载体和新模式的发展,在一定程度上成为阻碍新经济发展的制约因素。

(二)对策建议

1.加快培养多层次的创新型人才,夯实新经济发展的人才基础。人力资本是推动新经济发展的重要引擎,深化教育改革,改善教育投资,加大政策支持,优化教育和职业技能培训,提高人才培养质量,为新经济发展提供各类创新型人才,解决人才供需在总量和结构上的失衡问题。高度重视人力资本的积累,有助于加快新知识和新技术创新步伐,解决新要素发展相对滞后的问题,为新经济可持续发展,提升竞争新优势提供长远保障。

2.加强新型的技术创新研发体系建设,增强各类创新主体的创新活力。各类创新研发机构是支撑知识创新和技术创新的基础,也是促进产学研融合创新发展的环境保障。创新研发体系的建立有利于各种创新要素向新经济集聚,提升自主创新能力,不断催生新技术、新产品、新产业、新模式、新业态,不断释放新动能。

3.加大制度创新,创造有利于创新的制度环境。废除不适应新经济发展的制度和政策措施,强化市场对创新资源配置的基础作用,提高创新效率。完善知识产权保护制度,加大对原始创新的激励和侵权行为的处罚力度。同时政策应扶持和引导支撑新经济发展的基础设施建设,不断优化科技创新的软硬环境,为新经济发展保驾护航。