国外生态环境损害法律责任立法考察及启示

——以美国、欧盟和日本为例

刘 鹏

(西北农林科技大学 人文学院, 陕西 杨凌 712100)

近40年的时间里,西方资本主义发达国家进行着另外一种经济发展模式,在20世纪五六十年代已经走过了经济高速增长的阶段,他们从重视经济增长速度转变为重视经济增长质量,把技术革新和知识产权保护作为经济又好又快发展的新引擎。这种发展模式的转变不是资本家的自觉行为,是《寂静的春天》引起了人们的觉醒,是《增长的极限》警示了人们的认知,是环境危机的频繁爆发让人们很担忧也很恐惧,面对严峻的资源环境问题,在生死存亡的关键抉择上,资本主义国家不得不停下片面追求经济增速的脚步,重新寻找人类可持续发展的道路和制度。人类社会发展有共同的规律,这种规律是超越意识形态的,是超越国界,超越时空的。撇开意识形态,单从经济社会发展进程来看,中国所处的阶段是发达资本主义国家已经经历过的。因此,考察借鉴西方发达资本主义国家环境保护制度,尤其是生态环境损害责任制度,对于我国少走弯路,尽快完善生态环境损害责任制度具有十分重要的意义。

一、美国环境损害法律责任评析

美国作为20世纪工业革命化的大国与强国,在经济迅速增长的同时,于20世纪四五十年代,全国性的环境污染和破坏事件频繁多发,震惊世界的八大环境公害事件有两起发生在美国本土,环境危机既推动了美国环境立法运动的长足发展,又促进了美国环境司法实践的探索与创新。

美国建立了完善的环境法律规范体系,特别是对生态环境损害本身的立法关注取得了巨大成绩。早在1936年美国制定了《土壤保护法》(Soil protection)和《土壤保护与国内分配法》(Soill conservation and domestic distribution);1955年颁布了《清洁空气法》(Clean Air Act);1964年,通过了《荒野法》(The Wilderness Act);1969年制定了《环境影响报告》(The Environmental Impact Report);1969年通过了《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act);1970年通过了《职业安全与健康法》(Occupational Safety and Health Act);1972年通过了《环境杀虫剂控制法》(Environmental Pesticide Control Law);1973年通过了《保护濒临危险物种法》(Protect Endangered Species Act);1974年通过了《安全饮用水法》(Safety Drinking Water Act);1976年通过了《有毒物质控制法》(Toxic Substances Control Act)和《资源保护和恢复法》(Resource Protection and Recovery Act),《资源保护与恢复法》实现了废弃物从产生到消除的全过程管制,曾被人们认为这部法律修补了环境法的“最后一个漏洞”[1],然而事实并非如此,面对环境污染事件,1977年通过了《水清洁法》(Clean Water Act);1980年通过了《综合环境反应、赔偿与责任法》(Comprehensive Environmental Response,Compensation and Liability Act,CERCLA),通常称为《超级基金法》(Superfund Law),随后对超级基金法进行了修订,1996年出台了《财产保存、贷方责任及抵押保险保护法》(Property Preservation,Credit Liability And Mortgage Protection Law),2002年制定了《棕色地块振兴法》(Brown Land Revitalization Act)。[2]CERCLA直接针对受污染和破坏的生态环境本身[3],意在推动污染责任主体承担污染场地的清理与恢复,通过建立了完备的反应机制和严格的环境损害责任机制减少损害的再发生[4],从源头上警示人们以更谨慎的态度处理危险物质。[5]

实践证明,CERCLA不仅仅是美国最活跃的联邦环境立法之一,对美国环境治理与修复产生了广泛的积极影响,而且是世界上最先针对生态环境损害建立责任制度的典型代表,一度成为世界各国生态环境损害责任立法的效仿先例。[6]CERCLA最具有特色的就是其严格的责任制度,有学者曾认为CERCLA责任制度体系是“史上最严厉、最有争议、被最广泛支持的责任体系。”[7]首先,CERCLA设定了十分广泛的责任主体,包含现在所有人、经营人,过去所有人、经营人,还包括生产人、处置安排人、运输人等;其次,CERCLA确立了严格责任和连带责任制度,且具有溯及力,明确了评估主体、赔偿范围、评估方法和评估程序[8];最后,CERCLA对抗辩事由进行严格限制。CERCLA设立的责任制度虽然对污染场地修复具有十分积极的意义,但是在具体实施中也出现了一些问题。针对出现的问题,美国国会对CERCLA进行了多次修正①包括1986年的《超级基金修正及再授权法》 (Superfund Amendments and Reauthorization Act, SARA), 1996年的《财产保存、贷方责任及抵押保险保护法》 (Asset Conservation, Lender Liability and Deposit Insurance Protection),2000年的《超 级基金回收平衡法》(The Superfund Recycling Equity Act)和 2002 年的《小规模企业责任减免和棕色地块振兴法》(Small Business Liability Relief and Brown fields Revitalization Act)。,污染场地治理取得了巨大成绩。CERCLA成为美国生态环境损害责任制度成文法的集中代表。

除了制定法之外,美国在追究生态环境损害责任方面的判例法亦有许多闪光点,建立了自然资源损害的救济制度。1978年,Tennessee Valley Authority v.Hill案被评为全美十大案例之一,一场“小鱼与大坝”的争论成为社会关注的焦点[9],濒危物种小鱼(蜗牛镖the Snail Darter)的生态效益与投资上亿的泰利库大坝(the Tellico Dam)的社会效益及经济效益相比,到底孰轻孰重?案件的焦点最后落在大坝的修建是否违反《美国濒危物种法》的规定上。[10]案件经过最终审理,美国联邦最高法院首席大法官温·伯格(Warren Burger)认为为了保护生物多样性应当停止大坝的修建,并拆毁已经修建的工程。与此相类似的案件还有Scenic Hudson Preservation Conference v. Federal Power Commission案,该案是哈德逊优美环境协会与一家电力公司Consolidated Edison关于在哈德逊河流域修建电站是否会破坏哈德逊河流域自然环境与Storm King山原有的自然风貌问题上发生分歧,经过最终和解,电力公司放弃在哈德逊河修建电站的计划。在美国司法实践中,这样的案例并不少见,美国法院通过判例的形式在不断完善着生态环境损害责任制度。

美国对生态环境本身的关注早已成为环境法治建设的核心命题,围绕生态环境损害的救济建立了较为完善的制定法和判例法责任制度体系,实践已经证明,关注对生态环境本身损害的救济才能有效防止环境恶化、缓解生态危机。美国的生态环境保护理念和生态环境损害救济法律制度对我国当前的生态环境法治建设具有十分重要的启示和借鉴意义。

二 、欧盟环境损害法律责任评析

欧盟作为传统的大陆法系国家,面对生态环境的损害一直沿着民事侵权责任法的思路寻找应对之策,但是自20世纪80年代起,关于环境责任的立法活动在欧共体内已经悄然开始。《跨界有害废物运输指令》(84/631/EEC)的草案最早提出环境责任条款,但会议未能通过;1989年欧盟制定了《废物损害民事责任指令草案》[11];1993年,欧盟制定了环境责任绿皮书[12];在此基础上,2000年欧盟委员会通过了环境责任白皮书[13];随后,欧盟又制定了《关于危害环境的活动造成损害的民事责任公约》[14],在近二十年的时间里,欧盟制定了一系列环境责任的绿皮书、白皮书和指令。经过不断的立法实践,2004年,欧盟委员会通过了《关于环境损害的预防和补救方面的环境责任》[15]又称环境责任指令)。环境责任指令是欧盟关于生态环境损害责任迄今最成熟最完善的统一立法,其要求在2007年4月之前各成员国实现国内法的转化。

环境责任指令将环境侵害区别为传统侵权和新型损害,这种新型的损害针对的是生态环境本身,环境责任指令针对新型的环境损害提出了法律上的预防和救济责任。针对生态环境损害本身具有的特性,诸如损害的长期性、复杂性,损害对象是公共利益,传统的民事救济机制无法应对,因此,欧盟逐步从民事赔偿道路转向了行政救济。环境责任指令旨在遵循污染者付费的原则,建立环境责任机制,从而达到预防和救济环境损害的目的。指令将环境损害(environmental damage)分为对受保护物种和自然栖息地的损害(damage to protected species and natural habitats)、对水的损害(water damage)和对土地的损害(land damage)三类。指令将损害定义为可计量的环境要素的不利变化或者可计量的环境服务功能的损失。指令规定了环境损害之前的预防行动和损害发生之后的救济行动,规定了救济费用的承担与索赔,明确了主管机关、自然人和法人对生态环境损害的追究权限。环境责任指令从行政救济的角度对生态环境损害建立了专门的责任制度,为生态环境损害救济提供了十分重要的立法保障。正是在欧盟环境责任指令的影响下,德国在2007年制定了《环境损害预防及恢复法》,该法是欧盟环境责任指令国内法转化的典范,建立了行政手段救济自然环境本身受损的责任机制,该法确立了即责任人的信息报告义务,危险预防义务和恢复义务[16],十分注重环境损害的预防和损害发生后的修复。[17]

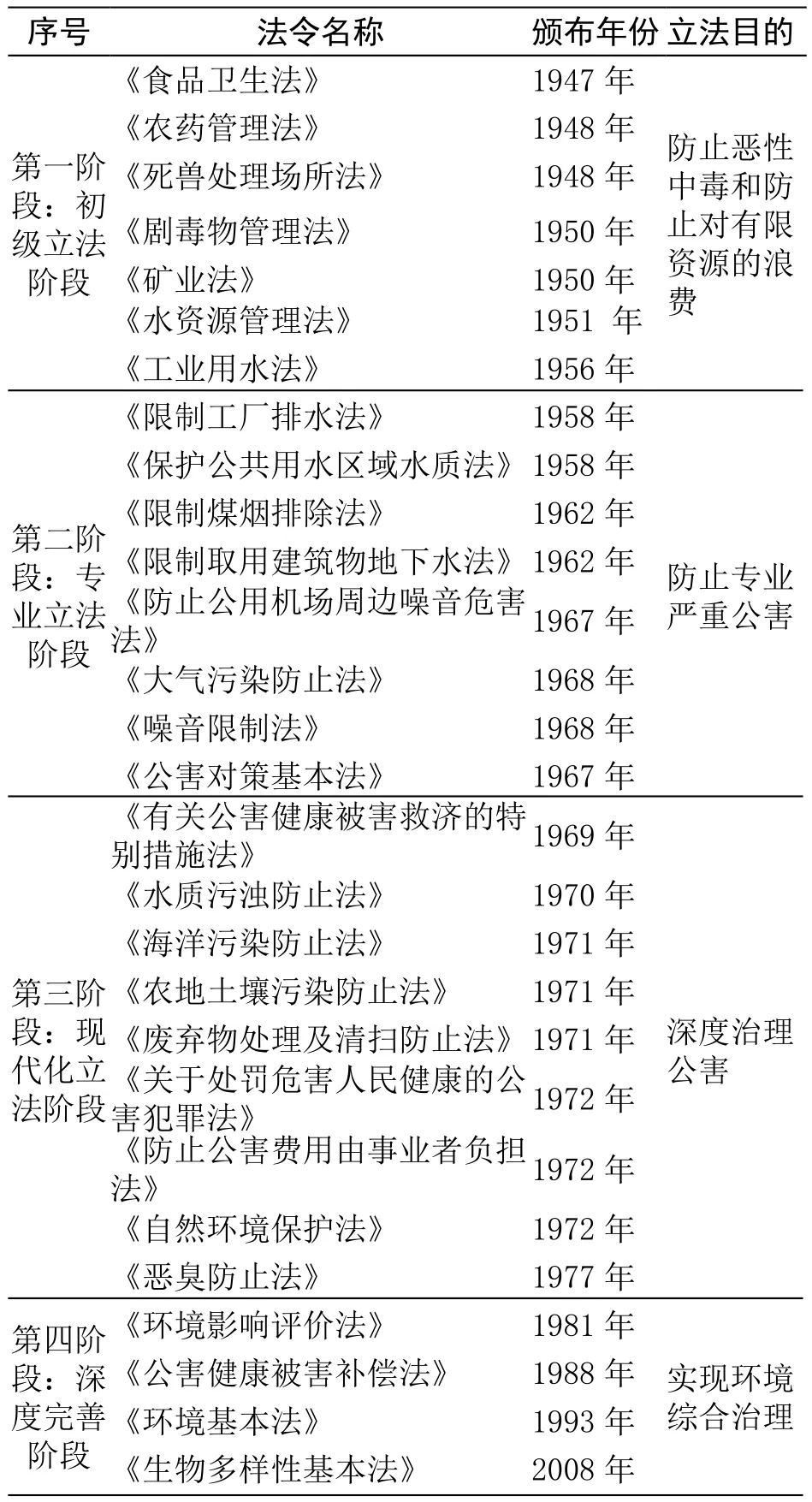

日本防治环境公害立法状况

欧盟成员国的司法实践对完善生态环境责任的立法亦发挥了重要的作用。20世纪80年代,德国环保民间组织发起了一系列起诉德国联邦高速公路A20损害生态环境案,其中最具有影响的案件是联邦行政法院1998年审理的案件,该案中民间环保组织认为高速公路A20的修建穿过沃克尼兹溪的低地和自然保护区会破坏该地的生态环境,将德国规划该条高速公路的行政部门起诉到法院,尽管法院没能支持环保民间组织的司法审查要求,但是对保护栖息地进行了高度关注。[18]47-51该案对德国环境公益诉讼产生了深远的影响,对生态环境损害责任立法的完善发挥重要的推动作用。1999年,发生在荷兰的自然与环境基金会等环保民间组织起诉荷兰政府环境公益案亦具有典型的意义[19],由于荷兰政府不履行欧盟91/676/EEC指令,被环保民间组织告上法庭,法庭支持了环保民间组织的诉讼请求,该案体现了民间组织在推动生态环境保护上具有十分重要的作用。

欧洲作为大陆法系的起源地,我国作为大陆法系国家的继承地,在立法思维上具有巨大的一致性和相似性,欧盟的生态环境损害救济起初寄希望于传统的民事侵权救济机制,但是在充分考虑生态环境损害的特殊性之后,逐步改变了固有的思维模式,专门建立了生态环境损害责任制度,制定了针对环境损害的环境责任指令。欧盟的生态环境损害责任制度体系和司法实践为我国生态环境损害责任立法提供了有益的参考和借鉴。

三、 日本环境损害法律责任评析

二战以后的日本财力空虚经济萧条,为了发展经济,日本根本不顾及生态环境的损害,世界八大环境公害事件有四起发生在日本。①这四大公害事件分别是:1961年日本四日市哮喘病事件;1968年3月日本北九州市、爱知县一带米糠油食物中毒事件;1953~1956年日本熊本县水俣病事件;1955~1972年日本富山县骨痛病事件。日本的生态环境损害既严重破坏了生态环境本身,又严重侵害了人们的健康和私有财产。日本民众对政府只顾发展经济不顾人类健康的做法痛心疾首。在民间组织和民众的呼吁和斗争中,日本开始迅速防治公害,出台了一系列防治公害的法令。

日本能够在环境公害肆虐的情况下,迅速防止影响的进一步扩大,并逐渐成为“公害防治先进国”[20],与其制定了完善的防止公害法令息息相关,也与优化和改进环境行政管理体制密切相关,但是最根本的成功诀窍在于日本环境理念的变革,逐步摒弃产业发展优先的狭隘思维,自觉将可持续发展理念作为治国理政的思想指南。

面对环境公害事件,利益受害人可以提交公害纷争处理机关进行处理,公害纷争处理机关可以召集当事人进行斡旋、调停,也可以在当事人愿意的情况下进行仲裁,并做出裁定;利益受害人也可以直接提起损害赔偿诉讼和防止侵害诉讼,适用民事侵权行为理论获得民事法律救济。这种民事私益诉讼只能解决个别性的环境侵害问题,但是无法解决地域性的环境公害问题。[21]209日本的行政诉讼对于保护生态环境本身具有一定的作用,行政诉讼可以分为对行政处分不服的诉讼、对许可争议的诉讼、对环境标准和行政计划的诉讼、防止侵害诉讼、国家赔偿诉讼和居民诉讼,行政诉讼在监督政府的环境执法和环境保护职责履行上发挥了重要作用,也能够保证环境问题的及时有效解决,因为维护好建设好优美的生态环境是政府的首要职责。尤其是日本居民诉讼制度极大地保证了任何公民都可以提起诉讼的权利,无论与其利益相关与否,只要经过居民督察请求程序,都可以对建设工程影响生态环境的行为提起诉讼,司法实践中出现了一系列影响深远的居民诉讼案件。

日本的环境损害责任主要落实在事前的预防,通过广泛的行政诉讼来监督和督促政府履行好保护环境的职责,通过建立居民诉讼确保民众保护环境的参与性。但是对于环境损害的事后救济主要体现在对个人利益的赔偿上,对于生态环境本身受到的损害的救济关注的并不够,主要原因是日本在环境问题上对政府的依赖程度是百分之百,一旦出现生态环境问题,第一责任人当然是政府。因此,对受损的生态环境本身的治理自然也落在政府的肩膀上,通过政府行为对纯生态环境损害进行修复与治理。这样的应对方式固然高效便捷,但是无形之中增加了政府的工作任务,增加了政府的财政负担,对于实施生态环境破坏的具体行为人起不到应有的警示教育意义,违背了污染者负担的基本原则,与此同时,政府在修复已经破坏的生态环境时往往缺乏专门的第三方主体进行监督,生态环境修复和治理的效果是否明显亦不得而知。再者,日本的居民诉讼制度固然能够保证所有公民的环境诉权,但是这种不设门槛的主体诉讼是不是会带来司法资源的浪费,是不是会给有限的司法力量增添徒劳无功的工作,是值得深入思考的。

四、域外法制对我国环境损害责任立法的启示

从世界主要发达资本主义的环境损害救济立法与司法实践来看,对生态环境损害本身的关注并不是自觉意识所为,基本都是在环境危机爆发之后催生的历史产物,面对生态环境损害的事实,各国首先寻求的是民事侵权行为法的救济,在民事侵权行为救济无法应对纯生态环境损害之时,各国便开始正视生态环境本身的损害,并从立法和司法实践的角度探索生态环境损害责任制度。

针对生态环境的公共利益属性,制定环境损害责任专门法律,有利于缓解严重的环境危机。生态环境与民众的私益有显著的区别,保护私益的环境民事侵权救济是分散的、是针对个体的,而作为人类共同的环境利益却是抽象的、普遍的,其利益主体往往难以具体、难以明确。正是认识到环境公益与私益的明显区别,各国才纷纷制定了环境损害责任的专门立法。美国的超级基金法和欧盟的环境责任指令都是专门针对生态环境损害而制定的专门法律。这两部法律既有效地救济了本国被损害的生态环境,又对世界环境保护事业产生了深远的影响。我国作为生态文明建设的发起者和推动者,对生态环境本身的认识已经达到最高水平,对生态环境本身既需要尊重又应当尊重。而我国目前的环境损害责任制度还正处在探索阶段,还处在如何推进的迷茫阶段,但是从美国和欧盟的立法中,我们应当坚信我们的方向是正确的,那就是应当制定一部完善的生态环境损害责任法律,专门解决和处理纯生态环境损害的预防和救济。这部法律无论对我国现在的环境事件还是有效防范未来的环境风险都是十分有意义的。

在环境损害责任实施中,政府的历史担当和历史责任具有十分重要的作用。由于生态环境本身的公益性,政府在环境保护中应当发挥重要的作用,从环境保护的理念上开始,只有政府的推动才能实现环境保护优先的转向,日本政府从产业优先到环保优先推动了日本环境公害的有效解决便是有效的证明。在生态环境损害的预防上,往往针对的是政府的工程建设和行政许可,在经济效益与生态效益相互权衡时,政府的环境意识具有十分关键的作用。在生态环境损害发生以后,往往找不到责任承担的主体,这种现象是普遍存在的,因为环境损害的发生具有长期性、具有复杂性,除非采用美国超级基金法十分广泛地规定责任承担主体,否则时过境迁,真正的污染主体已经不存在,在这种情况下,政府在修复和治理受到损害的生态环境上具有不可推卸的责任。可以毫不夸张地说,生态环境好不好,主要取决于政府的选择与担当。

环境损害责任机制需要广泛的社会力量参与,共同协力实现环境损害的救济。从世界各国的环境保护实践中来看,环保NGO、环境技术机构、环境保险、环境金融在救济纯生态环境损害的过程中发挥了重要的作用,生态环境损害的危害之大、影响之广,都是传统的侵权损害无法想象的,因此,面临新型的生态环境损害,只有广泛依靠社会组织的力量相互配合才能打赢环境救济攻坚战。