安徽省农业标准化示范区建设现状及发展对策

洪登华 郑玉艳 张金金 霍家佳

摘 要:该文从安徽省农业标准化示范区的现状入手,阐述了农业标准化示范区建设的主要做法,分析了农业标准化示范区的建设成效,并针对存在问题,提出了相应的对策建议,以期为农业标准化示范区的建设提供支撑。

关键词:农业标准化示范区;现状;管理;成效;建议

中图分类号 F323 文献标识码 A文章编号 1007-7731(2018)24-0004-3

农业标准化示范区(以下简称示范区)是我国农业发展中涌现出的一种标准化与农业生产相结合的农业经济发展模式,是实施农业标准化生产的有效手段。示范区是指围绕农、林、水、牧、副、渔业等特定项目,以实施农业标准为主要内容,经申报审批,建设一定规模、组织管理完善的农业生产、加工和流通的标准化示范推广区域[1]。

1 安徽省农业标准化示范区建设现状

安徽省是农业大省,大力推广农业标准化,促进农业产业化、保障农产品质量安全,显得尤为重要。在农业标准化工作的推动下,围绕安徽省农业资源优势,截至2018年9月,全省共建设示范区309个,其中国家级126个,省级183个。自开展示范区建设以来,本着突出重点、由点到面、逐步推开的原则,坚持走“龙头带动、品牌拉动、标准推动、农户主动”的路子,取得了明显的建设成效。成功打造了长丰草莓、大圩葡萄、太平猴魁、六安瓜片、同福碗粥等一批知名品牌农产品,做强了六安瓜片、天方茶叶等一批农业龙头企业。

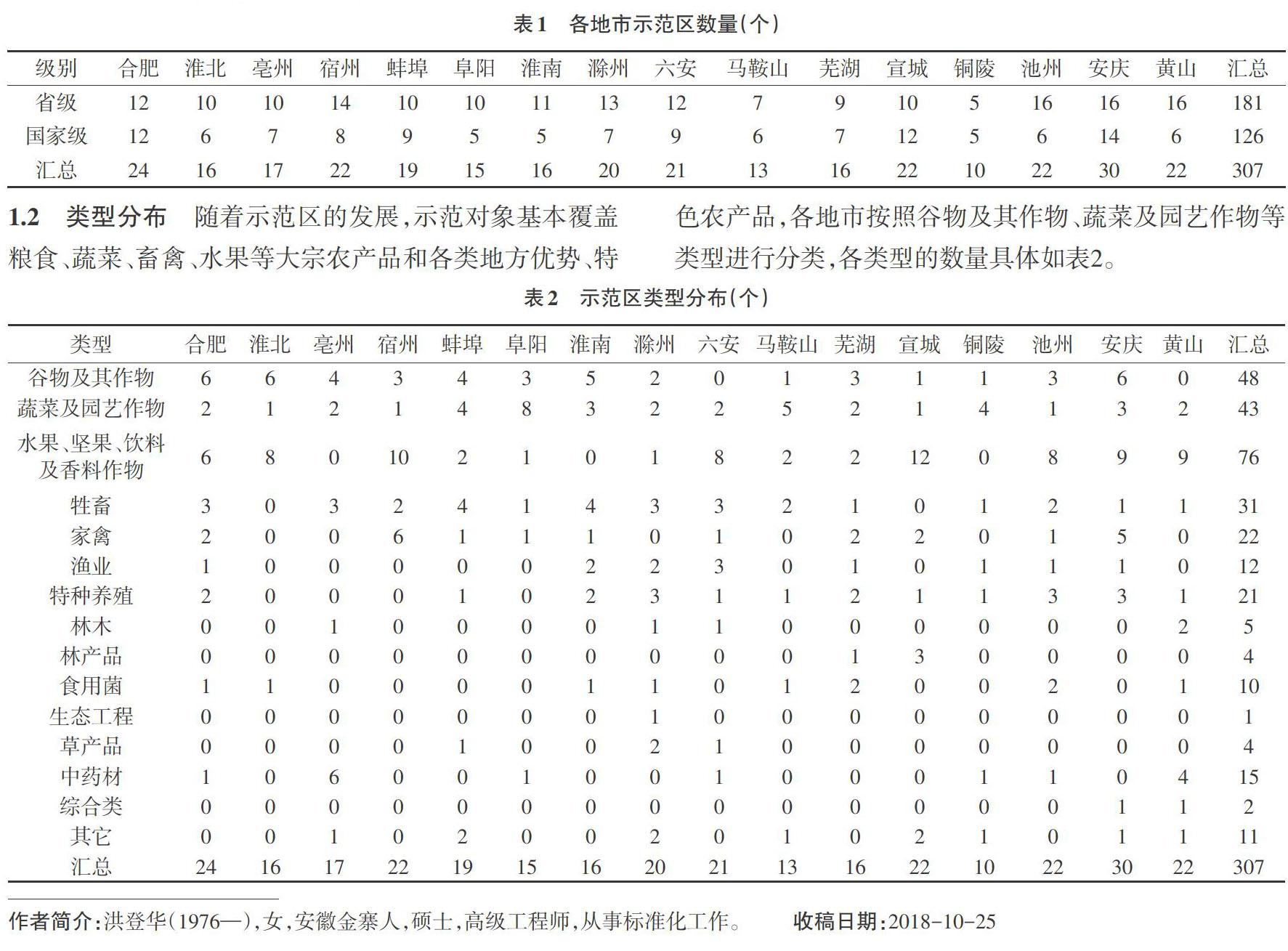

1.1 地市分布 随着农业标准化示范区在质和量的提升,示范区覆盖了全省16个地级市、61个县(表1)。目前,承担农业标准化示范区项目较多的地级市分别是安庆市、合肥市、宣城市和黄山市。

1.2 类型分布 随着示范区的发展,示范对象基本覆盖粮食、蔬菜、畜禽、水果等大宗农产品和各类地方优势、特色农产品,各地市按照谷物及其作物、蔬菜及园艺作物等类型进行分类,各类型的数量具体如表2。

2 主要做法

2.1 加强制度建设 在示范区建设过程中,结合安徽农业发展实际,积极探索和实践新的做法,不断丰富示范区建设的内容,并及时将成熟经验和做法上升固化为制度,组织制定了《安徽省质监系统农业标准化示范区管理办法》,规定了示范区建立的原则、基本条件、建设目标和任务、示范区的管理以及示范区的审批等。通过加强示范项目的立项把关、建设期间的过程管理和项目目标考核以后的后续管理等,进一步提升了示范区建设的质量、层次和水平。

2.2 探索有效模式 大力开展标准化生产、产业化经营,通过“公司+基地+标准+农户”、“公司+中介组织+标准+农户”等经营模式,拉动优质农产品基地生产,将产品质量和标准、龙头企业与农户连接起来,将加工企业与购销企业联合起来[2]。龙头企业带动,按照“利益共享、风险共担”的原则,将农业龙头企业与农户的利益联结起来,建设稳定的大型农产品生产、加工、供应基地,形成专业化、标准化和规模化的农业产业带和高效农业体系。

2.3 跟进抓好落实 将示范区建设纳入对各市、县(区)标准化主管部门年度目标任务考核的重要内容,坚持“年初下达任务、年中中期评估、年底检查考核”的常态化管理模式,有力保证了示范区建设的常态化、规范化;积极争取地方财政支持,实行以奖代补为主,坚持经费紧跟项目走,较好地落实了示范区建设的各项任务。

2.4 探索“五制”管理 安徽省质监局在切实抓好农业标准化示范区建设的同时,积极探索创新农业标准化示范区实行项目预报制、项目储备制、考察评价制、中期评估制、项目退出制“五制”管理,有效保证了示范区的过程管理。

2.5 标准体系建设 为了进一步规范农业龙头企业工作流程、作业流程和操作流程,确保农产品质量安全,加强示范区龙头企业标准体系建设,将“在建农业标准化示范区的农业龙头企业80%以上通过标准化良好行为AA级以上确认”列入了每年《全省标准化工作要点》,把加快安徽省农业标准体系建设工作作为一项中心工作来抓,并及时就标准体系建设组织开展了中期评估和专项检查。在示范区建设中,示范区龙头企业应建立以技术标准为核心,管理标准和工作标准相结合的示范区标准体系。国家级示范区的龙头企业,要创建AAA以上标准化示范(良好行为)企业;省级示范区的龙头企业,要创建AA以上标准化良好行为企业。

3 建设成效

3.1 建成一批农业标准化示范区,发展和壮大优势农产品企業 截至2018年9月底,全省建设示范区307个,其中国家级示范区126个,省级农业标准化示范区181个,消灭农业标准化示范区“空白县”,示范类型涉及生产、加工、流通等各个环节,有效的促进了科技成果的转化,促进了优势农产品企业的发展和壮大。

3.2 推动农业标准生产,加快农业产业化进程 各地结合当地农业特点,引用现行农业标准和制定实施农业地方标准相结合,将一大批农业科技成果转化为标准并加以实施,推动了规模化生产和产业化经营。如砀山黄桃示范区建立的标准体系通过应用和推广已取得初步成效,不仅成功申报了宿州市科技成果,同时获宿州市科学技术三等奖,所开发推广的罐藏专用黄桃品种“皖83”获省科技进步三等奖。

3.3 促进农产品优质化,提高农产品市场竞争力 在生产领域中,贯彻了良好农业规范(GAP)的实施;在加工领域,宣贯HACCP和ISO22000等标准的实施;在流通领域,实现农产品质量安全的可追溯性。通过示范区的示范和辐射,促进了农产品优质水平和市场竞争力的提高。如望江稻鸭共生标准化示范区项目复合推广稻鸭共生种养殖面积1333.33hm2,累计生产A级绿色食品“生态米”1.4万t,养殖“生态鸭”40万只,带动农业增收748万元。

3.4 增强农业标准化意识,促进农业增效、农民增收 农业标准化示范工作的开展,有力地促进了农业增效和农民增收。近年来,以发展优质高效农业为抓手,充分利用安徽省农业资源,大力培育现代农业生产经营主体,全面推行“多方联动、合作共赢”的标准化工作机制;示范区承担单位实施标准化管理的意识不断增强;农民学标准、用标准、讲标准的意识不断提高。越来越多的标准转化为生产力,促进了农业增效、农民增收。

3.5 优化生态环境,促进农业可持续性发展 在示范区的建设过程中,结合现代生态农业的建设,利用生态循环建立高效种养模式,通过改良土壤、农田基本建设、植树造林、兴修水利、减少农药使用、废弃物综合利用等措施,减少了化肥使用量,改善了农业生态环境,提高了农产品品质,推动了农业可持续性发展。

4 存在问题

示范区在二十几年的建设中,虽然取得了喜人的成效,但是在示范区建设过程中,还存在一定的问题与差距。

4.1 与安徽的区域发展不相符 安徽农区生产区域性特点突出,以淮河为界,淮北地区种植业以旱作物为主,淮南地区以水稻为主[3]。淮北主要为:小麦、薯类、豆类、玉米、棉花、花生、芝麻、麻类等,畜牧业主要为牛、猪、羊、鸡、兔;江淮主要种植水稻、小麦、薯类、棉花、油菜、花生、麻类等作物,畜牧业主要为猪、禽;沿江以水稻、油菜、棉花为主,畜牧业主要为猪、水禽;皖南和大别山区主要种植水稻、油菜玉米、薯类及经济作物,畜牧业主要为猪、牛、禽。在农业标准化示范区建设项目的选取上,与当地的区域经济发展存在一定的差距。例如,铜陵市粮食作物有水稻、小麦等,经济作物有棉花、大豆、油菜、花生、芝麻、茶叶、苎麻、油桐、大蒜、生姜等,水域的鱼类有8目15科45种。而铜陵市的农业标准化示范区有生猪、稻米、生姜、白菜等示范区,市类重点农业资源中的水产资源和植物资源并没有纳入到农业标准化示范区的建设中。

4.2 重申报,轻建设 目前,随着市场经济的发展,广大企业和政府已逐步认识到农业标准化的重要性,对实施农业标准化的积极性也非常重视,但存在部分过热现象,对农业标准化工作的理解还很不深刻,特别是建成后的管理很不到位,据调查,目前还有相当比例的示范区并没有真正的按照示范区建设要求在建设,造成示范区建设整体效应下跌,严重损害了示范区的品牌。

4.3 社会化服务体系不健全 农业社会化服务体系在示范区建设中有所体现,但是农户与龙头企业、龙头公司和专业合作社之间关系较为松散,还未形成规范、完善的服务体系。

4.4 标准化人才依然匮乏 示范区建设是复杂的工程,示范区建设既需要懂标准化知识,又要懂技术的人才,对标准化知识和专业知识要求高,虽然已先后多次组织专业培训,但现有的技术组织和人才队伍仍然薄弱。

5 对策建议

5.1 结合区域经济发展 每个市都应该有本市的区域经济特色在农业方面的关注和重点,在示范区的建设中,应结合本地区的特色农业、优势农业和农业产业化的主体农业为示范项目,在本地、全省甚至全国加以示范推广。

5.2 加强成果宣传 今后应充分发挥现代发达信息网络系统等传播媒体,加强宣传示范区成果。一方面,仿效江苏等省市编印示范区成果宣传册、宣传碟片等,同时充分利用各种平台大力展示和宣传示范区的丰硕成果;另一方面,可以举办全省农业标准化成果展示会,吸引全省农业标准化示范区的龙头企业和示范产品,在展会期间,大力宣传农业标准化产品,吸引众多市民前来观展和购物。

5.3 加强农业社会化服务体系的建设 建议在农业标准化综合示范区的建设中,结合示范区的建设,将农业社会化服务体系的建设纳入到示范区的建设范畴中。农业社会化服务是社会上的服务机构为满足农业生产而提供的各种服務,把各个社会化服务的企业或个人彼此联结成为一个体系[4]。加强绩效考核,真正发挥其在促进粮食增产、农民增收、农村繁荣中的作用。同时,要充分利用市场资源搞好服务,强化市场资源配置,建立新的服务准则,健全农业经营性服务机构,发挥社会化服务体系在农业标准化示范区建设中的有效作用。

5.4 完善人才建设 标准化人才建设是农业标准化工作的重要基础,应充分利用安徽省举办的标准化工程师考试、各种标准化知识培训等方式,对示范区建设人员进行标准化培训,加强标准化人才队伍的培养,培育出既懂标准化知识又懂专业技术的复合型人才,以满足开展农业标准化工作的需要,提高农业生产效率。

参考文献

[1]安徽省质监系统农业标准化示范区管理办法[Z].皖质办发(2009)39号.

[2]洪登华.农业标准化示范区“五制”管理办法探索与实践[J].安徽农学通报.2011,17(17):174-175.

[3]潘琦.安徽省五个农业区气候变化特点及粮食生产特点分析[D].合肥:安徽农业大学,2015.

[4]赵盈.新中国农业社会化服务体系的演变与发展研究[D].北京:中国农业大学,2008.

(责编:张宏民)