滦河流域民族聚居区生态贫困的脱贫路径

张慧芝 刘月

[摘要]滦河流域地处农牧交错地带,其中的七个国家级贫困县既是满、蒙传统游牧民族聚居区,又属典型的生态贫困区。滦河流域是以山地为主的河源区,为京津唐等城市的水源区,其畜牧业在农业经济中占较大比例,生产方式依然较为粗放。而历史上由于清代陪都建设、近代人口迁徙、殖民化经济、水环境问题与流域牧业退化,加上“PPE怪圈”与复合型贫困的加剧,对该地区生态造成较大破坏。对此,借鉴国际国内经验,并结合学理分析结果,建议适度恢复河运可以使河运与优秀传统生态文明意识的重塑、“自下而上”的反贫困内力的培育、京津绿色生态腹地构建结合起来,从而从根源上实现绿色治贫。

[关键词]反生态贫困;民族聚居区;生态贫困;内河航运;滦河流域;脱贫路径

中图分类号:F127.8文献标识码:A文章编号:1674-9391(2018)06-0011-07

对贫困问题的认知,与一般思维规律一样,也是先看到了“果”、感受到了危害,再逐步去溯源探究“因”——经济贫困最为直观,也是最早关注的,随着认识的逐步深入,文化贫困、生态贫困在其中的根源作用得以重视。与之相应,国家战略也从城镇化外力引领,走向了城镇化与乡村振兴同步,及外力引领与内力培育的兼重。反生态贫困是乡村绿色振兴的前提,与“青山绿水”的民族复兴梦交织,意义重大。滦河流域的7个国家级贫困县,一方面是满、蒙传统游牧民族聚居区,具有典型的因生态衰退而引致区域贫困之特征,20世纪70年代之前内河航运是其主要交通方式。因之以河运为介入点,对反生态贫困的实施路径展开个案研究具有一定代表性。

一、滦河流域贫困地区的生态特征

滦河流域地缘位置较为特殊,像一条楔子插在华北、东北、蒙古地区和渤海湾四地之间[1]。截至2017年,流域内有沽源、平泉、滦平、隆化、丰宁、围场、宽城7县属国家级贫困县。曾为清代“陪都”的承德地区,辖区7县中除最南端兴隆1县,余者皆为国家级贫困县,贫困县多位于京津的供水区、风沙源区,属“环京津贫困带”,属传统游牧民族聚居区,其中后3县是满族自治县,其他县亦有多个满蒙自治乡。

(一)以山地为主的河源区

7个国家级贫困县位于北纬40°17′至北纬42°40′,属典型的农牧交错地带、温带大陆性季风气候区,地形地貌以山地为主。在自然地理基础上,逐步生成了多民族聚居区、农牧兼营区,及京津水源区和风源区等特征。

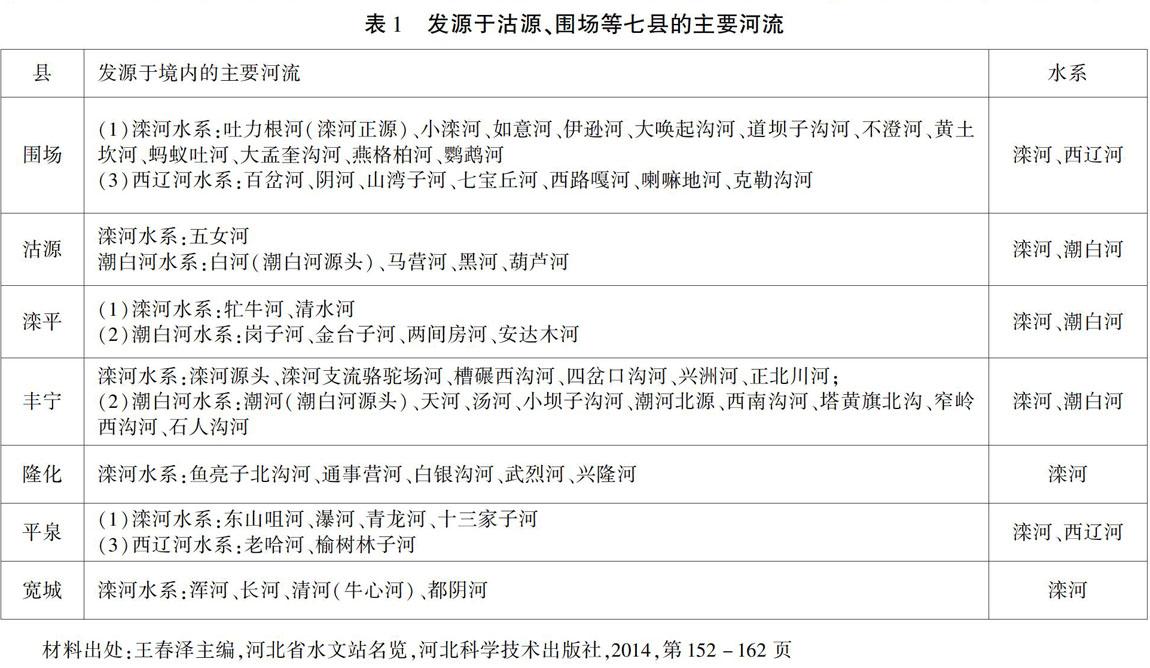

贫困县以流域最大的中心城市——承德市为中心,大致呈扇形向北、西北、東北延展分布,集中分布于蒙古高原东南边缘与燕山山脉之间,以山地为主,即使是地势相对平缓、开发较早的平泉县,民谚也称“七山一水二分田”。除滦河水系干支流多发源于这一带,潮白河水系和辽河水系部分支流也发源于此(详见表1)。

围场县是滦河正源所在,丰宁县和沽源县则分别是潮河、白河的正源所在;此外,围场、平泉两县还是西辽河支流的发源地。成为河源区,除了地势原因,更需要优良的生态环境,如围场县是清代举行“木兰秋狝”的地方,林木葱郁、水草茂盛;丰宁县得名则是乾隆皇帝御赐,取意“丰阜康宁”。地势、地下水位、以畜牧为主的生产方式等特征,是沽源、围场、丰宁等7县成为滦河、潮白河、西辽河三条水系干支流的主要发源地的自然地理基础。从水生态、水资源视角,除滦河水系与京津唐及整个渤海湾地区密切关联,潮白河水系也是北京的母亲河,西辽河水系则是北方草原文化的重要策源地。简而言之,滦河流域这7个贫困县的区域生态功能举足轻重。

(二)京津唐等城市水源区

北京最大的饮用水源供应地是密云水库,水库上游两大支流是分别发源于沽源县、丰宁县的白河和潮河,与滦河位于同一河源区。1960年9月水库建成时是向京津两个城市供水,1982年引滦入津工程完成后停止向天津供水。此外,从引滦入津、引滦入唐两大工程名称,可知通过跨流域引水,滦河成了天津、唐山两座城市的母亲河。

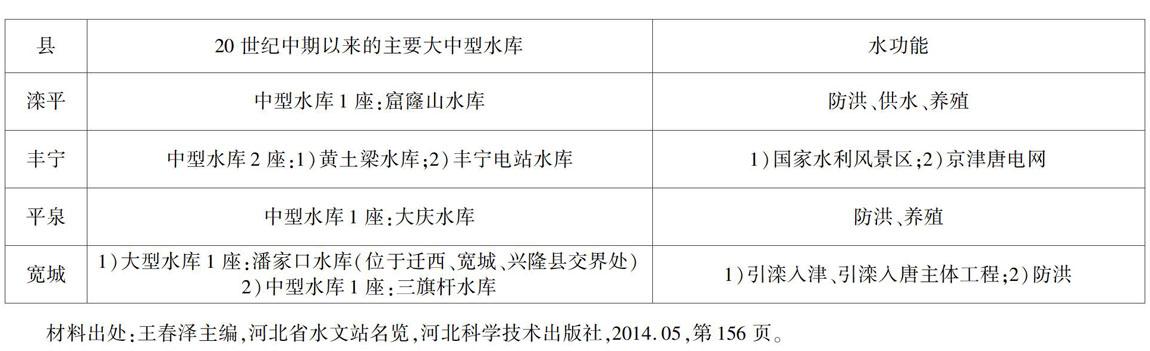

为确保京津唐等城市水、电供给及减灾,目前滦河流域上中游共存有4座大型水库、12座中型水库[2],其中庙官水库、潘家口水库2座大型水库,闪电河水库、丰宁电站、钓鱼台水库、黄土梁水库、窟窿山水库、大庆水库、三旗杆水库7座中型水库,集中分布在流域内除隆化县外的6个贫困县辖区内。其分布及主要功能详见表2。

(三)满、蒙传统游牧民族聚居区

地缘位置与资源禀赋共同决定了流域人口构成的多民族聚居性,因中游的承德是清代前中期陪都所在,就使这一地区成为满族的重要聚居区域。1952年8月以后逐步设立的120个民族自治县中有13个满族自治县,目前2个撤县改市,余下11县中4个位于滦河流域,其中3个(围场、丰宁、宽城)是国家级贫困县。滦河流域其余4个国家贫困县中,滦平县有9个满族乡,隆化县有8个民族乡(6个满族乡、2个蒙古族乡),平泉县3个满族乡,沽源县有1个回族乡。

随着城镇化、乡村振兴战略推进,撤县改市、撤乡改镇成为一种趋势,以平泉县为例,民族乡由1987年8个、减少到2013年的3个,其余皆改为镇。行政区划的这一变动,反映了改革开放以来社会经济的现代化发展,诚然也有盲目追求城镇化速度的成分。尽管如此,目前这7个国家级贫困县的社会经济,依然呈现出与农牧交错区、少数民族聚居区相一致的特征,主要表现在:

(1)不仅种植业结构以谷子、大豆、玉米、土豆等高寒作物为主,且集约化、专业化程度较低,生产方式依然粗放;

(2)畜牧业在农业经济中占有较大比例,目前河北省省属的3个牧场中2个位于滦河流域,分别是位于沽源县、围场县的沽源牧场和御道口牧场。

二、生态贫困是滦河流域致贫的根源

生态贫困是贫困的一种类型,是因生态环境供给力小于生态需求而引致的区域贫困,集中发生于生态脆弱区,成因无外两大类:(1)是系统依赖的自然条件变化,生态供给减少、或供给发生变化;(2)是因生态系统内部的人类活动的作用,它又表现为两方面:一方面是人口数量增加超过承载阈值,另一方面则是人类对脆弱生态的过度掠夺。

(一)流域生态问题近代以来持续加剧

滦河流域的生态贫困具有典型性,生态供给减少主要自然因素是气候,15世纪以降进入明清小冰期,气候进一步寒旱,加剧了生态脆弱特征、生态承载力也因之降低;与此同时,人口增加及经济发展也造成了过度消耗。人类活动特征,可划分三个阶段:

第一、清代陪都建设及短期内兴衰剧变的生态后果。承德从清初只是几十户人家的小村庄[3],在半个多世纪迅速扩展到民户已“不止于万,俨成大邑矣”[4],是政治外力催生的畸形繁华,大量外来人口聚居于此,远远超越生态系统承载力;旋即随着“陪都”政治使命的式微,来自流域之外的物质供给减少,只能进一步加剧对本地生态的索取。

第二、近代人口迁徙和殖民化经济对生态的破坏。同治、光绪在位期间,面对“木兰秋狝”衰落和口内人口压力,围场逐步开禁放垦,特别是光绪三十一年(1905年)全部放围招垦后,1937年的人口是1907年的5.07倍[5],“虽然是三十度以上的倾斜地,也无可再耕”[6]。庞大的移民为解决柴薪、温饱等生计问题,活动范围不得不向生态脆弱的河源区逼近。

第三、20世纪中后期以来持续的“生态抑制”。随着京津生态问题的持续加剧,滦河流域社会经济发展又与“京津生态腹地”这一身份紧紧捆绑在一起。从20世纪60年代开始,通过水库等蓄水、引水工程,成为了京津的“水源地”。20世纪末沽源等县又被界定为京津重要“风源区”,又承担起保证、优化京津空气质量的生态责任。流域的社会经济发展由之被套上了“紧箍咒”,服从京津的生态需求的大局,畜牧业、种植业及现代工矿业等均受到抑制,于是在生态贫困导致区域贫困的老问题上,又增加了人为的“生态抑制”下的区域贫困。

(二)水环境问题与流域渔牧业退化

北纬40度左右有“黄金牧场”之称,滦河流域7个国家级贫困县位于北纬40°-42°间,历史时期一直是北方游牧民族的活动区域,清代前中期承德兴起之后,在种植业迅速扩展的同时,依然是“木兰秋狝”皇家围猎的场所。但随着期间及此后流域生态环境破坏的不断趋重,特别是径流量减少乃至河道干涸,迄今7个贫困县的农业结构已经出现异化,主要表现为牧场退化、由牧转林,渔业转向水库等。

首先,牧场退化。闪电河、小滦河是滋养沽源牧场和围场县的御道口牧场的主要水源,目前两个牧场尽管依然是河北省仅有的3个省属牧场中的2个,但随着闪电河水库截流蓄水、小滦河谷地侵蚀加剧,牧场依賴的水资源逐步减少,加之保护京津生态的责任,两个牧场逐步由牧转林,转向多种经营,如御道口牧场1999年御道口牧场成为国家“再造三个塞罕坝百万亩林场”项目区之一。

其次,渔业退化。20世纪中期以来,为保证天津、唐山等城市对水资源需要加大了工程调水,流域内水资源供给出现不足,进而发展到生态供水不足。20世纪后期为确保京津空气质量,增加了风源区定位,“生态抑制”更为严格。如位于邙牛河上游的窟窿山水库,为加强京津两市上游水源地建设,水土保持工程全覆盖水库上游两个乡镇,严禁工矿企业,为解决生计只得另辟蹊径,利用水库进行淡水鱼类养殖就是之一,水库功能由初期防洪、供水为主,逐步向防洪、蓄水、养殖转变[7]。

(三)“PPE怪圈”与复合型贫困加剧

1994年经济学家Grant·J·P提出了“PPE怪圈”,即贫困(poverty)、人口(population)和环境(environment)之间的恶性循环[8]。近年淮河流域有一首民谣:“50年代淘米洗菜,60年代洗衣灌溉,70年代水质变坏,80年代鱼虾绝代,90年代身心受害”,描述了淮河“死亡”过程,“身心受害”4个字折射出生态恶化、经济衰退对居民身体、精神的双重危害。

第一、经济贫困导致人口素质降低。清代中后期承德的衰落的直接后果就是整个流域文化的衰落,早在19世纪中后期,滦河流域内普通民众就开始逐步感受到生态系统衰落带来的问题:灌溉、航运范围减少,水害频次、危害渐增。土地、河流的生产力下降,居民会疲于奔命,文化艺术等发展便会受到制约而出现文化贫困,一些走投无路的居民便成为土匪、流寇,逐步失去了“俗同京师”的文化特征。20世纪中期滦河流域被划归河北省,但它距离京津比省会石家庄更近,空间边缘化加剧了文化的疏离。至今承德农村劳动力基本学历多为小学和初中[9],科技文化素质低,生产生活“粗放”,小富即安、不谋创新。

第二、文化贫困反作用于生态贫困、经济贫困。滦河流域的居民在适应经济贫困的过程中,逐步形成了的与贫困相适应的生活方式、行为方式及价值体系,譬如上文提及的“粗放式”生产、生活方式,不重视教育、不思创新、不谋改变等,这些特征一旦形成,不仅对贫困地区的居民,且对其后裔和周边地区都会产生直接影响,由生态环境的贫困引发的经济贫困、再进一步引发文化贫困,在流域生态系统中恶性循环、形成多米诺骨牌式的连锁反应,进而在很大程度上会固化地区贫困。

三、河运适度恢复与从根源上实现绿色治贫

依据河北省统计局发布的相关数据,近年承德市的城乡收入差距依旧在拉大,由2010年相差10286元到2016年相差16120元,农民增收较为缓慢,与7个县中6个为国家级贫困县态势一致。农民人均收入不仅与东部沿海地市相比差距巨大,2012年被同类型的张家口超过;2016 年比张家口地区低505元,其中围场县和隆化县人均收入最低,这与前文论证的“生态贫困”的多米诺骨牌、波浪式演进的特征一致。

(一)滦河流域河运适度恢复的可行性分析

关于历史时期滦河内河航运、河海联运的范围,学者此前曾做过分析[10],滦河航运的衰退、停止是20世纪60年代之后的事情,清代可以上行到今内蒙古境内的多伦县,民国时期还可通航上溯至隆化县的郭家屯镇。自20世纪80年代滦河上中游大型水库的修建以及下游农业用水量的激增,滦河下游水沙锐减,至2000年桃林口水库修建后,滦河断流趋势日益严重[11]。

第

一、可行性的学理分析与国际经验

从世界范围来看,交通近代化是区域近代化的重要前提,但是随着火车、汽车的发明,出现了近代陆路交通对内河航运的替代,如20世纪初西方国家出现了铁路扩展、水路萎缩的情形,近现代中国重铁路、轻水运情形与之类似。值得关注的是,内河水运功能的衰退与河流生态问题之间的互动,水问题是水运式微的直接原因,同时在实用主义思潮下水运功能趋弱,成为漠视河流生态的直接诱因。

1957年英国宣布泰晤士河“生物学意义”已经死亡,经过60多年的生态修复,目前来自泰晤士河的水经过沉淀、过滤到达伦敦后,可以直饮。新世纪以来,美、日、欧盟等皆对内河航道重新开发恢复,如欧盟绿色交通体系“马可波罗计划Ⅱ”(2007)、“泛欧交通网络(TET-N)”(2009)、交通发展“白皮书”(2011)等,通过制定系列运输政策和措施,把货物运量向内河转移,达到降成本和环保双赢。20世纪中后期以来西方对内河航运的重视与恢复的成果,表明我国20世纪60、70年代逐步消失的内河航运,是有望逐步恢复的。

第

二、近年国内的实践成效及对滦河流域的借鉴意义

我国北方地区的黄河、海河水系等,自20世纪60、70年代开始出现断流、且范围不断扩大。以塔里木河为例,20世纪70年代初大西海子水库建成后,因水库直接截留、上中游无节制用水,及水库和上游无序开荒和对周边小气候的影響,再加上气候转暖、河流处于荒漠地区等自然因素,从1972年开始出现断流,此后断流范围不断扩大,致使干流区生态结构日趋恶化,成为制约该流域社会经济和生态环境可持续发展的主要因素。[12]自2001年起,开始输水并对流域实施植被恢复等综合治理,近年“台特玛湖周边地区由于水资源的补充植被生长状况得到改善,使周边地区生态环境改善。”[13]此外,与滦河区位接近的有永定河、潮白河等,前者20世纪70年代之后上游断流,后者到21世纪初干涸,近年通过生态补水、流域综合性治理等举措,生态系统均得到了不同程度的修复。

滦河流域水环境修复具有自己的特殊性,主要是受到“京津生态腹地”功能定位的制约;但是,为了更好地服务京津、解决京津的生态问题,也必须在借鉴国内外经验教训的基础上深入推进。“南水北调”工程的逐步落实,必然会逐步减少京津等城市从北方流域的取水量,有望从源头缓解滦河等河流的水资源短缺问题。

(二)河运适度恢复与流域绿色治贫内力的培育

目前滦河流域生态修复问题迫在眉睫、势在必行,鉴于水资源在流域生态修复中的关键作用,及滦河流域自然条件和人文环境的特征,以内河航运为介入点,或曰为抓手,通过流域内部分地段水运优先恢复,带动旅游业、生态农业等产业发展,将生态修复与经济收益密切关联,以期实现生态修复、经济发展及文化培育三者之间的正向互动。

第

一、河运与优秀传统生态文明意识的重塑

美国学者西奥多·W·舒尔茨(Theodore W·Schultz)基于“人力资本理论”提出了“贫困经济学”概念:“土地本身不成为贫困的关键因素,而人是关键因素,改善人口质量的投资效益能显著提高穷人的经济前途和福利”[14],认为造成贫困的关键因素不是土地贫困,而是人贫困,人的素质在贫困成因中的主体作用被归结为“文化贫困”。当一个区域文化呈现贫困态势时,最直观的表现就是居民的价值观、思维方式的退化,及在二者影响下的生产、生活方式的落后,特别是“粗放式”的生产、生活方式。

文化贫困成因复杂,人文与自然、历史与现实、内因与外力交织在一起,治理内在的文化贫困较之外在的经济脱贫更为困难,不仅需要一个时间过程,且只有外力帮助是无法完成的,只有贫困者思想深处的落后、愚昧慢慢被先进、科学的文化“化”去,才能实现。在这一文化“化”人的过程中,就须考虑适宜被化者接受的内容及路径。譬如,形成于游牧、农牧时代的优秀传统生态思想,再如将中心城市与偏远乡村连接在一起的自然力量——内河航运。

作为最古老的交通方式,水运本身就是一种生态文明形态,从上古“舟楫之利,以济不通”,到现代陆路交通依然受河谷地形制约,以及“河流廊道”凭依其“自然力”“传统力”迄今在上下游之间依然起着无法替代的通道作用。从文化层面分析,不仅下游工业文明巨大的生产力可以反哺上游生产力之不足,上游农牧区“天人合一”“人水相合”等传统生态意识,同样对下游地区的“工业主义”思潮起着修正、遏制作用。可见,内河航运的适度恢复不仅功在经济脱贫,更在优秀生态文明的传承。

第

二、内河航运与“自下而上”反贫困内力的培育

2017年6月习近平总书记指示要“加大内生动力培育力度”,提出没有内在治贫、脱贫的动力,只是依靠外部帮扶是无法从根本上解决问题的。[15]国际经验亦如此,如韩国20世纪70年代初的“新村运动”,[16][17]日本为解决现代城乡差距,1955年至1970年代末开启的三次新农村建设,[18]都十分重视农民参与、新型农民培养等“由下而上”内力的提升。农村振兴起决定性作用的只能是内力,所以外力如何科学地引导、作用并促成内力的生成,就成为决定乡村复兴的关键。

中共十九大提出了乡村振兴战略,重在发展乡村振兴的内力、以补外力强制拉动之不足,各级政府制度及智力、物力的支持是必须的,但把“外力”转化贫困地区居民的可以切实感受到、并可以发挥主人翁意识的“内力”,就需要一个切实可行的“抓手”。内河航运是以自然河流为纽带,将山区与平原、乡村与城市紧密连接在一起的“自然力”,加之内河航运历史悠久还具有铁路、公路等现代交通体系,在区域经济结构中所不具备的“传统力”,因此它在城乡一体化和乡村振兴中所起的内核作用,实践性、可操作性,应给予高度关注。

第

三、河运与京津绿色生态腹地构建

地理位置、自然条件决定了滦河流域不仅是清代的陪都,更是现代京津唐等城市的生态腹地,这是无法改变的事实,如何通过内河航运推进绿色交通、绿色经济发展,在绿色基调下,解决“环京津贫困带”内部发展不充分问题、解决贫困县与京津的区域不平衡问题,打造京津绿色生态腹地,实现“城市—腹地”生态、经济、文化多领域的双赢,就成为核心问题。

绿色生态腹地的培育,首先要遵循十九大报告提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等战略目标,经济发展、社会治理、生态质量、文化重构等实施,必须建立在生态环境修复的自然基础之上,而水环境修复又是生态修复的基础。此外,还必须处理好城乡关系,承德市作为滦河流域的中心城市,面对辖区内有个6个国家级“生态贫困”县,如何切实从绿色经济、生态文明视角起到区域中心引领、带动作用,滦河水运的“自然力”“传统力”就显示出无可替代的作用。

20世纪80年代开始了城镇化背景下新的乡村重构,发展至今问题多多,如何解决农村“生态-经济-文化”复合贫困问题,可谓任重道远。现代城市与其周围地区之间在发展上的共生关系愈来愈突出,但是這种共生应该是互利、双赢的,应该在组织关系上和空间上逐渐地结为一个整体,形成一个具有一定边界的地域单元。鉴于河流廊道“点-轴”结构在区域信息散播、物质贸易、生态保护等领域的系统作用[19],适度恢复内河航运,人力与自然力合一,使民族聚居区重建真正体现绿色发展理念。

参考文献:

[1]张慧芝,王志刚.内河航运衰落与区域贫困:基于滦河流域的考察[J].河北学刊,2016,36(04):184-190.

[2]王春泽.河北省水文站名览[M].石家庄:河北科学技术出版社,2014:156.

[3]侯仁之.承德市城市发展的特点和它的改造[A]//侯仁之文集[C].北京:北京大学出版社,1998:221.

[4]沈云龙.热河志(卷三)[M].台湾:文海出版社,1966:9-10.

[5]围场县文史资料委员会.围场县人口增长情况(小资料)[J].围场文史资料(第二辑),1987:146.

[6]邓辉,等.从自然景观到文化景观:燕山以北农牧交错地带人地关系演变的历史地理学透视[M].北京:商务印书馆,2005:304.

[7]缪如武.窟窿山水库水产养殖资源的合理开发利用[J].河北渔业,2009(10):48-49.

[8]Grant J P. The State of the World′ Children[ M]. New York:UNICEF Oxford University Press,1994.

[9]王斐.承德特色农业发展需关注的问题和对策[J].中国种业,2018(03):1-2.

[10]张慧芝,王志刚.内河航运衰落与区域贫困:基于滦河流域的考察[J].河北学刊, 2016,36(04): 184-190.

[11]黎刚,殷勇.滦河下游河道及三角洲地貌的近期演化[J].地理研究,2010,29(09):1606-1615.

[12]叶茂, 徐海量, 宋郁东, 等.塔里木河流域水资源利用面临的主要问题[J].干旱区研究, 2006, 23 (3) :388-392.

[13]张鹏飞,古丽·加帕尔,包安明,孟凡浩,郭辉,郭浩,罗敏,黄晓然.塔里木河流域近期综合治理工程生态成效评估[J].干旱区地理,2017,40(01):156-164.

[14][美]西奥多·W·舒尔茨(Theodore W·Schultz).人力投资[M].北京:华夏出版社,1990:248.

[15]习近平.在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话[N].人民日报,2017-09-01.

[16][韩]朴振焕.韩国新村运动:20世纪70年代韩国农村现代化之路[M].潘伟光,译.北京:中国农业出版社出版,2005.

[17][韩]金荣美.韩国新农村运动:口述史的角度[M].马安平,刑丽菊,译.复旦大学出版社出版,2015.

[18][日]晖峻众三.日本农业150年(1850-2000年)[M].胡浩,译.北京:中国农业大学出版社,2011.

[19]陆大道.论区域的最佳结构与最佳发展——提出“点-轴系统”和“T”型结构以来的回顾与再分析[J].地理学报,2001(02):127-135.