染出一片天

风飞扬

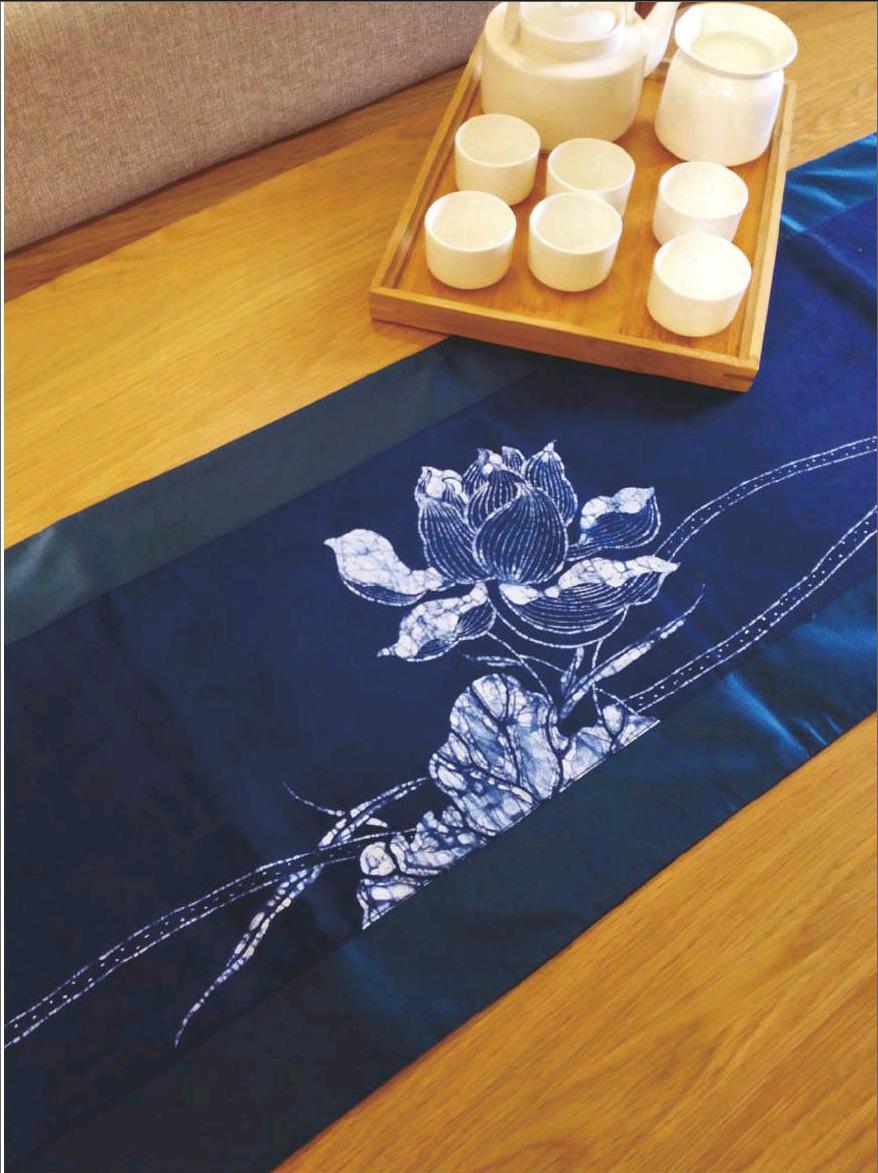

推开孟翔坤位于十七层顶楼的工作室房门,她一身白裙迎出来,笑容柔和婉约,话语甜美亲切,宛若记忆里的邻家姐姐,让人感觉一见如故。打量她的工作室,沙发上放着印有牡丹的蓝色靠垫,茶桌上铺着印有出水莲的蓝色桌旗,花瓶里插着布艺的蓝色玫瑰,四周雪白的墙上高低错落地挂着不同的画,那深深浅浅细腻的蓝色,其实都是蜡染的艺术品,无关纸墨。尤其是那幅净水观音挂轴,细微处一丝不苟,线条优美明晰,衣纹轻快流畅,似有清风拂过,令人满目欢愉。

我在蓝色里沉醉,找不出合适的语言来表达由衷的赞叹。许是因为光线的明暗,许是因为制作过程里的毫厘差异,还或许是因为微妙天意的不可说,一抹蓝色,以不同的层次,呈现出诸多迷人的美感。靛蓝、藏蓝、湖蓝、宝蓝、黛蓝、水墨蓝、孔雀蓝……身在其中,已不晓得去分辨这些名字了,只觉得每一样都有独一无二的好。

“真佩服你,先不说这些图案,光相近的蓝色居然就能染出来这么多。”沙发上坐下来,我抱着那个手工靠垫,目光还是在这舒缓的蓝色上流连着不舍移开。

“说实话,一块白布在染缸里反复浸染,最后成品能成为怎样的蓝色,我只能掌握个大概,最后的效果还要看那三分天作。”孟翔坤笑吟吟地说。

说起蜡染,孟翔坤话语间都带着从心底溢出来的喜悦。在我国,蜡染是一项古老的染色技术,通常需要先设计好图案,然后绘在白布上,用蜡刀蘸取熔蜡将图案覆盖,再将布以蓝靛浸染,染成之后去掉蜂蜡,这样布面就呈现出了蓝底白花的多种图案。同时,在浸染中,作为防染剂的蜡会自然龟裂,使布面呈现出特殊的“冰纹”,这个纹路是人力不可控的,一切都是天成,所以尤具魅力。

孟翔坤本行并不是做蜡染的。她2009年设计艺术学硕士毕业后,进入河北师范大学汇华学院艺术学部任教,教授环境艺术设计专业室内设计方向的主要课程。2013年,学校准备开设民间美术课程,把这一教学任务交给了孟老师。经过深思熟虑,她选择了蜡染,于是这一年的烟花三月,在江南水乡乌镇,孟老师站在鳞次栉比的青瓦白墙间,看着染坊里高高的晾布架上垂挂飘扬着的蜡染花布,感觉就像掉进了一个艺术的迷宫,在里面转来绕去。它们是乡土的,也是艺术的,是民间的,也是时尚的,孟老师走在古镇的青石路上,回首依依,念念不忘那个蜡染工坊。回来后,她精心编写了教案,如期开授了这门课程。同学们都说“玩”得过瘾,意犹未尽。

蜡染自古以来一直在少数民族地区传承,云贵地区的苗族、布依族尤为擅长。于是,2016年春天,孟老师又特地去了黔东南的丹寨县,这里的苗族蜡染被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

通过几天的交流考察,孟老师发现,少数民族地区的蜡染图案还保持着千百年来的古朴之风,有的沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材,有的是花鸟虫鱼,有的则是神秘的图腾,具有很强的地域色彩。但同时,这也使得这门古老的宝贵的技艺,给世人呈现出来的美感享受和日常应用,远远没有达到它该有的样子。

“整个寨子都在做蜡染,而且技术都特别好。”孟老师回忆着她在贵州的那段日子,“但是,他们的图案太固守传统了,蝴蝶纹、鱼鸟纹、旋涡纹……几乎全是这些。这些图案有他们自己民族的内涵和寓意,比如圆圈代表粮仓,小点点代表星星。但是前去旅游购买的人是不懂的,理解不了,有时就欣赏不了。所以,蜡染的艺术价值和经济价值,还有传承利用的途径,都很大程度地埋没了。”

当孟老师意识到这个问题后,心里忽然就难以平静了,她开始心疼,心疼这里淳朴勤劳的人们,心疼几十道工序制作出来的美丽花布,心疼蜡染作品的去向和难以琢磨的命运。她发现这里的蜡染作品缺乏创新,没有城市里需要的时尚元素,游客带着蜡染回到各自的生活中会显得突兀,要么土气,要么怪异,很难与当下的社会融合在一起,所以被舍弃在了选择之外。

在孟老师眼里,蜡染是艺术,而且应该是最高级的艺术——生活艺术,它不应该与日常生活脱离,反而只有服务于生活实际,才能焕发出它源源不绝的生机。

回到石家庄后的孟老師柔肠百转,“我该怎么办?我该做些什么?我能怎么做?”这些问题,一旦生根发芽,就怎么也停止不了生长。

辞职!自己在北方做蜡染!这个念头一出,她自己都吓了一跳。十几年的寒窗苦读,十几年兢兢业业的工作,眼看明年就能评为副教授了。一个女人到了三十多岁,家庭美满,事业稳定,之前的她,从来没想过有其他变故。然而遇上了蜡染,让她生出贴心贴肺的喜爱,甚至有了且争朝夕,分秒不想再等的急切。

“也许这就叫缘分,这就是注定,我喜欢手工制作,喜欢设计,蜡染艺术有很强的生命力,它可以被制作出不同的品味和格调,作为纯天然原料染色的艺术品,它也应该被寻常生活所欢迎,我想把这些都实现。我不敢说为非遗贡献力量,我只是先有勇气成全自己,一步步走下去,让喜欢的人多一点,再多一点,这不就是传承吗?”说这话的时候,孟老师声音仍旧轻柔,然而话语中内含的勇气和决心,却不容小觑。

丈夫看得出她眼里的神采和渴望,坚定不移地支持了她。2016年9月,孟老师正式辞去大学老师的工作,又一次踏上去往贵州的行程。这一次回来,不仅学来了一整套具体的工艺,还带回了各种工具,包括一缸靛蓝染料。据孟老师介绍,从云南“请”回来的靛膏是很金贵的,而且是活性的,它们是聚集的微生物,参与浸染的重要环节,需要定期喂养,细心呵护。

“它们就像我的小宠物,会变魔法,帮着我把脑海里的设计变成现实。”谈到做蜡染的体会,孟老师感慨万千。“自始至终都是手工完成,入染缸至少七遍,其间要反复晾干,染成之后脱蜡也要三次,这些工序不能缩减,所以很辛苦。但是当你最后捧着这抹素雅饱满的蓝,一切艰辛都值得了。”

从做桌旗、靠垫、围巾等小件成品开始,孟老师坚持一切都原创设计,首先让图案灵动新颖起来,贴近现代社会的审美和搭配。成品出来后,她兴奋地拍了一些照片放在朋友圈上,没想到引来了相当多的关注。孟老师的很多好友都是设计圈里的专业人士,他们不但给予了赞赏,还表达出了订购的意向。

孟老师一边小心翼翼地接了订单,一边认真仔细地又染布又设计,忙得不亦乐乎。短短的时间里,她的作品从简单的茶席类开始,发展到床品、窗帘、包包、服饰、布艺装饰等,只要客户有了想法,她的蜡染都能跟上。所以,孟老师的作品几乎都是定制,而且限量,并永不重复。用传统工艺和现代艺术,呈现每个人不同的个性,这是她愿意挑战的。

孟老师注册了自己的品牌——“入化”。出神入化,臻入化境,不忘其真,不流于俗,是她心底的守护与追求。公司刚成立,里外暂时都是她一个人,工作千头万绪,很多都在设计制作之外,比如与各种相关部门打交道,同客户前期后续的维护,还有订原料,发快递,培训工人等。应河北外国语学院涉外建筑学院的邀请,她兼职那里的艺术课程,这些都占据了她不少的时间。可是一旦能够坐下来,在无人打扰的工作室里,拿起画笔或蜡刀,投入地描绘,她就无比自在,也无比满足。

孟老师不仅仅做蜡染,还做扎染,同时也在不断尝试其他颜色的草木染。现在她的客户已遍布全国各地,包括国外,也深受欢迎。问起她对未来的规划,孟老师有些不好意思地笑了,她说真的没有多想,就跟半年前也没想过会有今天这样的收获一样。“我要学的还有很多,我不敢说未来会怎么样,但是我十分清楚,我会一直努力下去,走好每一步。”

编辑:安春华endprint