郑州市中牟县张庄遗址发掘简报

□郑州市文物考古研究院 河南省文物管理局南水北调文物保护办公室

张庄遗址,位于郑州市中牟县张庄镇张庄村西南部,地理坐标为东经 113°52′368″,北纬 34°33′391″,海拔 115 米。 (图一)遗址南北长约300米,东西宽约210米,面积约6.3万平方米。该遗址曾用名为“张庄柴窑遗址”,据河南博物院编《河南文博考古文献录1986—1995》记载,其位于张庄镇西南约500米处,俗称“柴窑地”。经考古调查,发现有文化层和窑址。

南水北调中线工程总干渠从张庄遗址中间穿过,占压面积4.8万平方米。为配合南水北调中线工程建设,郑州市文物考古研究院于2010年7~11月对该遗址进行了抢救性考古发掘。鉴于遗址面积较大,同时也考虑到工作的系统性和研究方便,自遗址西南部起,以每区400米×400米将整个遗址划分为南北两个区域。本次发掘面积为2506平方米,同时发掘也取得了重要收获。根据发掘结果可知,发掘区Ⅰ区,即遗址南部,发掘面积2200平方米,为一处早至汉代、晚至明清时期,延续时间较长、规模较大的陶窑遗址;发掘区Ⅱ区,即遗址北部,发掘面积306平方米,为一处保存较好的东周时期遗址,文化遗存较为丰富。现将发现的东周时期文化遗存情况简报如下:

一、地层堆积情况

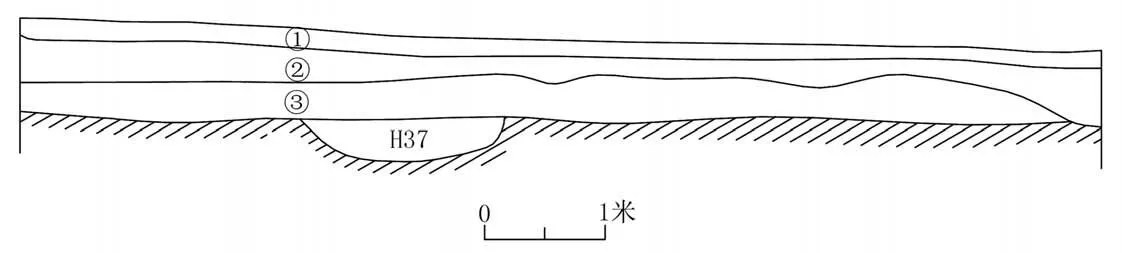

东周时期文化遗存全部分布于遗址北部,即Ⅱ区。发掘探方四个,分别为ⅡT0902、ⅡT0903、ⅡT1002、ⅡT1003,地层堆积情况一致,以ⅡT1003北壁为例介绍如下。(图二)

图一 张庄遗址位置示意图

图二 ⅡT1003北壁剖面图

第①层,浅黄色杂土,深 0~0.35米,厚0.2~0.35米,土质结构疏松,含大量植物根系。为现代耕土层。

第②层,黄色粉沙土,深0.2~0.75米,厚0.1~0.4米,土质结构疏松,含沙量大,含少量的植物根系,出土有少量黑釉瓷及青花瓷器残片,可辨器型有罐、碗、瓶等。为明清时期堆积。

第③层,灰褐色土,深 0.85~1.15米,厚0.3~0.6米,土质稍硬,含有少量烧土颗粒及炭粒,出土有大量陶器残片,可辨认器型有罐、豆、盆、釜、甑等。为东周时期堆积。东周时期的灰坑、灰沟、水井均开口于此层下。

第③层以下为黄色砂质生土。

二、遗迹

东周时期文化遗存共发现灰坑13个、灰沟1条。

(一)灰坑

灰坑共计13个,坑口平面形状多样,有圆形、近椭圆形、近长方形、不规则形四种,其中圆形1个、近椭圆形2个、近长方形5个、不规则形5个。按其用途来分,主要有窖穴废弃坑、取土坑两种。坑的形制一般为近直壁平底,少数圜底。一次性填土,土色为浅灰色或灰黄色,内含有草木灰颗粒及炭粒,出土大量的陶器残片。现以灰坑的用途和结构为标准分类介绍如下。

1.窖穴 7个。根据形状和结构分为圆形直壁、近椭圆形微袋状、近长方形斜直壁平底、不规则形。

圆形直壁坑 1座(H27)。

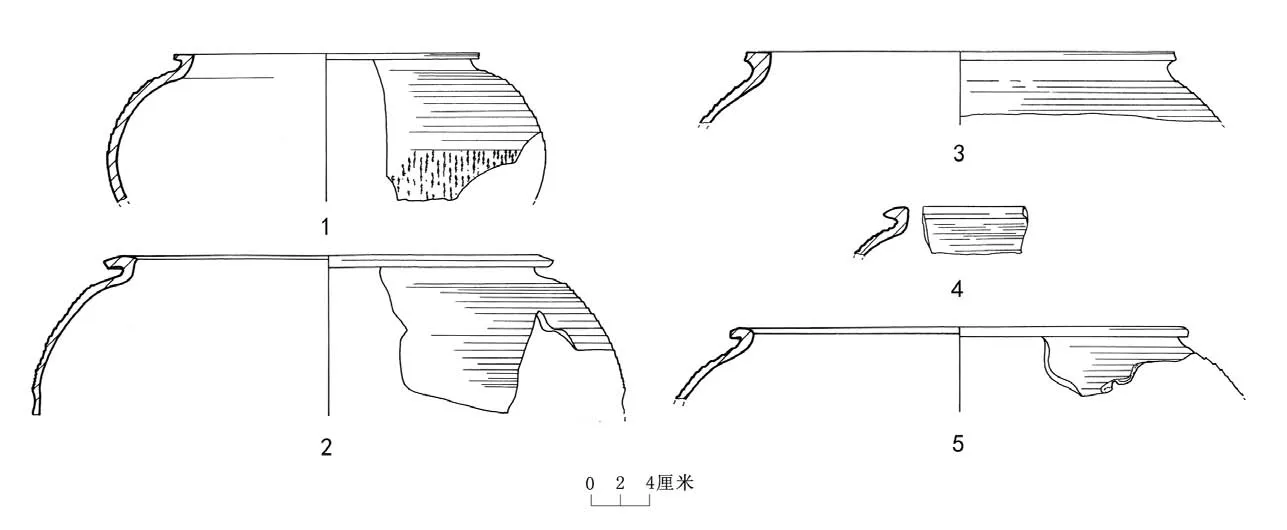

H27位于 2010ZZZⅡT1003北部中偏东,方向0°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表0.95米。坑口平面为圆形,直径为1.1米,直壁较规整,底平,深1.5米,底距地表2.45米。坑内填土未分层,呈灰黄色,土质较软,结构疏松。包含物较少,出土有陶片。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器型有罐、釜、豆、盆等。 (图三:1)

近椭圆形微袋状坑 2座(H28、H38)。

H38位于2010ZZZⅡT1003西部中略偏北,方向5°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表1.05米。坑口平面为近椭圆形,南北长0.9米,东西宽0.6米,斜直壁外扩,较规整,平底,长1.1米,宽0.98米,深0.85米,底距地表1.9米。坑内填土未分层,呈灰黄色,土质较软,结构疏松,包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量的红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器型有罐、釜、豆、盆等。 (图三:2)

近长方形斜直壁平底坑 1座(H30)。

H30 位于2010ZZZⅡT0903北部偏西,方向110°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表0.9米。坑口平面为近长方形,东西长1.75米,南北宽 1.10米,斜直壁内收,较规整,平底,底长 1.6米,宽 0.9米,深 0.7米,底距地表1.6米。坑内填土未分层,呈灰黄色,土质较软,结构疏松,包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器型有釜、甑等。(图三:3)

不规则形坑 3 座(H32、H34、H35)。

H34 位于2010ZZZⅡT0903南部偏西,方向110°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表1.05米。坑口平面为不规则形,东西长2.6米,南北宽1.82米,东壁微内收,较规整,平底,西部起一平台,长 0.6米,宽 1.3米,高0.5米,东部近圆形,长 1.6米,宽 1.6米,深1.0米,底距地表2.05米。坑内填土未分层,呈浅灰色,土质较软,结构疏松,包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器型有罐、釜、豆、盆等。(图三:4)

2.取土坑 6 座(H26、H29、H31、H33、H36、H37)。坑口平面有不规则形、近长方形、近椭圆形,多为斜弧壁,底平坦。

H33 位于2010ZZZⅡT0903西部中,方向100°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表1.05米。坑口平面为不规则形,东西长2.2米,南北宽1.45米,斜弧壁,平底,底长 1.15米,宽 0.65米,深 0.85米,底距地表1.9米。坑内填土未分层,呈浅灰色,土质较软,结构疏松,包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器形有釜、豆、盆等。(图三:5)

H37位于2010ZZZⅡT1003北部中略偏西,方向90°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表0.8米。坑口平面为不规则形,东西长2.4米,南北宽1.45米,斜弧壁,平底,东部略高,长 1.8米,宽 0.9米,深 0.2~0.4米,底距地表1.0~1.2米。坑内填土未分层,呈浅灰色,土质较软,结构疏松,包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器形有罐、釜、豆、盆等。 (图三:6)

(二)灰沟

灰沟 1条(G6)。

G6 位于 2010ZZZⅡT1002和ⅡT1003的南部,方向100°。开口于第③层下,打破生土,坑口距地表0.85米。发掘区内沟东西长16米,南北宽1.2米,斜弧壁内收,圜底,长16米,宽 0.45米,深 0.65米,底距地表 1.5米。沟内填土未分层,呈黄灰色,土质较软,结构疏松,内包含有炭粒、烧土、草木灰等。出土陶片以灰陶居多,少量红褐陶;多为泥质陶,少量夹砂陶;大多数陶片为素面,也见有少量绳纹和弦纹陶片;可辨认的器形有罐、釜、豆、盆等。根据其形状结构推测,应为一排水沟,后废弃。(图四)

三、遗物

遗物主要为陶器,兼出有少量石器。陶器残片以泥质灰陶和泥质红陶为主,有夹砂灰陶和夹砂红陶,少量的红褐陶;纹饰以素面为主,少量的弦纹和绳纹;可辨器形有陶釜、陶甑、陶豆、陶盆、陶盂、陶罐、陶瓮、器盖等,还有陶纺轮和管道。石器有石镰、石片。其中陶釜和陶甑属于炊器,陶豆、陶盆和陶盂属于食器,陶罐和陶瓮属于水器,还有器盖和圆陶片,这些属于生活用具;纺轮和石器属于生产用具;管道属于建筑材料。

(一)陶器

1.陶釜 45件。根据口部特征,分为敛口、直口、敞口三型。口沿部分均为泥质红陶,部分标本肩以下部分为夹砂红陶。

A型 28件。敛口、折沿,方唇,弧肩,饰数道凹弦纹。

标本ⅡT1002H36:6,上部泥质,下部夹砂。短领,上部饰数道凹弦纹,下部饰竖行中绳纹。口径20.8厘米,残高10厘米,壁厚0.8 厘米。 (图五:1)

标本ⅡT0903H33:49,沿面微鼓,有 3道凹弦纹,折沿下有凹陷,短领。口径30.6厘米,残高10.8厘米,壁厚0.7厘米。(图五:2)

B型 12件。直口、折沿。

标本ⅡT0903H33:54,方唇,短领,肩饰数道凹弦纹。口径29.6厘米,残高4.8厘米,壁厚0.6厘米。(图五:3)

标本ⅡT1003G6:27,尖唇,短领,近直。宽7.2厘米,残高3.2厘米,壁厚0.7厘米。(图五:4)

C型 5件。敞口,卷沿,方唇。

标本ⅡT1003H29:3,短领,较斜;弧肩,略高,饰凹弦纹。口径31.2厘米,残高4.8厘米,壁厚0.8厘米。(图五:5)

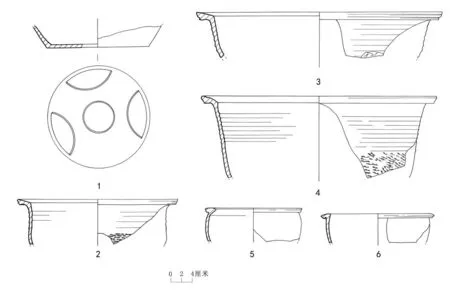

2.陶甑 5件。均为陶甑的底部,泥质灰陶,有3个对称的橄榄状孔,中间有一圆形孔。

图三 出土遗迹平、剖面图

图四 G6平、剖面图

图五 出土陶器

标本ⅡT0903H35:11,底径23.8厘米,残高4厘米,壁厚0.7厘米。(图六:1)

3.陶盆 12件。均为口沿部分,腹以下至底部均残失,其中可能包含有陶甑的口沿。敞口,折沿,沿面微鼓。

标本ⅡT1003G6:9,夹砂灰陶。腹部近直,上腹饰凹弦纹不明显,下腹饰横向中绳纹。口径30厘米,残高8.4厘米,壁厚0.5厘米。 (图六:2)

标本ⅡT1003G6:1,泥质灰陶,斜方唇,近下缘有凹弦纹一道,斜直腹,微弧。上腹饰凹弦纹。口径46厘米,残高8.5厘米,壁厚0.8 厘米。 (图六:3)

标本ⅡT1002H36:2,泥质灰陶,双唇,斜直腹,微弧,上腹饰凹弦纹,下腹饰横行斜行中绳纹。口径44厘米,残高15.2厘米,壁厚0.8 厘米。 (图六:4)

4.陶盂 10件。均为泥质灰陶,折沿,素面。根据口和沿的不同分两种类型。

A型 6件。敛口,平沿,方唇。

标本ⅡT1003G6:28,口径 18厘米,残高6.2厘米,壁厚0.4厘米。(图六:5)

B型 4件。口微敛,沿面微鼓,斜方唇。

标本ⅡT1002③:3,口径 20厘米,残高5.4厘米,壁厚0.4厘米。(图六:6)

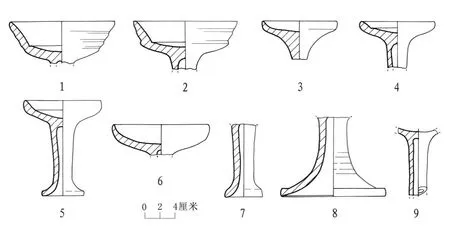

5.陶豆 42件(修复1件)。其中豆盘29件、豆柄座8件、豆柄5件。均为泥质灰陶。

豆盘,29件,根据盘的深浅可以分为深盘、浅盘两种类型。

A型 11件。深盘,口微外侈,圆唇,盘壁斜直。素面。

标本ⅡT1003③:61,口径14厘米,残高 5.6厘米,壁厚1.0厘米。(图七:1)

标本ⅡT1002③:45,盘外壁下部接近转折处一周浅的凹陷。口径13.8厘米,残高6.4厘米,壁厚1.2厘米。(图七:2)

B型 18件。浅盘。

标本ⅡT1003G6:35,圆唇,内弧外折,细柄以下残失,盘内有少量轮修痕迹。口径10.0厘米,残高5.0厘米。(图七:3)

标本ⅡT1002H36:10,圆唇,内部壁和底转折处有凹弦纹。口径10.0厘米,残高6.2厘米,壁厚0.6厘米。(图七:4)

标本ⅡT0903H32:2,细高柄,上部略粗,喇叭口座。口径10.4厘米,通高12.6厘米,底径 5.6厘米,壁厚 0.6厘米。 (图七:5)

标本ⅡT0903H34:1,盘略深,圆唇,内外皆弧。口径12.8厘米,残高4.0厘米。(图七:6)

豆柄座 8件。

标本ⅡT1003③:88,细柄,小喇叭口座,盘残失。底径5.0厘米,残高9.6厘米,壁厚0.8 厘米。 (图七:7)

标本ⅡT0903H32:3,柄略短略粗,喇叭口座,盘残失。底径14厘米,残高10.2厘米,壁厚0.8厘米。(图七:8)

豆柄 5件。细高柄。

标本ⅡT1003G6:49,残高8.8厘米,壁厚0.6厘米。(图七:9)

6.陶罐 12件。根据领部特征,分为无领、有领两种类型。均为泥质灰陶。

图六 出土陶器

图七 出土陶器

A型 9件。无领,敞口,卷沿,沿面略窄,方唇,广肩。

标本ⅡT1002H36:1,弧肩,饰凹弦纹多道。口径13厘米,残高11.6厘米,壁厚0.8厘米。 (图八:1)

B型 3件。短直领,敞口,卷折沿,方唇,沿面近口处起台一周,近唇处下凹至平,广肩,以下残失。

标本ⅡT1003③:32,口径 16厘米,残高4.6厘米,壁厚0.9厘米。(图八:2)

7.陶瓮 17件。根据领部特征,分为无领、有领两种类型。均为泥质灰陶。

A型 5件。无领,折沿,尖唇,沿面鼓。

标本ⅡT0903③:29,广肩,上腹斜直,上部饰凹弦纹一周,下腹折内收,底残失。口径 18.8厘米,残高12.6厘米,肩径23厘米,壁厚0.6厘米。(图八:3)

标本ⅡT1003③:35,流肩,上腹近竖直,以下残失。口径18.4厘米,残高5.8厘米,壁厚0.4厘米。(图八:4)

B型 12件。短领,广肩。

标 本 Ⅱ T1003G6:29,卷沿,双唇,沿面近唇侧有凹弦纹一道。口径17厘米,残高5.2厘米,壁厚1.0厘米。(图八:5)

标 本 Ⅱ T0903H35:3,卷沿,方唇,中部凹陷,沿面近唇侧有凹弦纹三道。口径17.4厘米,残高4.6厘米,壁厚0.6厘米。 (图八:6)

标 本ⅡT1002③ :43,折沿,小口,尖唇,广肩,饰斜行中绳纹。口径12厘米,残高5.6厘米,壁厚0.8厘米。(图八:7)

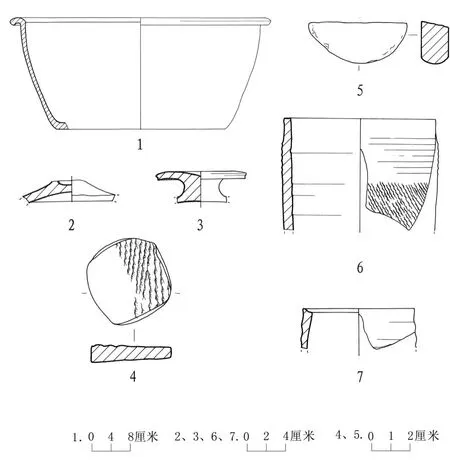

8.陶缸 1件。

标 本ⅡT1002③ :68,敞口,卷沿,圆唇,弧腹饰凹弦纹不规则,平底,底残失。口径54厘米,通高 23.1厘米,壁厚0.8 厘米。(图九:1)

9.陶器盖 2件。泥质灰陶。素面。

图八 出土陶器

图九 出土陶器

标本ⅡT1003G6:45,为二次改制,倒豆盘形器盖,浅盘,折壁无存,握手部原豆柄残失磨平。口径9.6厘米,残高2.3厘米。(图九:2)

标 本 ⅡT0903H32:1,圆形握手,面微鼓,中心凹陷,方唇,中部微凹陷,盖面残失。握手径9.4厘米,残高3.2 厘米。 (图九:3)

10.圆陶片 1件。

标本ⅡT0903H33:1,用废陶片加工而成,外沿呈不规则状。外壁一半饰横向中绳纹,一半饰浅凹弦纹,内壁一半饰浅凹弦纹,一半素面。 长4.6厘米,宽4.4厘米,厚0.9厘米。 (图九:4)

11.陶纺轮 1件。

标本ⅡT1002③:1,残存少半,外沿微弧。素面。直径 5.6厘米,残存部分长5.6厘米,宽2.1厘米,厚1.4厘米。(图九:5)

12.陶管道 2件。

标本ⅡT1002G6:65,泥质灰陶。圆形筒状,口小底大,斜直壁,口部饰数道凹弦纹,下部饰斜行中绳纹,下部残失。口径16厘米,残高11.5厘米,壁厚1.0厘米。(图九:6)

标本ⅡT0903H33:2,夹砂灰陶。圆形筒状,残存口沿,饰数道凹弦纹。口径11.6厘米,残高4.2厘米,壁厚0.8厘米。(图九:7)

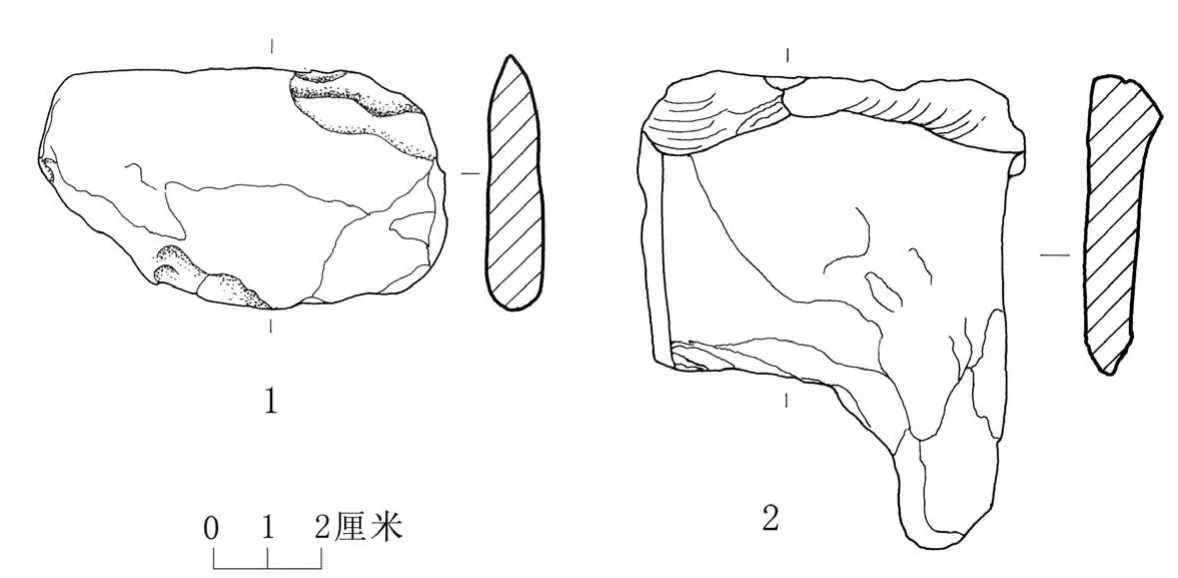

(二)石器

1.石镰 1件。标本ⅡT0903H35:1,灰黄色。近长条形,扁平,残。长7.6厘米,宽4.5厘米,厚1.0厘米。(图十:1)

2.石片 1件。 标本ⅡT1003H29:17,白色。不规则形,扁平,残。长8.8厘米,宽7.2厘米,厚1.4厘米。(图十:2)

四、结语

图十 出土石器

张庄遗址位于郑韩故城东北方向23公里处。此次发掘出土的东周时期文化的遗物,虽然数量有限,却显示出郑韩故城周边区域战国时期文化的典型特征。张庄遗址出土的陶盂(ⅡT1003G6:28)与新郑郑国祭祀遗址出土的战国中期B型Ⅰ式陶盂(T598H1743:1)[1]形制相近,陶罐(ⅡT1002H36:1)与新郑郑国祭祀遗址出土的战国中期 A型Ⅲ式陶罐(T659H2058:41)形制相近,陶豆(ⅡT1002③:45)与新郑郑国祭祀遗址出土的战国中期B型Ⅱ式陶豆(T646H1976:5)形制相近,陶甑、陶釜等也和新郑郑国祭祀遗址出土的同类器物形制较为一致。另外,A型陶瓮(ⅡT0903③:29和ⅡT1003③:35)不见于新郑郑国祭祀遗址。

因此,张庄遗址发现的这批遗物对于研究郑州地区战国中晚期的文化有着非常重要的意义,特别是为韩国文化面貌特征的研究提供了重要的实物资料。

领队:刘彦锋

执笔:高赞岭 靳晓倩 闫付海

发掘、整理:赵洪法 王伟 张晓红 王玉红

绘图:樊丽君 王庆丽

[1]河南省文物考古研究所.新郑郑国祭祀遗址[M].郑州:大象出版社,2006:489-490.