祛瘀生新针法治疗动脉粥样硬化性脑梗死的临床研究

周鹏,金远林,陈小波,陈世云,李晶晶,黄汝成,陈丽华,周蔚华

(广州中医药大学附属宝安中医院,深圳市宝安中医院(集团),深圳 518133)

脑梗死又称缺血性中风,是临床上致死及残疾的主要慢性疾病之一,目前尚无有效且无毒副作用的治疗方法。中医学认为,本病是气郁、痰阻、血瘀多个致病因素相互作用的结果,“瘀”贯穿着疾病发展的全过程。课题组在之前开展了“祛瘀生新”法治疗中风后肢体痉挛及糖尿病并发脑梗死的临床研究,取得了确切的成果[1-3],根据多年临床实践总结并提出“祛瘀生新”针法的概念及其理论依据,现将“祛瘀生新”针法应用于动脉粥样硬化性脑梗死的临床疗效研究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

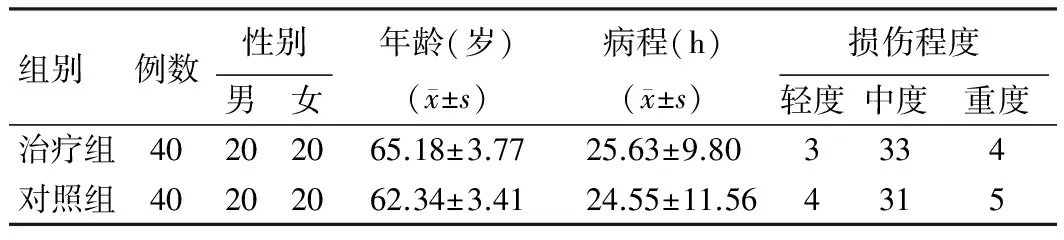

选择2015年8月—2016年10月于深圳市宝安中医院(集团)康复科、脑病科住院治疗的符合纳入及排除标准的80例动脉粥样硬化型脑梗死患者随机分为两组。其中治疗组患者40例,男20例,女20例;年龄50~75岁;病程9 h~45 d。对照组40例,男20例,女20例;年龄40~74岁;病程6 h~50 d。两组患者在性别、年龄、病程的总体分布上差异均无统计学意义(P>0.05),提示两组之间具有可比性,具体情况见表1。

表1 患者一般资料比较

1.2 纳入标准

均符合中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定的脑梗死诊断标准[4],釆用2007年韩国改良(M-TOAST)分型标准筛选患者。有动脉粥样硬化危险因素、有与此次发病症状体征相对应的责任血管、影像学检查存在烦内/颅外动脉粥样硬化,有一处或多处系统性动脉粥样硬化证据[5]。

1.3 排除标准

1)不符合上述诊断标准和纳入标准者;2)在研究期间已接受其他方案治疗者;3)合并严重器质性疾病及精神病患者;4)中风次数多于3次;5)脑栓塞(心源性脑梗塞)患者,蛛网膜下腔出血患者,或有出血性疾病患者;6)短暂性脑缺血发作,可逆性神经功能缺损等;7)经检查证实神经功能缺损由脑肿瘤、脑外伤、脑寄生虫病、心脏病、代谢障碍等疾病引起者;8)孕妇或哺乳期妇女。

1.4 治疗方法

所有病例均予以基础内科治疗:包括脱水降颅内压、维持水电解质平衡、抗血小板聚集、控制血脂、清除氧自由基、改善脑组织循环、营养脑神经等治疗。治疗组与对照组之间采用统一的治疗方案。

1.4.1 治疗组(祛瘀生新针法组)

1)取穴:足三里、血海、阴陵泉、曲池、合谷、太冲、丰隆、三阴交、太白、太溪(均取双侧)。操作方法:患者取卧位,双上肢肘关节屈曲约90°,双手置于腹部,双下肢自然伸直;足三里直刺1.0~1.5寸,阴陵泉直刺1.0~1.2寸,三阴交直刺1.0~1.5 寸,太白、太溪直刺0.5~1.0寸,上五穴针刺得气后,行提插捻转补法;曲池直刺0.8~1.2 寸,合谷直刺0.5~0.8寸,血海直刺0.8~1.0 寸,太冲直刺0.5~0.8寸,丰隆直刺0.5~1.2 寸,上五穴针刺得气后行提插捻转泻法,留针30 min,期间每10 min行针1次。每日针1次,10天为1 疗程,共治疗3个疗程。

2)中药方剂煎服:风火上扰证给予羚角钩藤汤原方煎服;痰瘀阻络证给予半夏白术天麻汤合桃红四物汤原方煎服;痰热腑实证给予星蒌承气汤煎服;阴虚风动证给予镇肝熄风汤煎服;气虚血瘀证给予补阳还五汤煎服。每日1剂,早、晚餐后半小时服用。

1.4.2 对照组(普通针刺组)

1)中经络针刺法:取穴:上肢不遂者,取肩髃、肩髎、臂臑、曲池、手三里、外关、合谷、太冲;下肢不遂者取环跳、风市、殷门、合阳、阳陵泉、足三里、解溪、太冲;肢体痉挛者加曲泽、大陵、曲泉、太溪;语言蹇涩者取哑门、水沟、承浆、廉泉、通里。上述各穴均以提插捻转手法补虚泻实,留针30 min,期间每10 min行针1次,1次/日。中脏腑针刺法:取穴:百会、内关、水沟,以提插手法,重刺激,不留针;闭证加十二井穴、太冲、合谷以提插泻法,不留针;脱证加关元、气海、神阙以艾灸补法。1次/日,10天为1疗程,共治疗3个疗程。

2)中药方剂煎服:同治疗组。

1.5 观察指标

1.5.1 神经功能缺损积分(CSS得分)

参照1995年第四届全国脑血管病学术会议制定的《神经功能缺损评分标准》进行评分,按照思维意识、凝视、面瘫状况、言语、四肢肌力、手部肌力、行走能力等几个方面,将神经缺损程度分为轻、中、重三个层次, 0~15分为轻度损伤; 16~30分为中度损伤; 31~45分为重度损伤。两组治疗前后各测一次CSS得分进行比较。

1.5.2 NIHSS评分

分别于治疗前后采用美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)进行评分。

1.5.3 Barthel指数比较

0~20分为极严重日常能力缺陷;25~45分为严重缺陷;50~70分为中度缺陷;75~95分为轻度缺陷;100分为痊愈。治疗前后各测一次进行比较。

1.5.4 患者血清VEGF和BDNF含量

所有患者在治疗前后分别抽取空腹静脉血2 ml,室温放置待凝固,以3 000 r/min转离心10 min后置于-80℃保存待测,采用双抗体夹心酶联免疫分析(ELISA)法检测VEGF、BDNF含量。

1.6 临床疗效判定标准

采用第四届全国脑血管病学术会议推荐的神经功能缺损评分量表CSS,在治疗前后记录CSS得分。评定标准: 1)基本治愈:功能缺损评分减少91%~100%,病残程度为0级;2)显效:功能缺损评分减少46%~90%,病残程度为1~3级;3)有效:功能缺损评分减少18%~45%;4)无效:功能缺损评分减少17%左右;5)恶化:功能缺损评分减少值小于17%或增多18%以上。

1.7 统计学处理

2 结果

2.1 两组患者治疗前后神经功能缺损积分(CSS得分)比较 结果见表2。

表2 治疗前后两组患者神经功能缺损积分(CSS得分)比较

注:与对照组治疗后比较,★P<0.01; 与本组治疗前比较,●P<0.012.2 治疗前后两组患者Barthel指数比较 结果见表3。

表3 治疗前后两组患者Barthel指数比较

注:与对照组治疗后比较,★P<0.01;与本组治疗前比较,●P<0.01

2.3 两组治疗前后NIHSS评分比较 结果见表4。

表4 治疗前后两组患者NIHSS评分比较

注:与对照组治疗后比较,★P<0.01;与本组治疗前比较,●P<0.01

2.4 治疗前后两组血清VEGF含量比较 结果见表5。

表5 治疗前后两组患者血清VEGF含量比较

注:与对照组治疗后比较,★P<0.01;与本组治疗前比较,●P<0.01

2.5 两组治疗前后血清BDNF含量比较 结果见表6。

表6 治疗前后两组患者血清BDNF含量比较

注:与对照组治疗后比较,★P<0.01;与本组治疗前比较,●P<0.01

2.6 两组临床疗效比较

治疗组基本治愈3例,显效23例,有效9例,无效4例,恶化1例,显愈率65.0%;对照组基本治愈1例,显效16例,有效10例,无效9例,恶化4例,显愈率42.5%。结果见表7。

表7 两组临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

由动脉粥样硬化引起的脑梗死在缺血性中风的五个亚型中占据首位,该病具有起病急、病情重、变化快,病死、致残率高等特点。目前该病的治疗原则主要集中在以下几个层面:防止脑部梗死面积的扩张,有效防止神经元受损,从而避免细胞死亡[6];改善梗死区域血液供应,减少胶质增生,促进脑部神经功能改善,有效减少导致脑血管病的危险因素。其中,只有超早期溶栓治疗能够有效避免神经损害,有益于保存神经功能,其余的治疗手段均难以纠正脑组织坏死后出现的神经功能缺损。然而,临床以尽快恢复神经功能作为当前动脉粥样硬化脑梗死研究的重中之重[7]。之前研究表明,多个穴对在针刺治疗中的应用有利于神经轴突的生长,提示针刺疗法有助于刺激神经纤维的再生。另外,中药内有效成分经过人体胃肠道吸收后可促进神经生长正性调控因子的表达,神经生长负性调控因子受到拮抗作用,充分启动脑血管意外后修复机制对神经系统损伤的复建作用,有益于神经功能的恢复和运动功能的康复。

血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)是一种参与动脉侧支循环形成的调节促血管生长因子,具有高度的特异性,VEGF含量水平常作为血管内皮功能及侧支循环建立情况的重要指标[8-9]。血管内皮生长因子基因及其蛋白产物的表达与脑血管基础疾病密切相关,研究表明,缺血性脑卒中脑组织中VEGF水平与之呈正比例相关[10]。脑源性神经营养因子( brain derived neurotrophic factor,BDNF)是一种能够修复受损神经元的蛋白质,存在于中枢神经系统内。早期研究表明,针灸能够促进VEGF、BDNF水平升高,从而起到修复因脑血管意外导致的神经纤维受损的功用。越早提升两种物质的水平,病患肢体功能的恢复越早,有利于改善预后,降低中风后遗症发生率,提高患者未来生活质量。

动脉粥样硬化性脑梗死属于中医学“中风病”范畴,中医学认为中风病的发生是由于患者脏腑功能失调,在过劳、情志、气候等诱因的共同作用下,“湿”“痰”“瘀”等病理产物停滞于体内,血停瘀滞、痰郁久化热,故该病病因可总结为气郁、痰阻、血瘀。无论在生理还是病理上,亦或是本病的治疗重点,“郁”“痰”“瘀”三者之间互为因果、相辅相成,既是病理状态,又是病理产物, 又因“瘀”为中风病的核心病机,结合经络、腧穴的特定功用,我们提出了“祛瘀生新”针法的概念,运用“祛瘀生新”针法治疗中风病。足三里为足阳明经胃经之合穴,又为胃之下合穴,阳明经为多气多血之经,脾胃为“气血化生之源”,能改善脑血管功能,维持和促进脑循环的平衡及侧支循环供血;血海穴善治血证,为足太阴脾经经穴,可以补气滋血、运脾化湿、疏通经络、活血祛瘀;合谷与太冲分别为手阳明大肠经与足厥阴肝经之经穴,两者并称“四关”,合谷主和营调血,太冲疏肝调气,一气一血,相得益彰;丰隆穴为足阳明经胃经之络穴,为祛痰要穴,具有健脾祛湿、化痰降浊之功,研究表明,丰隆穴与三阴交配合使用,能够促进胆固醇的分解和排泄,有效预防动脉粥样硬化斑块形成。

本课题组采用临床随机对照试验,分别观察祛瘀生新针法和常规针刺治疗前后动脉粥样硬化性脑梗死患者神经功能缺损积分(CSS得分)、Barthel指数、NIHSS评分、VEGF和BDNF水平变化及临床疗效,从细胞、组织层面探索“祛瘀生新”针法治疗脑梗死的机理,为缺血性中风病的治疗提供更全面的思路,探讨“祛瘀生新”法与梗死区域神经元的保存、梗死后血管新生及新生神经元的关系。研究结果表明,祛瘀生新针刺组和普通针刺组均能够提升VEGF、BDNF水平,降低神经功能缺损积分(CSS得分)、NIHSS评分、提升Barthel指数,但祛瘀生新针刺组优于普通针刺组。表明祛瘀生新针法能够通过提高患者血管内皮生长因子和脑源性神经营养因子水平,减轻动脉粥样硬化的程度,改善脑血流速度和血管阻力,从而改善患者神经功能缺损及日常生活活动能力。由此可见,祛瘀生新针法是一种简便、安全、高效的治疗手段,值得临床广泛推广。

[1] 金远林,王海燕.祛瘀生新针法治疗糖尿病脑梗死的临床疗效观察[J].光明中医,2007,22(7):29-31.

[2] 金远林,王海燕,周启棣,等.祛瘀生新针法治疗中风后肢体痉挛52例临床观察[J].光明中医,2006,21(3):40-41.

[3] 金远林,赖洪华,王海燕,等.祛瘀生新煎配合按摩治疗糖尿病足部溃疡34例[J].中国中西医结合外科杂志,2006,12(3):241-242.

[4] 中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[5] HAN S W,KIM S H,LEE J Y,et al.A new subtype classification of ischemic stroke based on treatment and etiologic mechanism[J].European neurology,2006,57(2):96-102.

[6] 马丽,高培毅,胡庆茂.表观弥散系数对确定急性缺血性卒中缺血半暗带的潜在价值[J].中国卒中杂志,2009,4(9):136-138.

[7] 王凯,赵斌,王栓科,等.Notch信号转导通路在神经修复与再生中的激活效应[J].中国组织工程研究与临床康复,2010,14(23):119-123.

[8] 王晓娟.丹参多酚酸盐对大鼠骨髓间充质干细胞增殖及血管内皮生长因子表达的影响[J].环球中医药,2013,6(7):492-495.

[9] 皇甫斌.血管内皮生长因子在动脉粥样硬化缺血性脑卒中模型大鼠脑组织中的表达[J].中国动脉硬化杂志,2012,20(3):221-225.

[10] 付美红,李海涛.脑源性神经营养因子与脑缺血的研究进展[J].安徽医药,2012,16(6):717-720.