断层转折及其断层组合应力特征控油规律研究

邓 宇,张庆国,陈亚军

(东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318)

在油气勘探中,地下断层信息依靠地震反射来确定,由于地震资料的多解性和分辨率的局限性,人们往往习惯于把断层面用一条平滑曲线表示,断层面的空间形态及形变特征不被揭示。由岩石破裂应力应变曲线可知,断裂的形成是一个过程而非一个状态。地震解释的地下断层信息是由诸多断裂面贯通性联接的结果,是多个形态多变的断面的组合,因此,仅依靠地震剖面上的断层信息来分析断层对油气运聚的控制作用[1-7]以及依据岩性对置原理[8-9]来判断断层的封闭性是不可靠的[10-12]。为提高油气勘探精度和提升下一步油气有利指向区预测,就需要对断裂转折扩容、断裂折射机理、不同断裂组合型式应力集中位置有一个精细而系统的认识。

1 地壳岩石构造应力应变破裂特征

构造物理学者[13]认为,断层起源于裂隙。格里菲斯强度理论认为,岩石内部存在微小的裂隙,岩石破坏是从微小裂隙处开始的,岩石内部原始裂缝的尖端或附近由于应力集中将产生很大的拉应力,当拉应力超过岩石的抗拉强度时,岩石内部原始裂纹就扩展,不断传播扩大,导致岩石裂隙的产生[14-15]。格里菲斯(Griffith)强度理论较好的解释了裂隙的产生,而裂隙的产生是形成断层的前提与基础。只有当断裂错动地层发生相对位移才叫断层,这就表明从裂隙发展到断层需要一定的力学条件[16]。岩石的断裂破坏不是突然发生的,而是损伤积累的结果,这里所说的损伤是指岩石受载荷作用过程中产生的微裂缝、微裂隙,他们会在构造应力下不断扩展贯通成宏观裂缝,宏观裂缝不断扩展成长,导致岩石应变强度持续降低,最终失去自身承载能力,岩石完全被形成的大断裂破坏而错动变形。从损伤力学理论[17]来看,岩石的破裂是一个过程,并非一个状态,图1曲线是从实验的角度反映了岩石受载荷应力应变的整个破坏过程。

图1 岩石受载荷应力应变全过程变化曲线

此应力应变曲线分为5个阶段:0-Ⅰ段为上覆载荷加载的初期(第1阶段),岩石处于弹性变形阶段,载荷与变形量呈明显的线性关系,岩石内部原始微裂缝逐渐闭合,岩石处于稳定未形变破坏状态;Ⅰ-Ⅱ段(第2阶段),此时岩石变形呈现出很小的非线性状态,由于应力局部集中在岩石内出现新的微裂缝,原始微裂缝这时开始稳定扩展,岩石的变形成为了塑性变形;当上覆沉积的载荷强度增至峰值时,岩石内部的微裂缝失稳急剧扩展进入Ⅱ-Ⅲ阶段(第3阶段),裂缝有规律地按主应力方向逐步汇集贯通性联连接成大的裂缝,就宏观来看,岩石的形变大幅度变化,上覆载荷增加缓慢;当越过载荷峰值强度Ⅲ点后,岩石变形进入Ⅲ-Ⅳ段(第4阶段)即应力应变软化区;经过此区域岩石变形继续增大,进入Ⅳ-Ⅴ段(第5阶段),但此时岩石的承载能力却逐趋下降,这个阶段岩石内部裂缝已贯通连接成大的断裂,错动岩层,他控制着岩层的变形;Ⅴ点之后的变化过程属于岩石的蠕变阶段,岩石承载力小,变形量增大较快,而应力作用基本恒定。这就充分说明断裂面的空间几何形态极其复杂的,不是简单平直型或平滑面。

2 断裂转折成因及其特征

2.1 断裂转折的成因

沉积盆地中断裂是极为普遍的构造应变样式,而断裂转折又是自然界普遍发育的构造地质现象。断层转折的成因众多,主要有以下4方面:①断裂是地壳岩块在一定地应力及构造应力背景作用下形成破裂的表现,岩石和其他材料压破裂的模拟试验也揭示,脆性断裂是由剪切断裂形变开始,最后由引张断裂形变发展完成[18],因此先期交替迁就X型剪切面形成锯齿状追踪张裂是自然界中断裂转折的重要成因;即就单条断裂,在格里菲斯(Griffith)及其修正的破裂准则基础上,已有实验证实裂隙也具分岔扩展的发育特征[19];②由于地壳岩石结构以及力学性质的不均匀性,在同一构造应力场作用下,脆塑性岩性介质物性、力学性质的差异,当断裂在上覆载荷作用下不断扩展切过不同地层岩性介质时,其断层产状将在接触带或者接触面上发生拐折,即构造上所谓的断层折射[20](图2);③同一岩性地层,岩层内部结构依然存在不均一性,以及在构造变形过程中,空间不同部位赋存边界条件的差异性等因素,均可导致原始裂缝扩展成长过程中发生断裂转折;④在长期构造演化中,由于后期构造应力叠次作用的差异性,必然对扩展过程中的断裂不断进行活动改造,以及不同方向上不同级次断裂交接复合部位,一组断裂局部迁就利用另一组断裂,导致断裂形态形变以及产状的改变而发生断裂转折。

图2 断裂折射示意

2.2 断裂转折扩容特征

野外实际地质现象揭示,断层事实上并不是一个简单的平直面或者滑面,而是由许多小段滑面贯通性相连组成的[11-12],在横向上具有一定的厚度,是断层带(断层核和两侧诱导裂缝带)。断裂扩展传播切过不同岩性介质时剪裂角在不同岩性地层中是有差异的,如果岩层的岩石物理—力学性质相差甚大,断裂面沿走向、倾向产状变化将非常显著,许多岩心中可见的折线状裂缝已被实证;这种现象与光从空气中入射到不同介质中发生折射的现象相似,因此在构造上称为“断层折射”现象[21]。当断裂扩展过程中切穿不同岩性地层时,正断层由塑性岩层扩展至脆性岩层时,折射规律为:其断裂倾角变大(图3a);其转折扩容规律为:由于不同岩层接触面断裂扩展回拨应力作用形成不同角度与岩性接触面相交的断裂,这样就形成了接触带断裂转折处一定范围的扩容域(图3b),这些不同方位折射断裂的作用是为了消除沿转折断层面所产生的潜在间隙,即调节空间相容性问题。

2.3 断裂转折应力分布特征

断裂转折形式可分为折线形和弧线形2种(图4a),弧形又可分为犁式、帚型、S型等;折线形可分为纯张性和张扭性锯齿状断裂。前人实验表明[22]对于折线形断裂转折,断裂转折的转折角大小对应力集中程度与部位存在一定联系(图4b),当转折角较大时,其转折叠复部位外钝角一侧为剪应力高值区,期次断裂尖端出现相应剪应力高值现象;当转折角较小时,转折角的内侧也会出现应力集中现象。对于弧形转折断裂,高曲率部位凸侧为剪应力高值区,其次是断裂尖端部位;但总的来看,在形同应力作用条件下,折线形要比弧线形断裂转折应力值高、应力集中现象更为显著一些(图4a)。折线形断裂转折外钝角一侧由于是剪应力高值区,是引张扩容区;弧形断裂高曲率凸侧为剪应力高值区,具有一定的断裂转折引张的扩容空间。

图3 正断层断层折射与岩性变化关系

图4 断裂转折应力分布

3 正断裂组合及其应力分布特征

3.1 正断层组合几何形态及其特征

通过对地下繁杂的断块区断裂构造样式的精细研究,对2条相交式和切割式正断层组合模式进行了剖析,并建立了常见正断层组合样式及其空间、平剖面对应关系图表,其各立体、平剖面特征见表1。

表1 正断层组合模式及其空间、平剖面对应关系

单一断裂只有一条断裂错断地层,引起两侧地层变形。相交式断裂组合样式指2条断裂交汇于一点,平面特征表现为一条小规模断裂消亡与主干断裂上,而未切穿主干断裂。这种组合样式其主干断裂活动性一般较次支断裂强、发育规模较次支断裂大、形成时期较次级断裂早;该类型在斜坡带和断裂带常见[23]。依据主次断裂的倾向,给组合样式可分为如下4种:①次级断裂发育于主干断裂的下盘并与其相交,二者倾向相同;②次级断裂发育于主干断裂的下盘并与其相交,二者倾向相反;③次级断层发育于主干断层的上盘而与其相交,二者倾向相同;④次级断层发育于主干断层的上盘而与其相交,二者倾向相反。交切式断裂组合样式指两条断层交互,而其中一条断裂切断另一条断裂,平面上揭示为晚期次断裂切穿早期次断裂,此种组合模式也常见于斜坡带[24]。组合样式依据两条断裂倾向可分为以下两种:①交切断层与被切穿断层同倾向组合模式;②交切断层与被切穿断层反倾向组合模式。

无论是单条正断裂还是交叉式、切割式正断裂组合,应力集中部位与断裂平面切割深度和纵向相交程度或错列叠复程度息息相关(图5),因此造成控油特征差异。

图5 断裂应力集中状态解析

3.2 断裂及其组合应力集中状态解析

断裂尖端为应力集中区毋庸置疑,原因是地壳大型活动断裂带在地表通常延伸较远,所以,平面上断裂端点实际上是迹线清晰的断裂和网状微裂隙的交汇点、分支点等,单一的端点极其少见,若存在也仅仅是一些微裂隙消亡的末梢,无实质意义;而纵向上断裂的端点则不然,当大型活动断裂带在地表贯通性相连时,水平方向的延伸达到极限之后,断裂带的扩展主要向深处进行,剖面上的断裂尖端是断裂面下界,是断裂向深处扩展切割的先驱,尤其在基底起伏陡倾的层段,即断裂下切深度突变的地段,极易成为地应力高度集中的部位,叶洪等实验已证实这一点;对于平面上单条断裂来说,断裂切割深度变化的部位是应力集中的位置(图5a),也是引张扩容的部位;对于断裂拐点,大部分学者只注意到平面上断裂的拐折点,而未真正认识剖面上断裂的拐点,实际上,断裂在向深部扩展时,断裂倾角会发生复杂的变化,甚至出现反向倾斜(图5b),在后期构造应力叠次作用下,断裂继续活动时,是应力高度集中区。对于交汇断裂和分支断裂,同样是平面上断裂的拐点和交叉点,有的断裂交叉点和拐点处,断裂纵向切割深度没有显著的变化,容易引起应力集中;而另一些断裂交汇点和拐点断裂纵向切割深度显著变化,一般不易引起引力集中(图5c),这已被实践所证明;纵向上,断裂交汇处、断裂为直接相交,尖端相距一定范围内出现应力集中现象(图5d),纵向上断裂错列部位也是应力集中区(图5e)。

4 控油规律研究

前人关于断裂转折控矿、断裂组合、断裂密集带与油气分布关系都做过一定程度的研究[1-7],有学者认为断裂组合型式与油气垂向分布有一定关系,有学者认为断裂交叉控制油气垂向优势运移通道。笔者认为断裂控油与断裂转折程度、断裂折射机理、断裂间力学关系及其局部应力场息息相关。由上述断裂转折特征、断裂折射机理、断裂组合应力状态分布解析。

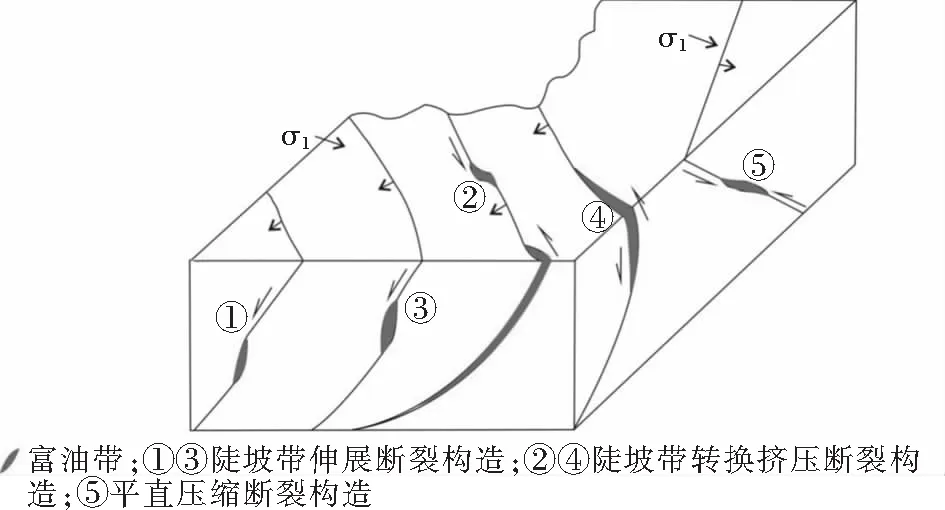

1)断裂转折程度控油:断裂切穿不同岩性介质时,由于岩石物理—力学性质的差异必然导致断裂转折,由于伸展剪切作用形成规模性引张扩容空间,为矿液的充填、聚集提供良好的赋矿空间,若与高孔高渗砂体的有利配置决定着油气的主流向。无论是陡坡带伸展断裂构造、陡坡带转换挤压断裂构造还是平压缩断裂构造,其断裂转折引张部位均可成富油带(图6),图中富油带是指伸展剪切作用形成的规模性扩容空间而非断裂带。

图6 不同断裂构造转折控油示意

2)就剖面而言,不能一味地拿地震解释的断裂特征来分析他与油气运聚关系。剖面上地震解释的每一条断裂倾向并非是一成不变的,而是由倾向有差异的小段断层面贯通性构成的,其倾向变化的位置是应力集中区(图7),由于转折和折射机理纵向上也会形成拉分剥离空间,如果与高孔高渗砂体对置,可为规模性油气提供赋存空间。

3)断裂交叉点并非全是应力集中区,平面上,交汇的断裂只有在交汇处切割深度突变时才是应力集中部位(图7),当交汇点处是应力集中部位时,改变了岩石物性,裂缝发育,主干断裂与其应力扰动形成的张性裂缝贯通性连接,构成油气优势运移通道和增大运移量;反之,不然。

4)强应变区控油:油气往往富集于断裂带脆塑性接触带构造应力叠复强应变部位,断裂应变强度越高油气富集程度一般越高。

图7 断裂应力集中与油气分布关系

综上,油气平面和纵向分布与断裂面转折程度、断裂折射机理、不同断裂组合型式应力集中分布状态等息息相关。因此,在分析断裂构造控油作用时,需把地震解释的地下断层信息和断裂扩展传播过程、断裂折射机理、断裂转折程度、应力集中状态等有机的结合起来,才能更精确、更合理的剖析断裂构造控油机理。

5 结 论

1)断裂转折扩容控油,断裂转折部位在伸展剪切作用下形成规模性扩容域,与高孔高渗砂体的有利配置控制着油气的主流向和富集程度。

2)不同断裂组合应力集中不同,控油气规律存在差异,断裂切深突变处、断裂错裂叠复部位、断裂交汇部位、断裂倾角变化的部位、断裂尖端部位均是应力集中区,通常也是油气富集区。

在应力集中梯度带上主断裂与其诱导的张性裂缝贯通性连接构成油气优势运移通道以及增大运移量。

3)断裂强应变区控油,油气往往富集于断裂脆塑性接触带或接触面的构造应力叠复的强应变部位,而且油气富集程度与断裂面变形强度一般呈正相关,断裂应变强度越大的部位油气富集程度一般越显著。

[1] 张国良, 陈国童.歧口凹陷断裂对油气运聚的控制作用[J].中国海上油气(地质), 1996, 10(5):290-296.

[2] 邱贻博,查明,陈刚.高邮凹陷陈堡地区断裂对油气运聚的控制作用[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2006, 28(3):206-208.

[3] 陈少平, 熊才华, 林水清, 等.双城凹陷断裂特征及其对油气运聚的控制[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2006,28(5):16-20.

[4] 于俊吉,罗群,张多军,等.北部湾盆地海南福山凹陷断裂特征及其对油气成藏的控制作用[J].石油实验地质, 2004,26(3):241-248.

[5] 万涛,蒋有录,董月霞,等.南堡凹陷断层活动与油气成藏和富集的关系[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2012,36(2):60-67.

[6] 张华文, 周江羽, 刘德志, 等.南堡凹陷4号构造带蛤坨断层特征与油气成藏关系[J].海洋石油,2010,30(2):14-22.

[7] 李宏义, 姜振学, 董月霞, 等.渤海湾盆地南堡凹陷断层对油气运聚的控制作用[J].现代地质,2010,24(8):755-761.

[8] Smith D A.Theoretical consideration of sealing and non-sealing faults[J].AAPG,1966,50(2):363-374.

[9] Smith D A.Sealing and non-sealing faults in the Louisiana Gulf CoastBasin[J].AAPG,1980,64(2):145-172.

[10] 张寿庭,李忠权.断裂转折及其控矿特征[J].矿物岩石,1998,18(2):85-89.

[11] 鲁兵,陈章明, 关德范,等.断面活动特征及其对油气的封闭作用[J].石油学报,1996, 17:33-37.

[12] 鲁兵, 刘忠, 孔宪政, 等.断层折射与断层封闭性的关系[J].石油勘探与开发, 1999, 26(3):28-30.

[13] 马瑾.构造物理学概论[M].北京:地震出版社.1987.

[14] 肖树芳.岩体力学[M].北京:地质出版社.1999.

[15] 白清霖,范柱国,薄强.滇西北羊拉矿区断裂构造的分形特征分析[J].中国锰业,2016,34(5):5-6.

[16] 许进鹏,宋杨,程久龙,等.小断层的走向长度与断距关系的数学模型[J].煤炭学报,2005,30(1):22-25.

[17] Kachanov L M. Variational methods of solution of plasticity problems[J].Journal of Applied Mathematics and Mechanics,1959,13(3):880-883.

[18] 张文佑.断块学说[M].北京:石油工业出版社,1984.

[19] 陈子光.岩石力学性质与构造应力场[M].北京:地质出版社,1986.

[20] 翟裕生,林新多.矿田构造学[M].北京:地质出版社,1993.

[21] 陈国达.成矿构造研究法[M].北京:地质出版社.1978.

[22] 叶洪, 马瑾, 汪一鹏, 等.从破裂模拟实验探讨破坏性地震发震条件的一些初步成果[J].地质科学, 1973(1):48-55.

[23] 任红民, 陈军, 张春峰, 等.精细地震解释技术在花庄北地区的应用[J].石油地球物理勘探,2009,44(2):179-184.

[24] 闫爱英, 杨艳.高邮凹陷沙埝地区复杂地震资料的构造解释[J].石油物探,2006,45(1):93-97.