玉米马铃薯间作系统中玉米的恢复性生长

张志兰,范志伟,王永刚,杨圆满,吴伯志*

(1.云南林业职业技术学院,云南 昆明 650224;2.昆明学院生命科学与技术系,云南 昆明 650214;3.云南农业大学农学与生物技术学院,云南 昆明 650201)

【研究意义】玉米马铃薯间作具有显著的增产优势[1-2],因此被广泛应用于中国[3]、印度[4]和比利时[5]等全球许多地区,以中国云南省为例,该间作模式种植面积在近年已达20万hm2[6]。【前人研究进展】一般情况下玉米马铃薯间作的主体是玉米,因此间作增产的幅度主要受玉米产量影响[7];而玉米产量又受其恢复性生长的影响。恢复性生长是指,当间作的2种作物种植时间不同时,晚种作物前期受先种作物竞争抑制,生长速度和各项指标比单作小,中后期随着早种作物趋于衰老而在种间竞争中获利,生长速度大于单作,多数生育指标逐渐赶上单作的现象[8]。【本研究切入点】在玉米马铃薯间作中,马铃薯先种植,玉米在1.5~2.0个月后种植,因此其也应该存在恢复性生长;并且,这种恢复性生长会通过影响主作物玉米产量,而影响间作增产优势大小。至今,尚未有关于玉米马铃薯间作对玉米恢复性生长影响方面的研究。【拟解决的关键问题】因此,本项目以4行玉米间作4行马铃薯、单作玉米和单作马铃薯为研究对象,通过动态观测间作玉米与单作玉米的株高、茎粗、叶面积和生物量,对间作玉米是否存在恢复性生长以及何时开始恢复性生长进行研究,为间作玉米的栽培管理提供参考,以利于更好地发挥间作增产优势。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验开展时期为2014年4-11月,试验地设在云南农业大学,位于102°45′38″E, 25°18′03″N,海拔1 930 m。试验地的年均温为14.7 ℃,降雨主要集中在5-9月,常年平均降雨量为960 mm;试验地土壤的pH值为 5.7,属为山地红壤。

1.2 试验设计

试验所用的玉米(ZeamaysL.)和马铃薯(SolanumtuberosumL.)品种分别为‘云瑞88’和‘会-2号’。试验共有3个处理,分别是单作玉米、单作马铃薯、4行玉米间作4行马铃薯,每处理重复3次,随机区组布局,小区长度和宽度分别是15 和3 m。间作为添加方案[3,9],间作中玉米的密度与单作相同,均为53 333株/hm2;间作中马铃薯的密度小于单作,其中单作马铃薯密度为51 948株/hm2,间作马铃薯密度分别为37 037株/hm2。株行距单作玉米为25 cm×75 cm,单作马铃薯为35 cm×55 cm,间作玉米为20 cm×50(220)cm,间作马铃薯为35 cm×40(250)cm。

1.3 种植管理

马铃薯在4月7日开沟播种,8月27日收获;玉米于4月28日先在穴盘中播种育苗,5月20日开沟移栽,10月17日收获。作物播种时施入底肥,其中马铃薯播种时施入普钙350 kg/hm2、尿素95 kg/hm2和硫酸钾65 kg/hm2,玉米播种时施入普钙560 kg/hm2、尿素150 kg/hm2和硫酸钾100 kg/hm2。玉米在苗期和拔节期追施尿素,用量分别为120和240 kg/hm2。

1.4 观测指标与方法

生物学特性:选择2个区组,在每个区组的单作玉米小区、间作玉米边1行和边2行,随机选择8棵样株,并在玉米移栽后30、45、60、75、90、105、120和150 d观测各样株的株高、茎粗和叶面积;株高用钢卷尺测量叶片拉直后的玉米最大高度[10],茎粗用游标卡尺测量地面自下而上第3茎节中部的粗度,叶面积用钢卷尺测量玉米叶片长宽,再按长宽系数法(叶面积=0.75×长×宽)计算叶面积[11](玉米移栽后150 d未观测,因为此期玉米叶片已发黄干枯,无法测量)。

作物产量和生物量:马铃薯:在成熟时,于各小区随机选择16株样株,整株收获后,在烘箱105 ℃条件下杀青30 min,再在80 ℃条件下烘干至恒重后称量[12],得到单株平均生物量干物质重,再将块茎单独称量得到单株产量干物质重,结合作物种植密度,计算各小区马铃薯产量和生物量。玉米:在玉米移栽后30、90和150 d,在单作玉米小区、间作玉米边1行和边2行随机选择8株样株,整株收获后烘干[13],烘干方法同马铃薯;鉴于取样后空缺会对邻近植株造成影响,所有取样固定在1个区组内(不同于前述的2个观测生物学特性的区组),并且间作玉米每次在相应小区的1个带幅内取样(4行玉米与4行马铃薯构成1个完整带幅,小区长度为15 m,种植了4个完整带幅),单作玉米每次在小区1/4区域以内取样,取样后的带幅和区域之后不再采集数据;在玉米移栽后30和90 d,玉米尚未成熟,仅观测单株生物量;在玉米移栽后150 d,玉米已成熟,观测单株生物量后,再测玉米籽粒单株产量,并结合作物种植密度,计算各小区玉米产量和生物量。

1.5 数据处理

间作产量优势评估:采用土地当量比 (LER, land equivalent ratio)衡量间作增产优势[14],公式为:

式中,Y表示作物产量或生物量,下标m表示玉米,p表示马铃薯,s表示单作,i表示间作。LER﹥1说明间作有产量优势。

数据分析:所有指标均采用SPSS19.0进行处理间多重比较。

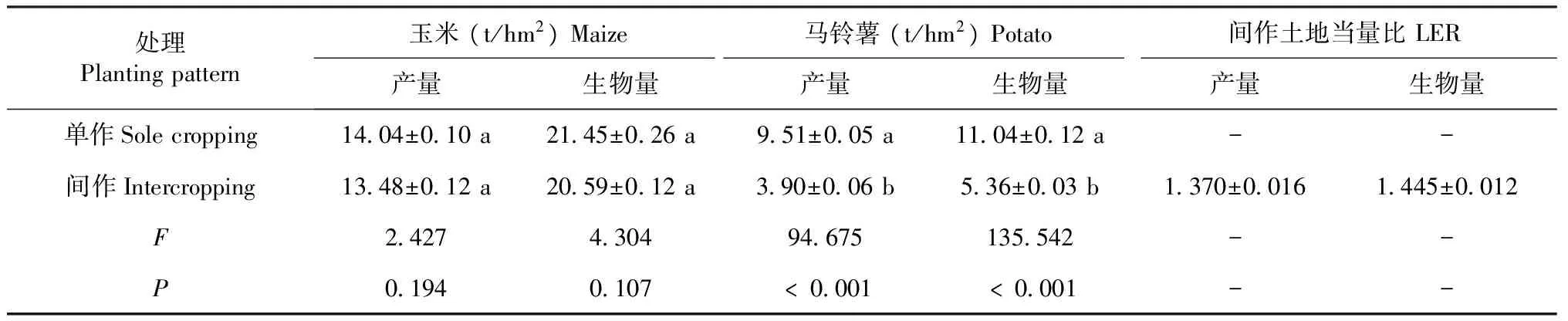

表1 作物产量及间作土地当量比Table 1 Crop yield and LER of intercropping

注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P≤0.05,LSD法),表中产量和生物量为干物质重。

Note:Different lowercase letters indicated significant differences among treatments (P≤0.05, LSD tests). Yield and biomass were dry mass weight.

2 结果与分析

2.1 作物产量和间作增产优势

在收获作物时,产量和生物量间作玉米与单作玉米无显著差异,但间作马铃薯显著小于单作马铃薯(表1),这主要是马铃薯在间作中的种植密度远小于单作,同时也受到玉米的竞争抑制。间作的经济产量和生物量LER都大于1,说明间作具有增产优势,可以以其为对象进行间作玉米恢复性生长研究。

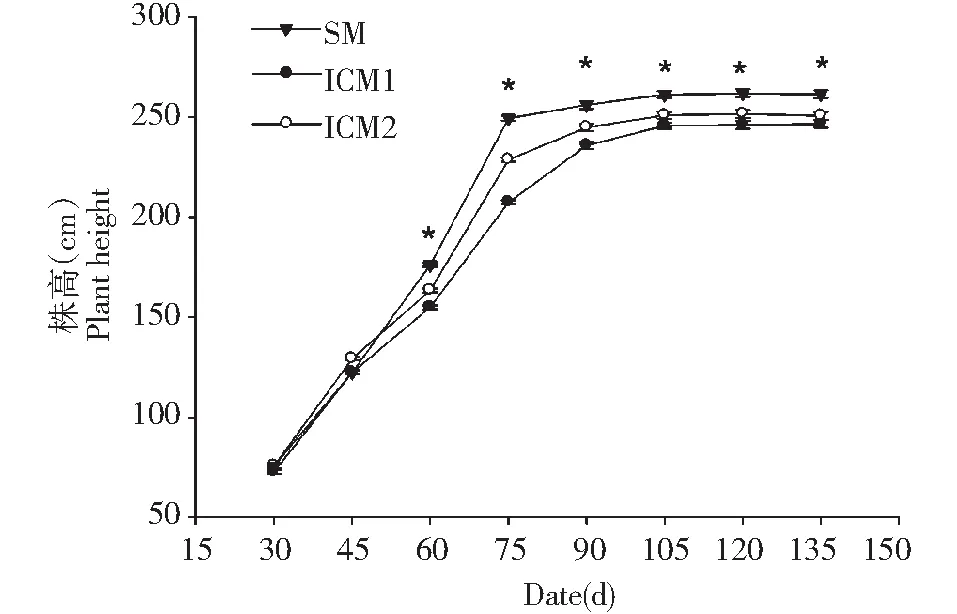

2.2 玉米株高

单作玉米与间作玉米的株高差距,以及间作玉米边1行与边2行的株高差距,在玉米移栽后75 d前呈扩大趋势,而在玉米移栽后75 d后呈缩小趋势(图1)。这说明,玉米移栽后75 d内,单作玉米的生长速度大于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度大于边1行;玉米移栽后75 d后,单作玉米的生长速度小于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度小于边1行。

SM=单作玉米,ICM1=间作玉米边1行,ICM2=间作玉米边2行,DAT= day after transplant(玉米移栽后天数);图中*表示处理间差异显著(P≤0.05,LSD法)。下同SM=Sole maize; ICM1=Intercropped maize boundary row; ICM2=Intercropped maize inner row; DAT=Days after transplanting. In figure, * indicated significant differences among treatments (P≤0.05,LSD tests). The same as below图1 不同观测期玉米株高Fig.1 The plant height of maize at different observation periods

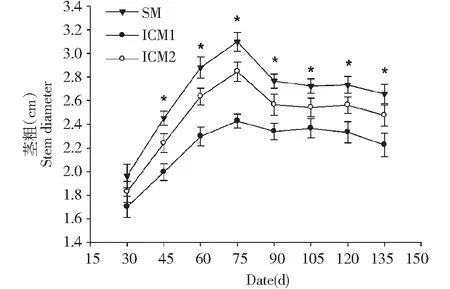

2.3 玉米茎粗

单作玉米与间作玉米的茎粗差距,以及间作玉米边1行与边2行的茎粗差距,玉米移栽后75 d内呈扩大趋势,玉米移栽后75 d后呈缩小趋势(图2)。这说明,玉米移栽后75 d内,单作玉米的生长速度大于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度大于边1行;玉米移栽后75 d后,单作玉米的生长速度小于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度小于边1行。

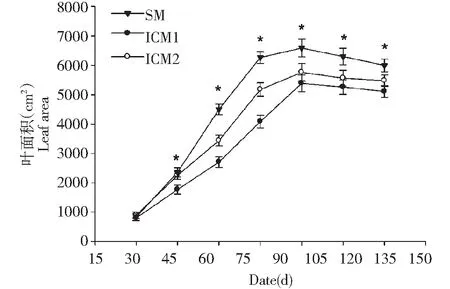

2.4 玉米叶面积

单作玉米与间作玉米的叶面积差距,以及间作边1行玉米与边2行玉米的叶面积差距,玉米移栽后75 d内呈扩大趋势,玉米移栽后75 d后呈缩小趋势(图3)。这说明,玉米移栽后75 d内,单作玉米的生长速度大于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度大于边1行;玉米移栽后75 d后,单作玉米的生长速度小于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度小于边1行。

图2 不同观测期玉米茎粗Fig.2 The stem diameter of maize at different observation periods

图3 不同观测期玉米叶面积Fig.3 The leaf area of maize at different observation periods

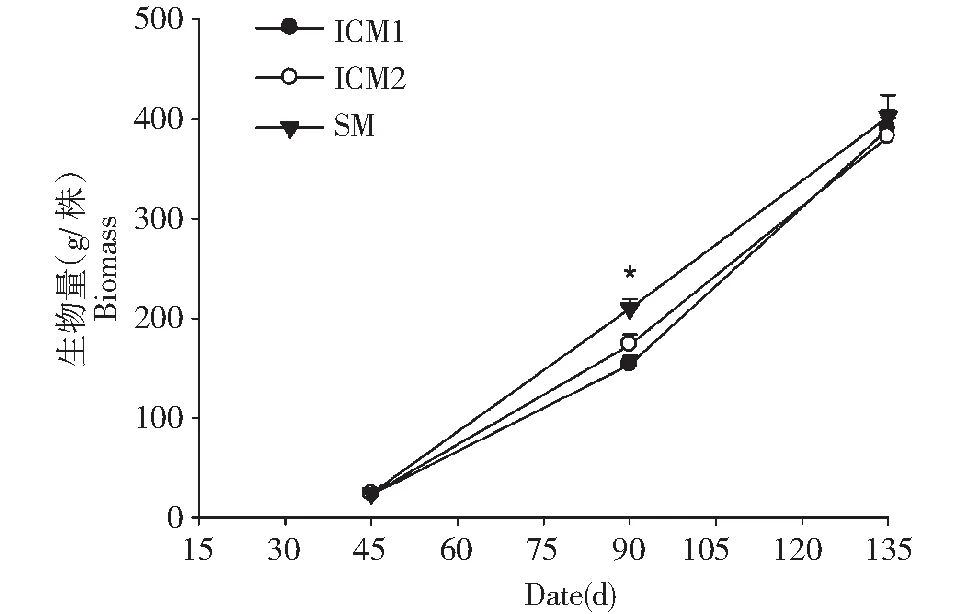

图4 不同观测期玉米生物量Fig.4 The biomass of maize at different observation periods

2.5 玉米生物量

单作玉米与间作玉米的生物量差距,以及间作边1行玉米与边2行玉米的生物量差距,玉米移栽后90 d内呈扩大趋势,玉米移栽后90 d后呈缩小趋势(图4)。这说明,玉米移栽后90 d内,单作玉米的生长速度大于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度大于边1行;玉米移栽后90 d后,单作玉米的生长速度小于间作玉米,间作玉米边2行的生长速度小于边1行。此处有两方面值得说明。其一,三者即单作玉米、间作玉米边1行和边2行的生物量差异,在玉米移栽后90 d显著,而在玉米移栽后150 d不显著,说明在生物量这一衡量作物生产力最重要的指标上,间作玉米已赶上单作玉米。其二,在玉米移栽后150 d,三者的生物量差异不显著,而株高、茎粗和叶面积差异却显著,分析是因为玉米移栽后150 d之前一段时期属于作物生殖生长期,作物的株高、茎粗和叶面积在生殖生长期趋于稳定,变化较小[15],因此玉米移栽后150 d时三者的这些指标仍保持营养生长期的差异显著状态;而作物的生物量在生殖生长期仍会变化,因此三者的生物量由玉米移栽后90 d的差异显著变为玉米移栽后150 d的差异不显著。

3 讨 论

从玉米株高、茎粗和叶面积研究数据,在玉米移栽后75 d内单作玉米的生长速度大于间作玉米,玉米移栽后75 d后则小于间作玉米;同时,生物量数据表明,单作玉米的生长速度在玉米移栽后90 d内大于间作玉米,玉米移栽后90 d后则小于间作玉米。分析原因:玉米移栽后75 d内,由于马铃薯播种时间比玉米早,其植株总体大于玉米,间作马铃薯对间作玉米形成了竞争抑制;玉米移栽后75 d后,马铃薯趋于成熟,茎叶逐渐变黄凋萎,其植株总体小于玉米,间作玉米在种间竞争中获利。当然,之所以生物量数据反映的单作玉米与间作玉米生长速度对比转折点不是玉米移栽后75 d,而是玉米移栽后90 d,是因为玉米移栽后75 d没有观测生物量。以上分析说明,在玉米马铃薯间作中,玉米表现了恢复性生长,且恢复时期开始于玉米移栽后75 d左右。

间作玉米恢复性生长开始时期的确定,可以指导生产实践同期采取与间作玉米恢复性生长相适应的栽培管理措施,有利于玉米产量提高。例如,在间作玉米恢复性生长的开始时期,追施玉米生长所需要的各种肥料,有利于提高玉米产量。玉米是玉米马铃薯间作的主作物,所以,玉米产量的提高有利于间作增产优势的提高。因此,间作玉米恢复性生长开始时期的确定,有利于通过提高间作玉米产量而提高间作增产优势。

然而,由于间作玉米恢复性生长的开始时期会受田间环境、栽培方法和作物播种时间等诸多因素的影响,所以本研究所发现的间作玉米恢复性生长开始时期,可能并不普适于生产实践。尽管在生产实践中,可以与本研究一样,通过比较单作玉米与间作玉米的株高、茎粗和叶面积差距的趋势变化,确定间作玉米恢复性生长开始时期,即两者差距开始缩小时期为间作玉米恢复性生长的开始时期。但是,在普遍采用间作的地区,单作较少种植。因此,在生产实践中如何确定间作玉米恢复性生长的开始时期便成了值得关注的问题。

研究发现,间作玉米边1行与边2行的生长速度对比趋势,与间作玉米和单作玉米生长速度对比趋势一致。即玉米移栽后75 d内,单作玉米生长速度大于间作玉米时,间作玉米边2行的生长速度也大于边1行,玉米移栽后75 d后,单作玉米生长速度较小时,间作玉米边2行生长速度也较小。这主要是,在玉米移栽后75 d内,间作玉米受间作马铃薯的竞争抑制时,间作玉米边1行距离间作马铃薯更近,受到间作马铃薯的竞争抑制更大;玉米移栽后75 d后,间作玉米在种间竞争中获利时,间作玉米边1行距离间作马铃薯更近,所获得的竞争优势更大。由于间作玉米边1行与边2行的生长速度对比趋势与间作玉米和单作玉米生长速度对比趋势一致,因此,在生产实践中,可以通过观测间作玉米边1行与边2行各指标差距的动态变化来确定间作玉米恢复性生长的开始时期,即两者差距开始缩小时期为间作玉米恢复性生长的开始时期。

4 结 论

玉米马铃薯间作中,玉米表现了恢复性生长,其开始时期与4行玉米间作4行马铃薯的玉米边1行与边2行的株高、茎粗和叶面积差距由扩大趋势变为缩小趋势的时期一致,这一时期的确定有利于间作增产优势的提高。

[1]赖众民.马铃薯套玉米及玉米间大豆种植系统间套优势研究[J].作物学报, 1985(3):163-171.

[2]Ifenkwe O P, Odurukwe S O, Okonkwo J C, et al. Effects of maize and potato populations on tuber and grain yields, netincome and land equivalent ratios in potato/maize intercropping[J]. Tropical Agriculture, 1989, 66(4):329-333.

[3]Fan Z W, An T X, Wu K X, et al. Effects of intercropping of maize and potato on sloping land on the water balance and surface runoff[J]. Agricultural Water Managerment, 2016, 166:9-16.

[4]Hossein P F,Kouchaki A, Nasiri M M, et al. Evaluation of yield and yield component in potato/corn intercropping[J]. Iranian Journal of Field Crops Research, 2009, 7 (1):23-30.

[5]Mushagalusa G N, Ledent J, Draye X. Shoot and root competition in potato/maize intercropping:Effects on growth and yield[J]. Environmental and Experimental Botany, 2008, 64(2):180-188.

[6]范志伟.玉米马铃薯间作群体水分利用研究[D].昆明:云南农业大学, 2016.

[7]吴开贤,安瞳昕,范志伟,等.土壤氮异质性与种间地上竞争对玉米和马铃薯生长的影响[J].中国生态农业学报, 2012(12):1571-1578.

[8]Li L, Sun J, Zhang F, et al. Wheat/maize or wheat/soybean strip intercropping:II. Recovery or compensation of maize and Soybean after wheat harvesting[J]. Field Crops Research, 2001, 71(3):173-181.

[9]Ebwongu M, Adipala E, Ssekabembe C K, et al. Effect of intercropping maize and solanum potato on yield of the Component crops in central Uganda[J]. African Crop Science Journal, 2001, 9(1):83-96.

[10]黄瑞冬,李广权.玉米株高整齐度及其测定方法的比较[J].玉米科学, 1995, 3(2):61-63.

[11]郁进元,何 岩,赵忠福,等.长宽法测定作物叶面积的校正系数研究[J].江苏农业科学, 2007(2):37-39.

[12]赵 欢,张 萌,刘 海,等.新型肥料对贵州黄壤区玉米干物质积累、养分吸收及氮素利用率的影响[J].西南农业学报, 2017,30(4):1390-1395.

[13]张悠然,李顺安,熊 林,等.广西石漠化地区多重金属复合胁迫对玉米生长及生理特性影响[J].西南农业学报, 2016, 29(9):2079-2085.

[14]Oyejola B A, Mead R. Statistical assessment of different ways of calculating land equivalent ratios (LER)[J]. Experimental Agriculture, 1982, 18(2):125-138.

[15]肖俊夫,刘战东,南纪琴,等.不同水分处理对春玉米生态指标, 耗水量及产量的影响[J].玉米科学, 2010, 18(6):94-97.