生活·生动·生气—浅谈沈锡纯的国画艺术

◇ 陈裕亮

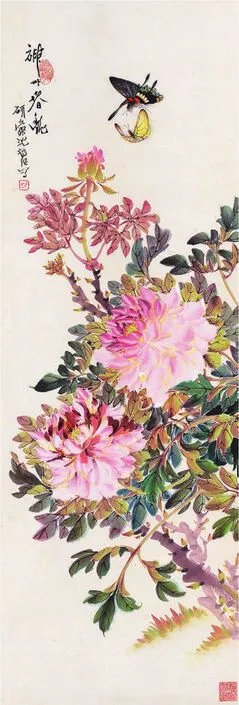

沈锡纯 神州春艳 纸本设色

沈锡纯 西湖之夏 纸本设色

沈锡纯 凌霜秋色 纸本设色

沈锡纯 龙江香郁 纸本设色

荆浩在《笔法记》里提出了“度物象而取其真”这一概念,千百年来始终是美术界竞相争议的话题。历代先贤有从文字解释学的角度,旁征博引,不断地对“度”“取”等进行阐述,亦有从哲学和宗教的角度释说何为“物象”等等。然而,笔者以为理解荆浩的绘画思想内核,关键是对“真”字的重新解读。真者,乃是物象之质也,亦含绘者的真感情。物象之质,这是为论者普遍认可的。但是何为绘者的真感情,却是一块相对缺乏研究的陌生领域。笔者以为,真感情当是画家(绘者)基于丰富的生活阅历之后,发出了对物象真挚的喟叹。这样方才领悟了荆浩的绘画思想,也印证了“艺术来源于生活,又高于生活”“师造化,得心源”等基本的艺术指导思想。

生活,这是艺术赖于生存的土壤。离开了生活,也就离开了艺术,难怪乎清初以王原祁为代表的“四王”主流画家,遭受时人诟病。他们的艺术脱离了生活,一味地摹古,尽管已在笔墨技巧上登峰造极,但直至今日,依然备受非议。而以八大山人、石涛为代表的“四僧”则深入生活,创造出了一批批优秀的作品,得以流传千古。这就是生活的魅力,也是艺术依赖生活的重要原因。谈到艺术家的生活,当然要瞩目百岁中国画大家沈锡纯先生。沈先生生于1910年,仙逝于2008年,享年99岁。他于1933年毕业于上海新华艺术专科学校,1947年被载入民国时期唯一的《中国美术年鉴》,并与齐白石、徐悲鸿、潘天寿、张大千同居著名国画家一列。沈锡纯生前长期从事中国画创作和美术教育工作,晚年长期担任福州画院特聘画师、福建文史馆馆员、海峡书画研究院顾问等。其百年翰墨的艺术生涯不可谓不丰富,这也就令观者有理由对他的书画艺术高看一格的重要凭借。

“为学日益,为道日损。”老子在《道德经》深刻地揭示出这一哲学命题。笔者以为,这正是对沈锡纯先生百年艺术生涯的精确概括。沈锡纯出生于书画之乡福建诏安,幼承庭训,及长则受教于诏安画派第三代传人谢半圭门下,后赴沪求学。大学毕业后一直从事美术教育和美术创作,为了生活和艺术,几经辗转,风尘碌碌,最后艺成名就,却不事张扬,返璞归真,隐居于一隅。其为学为艺可谓日益,而其对名利欲望则日损,直至抱朴归一。

其实这不只适用于沈老的艺术生涯,对其艺术造诣也是适用的。整体上说,沈老的艺术分为四个阶段:第一阶段,学习期。主要受诏安画派的影响,取岭南画派和海上画派之长,形成了造型准确、赋色妍丽、兼工带写的风格,草虫花鸟尤为擅长,虽然年轻,但其笔墨已初有成,其艺术感觉较为良好,堪称天赋才俊。第二阶段,深入生活,画风趋于成熟。在经历了抗战的洗礼,以及对中华人民共和国成立初期的渴望与热盼的,对生活和人生有了更深入地体悟。在绘画上注意写生,并在深入生活的基础上,提炼出不少能反映生活,甚至能反映时代的题材,佳作迭出。如创作于1937年的《寒》和1949年的《祖国之春》,前者表现了画家对日寇侵华的激愤之情,后者则写照了画家对迎来新中国的美好期盼。可以这样讲,画家流露出来的情感,某种意义上是中国知识分子和有识之士的心声,表达他们对时局、对民生的关注。所以这两幅作品从题材、笔墨、画风和画外之音所寄托的情感,都是这时期的代表作,也凸显了时代特征。第三阶段,笔墨老辣,意境深远。画家经历了“文革”的压迫后,把生命的状态融入了造化—武夷山。武夷山的一草一木、一山一石,他了然于胸,并自称武夷山翁,足见其对武夷山之情感何其深切。这个时期也是他佳作迭出的高峰之一,创作了《武夷初秋》《江上春晓》等佳作。这时期的画作较之以前,在保持造型精确的基础上,笔触更为奔放,更加强调中国画的写意精神,笔墨效果甚好,意境更加悠远。他这时期的另一创作高峰是在“文革”之后,画家历经压迫的抑郁之情,一扫而光,他激情四溢,才思敏捷,创作了大量高品质的花鸟画。如《福寿康乐》《慈怀浩气》等,既体现了画家对老年生活的知足豁达之情,也凸显了他对亲情、对天伦之乐的眷念。最后阶段,返璞归真,笔墨厚重苍浑,画风简约凝重。年逾九旬的沈老对人生和艺术,参透了“为道日损”的境界,抱朴归一。无论在题材、笔墨和构图上,都于简约中现其精到、老辣和厚重。至此,其绘画无论从格调、意境,抑或是笔墨和构图等,皆登峰造极,且天真烂漫。若弘一法师之书法,自出机杼,拙中带稚。从以上笔者对沈老作品归纳的四个阶段,正是应了老子的“为学日益,为道日损”的哲学命题。在学养和生活的阅历上,沈老日益精进,在名利和世俗的繁文缛节则日损;在艺术创作上,从早期的造型精确、赋色妍丽,力图构图复杂多样,向晚期的水墨淋漓、简约厚重转变,这个转变的过程正是“为学日益,为道日损”的例证。

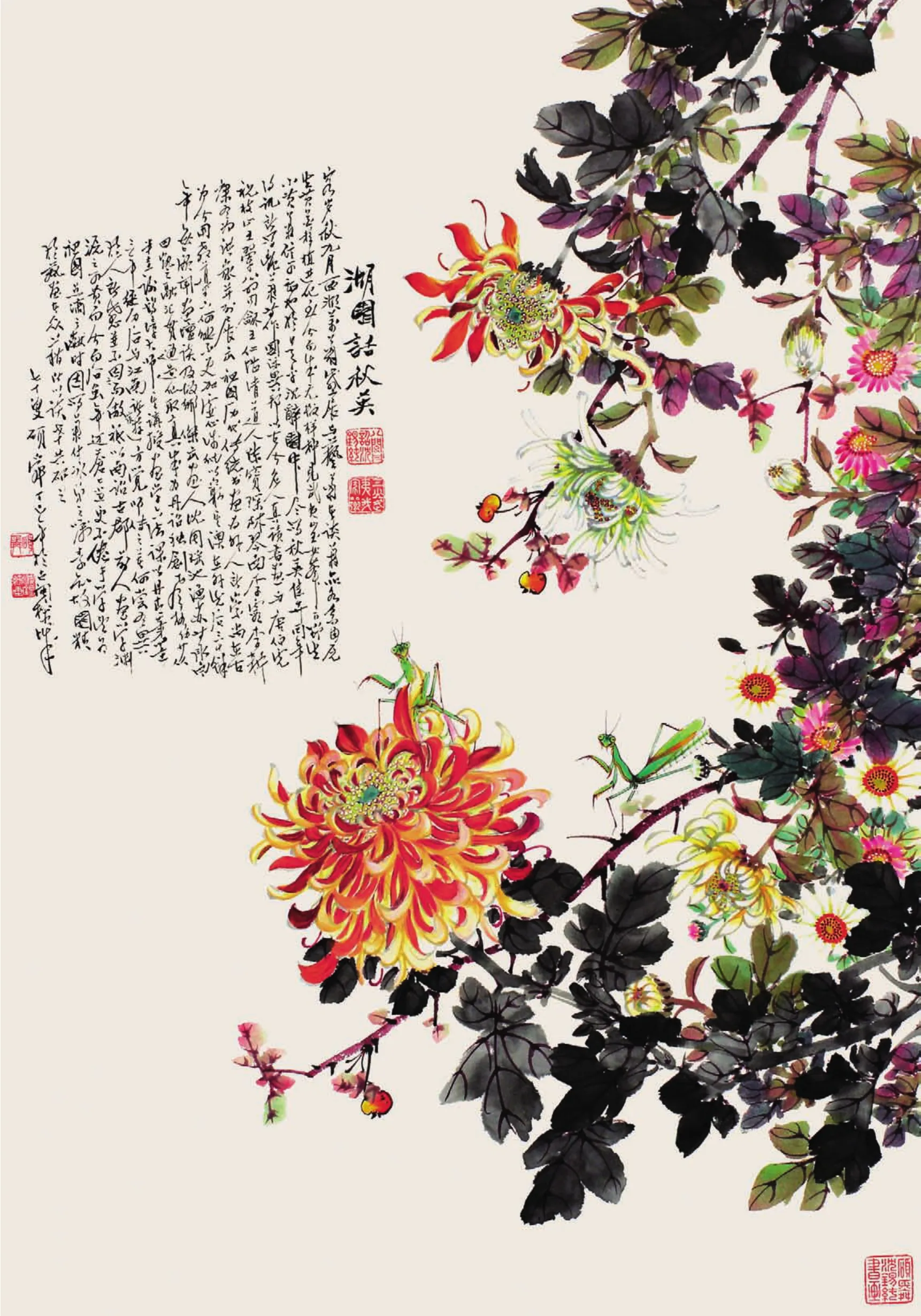

沈锡纯 湖园话秋英 纸本设色

生动,这是贯穿沈老作品的主线。翻阅人民美术出版社出版的《沈锡纯画集》,观者能强烈地感受到画面的生动感。这种生动无论在花草的摇曳多姿、虫鸟的动态毕现、老虎的拟人化,抑或人物的传神以及题材的生活化等方面上都很好地体现出来。其实对生动的另一种解释就是深入浅出,巧妙地传达了画外之音。一幅优秀的作品,必然是能以美动人,继而影响人,感染人。如果说,笔墨是中国画的载体,意境是中国画的灵魂,那么格调就是中国画的品格,这种品格的高低决定了其灵魂和品位的优劣。所以千余年来,中国画反复强调格调。在“谢赫六法”中,气韵生动被列为“六法”之首,气韵生动强调的是画贵在有意境,能够让人看完后有“余音绕梁,三日不绝”之感。而格调低的作品,只能是就事说事,就物写物,尽管刻画入微,终究未能传达画外之音,这种作品是不可取的。沈老的作品是笔墨厚重,格高韵雅。这就是看完他的画后,我们能怦然心动,甚至是肃然起敬的缘由。沈老对恽南田的没骨画有着很深的学习、研究,这种研习在他的花鸟画中有着深刻的体现。所谓师古人而不拘泥于古人。沈老汲取了恽南田的清新妍丽的画风,又融入了谢赫所强调的“骨法用笔” 和“随类赋彩”,最终形成了他那既有深厚传统功底,又别开生面的画风。概而言之,沈老的中国画艺术就是“两端深入”。一端深入绘画传统,包含对历代名家笔墨传统、技法、构图的汲取;一端深入生活,深入造化,践行了石涛的“搜尽奇峰打草稿”艺术理念。沈老把深入两端的心得,融于笔毫,浅出成人们喜闻乐见、雅俗共赏而又富有生机的面貌。从这个意义上讲,沈老注定是要为人们熟记的,也是要放在20世纪福建美术史上观察的画家之一。

笔者泼墨不少,言之凿凿大谈生活、生动对一个艺术家的重要性。盖因绘事绝非匠人所能独立完成的,尽管画匠能够把画画得惟妙惟肖,而且确较为聪明的画匠也能够画得生动,但是他们因才情、学养和画理的缺失,注定了他们的作品是缺乏生机的,也是没有生气的。唐张彦远在《历代名画记张僧繇》里记述了一段话:“张僧繇于金陵安乐寺,画四龙于壁,不点睛。每曰:点之即飞去。人以为诞,因点其一。须臾,雷电破壁,一龙乘云上天,未点睛者皆在。”虽然此言有寓言的成分,确也点出了画家张僧繇拥有画艺、才学等方面的高超造诣所形成的富有生气的画面。

生气不仅是一种艺术气息,也是艺术家的生命状态。对于沈老的中国画艺术,笔者已然着墨不少,在此就不再赘述。笔者要强调的是沈老富有生气的生命状态。沈锡纯先生在生活与时局的巨大压力下,坚守艺术阵地,不妥协、不气馁,毅然坚持美术创作与美术教育的两端,这种顽强的生命力和信念,所形成的盎然生机,使得他寿享期颐,创作出了大量的优秀作品,也培育了不少杰出的美术人才。

通过沈老遗留下来的笔墨,我们看到了一个风骨卓然的老先生。他用百年翰墨书写出一个刚正不阿、慈怀浩气,而又表里如一的传统文人的形象。作为家乡后学,作为沈老传记的执笔人之一,怀着敬仰的心情以“生活、生动、生气”六字概述沈老的中国画艺术,以资纪念。

(作者为中国文艺评论家协会会员)

——沈延毅书法精品展研讨会纪要