温通针法对过敏性鼻炎模型大鼠鼻黏膜形态学和IL-4影响的实验研究❋

田永萍,郑先丽Δ,雒海燕,赵耀东,刘翔毅,姜 影,马承旭,王明娟,刘 敏

(1. 甘肃中医药大学附属医院,兰州 730000; 2. 甘肃中医药大学,兰州 730000)

过敏性鼻炎是一种常年发病、无季节性的慢性鼻黏膜炎症疾病,以打喷嚏、水样清涕、鼻塞为主要特征[1],主要因特异性个体接触变应原后由IgE介导释放炎性介质、由免疫活性细胞、细胞因子及炎性介质等参与的鼻部变态反应性疾病。过敏性鼻炎的经典发病机制是在过敏原的刺激下经过反应形成T细胞,初始T细胞可在IL-4存在下分化为2型辅助性T细胞,经过抗体类别转换导致IgE类抗体的产生,与特异性(specificIgE,sIgE)鼻黏膜中肥大细胞表面的IgEc受体(FcεRI)结合,从而使机体处于致敏状态,一般在机体再次接触相同变应原6~9 h达到高峰,然后逐渐消退[2]。在此期间,肥大细胞和活化的T细胞持续释放活性递质,促使辅助性T细胞2(helper T cell 2,Th2)、嗜碱粒细胞尤其是嗜酸粒细胞向鼻黏膜组织迁移、黏附、定位,鼻黏膜组织发生病理改变,导致迟发反应的症状[3]。本文从过敏性鼻炎发病机制出发,观察过敏性鼻炎模型大鼠IL-4表达和鼻黏膜组织细胞的变化以验证温通针法对过敏性鼻炎的疗效,旨在进一步发现温通针法治疗机制并提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 动物及试剂

1.1.1 实验动物 健康SPF级Wistar大鼠40只,雌雄各半,体质量150±20 g,购自甘肃中医药大学SPF实验中心(实验动物质量合格证号SCXK(甘)2011-0001)。

1.1.2 试剂及药物 卵清白蛋白,Sigma公司,10 g/瓶(批号709B051);氢氧化铝,美仑生物,500 g/瓶(批号21645-51-2);生理盐水,四川科伦药业股份有限公司,500 ml/瓶(批号H62020318);ELISA试剂盒,欣博盛生物(批号R160318-002a);丙酸氟替卡松,葛兰素史克公司,125μg/瓶(批号H20130190)。

1.1.3 主要仪器 精密电子天平(OHAUS公司);10~1000 μL微量移液器(上海求精生化试剂仪器有限公司);酶联免疫检测仪(深圳雷杜生命科学股份有限公司,型号RT-6100);高速离心机(长沙平凡仪器仪表有限公司,型号TDZ4-WS);微量振荡器(姜堰市新康医疗器械有限公司,型号XK96-3);电热鼓风干燥箱(北京科伟永兴仪器有限公司,型号101-2)。

1.2 过敏性鼻炎大鼠模型的建立

1.2.1 基础致敏实验 卵清白蛋白混悬液制备:每只大鼠称取卵清白蛋白0.3 mg,氢氧化铝15 mg混于1 ml生理盐水中。30只大鼠称取9 mg卵清白蛋白和450 mg氢氧化铝后将其溶和于30 ml生理盐水中,混匀备用;基础致敏试验造模[4]:将40只Wistar大鼠按照随机原则分为空白对照组、模型组、药物治疗组、温通针法组4组各10只,除空白对照组给予生理盐水外,其余各组均给予卵清白蛋白混悬溶液腹腔注射1 ml/只,隔日1次,共7次。

1.2.2 过敏性鼻炎模型 卵清白蛋白溶液配制:用卵清蛋白和生理盐水配置浓度为2%的卵清蛋白混悬液,每只大鼠双侧鼻孔需滴入0.1 ml,所以30只大鼠称取60 mg卵清蛋白,然后将其溶于3 ml生理盐水,混匀备用;局部激发造模实验[5]:在致敏试验基础上,按照原有分组使用50 μL移液枪吸取0.1 ml溶液,对除空白组之外的其他3组大鼠双侧鼻孔进行滴鼻,每侧0.05 ml,每日1次,连续7 d。空白组大鼠给予生理盐水滴鼻,方法与剂量同模型组。

1.3 模型成功判定标准[6]

通过激发实验,模型大鼠会出现打喷嚏、挠鼻、抓脸和鼻溢等症状。在给药后30 min内对上述症状建立评分系统:鼻痒:轻度为1 分,轻擦鼻几次;重度为2分,抓挠鼻、面不止,到处摩擦;喷嚏:1~3 个为1分,4~10 个为2分,11 个以上为3分;清涕:流到鼻前孔为1分,过鼻前孔为2分,流涕满面为3分。以叠加法记录总分,总分超过5分即为建模成功。

1.4 干预治疗

1.4.1 药物治疗 药物组大鼠每天给予丙酸氟替卡松喷鼻50 μL/次/侧,每天1次,连续治疗10 d。

1.4.2 针刺治疗 根据中国针灸学会实验针灸研究会制定的《实验动物针灸穴位图谱》,选取“风池”(寰椎翼前缘直上方凹陷中,向后下方斜刺)“印堂”(两眼眶上缘中点连线与正中线交点,向鼻根部平刺)“迎香”(鼻孔外侧上端,有毛与无毛交界处,向下斜刺),常规消毒后左手食指或拇指紧按针穴,右手持0.35×12 mm的毫针刺入穴内3 mm深,候气至,左手加重力量,右手拇指向前连续捻按9次,针下沉紧后针尖拉着感应的部位连续重插轻提9次,拇指再向前连续捻按9次,针尖顶着有感应的部位推弩守气使针下继续沉紧,每穴操作60 s,然后慢慢将针拔去,按压针孔,每日1次,连续治疗10 d。

1.5 观察方法

干预10 d后,第11天将大鼠用水合氯醛麻醉后心脏负压采血,离心收集血清后保存,用ELISA法检测血清IL-4表达,具体步骤参照试剂盒说明。大鼠采血后脱颈处死,将大鼠鼻腔打开后取下鼻黏膜组织,用10%甲醛固定后保存,石蜡包埋固定,病理切片后进行常规HE染色,在高倍显微镜下观察组织炎性物质浸润情况。

1.6 统计学方法

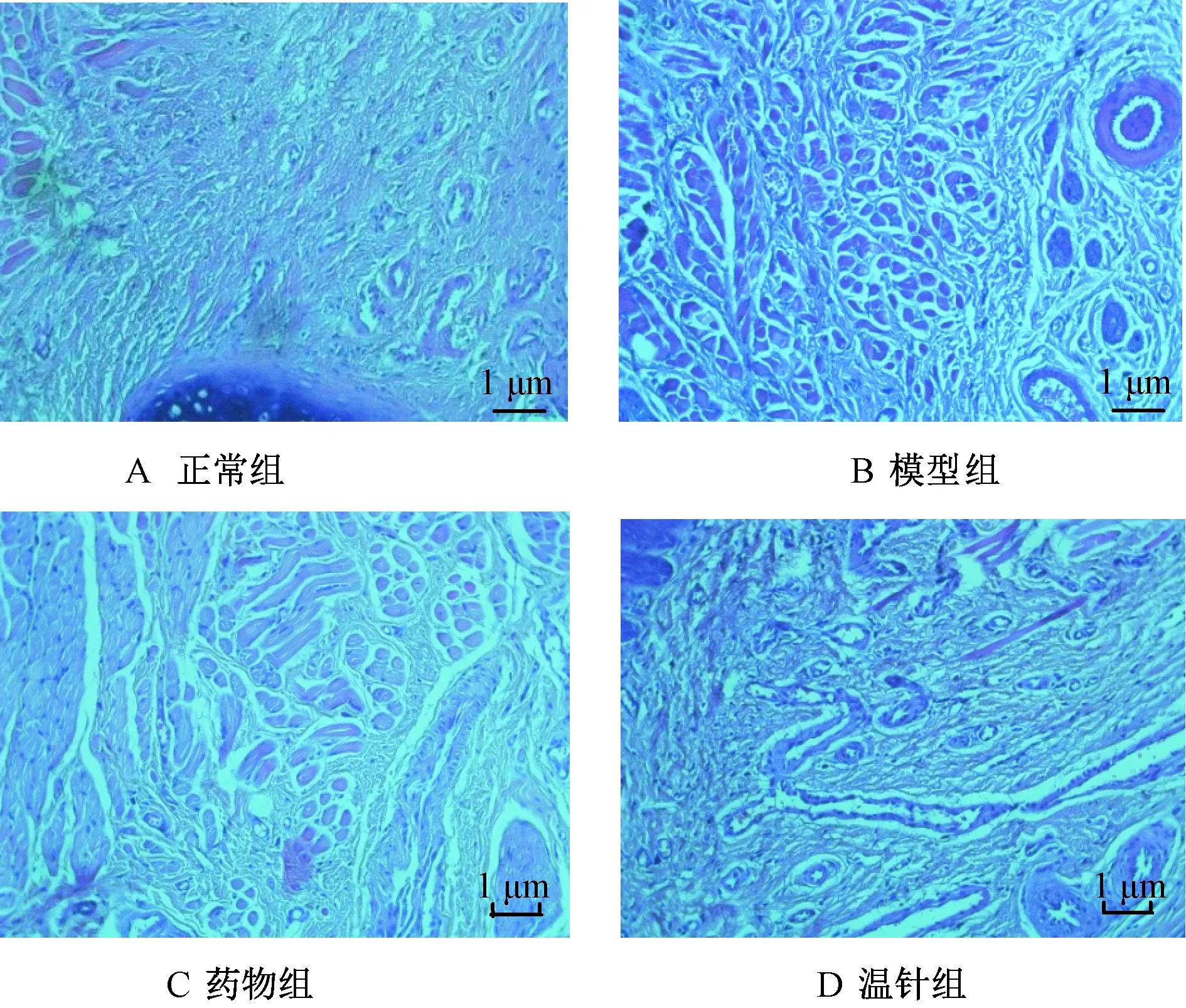

图1 各组模型大鼠鼻黏膜组织病理切片HE染色结果(×400)

2 结果

2.1 温通针法对模型大鼠鼻黏膜形态学影响

图1显示,光镜下病理形态学发生改变,空白组黏膜上皮细胞完整且无破坏,组织未见炎性细胞浸润和其他异常(见图1 A)。模型组可见炎性细胞浸润,主要是嗜酸性粒细胞和淋巴细胞,鼻黏膜上皮细胞破坏且边缘不清,组织血管水肿扩张(见图1B)。药物组黏膜上皮组织基本完整,血管有肿胀、水肿,可见嗜酸性粒细胞和淋巴细胞浸润,但较模型组减少(见图1C)。温针组黏膜上皮组织完整,可见少量嗜酸性粒细胞,基本接近正常黏膜(见图1D)。

2.2 温通针法对模型大鼠IL-4表达的影响

表1显示,模型组大鼠血清中IL-4表达增加,与空白组比较差异有统计学意义(P<0.01)。治疗干预后,与模型组比较药物组、温通针法组大鼠血清IL-4含量降低,差异有统计学意义(P<0.01);与药物组比较,温通针法组大鼠血清IL-4含量降低,差异有统计学意义(P<0.05)。提示西药和温通针法均可以降低模型大鼠血清中IL-4的表达,但温通针法的疗效优于药物。

表1 各组大鼠血清IL-4表达水平影响

注:与空白组比较:**P<0.01;与模型组比较:▲▲P<0.01;与药物组比较:△P<0.05

3 讨论

过敏性鼻炎患者其鼻黏膜下组织中含有大量的嗜酸性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞及多形核白细胞,均可产生IL-4来导致过敏性鼻炎患者IL-4明显高于正常人,所以过敏性鼻炎的发病机制与IL-4表达密切相关。而IL-4可诱导和促进IgE产生,故IL-4是调节IgE产生的重要因素。IL-4是激活淋巴细胞使其表达IgE的重要因子之一,它能导致大量IgE与肥大细胞表达的IgE受体结合,激活肥大细胞脱颗粒,释放一切与炎症有关的介质,从而引起黏膜水肿、黏液分泌增加[7]。由于这些特性,IL-4一直被认为是过敏性疾病和哮喘的潜在靶物。研究显示[8],过敏性鼻炎中巨嗜细胞移动抑制因子存在于炎症位点的嗜酸性细胞中,嗜酸性粒细胞在体内外均能产生促炎症细胞因子,过敏性鼻炎患者的嗜酸性粒细胞能释放IL-4等多种细胞因子,从而介导白细胞的趋化和激活、纤维母细胞的增生和细胞外基质的形成,诱导血管内皮细胞上黏附分子受体的表达,从而激发过敏性反应。基于以上机制,本研究通过观察过敏性鼻炎致炎因子IL-4的表达情况和释放其组织炎症细胞为出发点,来验证传统温针治疗手法对过敏性鼻炎的治疗效果并探讨其机制。

已有研究证明[9],鼻黏膜形态学改变可以用来研究治疗过敏性鼻炎的疗效且有客观性。因此本研究通过形态学证实,温通针法对过敏性鼻炎模型大鼠鼻黏膜形态学的疗效具有科学性和客观性。通过研究结果显示,笔者认为温通针法可以抑制嗜酸性粒细胞在鼻黏膜聚集,阻止肥大细胞脱颗粒释放炎症介质,从而促进黏膜修复,治疗过敏性鼻炎效果较好。

本研究所用温通针法是在郑魁山烧山火的基础上通过温热手法针刺穴位而来[10],从而达到提升机体阳气、增强免疫的治病目的。相关文献也曾表明,使用温通针法后可以增强局部的免疫防御功能,改善鼻部的局部微循环,同时具有消炎镇痛的作用[11]。因此笔者认为,温通针法通过免疫调节机制对AR有着良好的治疗效果和临床推广前景。

[1] 韦熹苑,卢小玲.过敏性鼻炎免疫机制的研究进展[J].微量元素与健康研究,2016,33(3):75-76.

[2] PUNNONENN J,PUNAONEN K,JANAEN CT,et al.Interferan(IFN)-alpha-gamma,interieukin(IL)-2 and arachidanic acid metaboliites modulate IL-4-induced IgE in nealthy persons and in atopic dermatitis patients[J].Allergy,1993,48:18

[3] 田春会.变应性鼻炎发病机制研究进展[J].医学理论与实践,2016,29(10): 1292-1293.

[4] 胡艳菲.过敏性鼻炎动物模型研究进展[J].医学研究生学报,2012,25(5):540-543.

[5] 成娜莎.地塞米松对实验性过敏性鼻炎小鼠血清和鼻中隔黏膜TGF-β表达的影响[D].太原:山西医科大学,2010:1-27.

[6] 温立婷,陈福权,王洁,等.变应性鼻炎模型小鼠鼻黏膜的形态学观察[J].现代生物医学进展,2014,14(22):4210-4214.

[7] 闫津津,冯珍如,王全桂,等.变应性鼻炎患者血清抗交叉反应性糖类决定簇IgE水平与血清IgE水平和皮肤点刺试验生物关联性分析[J].中国全科医学,2016,19(21):2499-2504.

[8] 禹华玮,徐大韬,李筱勇.变应性鼻炎患者鼻黏膜分泌物嗜酸性粒细胞观察[J].华北煤炭医学院学报,2005,7(6):703-704.

[9] 谢铮,傅延龄.黄芩汤滴鼻剂对变应性鼻炎豚鼠模型行为学和形态学的影响 [J].北京中医药,2013,32(4):308-312.

[10] 方晓丽,王芬,郑俊江.郑魁山教授创新针法“热补”法与“凉泻”法[J].中国针灸,2012,32(1):35-38.

[11] 田永萍,赵耀东,毕爱萍,等.温通针法治疗肺虚感寒型过敏性鼻炎疗效观察[J].西部中医药,2012,25(5):82-84.