黄河宁蒙河段冲淤时空分布特征与淤积原因

安催花,鲁 俊,钱 裕,罗秋实,崔振华

(黄河勘测规划设计有限公司,河南 郑州 450003)

黄河上游宁蒙河段自宁夏下河沿至内蒙古头道拐全长990 km,受两岸地形控制,形成峡谷河段与平原河段相间出现的格局,其中内蒙古巴彦高勒至头道拐河段是典型的平原冲积性河段。1986年以来宁蒙河段尤其是内蒙古巴彦高勒至头道拐河段河道淤积萎缩严重[1],严重威胁宁蒙河段防洪防凌安全[2-3],先后发生了6次凌汛决口和1次汛期决口,防凌形势十分严峻。河道冲淤与凌汛关系密切[4-5],是影响凌情变化的重要影响因子,研究宁蒙河段淤积时空演变特征与成因,有助于宁蒙河段治理措施科学合理制定。

1 河道冲淤量计算

利用实测资料进行河道冲淤量计算[6~9]常用的方法有两种,一是利用相关河段的输沙率或沙量资料采用沙量平衡原理计算河道冲淤量,称为沙量平衡法;二是利用实测大断面资料计算河道冲淤量,称为断面法。由于宁蒙河段已有资料尤其河道淤积观测资料相对较少,给河道冲淤量分析带来一定困难。本次采用两种方法同时对宁蒙河段实际发生的冲淤量进行了计算。

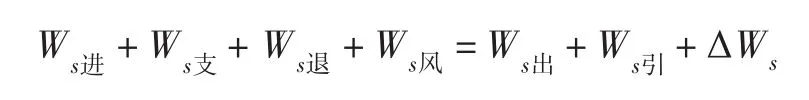

1.1 沙量平衡法冲淤量沙量平衡原理即所有进入河道的沙量之和等于从河道出去的沙量之和加上河道冲淤量。进入宁蒙河段的沙源较为复杂,包括干流进口沙量、区间支流来沙量、区间灌区退沙量以及区间入黄风积沙量;从河道出去的沙量包括河段干流出口沙量、区间灌区引沙量。沙量平衡公式如下:

则:

式中:ΔWs为某河段冲淤量,亿t;Ws进为某河段进口沙量,亿t;Ws支为某河段支流来沙量,亿t;Ws退为某河段灌区排水沟退沙量,亿t;Ws出为某河段出口沙量,亿t;Ws引为某河段灌区引水渠引沙量,亿t;Ws风为某河段入黄风积沙量,亿t。

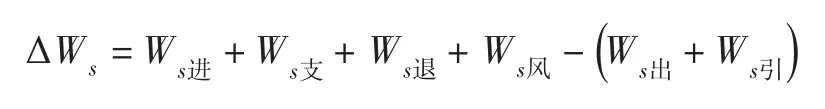

在对以上各个计算因子资料补充收集、梳理、分析完善的基础上,利用上述公式分别对下河沿至石嘴山段(宁夏河段)、石嘴山至巴彦高勒段、巴彦高勒至三湖河口段、三湖河口至头道拐段的冲淤量进行了计算,得到宁蒙河段沙量平衡法冲淤量成果(见表1)。

表1 宁蒙河段沙量平衡法冲淤量 (单位:亿t/a)

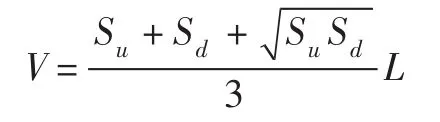

1.2 断面法冲淤量断面法冲淤量计算是利用不同时期河道大断面测验资料,计算断面冲淤面积变化,在此基础上按照锥体法计算相邻断面冲淤量,公式形式如下:

式中:V为相邻断面间河道冲淤体积,m3;Su、Sd分别为上、下游相邻断面的冲淤面积,m3;L为相邻断面间距,m。

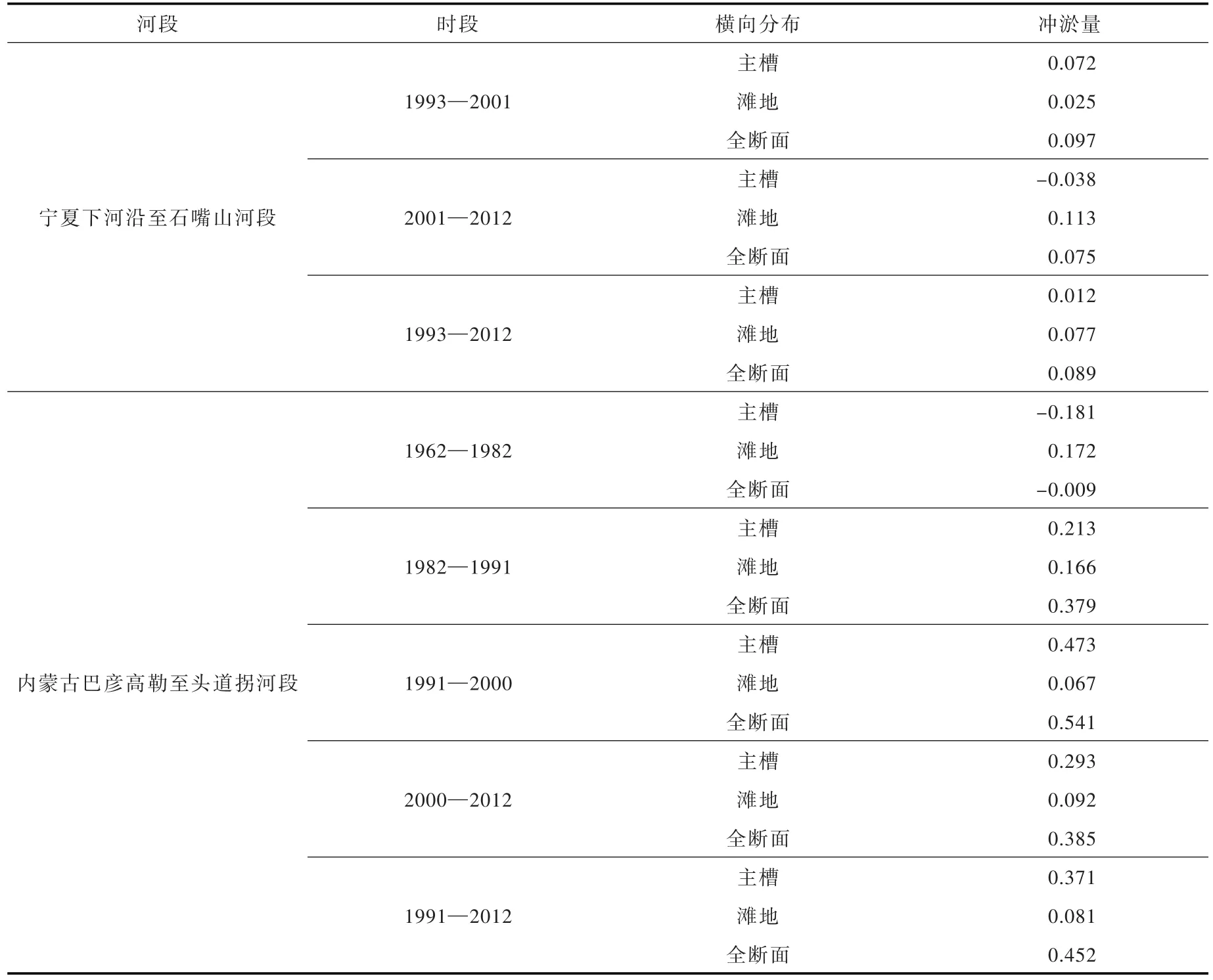

根据宁蒙河段不同时期断面观测资料情况,按照断面法计算得到宁蒙河段冲淤量成果(见表2)。

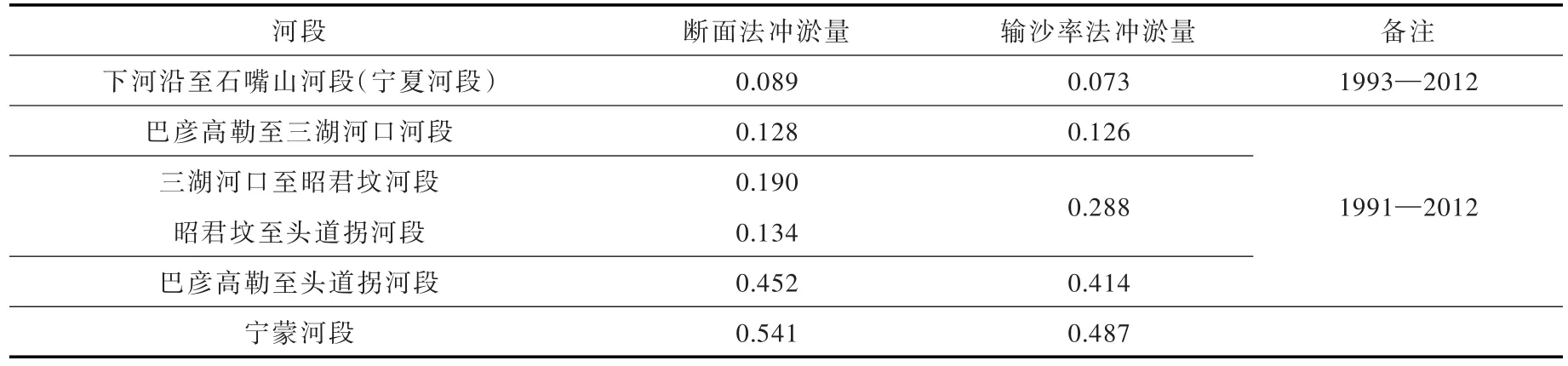

将断面法冲淤量与沙量平衡法冲淤量进行对比表明(见表3),1990年代以来宁蒙河段断面法计算年均淤积量为0.541亿t,其中宁夏河段淤积0.089亿t、内蒙古河段淤积0.452亿t;输沙率法计算年均淤积量为0.487亿t,其中宁夏河段淤积0.073亿t、内蒙古河段淤积0.414亿t,两种方法计算结果比较接近。由于两种方法采用资料性质和各自应用资料条件限制,使得两种方法计算结果各有特点。宁蒙河段沙量平衡法冲淤量的关键数据是水文站日资料,在时间尺度上连续性好,可给出详细的时段成果,但在空间尺度上表达性差,不能给出滩槽冲淤量或非水文站断面间的冲淤量;断面法冲淤量在空间尺度上连续性好,可给出沙量平衡法不能给出的滩槽冲淤量或非水文站断面间的冲淤量,但受观测次数限制,不能给出详细的时段成果。因此,利用两种方法相互补充对宁蒙河段淤积时空分布特征进行深入剖析。

表2 宁蒙河段断面法冲淤量 (单位:亿t/a)

表3 宁蒙河段断面法、输沙率法冲淤量计算成果对比 (单位:亿t/a)

2 河道冲淤时空分布特征

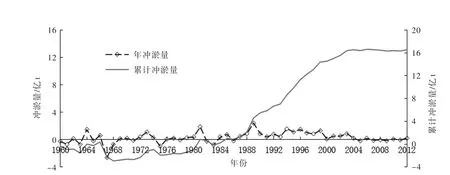

2.1 河道淤积时间分布特征从1960年以来冲淤量时间尺度上的变化看(见图1),1980年代以前宁蒙河段冲淤交替,略有冲刷,1960—1968年年均冲刷0.327亿t。80年代中期以后宁蒙河段淤积加重,发生持续淤积,1969—1986年、1987—2012年年均淤积量分别为0.210亿t、0.605亿t。

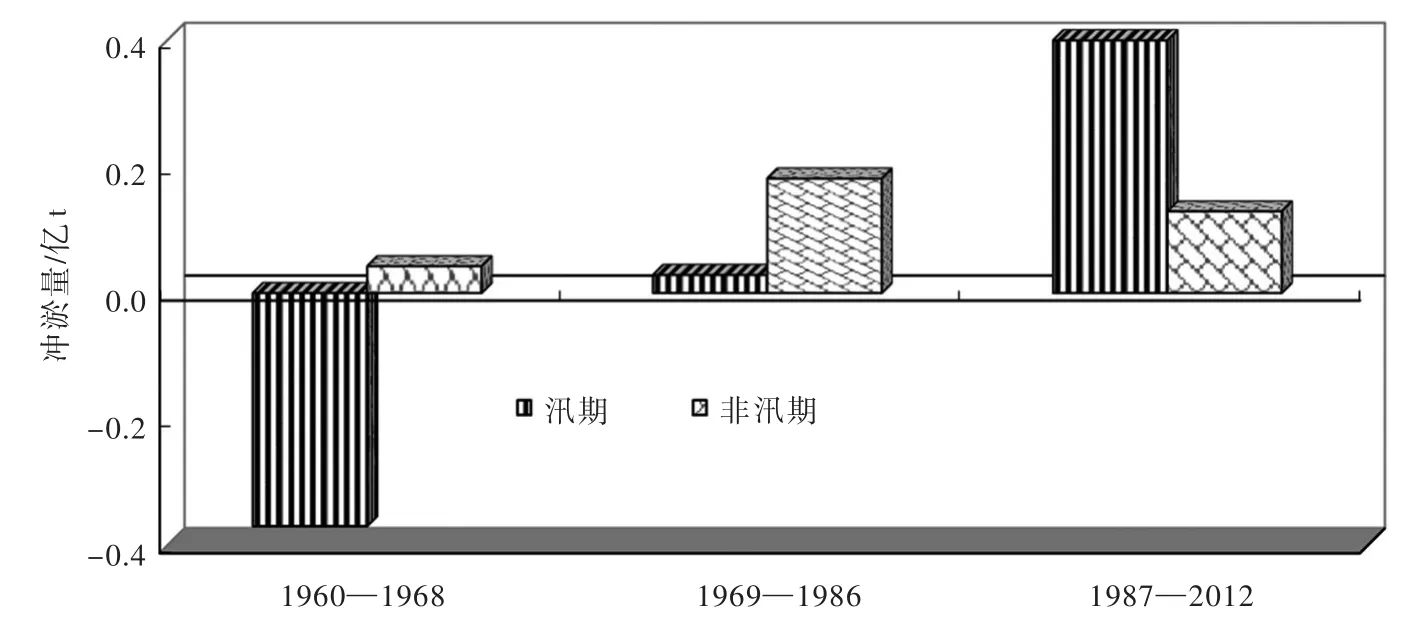

1968年以前,宁蒙河段汛期年均冲刷量0.369亿t,非汛期淤积0.042亿t。1969—1986年,宁蒙河段汛期、非汛期均表现为淤积,汛期、非汛期淤积量分别为0.029、0.181亿t,以非汛期淤积为主,汛期淤积量只占全年淤积量的13.8%。1987—2012年宁蒙河段淤积加重,汛期、非汛期淤积量分别为0.476亿t、0.129亿t,汛期淤积转化为全年淤积的主体,占全年淤积量的78.2%。表明宁蒙河段不同时期年内的冲淤分配不同,1987年以来淤积加重主要发生在汛期(见图2)。

图1 宁蒙河段年冲淤量和累积冲淤量变化

图2 宁蒙河段冲淤量汛期、非汛期变化

2.2 河道淤积空间分布特征

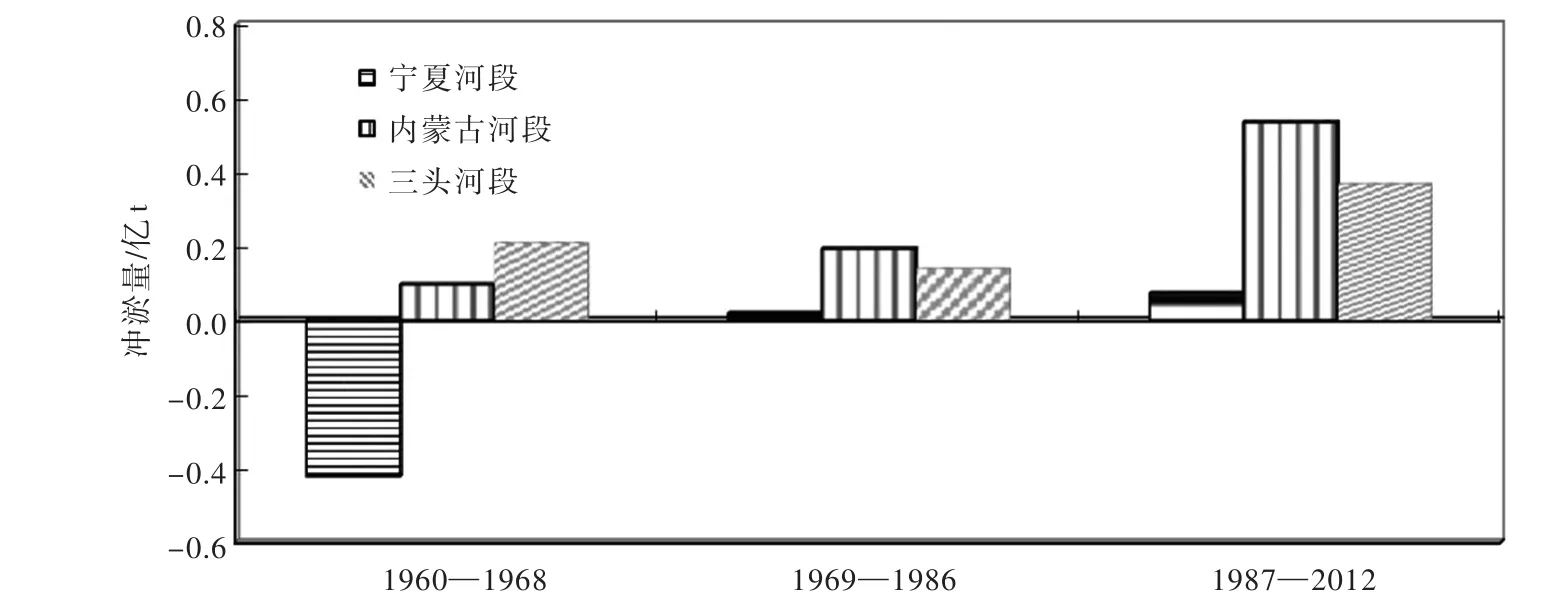

2.2.1 纵向淤积分布 1969—1986年宁夏河段、内蒙古河段年均淤积量分别为0.018亿t、0.192亿t,内蒙古河段淤积量占宁蒙河段该时期淤积总量的91.4%,其中内蒙古河段石嘴山至巴彦高勒河段、巴彦高勒至三湖河口河段、三湖河口至头道拐河段年均淤积量分别为0.084亿t、-0.030亿t、0.138亿t,三湖河口至头道拐河段淤积量占该时期宁蒙河段淤积总量的65.7%。1987—2012年宁夏河段、内蒙古河段年均淤积量分别为0.072亿t、0.534亿t,内蒙古河段淤积量占宁蒙河段该时期淤积总量的88.3%,其中石嘴山至巴彦高勒河段、巴彦高勒至三湖河口河段、三湖河口至头道拐河段年均淤积量分别为0.039亿t、0.129亿t、0.366亿t,三湖河口至头道拐河段淤积量占该时期宁蒙河段淤积总量的60.5%。可以看出,1980年代中期以后宁蒙河段淤积加重主要集中在内蒙古冲积性河段巴彦高勒至头道拐河段(见图3),尤其是三湖河口至头道拐河段。

图3 宁蒙河段冲淤量纵向分布

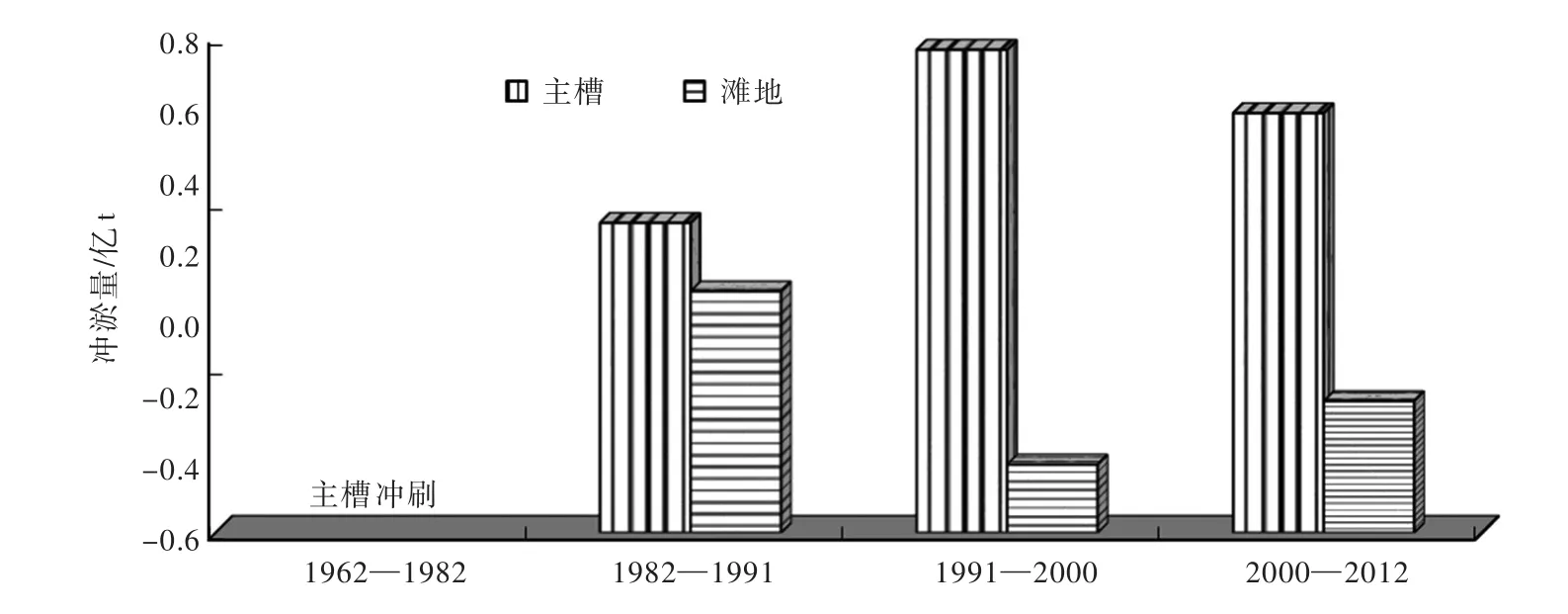

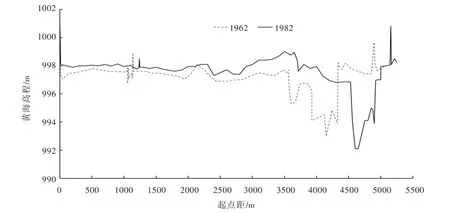

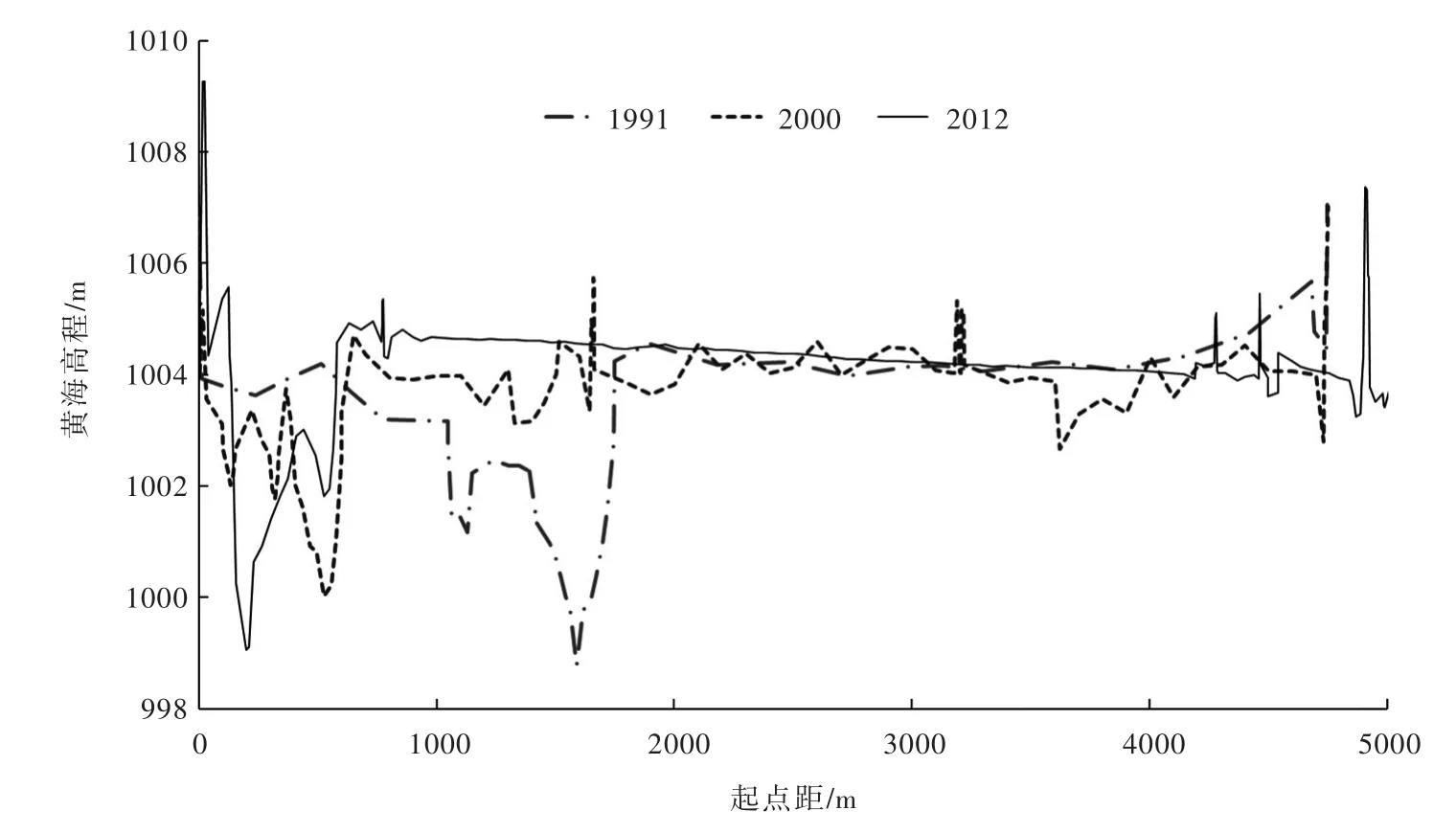

2.2.2 横向淤积分布 根据断面法冲淤量分析滩槽淤积比例变化(见图4),1962—1982年巴彦高勒至头道拐河段滩地淤积、主槽冲刷(见典型断面图5),主槽年均冲刷量为0.181亿t;1982—1991年,主槽、滩地同步淤积(见典型断面图6),分别为0.213亿t、0.166亿t,滩槽淤积比例基本相当,主槽淤积比例为56.2%;1991—2000年主槽淤积比例加大(见典型断面图7),主槽淤积量0.473亿t、滩地淤积量0.067亿t,主槽淤积比例为87.6%;2000年至2012年,巴彦高勒至头道拐河段年均淤积泥沙0.385亿t,其中主槽淤积量为0.293亿t,占淤积总量的76.1%,滩地年淤积量为0.092亿t,占淤积总量的23.9%。

图4 内蒙古巴彦高勒至蒲滩拐河段滩槽淤积比例变化

图5 黄淤90号断面(上距巴彦高勒383 km)变化

图6 黄淤50号(上距巴彦高勒249 km)断面变化

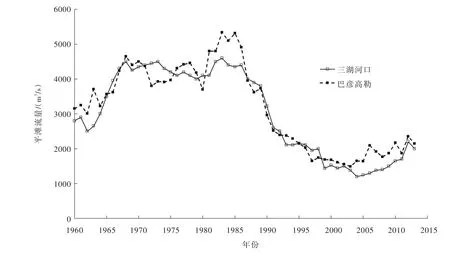

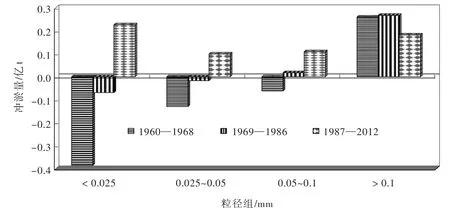

上述分析表明,1980年代中期以来河道淤积以主槽淤积为主,断面萎缩,导致中水河槽过流能力下降。从巴彦高勒、三湖河口水文站断面平滩流量历年变化(图8)可以看出,1960年代至1970年代,内蒙古巴彦高勒至头道拐河段的主槽过流能力增大,平均平滩流量从2600 m3/s左右增加到4000 m3/s左右,80年代中期后平滩流量逐渐下降,至2000年降低至1500 m3/s左右,2004年平滩流量最小,最小平滩流量不足1000 m3/s,其后有所恢复。2012年宁蒙河段干流洪水持续近3个月,进口下河沿断面流量大于2000 m3/s、大于2500 m3/s、大于3000 m3/s的天数分别达到43 d、27 d、10 d,长历时持续的漫滩洪水过程使宁蒙河段尤其是内蒙古巴彦高勒至头道拐河段主槽冲刷、滩地淤积,平滩流量明显增大,增加200~500 m3/s左右,巴彦高勒至头道拐河段断面最小平滩流量为1590 m3/s,平均平滩流量达到2070 m3/s。

图7 黄淤73号(上距巴彦高勒318 km)断面变化

图8 巴彦高勒、三湖河口水文站断面平滩流量变化

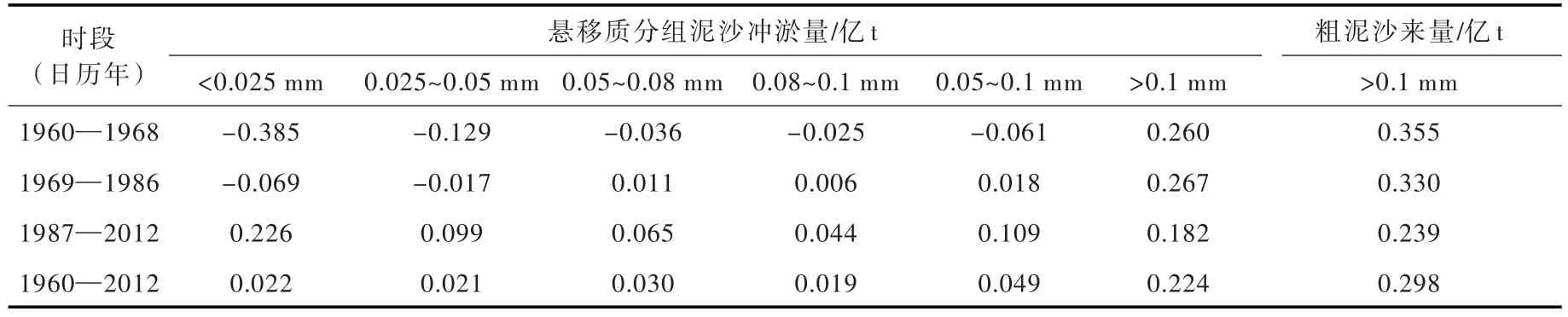

2.3 河道淤积分组泥沙特征1968年以前,宁蒙河段全沙为冲刷,冲刷主要集中在小于0.1 mm的各分组泥沙(见表4和图9),小于0.025 mm、0.025~0.05 mm、0.05~0.1 mm年均冲刷量分别为0.385亿t、0.129亿t、0.061亿t;1968年以后,小于0.1mm的各分组泥沙逐渐转向了淤积,1987—2012年小于0.025 mm、0.025~0.05 mm、0.05~0.1 mm年均淤积量分别为0.226亿t、0.099亿t、0.109亿t。大于0.1 mm的泥沙各时期均为淤积,1987年以后由于该粒径组的来沙减少(主要是泥沙粒径较粗的入黄风积沙量减少[10]以及干流来沙量减少,使进入宁蒙河段粒径大于0.1 mm的粗泥沙整体有所减少,由1968年以前的年均0.355亿t减少为0.239亿t),淤积量有所减少。可见,淤积加重主要集中在小于0.1 mm的各粒径组泥沙,而大于0.1 mm的粗颗粒泥沙淤积量则有所减少。

表4 宁蒙河段悬移质泥沙冲淤量组成

图9 宁蒙河段不同时期悬移质泥沙冲淤量组成

3 河道淤积原因分析

通过对宁蒙河段淤积时空分布特征分析,宁蒙河段淤积主要发生在1980年代中期以后,淤积河段主要发生在巴彦高勒至头道拐河段,以汛期主槽淤积为主,导致中水河槽过流能力下降,平滩流量由4000 m3/s左右减少至1500 m3/s左右。可能引起宁蒙河段淤积变化的原因包括干流来水来沙、支流来水来沙、风积沙、引水等[11-13]。

3.1 干流来水来沙影响

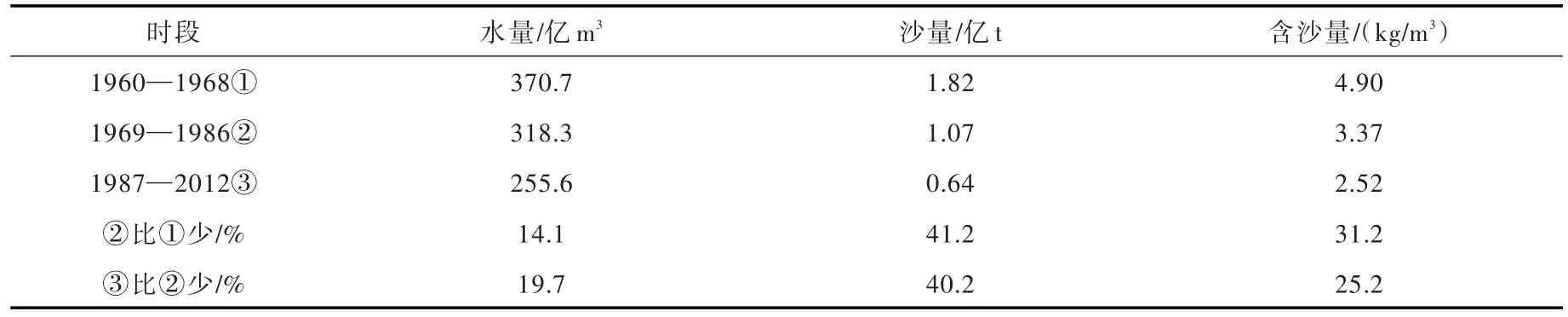

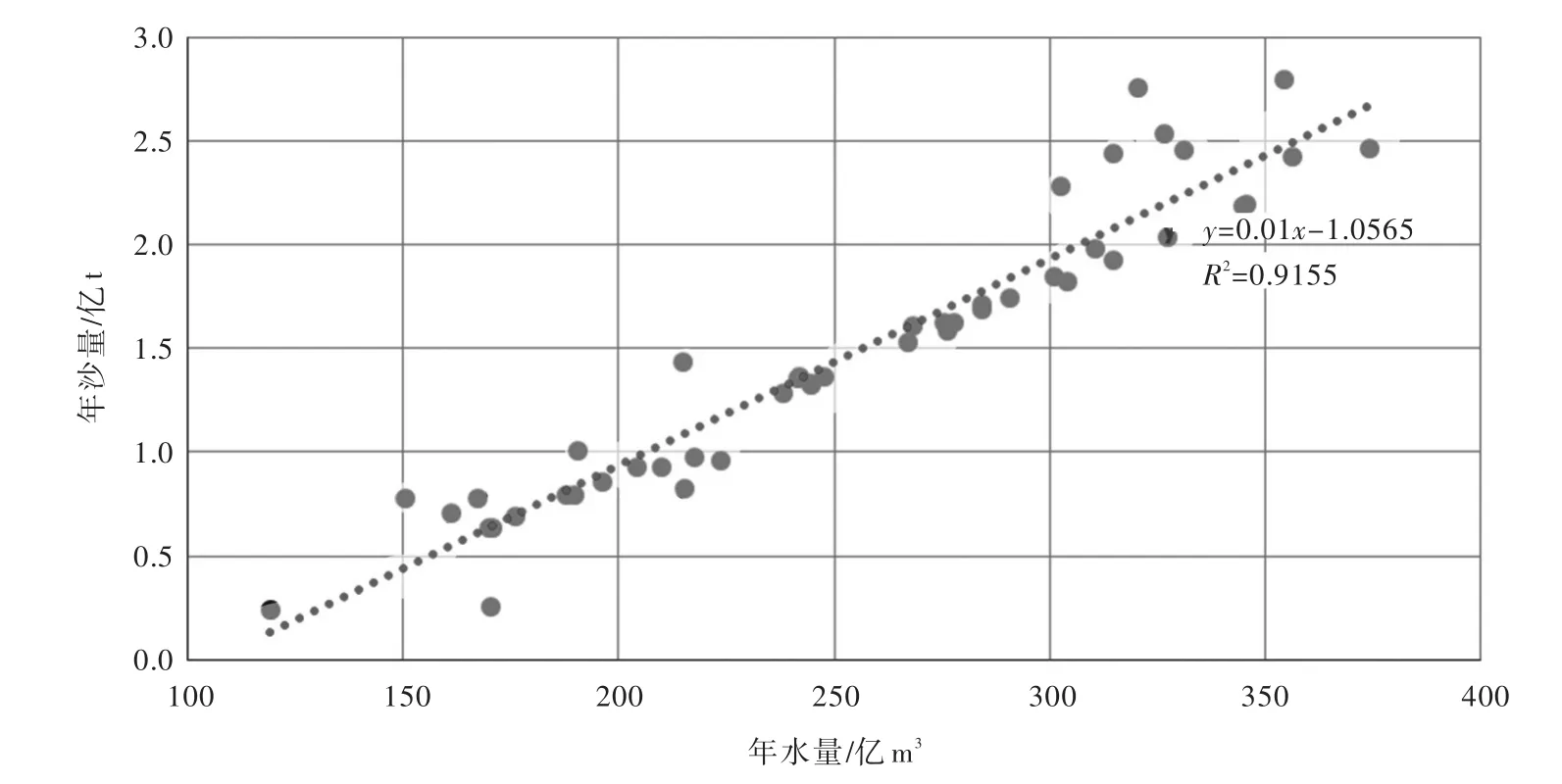

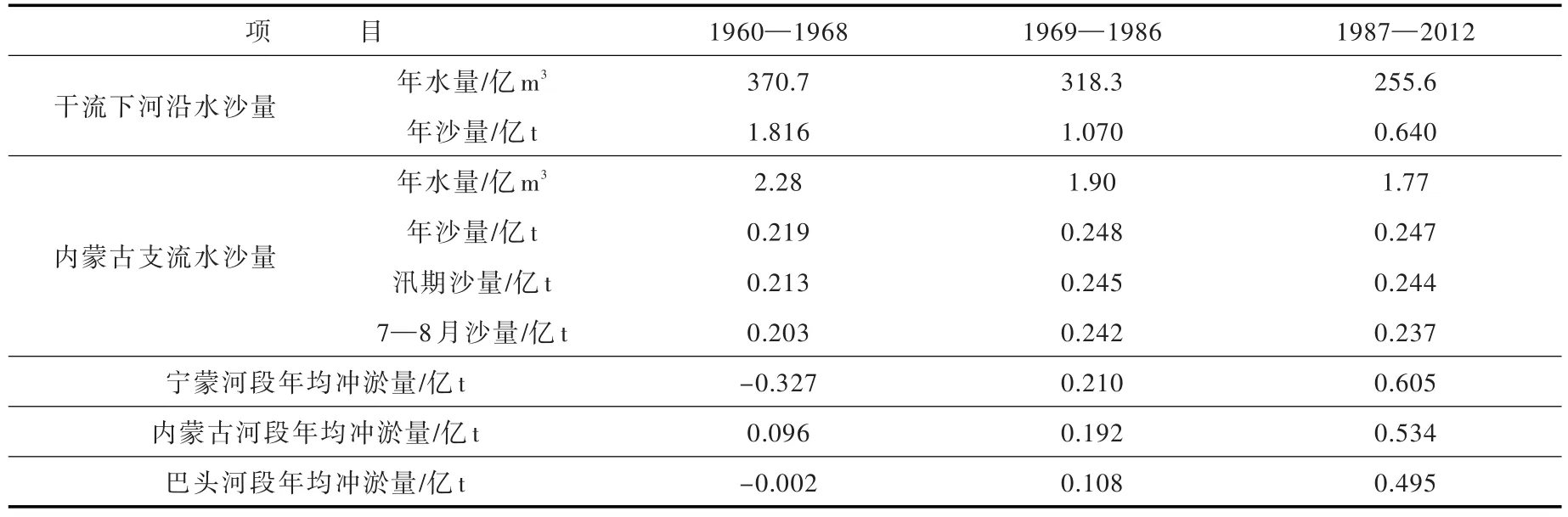

3.1.1 干流水沙量变化影响 统计宁蒙河段干流水沙量变化见表5。由表可知,进入宁蒙河段干流的水沙量减少,1960—1968年、1969—1986年、1987—2012年进入宁蒙河段的干流水量分别为370.7亿m3、318.3 亿 m3、255.6 亿 m3,干流沙量是1.82 亿 t、1.07 亿 t、0.64 亿 t,含沙量是4.90 kg/m3、3.37 kg/m3、2.52 kg/m3。可见,干流来水量减少的同时来沙量也在减少,且来沙量减少程度大于来水量减少程度,与1968年以前相比,1987年以后的含沙量减小了近一半。根据宁蒙河段出口头道拐站1968年以前的年水沙量关系(见图10)可知,年水量减少可携带的年沙量也减少,1987—2012年与1960—1968年相比年水量减少115.1亿m3,按照1968年以前头道拐水沙量关系匡算,年水量减少115.1亿m3可携带的年沙量应减少1.15亿t,而实际下河沿来沙量减少了1.18亿t。因此,仅从干流下河沿站来水来沙量减少看,不应是加重河道淤积的主要影响因子。

3.1.2 干流水沙过程变化影响 干流水沙过程变化主要分析龙羊峡、刘家峡等大型水库调蓄影响。

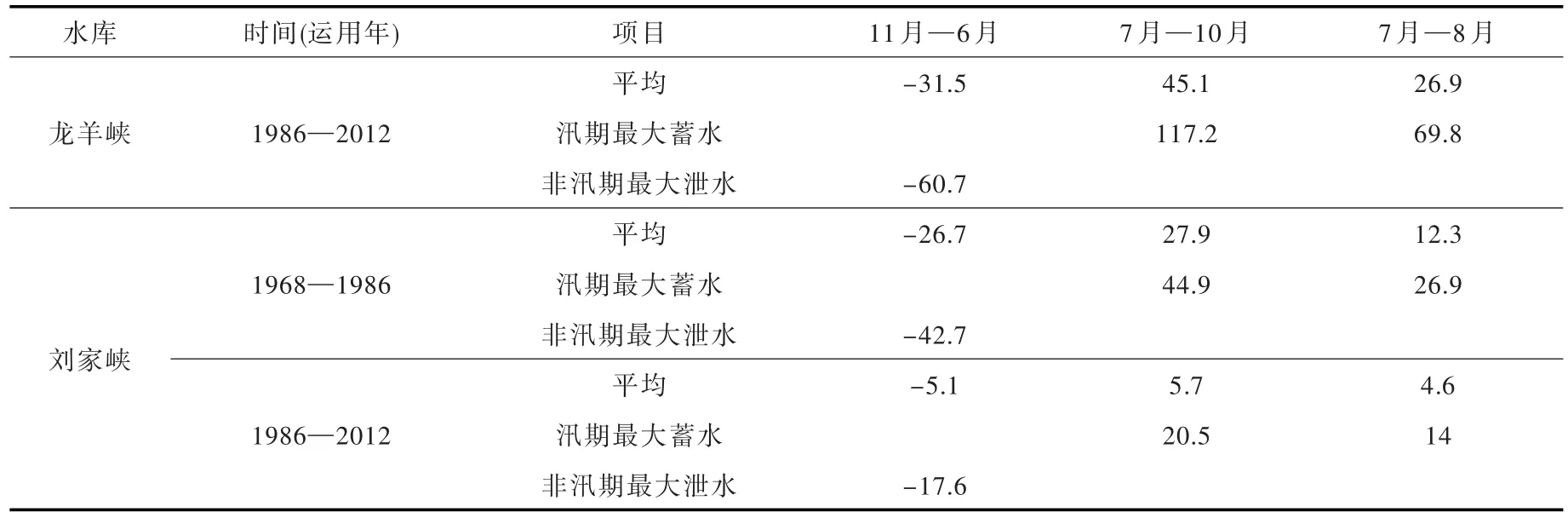

(1)汛期水量减少。统计龙刘水库蓄泄水情况见表6,1968—1986年刘家峡水库单库运用期间,汛期最大蓄水量44.9亿m3,平均蓄水量27.9亿m3,其中7—8月平均蓄水量12.3亿m3;1986年11月龙羊峡水库投入运用后,龙刘水库联合调节,1986—2012龙羊峡水库汛期最大蓄水量117.2亿m3,平均蓄水量45.1亿m3,其中7—8月平均蓄水量26.9亿m3,同时期刘家峡水库汛期最大蓄水量20.5亿m3,平均蓄水量5.7亿m3,7—8月平均蓄水量4.6亿m3,该时期两个水库汛期蓄水量达到50.8亿m3,7—8月蓄水量31.5亿m3。

表5 宁蒙河段干流下河沿站不同时期年均水沙量变化

图10 头道拐站年水量与沙量相关关系

表6 龙羊峡、刘家峡水库蓄、泄水(+蓄水,-泄水)

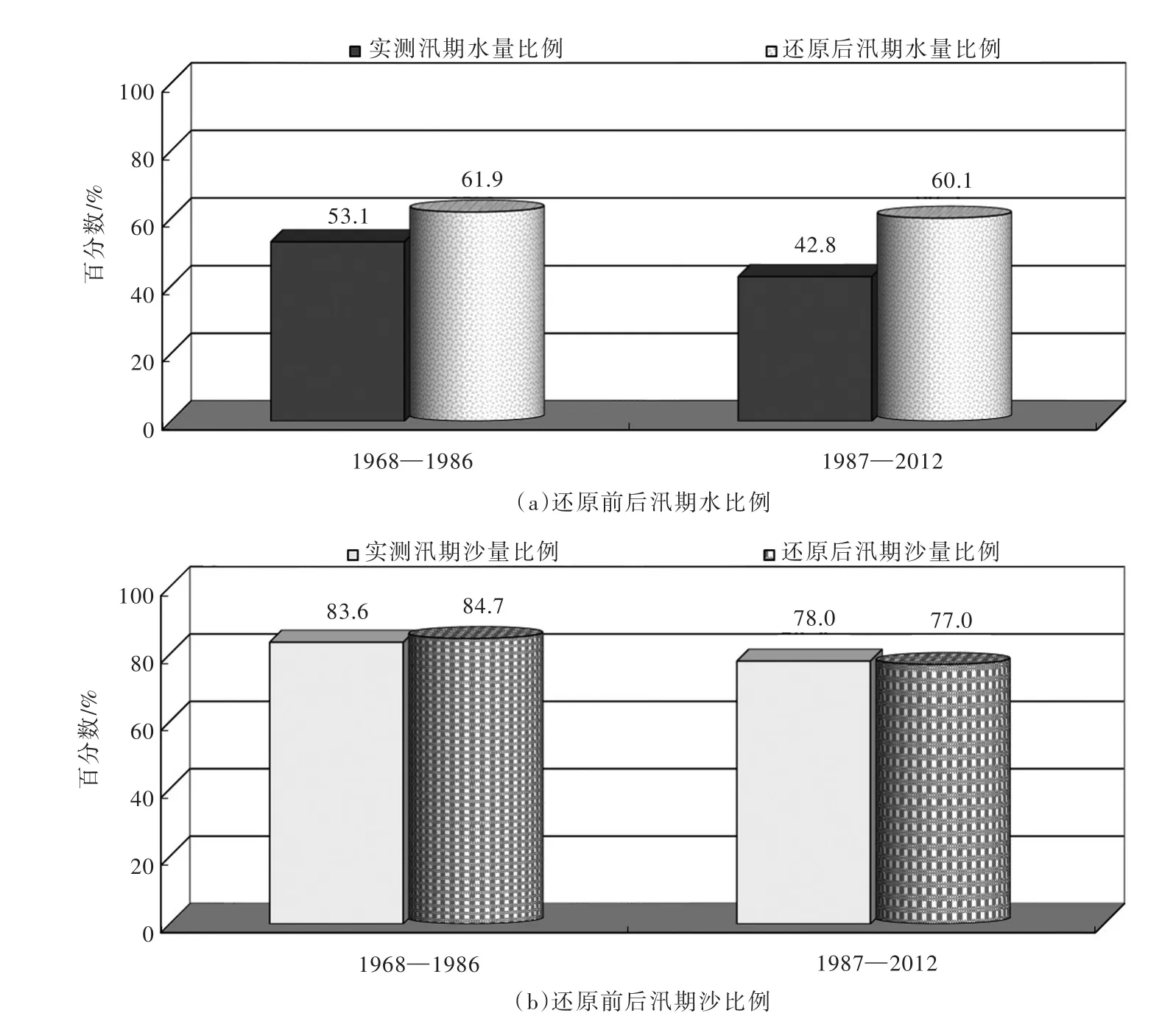

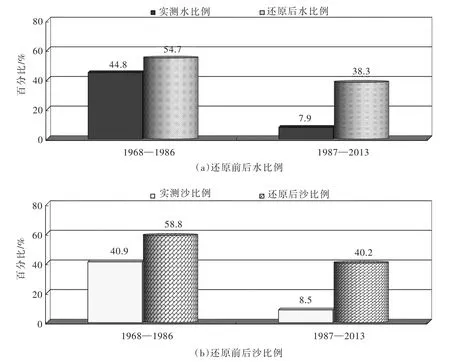

通过对龙刘水库的还原计算进一步分析龙刘水库运用对汛期水沙的影响。还原前后下河沿汛期水沙量比例见图11。1969—1986年、1987—2012年下河沿还原后的汛期水量占全年水量的比例分别为61.9%、60.1%,汛期沙量占全年沙量的比例分别为84.7%、77.0%。还原前后对比可知,刘家峡水库蓄水运用后至龙羊峡水库蓄水运用前,由于刘家峡水库的调节作用,下河沿汛期来水比例由61.9%减少为53.1%,汛期来沙比例由84.7%减少为83.6%。龙羊峡水库运用后,与刘家峡水库联合运用,进一步改变了径流年内分配过程,下河沿站汛期来水比例由60.1%减少为42.8%,汛期来沙比例变化不大。可见,由于上游龙刘水库联合调节运用,显著改变了进入宁蒙河段干流径流年内分配,汛期水量比例下降,汛期水量减少。

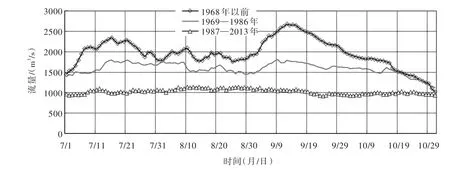

(2)大流量天数减少,流量趋于均匀化。图12为下河沿断面汛期多年平均流量过程,可以看出,1968年以前,下河沿流量过程有明显的伏汛、秋汛两个大流量过程,其后随着刘家峡、龙羊峡水库相继运用,尤其是1986年龙刘水库联合运用后,下河沿汛期流量过程趋于均匀化,已无明显的大流量过程。

图11 下河沿站不同时段还原前后汛期水量比例变化图

图12 下河沿不同时期汛期日均流量过程变化

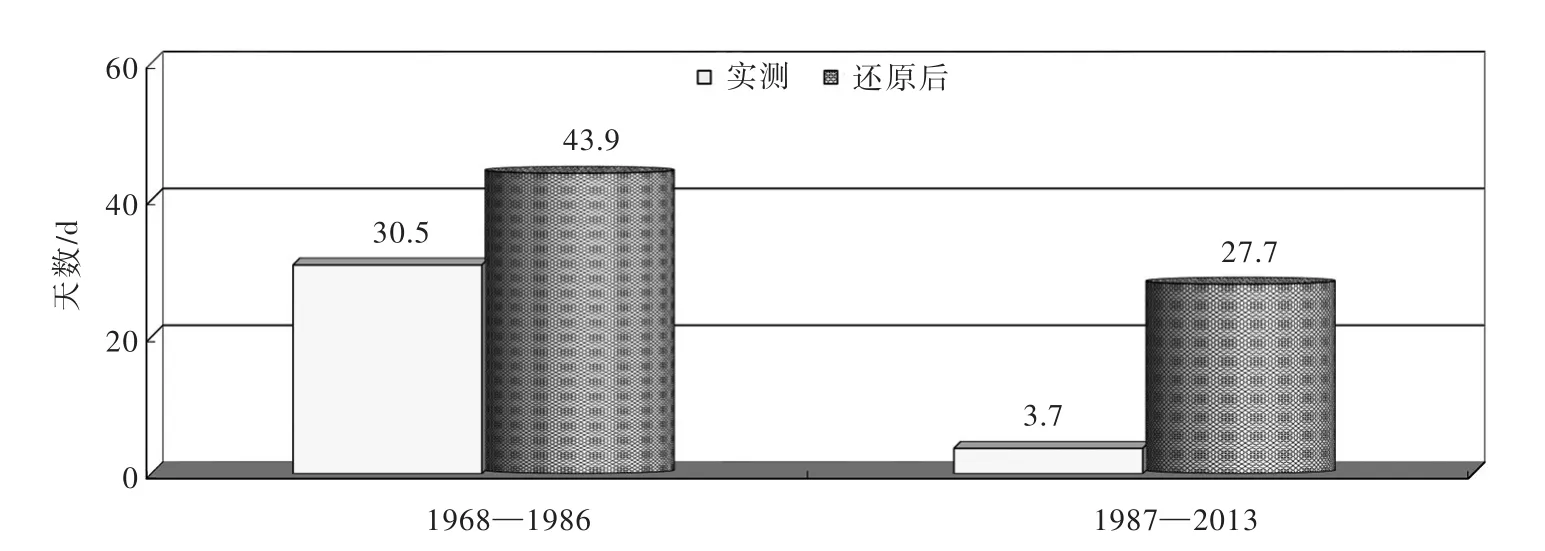

还原前后下河沿汛期大于2000 m3/s以上的流量级天数及相应水沙量比例见图13、图14。1969—1986年、1987—2013年下河沿还原后2000 m3/s以上流量天数为分别43.9 d、27.7 d,相应水量比例为54.7%、38.3%,相应沙量比例为58.8%、40.2%。还原前后对比可知,刘家峡水库蓄水运用后至龙羊峡水库蓄水运用前,由于刘家峡水库的调节作用,下河沿汛期大于2000 m3/s以上的流量级天数由43.9 d减少为30.5 d,减少了13.4 d,相应水量比例由54.7%减少为44.8%,减少了9.9%,相应沙量比例由58.8%减少为40.9%,减少了17.9%。龙刘水库联合运用后,进一步减少了大流量过程,下河沿汛期大于2000 m3/s以上的流量级天数由27.7 d减少为3.7 d,减少了24.0 d,相应水量比例由38.3%减少为7.9%,减少了30.4%,相应沙量比例由40.2%减少为8.5%,减少了31.7%。可见,龙刘水库联合运用显著减少了汛期大流量过程及其水沙量比例。

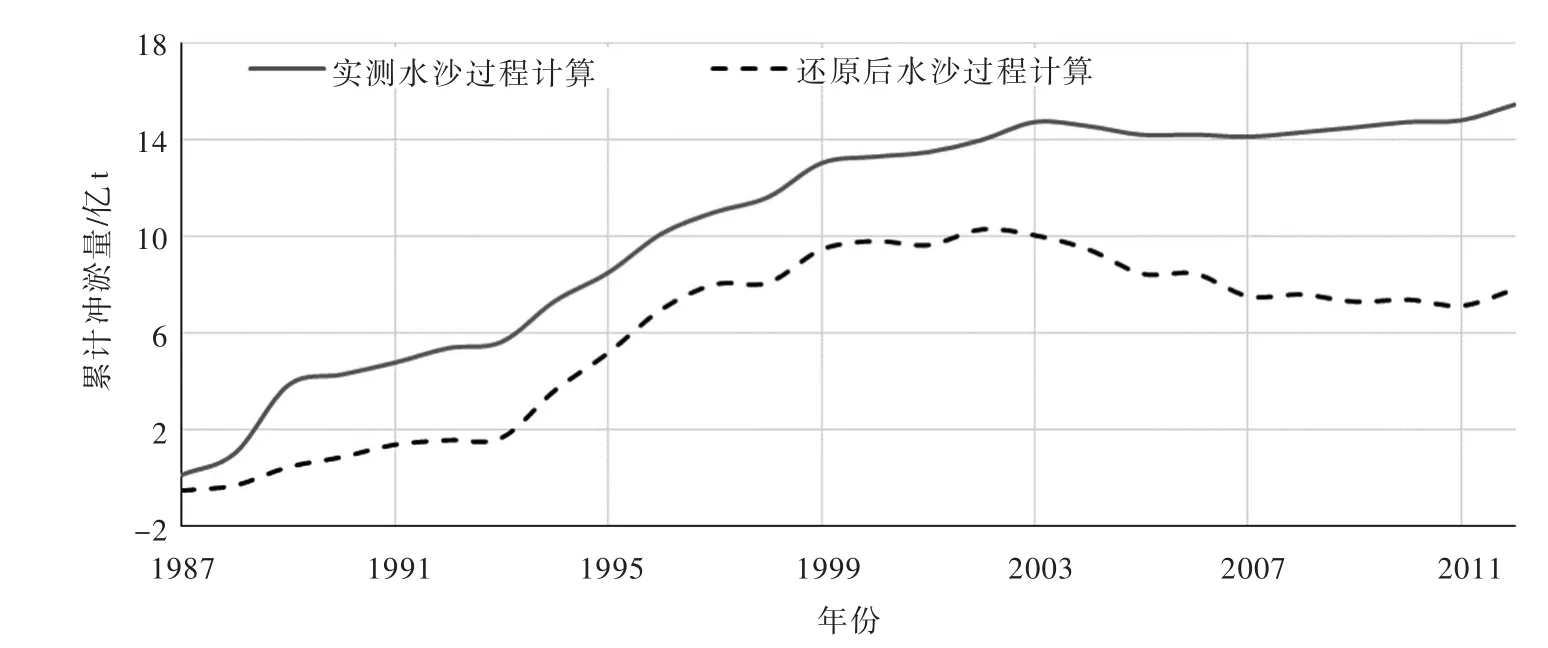

综上分析,龙刘水库联合调蓄运用显著改变了进入宁蒙河段水流条件,减少汛期水量的同时削减了有利于宁蒙河段输沙的大流量过程,使流量过程趋于均匀,对宁蒙河段泥沙输移极为不利。根据还原前后的下河沿水沙量及过程,利用数学模型对宁蒙河段冲淤量情况进行了模拟计算(累计冲淤量过程见图15),结果表明在还原后的水沙过程条件下,宁蒙河段年均淤积量为0.307亿t,与实测淤积量0.605亿t相比,龙刘水库造成的淤积影响量为0.293亿t,约占淤积量的一半,可见龙刘水库联合运用对宁蒙河段淤积影响很大。

图13 下河沿还原前后汛期2000 m3/s以上流量级天数

图14 下河沿还原前后汛期2000 m3/s以上流量级水、沙量比例

图15 龙-刘水库还原前后宁蒙河段累计冲淤量变化

3.2 区间支流来水来沙和入黄风积沙影响宁蒙河段近期淤积加重主要集中在内蒙古河段尤其是巴彦高勒至头道拐河段。内蒙古河段支流来沙主要来自十大孔兑,对比分析内蒙古河段支流不同来沙期河道冲淤量变化情况见表7。

表7 内蒙古河段支流不同时期来水来沙与冲淤量对比分析

由表可知,1960—1968年、1969—1986年、1987—2012年内蒙古河段支流来沙量分别为0.219亿t、0.248亿t、0.247亿t,其中汛期来沙量分别为0.213亿t、0.245亿t、0.244亿t,7—8月来沙量分别为0.203亿t、0.242亿t、0.237亿t。与1986年以前相比,支流来沙量变化不大,来沙期属性也没有变化(来沙组成也无趋势变化),7—8月仍然是支流主要来沙期。1960—1968年比1987—2012年支流来沙量略小,内蒙古河段发生了冲刷;1969—1986年支流来沙量与1987—2012年支流来沙量基本相同,内蒙古河段淤积量也远小于1987年以后淤积量。因此,1987年以后支流来沙不是内蒙古河段淤积加重的主要原因。

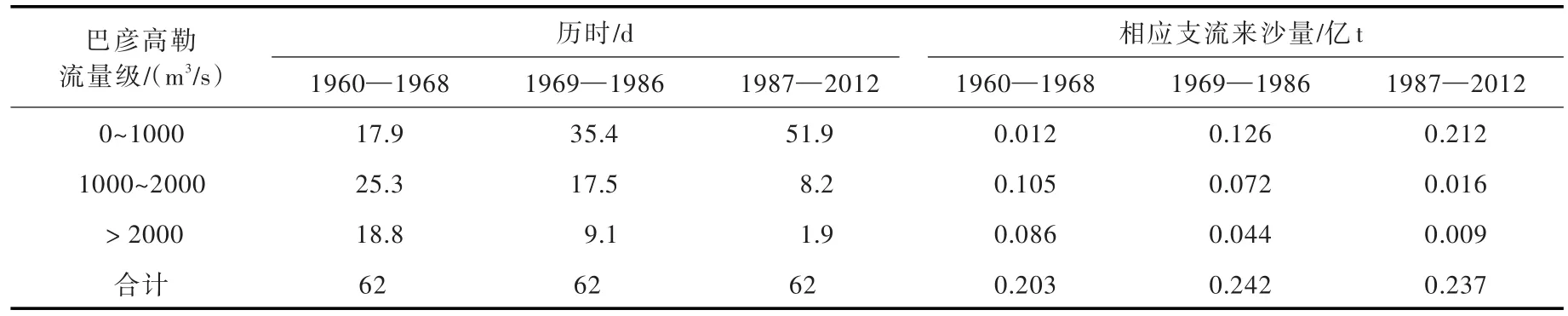

统计分析支流主要来沙期7—8月来沙与干流来水的遭遇情况,见表8。由表可知,1960—1968年7—8月支流来沙仅0.012亿t遭遇干流来水流量1000 m3/s以下,其他来沙主要遭遇干流来水流量1000 m3/s以上,1969—1986年7—8月支流来沙有0.126亿t遭遇干流来水流量1000 m3/s以下,1987—2012年7—8月支流来沙有0.212亿t遭遇干流来水流量1000 m3/s以下。分析表明,由于支流来沙期间遭遇干流的来水情况发生了显著变化,由原来主要遭遇干流1000 m3/s以上的流量过程变为主要遭遇1000 m3/s以下的流量过程,这种情况下干流对支流洪水的稀释作用必然减弱,不利于支流泥沙输移,加重河道淤积。

表8 内蒙古河段支流7—8月不同时期相应干流来水的来沙情况

宁蒙河段入黄风沙在1990年代以后由于风速减弱等因素影响[10],进入宁蒙河段的风积沙量是减小的,因此入黄风积沙量不应是宁蒙河段淤积加重的原因。

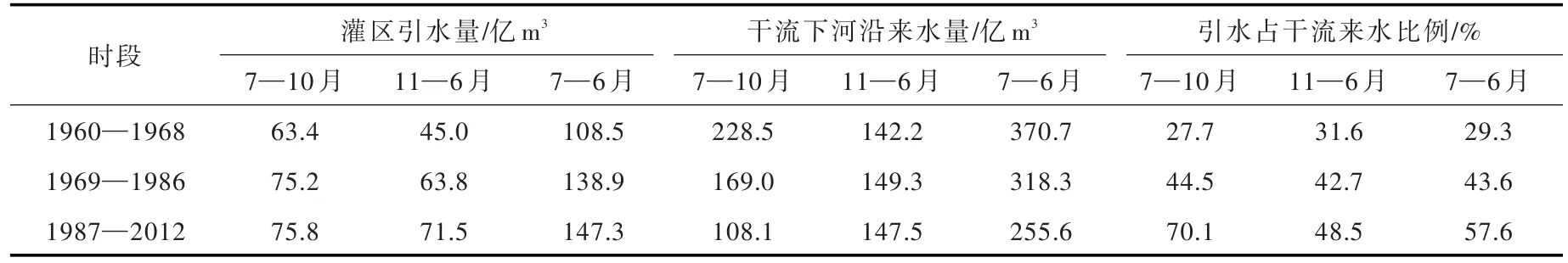

3.3 灌区引水影响宁蒙河段引水主要集中在在4—11月,其中5—7月是用水高峰期。对比分析宁蒙河段不同时期引水与干流来水情况见表9。1960—1968年、1969—1986年、1987—2012年宁蒙河段灌区引水量分别为108.5亿m3、138.9亿m3、147.3亿m3,其中汛期引水量分别为63.4亿m3、75.2亿m3、75.8亿m3。可以看出,与1968年以前相比,1968—1986年灌区引水量增加较多,1986年以后灌区全年引水量又略有增加,汛期引水量基本维持不变。但是由于1986年以后干流来水尤其是汛期来水量减少(汛期来水量由228.5亿m3减少至108.1亿m3),导致灌区引水量占汛期来水量的比例显著增加,由27.7%增加到70.1%。可见,由于干流来水量尤其是汛期来水量减少,使引水比例尤其是汛期引水比例相对加大,这在一定程度上进一步加剧了水沙关系的不协调,影响宁蒙河段泥沙输移,加重河道淤积。

表9 宁蒙河段灌区引水与干流来水情况对比

4 结论

(1)宁蒙河段沙量平衡法和断面法冲淤量对比分析表明,两种方法计算结果接近,沙量平衡法冲淤量成果在时间尺度上连续性好但在空间上不能给出滩槽冲淤量,断面法冲淤量成果可给出滩槽冲淤量但在时间尺度上不能给出详细时段的冲淤量,可相互补充分析宁蒙河段淤积时空分布特征。

(2)宁蒙河段不同时期年内的冲淤分配特征不同,1987年以来宁蒙河段淤积加重,淤积加重主要集中在汛期;从淤积空间分布看,宁蒙河段淤积主要发生在内蒙古三湖河口至头道拐河段和巴彦高勒至三湖河口河段,1987年以来以河槽淤积为主,断面萎缩;从淤积泥沙组成看,1987年以来淤积量增加主要集中在小于0.1 mm的各粒径组泥沙,而大于0.1 mm的粗颗粒泥沙因来量减少(主要是泥沙粒径较粗的入黄风积沙量减少以及干流来沙量减少所致)淤积量有所减少。

(3)1980年代中期以后干流水沙条件变化特别是汛期水量和有利于输沙的大流量过程减少,是导致宁蒙河段特别是巴彦高勒至头道拐河段淤积萎缩加重的主要原因。河道淤积萎缩导致中水河槽过流能力下降,给宁蒙河段尤其是内蒙古河段防凌防洪带来严重威胁。

[1]刘晓燕,侯素珍,常温花.黄河内蒙古河段主槽萎缩原因和对策[J].水利学报,2009,40(9):1048-1054.

[2]翟家瑞,钱云平 .黄河宁蒙河段防洪形势分析与对策[N].黄河报,2006-03-07(3).

[3]冯国华,朝伦巴根,高瑞忠,等.黄河内蒙古段防凌对策研究[J].水文,2009(2):47-49.

[4]龙虎,杜宇,邬虹霞,等.黄河宁蒙河段河道淤积萎缩及其对凌汛的影响[J].人民黄河,2007(3):25-26.

[5]可素娟,吕光圻,任志远.黄河巴彦高勒河段冰塞机理研究[J].水利学报,2000(7):66-69.

[6]马睿,马良,张罗号,等.黄河流域典型沙质河段冲淤量预估方法及应用[J].水利学报,2016,47(10):1277-1286.

[7]周丽艳,鲁俊,张建.黄河宁蒙河段沙量平衡法冲淤量的计算及修正[J].人民黄河,2008(7):30-31.

[8]张建,周丽艳,陶冶.黄河宁蒙河段冲淤演变特性分析[J].人民黄河,2008(8):43-44.

[9]侯素珍,王平,常温花,等.黄河内蒙古河段冲淤量评估[J].人民黄河,2007(4):21-23.

[10]杜鹤强,薛娴,王涛,等.1986-2013年黄河宁蒙河段风蚀模数与风沙入河量估算[J].农业工程学报,2015(3):142-151.

[11]鲁俊,周丽艳,张厚军,等.黄青铜峡水库排沙对下游河道冲淤的影响[J].人民黄河,2012(3):19-21.

[12]胡春宏,陈绪坚,陈建国.黄河水沙空间分布及其变化过程研究[J].水利学报,2008,39(5):518-527.

[13]李秋艳,蔡强国,方海燕.黄河宁蒙河段河道演变过程及影响因素研究[J].干旱区资源与环境,2012(2):68-73.