国内外重症医学科医疗质量控制研究现状

■ 冯煜坤 席修明

危重症医学是一门主要研究危及患者生命的病理生理学改变和脏器功能障碍或衰竭的发病机制、诊断、监测以及治疗问题的临床学科,其临床基地为重症监护治疗病房(intensive care unit,ICU),其核心技术为脏器功能检测与脏器支持技术。国外的第一个ICU病房可以追溯到1958年,国内于20世纪80年代在一些大型医疗机构建立了ICU[1]。

1 国际重症医学医疗质量控制指标

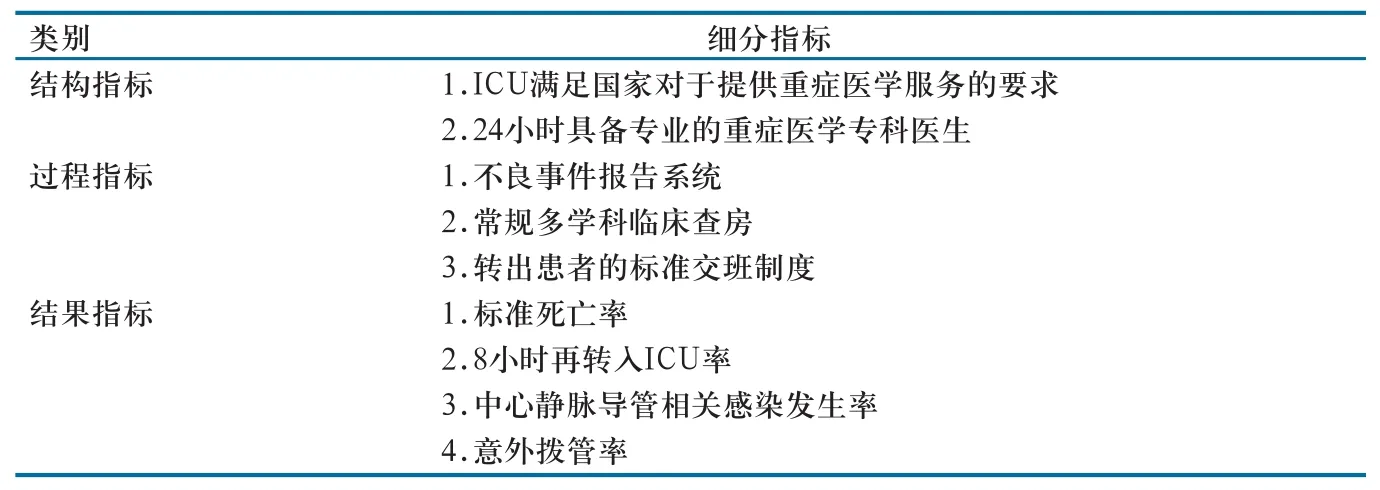

2010年,欧洲重症监护医学协会年会(Europeansociety of Intensive Care Medicine,ESICM)组织了一个含有18位专家的专家组,对欧洲主流ICU质量控制的指标进行评判,评判的标准为90%以上一致通过原则。共有111个指标被整理划分为102个独立的项目中,经过连续5次的专家辩论,时间从2010年4月至2011年7月。最终取定9个最终指标,这些指标按照“结构-过程-结果”进行了分类[2],见表1。

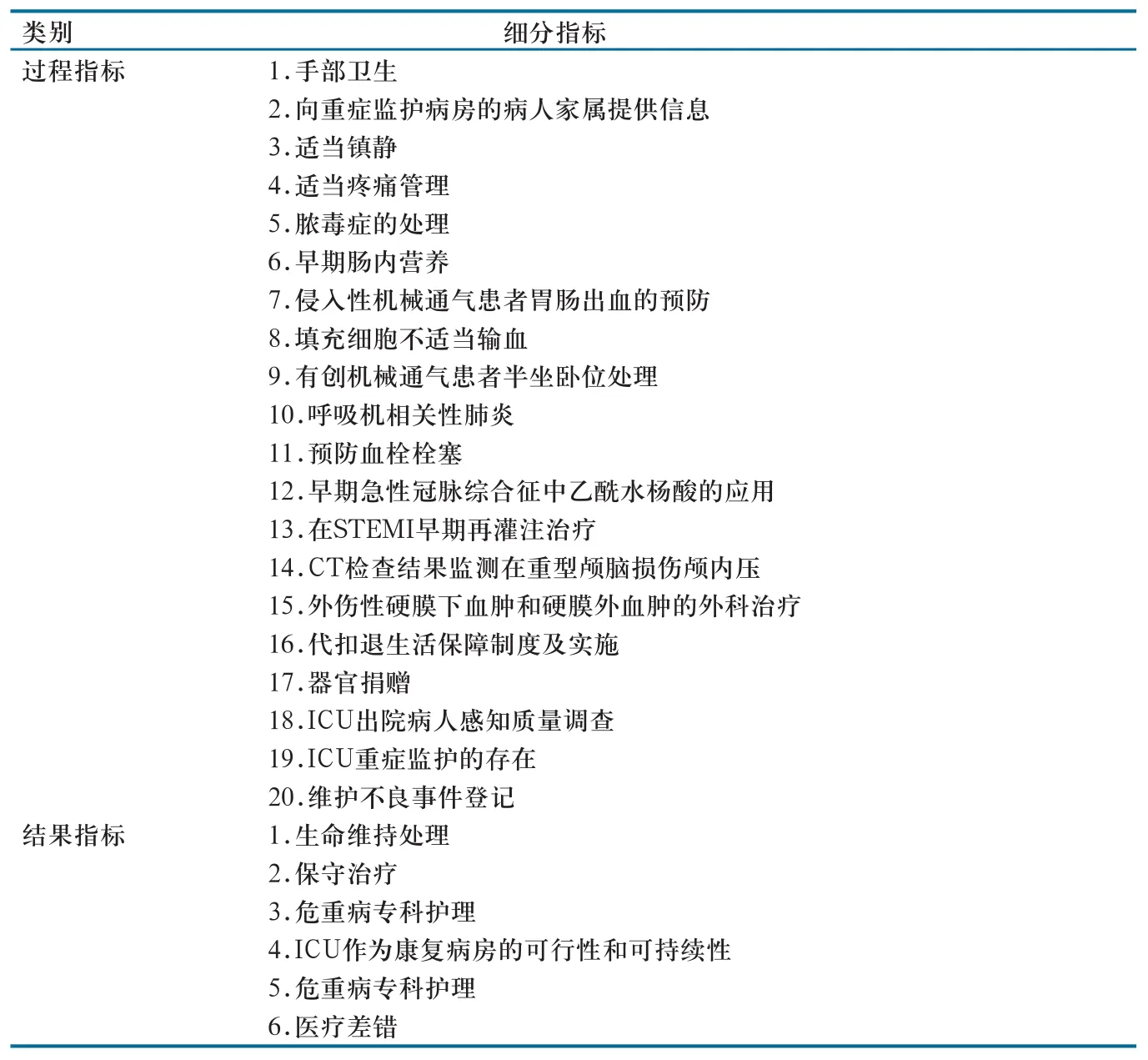

印度学者R a y等[3]在其研究中指出,印度I C U首席委员会(The executive committee of theIndian Society of CriticalCare Medicine,ISCCM)在2008年决定将质量控制指标应用到烧伤监护病房、冠心病监护病房、心胸外科监护病房、内科监护病房、内外科教学病房、内科外科手术后病房、儿科监护病房、神经内科监护病房、神经外科监护病房、外科监护病房、创伤监护病房等11个科室,并将该质量控制指标纳入印度ICU的管理当中。

表1 ESICM评定后最终的9项指标

根据ISCCM,印度ICU质量控制从以下6个方面进行:ICU概况、患者安全、人事发展、过程描述、结果描述、医院感染控制。其中ICU概况从生存率、死亡率、成本有效性、医院设备、医院管理人员等方面进行控制。过程指标包括20个细分指标,结果指标包括6个细分指标,见表2。

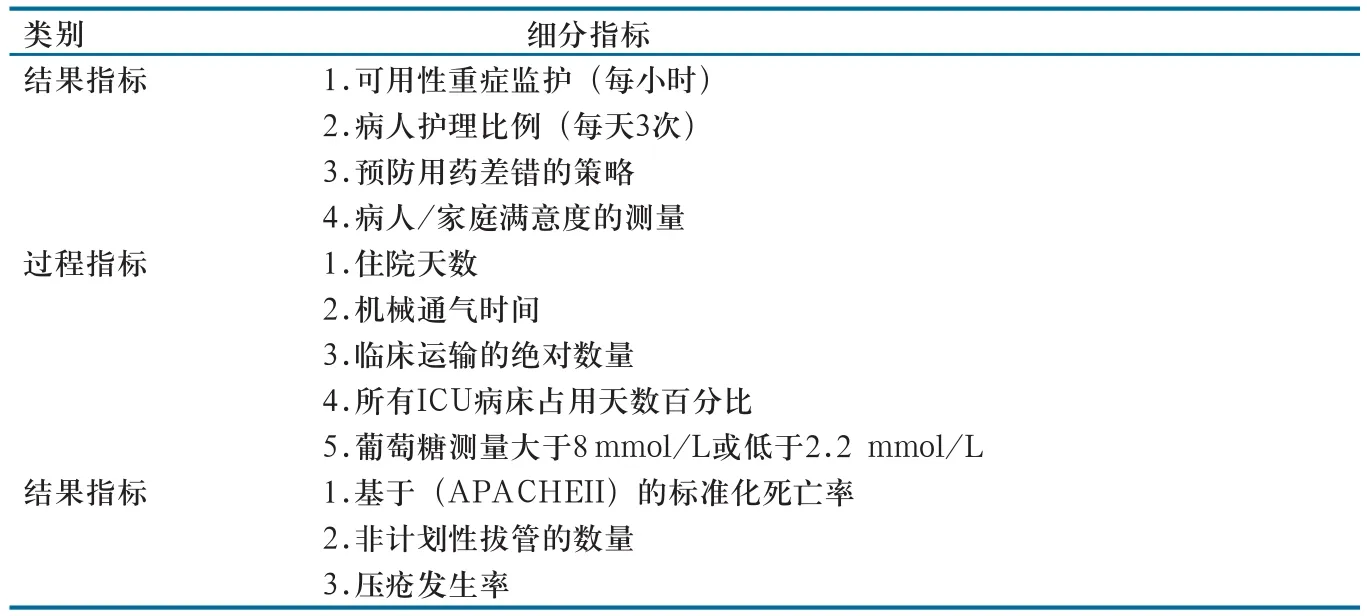

荷兰重症医学评价中心(Dutch National Intensive Care Evaluation,NICE)在1996年建立了关于ICU患者的数据库。数据库中数据也是采用Donabedian教授的“结构-过程-结果”指标。结构、过程、结果3类指标是提升ICU质控的3种互补指标,共同促进最终结果的提升,并于2008年将指标建立完成[4]。指标见表3。

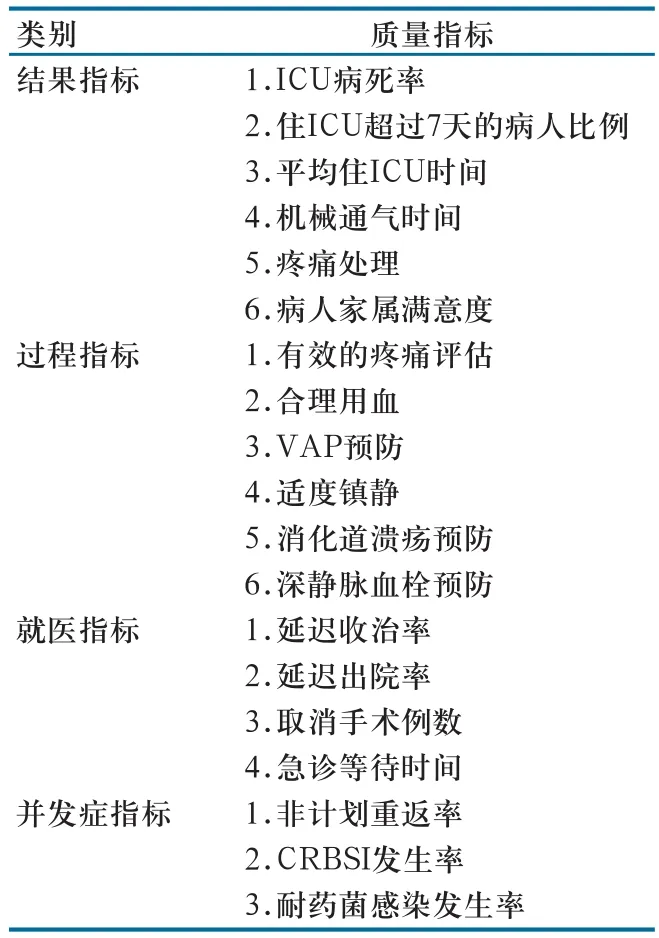

Flaatten通过在PubMed对荷兰、印度、德国进行ICU质控文章的收集,通过在西班牙、英国、瑞典、澳大利亚、苏格兰等官方网站关于ICU质控文件的收集,共整理出120个细分指标。研究指出,有26个指标被用于至少2个国家,同时没有一个指标被同时运用,较为运用广泛的是标准化死亡率(standardized mortality ratio,SMR),SMR被应用于以上6个国家中,38%的指标被应用于单一国家。2002年约翰霍普金斯大学公共卫生学院从1965-2000年中的3014篇关于ICU质量控制的文章进行了回顾性研究,将质量控制指标分为4大类:结果性指标、过程指标、就医指标、并发症指标[5],见表4。并提出对指标进行大规模选择性实验是非常必要的,对于未来医疗单位进行指标的选择有较好的指导作用。

2 国内重症医学医疗质量控制指标

2.1 国内发展历程

我国ICU出现在20世纪80年代,第一张病床于1982年在北京协和医院设立,在1984年建立综合ICU。20世纪90年代,原卫生部推出医院等级评审,要求三级医院必须建有ICU,这一评审要求也大大促进了我国ICU的建设与发展。进入21世纪,危重症医学取得了加速发展,2003年SARS的爆发,大量重症医学科医务人员对患者的抢救成果显著,医疗界对重症医学专业的认识加深。2003年《北京地区三级医院评审标准实施细则》对ICU过程和结果指标控制提出了12项具有指导意义的考核标准,成为影响较为深远的ICU质控考核标准之一。2005年3月中华医学会重症医学分会成立,是中国重症医学科(critical care medicine,CCM)发展的重要里程碑。2008年7月,国家标准正式将CCM确立为国家临床医学二级学科。2009年1月,原卫生部在《医疗机构诊疗科目名录》中正式设立了ICU的诊疗科目,并要求二级以上的医院必须设有ICU,并颁布了《重症医学科建设与管理指南(试行)》,成为中国医疗卫生事业发展过程中的重要转折点。2011年原卫生部《三级综合医院医疗质量管理与控制指标(2011年版)》提出了关于ICU质量控制的7类相关指标。随后于2015年,国家卫生计生委颁布了《重症医学专业医疗质量控制指标(2015年版)》,其中颁布的15项指标成为各医疗单位权衡其医疗质量的重要指标[6]。

表2 印度过程指标与结果指标

表3 荷兰“结构-过程-结果”质控指标

表4 约翰霍普金斯对ICU质量控制指标分类

2.2 国内研究成果

刘大为教授[7]在总结ESICM、加拿大以及法国等地关于ICU医疗质量的经验之后,提出高水平的质控取决于是否有高质量的质控数据,强调真实有效的质控数据对于研究成果的重要性。指出传统管理者用主观指标进行评价以及人工填报数据的弊端,并强调建立新的基于信息系统的质控评价体系,这种体系应该足够标准化、信息化、严谨性,同时强调进行持续的PDCA循环以改善医疗质量。郭熙泱[8]通过德尔菲法对ICU护理质量进行了指标的遴选,最终确定一级指标3个、二级指标22个、三级指标77个,一级指标运用Donabedian教授提出的“结构-过程-结果”理论,并赋予各个指标权重,使得指标有较强的对比性。张萌[9]通过介绍国外多学科专家组(multidisciplinaryteam,MDT),将MDT引入到重症医学科与其他临床科室的合作中,旨在建立MDT-ICU专家组,借此可以实现多科室专家的快速会诊,通过提升医疗救助水平,间接促进医院ICU质量控制的改善。周翔等[10]对北京市12所三级医院与10所二级医院重症医学科随机抽样,从结构、过程、结果指标进行分析,了解北京市重症医学科质量控制现状,结果发现北京市三级医院与二级医院在ICU资源配置上相近,但过程指标以及结果指标都要优于二级医院,同时三级医院导管相关血流感染(catheter related blood stream infection,CRBSI)以及呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)的发生率都要低于二级医院。王新伟等[11]以2015年国家卫生计生委颁布的《重症医学专业医疗质量控制指标(2015年版)》中的标准对沈阳某医院进行了分析,通过结构-过程-结果三维结构,对ICU患者收治率、ICU患者收治床日率、急性生理慢性健康评分、感染性休克3小时和6小时集束化治疗完成率等8项指标进行了2年数据的分析,将数据与国外文献报道的平均数据进行对比之后发现,急诊科和呼吸内科导管相关血流感染率较高,神经外科和心外科呼吸机相关肺炎感染率较高,提出建立ICU质量检测常态化制度以及体系化制度。张朝晖等[12]提出建立ICU分级制度,提出较为初级的ICU为一级ICU,主要职能为监测以及集中护理,二级ICU和三级ICU是真正规范的现代化ICU,根据分级不同医院为其配备相应的基础资源。

3 讨论

3.1 对ICU实行精细化管理

重症监护病房患者病情复杂且是医院感染的高发区,对其进行质量控制,必须做到精细化管理;对于不良事件,要进行不良事件危险因素的预防和及时上报工作。通过精细化管理,对ICU病房进行合理分区与学科整合,对相应区域负责人进行责任细化,对就诊流程进行精细化整理,对数据的收集进行信息化操作,做好“后ICU管理”[13-14]。

3.2 建立重症医学质控信息系统并进行PDCA循环实验

信息技术革命被称为第三次技术革命,在ICU领域,信息技术仍然发挥至关重要的作用,纸质数据或者人工数据上报会带来较大的误差与偏倚,不利于未来数据的分析和良好的临床风险预警系统的建立。应在多医疗单位的合作下,建立ICU质控信息系统,各医院也可以进行良好的配合,有利于重症医学医疗资源的优化配置[15-16]。

3.3 建立重症医学科监管与自查制度

英国对于医疗质量有其监管机构Monitor,对其医疗机构医疗质量进行国家形式的监管[17],这对于我国重症医学科也是一个较大的启发。通过监管机构的监管,可以更好地发现质量管理方面存在的问题以及质控数据收集整理与上报中的漏洞,同时可以起到对重症医学科集中管理的作用[18]。建立重症医学科质控自查制度,可以发现基础设施等存在的问题,从而解决问题,提高医疗服务水平,提高患者满意度。

[1]王辰,席修明.危重症医学[M].北京:人民卫生出版社,2012:2.

[2]Rhodes A, Moreno RP, Azoulay E, et al.Prospectively defined indicators to improve the safety and quality of care for critically ill patients:a report from the Task Force on Safety and Quality of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)[J]. Intensive Care Medicine,2012, 38(4):598-605.

[3]Ray B,SamaddarDP,TodiSK,etal.Quality indicators for ICU: ISCCM guidelines for ICUs in India[J]. Indian Journal of Critical Care Medicine,2009, 13(4):173.

[4]Voort PHJVD,Veer SNVD,Vos MLGD.The use of indicators to improve the quality of intensive care[J]. ActaAnaesthesiologicaScandinavi ca, 2012, 56(9):1084-1091.

[5]Berenholtz SM, Dorman T, Ngo K, et al.Qualitative review of intensive care unit quality indicators[J]. Journal of Critical Care, 2002,17(1):1.

[6]刘大为.实用重症医学[M].北京:人民卫生出版社,2012:5.

[7]周翔,马旭东,刘大为.新形势下重症医学质量控制要点[J].中华医学杂志,2014,94(27):2086-2089.

[8]郭熙泱.采用三维质量结构对重症医学科护理质量评价指标体系的初步研究[D].太原:山西医科大学, 2011.

[9]张萌.综合性医院重症医学多学科协作管理模式研究[D].广州:南方医科大学,2013.

[10]周翔,刘大为,隆云,等.北京地区重症医学科质量控制现状调查的流行病学研究[J].中国医刊,2013,48(12):31-33.

[11]王新伟,傅全威,周俭平,等.某三甲医院重症医学医疗质量管理现状调查[J]. 创伤与急危重病医学,2016, 4(5):308-311.

[12]张朝晖,瞿星光.实行ICU分级管理促进学科协调发展[J].海南医学,2011,22(4):134-135.

[13]石现州,裴丽娜.浅论后ICU管理[J].中国实用医药,2014,28(10):244-245.

[14]张培影,陶子奇,孟庆超.精细化管理在我院ICU中的应用[J].江苏卫生事业管理,2012,23(2):19-20.

[15]庄海舟,李昂,段美丽,等.关于建立北京市重症医学专业质量管理和临床风险信息系统的思考和实践[J].临床和实验医学杂志,2011,10(24):1965-1966.

[16]曾开奇.医疗设备质量管理中PDCA循环的应用[J].北京生物医学工程,2013,32(3):301-303.

[17]马丽平,赵明刚,郭艳红,等.中英两国医疗质量评价比较研究[J].中国医院管理,2015, 35(10):21-24.

[18]王洪亮,于凯江.重症医学科平台ICU集中管理的实践与探索[J].中国医院管理,2013, 33(7):28-29.