鸿爪芝蕙,不骄其德:建国前苏中地区的人民报刊发展历程简论

朱季康

(扬州大学 社会发展学院,江苏 扬州225002)

1937年7月7日,抗日战争全面爆发,中华民族以全民族、国家的命运与暴虐的日本法西斯展开了长达8年之久的生死决战。该阶段,苏中地区(扬州、泰州、南通)一直由国、共、日伪三方力量所分割控制,大部分县城由日伪控制着,共产党的武装力量与抗日民主政府和国民党政权控制着大部分的农村与部分县城。由于日军的入侵,大批城市中原先所办的报刊纷纷停刊、转移,一时出现了报刊的真空现象。围绕着宣传舆论阵地的争夺,三方力量也作出了各自的努力。日军控制的汪伪政权先后网罗了一批文化汉奸,创办了伪报刊。国民党江苏省党部和江苏省政府也办了数份报纸。同时还有一些民间抗日组织所办的报纸。1939年,新四军挺进江北,在苏中地区建立抗日根据地,随之人民报刊①在根据地陆续创办。

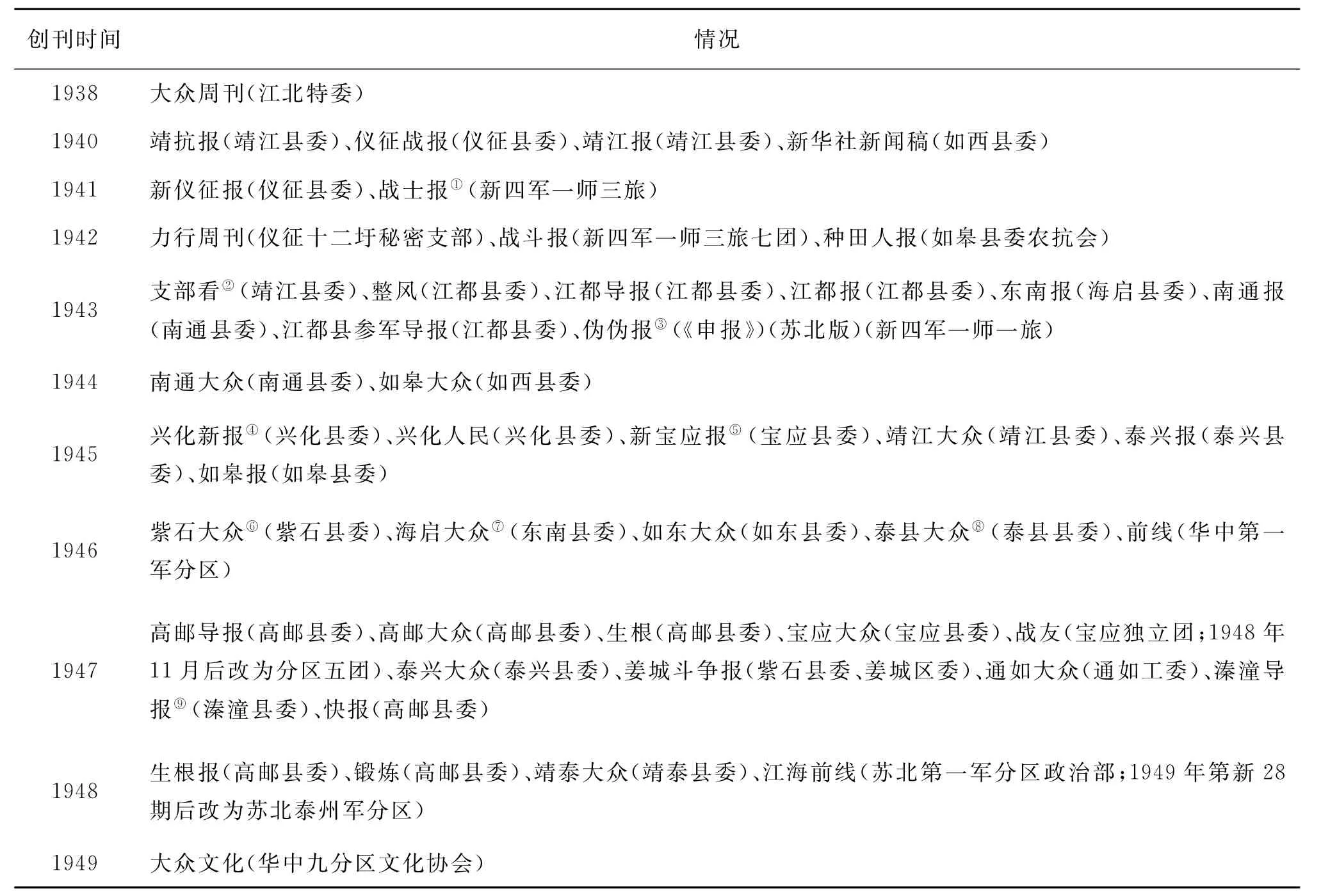

19世纪30年代末、40年代初,是人民报刊在苏中地区出现的时期,各级党政机关都创办了报刊。这也是一个炮火相伴的时期,一个进步与反动因素并存、一个黑暗与希望同在的时期。建国前苏中地区先后创办的人民报刊数量达数百种,其中各类党报、党刊有41种[1]2707。苏中区党委创办有《抗敌报》、《新时报》等,各分区党委也办有机关报。各部队团体学校也办有各类报刊杂志。如抗大九分校(苏中公学)出版的《学习》报与《学习》杂志。韬奋书店出版的《江海大众》、《文综》、《民间》等。

表1 建国前苏中地区地级党委所办报纸Tab.1 Newspapers run by the Party committee of the local level of the Central Soviet Union before the founding of the people's Republic of China

报刊名 创办时间 创办地点或单位 备注抗敌报(苏北、苏中版) 1951.5 苏中区党委1940年10月由新四军苏北指挥部政治部创办《抗敌报》(苏北版)。旋由新四军一师政治部主办。1941年4月交苏中区党委主办,改为(苏中版)。1942年11月停刊。前身为创办于1941年春的《如西报》。抗战胜利后,改名《江潮日报》。1945年12月,与《江海报》合并为《江海导报》。滨海报 1941.11 苏中二地委 前身为《东台半月刊》。1942年曾停刊数月。1943年12月1日,停刊。良心报 1941 苏中三地委先锋报 1941 新四军三师政治部江潮报 1941.7.1 苏中三地委《群众报》后并入该报。1945年与《江潮日报》合并为《江海导报》。1946年11月12日复刊②,1949年4月11日停刊。1950年4月停刊。苏中报 1943.12.2 苏中区党委、二地委 1945年10月1日停刊。前哨报 1942 苏中一地委 原为苏中一分区部队(18旅党委)所办,1942年与《湖东报》合并,称《前哨报》。1944年5月停刊。湖东报 1942 苏中一地委江涛报 1942 苏中三地委、通海工委群众报 1944.6.10 苏中二地委 1944年10月停刊。江海报 1942.1.1 苏中四地委人 民 报 1944.6.11苏中一地委(华中二地委、扬州区地委)抗战胜利后,《前线报》并入。1949年3月16日与《新扬州报》筹备处合并。1949年11月14日,停刊。江海导报 1945.12.9苏皖边区一地委(华中一地委、苏中一地委、华中工委一地委)1945年,由《江海报》、《江潮日报》合并而成立。新华日报(华中版) 1945.12.9 1949年迁泰州,5月迁南京。消息报 1946.9 华中九分区前线报 1946.11 苏中一地委 1946年11月8日停刊。苏北日报 1949.5.1 苏北区党委 同年迁泰州,1950年元旦迁扬州。

表2 建国前苏中地区地级党委所办刊物Tab.2 Publication of the local Party committee of the Central Soviet Union before the founding of the people's Republic of China

① 指共产党各级党政军部门所主办的报刊。

② 此时为华中九分区机关报。

报刊名 创办时间 创办地点或单位 备注方向 1945.12.20 华中一地委 1950年1月1日停刊。战斗 1947.2.5 华中二地委 1949年12月31日停刊。人民画报 1947.3.10 华中二地委 1950年9月10日停刊。江海前线 1948 苏北第一军分区政治部、泰州军分区该刊从新1期开始由苏北第一军分区政治部江海前线社出版,新28期1949年出版,由苏北泰州军分区江海前线出版社出版。电讯 1949.2.2 扬州市军管会、扬州市委合办 1949年3月15日停刊。

表3 其他主要党报党刊及主办单位名单Tab.3 List of other major newspapers and journals and the organizer

① 后改名《先进报》。

②1944年改为《支部生活》。

③ 该报是面对苏中沿江各县的敌伪人员的宣传报纸,多次更换报名,后以《申报》名固定。

④1946年3月,改名《兴化人民》。

⑤ 该报为1945年8月下旬接受伪《宝应报》而创办。

⑥ 原为油印小报《大家看》。

⑦ 由《东南报》改名而来。

⑧ 初为《自卫报》,同年冬改此名。

⑨ 原名《溱潼快报》,3月,改为此名,1948年1月改名《翻身报》。

人民报刊在苏中地区诞生后,自19世纪末出现的苏中地区报刊主题出现了重大转折。“开启民智、启迪民生”等主题不知不觉地退出了报刊的主要宗旨,取而代之的是以人民报刊为主要载体的“抗日救国”、“民族精神”、“统一战线”等主题。中共苏中三地委的机关报《江潮报》1943年8月发表了地委副书记许家屯署名社论《从党报检讨你们的党性——给三地委全党同志》,“要求全分区各级党组织和全体党员团结一切赞成抗日的民主人士,一同来报道群众的斗争、生活和呼声,‘使党报进一步与群众取得血肉的联系,使我们的呼声发出巨响,成为共鸣’。社论还提出:‘开展新闻民兵战’的号召,要求把党报发行到每个工作干部和识字的群众手里,在每个村头建立《江潮壁报》,‘做到报纸成为每个群众申诉疾苦、反映要求、大胆发言的场所,成为群众手里的武器,发挥集体战斗的力量’。”[2]101中共苏中一地委所办机关报《前哨报》在1943年9月10日第58期《关于〈前哨报〉工作的决定》中:“明确报纸的党性原则,指出‘前哨报为地委的机关报……’,‘他不但是表明与解释我党的政策与法令,反映群众生活与呼声……而且是代表地委来指导全分区各项工作’,要‘加强和提高报纸的党性’并提出‘全党办报’的方针。”[2]104又如苏中二地委机关报《群众报》创刊号所载地委宣传部长彭冰山同志所作《群众报的任务》社论说:“(群众报)不但要表现并发扬对敌斗争的和根据地建设的各种革命的英雄,还要揭发并扫除阻碍和破坏抗战、破坏根据地建设的各种倒退的反动的思想和倾向。此外,就是暴露敌寇在敌后进行的烧、杀、抢的罪恶和暴行,用以提高群众的政治觉悟和抗战情绪,增强群众的斗争意识,以利共同对敌斗争。”[2]108中共一地委的机关报《人民报》是以工农干部、群众为主要对象的通俗报纸,创刊号上“小论坛”刊登的《先说几句》中自述其宗旨:“我们的宗旨是要把报真正办给老百姓看,最大多数老百姓是工农大众,所以我们的报纸也就着重办给工农大众看,尤其是一分区各项工作中间出现的许多工农领袖、工农干部,更是本报最知心的好朋友。”[2]109中共如西县委所办的《如皋大众》的办报宗旨是从大众中来,到大众中去,着重宣传党的方针政策、普及科学文化知识、反映工农生产、表扬先进人物等。再看民间抗日人士所办《救亡日报》被国民党南通县党部勒令停刊时所做的《暂别读者》社论,表明了其宗旨:“我们的立场,在过去四十期的本报中已经像铁一样摆在同胞面前……是非曲直,公道自在人心。发行报纸,只是同人等抗日工作的一部分,它的暂时停刊,绝不是我们工作停顿的表现,而更是以加强我们的战斗力。我们在艰难困苦中斗争下去。……为了完成抗日救亡争取中华民族解放的任务,我们的生命早已置诸事外,即是骨头烧成灰,我们始终还是抗日的。抗日救亡的任务是一个艰辛的斗争,我们将始终不屈地奋斗下去。”[3]186在“抗日”成为该阶段报刊主流的情况下,也存在一股逆历史潮流的反动逆流以及一些殖民者的精神鸦片毒流。如受国民党如皋县党部指导监督的《滨海日报》、《前进报》其基本基调是反共反人民的。汪伪第二集团军暂编陆军第34师政训处(后称社会服务处)其内容是“‘中日亲善,根绝赤祸’之类的卖国言论。”[4]16

抗战阶段的苏中报刊名称有两大时代特征,一是“抗战”,另一是“新”。所谓“抗战”者,主要集中在中共所办报刊,其他党派也有所标志。其名称突出一个“抗战”的主题,以“抗”、“战”、“前哨”等字眼为报刊名称,如:《联抗报》、《江都战报》、《仪征战报》、《靖抗报》、《青年解放》、《前哨报》、《抗战文辑》、《民族解放》、《救亡时报》、《前进报》、《自卫报》、《战报》、《抗敌周刊》、《抗日先锋报》、《自强晚报》、《每日战讯》、《救亡》等。而所谓“新”者,实则为伪“新”,日本侵略者占领区内,汪伪政权所办报刊纷纷以“新”字命名。如:《宝应新报》、《扬州新报》、《新皋报》、《新泰兴》、《靖江新报》、《高邮新报》等。日伪政权妄图建立所谓“大东亚共荣圈”的野心也在这种报刊的字面上得以暴露。“抗战”主题的出现揭示了当时的政治环境。而“新”字眼的出现则更有深刻的含义,它体现了日本侵略者从精神层面亡我民族的险恶用心。两大命名主题的出现,映衬了当时进步与反动、救国与卖国斗争的激烈。

属于各方势力所办的报刊基本上是为各方的政治意图所服务的,但是在个别报刊上,出现了特殊的情况,如《大声报》,该报由国民党江苏省保安第一旅和国民党如皋县党部联合创办,是如皋城沦陷后国民党如皋县党部的机关报。但是就是这么一份县级国民党的机关报,在中共地下党的努力下,其副刊一直保持着抗日进步宣传的基调。《扬州新报》为日伪刊物,后来主办者朱康的次子、中共地下党员朱懋杰(后改名宋原放)在该报做校对时,“在曹国平编的三版‘墨华’副刊版面办了一个‘戏剧与文学’专刊,出了二、三期后改为‘荒原’副刊,每月二期(每适‘荒原’发刊,‘墨华’休刊),约请上海的大学和扬州中学的一些进步同学写过稿。‘荒原’副刊每期有‘动态’栏目,透露一些知名作家在解放区创作活动的消息。”[2]89而由国民党南通县党部提供部分经费的《新通报》,其主编为打入内部的中共地下党员李俊民,在他的主持下,该报坚持抗日舆论,贯彻延安电讯精神,甚至发表新四军四师师长彭雪枫的《论游击战》并转载武汉《新华日报》和上海进步报刊文章。《泰州日报》负责人袁仲仁,是国民党泰县县党部指派打入汪伪政权的两面派人物。也充分说明了报刊战线与其他战场一样,存在着激烈的敌我斗争。

袁明主办的《救亡时报》因为积极宣传和动员军民抗日救国,而且一字不漏地刊登苏联塔斯社电讯,出版发行40期后,为国民党南通县党部查封。《新通报》主编李俊民坚持登抗日文章,撰写言论贯彻延安电讯精神,从而不断受到国民党政府的骚扰和破坏,终在1939年秋天,国民政府南通专员公署专员吴春科派人洗劫报社后停刊。再如战争中日伪对我方报社人员的杀戮:1941年兴化沦陷后,迁至兴化的国民党省政府机关报《苏报》由于撤退不及,“《苏报》住(曹家泊)大庙内未撤退人员及庙内和尚、农民,均被日寇杀害。”[2]87由于所持宗旨为反动势力所恨而遭陷害者:主持《扬州新报》副刊“荒原”的朱懋杰,进步身份暴露后,被日本宪兵队抓捕,因有人通风才得以幸免。《救亡时报》也时刻受到反动势力的监视,“一天傍晚,敌人的便衣,‘黑老鸦’(伪警察)七八个冲进(常为《救亡时报》撰稿着何德龙所开的)德兴书店,大肆搜索,由于德龙同志早已作好准备,结果一无所获,悻悻而去。”[3]209时刻处于流动中者:中共苏中一地委的党刊《布尔塞维克》“随时准备应付情况,就把所有刻印工具、油墨纸张等放在一条小船上,随时可转移。”[3]106因战争原因不得不暂时停刊者:如中共苏中一地委所办《湖东报》,“1942年10月、11月间日伪在高邮樊北地区发动几次‘清剿’,《湖东报》曾在11月间进行了一次大转移。从高邮地区专业到江都一带,不久敌人的兵力又转移到江都一带,形势紧张,根据地委的指示,报纸暂停出版,报社人员分散隐蔽、就地打埋伏。”[3]104又如苏中二地委的《滨海报》,“1942年底,因形势紧张,精简和疏散人员,《滨海报》停刊几个月时间。”[3]103

1945年8月15日日本法西斯投降,中国人民抗日战争取得最后的胜利,但是新闻战线的斗争并没有随着抗日战争的结束而结束,而是进入了一个新的斗争阶段,解放战争的进行为中国的报刊事业的前途提出了新的历史要求,苏中地区人民报刊与反动报刊的最后交锋时刻在暴风雨中来临了。

全国来看,国民党政府“接受”了大批日伪报刊,高强度高密度的进行反共、反人民的宣传,为内战进行舆论支持。1945年9月,国民党政府公布了《管理收复区报纸通讯社杂志电影广播事业暂行办法》,以“接受”日伪宣传机关为名,采取蒋伪合流的手段,将许多日伪报刊改头换面,改成了国民党的机关报。如上海著名的汉奸报《新中国报》改名后就成了国民党上海市党部的机关报《正言报》。“这个国民党报纸的第一篇社论,还是唱的汉奸报的老调——‘中日亲善’。”[5]449国民党汉口市党部的机关报《华中报》也是“接受”的汉奸报《大楚报》而出版的。甚至“国民党在华北的机关报《华北日报》,使用的还是日伪报社的人员,该报的日文版是由两个日本特务负责。”[5]449同时《申报》、《新闻报》等大批民营报刊,也被国民党“接受”,成为其CC系控制的宣传机关。据国民党内政部统计,“1946年,国民党统治区已登记的报纸共九百八十四家,发行量共二百万份。”[5]450

中共与民主党派的报刊为了国家人民利益、为了民主在内战爆发前做了大量的反内战宣传,解放战争开始后,中共人民报刊也为打倒国民党反动派、建立新中国作了大量的宣传工作。1945年10月10日,人民解放军所控制的面积已经扩大到热河、察哈尔两省全部和河北、绥远、山西、豫北、淮北、淮南、苏北、苏中等大部分地区以及东北部分地区,成为几大战略区,占有506座城市,土地面积约为全国的1/4。与此同时,人民报刊有了长足的发展,因而又被某些学者称为人民报刊的“黄金发展阶段”[6]171。

出于战略上的考虑,苏中根据区的主力部队曾一度撤退山东,苏中地区的军事平衡被打破,国民党军队对苏中地区进行了大规模残酷的扫荡与搜索,苏中人民报刊事业受到一定的影响。具体反映在创刊数不多,原有报刊质量有所下降,发行量有所减少。至1948年底,苏中解放区各刊物都奉命停刊。但很快陆续复刊并逐步发展壮大。该阶段,报刊名称上的一大特色就是人民报刊大多以“大众”命名,突出了鲜明的人民政权的主题。据统计,该阶段以“大众”命名的报刊达到了11种之多,约占中共所办报刊总数的1/3,这样集中的命名景象应该有毛泽东同志在延安文艺座谈会上的谈话号召“大众的文化”的背景的。1948年后,反动报刊优势开始逐步失去,国民党所办报刊以诋毁、攻击人民力量为能事,以压制民主、炮制舆论为目的,不惜纸张对人民政权、武装进行攻击。同时为国民党统治阶级涂脂抹粉,美化其丑陋面孔,掩盖并为其失败寻找借口。如国民党所属的坚军所办的《前线报》,以反共为其言论之根本。《苏北日报》则称其创刊目的在于“宣传政令,创立民间正确舆论。”[2]94实质是成为国民党的舆论宣传机器。中共领导的人民报刊,在正面报道解放战争的同时,比较注重对于解放区的经济文化社会建设方面的报道。如中共华中九地委宣传部编印的《工作者》第二期刊有王野翔的《检查海门土地改革中发现的问题和意见》一文,就是典型的解放区建设方面的报道。至1949年1月前后,随着苏中地区的解放,人民报刊终于在苏中大地收获了胜利的果实。

在抗日战争与解放战争的进行中,中国共产党及其领导下的人民报刊,高举进步旗帜,配合人民战争的伟大洪流,向腐朽的反动派报刊宣战。在斗争中成长并壮大起来,推动历史不可抗拒的进步步伐,成为时代的先声。

[参 考 文 献]

[1]江苏省扬州市地方志编纂委员会.扬州市志(下册)[M].北京:中国大百科全书出版社,1997.

[2]王庆云,费昌华.扬州报刊志[M].北京:人民日报出版社,1993.

[3]政协南通市委员会文史编辑部.南通文史资料选辑(第5辑)[M].编者,1981-1990.

[4]政协如皋市委员会文史资料委员会.如皋文史资料(第4辑)[M].编者,1980.

[5]梁家禄等.中国新闻业史(古代至一九四九年)[M].南宁:广西人民出版社,1984.

[6]黄河,张之华.中国人民军队报刊史[M].北京:解放军出版社,1986.