不同剂量糖皮质激素治疗过敏性休克的疗效比较

王 滨, 王馨翊

(广东省深圳市第二人民医院, 1. 重症医学科; 2. 心血管内科, 广东 深圳, 518035)

诸多药物在使用期间均可引起不同程度的过敏性反应,而过敏性休克作为这些过敏性反应中的一类严重表现,主要是指由于外界某些抗原类物质进入到致敏机体后,在短时间内所引起的较为强烈的多器官累及症候群,需立即给予抢救与治疗,避免患者的死亡[1-2]。结合以往临床工作经验,作者发现采用不同剂量的糖皮质激素对过敏性休克治疗至关重要。本研究探讨低剂量、中剂量及高剂量的氢化可的松应用于过敏性休克的治疗效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2015年3月—2017年3月收治的120例过敏性休克患者,所有患者均出现了轻度昏迷且意识不清的情况; 具有面色苍白、头晕、胸闷、呼吸困难及四肢发凉等症状,血压呈现骤降的趋势,测量可见收缩压在90 mmHg以下,舒张压在60 mmHg以下,心率明显加快,脉搏细弱; 排除了合并心脑血管疾病者、糖皮质激素禁忌证者。采取随机数字表法分为低剂量组、中剂量组与高剂量组,每组40例。低剂量组中男23例,女17例,年龄24~71岁,平均年龄(43.5±2.9)岁; 致敏来源: 药物致敏13例,蜂蛰伤10例,口服食物致敏10例,接触致敏7例。中剂量组中男22例,女18例,年龄22~70岁,平均年龄(42.4±3.2)岁; 致敏来源: 药物致敏12例,蜂蛰伤9例,口服食物致敏11例,接触致敏8例。高剂量组中男24例,女16例,年龄23~69岁,平均年龄(41.9±3.0)岁; 致敏来源: 药物致敏11例,蜂蛰伤12例,口服食物致敏7例,接触致敏10例。3组一般资料无显著差异,具有可比性。

1.2 治疗方法

3组患者在入院后均接受常规治疗,低剂量组给予100 mg的氢化可的松(天津金耀药业有限公司,国药准字: H12020885)+250 mL的0.9%氯化钠溶液(石家庄四药有限公司,国药准字: H20066533); 中剂量组给予200 mg的氢化可的松+250 mL的0.9%氯化钠溶液; 高剂量组给予300 mg的氢化可的松+250 mL的0.9%氯化钠溶液。

1.3 疗效评价标准

比较3组临床疗效、症状缓解时间以及5 h内的尿量。疗效评价标准[3]: 将患者经过治疗后6 h意识及生命体征恢复正常,收缩压>90 mmHg, 脉压差>20 mmHg, 血氧饱和度能够维持在0.95~1, 心率维持在60~100次/min, 呼吸频率维持在0~16次,观察临床症状及体征可见末梢正常循环,四肢温暖,口唇转为红色,有尿液排出评为显效; 将患者经过治疗后12 h内达到上述标准评为有效; 将患者经过治疗后12 h仍未达到上述标准为无效; 以显效及有效之和作为总有效。主要指标包括神智恢复、血压、呼吸频率、心率及皮疹消退。

1.4 统计学处理

2 结 果

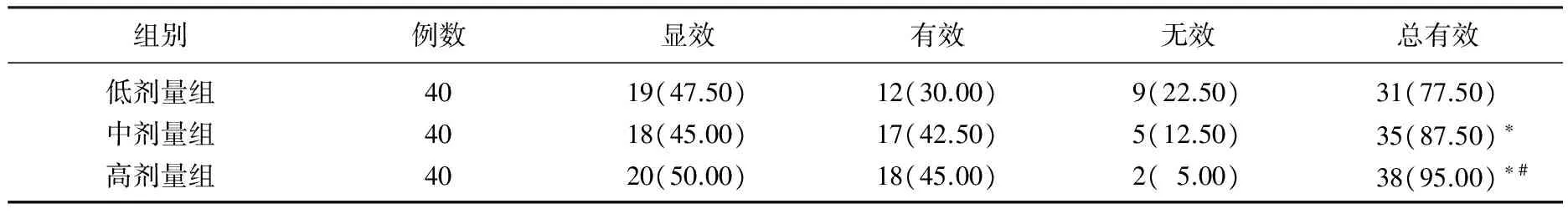

3组临床总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。3组神智恢复、血压恢复、呼吸频率恢复、心率恢复及皮疹消退时间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。3组2、3、4、5 h的尿量比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨 论

近年来随着抗生素在临床工作中的广泛使用,过敏性反应发生率也呈现出逐年上升的趋势,其中过敏性休克作为一种严重的全身过敏反应现象,其发病的原因主要是由于本身即为过敏性体质的患者在遭受到过敏源的刺激后从而产生了特异性的IgE抗体,附着到了细小血管周围组织的肥大细胞膜上[4]。此时,若机体再次受到此种过敏源的刺激后,IgE抗体将会与蛋白质相结合从而形成全抗原,参与到了肥大细胞促进释放组胺、白细胞三烯以及5-羟色胺等血管活性物质等一系列改变过程中,从而引起了不同程度的血压降低以及循环血量下降的情况[5-6]。

大量临床资料[7-9]显示,由于过敏性休克属于临床工作中的一类急危重症,若未能得到及时有效的治疗,会引起较高的死亡率。针对过敏性休克的发病机制可知,糖皮质激素作为一种具有抗炎、免疫抑制以及抗过敏特性的药物,为一类由肾上腺素质束状带合成的甾体类化合物,在促进缓解过敏性患者病情,促进康复方面具有重要的应用价值。另外,糖皮质激素还可能够对炎症反应产生突出的抑制作用,对机体免疫系统进行良好的调整,进一步促进增强某些非特异性免疫因子的作用[10-14]。本研究中所使用的氢化可的松作为一种内源性糖皮质激素环合物,在进入到过敏性休克患者体内后,可对毛细血管的扩张产生一定的抑制作用,有效减轻渗出与水肿,同时能够对白细胞的浸润以及吞噬过程进行有效抑制。另外,还可保护稳定溶酶体膜,促进心肌收缩能力的加强,改善微循环。但目前临床工作中对于氢化可的松的最佳使用状态仍需要进一步研究[15-17]。

表1 3组临床疗效对比[n(%)]

与低剂量组比较, *P<0.05; 与中剂量组比较, #P<0.05。

表2 3组症状缓解时间对比 min

与低剂量组比较, *P<0.05; 与中剂量组比较, #P<0.05。

表3 3组5 h内尿量变化比较 mL/h

与低剂量组比较, *P<0.05; 与中剂量组比较, #P<0.05。

本研究结果显示,高剂量组与中剂量组、低剂量组相比临床总有效率较高,高剂量组与中剂量组、低剂量组相比神智恢复、血压恢复、呼吸频率恢复、心率恢复及皮疹消退时间均较短,高剂量组与中剂量组、低剂量组相比2、3、4、5 h的尿量均显著较高(P<0.05)。提示高剂量的氢化可的松能够更快的纠正过敏性休克的症状,缓解不良体征,期间也未见不良反应,保证了用药的安全性,患者能够良好的耐受。

[1] 熊汉忠, 张福瑜. 甲泼尼龙与地塞米松治疗过敏性休克疗效比较[J]. 河北医药, 2012, 34 (17 ): 2588-2589.

[2] 孙玉梅. 不同剂量糖皮质激素治疗过敏性休克的临床疗效观察[J]. 临床合理用药, 2016, 9 (4 ): 56-57.

[3] 程晓静. 临床用药发生过敏性休克的急救与护理分析[J]. 现代养生, 2014, 17( 10): 101-102.

[4] 胡爱霞. 先入式诊断和救治在过敏性休克患者抢救中的应用[J]. 海南医学, 2013, 24( 3): 421-422.

[5] 曾俊, 陈志, 卢院华, 等. 微量泵输入小剂量氢化可的松对感染性休克患者的影响[J]. 江西医药, 2015, 50( 6): 502-505.

[6] 陈志, 杨春丽, 贺慧为, 等. 不同方法补充小剂量糖皮质激素对顽固性脓毒性休克患者影响的比较研究[J]. 中华危重病急救医学, 2015, 27( 6): 443-447.

[7] 杜志安. 垂体后叶素联合小剂量氢化可的松治疗感染性休克的疗效[J]. 中国老年学杂志, 2013, 33( 7): 1561-1563.

[8] 廖莉, 文香, 李芹. 76例药物过敏性休克临床分析[J]. 重庆医学, 2013, 42(12): 1355-1356, 1359.

[9] 孙昀. 糖皮质激素在感染性休克中的应用研究进展[J]. 中国急救医学, 2014, 34( 4): 297-301.

[10]陈泽钰. 甲泼尼松龙与地塞米松治疗过敏性休克50例临床疗效观察[J]. 医学信息, 2015, 2(22): 90-91.

[11]王联德, 姚明星. 对2例接受输液治疗时发生过敏性休克的患者进行对症治疗的效果研究[J]. 当代医药论丛, 2016, 14(16): 78-79.

[12]高大伟, 唐剑邦, 何君源. 限制性液体复苏对全髋关节术后低血压性休克的影响[J]. 中国临床实用医学杂志, 2015, 6(1): 45-46.

[13]孙旌文. 207例药源性过敏性休克分析[J]. 药物流行病学杂志, 2016, 25(10): 63-644.

[14]孙玉梅. 不同剂量糖皮质激素治疗过敏性休克的临床疗效观察[J]. 临床合理用药杂志, 2016, 9(11): 57-58.

[15]王联德, 姚明星. 对2例接受输液治疗时发生过敏性休克的患者进行对症治疗的效果研究[J]. 当代医药论丛, 2016, 0(16): 25-26.

[16]严香菊, 司娜, 童莉. 卡马西平治疗带状疱疹神经性疼痛致过敏性休克1例[J]. 山西医药杂志, 2014, 43(9): 1094-1094.

[17]李桂玲, 何玉霞. 浅谈过敏性休克的临床表现与治疗方法[J]. 当代医药论丛, 2014(11): 255-256.