北京市“大城市病”测度及对策建议

李姗姗,李 勇,倪梦莹,彭晓曼

(安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽 蚌埠 233030)

0 引言

“城市病”最早出现于工业革命后期的英国,它是指大量人口过于向大城市集中而引发的一系列负方面的社会问题,主要表现为人口膨胀、交通拥堵、环境恶化、住房紧张、资源短缺、就业困难等[1],严重制约了城市的发展,其本质是城市资源的承载力和城市化发展规模的不平衡所致。城市的资源环境是有一定承载力的,随着城市的快速发展,人口规模等的不断扩大,超过了资源环境所能承载的限度,将不能再为城市带来可持续发展,相反,一系列的负面问题随之而来。城市病给生活在都市的人们带来了诸多烦扰与不便,同时对城市的运行产生了一定的影响[2]。

目前,国内已经不少关于“大城市病”的研究,王桂新[3]指出:城市结构不合理,周边落后城市不能对核心城市形成“反磁力现象”,是造成“大城市病”的主要原因,并提出改革集权体制,打破城乡隔阂才是治理“大城市病”的根本途径;任成好等[4]则认为社会资源配置的不均衡是造成“大城市病”现象的重要原因,通过构建城市病测度指标体系,得出中国288个地级市在各方面的表现及得分,并在此基础上分析了城市病与城市规模、经济发展水平、城市空间分布的关系;李天健[5]根据城市病的主要表现来对中国9座主要城市的城市病情况进行综合评价,建立了城市病的综合评价体系,并将城市病的程度以量化的形式表现出来,最后得到了9座城市的城市病程度的排名,并对城市病治理给出了建议。不足之处是评价指标选取得过少,仅仅只有8个定量指标,并且这些指标还可能存在相关性。

结合众多学者的研究成果,本研究从城市病评价指标体系的构建、北京市城市病的综合评价、城市病的对策建议这几个方面综合分析北京市大城市病的现状,为北京市的未来健康可持续发展提供一定的理论参考。

1 城市病评价指标体系的构建

1.1 研究思路

虽然不同城市的城市病表现不完全相同,但都存在一定的共性,这是由城市病的内涵所决定的。从城市病的内涵与原因出发,以城市病的具体表现及国内外相关学者对此的研究成果为基准,结合北京市的实际情况,从不同方面选取能够反映城市病的指标,构建城市病评价指标体系。

1.2 研究原则

为了使所建立的评价指标体系能够科学系统地对北京市的城市病做出评价,文章在构建评价指标体系时遵循了4条原则,即准确性原则、时效性原则、科学性原则与独立性原则。

1.3 研究结果

总结国内外学者对城市病的研究,其表现主要有以下几个方面:1)人口膨胀。大城市对人口具有较强的聚集效应,而人口快速聚集在成为城市快速发展的动因之时也带来了人口膨胀导致的资源紧张、生活困难等问题。2)交通不便。大城市的交通问题是城市病的表现之一,尤其是在中心城区,资源和人口过于集中,而空间无法承担的现状必定导致交通拥堵,造成生活不便。同时,交通问题还会引发城市污染加剧,交通事故频发等一系列问题。3)环境污染。大城市病恶化到一定程度还有可能会引起环境污染问题,如大气污染、水污染等。4)资源短缺。首先,资源短缺问题是全球面临的问题,不仅存在于有城市病的城市中。资源短缺会引起居民生产和生活上的巨大不便。5)城市贫困。城市病的循环累积会导致城市发展的倒退,城市贫困人口会越来越多。

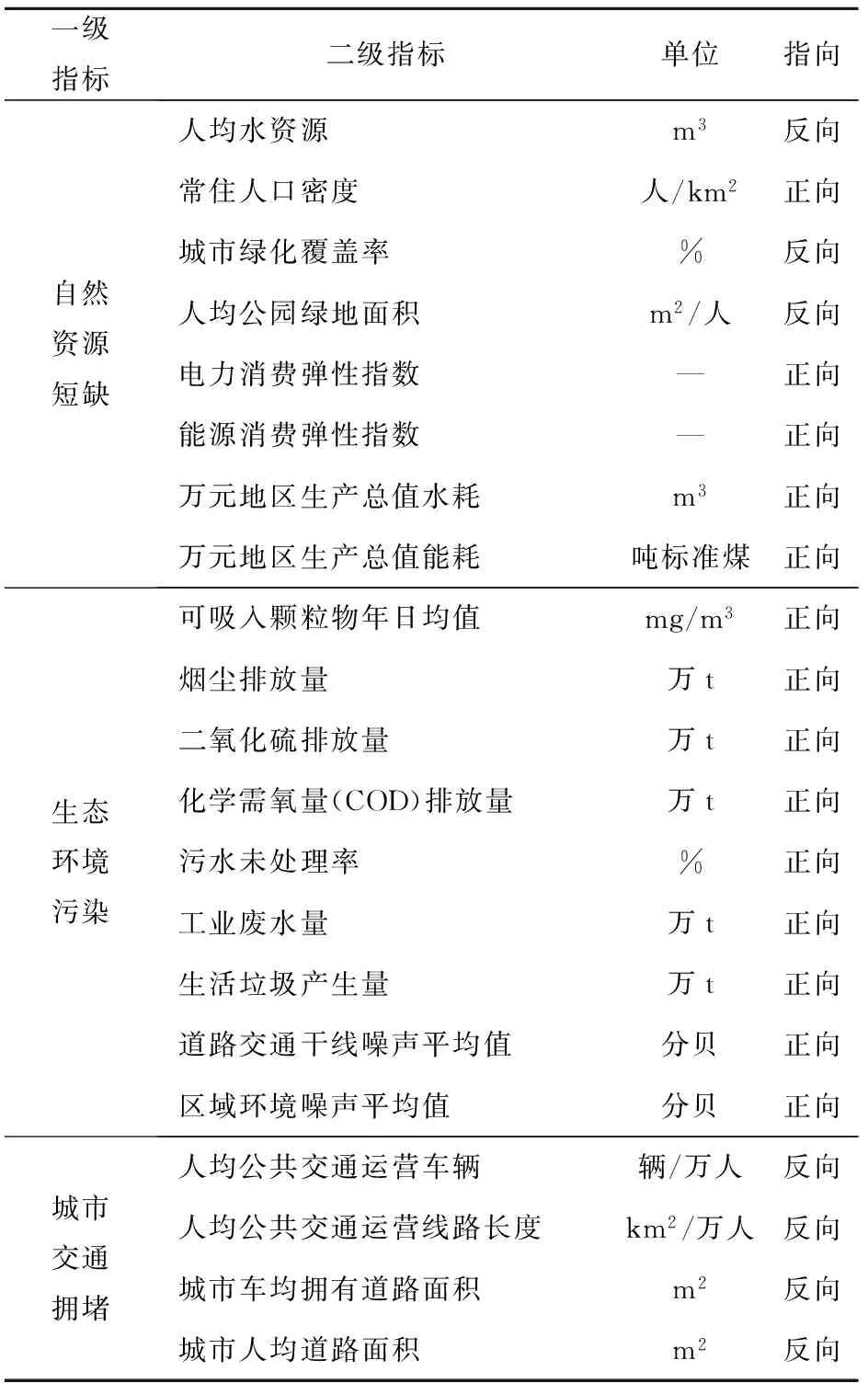

基于以上对城市病的分析,文章将城市病的表现归纳为6个方面:自然资源短缺、生态环境污染、城市交通拥堵、居民生活困难、公共安全弱化与公共资源紧张,并在此基础上选取相关指标,建立城市病的评价指标体系[6],见表1。

表1 城市病评价指标体系

表1(续)

2 北京市城市病的综合评价

2.1 数据的处理

根据城市病评价指标体系,再结合数据的可获取性,通过查询2012年—2016年各年度的《北京市统计年鉴》,收集了北京市2012年—2016年46个指标共276个数据。在建立城市病评价模型之前,首先对收集到的数据进行预处理。

2.1.1反向指标的正向化处理

对于反向指标的正向化,在实际应用中很多学者采用的是取倒数的方法,但这种方法会改变原指标的分布规律,所得综合评价结果不一定标准,故文章采用取相反数的方法:

(1)

2.1.2数据的无量纲化处理

由于各项指标的单位不同,为了消除不同单位数据之间的干扰,文章采用一种改进的复合无量纲方法“极标复合法[6]”对数据进行无量纲处理,其公式为:

(2)

2.2 模型的建立

文章采用主成分分析这一客观赋权法,对北京市的城市病情况进行客观分析。主成分分析最早由K.皮尔森(Karl Pearson)提出,它是对于原来提出的所有变量,经过挑选,删除重复冗余的变量,建立尽可能少的新变量,并使得这些新变量之间是互不相关的,同时又尽可能多地反映原有的信息。

利用SPSS24.0软件对北京市2012年—2016年各年度6个方面的表现进行具体分析,建立分类评价模型,计算北京市的城市病在各个方面表现的得分情况,分类评价模型如下:

y1=0.712 8f11+0.218 6f12,

一位记者抢到前面,闪光灯一亮,咔嚓一声按下了快门。彩色的胶片把这三人同行的场景永久地定格在这春意萌动的淅沥春雨中……

y2=0.710 5f21+0.199 5f22,

y3=0.583 5f31+0.266 1f32,

y4=0.626 9f41+0.250 4f42,

y5=0.349 2f51+0.326 7f52+0.295 4f53,

y6=0.837 5f61。

(3)

式中:yi为第i个表现方面的得分;fij为第i个表现方面的第j主成分。再对北京市各年度城市病整体表现情况进行分析,建立综合评价模型,计算城市病的综合得分,综合评价模型如下:

(4)

式中:y为城市病的综合得分;fi表示第j主成分。

2.3 结果与分析

根据上述建立的评价模型,计算出2012年—2016年各年度北京市城市病表现得分,见表2。

表2 2012年—2016年北京市城市病评价结果

注:表中负值表示低于平均数。

从表2可以看出,自然资源短缺问题凸显,严重制约了北京市的经济发展,在2015年之后有所好转,这是由于2014年年底,国家已经完成了“南水北调”进京的工程,到目前为止已经调用了19.8亿m3的水,这才大大缓解了北京水资源短缺的形势。生态环境污染在2012年—2014年间呈现出逐年恶化的趋势,但在2016年明显有所改善,这得力于2014年以来京津冀协同发展的推进,三地和北京周边7省区联合行动,治理力度不断加大,加强环境监管,提高污水处理率,同时,北京市不断调整优化能源结构,目前煤炭消费比重逐年下降,天然气等清洁能源消费比重不断提升,清洁高效的能源体系基本建成,因此,北京大气污染的主要污染物质量浓度总体呈下降趋势,但PM2.5、PM10、NO2等污染物仍超过国家标准,雾霾现象严重,说明北京市空气质量的改善将是长期的过程。在各项污染排放不断减少的同时,北京市绿色生态空间也大幅增加,生态环境状况慢慢好转。交通拥堵情况越来越严峻,给人们生活带来了极大的困扰,虽然近年来北京市不断加大交通领域投资力度,优化融资模式,建设高效密集的轨道交通网,地面公交运行条件不断改善,轨道交通运营水平持续提升,骑行步行环境显著优化,出行结构有所优化,但同时,人口、机动车保有数量逐年上升,拥堵现象反而逐年加重。2015年受到全市人口总量调控及非首都功能疏解等政策影响,中心城工作日出行总量有所下降,总的来说,2016年与前几年相比有一些改善,但中心城区拥堵现象仍十分严峻。居民生活困难程度逐年增加,生活困难不是指居民生活水平不高,而是表现为失业人数不断增加,导致就业者负担的人口数越来越多,与此同时,近几年北京市人口不断增加,患者人数也随之递增,公众扎堆大医院,认为大医院的医疗水平高,患者多,专家少,既增加医疗成本也加重了医院负担,致使医疗资源配置失衡,看病难成为一项大问题,而且表现越来越严重。公共安全弱化问题时好时坏,起伏不定,2016年表现最为严重,应当高度重视。公共资源紧张状况逐年好转,得益于相关政策的不断完善与政府部门的落实到位。2014年以来,北京制定了严格控制人口规模的工作方案,虽然人口在不断增长,但增幅已经得到有效控制,资源紧张方面有明显的改善。

总的来说,2012年—2016年北京市的城市病综合水平呈现先上升再下降的趋势,2016年城市病状况有所好转。且交通拥堵、资源短缺和环境污染等城市问题其实并非是全市域的问题,中心城区尤为明显。造成城市病这种现象的根本原因是北京作为首都,集聚多种优势,各方面发展迅速,对外界有相当大的吸引力,从而造成人口的聚居,且周边地区经济发展落后,与北京市形成巨大的落差,致使大部分人不断转移到北京谋求生存发展。另一方面,北京市的城市规划不科学,建设重心在中心城区,这些地方发展较为迅速,但郊区的发展受到一定的限制,空间结构不合理,导致城市综合承载力较小。

3 北京市“大城市病”的对策建议

3.1 调控人口数量,优化经济结构

北京市“城市病”不能简单地归结为人口问题,而是要提升城市管理水平。今后的政策方向是用更多的高新技术产业占据原有的土地资源,代替此前的低端产业,以此调控人口数量。北京未来的发展方向一定是多中心、网络化。这其中牵涉到交通基础设施的建设,以及各个副中心找到属于自己的功能定位,得以将本区域内的居民留在其中,同时吸引位于副中心与主中心之间的人口尽可能多地向副中心移动,从而减轻主中心城区的压力,达成“反磁力现象”。北京优质的公共服务资源还是很缺乏的,多数向主中心集中,建立多个副中心意味着要将这些资源合理配置。通过疏解北京的非首都功能,不断优化经济结构与空间结构,走出一条内涵集约发展的新路,探究出一种人口经济密集地区优化开发的新模式,从而促进区域协调发展,形成新的增长极[7]。

3.2 科学规范交通,倡导绿色出行

交通拥堵是“大城市病”的主要症状之一,缓解拥堵对于提高城市运行效率、改善空气质量、提升城市形象具有重要作用。未来北京的交通发展一方面要继续加快建设,将发展轨道交通和科学规划、调整地面路线相结合,并通过提高轨道交通和公共交通的便利性与乘坐的舒适度,提高公共交通的吸引力,同时还要注重提升管理水平。缓解拥堵是一项系统化工程,首先要统筹规划,以加快人口疏解;其次要细化智能交通系统功能,注重研究的前瞻性与系统性。

3.3 加快基础设施建设,保障人民生活水平

基础设施不仅可以反映城市的规模容量,同时也是城市生活水平与城市文明的象征。近年来,北京市人口的过快增长使得现有的基础设施已满足不了人们的需求。相关政府部门应根据北京市的实际情况,制订合理的基础设施建设规划,明确发展任务,加大基础设施投入,全力以赴加快推进城市基础设施建设,积极改善城市面貌、完善城市功能,营造更加舒适优美的人文居住环境,切实解决居民生活困难问题,让居民有更多的获得感,为城市化进程提供物质保障[8]。

3.4 设立雄安新区,促进京津冀协同发展

2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立国家级新区——雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。雄安新区的设立,不仅可以疏解北京市的非首都功能,同时对探索人口密集地区优化开发新模式,调整京津冀规划布局和空间结构,具有重大现实意义和长远历史意义。设立雄安新区,应按照城市发展的规律,同时借鉴深圳和浦东这两个成功案例的增长极原理的发展模式,聚集高新技术与高科技人才,发展高新技术产业,带动河北乃至整个华北地区的经济发展,同时还要在功能上实现同北京、天津的错位发展,与该区域其他城市共同促进京津冀协同发展。

当前,北京市正处于城镇化快速发展时期,城市资源的承载力和城市化发展规模不平衡,从而导致“大城市病”的产生,严重制约着北京市的健康可持续发展,治理城市病问题刻不容缓。应当借鉴国内外治理“大城市病”的经验,根据实际情况,加以应用,疏散北京的非首都功能,推动健康可持续发展,建设和谐城市与宜居生活,不断提高城市环境质量与人民生活水平。

[1] 李海楠.编制跨省区城市群规划设计好体制机制是关键[N].中国经济时报,2014-09-24(01).

[2] 付晓东.论城市发展的根本问题[J].中州学刊,2013(9):24-26.

[3] 王桂新.我国大城市病及大城市人口规模控制的治本之道——兼谈北京市的人口规模控制[J].探索与争鸣,2011(7):50-53.

[4] 任成好,张桂文.中国城市病的测度研究——基于288个地级市的统计数据分析[J].经济研究参考,2016(56):12-19.

[5] 李天健.我国主要城市的城市病综合评价和特征分析[J].北京社会科学,2012(5):48-54.

[6] 李天健.北京城市病研究[D].北京:首都经济贸易大学,2013:20-23.

[7] 鲍烨童.京津冀15年后形成一体化格局[J].中关村,2015(9):80-81.

[8] 陈继胜.强设计建精品全方位提升城市品位[N].包头日报,2011-10-13(A01).