腹、盆部孤立性纤维性肿瘤的CT表现

王德华 兰 军 肖 刚 徐 亮

(孝感市中心医院,武汉科技大学附属孝感医院 放射科,湖北 孝感 432000)

孤立性纤维性肿瘤(solitary fibrous tumor,SFT)是一种少见的间叶源性梭形细胞肿瘤,具有向纤维母细胞及肌纤维母细胞分化的能力[1],好发于胸膜,腹、盆部的SFT少见,极易误诊为其他肿瘤。该病临床症状及影像表现不具特征性,术前诊断较困难。现收集我院经手术病理证实的13例腹、盆部弧立性纤维性肿瘤资料,总结分析其CT表现,以期提高对该病的CT诊断水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料:收集2010年10月至2016年6月我院经手术病理证实的腹、盆部SFT13例,男性8例,女性5例,年龄35~78岁,平均年龄53.1岁。

1.2 CT检查方法:采用GE 16层螺旋CT及宝石能谱CT扫描机。13例中10例先行CT平扫,后行增强扫描,1例仅行CT平扫,2例直接行CT增强扫描。CT增强扫描是经肘静脉采用高压注射器注射对比剂(碘佛醇)80~100 mL,注射开始后延时25~35 s,70~90 s,120 s后分别行动脉期、静脉期及延时期扫描。扫描参数:电压120 kV,电流300 mA,层厚5 mm,层距5 mm。重建图像均取层厚为1.25 mm、重建间隔1 mm软组织算法,并行多平面重组(MPR)。

1.3 影像分析:在不知病理结果的基础上,所有病例影像资料均经2名资深CT诊断医师共同阅片,主要观察并记录肿瘤部位、大小、形态、密度、有无液化坏死和钙化、强化程度及与周围组织器官的关系。

2 结 果

2.1 临床症状及肿瘤部位:主要临床表现腹部不适、腹胀、隐痛4例,头昏乏力伴贫血1例,排便习惯改变2例,余6例均无明显临床症状,因体检或无意发现腹部包块就诊。13例SFT中位于腹膜后6例,位于盆腔3例,1例位于小肠,3例位于腹膜及肠系膜,其中1例为多发病灶,共有15个肿块。

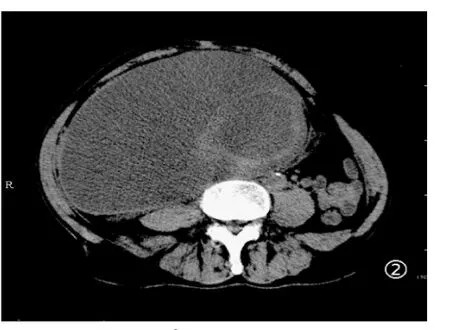

2.2 肿瘤CT表现:本组13例15个肿块,肿瘤最小直径约为3 cm(图1),最大约为30 cm×25 cm(图2),小者呈类圆形或椭圆形,共5个肿块,大者呈分叶状改变(图3a,4a),共10个肿块。15个肿块中,13个肿块边缘光滑,挤压周围组织,但未见侵犯征象,2个肿块与周围组织分界不清。其中密度均匀或稍不均匀为4个肿块(图3a),密度不均,其内见不规则低密度区者11个肿块(图4a),CT值为29~50 Hu,1肿块内出现不规则钙化影。增强扫描动脉期10个肿块实质部分明显不均匀强化(图3b,4b),平均CT值55~63 Hu,局部可见迂曲血管团(图3b),静脉期及延时期病灶呈渐进性强化,较动脉期强化更明显(图3c,4c),CT值约为96~132 Hu,肿块内低密度区始终未见明显强化。

图1 左上腹部腹主动脉旁直径约为3 cm的类圆形肿块,密度均匀,边缘光整

图2 腹部巨大囊实性肿块,大小30 cm×25 cm,腹腔肠管被推向两侧

图3 右下腹分叶状肿块,其内密度稍不均(3a),增强扫描动脉期病灶明显强化,局部可见畸形血管团(3b),静脉期病灶强化呈渐进性,较动脉期明显(3c)

图4 左中上腹部分叶状肿块,其内密度不均,边缘不清,其内见不规则低密度区(4a),增强扫描,动脉期实质部分不均匀强化(4b),静脉期病灶强化较动脉期明显,囊变、坏死区无强化(4c)

3 讨 论

3.1 SFT病理与临床:SFT由Wagner于1870年首次报道,于1931年由Klemperer和Rabin两位学者首次以一种独立疾病命名,好发于脏层胸膜[2]。根据WHO(2013)软组织肿瘤分类,SFT定义为少见的梭形细胞间叶源性肿瘤,可能来源于纤维母细胞,不表达间皮标记,全身各种组织均可发生。目前认为SFT是一种起源于CD34阳性的树突状间叶细胞肿瘤,并具有向纤维母细胞、肌纤维母细胞分叶的特征[3]。SFT可发生于5~87岁,但以50~70岁为主,无明显性别差异[4]。本组13例,平均年龄53.1岁,男8例,女5例,与文献报道相符。腹盆部STF患者,通常无明显临床症状,多数患者为体检时发现。肿瘤体积较大时,一般表现为压迫为主的非特异性症状,如腹部不适、腹部隐痛及排便习惯改变。少数患者可伴有杵状指及低血糖等副瘤综合征表现[5]。

3.2 SFT的CT表现与病理:腹盆部SFT多为孤立性软组织肿块,体积通常较大,直径可达20 cm以上。较小肿瘤多呈类圆形或椭圆形,较大肿瘤多呈不同程度分叶状。肿瘤境界多较清楚,较小肿瘤密度均匀,较大肿瘤密度多不均匀,其内见不规则低密度坏死区。这与肿瘤细胞、胶原纤维的内部分布及二者发生玻璃样变、黏液样变及坏死、囊变有关。原发于腹盆部的SFT体积较大,肿瘤中心易出现血供不足而出现坏死、囊变。肿瘤越大坏死、囊变区越大,形态越不规则。Cardinale等认为SFT是一种极易发生黏液样变、囊变的肿瘤,因些文献报道中的大多数肿瘤内部可见囊变、坏死区[6]。钙化相对少见,本组仅1例见不规则钙化影。SFT行CT增强扫描时实质部分明显强化,强化程度不均匀,且动脉期瘤内见迂曲血管影,静脉期及延时扫描,肿瘤强化加深,液化坏死区始终无强化。这种强化表现与病理结构密切相关,肿瘤细胞排列形态多样,细胞密集区及稀疏区及胶原纤维束玻璃样变区相间,而细胞密集区强化明显,从而使肿瘤实性部分呈不均匀样斑片状强化,静脉期及延时期对比剂在细胞外间隙不断堆积使得肿瘤强化更加明显。镜下肿瘤内常见到增粗扩张的供血血管,因此,增强扫描时肿瘤内可见迂曲血管团。故增强扫描及延时扫描对SFT的诊断及鉴别诊断有重要价值。

3.3 鉴别诊断:发生于腹盆部的SFT主要需与神经源性肿瘤、畸胎瘤及肠道间质瘤等鉴别。神经源性肿瘤常发生于脊柱两侧,囊变少见。畸胎瘤含有多种成分,尤其是发现骨骼或牙齿影时,须首先考虑。肠道间质起源于黏膜下,临床上易出现便血,肿块可向腔内外生长,免疫组化CD117为弥漫强阳性。

总之,腹盆部SFT是临床上较少见的软组织肿瘤,多发于腹膜后间隙,肿瘤体积通常较大,边界多清楚,CT平扫时肿瘤内常见不规则低密区,增强扫描时肿瘤实质部分呈“地图样”强化,静脉期及延时期强化较动脉期更加明显。当腹盆部遇到孤立性肿瘤病灶具有以上CT表现时,应考虑到这一诊断的可能,确诊须依靠病理组织学特征及免疫组化结果。

[1] 周涛,潘爱珍,陈颖瑜,等.胸膜孤立性纤维性肿瘤的MSCT及病理学特征[J].放射学实践,2010,25(1):40-43.

[2] Cardillo G,Carbone L,Carleo F,et al.Solitary fibrous tumors of the pleura:an analysis of 110 patienrt treated in a single institution [J].Ann Thorac Surg,2009,77(5):1632-1637.

[3] Vande M,Rouse R V.CD34A Review[J].App Immunohistochenm,1994,2(1):71.

[4] Cardillo G,Lococo F,Carleo F,et al.Solitary fibrous tumors of the pleura[J].CUR opin Pulm Med,2012,18(4):339-346.

[5] 张昊,周诚,杨正汉,等.胸部弧立性纤维肿瘤的CT表现[J].临床放射学杂志,2008,27(3):394-397.

[6] 田彤彤,胡晓华,朱庆强,等.腹膜后弧立性纤维肿瘤的MSCT表现[J].实用放射学杂志,2013,29(12):1971-1975.