知识焦虑时代,如何提升学习力?

陈晰

晓雯是北京人,在一家美资高科技公司北京办事处工作。“90后”的她是一个重度知识付费用户。虽然她目前担任的行政助理工作,现有的英语水平已经可以应对,但她还是花了上万元购买了某高端在线英语的课程,“每天四十五分钟,轻松说英语”。

她还先后订阅过10多个公众号、APP推出的付费课程,内容有“如何高效学习”“给小白的极简理财课”“教你半小时化一个出门妆”“一小时让你认识思维导图”“成为说话与演讲高手”“职场女性的时尚魅力必修课”“系统学做品牌营销”“如何写出你的第一本书”“普通人如何快速学习心理学”……

为什么要订阅这么多课程?晓雯说,自己关注了很多个人成长的公众号,每当看到课程推送时,都觉得自己非常需要提升这方面的能力。而且,这些课程的介绍也非常有吸引力,都是牛人、大V总结的“干货”,可以省去自己摸索的时间,每天花半小时就能轻轻松松地掌握一门技能,还花不了多少钱,觉得还是很值得。

但是,晓雯也承认,购买了这么多课程,确实听不过来,能坚持听完的很少,有的课程甚至在买过之后一节都没有听过,想等到有时间的时候再去听。虽然已经“囤”了这么多课,但在看到新的让她心动的课程,还是会忍不住按下“支付”键。

现在,像晓雯这样花大价钱购买知识的年轻人不在少数。

《第三次浪潮》作者,社会思想家阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)说:“21世纪的文盲,不再是那些不能读和写的人,而是那些不能学习,否定之前学习所得,和再学习的人。”

崔健曾经唱道:“不是我不明白,这世界变化快”。20多年后,世界变化更快,不明白的人也越来越多,并由此诞生了一个新的名词:知识焦虑。

在一个“知识”和“干货”满天飞的时代,当知识焦虑成为越来越普遍的现象,如何认识信息,甄别信息,如何更好地学习,提升自己,成为越来越多年轻人关注的问题。

为焦虑付费

知识焦虑,说到底是一种信息焦虑。是个人在面对海量信息应接不暇时感到的一种心理恐慌。

知乎用户snail这样形容自己的知识焦虑:“打开电视,看到某位主持人在用一口流利的英语和外国人对话,便觉得自己的英语还不够好,我便开始努力地学英语,走路、做家务、睡觉前都要戴着耳机听英语;打开微信,某位名人又在推荐新书,他推荐的肯定是好书,我必须得买;等我逛网上书店,又看到其他推荐,而且好像评价也不错,于是下单全部买下,家里的书架又丰富了许多;刷刷知乎,哇,他的回答好专业,好高深,好厉害啊,我还有好多不懂,我还得好好学呀。

不行,我得多读书。从小老师就教育我们要全面发展,我必须要了解各方面的知识。什么天文地理、文学历史、科技生物、经济政治,好在现在网络发达,想要什么资料,只要一搜立刻就能搜到许多。于是很快,我搜集了许多方面的书,打开电脑,看到满满的硬盘,也有一种莫名其妙的成就感和满足感。我好比借助网络给自己搭了一个巨型图书馆,而且它仍在不停地扩充。

可是随之而来的又是焦虑和烦躁。这么多资料我得什么时候才能全看完?我听了一段时间的英语,水平也没有明显的提高;我读完了他们推荐的书,他们又推荐了新的我没读过的书;再刷知乎,仍有许多人在自己的领域做着精彩的回答,还有许多我不懂的地方。我好像总在使劲跑,却没有方向,直到跑得疲惫不堪,筋疲力尽……”

这种在海量信息面前筋疲力尽的感觉很多人并不陌生。据某机构联合问卷网对2003名受访者进行的一场调查显示:73.2%的受访者自称有“知识焦虑”。61.2%的受访者认为“知识焦虑”是因为工作学习中要用到的知识多,自己储备不够造成的。86.0%的受访者平时会主动“充电”学知识。

知识焦虑的表现很多,但归根结底不外乎这些方面:

“时代变化太快,担心自己的知识不够用。”

“别人懂的东西自己不懂,怕落后于他人。”

“三天不学习,就会错多很多新名词,都不能和朋友聊天了!”

调查显示,出现“知识焦虑”时,48.1%的受访者会听线上课程,45.9%的受访者会参加继续教育,其他的做法还有:进行专项知识学习(34.4%)、制订学习计划(34.0%)、听线下讲座(28.5%)、参加相关社群或论坛(22.6%)等。

其实,焦虑一直都存在,知识焦虑仍然是生活焦虑的一种体现。这种焦虑大多来自对比,只不过在信息时代,加速了对比,加速了焦虑的蔓延速度,再也不是“从前日子慢”。更何况现在我们的时间越来越碎片化,想要掌握某一领域的专业知识,很难像过去一样拿出比较大块的时间进行系统性学习。

知识付费,资本的狂欢

就在我们被知识焦虑困扰的时候,内容生产者们给我们提供了一个解决方案:知识付费。你付钱,专家帮你制作优质课程,将知识进行提炼,把知识掰开揉碎嚼烂了喂给你,订阅付费课程和专栏,每天几分钟,就能轻松地掌握一门技能。

书籍、课程、讲座、咨询、答疑、分享……这些都不是新鲜事,但是在互联网时代,它们才成为了可以在线即时获取的“快餐”。信息时代让知识变现更加容易,报名、付费都可以用手机进行,听课可以足不出户,更可以随时随地复习,这样的学习方式确实看上去有很多优势,因此吸引了越来越多的用户加入其中。这些“快餐”课程既满足了年轻人的求知欲,又在一定程度上缓解了他们的知识焦虑。这种有上升需求的年轻群体的知识焦虑感被不断包装,使得“随时充电”、“每天提升一点点”,成为客户痛点,成为心理刚需。知識被包装成一个个“爆款”产品,并以最快捷、方便的方式进行售卖,让商家赚得钵满盆满。

罗振宇在一场知识发布会上讲过知识付费经济的逻辑,“在付费的那一刻实现的是人格跃迁,用户想要成为更好的人”。罗胖眼中的“内容”已然是一种商品,在焦虑的年轻人心中更是一剂良药。

付费订阅的专栏、课程的文案之所以吸引人,其原因不外乎:我是成功人士,你按照我说的做,也能够成功。“当我每天都能听到大牛们分享新知,我们和他们的距离也不那么遥远了。”这就是罗振宇口中的“人格跃迁”。

这一模式的确“看上去很美”:它成为一个百花齐放、各路人上台各显身手的舞台;在传统的教育培训与免费信息的中间地带,产生一块前所未有的新领地。对于知识答主来说,长期储备的知识有了变现的机会,对于大众来说,花费一点费用,就可以听到公众人物、行业领军者的口传心授。这也是知识付费令人兴奋的原因。

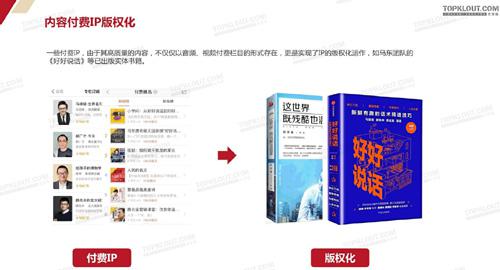

与此伴随的是知識付费行业的迅猛发展。从2016年5月开始,喜马拉雅、得到、分答、知乎LIVE等app不约而同地开始启动知识付费服务。

喜马拉雅2017年12月1日到3日进行的第二届“123知识狂欢节”,内容消费总额达1.96亿元,实现了对首届知识狂欢节消费总额近4倍的超越。第一届中,《好好说话》以555万元夺得销量总冠军,而这次第一名的是《蔡康永的201节情商课》,销售额超千万。

截止到2017年12月,知乎 Live 总参与人次近 500 万,知乎电子书下载量破 5000万 ;在2017年年中的知识发布会上,罗振宇一口气发布了12款知识产品,订阅专栏销量达到206万份。

2017年9月,网易云音乐宣布“不惜代价”要成为知识付费的“领头羊”,推出了首款自制知识付费产品《采铜好书精读》。10月,“新世相读书会”正式上线。

这一领域也到资本的青睐。2017年10月25日,千聊官方正式对外宣布:已于数月前完成千万人民币A++轮追加投资。专注内容付费的技术服务商小鹅通,获得了喜马拉雅的3000万元的A轮融资投资。有人预估,这个行业在2020年有望达到320亿规模的收入,按照30倍估值计算,有望支撑起1500亿的市值。

知识经济,还是韭菜经济?

但是,和很多迅速兴起的事物一样,在一轮的野蛮生长之后,开始出现转变,进入瓶颈期。

首先受到质疑的是学习效果:在订阅了那么多“超值”课程,学习了大牛们的“干货”之后,真能如之前期待的那样,“遇见更好的自己”吗?这是一个未知数。

微信公号作者“小鹿快跑”讲过自己的经历:

2016年1月至2017年6月,他一共为知识花费了5000元:

在知乎上买了46次讲座,花了1500元。

在微信上买了21个讲座,花了500元。

参加了一个写作培训班,花了500元。

在得到上买课程,花了约300元。

参加过两次早睡早起打卡群,花了100元。

购买了几个七七八八课程,花了2000元。

一开始,他信心满满,期待自己变好。谁知道一年半过去后,

“我除了白发多了几根、皱纹多了几丝、眼袋多了几两外,一点都没有发生变化。生活品质没有提升,工作没有加薪,旅游梦想没有实现……”

这就是大部分追逐知识付费的人所面临的困惑:

“一开始,觉得很有启发很有用,看完的一瞬间觉得自己受益匪浅。可时间长了,我才发现:我的认知并没有由此而提高,我的思维并没有由此而升级,我的知识和技能依然在原地踏步。”

一方面是课程、专栏的遍地开花,但产品的复购率,一直是内容提供商家“不能说的秘密”。据艾媒咨询的数据显示,喜马拉雅FM的产品复购率为52.4%,分答的产品复购率为43%。另一份公开资料却显示,当前知识付费的平均到课率不足10%。

究其原因,一是知识付费的课程良莠不齐,内容严重同质化、内容水化、流量枯竭以及难以学以致用。在信息时代,知识获取方便了,知识变现也方便了,任何人都可以开课、分享,门槛的降低了,内容难免鱼龙混杂。再加上在资本的推动下,很多知识付费平台来不及细细打磨自己的产品与运营方式,就为了流量与用户,不得不过度透支未来可能的消费市场与价值,出现了“7天掌握XXX”、“15天打造XXXX”等课程,用标题搏关注,成为了“割韭菜”的生意。

另外,很多付费课程吸引人的噱头是名人大V,高晓松、马东、蔡康永、郭德纲等本身就有大批的粉丝,难免在内容上偏向娱乐化。可能同样的话题,一位严肃学者的回答无人问津,公众人物的只言片语却备受追捧,典型的“离娱乐更近,离知识尚远”。

去年,一篇名为《罗振宇的骗局》在网络上引发热议。文章认为,大部分的知识付费都是“大忽悠”,传授的知识是“未经你思考的”。还有观点认为,知识付费实则是在满足人“好像是在获取知识”的虚荣。而这样的结果正如一位网友说的:“把自己的头脑变成别人思想的跑马场,同时也把自己的钱袋变成别人的提款机。一阵知识的疾风骤雨之后,只剩下一片狼藉”。

被动接受到主动学习

如果说抱着治疗焦虑初衷的知识付费,未能真正给渴望学习的年轻人指一条出路,那么解决之道在哪里?在这信息爆炸,知识满天飞的时代,如何才能更加高效的学习?

答案就是:我们要做精明的知识消费者,因为错误地消费知识产品,消耗的不只是金钱,而是我们不可逆转、永远无法弥补的时间。无论学习什么样的知识,都需要首先对自己有清醒的认识和了解,培养独立思考和判断的能力。这是学习的前提,同时也是学习的目标。

终身学习是必须的,也是必要的,但我们更多需要的是理性思考,要了解自己现有的知识基础,根据自己的需求和兴趣制定学习计划,进行主动的终身学习,而不是一味进行被动跟随式的学习。

主动学习者会区分信息源,根据自己的情况选择学习内容,不会盲从权威。主动学习者也有自己的节奏,不会采用跟风式学习法,什么火学什么,什么名词新就学什么,什么容易赚钱就学什么。

正如一位网友在“遍览群课”后感悟到的:“终我一生,如果能成为某个领域的专家已属不易,而我却在追求成为一部百科全书。如今社会早已分化得极其精细,并且各个领域都在飞速发展;一个人能在自己的领域掌握大部分知识便可以极其突出,又何必再奢望成为别人领域的专家呢。贪多只能是嚼不烂,样样都懂也只能是样样稀松。”

的确,没有人能精通所有的事情,一生能做好一件事情就已经非常不错。一个人只需要有一项顶尖技能,就足以脱颖而出。焦虑是没有用的,与其去焦虑,不如考虑一下自己自身的优势,给自己定一个目标,即我想成为一个什么样的人,掌握哪一项技能,然后去努力。

放弃“二手知识”

在知识被过度营销的时代,仿佛一夜之间冒出来了无数新鲜词汇,什么跨界思维,临界思维,成长型心智……这些新奇的词汇让人们感觉几天不学习仿佛就错过时代,无法和身边人对话了。但是实际上,太阳底下无新事,很多被重新包装的所谓新理念,不过是对于经典的重新诠释。

“小鹿快跑”在《知识付费这两年,我花5000元买的4个教训》中写道:之前,看到很多名词,比如思维模式、规模化思考、系统思维模式、复利效应等,我都觉得很新鲜,然后看到相关的课程赶紧买。但是读了《穷查理宝典》之后就会发现很多的理论都来源于此。而你只要把这本书钻研透彻了,压根就不需要花费大量的时间和精力去听这些课程,因为这些课程都只是就这本书里的某个点进行讲解。而这本书的电子版我仅仅花了4.99元!

在用两年时间花了五千元买课程之后,他的感悟是:与其去大量听一些零碎的课程,不如下功夫读经典,构建自己的知识体系。

碎片化学习到深度学习

寻求高效地获得知识本身并没有错,但妄想走捷径就未免太浮躁了。碎片化时代,时间和注意力都变成了稀缺资源。然而越是碎片化,越需要构建自己的知识体系,对碎片知识进行整理和分类。

碎片化学习,学的不是碎片化的内容,而是有体系、有理论的知识,才能更好地适应碎片化学习的需要。就像建造一幢房子一样,要把房子建好,需要先事先规划,设计好蓝图,而不是每天随意地砌上几块砖、几片瓦。

知识体系就像一张无形的网,把零碎时间学到的东西进行归纳和总结,分别放置到合适的位置,让他们真正融入你的知识体系。实验证明,经过分类存储的知识更容易进行提取。比如在看完一篇“深度好文”后,用思维导图及时进行归纳,无疑能加深你的理解和认知。

很多付费课程吸引人的地方莫过于“轻松”、“速成”,但知识的获得是难以走捷径的。任何一种成熟的知识和学问都有其逻辑演进的内在体系,都有复杂而深入的思考过程,都需要付出大量的精力和时间。缺乏专业、严谨甚至痛苦的训练,难以习得真正的学问。格拉德威尔在《异类》一书中指出了“一万小时定律”:要成为某个领域的专家,需要10000小时,按比例计算就是:如果每天八个小时,一周五天,那么成为一个领域的专家至少需要五年。而畅销书《刻意练习》则对一万小时定律做了升级:重复地练习自己已经掌握的东西是没有用的,只有持续针对未掌握部分刻意练习才能不断掌握新技能,很多人只是表面上装得很努力,其实不知道如何用功。

要知道,看10本创意书,听10次创意大咖的创意分享会,看无数的创意案例,并不能让你真正掌握创意这项技能。只有真正去应用,把那些生成创意的方法落地,不断去尝试突破,才能提高你的创意水平。换言之,我们需要“深度学习”:在理解的基础上,批判地学习新思想和新理念,并将它们融入原有的认知结构中,能够在众多思想间进行联系,并能把已有的知识迁移到新的情境中,学以致用和解决问题,那么这些知识和技能才是真正属于你的。

虽然焦虑是令人不安的,但是也要看到:焦虑感是有上进心的表现。焦虑是因为看到了自己的不足,觉得自己差的太多,要补足这个差距似乎遥遥无期,因此才会有沮丧、失落、焦虑等情绪。

“怕什么真理无穷,进一步有进一步的欢喜。”胡适先生的这句话仍然适用于现在的年轻人。在“中年危机”“成长焦虑”“知识焦虑”弥漫的今天,不妨给自己“一步步来”的勇气:时代越是焦躁,越要给成长以耐心和时间。