老木船·旧船棚

◎ 凌龙华

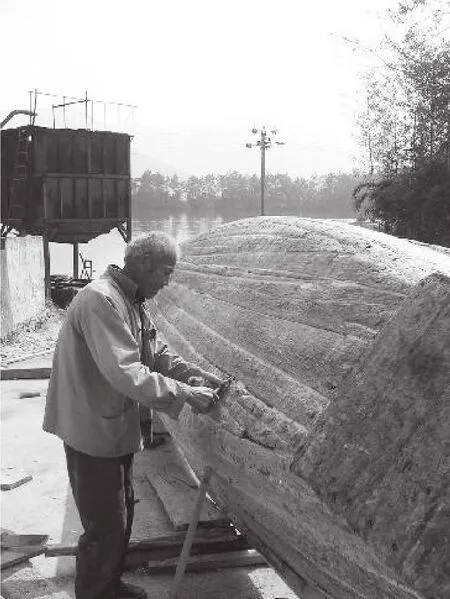

老木匠修船

老木船

老船,木制。船头、船梢封闭,但都开一方小洞,上安木盖,可出入。船主体为敞口空舱,一般一小一大,小的紧靠船头,若是渔家,可能船底装活络板,进活水,暂养所捕鱼虾;大舱有时要占得船体大半,且三面外突,可谓大肚能容——大舱本来就是用来装载的嘛!

若在空舱上方再架上一个遮棚,而遮棚又多用篾席或牛毛毡覆盖,抹上桐油,就成文学巨匠周氏兄弟笔下的绍兴乌篷船了。这类小船,穿梭于如巷的河网,轻快自如。二十世纪八十年代前,进城或走亲戚,除了步行,就是摇船。摇船用橹,吱欧吱欧,摇向烟树迷离处。若要闲适,就坐航船。航船也用橹摇,但专业,急急而有韵律。坐在遮阳挡雨的船舱中,客如置身童年摇篮,大可作逍遥游。看看野水,听人谈古论今说东道西,不知不觉间,船早“航”过无处不在的“外婆桥”。

摇船一般两人搭档。一人把橹,这是技巧活;一人吊绷,这是辅助活。小一点的船,一身兼,那就一手把橹,一手吊绷。此等高手,男称艄公女唤船娘。好在水乡的船就像城里的自行车,学会了,就成“小把戏”。

不用橹而用桨,那样的小船,叫划子。划子是简洁版的敞口船,多为一人一桨一竹篙。划桨者头戴箬笠,细雨中身披蓑衣,俨然一渔翁。事实上,小划子通常就用作鱼鹰捕鱼,最受村童追捧。我读村小时,生产队里养鸭,小划子就成了放鸭船。但放鸭者不再是蓑笠翁而多为不再上学的小青年,披挂的是塑料雨衣。

“人老筋粗,船老钉出。”长年浸水的木船,磕磕碰碰,难免损坏。一旦不敌风浪,船漏,那会出大事。因而,暮春时节,乘着农闲与艳阳,生产队的社场上总会倒扣上某只待修理的木船。这是一道如虹的风景,牢牢吸引着孩子的目光。

起船啦!男人们撸起袖管,有的干脆赤膊上阵。一二三,用力拉。船头如蛇头昂起先出水,而后,一鼓作气,在振奋人心的号子声中,空空如也的船身彻底拖上岸。

木船倒扣在支起的木架上,笼罩住一个小世界。阳光灿烂,风推搡着云,船底朝天的弧面,若有若无投映上一二缕抽象派画意。我们守望着,时刻准备钻入船底或爬上木架。如果有那么一阵太阳雨,那么钻入船架底,真是如鱼得水,求之不得啊。在船底干地上,小伙伴尽可以做游戏,少不了吹嘘些不着边际的未来事。若雨下大了,雨水侵漫船底世界,猫着腰钻入船头或船梢,黑黢黢,格外刺激。雨滴打在船板上,就像头顶上有万千叩问或叮咛,只要不大声喧哗,大人们永远不会发现秘密。

修船的过程漫长且要下功夫。担当修船重任的都是老木匠,匠心匠艺俱佳。记得有一位老木匠,一头雪似的白发,人瘦个高,全村称之为“老木匠”,好像老木匠就是他的专用名。老木匠的大儿子打下手,自然被称作小木匠,小木匠虽小,却是少白头。进入修理流程,则全依靠这一对白头山上的“啄木鸟”。那是船的幸运,也是我们孩子观望的幸福。

旧船棚

新木板刨花,何其香!刨花四起时,如细浪翻滚。老木匠吸一袋烟,小木匠手不停也不说话。我们追着刨花闻香数纹圈。刨花上的纹圈,有美感,更有沧桑感,那是年轮的铭记啊。与小木匠亲近的孩子,有时会激动的帮着弹一回墨线,在尚未上学的孩子心目中,墨斗里贮存了多少的玄妙啊!

修船用的大铁钉,俗称耙头钉,一根足有一两重。这钉的头如铁耙,钉体四方锥形,极似一甲骨象形文字“丁”,刚劲而有分量。大铁钉的色泽峻冷,深海般碧青,特别称谓“铁青”。钉钉前,先要用凿子凿好一排排浅坑,这是有讲究的。钉钉要有大榔头,有节奏击打;钉子钉入木板后,再用小锤子追击,为的是让钉子的那个耙头也完全埋入所凿浅坑,这也是有讲究的。

钉钉结束后,精细的嵌缝工作开始。嵌缝用麻绳浸桐油掺油灰嵌入并凿实,然后再用油灰抹面,一丝不苟。别忘了上面提及的浅坑,此时都埋入了铁钉耙头,需要用油灰抹平。如此,铁钉与水隔绝,不生锈。

抹桐油要选一个特别晴朗的日子。桐油在阳光下散发的气味,浓烈稀罕,无异是向范围所及的村落释放出大功告成的信息。因而,桐油喷香的日子,伫足社场者尤多,且多为拥有话语权的长辈。那时的桐油往往与成家立业这等人生大事联结在一起。桐油抹椽子盖新房,准让左邻右舍啧啧不已。桐油要抹数遍,抹数遍桐油后船体熠熠生辉。

夏收夏种近了,新修好的木船下水了,使命再度履行。佛家有语“百年修得同船渡,千年修得共枕眠”。蓦忆娶亲船,船篷上搁上两根蓬蓬勃勃的翠竹,系上红绸,一路锣鼓喧天,新娘娶到家了。

旧船棚

十多年前初去台湾,“泊车”一词留下极深印象。古典诗词中,“泊舟江渚”乃常见意象,而在水乡农村,老一辈人也把停船说成“泊船”。

泊,停靠。旧时的船栅与船棚,就像今天的车位与车库。事实上,旧时的船就是今天的车。泊舟泊车,一脉相承,顺理成章。

古镇黎里老街深处,有名园端本园,清乾隆年间所造,人称“郡马府”。我读初中时,端本园很冷落,但有一条小河直抵园中。这小河为老街后河,仿佛就冲着园中泊舟。原来,“老底子”的大户人家,尤其是做官与经商的,多有私家船埠。临水人家,因势利导,干脆把船泊到“水阁”下。“水阁”及江南之吊脚楼也。

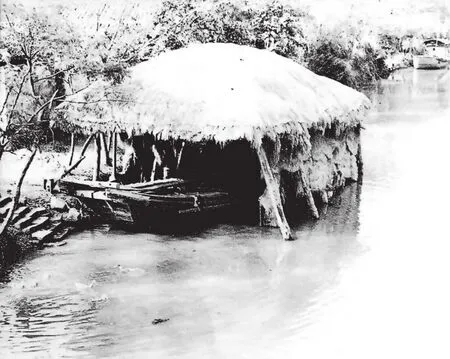

广大农村,船是不可或缺的农具。劳动、出行都离不了它。上世纪六七十年代,生产队有田在“独脚屿”上,独脚屿四面围水,暑假随出工的父母上独脚屿玩,真是件愉快如风的事。船在广阔的湖面上摇,细浪拍打船头叮咚叮咚响,不久便看到了泊船的船棚,旁边还有一架木水车。船棚简易,茅草顶,如斗笠扣在木柱上。木柱四根,兼用作系船缆。

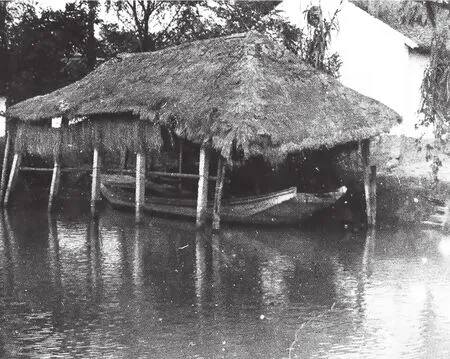

气派的大船棚,每个生产队有一个,多建在村口河浜,近社场。那是船的集散地,也是孩子们假期的逍遥处。村中小河名撒网港,晚清有诗咏之“港边晒网半沿墙”,想来前身是个渔村。一条港上有四个生产小队,河港上自然矗立起四个船棚。我们居港之北,为“阳”,天时地利先占得一先。最可炫耀的是港北的那两个船棚都敞亮,刮刮叫。

旧船棚

第四小队的船棚,位港北西,建在桥堍下,桥堍水面天然形成一坞。站在桥上,侧面介字型的船棚尽收眼底。行人打桥上走过忍不住瞧瞧船棚里的船,而闲坐船上的人也打量并评点过桥的人,在精神食粮极度贫乏的岁月,意外增添了一道风景。对我们孩子而言,船棚里的风自然舒适,风景也有启蒙作用。但最重要的是村中杂货店近在咫尺。杂货店主营鸡蛋换酱油、煤油,但也零售三分钱一小袋的“老鼠屎”(盐津梅)。

难忘家门口的船棚。我们生产队的船棚在村东尽头的老家门口。据说,船棚所在处,早先水面特别宽敞,凭空添一水湾似的,称之为河浜头。岸边建“刘王庙”,镇水园为保一村平安。解放后,破除迷信,庙拆了,拆庙的瓦砾残碴筑了一道浅浅的水坝,一个宽绰、体面的船棚应运而生。近水楼台先得月,有了这个船棚,我的童年乃至少年课余生活,生动活泼。

一根根石柱立为桩,一根根木椽结为横档,框架就非同一般!坐在泊船上抬头看,那是由碗口粗的毛竹架起的棚顶,顶上覆盖上一爿爿“萧”。“萧”用稻柴编扎成,如席子,每年有所更换。遇上一次性大更新时,尤如大堂重装修,焕然一新。阳光照耀下,新稻柴柔和的光泽与清香,让温馨充溢。

船棚的顶五脊四坡,庑殿式。毛竹架就的横梁,让风与鸟儿往来自如。村中有几个顽劣少年,时常赤足登攀横梁,空手掏麻雀窝。乘大人不在场,盛夏午间,或高踞梁间,或干脆把毛竹当钢丝绳,张开双臂,耍杂技。顽劣少年在梁上走,我们在下面仰望,常常脖颈发酸而冷汗直冒。

在船棚中,那只大木船最让人钟情。我们各居位置(最佳是船梢),或听一人讲故事(多半胡编),或互相比攀些子虚乌有的荣耀。记得有一回,我正高谈阔论,想不到生产队长听到了,嘿嘿一笑,夸我是个演说家。演说家是什么,该不会专指吹牛吧,但同时听到此话的小伙伴们却明显对我刮目相看。多年以后,我走上讲台口若悬河,一想到生产队长未卜先知的断言,莞尔一笑。

改革开放,农村实行包产到户责任制,木船改为了风雨不蚀的水泥船,船棚渐行渐远,生产队与船棚成了印记,荡然无存。