上海“城市之心”里弄开发小史

文/胡端

处于上海“城市之心”的南京东路街区,涵盖今苏州河以南、金陵西(中)路以北、福建中路以西、成都北路以东地域,为近代公共租界中区的主体部分,素以繁华、摩登的“十里洋场”著称。然而,一直以来将这一街区视为“近代商业文明发祥地”的单向度认知,也有意无意地忽略了另一至今仍然活态传承的历史遗产——石库门里弄。相较于“城市之心”喧嚣繁华的商业文明,街区内的石库门里弄显然不甚耀眼,但那些里弄的开发历史及所承载的上海城市化变迁,则更具丰富多元的内涵。从早年的乡村景观,经地产交易、房产开发,逐步演化为近代的城市街区,这一过程可视为上海这座口岸城市在租界效应的主导之下实现空间布局与功能变迁的一个典型缩影,而房地产开发进程所牵涉到的各种人与事,更是解读上海开埠后城市化迅速扩张驱动力的一把钥匙。

华洋“抢滩”

1843年上海开埠后,未等租地办法正式推出,洋人外商已经迫不及待地“抢滩”上海。从1843年开埠至1847年11月正式签发道契这5年时间中,已有60项左右的土地交易悄然展开。英租界建立之初极为注重利用黄浦江的航运便利搭建栈房码头、发展港口外贸商业,最早一批租地基本都东面紧邻黄浦滩沿岸,西界不越今四川中路。当时英租界西边的“界路”是今天的河南中路,但在外国人眼中,只有黄浦滩沿岸至四川路区域内尚具城市景观,四川路以西地区仍然被视为乡村。

图1 1862年上海地图

1848年11月27日,中英双方订立协定,将英租界西面从界路(今河南路)推进到泥城浜(今西藏路),北面从李家场延伸到苏州河。重定界址后,英租界区的四至是东至黄浦江,南到洋泾浜,西至泥城浜,北到苏州河,全部面积增至2820亩。此后,新签发的道契分地号数自东而西越来越大,新增租地的空间分布也开始往四川路以西延伸。至1854年前后,今福建中路以西一带逐渐有了洋商永租土地的零星交易,较著名者当属今湖北路、北海路、西藏中路和芝罘路一圈的上海第二跑马场。

不过,在1850年以前,由于外侨人口数目甚少,福建中路以西区域的洋行永租土地,在用地性质上基本以商业为主,建筑形式以东南亚的“外廊式”为主流,即所谓的“买办式”建筑。这种建筑功能上多为商住合用:楼层一般为2层,洋行大班或主要合伙人住在2楼,买办的局所、办公室兼仓库货栈在底层。这就包含了外商全部的生活内容,街区功能极为单调,“没有商店、酒店、酒吧、戏园或其他活生生的街道生活”,更未出现商品化的住宅建造。此种现象,一直到1853年上海小刀会起义和太平军攻占江南之后,才有了明显的改变。

1850年前后,由外国军队武力保护的上海租界成为难民的最佳避难所,大量江浙豪绅富商、地主及平民纷纷迁入。一时间,租界成为“通省子女玉帛所聚”。至1854年,租界内华人人口暴增至2万以上,土地价格飞涨。在此情势下,许多外商趁机找到生财之道,他们发现“将土地租与难民,或建房屋供难民居住,为有利可图之举”,利润之高,远远大于其他贸易收入,而且资金周转更快更稳妥,几乎不担任何风险。于是,许多外国房地产公司因之而起,投机家蜂拥而至。原来的大班、水手、伙夫、鸦片贩子摇身一变,全部变成房地产商人。这种近乎疯狂的投资,在美国人霍塞后来写的《出卖上海滩》一书中有形象的描述:“以前没有人要的地皮,此刻都开辟起来,划为可以造屋的地盘。难民需要住屋,上海先生们便立刻加工赶造起来。租界范围以内的空地,不多几时便卖得分寸无存。”

尽管这种行为与《土地章程》中有关“外人不得架造房舍租与华人”的规定相悖,但巨额利润却使外商们全然不顾这一规定。从1853年9月到1854年7月,不到一年间,广东路、福州路一带,就建造了800多幢以出租营利为目的的木板简屋,高价租给逃入租界的华人,这些房租年收益高达投入成本的30%-40%,盈利甚丰,木板简屋一时成了租界土地上最抢眼的建筑群。华人入住之事实既已发生,《土地章程》中原先规定的“华洋分居”原则自然被迫放弃。1855年3月,上海道台颁布《华民住居租界内条款》,允许华人进租界设店并从事各项经营活动,自此,租界“本专为外侨居住而设之原始观念,乃首先以租界外之情势纷扰以及内战方烈,而被改变”,“华洋杂处”新局面正式开启。

“华洋杂处”打开了商品化住宅建造之门,专营买地、生产房屋、租赁或出售的行业开始在租界内出现。截至1860年,租界内以某某“里”为名的住宅已达到8740幢。早期为应对大量涌入的难民而建造的木板房,成本低廉,施工简单,建造速度快,一般采用联排式总体布局,成为后来上海特色的石库门里弄街坊的雏形。不过,这些木板简屋是专为逃难华人而造,外国人基本不去居住,且从它们的地域分布来看,“华洋区隔”现象仍以某种形式得以保留。据1864年上海英租界地图所示,当时外国人住宅仍只集中在原有的界路(河南路)以东地区,在河南路与下一条马路福建路之间尚有少量外商住宅,但福建路以西则难觅其踪影。而华人住宅,则密密麻麻地布满河南路以西区域,特别是河南路到浙江路、湖北路之间的区域,几无隙地。华人很少染指已被西人占据的英租界东部地区,美国人霍塞称:“(从黄浦滩)再走过二三条直街,方是华人聚居的地方。”显然,洋商在不失时机地建造简屋大发横财的同时,并没有真正希望与华人分享同一空间,而是尽可能地将自己与逃难而来的华人保持相互间的区隔。

石库门建筑的出现

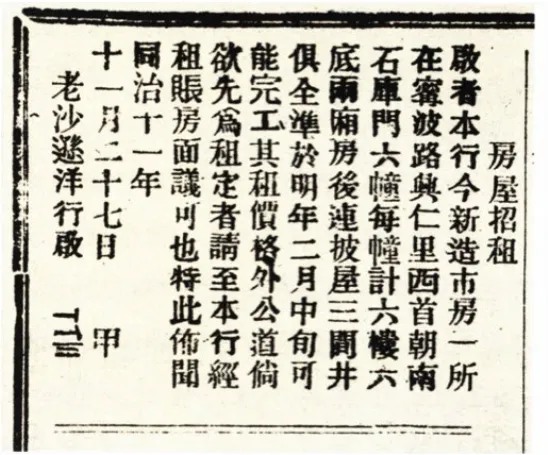

1864年太平军之乱平定,江南避难人口纷纷回籍返乡,租界人口锐减,致使房屋大量闲置。于是,先前“救急式”的简易木板房停止兴建;已建成者,也因建筑材质易燃而被租界当局取缔。待到19世纪70年代以后,随着租界的现代都市辐射效应不断显现,大量江浙富商子弟、退职官员、破产的手工业者、仕途不通的文人士绅将上海视为乐土,再次移居来此。在此背景下,逐渐出现了比较正规的房地产市场需求。一些早期的著名洋行如老沙逊、怡和、仁记等纷纷投巨资从事房地产经营,从而产生了第一代“石库门”住宅,这就是通常所称的“老式石库门”。1876年,葛元煦在《沪游杂记》中就对这种新生的石库门的形制、租价有所交代:

“上海租屋获利最厚,租界内洋商出赁者十有六七,楼屋上下各一间,俗名一撞(幢),复以披屋设灶,市面租价每月五、六、七两银数不等,僻巷中极廉,每间亦需洋银三饼,昔人言长安居,大不易,今则上海居,尤不易焉。”

图2 1872年12月27日《申报》刊登老沙逊洋行在宁波路兴仁里的招租广告

老式石库门建筑,住宅平面多为三开间二厢或二开间一厢,甚至还有少数五开间的。房间包括起居室、卧室、浴室、厨房,还有晒台、天井和贮藏间,可以供两、三代同堂的一家人居住。其建筑结构多为传统的砖木立帖式,外墙多为石灰粉刷,门框一般也很简单,为条石砌成,无复杂的门头装饰,形式仍留有较强的江南民居的特点。房子建成后, 每隔几排就在四周建起围墙,形成一个住宅小区。出于通行、采光和通风的需要,小区内每两排楼房中间都铺设出一条小巷。这种成排楼房中间有通道隔开的住宅形式,从此被称作“里弄房子”或者“弄堂房子”。

“老式石库门”可分为早期和后期两个阶段。据建筑史专家研究,19世纪最后10年和20世纪的最初10年里,上海的里弄住宅基本上都是早期石库门式。从空间分布上说,这种里弄住宅是随租界的扩展方向由东向西发展的,今南京东路街区所在的原英租界作为里弄的发源地,曾保存大量的早期石库门建筑。然而,因年代久远,绝大多数都已拆造翻建,难以看出早年原型,如建于1894年的升安里(今宁波路473弄),建于1900前后的苏州里(今黄河路223弄)、人安里(今牯岭路145弄)、积福里(今宁波路457弄)。有些至今仍大略保持原始风貌的,如建于1907年的洪德里(今浙江中路599、609弄,厦门路137弄),建于1908年的祥康里(今新昌路87弄、119 弄)。

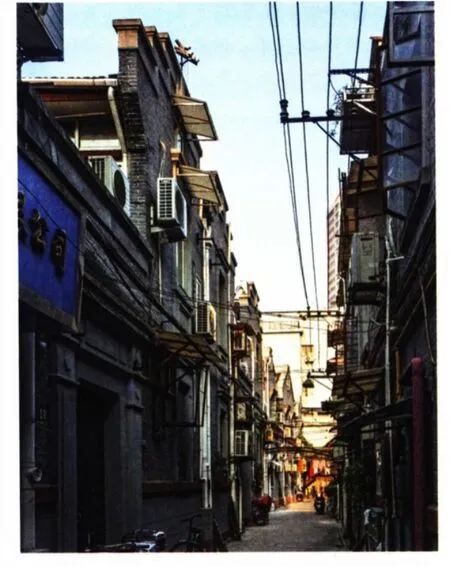

图3 北京东路830弄瑞康里

后期的老式石库门,建筑时段主要集中在1910-1919年,在总体布置、单体设计、建筑装饰等方面较早期老式石库住宅有所改进。这类里弄房屋,在今南京东路街区内遗存较多,如建于1910年的怀德里(今凤阳路200弄)、衍庆里(今厦门路230弄),建于1912年前后的懋益里(今新昌路389弄),建于1916年的老会乐里(今云南中路253弄、265弄)、新余里(今新昌路295弄)等。

第一次世界大战以后,随着上海土地价格上涨、城市人口剧增以及家庭渐趋小型化, 石库门里弄样式有了一些新的变化。住宅平面由原来的三间二厢改变为单开间和两间一厢, 传统的2层楼也开始变成3层。结构多用砖承重墙代替传统的立帖式,造型上不再采用马头墙等传统装饰, 墙面多为清水砖墙而很少用石灰粉刷。建筑的细部,譬如栏杆、门窗、扶梯、柱头、发券等,全部采用西方建筑细部装饰的处理手法。室内生活设施日臻完善,开始装有卫生设备。这种里弄被称为“新式石库门”(又称“改良式石库门”)。这种里弄在今天南京东路街区内仍留存很多。

石库门的各色主人

从19世纪末至1930年左右,随着上海总人口从不到100万人增至300万人,租界地区迎来了石库门里弄建设的“黄金时代”。据统计,今南京东路街区的108条石库门里弄中,有98条建于1902-1931年。对此,我们不禁要问,这30年中,究竟谁是这些石库门的主人?土地的开发者为何人?房产的所有者为谁?他们有何背景?这就涉及不同时段里弄住宅所在街区比较复杂的权属关系问题。通过梳理相关道契档案、户籍档案、《申报》等资料,这些主导街区房地产权所有者的面目开始浮出水面。

近代上海房地产市场是由外商发起并主导的。从1869年到1933年,上海绝大多数房地产巨头都是西方人。其中,公共租界以英国房地产商实力最强。著名者如埃德温·史密斯、托马斯·汉璧礼、亨利·雷士德、霍格兄弟,以及英籍犹太商人沙逊、哈同等。与之相应的知名房地产公司有英商新沙逊股份有限公司、英商业广地产有限公司、英商泰利有限公司、哈同洋行、德和洋行等。

翻阅相关道契档案,我们发现,开埠前今厦门路街区为瞿家巷;浙江中路与宁波路交叉地带早年为谢家宅,黄河路、温州路、牯岭路一带则为山家园。这三处土地在1860年代以后相继被英商所“永租”(实际就是被收购)。如山家园一带的部分土地,最早于1861年9月为英商雅时顿、喳庇所购,1902年4月被转让给英国天主教会首善堂,1926年4月又被转与英商雷士德, 1932年8月又从雷士德私人手中转让到他旗下的德和洋行。又如瞿家巷一带地产,最早于1862年为英商汉璧礼所购,之后在1865-1894年间多次被英商依活讨耳、怡和洋行、玛礼逊三方相互转租。

1880年以后,犹太富商沙逊家族迅速崛起,其组织和控制的华懋地产公司、上海地产投资公司、远东营造公司、东方地产公司等,形成了一个庞大的地产垄断集团,一度傲居上海房地产业的首位。除了雄踞南京路沿线昂贵的商业地产外,这个家族亦不遗余力地经营里弄住宅。如1887年,爱德华·沙逊联合新沙逊洋行买办沈吉成,在拍卖行中以17300两白银价格购入福州路广西路口的同兴里房产,共占地9.465亩,包括华式两层楼房67幢,洋式两层楼房59幢。同年12月,爱德华·沙逊又以20500两白银的代价向沈吉成收取这块房地产的“所有股份连同全部股益”。

1916年以后,另一位出身沙逊洋行的英籍犹太富商哈同异军突起,在公共租界主要街道两旁尤其是南京路一带占有了愈来愈多的土地,取代了沙逊家族在南京路的“地产大户”地位。据统计,1924-1933年间上海房地产投机顶峰时期,南京路地产大户第一位是哈同, 第二位是雷士德,沙逊家族已退居第三位。当时,在里弄住宅中,凡以“慈”字命名的石库门,如慈裕里、慈庆里、慈顺里、慈昌里、慈丰里、慈永里等,都是哈同的产业。这些产业,用于自住的很少,主要是用于投资、买卖或出租。

在外国人支配上海房地产市场后不久,中国的官僚地主、买办、富商们为牟取巨额利润,也纷纷介入房地产业的投资经营活动。在今南京东路街区所属的原英租界中、西区,华籍房地产商曾是里弄住宅建设中一支不可忽视的力量。这其中,首先以来自浙江的富商群体——湖州南浔“四象”——为巨擘。

素有“四象”之称的浙江南浔帮,是指张颂贤、刘镛、邢赓星、庞云雎四大家族。他们原来都是南浔大地主,在乡间坐拥大量土地,并控制着当地的丝、茶市场,因避太平军之乱而来到上海租界。来沪后虽仍经营丝、茶大宗贸易,但最大的投资则是购置房地产。值得注意的是,这四家都不约而同地选择在福建路以西的苏州河南岸一带建宅落户。如刘镛之子刘尊德、刘景德、刘贻德三兄弟于1900年前后在福州路、广西路一带买地造屋,拥有10余条里弄,著名的会乐里、会香里、洪德里、尊德里等老式石库门里弄住宅都是刘氏产业。张家在1921年前后拥有外滩价值500万元银洋的地产;庞家也在苏州河南岸广置产业,原牛庄路的三星里和成都路的整条世述里都是他家的产业。

刘家之所以会选择在苏州河以南购地建房,显然与当时南浔丝商依赖苏州河这条最便捷的“水上丝绸之路”销售“辑里丝”有关。因为公共租界濒临苏州河,这些丝商们要跟外国洋行打交道,从事蚕丝外销贸易,很自然地要把他们的丝船停靠在苏州河南岸,因此,他们的住宅也就坐落于此地。如尊德里,弄堂口标示建筑年代为1930年,其实它最早建于1889年,原名贻德里。这条石库门弄堂前门开在厦门路,后门就在苏州河边,水路运输极为便利。弄堂内设有许多仓库栈房,从事出口外销比较方便。

图4 1920年代苏州河一带繁忙的水路运输

与晚清南浔“四象”家族以血缘聚居方式落户苏州河南岸稍有不同的是,民国以后,一些苏州富商选择发起地缘性的同乡会组织在上海购地建房。如1919年6月,上海瑞泰颜料行经理杨叔英、瑞康颜料行经理贝润生以及珠宝业董事陈养泉等组织成立了“苏州旅沪同乡会”。该会于民国十二年(1923年)间购定黄河路(旧名派克路)苏州里地产一亩六分三厘,连房屋20余幢,长期出租,作为同乡会的固定收入。“苏州里”三字命名正是缘于同乡会之名;从这处里弄所在的位置看,其同样颇为倚重苏州河水路之便。不过,这类房地产因系多位富商业主所购置,带有集体产权的性质。

在早年的华人房地产商之中,出身于洋行买办的房地产大业主为数也不少。其中,发迹较早的当属广东香山籍买办徐润。他曾任职于英商宝顺洋行,同治二年(1863年)听取洋行大班爱德华·韦伯、希厘甸的建议,在公共租界“南京、河南、福州、四川等路”陆续购地2969余亩,造屋2064间。至1883年中法战争前,徐氏“所置之业,造房屋收租,中外市房5880间,月收入2万余金,另置地3000余亩”。这样的记载未免有些夸大,但其参与大量房地产经营活动却是事实。

与徐润相仿,程谨轩和周莲塘两人亦是早年买办中经营房地产业的佼佼者。程谨轩,安徽歙县人,木匠出身,早年来沪,后为老沙逊洋行买办,负责修房兼收租。在为该行拓展房地产业务的同时,本人也经营地产,专设“程谨记”。历经多年经营,至1890年前后,他已在公共租界拥有大量的里弄住宅,北京路近西藏路地段、南京东路的大庆里、吉庆里、恒庆里等以“庆”字命名的里弄住宅,都属程谨轩所有。其地产估值最盛时曾达到500余万元银洋,被人称为“沙(逊)、哈(同)之下,一人而已”,可见实力之强、地位之高。老沙逊洋行另一位宁波籍买办周莲塘,也是著名的房地产商,房产主要集中在福州路、广东路、浙江路一带,规模也很可观,而这一带正是石库门聚集之所。至1930年代,他拥有的房地产总值将近2000万元银洋。

此外,尚有许多买办在境内坐拥房地产,此举数例:裕兴洋行买办丁仲舒拥有延安东路成都路地段多处里弄;谦信洋行买办姜炳生拥有浙江路渭水坊,先托通和洋行经租,后自己管理;永兴洋行买办程崧卿有长沙路大住宅;通和洋行首任买办应子云历经近10年经营,在福州路永乐里,北京东路、西藏中路宏兴里,南京西路业华里等地,拥有相当可观的产业积累,尤其是位于今凤阳路338号的花园住宅——应公馆(现名上海奥太体育办公楼),价值10万两白银,五开间假四层,仿欧洲文艺复兴时期巴洛克风格,其豪华与坚固,据说在当时上海滩的建筑中,只有外滩汇丰银行可与之媲美。

里弄作为城市空间的重要组成部分,其形成与嬗变过程是历史合力的结果。这种合力,是中西双方在应对特殊时局时自觉或不自觉地谋求自身“利益最大化”的一种反映。其中,既有外商洋行托庇于条约口岸制度大肆购地,推动城市化扩张的特权,又有华商巨富为躲避战乱在租界乘势置产兴业的旺盛需求。可以说,无论就哪一种维度来说,石库门里弄的产生、分布、设计以及不同阶段的风格特征等,都与这些形形色色的“权利人”息息相关,他们的利益诉求在一定时空中成为塑造近代上海“城市之心”里弄空间的内在肌理,也是城市景观不断开发拓展的重要驱动力。

——上海里弄居住功能更新方式探索