第41册

■【美】安娜·麦克格瑞尔/著 徐 平/译

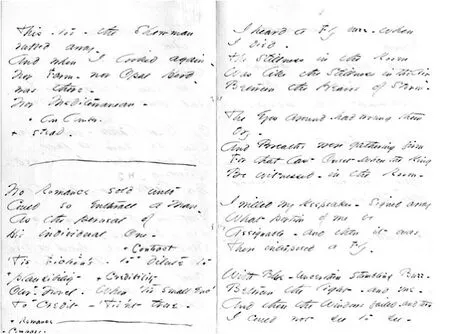

1858年至1864年间的某一天,艾米丽·狄金森开始了她自行出版的事业。她用她最好的手书抄录了大约一半她到此为止写的诗(大概有800首)。她将这些诗抄写在压花的米色蓝线信笺纸上,然后把若干张信笺纸对折起来,并用麻线将它们缝成40本小册子。

1886年的某一天,在诗人过世之后,艾米丽的妹妹拉维尼娅在老屋里的一个木箱里发现了这40本小册子。这个老屋叫做“家园,”是阿莫斯特镇主街上的一座大房子。艾米丽出生于此,而且在她生命的最后30年几乎足不出户。

1889年的某一天,艾米丽·狄金森的第一个编者,玛贝尔·鲁蜜丝·塔德将所有这些小册子剪开了。玛贝尔是个非常实际的人。她知道没有人能读懂诗人倾斜的手书,因此花费很多时间将这些诗用奇妙的新发明——打字机——复制到白纸上。玛贝尔及其小心谨慎。她把诗人最喜欢的标点符号——破折号——变成更适合于维多利亚时代读者的形式。她给诗作加上了艾米丽省却了的标题,然后将它们汇集为三个主题:“自然,”“死亡,”“爱情。”玛贝尔几乎全凭一己的努力完成了这本书名平易的《艾米丽·狄金森诗集》。此书于1890年由波士顿的罗伯茨兄弟公司出版。

今年的某一天,阿尼科走进我的办公室,将一本小册子放在我的办公桌上。阿尼科并非他的真名,就像办公室门上我的名字一样。然而我不得不如此称呼他,因为那是他唯一会回应的名字。我从未浪费时间去猜想他的“真”名是什么,因为人们所想的“真”名不过是另外的人给你的名字;而你的真名完全可能是你给自己的那个名字。

那是个很小的册子。压花的米色蓝线信笺纸,对折而成书页。而书页又由麻线缝在一起。在书页上,有倾斜的手书,与其说是草体,不如说更像印刷体,也有圆圆的大写字母,而且大写常常不按规则。我认出蜂鸟、清晨、洋红这几个词。再认真一看,我解读出纪念品、乌木、和暴风雨这几个字。“这从哪儿来的?”

“圣彼得堡的一个阁楼,”他说。

“真聪明,”我说。阁楼总是有那么一种令人可信的味道,如果是个俄国的阁楼,那么阁楼的主人也许不懂英文,也许不会花时间去翻译那本也可能是菜谱的东西。这手书有点不连贯,即使说英文的人也很难解读。如果这不是你的母语,那干嘛要费劲儿呢?

“我喜欢这纸,”我说。纸边精心地做成了棕色。“没有茶渍。没有醋渍。没有咖啡渍。漂亮。”无疑,我能看出这些东西,因为我正好知道几乎所有让纸张变老的方法。我也知道几乎所有他们测试纸张、确定赝品的方法。事实上,我本人参与过发明其中的几种方法。你放心,要是我哪天做个赝品,我参与创造的那些测试将不会测出它是赝品。但我不是一个做赝品的人。阿尼科是的。我只是销售员而已。

这不是我第一次看见一个艾米丽·狄金森诗歌的赝品了。实际上,阿尼科与我最早的交易之一就是一首艾米丽·狄金森的诗作:八行诗句写在一张折成四折的纸的背面,而那张纸在其一生中至少有一次被用作购物单。那张纸是在波士顿的一家旧货店里找到的,是在一本影集的背面。而那本影集应该至少可以追溯到一个女人的后裔,这女人当时住在阿莫斯特,因此很有可能收到过艾米丽·狄金森的诗作。看来,只要送给那个隐士女王一盘奶油酥饼,你就可以得到一首诗的回馈以感谢你的关心。其来源确实近乎完美。

要做一个成功的赝品,你得要有那个时代的纸张,正确的墨水或者铅笔,正确的手书风格,如果是书信的话,正确的邮戳和合适的邮票。你可以从那个时代的书中撕下扉页来做你想做的赝品的纸张;你可以在你的厨房中用小碟子来制造墨水。手书则比较麻烦。而那正是阿尼科的拿手好戏。在写字之前,他会将自己催眠,这样字句便从他的笔下涌出,流畅而且宁静,唯一的犹疑之处便在于是否需要用逗号还是分号,或者为“梦”这个字寻找一个合适的押韵的字。在显微镜下,你不会看到有明显的停顿和间距,也不会看到在写“y”的一撇或者“f”的一横的过程中所表现出来的失误。

你可以把所有这些都做对,但仍然需要最重要的因素:来源。你需要能证明这东西是真的。收集起所有现存的“真十字架”的碎片,你可以用它们来建造柏林墙。收集起所有现存的柏林墙的“真实的”碎片,你可以用它们来建造中国的万里长城。这就是为什么阿尼科不辞辛劳为狄金森的赝品制作来源的原因。他伪造了纸张和墨水,然而影集却是真的,来自于那个时代。并非所有照片都是真的。其中一张甚至有我在内,戴着帽子和手套,与1854年阿莫斯特地道的贤妻毫无二致。

我把那首诗卖给了亚利桑那州凤凰城的一个文学教授。不是在拍卖场,而是通过私人市场。艾米丽·狄金森的忠实粉丝并不是很多。他们都很热心,很热情,只是偶尔会嗜杀成性。他们凭号码就知道是哪首诗。提到712,他们就会告诉你他们不会为死亡而停止。说到249,他们的眼睛在想到荡舟于伊甸园时便全会变得温柔——我总是说249,因为他们都喜欢约翰逊的编号。我认识一些人,他们将狄金森诗歌的第一版供在玻璃柜之中,或者将亲爱的艾米丽的连衣裙的碎片放在银行的金库里。有个人有一只鞋。我不知道它从何而来。它也许是真的。但我卖给他们的手稿却肯定不是。

我们的手稿并不是世界上唯一的有关狄金森的赝品。1997年4月,专业而且多产的造假者马克·霍夫曼居然让索斯比拍卖行接受了一首“新的”狄金森的诗的真实性。那是一首非常好的诗。当然不可能非常好。它的作者是马克·霍夫曼,而不是艾米丽·狄金森。霍夫曼尽管有多方的才能,但却不是一个诗歌天才。但他很聪明:他把那首诗的写作时间定在1871年。那时狄金森已经无疑过了她诗歌创作的高峰,其四行诗常常有些问题。何况他的手书无懈可击。那是她在1871年写“e”的方式;那是她当时写“t”的方式。但最终还是来源暴露了这份文件的马脚。这份手稿无法追溯到20世纪80年代之前。索斯比退还了购买者的付款。要是那个造假者不是因为一桩无关的谋杀案而入狱的话,他很有可能会有第二个机会:假造一封写于19世纪70年代的信,其中提到这首诗,因而证明它的写作时间。

“没有茶、醋、咖啡的痕迹,”阿尼科说,“因为没必要。”“这是真的。”

“你骗不了人的。我理解你的野心,阿尼科,但一整本小册子难以令人相信。”

“这不是野心,”他说,“我知道你会有些疑心,因为我的职业、我们交往的历史、和以前的生意来往,但我当时是在一个关于普希金的讨论会上……”

“在圣彼得堡?

“还会在别的地方吗?我跟一个人交谈,然后就有了这件东西。来自一个阁楼。来自比安奇的后人。它是真的。”

问题是,我知道它可能是真的。

艾米丽的编辑把她的小书称作“小册子,”但她本人却从来没有这样做过,因为她从未提到过它们。这些作品的读者只有一个:艾米丽本人。艾米丽活着的时候没有一个人见过这些诗。而她送给外界的——给朋友、亲属、和送她奶油酥饼的人——都是写在单张纸上。

拉维尼娅最初的本能应该是将它们烧掉。在那个时代,一般的习惯是将通信还给作者本人,然后烧掉其余的一切。另外,艾米丽已经让拉维尼娅保证她会烧掉一切。拉维尼娅看到那些小册子时已经烧掉了一些东西。

唯一阻止拉维尼娅将这些小册子扔进火堆的原因是她坚信艾米丽的才能。她决定让小册子上的文字留在世上。总该有个人对她姐姐的不朽声名负责。

拉维尼娅起初将一摞诗交给住在草坪对过的常青斋里的嫂嫂苏,她哥哥奥斯汀的太太。这个选择非常自然:苏本人已经有200多首艾米丽的诗,是穿过花园送给她的短签。然而,当苏并不急于安排出版时,拉维尼娅却收集起另外一摞。出人意外,她挑了另外一个编者。玛贝尔·鲁蜜丝·塔德是阿莫斯特学院天文学教授的太太。玛贝尔从未见过艾米丽,但她了解艾米丽的重要性。和拉维尼娅一样,玛贝尔相信艾米丽的才能。因此她架起打字机,投入工作,在那第一本诗集中剔除她反对的词语。那本诗集获得了巨大的成功。印刷厂在以后的两年中不得不印出11版。

艾米丽·狄金森手稿:阿莫斯特学院文献及特藏部

住在草坪对过的苏对此大光其火。的确,玛贝尔行事一丝不苟,非常实际,但她对苏来说可并不陌生。苏知道玛贝尔是一个破坏别人家庭的人——我想苏可能甚至用过这个词——是一个淫妇,一个通奸者。玛贝尔与苏的丈夫奥斯汀同床共枕很多年。

这样就发生了狄金森家与塔德家之间的一场战斗。双方的恶语及恶意延续了几十年的时间。苏拥有的手稿后来传给了她的女儿,玛莎·狄金森,后者也发表了几本她姑姑的诗。而玛贝尔则保存了她拥有的手稿,后来传给了她自己的女儿,米莉森,后者发表了她自己的几本狄金森的诗。自从拉维尼娅打开那个木箱,决定不烧掉里面的东西以后,艾米丽·狄金森的手稿再也没有回归一处。

狄金森的诗进入世界的这种曲折的方式创造出多种可能性。是否存在着多于40的小册子?在所有那些指责和恶语之间,是否有某人在某处将麻线缝起的一个小本装入衣兜?是否因为苏一不小心,让一个小册子从长青斋的地板缝之间掉下去了?关于这些文件,没有任何记录存在。我们不知道为什么艾米丽将这些诗如此收集在一起;我们没有日记,没有书信,没有目录,没有索引。只有40个小册子。

只有40个。

然而现在阿尼科告诉我这本我拿在手上的小书是第41册。

“你不知道在奥斯汀死后苏和玛莎去过欧洲吗?”

“我知道,”我说。

“在那儿玛莎嫁了人……”

“近卫骑兵亚力山大·比安奇……”

“圣彼得堡的比安奇。他的后人是那个阁楼的主人。来源无懈可击。”

当然,如果是真的,第41册会价值连城。在比尔·盖茨用三千万美元买下列奥纳多·达芬奇的笔记本之后,原始手稿市场一直行情看涨。

“不错,”我说,将书页逐一翻过。“这撇号的位置是艾米丽的习惯,“持之以恒”一词的拼写也是她的特点。来自新英格兰的发音。很好。真的很好。”

“不是‘很好’,”阿尼科说。“这是第41册。”

到此为止,我已经检查了纸张、墨迹、手书、大写、和拼写。我还没有真正读其中的任何一首诗。

“你是说,如果我读这本小册子,我是在读艾米丽·狄金森的没人见过的诗?至少是一百年没人见过的诗?”

“只有一首。其它的是她的已知诗歌的誊本。《你思及春日之前》那首就在这里。《在终结之前,我的生命已然两度终结》也在这里。《她放下她温顺的新月》。还有其它的。但有一首是一百年没人见过的,是的。”

我合上眼睛。“阿尼科。你这是干嘛呢?”

“我带来给你,因为我总是带给你手稿。”

“你总是带给我你伪造的手稿。然后我卖掉。赚很多的钱。我只是拿我的那一份。你是个富人了。”他的确是。除非我告诉他有一个客户正好需要这种货色,阿尼科没有必要花时间搜寻19世纪的麻线的来源,那种当时阿莫斯特有的麻线,或者纸张,没有必要把他自己弄得神情恍惚,来进入艾米丽·狄金森的韵律和思绪,她面对暮色或者燕翼翻飞时的惊喜,没有必要忙得不亦乐乎来制造这小册子。通常,他忙于坐着他的私人飞机去圣彼得堡参加关于普希金的研讨会,或者去圣保罗参加一个野兽派建筑的展览会。把钱花在毒品上。他买了很多毒品。他说毒品有助于进入催眠状态。

“你以为这是假的,”他说。

“不然我就是个笨蛋了,”我说,“基于我们职业关系的历史。没有任何研究甚至提到过有更多小册子的可能性,哪怕是一个小小的提示。”我拿起那本小册子。“你做这类玩意儿是要按照需求。为了钱。”

“或者愚弄那些专家——那本身就是一种奖励。”

“不错。我从来没见你把你半个小时前写下来的东西叫做真的。”带着几分温馨,我想起阿尼科伪造的艾伦·坡的《乌鸦》的原始手稿。“但主要是为了赚钱。为什么玛莎·比安奇没有用它去赚钱?为什么她没有把这本小册子撕得粉碎,然后将它印成书,就像她对她拥有的其它的诗一样?”

“也许是一件珍爱的信物?”

“你真的想让我相信这本小册子是阿莫斯特的美女本人做的?”

“即使坏了的钟一天也有两次是对的。”

“你的意思是,即使职业伪造者偶尔也会得到真实的东西。”“想想看。你知道我是干什么的。但世上其他的人并不知道。要是你是世界上一流的失传手稿代理商,你的货色大多是真的,而我只是供应其中的几件而已,如果我听到这个消息,我会马上飞到圣彼得堡,说我是代表你的。你的声誉会成全这桩交易。我知道你会感兴趣的。”

“有机会读到艾米丽·狄金森的一首谁也没有见过的诗?当然。在过去这些年里,我对艾米丽已经相当钟情。一首真正的失传的诗。第一次读到这首诗。用一句我对客户常说的话来说,那会了不起。”

“如果你喜欢她的诗,”阿尼科说。“我不喜欢。”

成功的手稿交易的艺术不是知道什么是真的还是假的——给你足够的时间和足够的检验,你可以很容易找到答案——而是知道人们要什么。一旦你知道他们要什么,你就能确定合适的价格。你看穿人们的内心,确定他们需要什么来让他们完全满足。毕竟,要是被问起,我的大多客户都会承认他们无法将这些珍贵的手稿带过冥河。他们只是知道,在转瞬即逝的几分钟之间,他们看见了前所未见的东西,或者拿着在人类历史上举足轻重的东西,或者触到他们和伟人的手指都触到了的同一个东西,这,就是决定价格的因素。买家知道他们自己并不重要,尽管他们有万贯家财。在他们死后的世纪中,没有人会追逐他们说过的话。你卖给他们的是一出戏:他们触到了改变历史进程的东西。那才是他用钱所买到的。阿尼科非常聪明。拥有并掌握一首全新的诗。她知道我会为之倾囊。

“那你要多少?”

“什么也不要。”

“什么也不要?不要钱?”

“喔,不对,它的确有成本,”阿尼科说。“我只是不要任何金钱。”

“我有点香槟你可能会喜欢,”我说。“是1852年运往沙皇宫廷的那40瓶中的一瓶。运酒的那艘船在阿兰德岛附近沉没。这些酒上个月刚从海底的残骸中捞出来的。看来仍然可以喝。你会喜欢的。”

他摇了摇头。

“那么一张瑞典三先令黄色邮票怎么样?我有个供货的来源。”

他又摇了摇头。“我想让你读完那首诗,然后把这小册子烧掉。”

这下我才明白那个小册子的确是真的。

我知道为什么阿尼科也已经定了价。《智慧七柱》原稿出现的时候,我们曾经不得不做过一件类似的事情。托马斯·爱德华·劳伦斯的手稿事实上在雷丁车站的茶点室里走失。但问题是,我们已经卖给一位中东国君一份精心仿造的版本,包括当初装着手稿的那个银行信使包。

“还记得那首《水磨石上的水珠》吗?”他说。

我记得。正是因为那份手稿,阿尼科才和我第一次见面。他当时试图卖给一所相当知名的大学这首艾米丽·狄金森的诗的原件,一首他自己几天前写的诗。那所大学鉴于我在这个领域的声望请我来验证这份文件的真伪。那是阿尼科早期的伪作之一。几分钟之内我就意识到文件上的墨水有可疑之处,然而在此之后的一分钟之内就意识到我可能发现了一条致富的道路,远胜于从事一份卑微的文档管理员的职业。随后我让图书馆一方去面见销售商。当下我们同意,此后由我来处理销售业务——他当时的出价出奇的低——而他应该专注于伪造。条件是他改进所用的墨水。

“你还没读这首诗呢。其中也有水磨石。”

“天啊。”

我是唯一的测试过《水磨石上的水珠》的墨迹的人。

如果有另外一份提到水磨石的原始手稿出现,全世界的图书馆、大学、和个人都可能会想到要对阿尼科和我卖给他们的手稿做更多的考证。迄今为止,他们还没有做。那是因为,迄今为止,他们没有理由做。

即使他们中的一些人怀疑他们的玻璃柜里供着赝品,他们也不会公开他们的疑心。为什么?因为通过他们的收藏,他们变得更为重要。学者会结队开过他们的大厅。研究人员会约好时间来用戴着白手套的手捧起年代久远的手稿。一言以蔽之,这些手稿给他们带来声誉,及由此而来的稳定收入。如果我让这个小册子进入这个世界,他们的世界,这些机构、它们的声誉就会一落千丈。而阿尼科和我喝香槟的这个世界也会轰然坍塌。人们不会只是有点儿生气。他们会要求复仇。而我们则会进监狱。

我没有问是否能由我来保存这本小册子,将它放在我自己的玻璃柜中。我知道这个问题的答案。要是它被偷了会有什么后果?要是我突然在一个无关的事故中死掉,让它落入别人手中会有什么后果?我们不能冒这个险。

要是我想读那首诗,我就得做到像多年以前艾米丽让拉维尼娅保证做到的那样。烧掉它。

我将这个来自俄国阁楼的小册子捧在手中。我深爱那米色和蓝条的质量。我抚摸那艾米丽·狄金森曾经抚摸过的纸张。我打开这个小册子,用手指描着她那铅笔写的、流淌于纸上的细长的字迹。我遥想她写下这些字时的样子,孤身一人在她的房间,也许在1863年冬日的某一天。

然后,我开始读。