安徽省淮河流域旱灾成因剖析

陈小凤 李 瑞 王再明

(1.安徽省水利水资源重点实验室 蚌埠 233000 2.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院蚌埠 233000 3.中水淮河规划设计研究有限公司 合肥 230601)

1 概况

干旱灾害是安徽省淮河流域最主要的自然灾害之一。与其他自然灾害不同,旱灾发生频次高、持续时间长、影响范围广,对农业、工业、生态、居民生活等社会各个方面都造成了很大的影响,严重制约着区域社会经济健康快速发展。

干旱是一种长期缺水的自然现象,降水量少、蒸发量大是形成干旱的直接原因,而大气环流异常、海气和陆气相互作用导致降雨偏少、蒸发加剧,这是干旱发生的根本原因,人类活动在一定程度上加大了旱灾发生的几率。安徽省淮河流域属于旱灾易发区,水资源条件先天不足,社会经济的快速发展、人口增长和城市化进程的加快加剧了水资源短缺,此外水体污染导致的水质性缺水进一步加剧了水资源的短缺,从而在一定程度上加剧了旱灾的发生机率。因此系统剖析安徽省淮河流域旱灾成因,并提出相关策略,能在一定程度上降低旱灾损失,保障粮食生产安全,确保居民生活、工业、农业及生态的供水安全和用水安全。

2 安徽省淮河流域旱灾分析

2.1 区域概况

安徽省淮河流域位于淮河中游,地处华东腹地,包括阜阳市、亳州市、宿州市、淮北市,淮南市、六安市、蚌埠市全市,合肥市、滁州市、安庆市部分县区,总面积66626km2,占安徽省总面积47.8%,占整个淮河流域面积35.0%。其中淮河以北主要为平原区,面积37421km2;淮河以南区域,面积29205km2,地面主要由丘陵、台地和镶嵌其间的河谷平原组成,山岭呈东北—西南走向,东南部为江淮水系的分水岭。区域多年平均降水量886mm,多年平均蒸发量为851mm,多年平均气温14.6℃,多年平均日照时数2200~2425h,最大年降水1372.9mm(2003年)是最小年降水562.3mm(1978年)的2.44倍。

2016年安徽省淮河流域人口3458.7万,占全省56.1%;地区生产总值9016.8亿元,占全省37.4%;耕地面积5549.83万亩,占全省63%,是全省乃至全国重要的粮食、能源、新兴制造业基地和交通安全枢纽区域。

2.2 历史旱灾分析

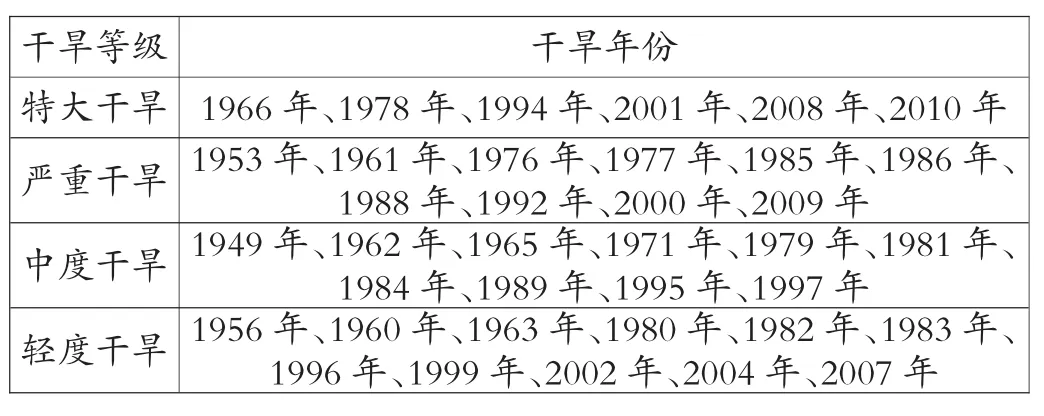

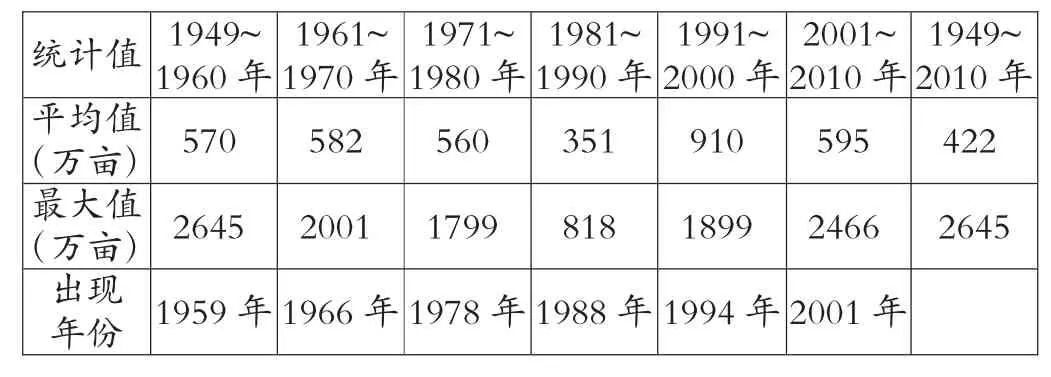

1949~2010年安徽省淮河流域共发生旱灾37次,其中特大干旱6次,严重干旱10次,中度干旱10次,轻度干旱11次(见表1)。1949~2010年区域年平均旱灾成灾面积422万亩,其中20世纪90年代年平均旱灾成灾面积最大,为910万亩;80年代最小,为351万亩;各年代最大旱灾成灾面积分别为1959年2645万亩、1966年2001万亩、1978年1799万亩、1988年 818万亩、1994年1899万亩、2001年2466万亩(见表2)。

安徽省淮河流域地跨亚热带—暖温带两个气候带,农业干旱的季节性特征明显,主要干旱类型有春旱、夏旱、秋旱、春夏连旱、夏秋连旱、春秋同旱、春夏秋连旱7种。区域最易发生夏伏旱和秋旱,其中淮河以北区和江淮分水岭地区还极易形成春旱,一般冬旱出现的机率较小,对农作物的影响也较小。根据统计分析,淮南地区平均3年就有一次春旱或春夏两季连旱;淮北平原地区平均每2.5~3年就有一次夏旱或秋旱,或冬春连旱,其中西部平均每2.5~3年就有一次夏旱或冬旱,东部平均每2.5~3年就有一次冬春旱或秋旱。该区域属于旱灾易发地区,其中淮北平原中北部和部分山丘区、江淮分水岭两侧为旱灾高发地区,位于淮河以南的“定(远)、凤(阳)、嘉(明光)”一带和“江淮分水岭两侧”的干旱程度要重于淮北平原北部。

3 旱灾成因分析

3.1 自然因素

3.1.1 降水量时空分布不均

安徽省淮河流域地处我国南北气候过渡带,降水量时空分布不均,年际变化大,年内分配不均,极易引发旱灾的发生。年降水量700~1400mm,由北向南逐渐递增,北部亳州、萧县、砀山县为降水量低值区,小于800mm,其中以亳州的张集700mm为全省最低值,其次为亳州的安溜715mm,砀山县的周寨742mm。淮河以南的瓦埠湖东南部、江淮分水岭以北有一个900mm的相对低值区,大致分布在淮南市—定远的西三十里店、张桥和蒋集—长丰县的杜集—长丰—淮南市一线范围内,降水量为800~900mm。最大降水量位于大别山区的六安市,年均降水量1000~1400mm,其中佛子岭和响洪甸水库上游达l500mm。

淮北平原是粮食主产区,降水量年际变化较大且年内分配不均,其中60%~70%的降水量集中在6~9月。降水量少的时段往往是作物需水多的关键时段,如3~5月上旬是小麦生长需水旺盛期,10月上、中旬是作物播种期,这两个时段降水量均较少,而作物的需水量又大,易发生旱灾。6月是玉米、大豆、水稻等作物的主要播种期,8月上中旬是玉米、大豆等主要旱作物生育关键需水期,这两个时段的降水量较多,但是由于温度高,蒸发量大,作物的需水量也很大,也易发生旱灾。

表1 安徽省淮河流域干旱年份表

表2 安徽省淮河流域不同时期旱灾成灾面积表

3.1.2 区域水资源短缺

安徽省淮河流域多年平均水资源总量226.14亿m3,占全省的31.58%,其中地表水资源量175.78亿m3,地下水资源量89.40亿m3,地表水资源与地下水资源不重复量50.36亿m3。人均水资源占有量654m3,仅占全省人均水资源量的56.3%;亩均水资源占有量407m3,占全省的50.1%。该区域以全省约31.6%的水资源量,支撑着全省63%耕地和56.1%人口的用水要求,是全省及淮河流域水资源最紧缺及开发利用程度最高的地区之一。水资源的严重紧缺是区域旱灾发生又一主要因素。

3.2 社会因素

3.2.1 蓄水工程不足,雨洪资源未得到有效利用

安徽省淮河流域地处淮河中游,水源工程主要包括地表河流、湖泊、水库和地下水。该区河流主要包括淮河干流、颍河、西淝河、涡河、浍河、新汴河、濉河、史河、淠河、东淝河、池河等,闸坝老化、河道淤积、堤防毁坏等导致现有河道蓄水能力严重不足,虽然过境水量较大,但是蓄存较少,雨洪资源未得到高效利用。安徽省淮河流域大型水库包括梅山水库、响洪甸水库、佛子岭水库、龙河口水库和磨子潭水库,均位于大别山区的六安市,水库蓄水量大、水质好;而作物主要种植区位于缺水较严重的淮北地区,缺少大中型水库,仅有的小型水库蓄水能力严重不足。淮河干流沿线分布城西湖、城东湖、瓦埠湖、女山湖等17个主要湖泊,主要位于淮河南岸,而淮北平原仅有沱湖、天井湖、老汪湖等库容相对较小的湖泊,蓄水能力不足。地下水是淮北地区农业用水和居民生活用水的主要水源,但地下水蓄水能力有限,开采之后恢复较慢,并且补给来源主要是降水,当遇到干旱年份时,降水量减少,地下水位也会降低。

水源工程蓄水能力不足导致雨洪资源未得到有效利用,水资源供需矛盾日益突出,在丰水年份,由于流域缺乏足够的调蓄库容,大量的雨洪资源无法存储,雨洪资源利用量不大,且利用难度较大;在偏枯年份,水资源供不应求,城市之间、行业之间、城市与农村之间争水现象日益突出。

3.2.2 水资源供需矛盾日益突出

安徽省淮河流域是资源性、工程性和水质性缺水并存的典型区域,依托淮河干流过境水资源,沿淮两岸经济开发区、工业园区众多,以火电、化工、造纸等取、排水量较大的传统工业行业为主,但干旱年份供水量不足,地区之间、行业之间争水矛盾突出。城市化和人口的快速增长对供水安全和用水安全提出了更高的要求。随着经济的稳步快速发展、人口增长和城市化进程加快,区域社会经济的发展对水资源提出了更高的要求,供水与用水、城市与农村、工业、农业、生活与生态之间的矛盾日趋突出。

3.2.3 水体污染问题突出

淮河干流水质总体为优,但仍存在局部河段部分时段水质超标现象,如淮南(凤台大桥、淮南、李嘴子上)、蚌埠(临淮关)等监测断面,超标时段主要出现在非汛期,超标因子主要为五日生化需氧量。支流污染问题尤为突出,省淮河流域支流总体水质状况为轻度污染。2016年水质评价结果显示:茨淮新河、东淝河、西淝河、淠河、汲河5条水质为III类,颍河、沣河、池河、濠河、谷河5条为IV类,涡河、洪河为V类。众多支流水质较差,沿河周边的浅层地下水也受到一定影响,严重影响区域供水安全和用水安全。入河排污口监管不到位,工业污染污水未达标排放,城镇生活污水集中处理率不高,雨污合流现状普遍存在,点源污染突出。农业化肥、农药使用量大,有效利用率不高,大量化肥农业进入附近水体;规模养殖场未配备污染治理设施,大量养殖粪污直接排放,农业面源污染严重。水污染使部分水体功能下降甚至丧失,严重影响了城乡供水安全,进一步加剧了区域水资源短缺矛盾。

3.2.4 用水效率不高,用水水平有待全面提升

区域用水效率不高,农业用水方式仍较粗放,灌溉水利用系数不高,高效节水灌溉面积较少;工业水重复利用率不高,中水回用率较低;老旧供水管网改造任务较重,城市供水管网漏损率较大,节水器具普及率有待进一步提高;全民节水惜水意识有待提高,节水型社会建设亟待全面加强。2016年安徽省淮河流域用水总量118.68亿m3,人均综合生活用水量343.1m3;其中农田灌溉用水量74.04亿m3,亩均灌溉量133.4m3;工业(含火电)用水量23.4亿m3,万元工业增加值用水量68.8m3。该区域用水水平不高,加剧了水资源短缺,尤其在干旱年份旱灾更为突出。

4 对策研究

(1)加强水源工程建设和调水工程建设。充分利用现有的水源工程,加强水资源调蓄利用;充分利用南水北调东线工程,加快引江济淮等跨流域调水工程建设,增加区域可供水量;同时要加强流域内淮(河)水北调、淮水西调、淮南引大别山水库水、引淮济阜(阳)、引淮入亳等工程建设与水资源调度。

(2)实施最严格水资源管理制度。全面落实最严格水资源管理制度,实施水资源消耗总量和强度双控方案,严控用水总量;全面开展节水型社会建设,提高用水效率;加强水功能区监督管理;制定超采区地下超采治理方案,确保地下水开采合理可控。

(3)加强水污染防治。工业污染、城镇生活污染、农业面源污染等得到有效防治,淮河干流水质保持优良,支流水质逐渐好转;入河排污口得到综合整治,布局更加规范、监管更加到位;工业集聚区水污染得到集中治理,城镇生活污水和生活垃圾处理能力全面提升,农业面源污染和畜禽养殖污染得到有效防治。

(4)建立旱情监测预测预警系统。充分利用现代信息技术建立抗旱信息系统,形成由流域、省、市、县组成的旱情监测预测预警系统,实现旱情监测、传输、分析、预测、预警于一体,涵盖水情、雨情、工情变化的各种相关因素,为各级决策部门及时提供准确的旱情和抗旱信息,准确评价干旱对经济和社会发展的影响,还可以提出合理的对策建议,更加科学地指挥部署抗旱工作,大大提高抗旱减灾管理水平■