基于多层次判定的矿业城市武安土地利用强度变化研究

耿晓丽,张建军,,魏聪礼,程明芳

(1.中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2.国土资源部土地整治重点实验室,北京 100035)

0 引 言

自“土地利用和土地覆盖变化”研究计划被国际地圈-生物圈计划(IGBP)和全球环境变化中的人文领域计划(HDP)联合提出以来,土地利用变化研究成为目前全球变化研究的前言和热点课题[1-2],与全球气候变化、生态系统演变以及生物多样性变化等息息相关[3]。众多国际研究组织和学者围绕土地利用/覆被变化的驱动力、过程和影响、土地利用/覆被变化动态监测、区域与全球模型开展了大量研究[4],其中土地利用的动态变化成为主流研究内容之一。当前,相关研究多见于时间尺度上土地利用类型变化的数量结构特征和转变方向,其中又以分析各土地利用类型的净变化为主[5-11],鲜有对不同时间间隔的转移变化进行对比分析,未揭示出各地类的强度变化。Aldwaik等提出的强度分析方法[12],从系统论的角度分别计算间隔层次、地类层次和转变层次的土地利用变化强度,评估在多个时间点变化的平稳性及土地转化的基本模式,能够深度挖掘土地利用类型的变化信息,深入理解土地利用类型的变化过程。

武安市作为以采矿业为优势产业的资源型城市,工矿仓储用地是武安市特有的土地利用类型,对工矿仓储用地的变化强度和稳定性进行分析可以为该地区工矿仓储用地的规划提供借鉴,为地区经济的持续健康发展提供保证。基于此,本文以武安市为研究对象,在阐述土地利用变化强度分析3个层次概念的基础上,界定了强度分析3个层次的稳定性,借鉴强度分析的思想,分析总结前人研究成果的基础上,基于2005~2009年、2009~2014年以及2005~2014年的间隔层次、地类层次和转变层次的土地利用变化强度进行量化,分析不同层次的土地利用变化强度及稳定性,识别不同时间间隔内潜在的土地利用变化过程,为该区域土地合理利用、生态环境保护和维护生态系统的稳定性提供决策支持和科学依据,优化土地利用结构,为提高土地资源的保障能力提供技术支持。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

武安市是隶属于河北省邯郸市,地处河北省南部,太行山东麓,太行山隆起与华北平原沉降带的接触部,晋、冀二省交界地带。东经113°45′至114°22′,北纬36°28′至37°01′。西部地势较高,四面环山,中部地势平坦,局部形成平原,称武安盆地,全市土地总面积1 818.03 km2。武安市以山地丘陵为主,大体可分为山区(面积占比为29.7%)、低山丘陵区(占45%)及盆地(占25.3%)三大类型,形成了“五山半水三分田”生态用地格局。武安市是一座以以采矿业为优势产业的资源型城市,矿产资源主要是铁矿、煤矿,是全国58个重点产煤县(市)及全国四大富铁矿基地之一。武安市下辖22个乡镇,全市总人口826 740人,截至2014年底,全年生产总值达606.5亿元。

1.2 数据来源

本文所用的数据主要是武安市2005年、2009年、2014年的土地利用数据库以及土地利用变更数据,依据《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007),并结合研究目的,对土地利用类型进行调整和合并,划分为耕地、林地(含草地)、园地、工矿仓储用地、非工矿建设用地(含交通运输用地)、未利用地和水域及水利设施用地七大类,由于矢量数据的年期和比例尺有所差异,以2014年土地利用矢量数据为标准,使用ArcGIS进行坐标转换、缩放、移动、边界裁剪,将三期数据进行配准,以便对数据进行进一步的整理与分析。

2 研究方法

2.1 研究框架

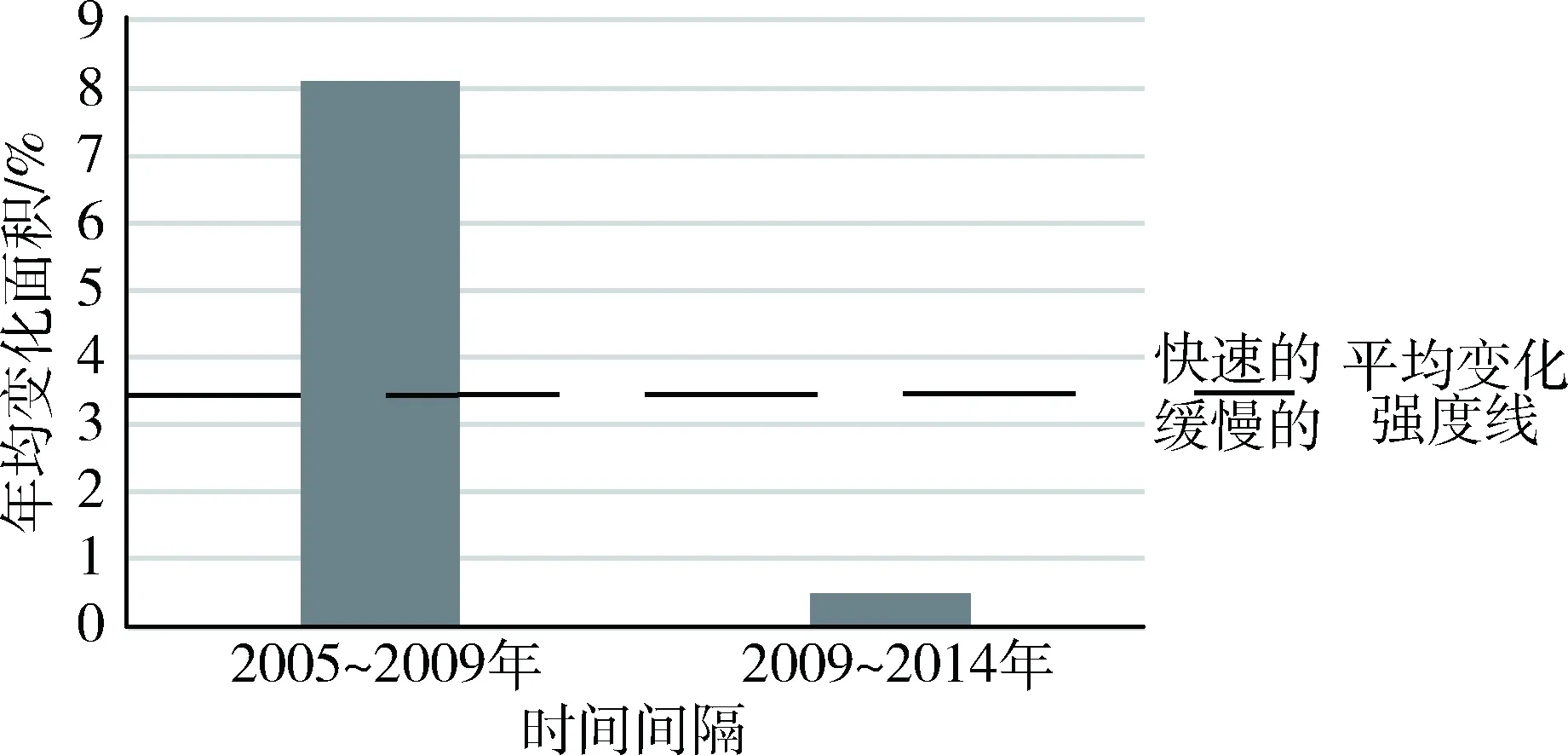

本文基于2005年、2009年和2014年的土地利用现状图,通过ArcGIS软件处理得到2005~2009年、2009~2014年、2005~2014年的土地利用转移矩阵,并且计算每种地类的总增加面积和总减少面积以及总变化面积,基于各时间间隔的总变化强度展开间隔层次的强度分析,同时计算各时间间隔的平均变化强度,比较各时间间隔的变化强度与平均变化强度,大于平均变化强度证明该时间间隔变化是快速的,否则是缓慢的(图1)。

图1 强度分析流程图

基于各时间间隔各地类的总增加及总减少面积,计算各地类总增加变化强度及总减少变化强度建立地类层次的强度分析,并与平均变化强度进行比较,若某地类的变化强度大于平均变化强度,表明该地类变化是活跃的,反之地类的变化是休眠的。针对特定地类的增加或者减少,建立转变层次的强度分析,计算特定地类的转出和转入强度,并将其与平均变化强度进行关系比较,从转出的模式来看,若特定地类转变为某种地类的变化强度大于平均变化强度,则表示特定地类的失去更易转化为该种地类,反之则表明是来源于该地类,从转入的模式来看,若某地类转变为特定地类的变化强度大于平均变化强度,则表明特定地类的增加主要来源于该地类,反之则表明是转变为该地类。

2.2 方法与过程

强度分析方法主要应用于分析土地利用类型之间的变化差异,基于土地利用转移矩阵,从间隔层次、地类层次和转变层次三个层次量化土地利用类型的变化模式以及系统性地解释潜在的土地利用类型变化过程。三个层次是层层递进、逐渐细化且相互联系的过程,后面的每个层次均是在前一层次的基础上进行的更为详细的分析与解释,通过强度分析三个层次的分析,可以更为清晰地解释土地利用变化过程及各地类间的潜在作用机制,以图表的形式直观形象地展示土地利用变化过程。

1) 间隔层次。主要是探究每个时间间隔地类的总变化,计算不同时间间隔的变化强度St以及整个时间间隔内的平均变化强度U,比较各时间间隔的变化强度与平均变化强度,判断各时间间隔在整个研究时间变化中的快慢程度,计算公式见式(1)和式(2)[12]。

(1)

(2)

式中:J为类别的数目;i为初始时间的类别;j为随后时间的类别;T为时间点的数目;t为时间点;Yt为时间点t的年份;Ctij为时间点Yt土地类别i转移到时间点Yt+1土地类别j的面积;Ctjj为时间点;Yt为土地类别j的面积;U为时间间隔[Y1,YT]的统一强度;St为时间间隔[Yt,Yt+1]的年度变化强度。

2) 地类层次。主要探究每种地类总增加变化强度Gtj和总损失变化强度Lti以及每个时间间隔的平均变化强度,其中每个时间间隔平均变化强度必须平均分配至整个空间范围,进而比较判断各时间间隔的变化的活跃程度,计算公式见式(3)和式(4)[12]。

Gtj=

(3)

(4)

式中:J为类别的数目;i为初始时间的类别;j为随后时间的类别;t为时间点;Yt为时间点t的年份;Ctjj为时间点;Yt为土地类别j的面积;Ctij为时间点Yt土地类别i转移到时间点Yt+1土地类别j的面积;Gtj为时间间隔[Yt,Yt+1]土地类别j总增加的年度变化强度;Lti为时间间隔[Yt,Yt+1]土地类别i总损失的年度变化强度。

3) 转变层次。主要是针对特定时间间隔特定地类的增加或者减少,分析其他地类转变为特定地类的强度以及特定地类转变为其他地类的强度,将特定地类的转变强度与平均变化强度进行比较,其中平均变化强度的含义是变化强度平均分配到所有与此转变相关的地类,判断该种地类的转变与来源[12-14]。转出模式的变化强度和平均变化强度见式(5)和式(6)[12],转入模式的变化强度和平均变化强度见式(7)和式(8)[12]。

(5)

(6)

(7)

(8)

式中:J为类别的数目;i为初始时间的类别;j为随后时间的类别;m为转移矩阵中失去的土地类别;n为转移矩阵中增加的土地类别;t为时间点;Yt为时间点t的年份;Ctij为时间点Yt土地类别i转移到时间点Yt+1土地类别j的面积;Wtn为时间间隔[Yt,Yt+1]非n土地类别转到土地类别n的统一强度;Rtin为时间间隔[Yt,Yt+1]从土地类别i转到土地类别n的年度转移强度;Qtmj为时间间隔[Yt,Yt+1]从土地类别m转到土地类别j的年度转移强度;Vtm为时间间隔[Yt,Yt+1]从土地类别m转移到非m土地类别的统一强度。

3 结果与分析

3.1 间隔层次分析

如图2所示,2005~2009年的变化强度明显大于平均变化强度,而2009~2014年的变化强度恰恰相反,表明2005~2009年变化是相对快速的,而2009~2014年的变化是缓慢的,产生这种土地利用变化的主要原因是受经济发展、资源开采、土地复垦,以及飞播造林工程的影响,尤其是在经济发展的带动下,2001年开始实施新一轮的大规模矿山活动,建设用地大幅增加,另外为了积极响应国家号召,从2002年开始大规模的退耕还林工程及大规模的开荒、土地整理及复垦工程,林地面积持续增加,其他地类也发生大幅度的变化,加上自2003年大力实施“开放带动、工业立市”的战略促进钢铁产业的空前发展,而这种高速增长的势头一直延续到“十一五”的收官之年,导致2005~2009年的土地利用变化强度明显大于平均变化强度,而2009年之后各地类之间的转变相对达到平衡,各地类之间只是发生少量的转变,因此呈现出2009~2014年的变化强度显著小于平均变化强度的状况。

图2 武安市间隔层次土地利用强度变化图

3.2 地类层次分析

在地类层次上,如图3所示,在整个时间间隔内,工矿仓储用地、林地和园地的总增加及总损失的变化强度均大于平均变化强度,表明工矿仓储用地、林地和园地的变化处于相对活跃状态,耕地总增加及总损失的变化强度均小于平均变化强度,表明耕地的变化处于相对休眠的状态。从2005~2009年来看,工矿仓储用地、林地的总增加及总损失的变化强度均大于平均变化强度,其他地类则表现为不同的强度变化趋势,2009~2014年非工矿建设用地、工矿仓储用地及未利用地总增加变化强度大于总损失变化强度,林地、水域及水利设施用地和园地总损失变化强度大于总增加变化强度,其中整个时间间隔的非工矿建设用地总增加的变化强度大于平均变化强度,总损失的变化与之相反,未利用地总增加的变化强度小于平均变化强度,总损失的变化与之相反。

从地类层次稳定性的角度进行分析,工矿仓储用地、林地和园地的变化强度在整个时间间隔内均大于平均变化强度,虽然在整个时间间隔内的资源开采量不断增长,但是限于武安市开展的“千矿万亩”的土地复垦工程,工矿仓储用地面积增加的同时也有一定数量的工矿仓储用地转变为其他用地,从而使得工矿仓储用地也呈现出一定的减少趋势。受土地复垦以及飞播造林政策的有利影响,大量的未利用地被复垦为耕地、林地和园地,另外伴随人口增加和经济的发展,一部分林地被转化为耕地。

如图3所示,非工矿建设用地总增加的变化强度大于总损失的变化强度,是由于经济的迅猛发展,以及交通、规划等的影响,非工矿建设用地的需求逐渐增长,非工矿建设用地不断扩张。未利用地的总损失的变化强度大于总增加的变化强度,则是受益于土地整理和复垦、生态环境保护等政策,一部分的未利用地被开发利用,其他地类很少转变为未利用地所形成的结果。

图3 武安市地类层次土地利用强度变化图

3.3 转变层次分析

3.3.1 工矿仓储用地转入模式分析

从工矿仓储用地的转入模式展开分析,如图4所示,2005~2009年水域及水利设施用地和园地的转变强度大于平均变化强度,即工矿仓储用地的增加主要是得益于水域及水利设施用地和园地的转变,2009~2014年非工矿建设用地、耕地、水域及水利设施用地、园地的转变强度均大于平均转变强度,即此时间间隔工矿仓储用地的增加主要是来源于非工矿建设用地、耕地、水域及水利设施用地、园地,而从2005~2014年整个时间间隔来看,工矿仓储用地的增加主要是由于水域及水利设施用地和园地的转变,原因主要是近10年水域及水利设施用地两岸大量的土地被用来建设武安市工业集聚区,实现集约发展,而园地转变为则是由于土地利用总体规划调控指标的要求,一部分园地被开发为工矿仓储用地。2009~2014年工矿仓储用地的增加主要来源于非工矿建设用地和耕地的转变,原因主要是随着经济的迅猛发展,武安市资源开采量处于增长阶段,部分非工矿建设用地和耕地被复垦为工矿仓储用地。从转变层次稳定性的角度分析,在2005~2009年、2009~2014年,以及整个时间间隔内工矿仓储用地的增加,主要是来源于水域及水利设施用地和园地的转变是稳定的,而未利用地和林地未直接转变为工矿仓储用地也是稳定的。

图4 工矿仓储用地转入强度变化图

图5 工矿仓储用地转出强度变化图

3.3.2 工矿仓储用地转出模式分析

从工矿仓储用地的转出模式展开分析,如图5所示,2005~2009年和2009~2014年两个时间间隔,以及整个时间间隔的工矿仓储用地转变为非工矿建设用地的转变强度大于平均转变强度,而工矿仓储用地转变为其他地类的转变强度则都小于平均转变强度,即工矿仓储用地的转出主要是转变为非工矿建设用地而不是其他土地利用类型。2009~2014年的耕地的转变强度大于平均转变强度,主要是因为土地复垦工程的实施以及严格的耕地保护政策,废弃的非工矿建设用地被复垦为耕地,同时2009~2014年的各地类总体变化量较小,因此出现耕地在此时间间隔内相对增加的状态。从转变层次稳定性的角度分析,在整个时间间隔和2005~2009年,以及2009~2014年两个时间间隔内,工矿仓储用地的减少主要是转变为非工矿建设用地,少量转变为其他地类,三个时间间隔的一致性分析表明从工矿仓储用地转变为非工矿建设用地是稳定的,工矿仓储用地没有转变为林地、水域及水利设施用地、未利用地和和园地也是稳定的。

4 结 论

作为一种自上而下的解释性数学框架,强度分析能系统解释各种土地利用类型的变化过程。本文借鉴强度分析的思想,从三个层次深刻揭示土地利用类型间的变化特征,对整个时间跨度以及各时间间隔强度变化进行量化研究,从而对整个时间跨度的各层次的强度变化有个清晰深刻的认识,将强度分析的系统性优势体现的更加突出,为武安市土地资源的开发与高效合理利用提供了科学依据,对科学规划以及可持续发展提供重要参考。

1) 从变化强度来看:在间隔层次上,2005~2009年的土地利用变化强度明显高于平均变化强度;2009~2014年土地利用变化强度与之相反,2005~2009年的土地利用类型变化较为快速;在地类层次上,整个时间间隔内的工矿仓储用地、林地、园地的强度变化较为活跃,耕地在整个时间间隔变化相对休眠,其他地类在不同的时间间隔变化强度呈现不一致的情况;在转变层次上,以工矿仓储用地的转入和转出为例,工矿仓储用地的增加主要依靠水域及水利设施用地和园地的转变,工矿仓储用地的减少主要是转变为非工矿建设用地。

2) 从变化层次稳定性来看:间隔层次呈现的是不稳定的状态,2005~2009年相较于2009~2014年,呈现完全相反的变化情况;地类层次上,工矿仓储用地和林地的总增加和总减少变化强度均是稳定的,其他地类则是呈现稳定不一的情况。在转变层次上,从工矿仓储用地的转入模式分析,水域及水利设施用地、园地转变为工矿仓储用地是稳定的;从工矿仓储用地的转入模式分析,工矿仓储用地转变为非工矿建设用地是稳定的。

3) 强度分析可以自上而下从三个层次系统性地解释土地利用类型变化的潜在过程,在分析土地利用变化过程中具有更强的系统性优势,对于地类之间潜在的系统性的转变过程的解释的现势性更强。但是强度分析方法几乎没有考虑土地利用动态变化的空间过程,未能体现空间范围的各层次强度变化情况,进一步的研究需要将强度分析各层次的强度变化在时空维度上进行表达,更深入了解各层次强度变化的空间分布,以便真实地刻画土地利用变化的空间演变过程。将强度分析方法与将时间序列研究的Markov模型与空间动态演化规律研究的CA方法结合,可能是未来研究方向之一。

参考文献

[1] 史培军,宫鹏.土地利用/覆盖变化研究的方法与实践[M].北京:科学出版社,2000:1-5.

[2] TURNER II B L,SKOLE D L,SANDERSON S,et al.Land-use and land-cover change science/research plan[R].Stockholm and Geneva:IGBP Report 35 and HDP Report 7,1995.

[3] 陈佑启,杨鹏.国际上土地利用土地覆盖变化研究的新进展[J].经济地理,2001,21(1):95-100.

[4] LAMBIN E F,GEIST H J.Land-Use and Land-Cover Change[J].Ambio,2006,21(1):122-122.

[5] 何春阳,史培军,陈晋,等.北京地区土地利用/覆盖变化研究[J].地理研究,2001,20(6):679-687.

[6] 蒙吉军,李正国,吴秀芹.1995~2000年河西走廊土地利用变化研究[J].自然资源学报,2003,18(6):645-651.

[7] 张正栋.韩江上游县级土地利用变化与土地可持续利用研究[J].嘉应学院学报,2004,22(6):103-107.

[8] 李晓军,李取生.松嫩平原西部土地利用变化及其盐渍化效应研究[J].干旱区资源与环境,2005,19(3):88-92.

[9] 庄大方,邓祥征,战金艳,等.北京市土地利用变化的空间分布特征[J].地理研究,2002,21(6):667-674.

[10] 苗立志,姜岩,闾国年,等.阿克苏河流域土地利用变化与动态监测分析[J].地球信息科学,2007,9(2):124-128.

[11] 汪西林.比利时中部黄土区Ganspoel流域土地利用变化研究[J].水土保持学报,1996,10(4):90-93.

[12] ALDWAIK S Z,JR R G P.Intensity analysis to unify measurements of size and stationarity of land changes by interval,category,and transition[J].Landscape & Urban Planning,2012,106(1):103-114.

[13] ZHOU P,HUANG J,JR P R G,et al.Land Classification and Change Intensity Analysis in a Coastal Watershed of Southeast China[J].Sensors,2014,14(7):11640-11658.

[14] HUANG J,JR R G P,LI Q,et al.Use of intensity analysis to link patterns with processes of land change from 1986 to 2007 in a coastal watershed of southeast China[J].Applied Geography,2012,34:371-384.