百年美院,百年辉煌

莫兰 张禹

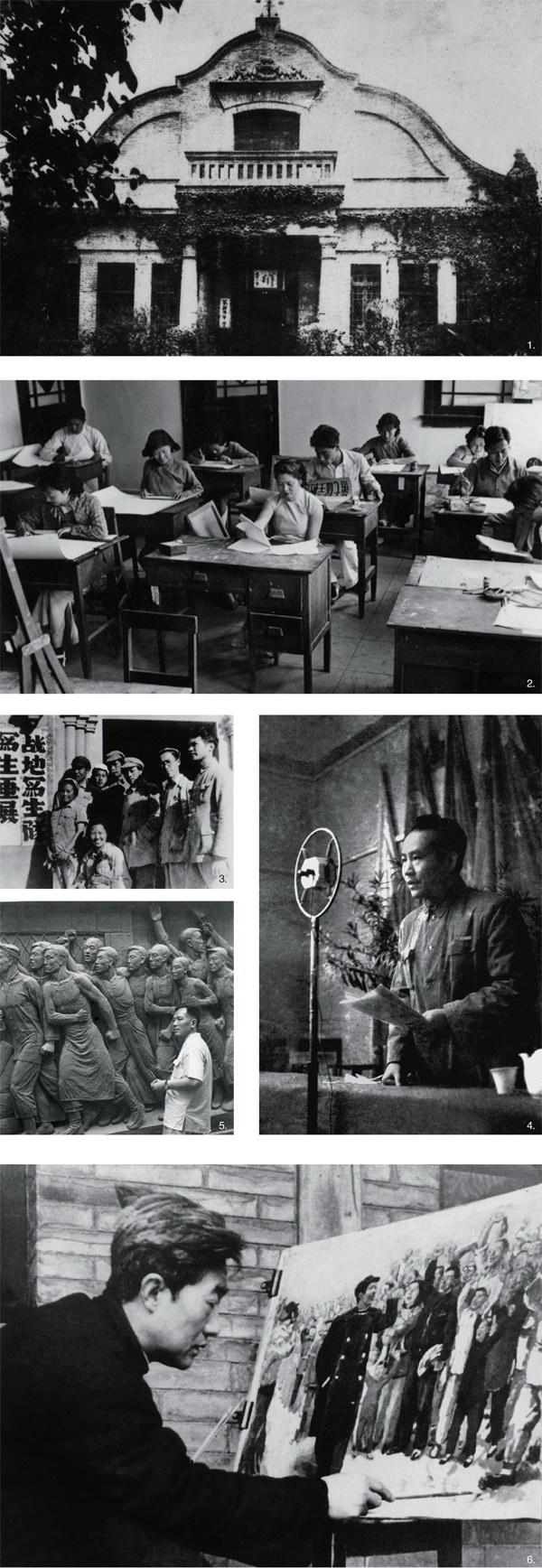

中央美术学院的前身为1918年成立的中国第一所公立美术学府——国立北京美术学校和中国共产党领导建立的第一个艺术教育机构——1938年创办的延安鲁迅艺术学院美术系。

国立北京美术学校是中国第一所国家举办的现代形态的美术专门学校,而鲁迅艺术学院美术系是我党创立于延安的第一个美术教育机构。两支强大队伍的会师构成了中央美术学院,中国也从此开启了美术和美术教育事业的新时期。

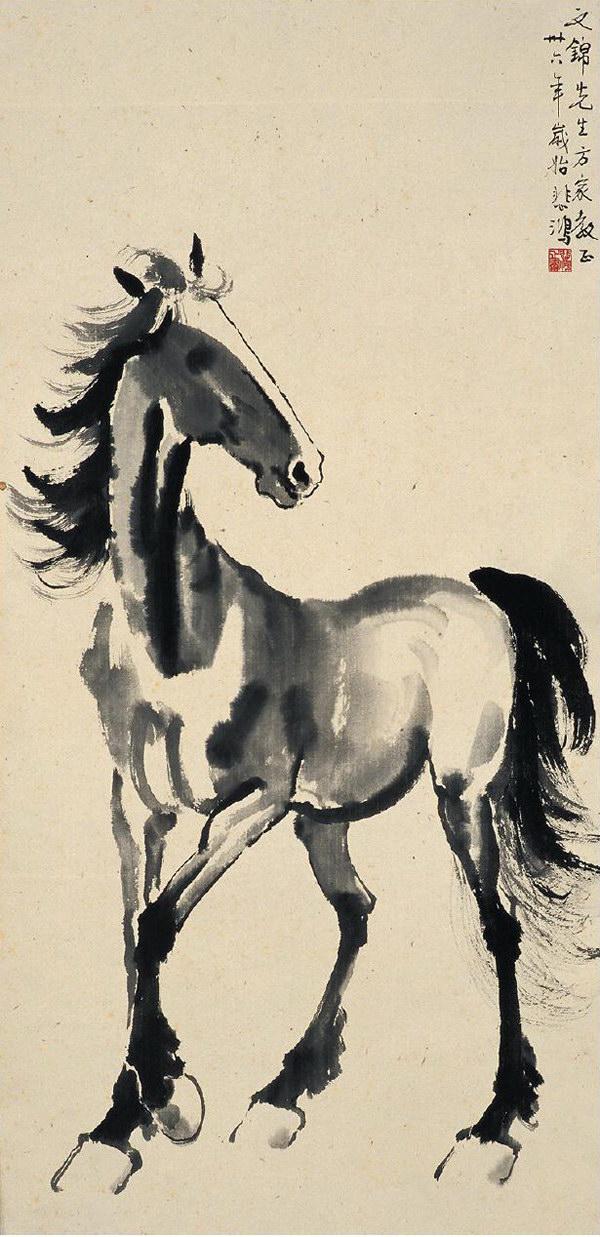

百年来,中央美术学院汇集了包括徐悲鸿、林风眠、江丰、胡一川、罗工柳、吴作人、古元、齐白石、黄宾虹、陈师曾、朱光潜、闻一多、常书鸿、庞薰栗、王朝闻、王式廓、彦涵、张仃、李苦禅、滑田友、刘开渠、蒋兆和、李可染、叶浅予、曾竹韶、董希文等一大批艺术大师和美术教育家,也从这些大师笔下诞生出一批批优秀的作品,很多作品已然成为时代精神的标志和美术创作的经典。

从最初王府井的校尉胡同5号,到中转办学无线电二厂的万红西街2号,再到2001年迁入花家地南街8号新校园,央美的校园在变,但为美术教育做贡献的初心不变。正如院长范迪安所说:“先生后生,生生不息,中央美术学院是合着时代的脉搏、祖国的发展、民族的振兴走到今天的,学院始终与时代同行,所有的美院人也与母校一同奋进。”

“1918—2018”大事件

艺专成立

1918年4月,中央美术学院的前身——国立北京美术学校——在著名教育家蔡元培的积极倡导下创立,这是中国历史上第一所由国家开办的美术学府,代表了国家和民族对美术教育重要地位的确立。在艺专发展早期,涌现了林风眠、闻一多、陈师曾、王梦白、吴法鼎、李毅士、溥心畲、常书鸿、庞薰栗、黄宾虹、齐白石等一大批美术教育家,也是中国现代美术史上的艺术巨匠。

“鲁艺”会师

1938年4月在延安创立的鲁迅艺术学院是中央美术学院的前身之一。沃渣、江丰、蔡若虹、胡一川、王朝闻、王式廓、罗工柳、彦涵、王曼硕、张仃等艺术家创作了一批反映人民战争、生活的优秀作品,反映了在那个物质条件极其艰苦、战斗热情极其高涨的年代里劳动人民的形象。“鲁艺”师生在抗战胜利后组成华北文艺工作团和东北文艺工作团奔赴解放区,华北文艺工作团1946年并入华北联合大学文艺学院,1948年8月与北方大学合并成立华北大学,文艺学院改称“三部”。1949年1月华大三部进入北平后与北平艺专合并,成立了国立美术学院,1950年定名为中央美术学院。

教师队伍壮大

1946年徐悲鸿出任国立北平艺术专科学校校长,在徐悲鸿的感召下,同时代许多艺术家,如吴作人、王临乙、叶浅予、滑田友、齐白石、张大千、李可染、蒋兆和、李桦、黄宾虹、董希文等进入国立北平艺专任教,而且他们创作的作品如《流民图》(蒋兆和)、《轰炸》(滑田友)、《怒吼吧!中国》(李桦)、《大禹治水》(王临乙)等都体现了中国人民的命运,喊出了时代的心声。

雕塑艺术发展

中央美术学院的建立,是20世纪中国美术教育史上的大事。师生们在建国初期创作了一大批作品,其中人民英雄纪念碑浮雕创作,是中国现代雕塑史上一次最重要的活动,代表了50年代中国雕塑艺术的最高水平。老一代雕塑家负责完成了许多作品,包括曾竹韶的《虎门销烟》、王丙召的《金田起义》、滑田友的《五四运动》、肖传玖的《八一南昌起义》、张松鹤的《抗日游击队》、刘开渠的《打过长江去,支援前线,迎接解放》等。50年代中国革命历史博物馆开始筹建,美院的油画家们又创作出一大批优秀作品:董希文的《开国大典》、罗工柳的《地道战》等。

突破艺术禁区

1978年,中央美院学报《美术研究》复刊后的第一期封面便发表了引人瞩目的人体美术作品;不久,美院另一学报《世界美术》创刊,连续刊载了研究介绍西方现代美术的文章,率先闯入了建国30年来的艺术禁区。第二年,中央美院教师袁运生在首都国际机场候机厅绘制了大型壁画《泼水节——生命的赞歌》,壁画中描绘了三个裸体少女形象,带来了“现代化”的气息。

新生代思潮

李少文的《九歌》和陈丹青的《西藏组画》等文革后美院第一届研究生的毕业作品,以及杨飞云的《那时我们正年轻》、朝戈的《年轻人》等文革后第一届本科毕业生的作品,不仅突破了“文革”美术的禁锢,而且开启了唯美画风与“生活流”绘画的先河,成为了“85新潮”、“新生代”等一系列美术思潮与艺术运动的代表。

国家形象设计

2004年,中央美院经国际奥委会和北京奥委会批准,成立了奥运艺术研究中心,中心承担了北京2008年第29届夏季奥林匹克运动会及残奥会有关的视觉形象系统以及奖牌、体育图标等十几个项目的设计和研发。2007年起,美院先后承担了北京地铁10号线、奥运支线、机场线、4号线、6号线、15号线、14號线、7号线等多条线路的站台、站厅设计工作。2009年圆满完成国家重大历史题材创作工程任务。2010年,中央美院设计团队圆满完成上海世博会主场馆设计。

校址变迁

1949年北平解放,11月北平艺专与华北大学三部美术系合并,改名为“中央美术学院”,徐悲鸿为首任院长,1950年4月1日举行了盛大的成立典礼,央美在校尉胡同5号扎根。1995年6月至2001年7月,在酒仙桥万红西街2号中转办学。2001年10月17日,中央美术学院搬迁至望京新区新址,校尉胡同5号门牌作为纪念一并搬迁,嵌于新校门背后。中央美术学院望京校园的建设是“九五”国家重点文化建设项目之一,占地200亩。

一流学府

2017年9月,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,中央美术学院美术学、设计学两个学科进入一流学科建设名单,是唯一一所两个学科入选“双一流”建设学科的艺术院校。

百年庆典

2018年,作为中国第一所公立美术学府的中央美术学院迎来了她的百年华诞,从4月1日开始启动校庆活动伊始,校史馆的落成,名师雕像的树立,徐悲鸿艺术大展、馆藏经典作品展、中国设计40年国际研讨会和设计学院成果展相继举办。

“1918—2018”经典之作

1920

李毅士:《陈师曾像》

李毅士名祖鸿,是近代画家。自幼喜爱绘画,曾赴英国十余载,在格拉斯哥美术学院学过西画,是我国最早去英国留学的学生之一。他本习物理,善西画,喜作黑白画,用西法画中国历史画,尤喜画长恨歌,唐明皇与杨贵妃故事。代表作除《长恨歌画意》外,还有工笔水彩画《粥少僧多》、油画《艺术与科学》《王梦白像》《生死同栖茅草中》、水彩画《岳飞-与牛皋》《龄官画蔷》等。

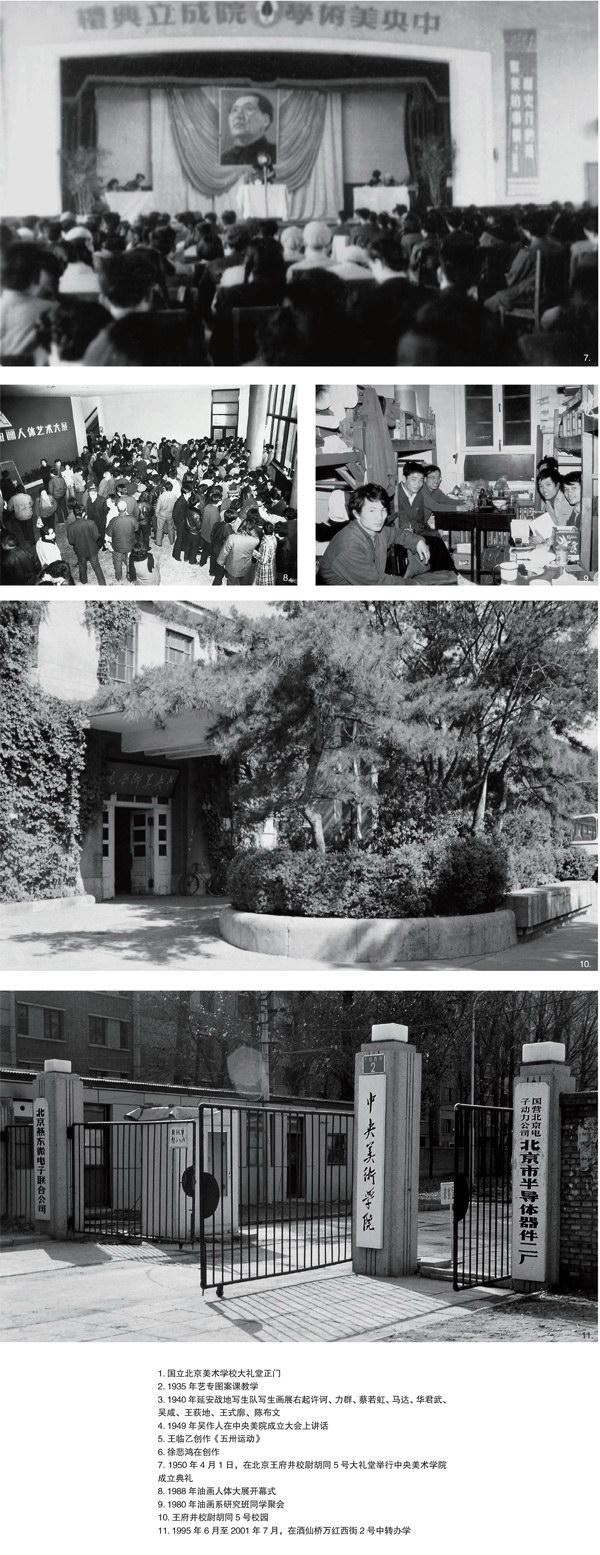

1938

李桦:《怒吼吧!中国》这是一幅铿锵有力、掷地有声的象征性作品。画面中象征中华民族命运的青年壮士被捆绑在木桩上,眼睛也被蒙上。但是他正张开嘴在怒吼;一只手伸向一把触手可及的匕首,一旦他拿到手中便可斩断一切束缚的绳索,获得解放。黑白有力的线条刻画出民族危亡的困境与国人抗争的决绝,这幅作品正如鲁迅先生的《呐喊》一般,表现出对民族生存浓重的忧患意识,却更加形象的去呼唤同胞们的觉醒与抗争。如今这件尺幅很小的木刻版画已经成为中国抗战史上的一个符号,也堪称中国现代美术史上的经典之作。

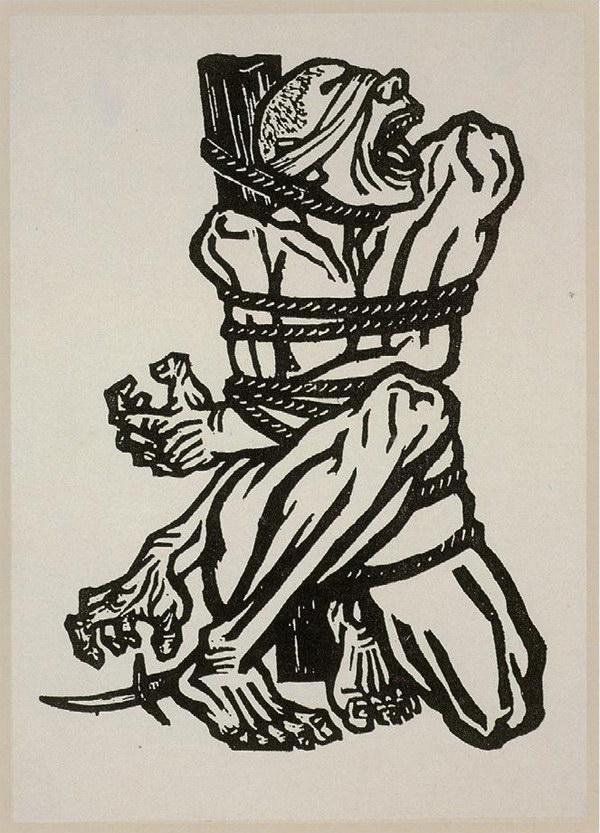

1947

徐悲鸿:《立马图》

徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此来表达自己的爱国热情。他笔下的马是“一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。徐悲鸿一生所画奔马图非常多,比较有名的是这幅《立马图》。《立马图》中可以看到马的鼻孔,它的胸部发达,腿特别长,徐悲鸿利用这种夸张的笔触来突出马的一往无前的气势。墨是中国传统文人和艺术家表达的重要媒介,徐悲鸿借此向饱受战乱之苦的同胞传达了这样一条信息:我们古老的中华文明将延续下去并重获新生。他在这匹马的身上,寄托了自己全部的情感,用它来象征忠实、勇敢、奔向胜利的信念和决心。

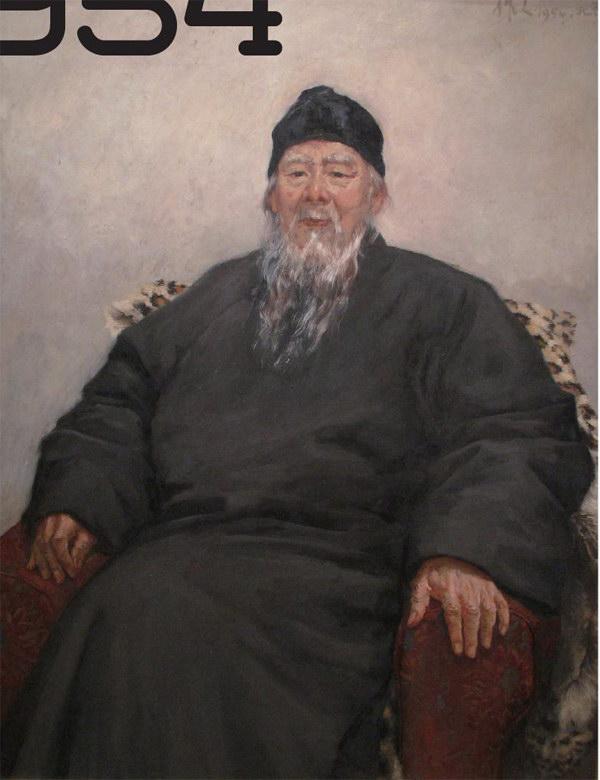

1954

吴作人:《齐白石像》

油画《齐白石像》是吳作人的代表作之一,堪称现代中国油画中富有民族气派的典范性作品,这幅作品的构思过程很长,1954年,吴作人在进行了多方面的研究和准备工作后,把93岁高龄的齐白石请到自己寓所里勾画素描稿。写生仅进行了两次,一次画脸部,一次画两只手。在最后创作油画时,是由画家夫人萧淑芳穿着白石老人的大袍子,衣服里放了两个大枕头摆出来的,红色沙发是参照一片织锦设想着画的。《齐白石像》最重要的成就在于吴作人对老画家有着透彻的了解,要使肖像画不致貌合神离,其必由之路是画家与对象之间在精神上的沟通。人物形象大至身躯,细至须发,其造型设色,无不与气度神采有关,使观者得到欣赏的无穷意趣。

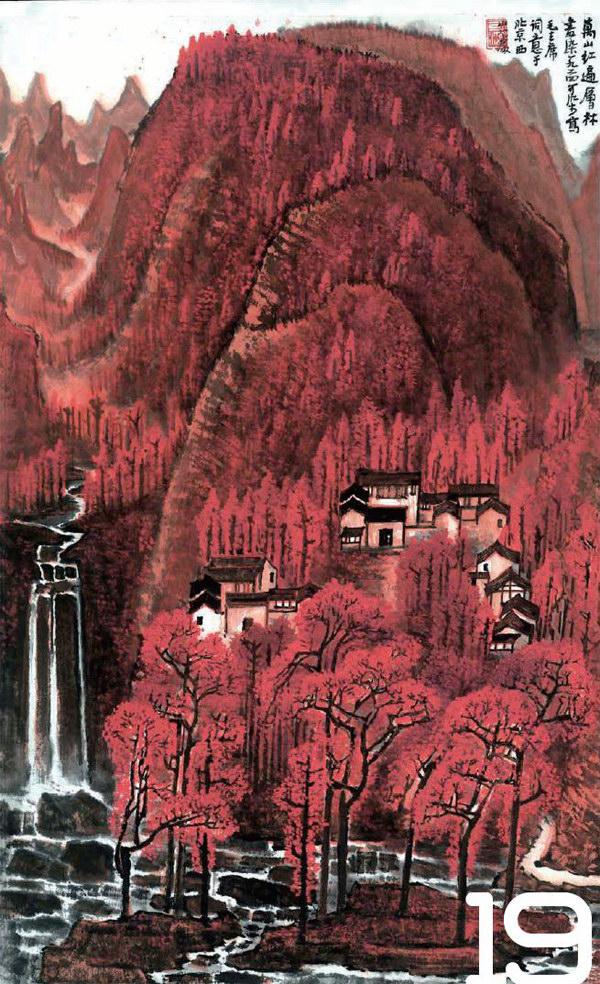

1964

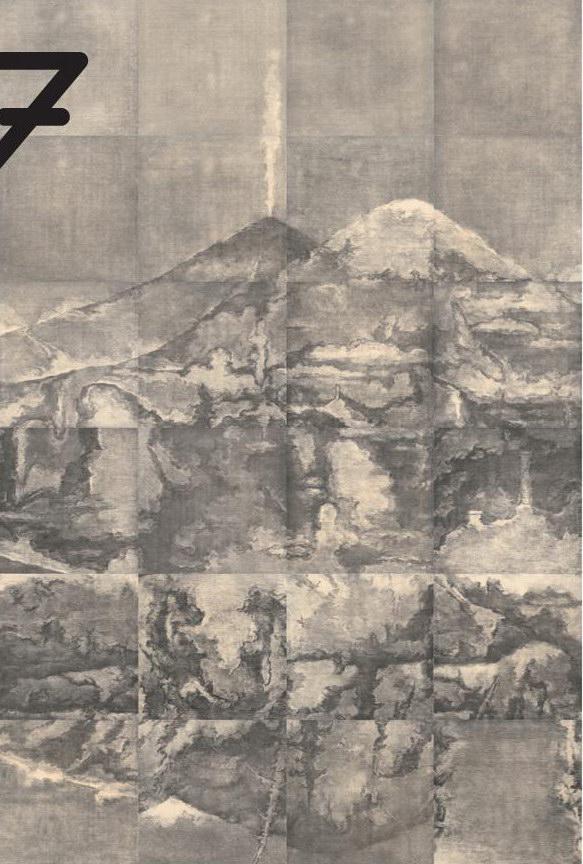

李可染:《万山红遍丛林尽染》

国画大师李可染 于1962年至1964年间,以毛泽东《沁园春-长沙》中的名句“万山红遍,层林尽染”为主题创作了七帧画作,每件作品之尺寸、章法和景观不一,但基本格局相同。该系列作品画功独特,扣人心弦,充分体现了李可染山水画艺术的精华,画家为了突出“红”字,运用大量浓密朱砂点,使画面效果格外强烈,视觉魅力非凡,并以浓厚的墨色为底,形成冷暖对比,层次丰富。林间的白墙、山上的飞瀑和山下的流泉互相衬托,极具气势成了画面的亮色,前景的溪涧则为庄严壮观的画面增添了动感。

1980

陈丹青:《西藏组画之洗发女》

陈丹青的《西藏组画》被称为中国当代美术史的里程碑。组画中的一幅《洗发女》,质朴而真实地表现了一位藏民为妻子洗发的场景。《西藏组画》共7幅,分别描绘藏民日常生活中进城、朝拜、洗头和接吻等真实情景,1979至1980年间完成于拉萨。它摒弃了当时流行的强调主题性、思想性的做法,以写生般的直接和果断,非常具镜头感地描绘了藏民的日常生活片段。这是过去中国油画中从未有过的真实形象。

1984

靳尚谊:《青年女歌手》

这幅作品是靳尚谊上世纪80年代写实风格转折时期最成功的作品之一。与一般的肖像油画不同,《青年女歌手》以平光造型,选用了三角形构图,用了北宋山水画家范宽的《雪景寒林》做背景,在真实传神的西画笔触中又透露出中国传统的意象与韵味。作品的特别之处在于,靳先生别出心裁地将一个现代人物与中国北宋的山水画通过西方油画形式融为一体,使中国几千年的文化传统与现代生活相联系,色调把握和节奏控制处理得天衣无缝。这幅作品被称为中国版的《蒙娜丽莎》。

1990

隋建国:《地罣》

隋建国被誉为“在观念主义方向上走得最早也最远的中国雕塑家”,他所做的《结构》系列、《地罣》和与“记忆”有关的作品都给艺术界留下了极其深刻的印象。《地罣》是《结构》作品的延伸,原本“冥顽不灵”的石头在深深的禁锢中似乎产生了一种要挣扎、挣脱的感觉。隋建国赋予了普通的石头和钢筋以隐喻的符号价值,充分的发挥了这两种坚硬材料的自然本性。

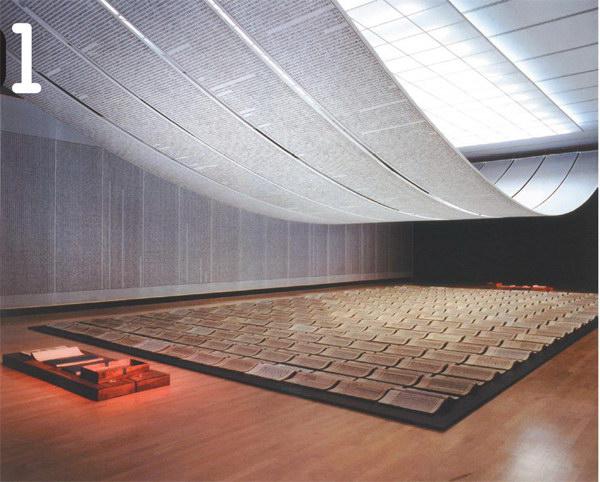

1991

徐冰:《天书》

《天书》历时四年的时间完成,作品呈现的方式由成册的书册或是卷軸,大面积地铺盖在空间中(地板、或由天花板由上至下垂降),四千多个由艺术家亲自刻制的文字,乍看之下像是我们熟悉的汉字,然而细看却会发现没有人(包括艺术家本人在内)能够真正读懂文字的发音甚至是文字的意涵。2011年,徐冰也成为首位在大英博物馆里举办个展的中国当代艺术家,此前,大英博物馆曾将《天书》收录于馆藏之中。

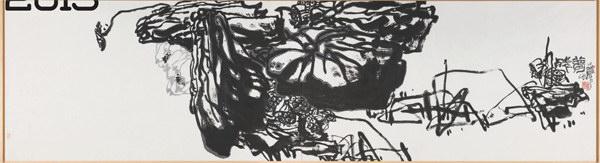

2013

潘公凯:《残梦》

潘公凯对于中国传统文化有着极深的领悟和使命感,多年来一直专注于探索中国文化的现代性问题。他的水墨画中对荷花的阐释,在尺幅和笔墨章法上都有突破。潘公凯对于笔墨有自己独到的理解,他认为,笔墨是承载主体精神的形式语言,结体也是承载主体精神的形式语言,也是精神的载体。尤其在中国画的现代转型进程中,画面的章法布局的改变,无疑具有不亚于笔墨演进的重要意义。《残梦》中,潘公凯更注重于表现的是一种中国笔墨的韵味,强调笔墨的结构、章法、韵律的突破。观者感受到的是笔墨中的酣畅淋漓,展现出很高的格调,给人以大气磅礴的感觉。

2017

苏新平:《荒原3号》

苏新平2015年完成了十一米长的大型素描作品《荒原》,这件与艾略特名篇同名的作品是由100张56厘米见方的素描组合而成的“心象风景”。之后苏新平通过对《荒原》进行不断的打散与重组,这些碎片表现出的诡异混乱,带有一种重新整理的动力。《荒原3号》就是这一系列作品中的一件。它是对风景更加内在化地处理,这种绘制和呈现方式本身既带着瞬间错乱的脆弱感,又显示着一种重新规定的意志。在这里,时间作为一种连接过去、现在和未来的“绵延”。