道德,以止杀为第一义

☉何怀宏

斯蒂芬·平克在《人性中的善良天使》(斯蒂芬·平克,当今西方世界有影响力的思想家,著名实验心理学家、认知科学家和科普作家,哈佛大学心理学系教授)一书中认为,人性在近万年来并没有根本的改变,但还是在保障生命这一最基本的方面取得了意义重大的进展。他通过各种分析,包括大量统计和图表,指出人类历史中一个基本趋势是明显的,即暴力在趋于减少,我们现在生活在一个有史以来最和平的时代。人类在5000年前出现国家以后就大幅减少了暴力,尤其是近代以来,又尤其是最近70年以来,在减少暴力方面甚至可以说取得了飞跃的进步。

人类在进入文明、进入现代社会以后,已经在其他一些方面也取得了巨大的进步,比如物质生活的大幅改善,预期寿命的普遍提高,文化和信息的广泛交流和传播,高科技成果的全民共享,等等,但最重要的进步还是今天这个世界的确变得比以前更和平了,人们比以前更安全了。虽然还是有恐怖活动,有局部暴力,但死伤的人数其实已经远不能和大规模战争和凶杀、酷刑频繁的年代相比,包括一般人也基本不是生活在生命受威胁的日常恐惧之中。想想就在不太遥远的过去,还时有一连串的屠城,有士兵普遍提着首级论功行赏,而那时还没有今天舆论和新闻的震惊和谴责,所以说,更重要的是人们心态的调整,对暴力的拒斥已经成为社会普遍的心态,有些残暴行为已经成为人们不假思索就将拒绝的禁忌。

从20世纪50年代后期至今,通过接连不断的争取民权、女权、儿童权利、同性恋者权利和动物权利的社会运动,人们对较小规模的暴力行为——如对少数族裔、妇女、儿童、同性恋这些弱势者的暴力侵犯和虐待动物——也越来越反感和拒斥了。

也就是说,人类暴力的减少是全方位的:家庭暴力的受谴;学校和父母对孩子体罚的大幅减少;社会凶杀等暴力案件的大幅降低;内乱等各种武装冲突的减少;国际大规模的战争几乎绝迹。

平克此书原文初版是在2011年,有的说法或还需要再行分析调整,但有些基本事实还是让人印象深刻,比如敌对的两个超级大国克制地没有使用自己所掌握的最强大武器(有一段时间还是仅仅一方掌握核武器);双方在几十年时间里对峙却还是没有真的打起来;世界上越是发达、越是收入高的国家越是不打仗了;全球近70年里连一个弹丸小国也没有亡过,更不要说一个大国了。这的确可以说是世界史上的一个奇观。要知道,此前的世界史几乎可以说是一部世界征服史,世界各国的版图不断根据武力的斗争而被改写乃至清除。

《人性中的善良天使》作者:斯蒂芬·平克

而我比较关注的是,在这一暴力减少的过程中,道德有没有起作用?或者说起了什么作用?还有它是怎样和其他因素配合起作用的?乃至一种高调但却虚假的“道德”是否还起了相反的作用?

近代以来出现的两次和平主义的浪潮,尤其是20世纪下半叶开始的第二次浪潮表明:人道思想和权利观念的宣传和普及、社会运动的压力,使强势一方乃至拥有强权者也发生了观念和行为的改变。而如果说占有强得多的实力和武力的一方主动采取措施来减少和消除暴力,那么,这也一定是内在的道德精神力量起了作用。例如19世纪美国内战最终废除了黑人奴隶制,是得到北方的大多数白人率先倡导、支持,乃至为此捐躯的;而20世纪60年代的少数族裔反对种族歧视的民权斗争取得胜利,也是因为占多数的白人中有许多人支持这一斗争,乃至联邦政府也加入进来。虽然少数族裔自身的抗争也绝对必需和重要,但如果只是族裔之间的实力斗争决定一切,处于弱势的少数族裔无论如何也是抗衡不过占多数且掌握优势资源的多数族裔的。最令人安慰的是,这种改变并不是因为受到外力的压迫,而是受到了内心的压迫,即道德观念首先在一部分人中发生了变化,后来扩展到大多数人,这就是道德的作用了。

《人性中的善良天使:暴力为什么会减少》

在我看来,对暴力的遏止之所以在近代以来取得最大的进步,首先和关键的是人们的道德理性有了很大的进步,他们不再局限于某一狭隘群体之中,而是开始从普遍平等的观点看待全人类,这就带来关怀所有人的“人道主义的进步”和尊重所有人的“权利的进步”。其次,随着社会流动性的扩大,人们文化水平的提高以及大量人道主义文学艺术作品的涌现,人们的道德感情——同情之心也大大地增强和扩展了。最后,法治的加强、国际组织的出现也从制度方面加强和提升了人们的道德自制力。而所有这三方面的道德因素又是相互配合起作用的。

按照时间的大致次序来说,暴力减少的第一个原因大概却要归功于饱受批评的“国家”。五千多年前,正是因为在人类世界中首先出现了国家,在一个统一的地域内,暴力被垄断到了一个政府的手里,就大大减少了许多部落和个人之间的暴力行为。中央集权的较大国家,比起诸多较小的、封建割据的国家和城邦来说,至少在客观上更能防止冲突和保障生命。但是,一个中央集权的大国如果走向极端的个人专制乃至极权主义,它又的确是相当危险的。

这是国家所起的作用。还有一个重要的原因可能就是经济,欧洲在脱离封建割据的时候,还发展起商业贸易及保护性制度架构,这样,就提供了和平双赢的可能性而不必走向争夺领土和资源的零和博弈。人们的物质生活大为改善,对自己和他人的生命也就比以前更为珍视了。

最后还要提到国际组织,我们虽然不能奢望建立一个世界政府,甚至建立一个统一的世界政府不仅不现实,而且是有危险的。但国际组织,包括跨国界的民间组织却在近年来发展很快,在制止战争和缓解冲突方面起了重要作用。比如最近数十年来联合国或其他洲际组织派出的维和部队,它至少在防止恐惧性的先发制人的攻击和报复方面,在制止战争的蔓延和扩大方面起了关键的作用。

但是,看到制度的重要性并不意味着要否定道德,否定制度的伦理意义。我们也要看到,有些制度的兴起是和道德有关的,是有道德的动机和行为参与发动的;还有些制度本身也就体现了一种道德性,比如法律面前人人平等的法治对无法无天的专横统治的道德性,前者体现了一种将所有人尊重为道德主体和对象、普遍平等自愿的原则。

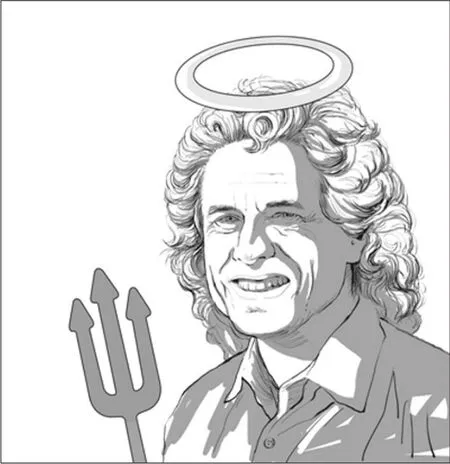

但会不会还有一种虚假的“道德”“正义”乃至“高尚”反而会起一种催生和强化暴力的作用?如此我们就不仅要观察暴力减少的原因,还要观察暴力增加的原因。平克列举了五种导致暴力的“心魔”:1.扫清谋利道路上的障碍的“捕猎”动机;2.寻求权力、地位和名望优势的支配欲;3.报复心;4.施虐狂;5.意识形态。追求权、钱、名的前两种动机和纯粹以折磨别人为乐的施虐狂,我们姑且不论,因为它们本身就是不道德或至少是非道德的。这里比较复杂的是报复和意识形态。因为它们往往是直接以“正义”“道德”,而且是最崇高的“道德”之名而施暴的。也就是说,在此心魔和天使是混在一起的,或者说,心魔正是打着高尚“天使”的旗号。

报复很可能是自身先受到了侵犯,如此报复的行为的确有某种正义性,但是,由于人类的认识能力的不足和道德标尺在对人对己上的偏差,很可能发生报复对象错误和报复行为过当的问题,人们很容易夸大自己所受的伤害,乃至会预防性地发动进攻以解除自己未来可能受到的威胁。这样,这种初衷有一定合理性的“正义”,就很可能变成一种残暴行为,最后陷入一种冤冤相报的恶性循环。所以,追求一种“无限正义”、一种“彻底正义”是有危险的,或者说,是人类试图承担一种无所不知、无所不能、无所不善的上帝才能承担的工作,其实人类无法胜任的。所以,当有人说“想要和平,就先为正义而战斗吧”,平克不赞成这一说法,而是认为“想要和平,就先为和平而奋斗吧”。我认为这后面的理由在于:保障生命的和平恰恰就是最大、最优先的正义。

《人性中的善良天使》作者:斯蒂芬·平克

意识形态与群体信仰是一个更大的问题,因为它是总体性的,涵盖范围很广的,往往是追求一种至善的。它们具有一种引导人类的理想主义的意义。但是,如果在这一至善的狂热信仰者看来,这种至善是可以证明所有有助于实现它的手段都是正当的,包括暴力和欺诈等等的话,它们就不仅可能导致大规模的国际战争,还可能导致大规模的内部迫害和清洗。宗教战争以17世纪初欧洲发生的“三十年战争”为例,死亡总人数估计是575万人。而当宗教战争基本消停后,又有意识形态的战争和清洗,以法国大革命为例,有25万人直接在法国大革命的恐怖和动荡中丧命,在其间及随后的拿破仑战争中,又有200万至400万人被杀害。更大规模的灾难则是发生在20世纪。而所有这些都是发生在最崇高的旗帜之下。不必否认一些追求这些理想的人们有一种他们真实感到的“道德感”“崇高感”,但还是必须承认:如果这种“道德感”“崇高感”允许使用暴力伤害无辜和欺诈的手段就还是不道德的。许许多多无辜的人们正是以“美好”“崇高”乃至“正义”之名被杀害和迫害的。所以,我们必须坚守基本的道德,追求任何更高的理想也不能违背这一基本的不可行暴和杀害无辜的道德。

故此,我们有必要为道德正名,尤其是给走向现代社会的道德下一恰当的定义。作为一种社会伦理,尤其是现代社会的伦理,无论从个人道德还是制度伦理来说,道德都是应该以止杀为第一义的。道德应当是一个所有人能够共同生存的平台,而不是一个可以对别人和别的群体发动攻击的高地。道德的一个通俗的概括性阐述是“己所不欲,勿施于人”。有人可能会说,人们的“不欲”多着呢。的确很复杂,有细微的千差万别。但如果我们是从普遍的或社会的观点看问题,我们只能处理一些基本的不欲,而这些基本的不欲是可以普遍观察到的,即人们普遍地不希望自己被无端杀害、被抢劫、强暴和欺骗,尤其是不欲自己被杀害是最为基本的,可以放在第一位。生命如果没有了,其他的一切都无从谈起。“不可杀人”的一个更正面、更全面和更具实质内容的表述是保存生命的道德原则,这一生命原则坚持一是不可暴力剥夺和戕害无辜者的生命;二是应当平等地给所有人提供生存的基本物质生活资料。那么,在这生命原则内部的两条中,前者不可杀人又是更优先的。而整个生命原则相对于自由权利的原则和经济平等的道德原则,又是居于第一位的。

不管知识分子提出多么精致或高超的思想和理论,首先需要追问自己的就是对暴力的态度:你赞成暴力吗?你准备用暴力来实现或维护这一理论或理想吗?

我们如果将两次世界大战中的欧洲和“一战”前的欧洲相比,却明显是一个历史的倒退。在“一战”前的欧洲社会,人们虽然还存在着对欧洲以外地区的双重标准,但至少在欧洲内部,对暴力的反感,交往的文明水准已经达到了相当高的水平,这毕竟是一个在歌德、狄更斯、雨果之后的欧洲,一个军官将一个平民妇女推入水沟的行为都曾引起舆论谴责的轩然大波,然而,在不久之后发生的两次世界大战中,绞杀数十万、上百万人的大战役,乃至种族清洗、针对平民的大屠杀却都发生了。欧洲不仅把自己,也把整个世界拖入了疯狂的大战。这就有理由让今天的人们担忧:一个的确在反暴力方面取得了长足进步的文明世界,还会不会再次陷入这样的暴力癫狂?而如果人类再次陷入这样的世界性的暴力癫狂,大概就不会有第三次了。

所以说,道德的最大进步在20世纪,道德的最大教训也在20世纪。人们心中可能还是会存有疑问:欧洲在前几个世纪已经取得“文明的进程”和“人道主义革命”的巨大进展之后,为什么在20世纪上半叶又出现了一个巨大的低谷?我们目前的确有幸走出了这一低谷,但今后的世界上还会不会出现这样的低谷,甚至会不会出现再也走不出来的深渊?

我这里想再次强调的是,尽量减少和消除对身体的暴力戕害永远是第一位的。道德,以止杀为第一义。