如何诠释与演奏巴赫器乐作品中的装饰音

〔澳〕多洛提雅·法比安 著周 全 译高拂晓 校

引 言

过去一个世纪以来,人们对巴洛克音乐中的装饰音进行了大量的研究和讨论。本文简要回顾三个与之相关的主要问题,并具体探讨这些问题是如何与巴赫作品的演奏方式和审美相关联的。笔者将首先介绍装饰音的种类及涵义,然后对一些有关表演审美的学术观点进行一系列讨论。并通过对巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲的录音分析,阐明装饰音的实际演奏方法。

“装饰音”(ornamentation)是一个含义广泛的词汇,其意义包括各式各样的装饰音(ornaments),比如我们熟悉的小音符装饰音(grace notes,法语为agréments)和华彩性装饰音(embellishments)。这两种装饰音一般都是由演奏者在演奏时添加。其中小音符装饰音是一种短小快速的装饰音,包括颤音(trill)、波音(mordent)、滑音(slide)、回音(turn),通常用符号标记,但也可以即兴添加。相对而言,小音符装饰音更常见于法国音乐中。华彩性装饰音则一般用于修饰较长的旋律线条,填补较大的音程或把较长的音符以音型的方式演奏,作曲家通常用简单的符号标注。华彩性装饰音在意大利音乐中有着举足轻重的地位。旋律华彩性装饰音(melodic embellishments)通常是即兴的,尽管有时也需要一些前期的思考和设计,并遵循一些固有的规则。就小音符装饰音而言,音乐家必须知道如何演奏对应音符;而对于旋律华彩性装饰音,演奏家的任务是要知道在何处添加何种装饰音。除此之外,另一重要任务就是要能辨识出记谱不完整的小音符装饰音符号以及写在谱面上的华彩性装饰音,这都对乐谱符号的时值有着指导性的作用。这些方面将在下文详细讨论。音乐家们应该学会根据作品的时代风格和作曲家的创作风格,合理地解读乐谱。

小音符装饰音

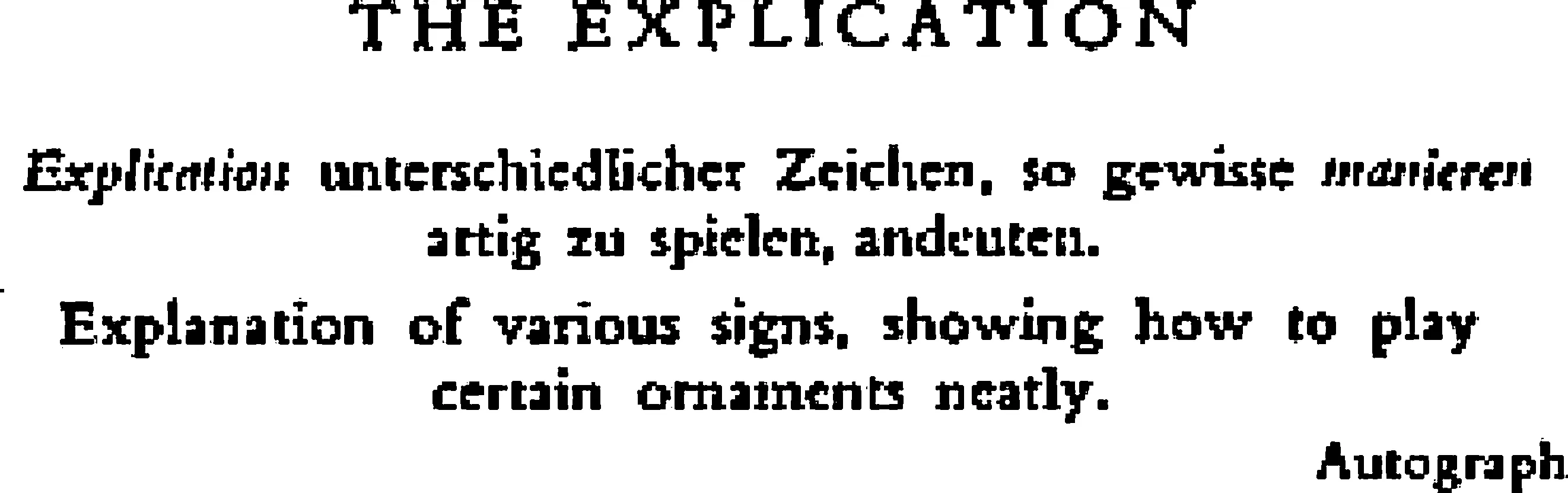

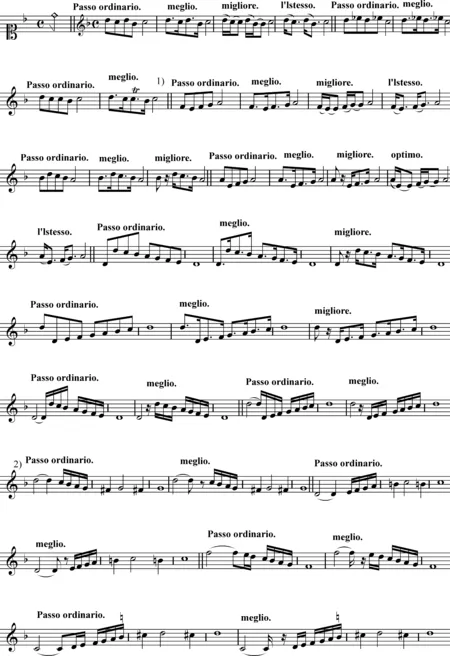

17世纪末到18世纪初涌现出五花八门的装饰音符号,为方便学习这些装饰音的含义与演奏方法,人们开始对这些符号进行整理分类。大约在1720年,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)为他的大儿子威廉·弗里德曼(Wilhelm Friedeman)整理出了一份装饰音符号的分类表(谱例1A、1B)。表中列出了12类小音符装饰音:颤音、波音、终止性颤音(Nachschlag)、回音(终止式)、两类双回音(包含颤音的回音,分别从主音下方音起和从主音上方音起)、两类带波音的双回音、上升倚音、下降倚音、带波音的(上升)倚音与带双颤音的(下降)倚音。

谱例1A.巴赫的装饰音符号分类表摹本(原藏于耶鲁大学音乐学院图书馆)

谱例1B.巴赫的装饰音符号分类表〔现代转录本摘自《阅读巴赫》(TheBachReader)*Christoph Wolff,ed.,The Bach Reader:A Life of Johann Sebastian Bach in Letters and Documents,New York and London:Norton,1998,pp.338-347.〕

把这些图表与当时作曲指导书籍和音乐语境相联系起来讨论,对于研究这些图表是十分重要的。这样我们便可以很快明白,装饰音应遵循作曲的规则,不应出现不该有的平行音程(譬如四、五度)或误用不和谐的音。一般的建议是颤音由主音符的上方音开始进行,而波音则从主音符开始,但实际情况也可能会从主音符(或从临近的下方音)开始颤音,或是根据需要在波音前添加倚音。一个严谨的作曲家或抄谱者应该像上文所举的巴赫表格的例子一样,将不同的装饰音的演奏方式标注清楚,让人一目了然。

表演者还必须认识到哪些符号标记表示小音符装饰音。在巴赫《第五勃兰登堡协奏曲》(第46—47小节)的抒情慢板乐章中有一个有趣的例子。其中颤音符号(tr)是标记在该组音的第一个音符上,而非标记于长音符上,这使它看起来有点像颤音的后缀(终止式回音)。然而和声规律告诉我们这个八分音符A音是一个写在谱上的倚音,因此,它实际上是一个在G音上的颤音(谱例2)。

谱例2.巴赫标记的符号和两种理解方式——由和声规律决定

类似地,倚音的时值是灵活的,表演者可以通过倚音表达自己对音乐的理解及领悟。一般来说,倚音是一种不和谐音,通过强调、延长等方式来增强音乐的表现力。在历史资料中,最普遍的建议就是将这种倚音的时值演奏为主音符时值的一半,但有时候倚音也会被刻意延长;而在另外一些时候,一个短暂、急促、被强调的倚音会取得更好的效果。

在巴洛克时期,短装饰音和长装饰音的标记符号之间一般没有标志性的区别。巴赫《戈德堡变奏曲》(BWV 988)中的咏叹调就是一个非常好的例子。*标记出来的小音符装饰音(通过在重音倚音的音符尾巴上打斜线来表示)可以在乐谱中找到,但这些符号并不一定是18世纪晚期的装饰音符号。小音符往往被写成十六分音符,无论它之前的长音符是什么时值(谱例3和谱例4)。此外,巴赫还将第2小节的二分音符和第6小节的四分音符写成十六分音符,但是在第4和第8小节的二分音符之前的音,巴赫则写成八分音符。对于这种问题,历史上不同的学者提出了截然不同的观点,有的人将这些小音符装饰音的符号视作为非重音的经过音,但也有的人却认为在第4小节中的装饰音应该是重音且较长,占二分音符一半的时值*Arnold Dolmetsch,The Interpretation of the Music of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,London:Novello,1949(1969),p.153.。表演者对于小音符装饰音的实际长短都有着不同的见解,这取决于他们对旋律、和声和节奏规律的理解。

谱例3.巴赫《戈德堡变奏曲》中的咏叹调,第2、4、6、12小节,原有的右手乐谱(旋律)与两种可行的演奏方式

谱例4.巴赫《戈德堡变奏曲》,咏叹调,第1—16小节

旋律华彩性装饰音(Melodic Embellishments)

巴洛克音乐往往是以简化的方式记谱,这种记谱方式在意大利作曲家中尤其盛行。他们标示出低音线条,有时在和声的低音上面或者下面标示数字(数字低音),记录基本旋律轮廓,比如科雷利(Corelli)的乐谱中的中音和低音声部乐谱所示(谱例5)。最高的声部标注的则是经过重新编写的乐谱,标示出当时(1750年左右)小提琴声部的实际演奏方式。

谱例5.科雷利《奏鸣曲》(Op.5 No.1)选段,详细标注出华彩性装饰音的乐谱,1750年出版于阿姆斯特丹

17、18世纪的音乐家已掌握演奏这些乐谱的技巧。众多历史资源,尤其是声乐和器乐教师教学中作为练习用的各种乐谱文献,都提供了对于装饰音演奏技巧方面的指引,包括如何建基于和声及谱面上的旋律框架来创造旋律华彩音型。从简单的经过音到详细的华彩段落,意大利人将此称之为passagi,这个词已经成为了每个杰出表演者字典中必备的词汇(谱例6)。

再回到咏叹调的乐谱(谱例4),我们会发现许多快速音符(十六分音符和三十二分音符)看起来更像华彩性装饰音或是把小音符装饰音完全写在乐谱上的段落。比如第2小节与第10小节的比较,第21小节结尾处的回音,或第17小节颤音之后的上升音阶。一旦这些小音符被认为是旋律的华彩性装饰音时,表演者还会考虑在其他地方添加更多这样的装饰音,或者在重复时将其改为其他小音符装饰音演奏。谱例6A、6B是同一旋律原型的多种演奏方法,类似于变奏,产生了装饰音的效果,人们认为有的方法看似过于“简单”,有的方法则“比较好”或“非常好”。深入学习这些演奏方法让现代的表演者能像他们的前辈一样在演奏时自由而熟练地处理乐谱。

谱例6A.安东尼奥·布鲁内里(Antonio Brunelli)的变奏练习(VariiEsercitii,1614)选段一

谱例6B.安东尼奥·布鲁内里的变奏练习选段二

演奏巴赫咏叹调的另一个可行的方式是在第一次出现时省略其中一些装饰音,并在重复时加入装饰音。巴赫的《英国组曲》就是这种演奏方式的例证。在巴赫的第二和第三《英国组曲》当中,他为萨拉班德舞曲写下了装饰音(谱例7)。一些现代表演者把带重复的第一个萨拉班德舞曲和带重复的第二个萨拉班德舞曲全都演奏出来,譬如钢琴家里赫特(Richter),重复的时候等于是加上了装饰音的版本。另一些演奏者在演奏第一个萨拉班德舞曲的重复时用的是第二个萨拉班德舞曲的简单版,譬如钢琴家阿格里奇(Argerich)。笔者认为也可能有第三种方式,就是深入研究巴赫在这里和其他地方的演奏惯例之后,在重复时自己创造出独特的、崭新的装饰音。

谱例7.巴赫《a小调第二英国组曲》,萨拉班德舞曲,第1—12小节:上半部是原谱,下半部是作曲家本人写上了装饰音实际演奏方法的乐谱

审美问题(Aesthetic Issues)

无论是讨论小音符装饰音还是旋律华彩性装饰音,所有的文献都强调一点:对于什么时候加什么装饰音以及加多少装饰音,一个“良好的品味”是相当重要的。进一步,我们也要意识到“良好的品味”的界定是会随着时代而变化的。以托西(Tosi,1653-1732)为例,在他的创作晚期,正值著名的阉人歌手法里内利(Farinelli,1705-1782)和其他广受欢迎的歌手活跃舞台之时,这些歌手都以在演奏中添加大量装饰音而闻名。但托西把他们视为“现代主义者”,缺乏真正的品位,并批评他们“违反了唱歌艺术的真谛”。*Pier Francesco Tosi,“Opinioni de cantori antichi sopra il canto figurato”,from Frederick Neumann,Performance Practices of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,New York:Schirmer,1993,p.521.与此同时,著名音乐家匡兹(Quantz,1697-1773)则毫无保留地赞赏1720—1730年代的歌唱风格,认为当时的歌唱艺术达到了一个新的高峰。*Johann-Joachim Quantz,On Playing the Flute[Versuch],trans.E.R.Reilly,New York:Schirmer,1975/1752,chapter 18,par.58.

然而,当进一步阅读两者的观点时,我们发现无论是托西,还是匡兹,都纠正了自己过于极端的观点。托西给予装饰音一定的肯定,他说:“在重复时不能作出变化从而修饰重复的旋律的歌手就不能被称为优秀的歌手”*同注④,p.521。;而匡兹则反对过多的装饰音,他表示:“过于丰富的变化会削弱旋律触动心灵的能力”。*同注④,p.538。那么我们怎么知道什么才是“过于丰富”,而怎样才算是恰当地“修饰重复的旋律”呢?

正如我们已经看到的,巴赫的记谱往往比大多数同时期的作曲家更为全面和详细,他习惯于把装饰音,包括小音符甚至其他作曲家完全不会在乐谱上记录的装饰音,都在乐谱上写出来。巴赫的这种记谱习惯受到当时著名的音乐评论家约翰·阿道夫·谢贝(Johann Adolf Scheibe)的批评,但同时又得到莱比锡大学修辞学教授约翰·亚伯拉罕·比恩鲍姆(Johann Abraham Birnbaum)的拥护。谢贝批评巴赫“把每个装饰音,包括每个小音符以及所有关于演奏方法的细节都完全在乐谱中记录下来”;而比恩鲍姆则为巴赫辩护,认为只有作曲家本人才最了解“装饰音最应该在哪里添加以达到修饰主旋律的效果,用作修饰旋律的装饰音只有在用得其所时才会悦耳;如果用在错误的位置,就会破坏主旋律从而令音乐变得不堪入耳”。*Christoph Wolff,ed.,The Bach Reader—A Life of Johann Sebastian Bach in Letters and Documents,New York and London:Norton,1998,pp.338-347.正如音乐学家、合唱指挥家阿图尔·门德尔(Arthur Mendel)于1951年指出,谢贝对巴赫的批评可能是由于乐谱上显示的装饰音令音乐的节奏规律变得难以琢磨,比如《戈德堡变奏曲》《英国组曲》中的装饰音。

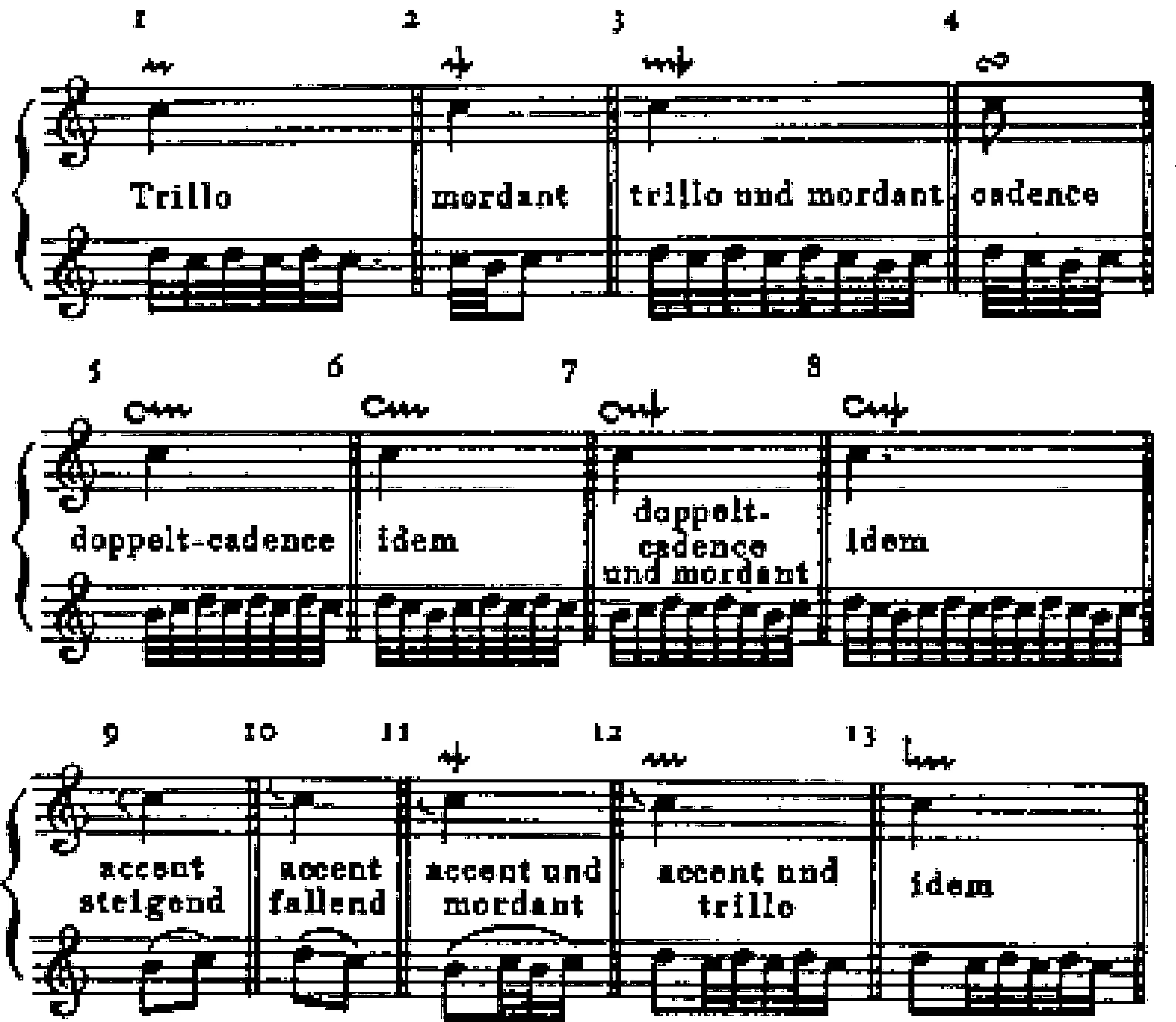

当然每一个演奏者都希望能够做到正确阅读乐谱,然而,现代的演奏者很容易被乐谱的“视觉效果”所误导,例如,在乐谱上具有同等重要性的音符一般也会在演奏中受到同样的重视。想要在演奏中自由地呈现音乐的节奏规律和旋律线条,认识巴赫乐谱上的装饰音符号是第一步。《g小调无伴奏小提琴奏鸣曲》的慢板乐章就是一个很好的例子。对于大多数巴洛克风格的作曲家,尤其是意大利作曲家来说,头几个小节的记谱方法很可能像谱例8中的最高一行那样,用简化的方式记录。然而,巴赫的记谱方法却是把可能在演奏中添加的装饰音都一一写出来。因此,精确地依照乐谱上音符的节奏来演奏是错误的,因为即兴式的装饰音从来都不是按照固定的或精确的节奏来演奏的。

谱例8.巴赫《g小调无伴奏小提琴奏鸣曲》慢板乐章,第1—2小节

采用灵活、即兴的演奏方式是一个很好的开始。表演者需要听到潜在的隐含的低音线条及和声进行,继而理解旋律如何与低音、和声、节拍等方面相关联,需要认识到在和谐的、节拍的、旋律的重音之间的音仅仅是装饰而已,在演奏时应该以装饰的目的呈现。但是,在装饰音标注得不太清楚的乐章中该怎么办?在哪里应该添加哪种装饰音?又如何能做到既有“良好的品味”又符合作曲家的原意?

归根究底,表演最重要的是其表现力。在这方面,匡兹提出了颇具建设性的意见。他对“华丽的意大利咏叹调”赞赏备至,因为这些歌曲演奏起来丰富多彩,既有深度又有艺术价值,既能够唤起听众的七情六欲,又能够启发音乐的智慧。*Johann-Joachim Quantz,“Versuch,”from Frederick Neumann,Performance Practices of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,New York:Schirmer,1993,p.536.巴赫的器乐作品属于匡兹所谓的“混合”风格(mixed style):法国和意大利风格的融合。根据匡兹的观点,演奏巴赫的音乐需要面对许多音乐诠释方面的难题,而解决这些难题并没有一个既定的规则和快捷方式,只有根据文化历史语境产生的“良好品味”加上主观的认为适当的诠释才能把音乐演奏得恰当。表演艺术没有绝对标准,而是一种理念和情感的表现,装饰音的演奏也不例外。那么当时小提琴家演奏巴赫伟大的无伴奏小提琴曲目时,怎样处理这些问题?我们可以进一步从历史录音中找到一些答案。

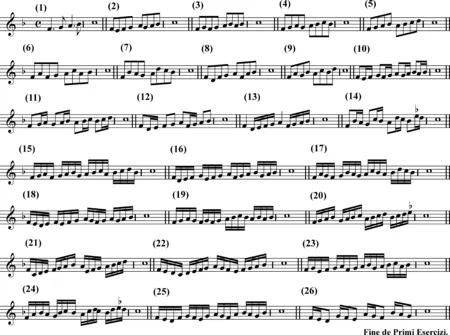

添加小音符装饰音,尤其是颤音,在过去三十年间变得越来越普遍。更值得注意的是,还有不少小提琴家在演奏时加上丰富的华彩性装饰音,有的甚至把音乐的整个段落,包括乐谱中已经清楚记录了装饰音的段落,完全改编。表1提供了一个概览。

表1.巴赫六首《无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲》中被添加最多装饰音的乐章。小提琴家按照装饰音的数量顺序列出(复古风格的小提琴家为斜体)

E大调加沃特舞曲E大调鲁尔舞曲E大调小步舞曲b小调萨拉班德舞曲a小调行板d小调萨拉班德舞曲HuggettPodgerMontanariGringoltsMullovaFaustTognettiBarton Pinevan DaelFaustMontanariMullovaGringoltsLucaPodgerWallfisch TognettiGringoltsFaustMullovaLucavan DaelWallfischTognettiGringoltsMullovaMontanariLucaTetzlaff(2005)TognettiKuijkenGringoltsMontanariLucaTognettiHuggettFaustMontanariBeznosiukLucaHolloway

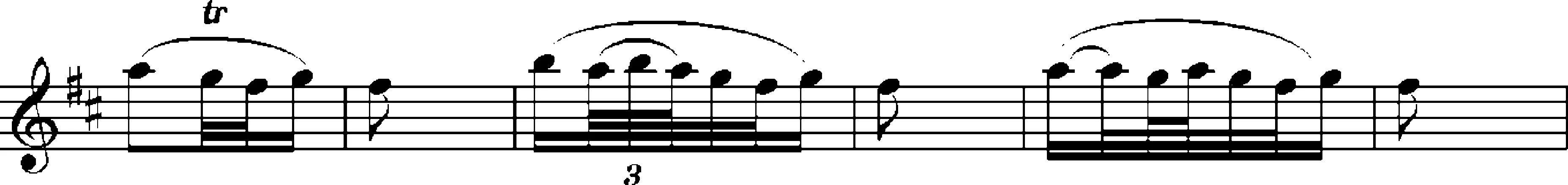

由此可见,《E大调组曲》是添加装饰音最多的,而没有哪个奏鸣曲的第一个慢乐章出现在表1内,只有蒙塔纳利(Montanari)(2012)在所有这些乐章中都添加装饰音。有趣的是,装饰音的运用在非复古风格小提琴演奏家中更为普遍。在复古风格的小提琴家中,只有卢卡(Luca),胡盖特(Huggett)和蒙塔纳利出现在大多数列中(他们的名称以斜体表示)。同样有趣的是,在笔者研究的40多位小提琴家当中,只有约三分之一的演奏家在他们的演奏中添加了装饰音,并且只有卢卡、慕洛娃(Mullova)、格林高尔特斯(Gringolts)、福斯特(Faust)和蒙塔纳利五位广泛添加装饰音(谱例9A、9B)。

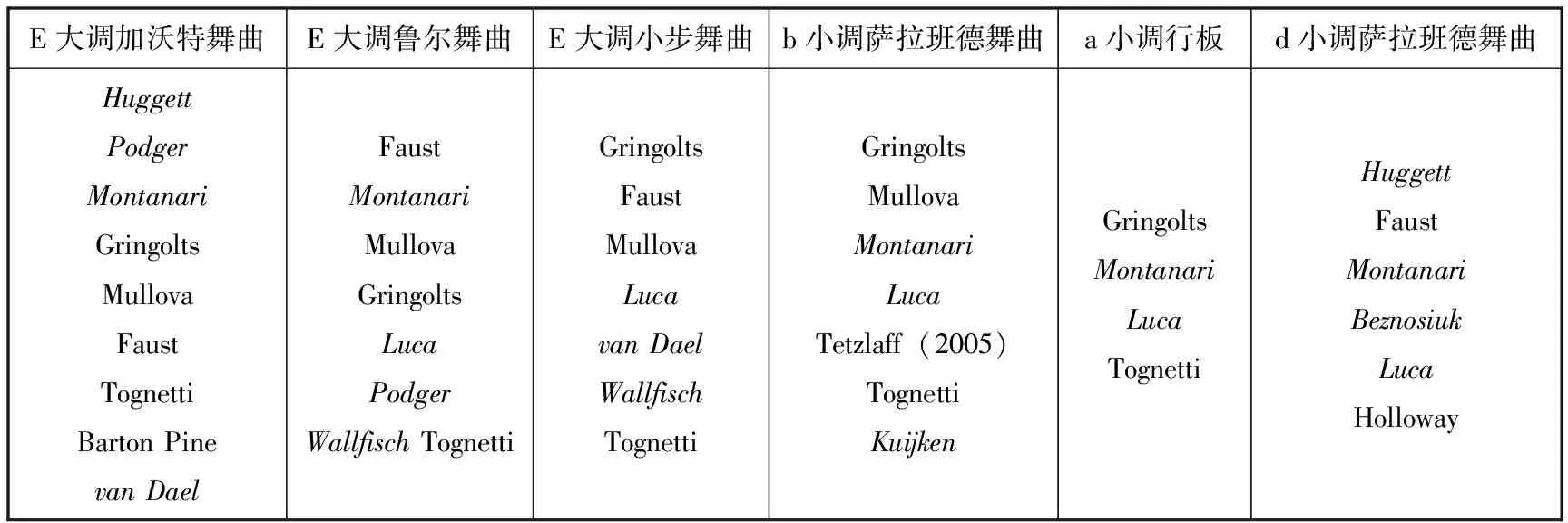

值得重视的是,在慢板乐章中,格林高尔特斯所运用的持续性装饰音,与有选择性地添加的经过音,以及连续小音符装饰音之间形成了强烈的对照(谱例9A、9B)。这些手法在赋予音乐更强烈的节奏感和节拍感的同时,也使原本的旋律保持完整。重新编写的乐谱并不能够为我们提供全面的认识,因为乐谱上的音符始终不能够完全反映演奏出来的声音。格林高尔特斯的演奏音色丰富多变,而节奏和速度均较自由。这些特征都可以在他的《b小调萨拉班德舞曲》中找到。根据卢卡、格林高尔特斯和慕洛娃的录音重新编写的乐谱显示,三人的装饰音添加的位置和形态都颇为相似,然而,产生出的效果却有很大差异(谱例10A、B、C),毕竟每一个小提琴家都是依循自己惯有的风格与技巧,包括弓法、演奏法与分句(articulation)、节奏,来处理装饰音。

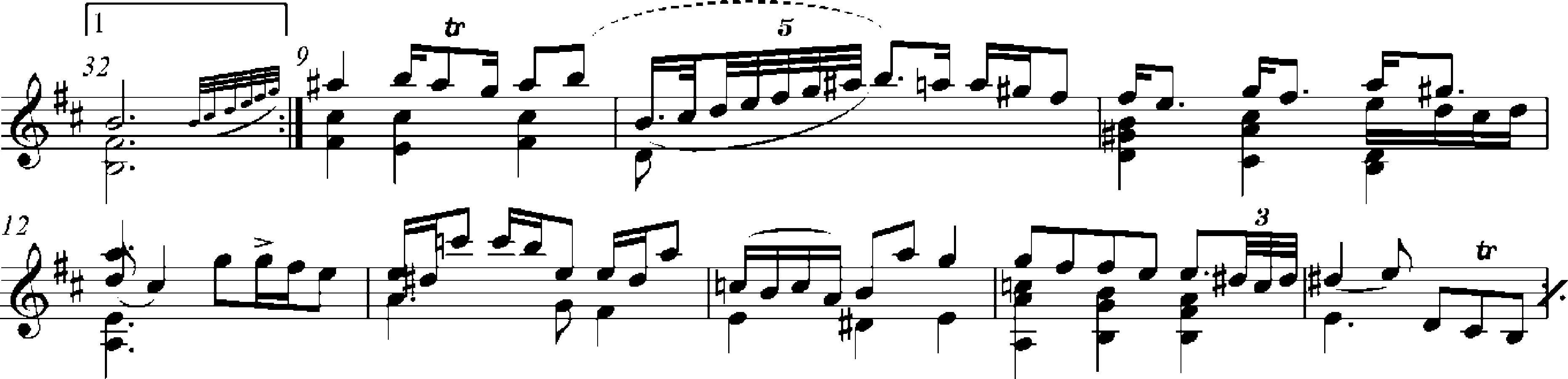

谱例9A.巴赫《a小调奏鸣曲》,行板,根据卢卡的录音(1977,Nonesuch 7559-73030-2)重新编写的乐谱,添加的装饰音被圈起

谱例9B.《a小调奏鸣曲》,行板,根据格林高尔特斯的录音(2001,Deutsche Grammophone DG 474 235-2)重新编写的乐谱,添加的装饰音被圈起

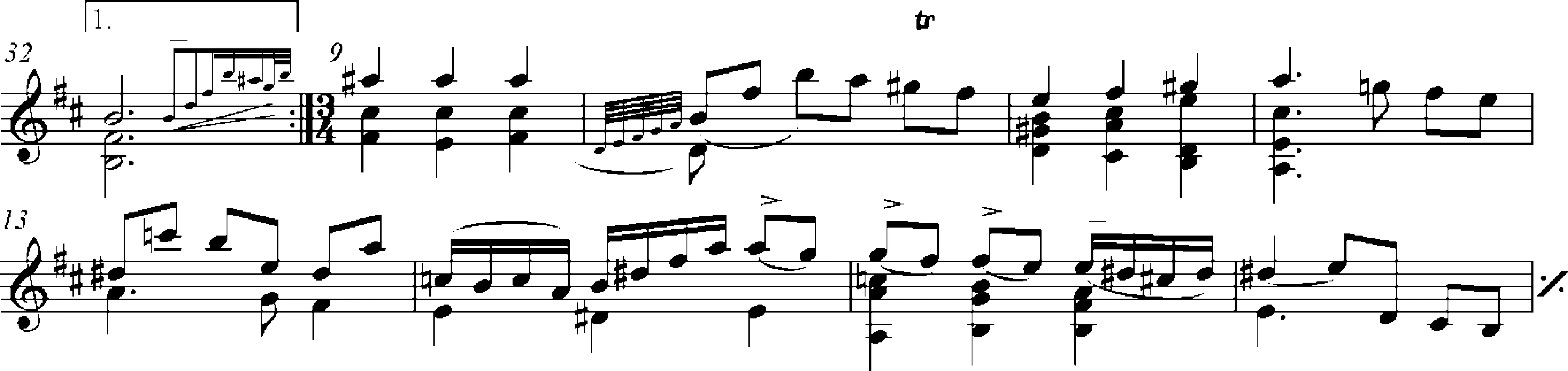

谱例10A.巴赫《b小调组曲》,萨拉班德舞曲,第9—16小节,根据卢卡的录音(重复段落)重新编写的乐谱

谱例10B.巴赫《b小调组曲》,萨拉班德舞曲,第9—16小节,根据格林高尔特斯的录音(重复段落)重新编写的乐谱

谱例10C.巴赫《b小调组曲》,萨拉班德舞曲,第9—16小节,根据慕洛娃的录音(2008 Onyx 4040)(重复段落)重新编写的乐谱

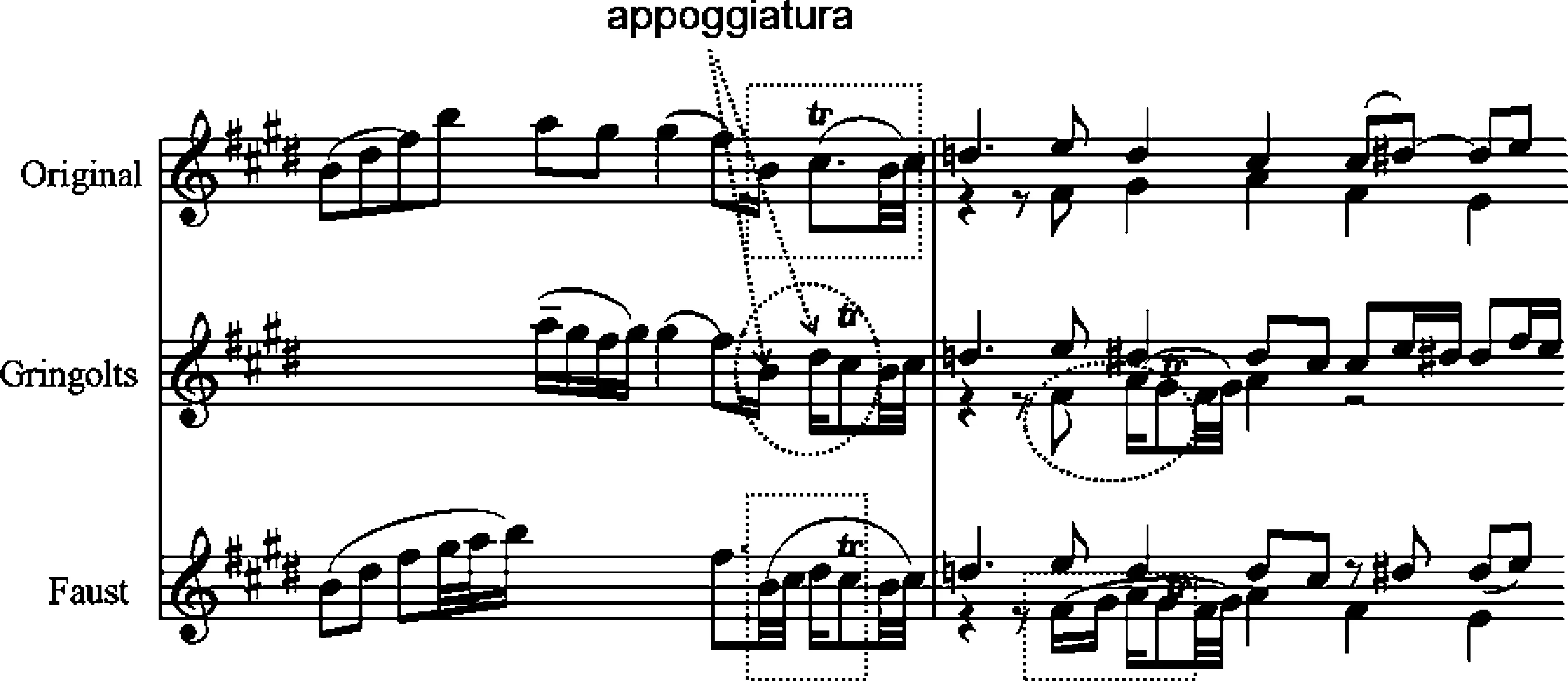

有趣的是,《d小调萨拉班德舞曲》中很少添加装饰音,就算添加,也都是在头8小节重复时(如胡盖特),在现场表演中也是这样。福斯特是一个例外,因为她在两次重复时都加了装饰音。在舞曲乐章中,装饰音一般都以颤音、倚音和波音为主,丰富的华彩性装饰音较为罕有。在《E大调组曲》的鲁尔舞曲中,福斯特、慕洛娃和格林高尔特斯都添加了另外一些典型的短促而轻巧的旋律装饰音。而其他小提琴家,例如卢卡,则较少添加装饰音,但他把旋律华彩性装饰音和小音符装饰音交替使用。谱例11显示了巴赫《E大调组曲》中鲁尔舞曲的头几个小节的乐谱,可以看到几位小提琴家均在每一个小节都添加了装饰音,而且方式相似(见谱例11中圈起的部分)。

谱例11.巴赫《E大调组曲》,鲁尔舞曲,第1—3小节,根据录音中添加装饰音的情况重新编写的乐谱

纵观此鲁尔舞曲中装饰音的形态,有两个特征值得注意:(1)双倚音(谱例12);(2)短颤音和波音之间的选择(谱例13)。

谱例12.巴赫《E大调组曲》,鲁尔舞曲,第22—23小节:双倚音

双倚音可以在格林高尔特斯的版本中找到:他加了一个上方倚音在颤音C上,并在下一个小节的第二个声部中重复这样的模式。这是一个有争议的决定,C音之前的B音这个十六分音符可以解释为颤音C的下倚音(这是一种从下方进入颤音的模式,虽然巴赫的装饰音分类表只有从下方进入的波音),令整个音组形成平滑的连接。尽管如此,这种上下倚音的组合在理论上是完全可以成立的。匡兹、马普格(Marpurg)和C.P.E.巴赫都有使用各种类型的“双倚音”,包括这里介绍的类型。*Robert Donington,Interpretation of Early Music,W.W.Norton & Company,1992,p.216.然而,这些都是后来的数据来源,他们的建议可能并不太适用于巴洛克风格的音乐。虽然福斯特也似乎倾向于使用这种上倚音,但她的处理方式略有不同,因为她把下倚音改成了向上的滑音来演奏,使颤音C之前的音域没有间隔,创造了一种复合装饰音(compound ornament)——终止性的回音和颤音的联合(见谱例1中的双回音与波音)。

谱例13.巴赫《E大调组曲》,鲁尔舞曲,第6—7小节:颤音还是波音?

很少有小提琴家意识到在演奏鲁尔舞曲时应该如何恰当地添加波音。*纽曼指出,德国演奏家一向理所当然地把主音上的颤音和它倒置的颤音连成一对,变成多重波音(multiple mordent)。这些装饰音,包括trill ascendens,mordent descendens都可以被统称为tremulus。它们都是在主音上开始和结束的。Frederick Neumann,Performance Practices of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,New York:Schirmer,1993,pp.464-465。然而第7小节的上升旋律线条似乎明显是法国portdevoixetpincé风格的语境,在巴赫的装饰音分类表中叫作“重音波音”(AccentundMordant),其中非重音的波音属于上升倚音。这种装饰音与上倚音和接下来的颤音形成对比。福斯特系统地进行了区分;范戴尔(van Dael)只是在第7小节的后半部分加装饰音,而格林高尔特斯则在这个小节随意地加上了非常多的颤音和波音,似乎把整个小节变得过分累赘。

巴洛克装饰音的专家们所制定出来的“规律”可能会违背这些对于装饰音的阐释,原因有两个:第一,巴赫只是在键盘音乐中加波音;其次,波音一般都是半音的颤动,并不像第7小节后半部分的波音那样。对于第一个解释,我在巴赫的音乐中发现了很多记谱的波音,包括无伴奏小提琴的《E大调前奏曲》中开始的段落。再者,由骑熊出版社(Bärenreiter)出版的改编给琉特琴演奏的《E大调组曲》(BWV1006a)的评注版乐谱中有一个波音的符号,写在鲁尔舞曲第5小节的重拍上。许多学者都建议小提琴家可以从这个巴赫自己改编的版本中学到如何添加装饰音的各种可能性。福斯特和范戴尔都在他们的录音中加上了这个波音。对于第二个解释,我承认全音音程关系可能是格林高尔特斯在这里选择颤音而非波音的原因。然而,他在演奏中经常使用快速流畅而长短不一的各种装饰音,使他的演奏格外具有即兴性。事实上,很难对格林高尔特斯的演奏进行记谱,因为他的装饰音演奏得很快,很不规律,而且力度和弓法的变化很大。

《E大调小步舞曲》提供了一些有趣的例子。作为法国的舞曲乐章,在演奏《E大调小步舞曲》时,波杰(Podger)及其他一些小提琴家都给八分音符加上轻微的附点,使音乐具有一定的摇摆感。波杰、慕洛娃和福斯特的典型做法是加一个经过音演奏,产生抑扬顿挫的感觉。最有趣的是,福斯特每一次重复时都做一些变化,而且通过加一些旋律性的双音把音乐的织体也改变了。她有时通过重复其他小节的装饰音模式形成前后呼应,不时地唤起听众的听觉回忆。

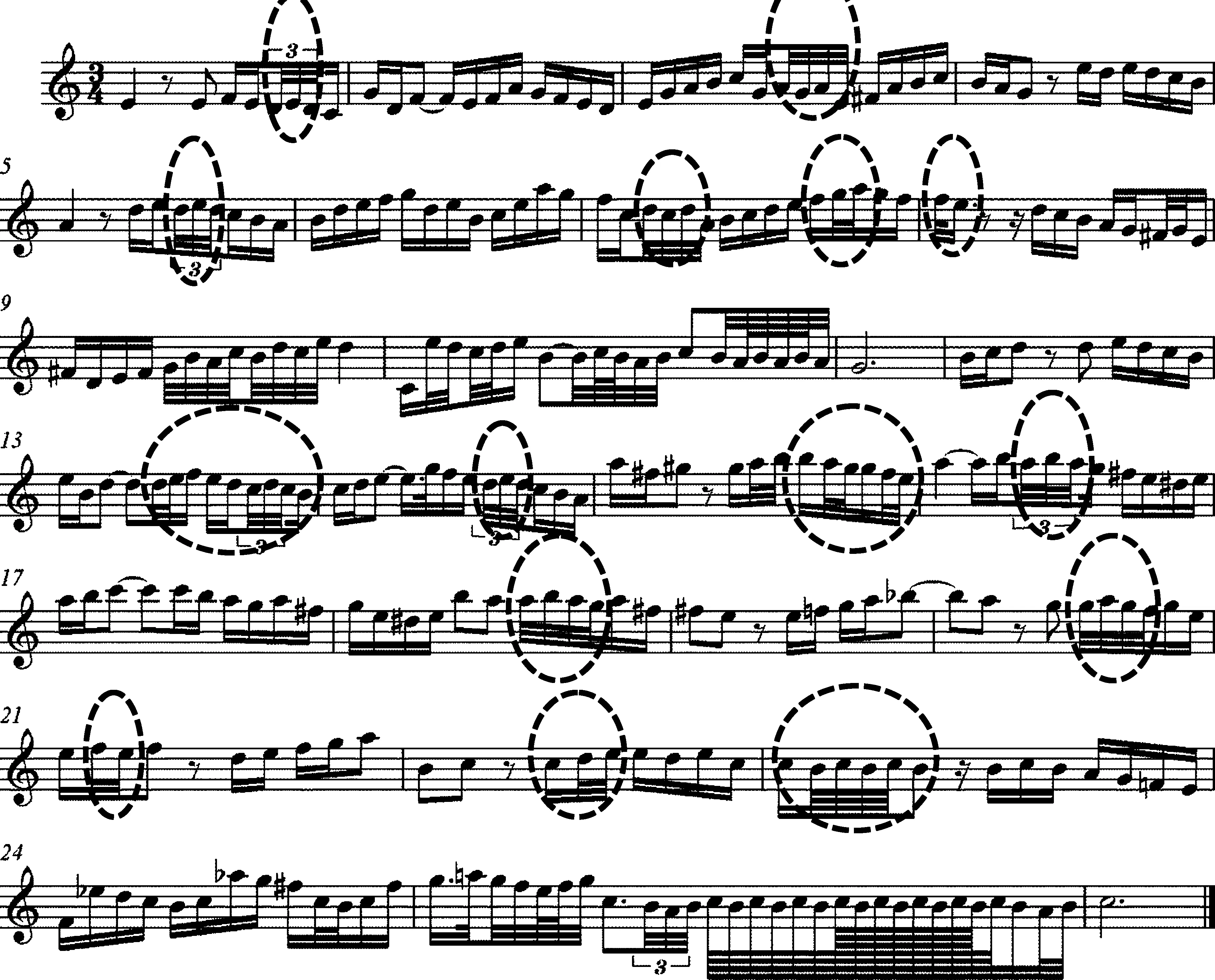

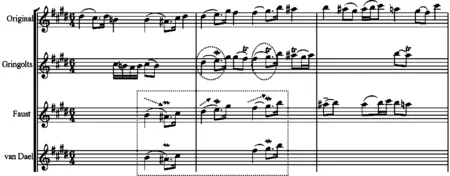

本文的最后一个例子是巴赫《E大调组曲》中的加沃特舞曲与回旋曲(谱例14),因为这首作品的演奏包含了一些大胆的装饰音尝试。由于这首回旋曲重复了五次,有一些小提琴家觉得应该把最后一段变成一个较为炫技的段落。在笔者所知道的录音当中,胡盖特是第一个这样做的,之后许多小提琴家也跟着这样做。其中有的演奏家,如托格内提(Tognetti),不在最后一段,而是在第一次重复时加装饰音;有的演奏家,如格林高尔特斯,在倒数第二次重复时加装饰音;福斯特和霍洛韦(Holloway)则很有创意,他们把最后一段演奏了两次。大部分的版本都包含三连音、音阶及华彩乐段般的效果。

谱例14.巴赫《E大调组曲》,加沃特舞曲与回旋曲,根据各录音中主旋律添加装饰音的情况重新编写的乐谱

总 结

我们现在回顾一下匡兹的见解,他看到了过多的装饰音变化有可能会削弱音乐感动人的能力,建议演奏家不要过于自由地进行装饰音的变化,应该高贵、清晰、简洁地表现简单的旋律*Frederick Neumann,Performance Practices of the Seventeenth and Eighteenth Centuries,New York:Schirmer,1993,p.538.。根据这个标准,格林高尔特斯的版本可能有些过分装饰了。但他的演奏仍然可以算是很有吸引力和音乐表现力的演奏,尤其对于一些从来没有听过这些作品的人来说。但如果我们希望保留巴赫的风格和当时的音乐品位,格林高尔特斯的版本就不太合适。他的演奏缺乏鲜明的节奏感与节拍感,音色及力度的强烈变化使得装饰音听起来有些焦躁不安且过分矫饰,更像洛可可风格的音乐。这使我们想起17世纪的那些评论家所使用的“巴洛克”(barocco)一词所指的“不规则的珍珠”表达出的对于过分矫饰的作品略带轻蔑和诋毁的意味。与此同时,我们要欣赏大部分小提琴家带给我们在音乐上的丰富差异以及多元化的演奏方式。有一些效果可能不符合巴赫想象之中的演奏风格,但是这些演奏却能够“触动心灵”,使听众沉醉于巴赫别出心裁的伟大的音乐创造中。

——以辉煌大圆舞曲为例