福建生态文明试验区全面推行河长制评估研究

张丛林,张 爽,杨威杉,郝 亮,乔海娟

(1. 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;2. 中国水利水电科学研究院,北京 100038;3.生态环境部环境规划院,北京 100012;4.生态环境部环境与经济政策研究中心,北京 100029;5. 水利部农村电气化研究所,浙江杭州 310012)

河长制于2007年首创于江苏无锡,由各级党委或政府主要负责同志担任河长,是落实河湖管理保护主体责任的一项机制性安排。2016年8月,中办、国办印发的《国家生态文明试验区(福建)实施方案》初步提出全面落实河长制的主要任务和基本目标,将河长制纳入福建生态文明试验区总体布局[1]。2017年12月,中办、国办印发《关于全面推行河长制的意见》,明确全面推行河长制的总体要求、主要任务、保障措施[2]。次年2月,福建省委、省政府出台《福建省全面推行河长制实施方案》,根据国家有关要求,对全面推行河长制的总体目标、主要任务、组织形式、工作机制等做出规定[3]。此后,福建省部署河长制系列改革工作,探索若干可复制、可推广经验,发挥了对生态文明试验区建设全局的协调和促进作用,但也存在部分改革工作进展缓慢、效果不如预期等问题,亟待进行全面评估。

河长制是一种中国式的提法,国际上并无此称呼,在水资源综合协调机制方面,类似的国际经验主要是流域综合管理,即以流域为管理单元,在政府、企业和公众等的共同参与下,应用行政、市场、法律等手段,对流域内资源全面实行协调的、有计划的、可持续的管理,促进流域公共福利最大化[4-6]。

自河长制概念提出以来,针对河流法治与人治之争、河长制的法律解读、流域传统科层管理碎片化、河长制主要特点与影响因素、河长制利弊得失与创新趋势等问题,已有研究从国家、省级、地(市)级、流域等层面,通过定性研究方法,对河长制的实践情况进行评估,在得到有关结论的同时,从法律授权、管理体制、部门和区域协调、考核问责、公私合作、资金投入、公众参与等方面指出河长制面临的挑战,进而提出了有针对性的政策建议[7-14]。

总体来看,相关研究已经取得了具有借鉴意义的研究成果,但仍有待进一步完善。本文拟在前人研究基础上,于生态文明试验区建设框架下审视河长制的地位和作用,有效甄别河长制与相关政策间的逻辑联系,建立指标体系对河长制进行政策评估,发现存在的问题,提出对策建议。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

本文以福建省级层面河长制实践情况为研究对象。福建省全面推行河长制的主要内容包括四大任务、五级体系和六项机制[3]。其中,四大任务为:加强水资源保护、加强水污染防治、加强水环境治理、加强水生态修复;五级体系为:省、市、县、乡四级分别设立河长,村级设立河道专管员,省、市、县、乡四级设置河长制办公室(以下简称河长办);六项机制为:集中统一的协调机制、全域治理的责任机制、科学严密的监测机制、齐抓共管的督导机制、协同联动的执法机制、奖惩分明的考评机制。

目前,健全环境治理体系是福建生态文明试验区建设六大重点任务之一,它可进一步分解为完善流域治理机制等六大关键内容,而全面推行河长制是完善流域治理机制的重要组成部分。作为一项综合型协调机制,全面推行河长制涉及水利、发改、环保等20个部门,覆盖福建生态文明试验区建设的大部分牵头单位;作为一项重要的资源环境政策,全面推行河长制与其他多项政策存在关联,事关福建生态文明试验区建设全局[15,16](见图1)。而全面推行河长制四大任务的实施,又为福建生态文明试验区建设奠定基础和提供支撑。

图1 河长制在生态文明试验区建设中的地位和作用

1.2 研究方法

从评估阶段看,公共政策评估可以分为预评估、过程评估和结果评估。其中,过程评估主要针对政策制定和执行阶段存在的问题而开展,其价值在于,评估结论可以用来对正在执行的公共政策进行调整和修正[17]。当前,《福建省全面推行河长制实施方案》印发尚不足一年,仍处于执行阶段,相关问题产生的原因,既可能存在于政策制定阶段,也可能存在于政策执行阶段[18]。因此,对福建生态文明试验区全面推行河长制的评估属于政策过程评估,主要关注政策制定和执行阶段存在的问题。本文拟采用指标法进行评估,指标遴选的主要原则包括:

①系统性。要求评估指标有足够的涵盖面,能充分反映河长制政策制定和执行的特征,指标之间逻辑严密,层次分明。②可操作性。一要充分考虑指标数据资料的可获得性,二要合理控制指标体系规模,三要兼顾指标的可量化性。③动态性。要求指标具有适当的可扩展性,能够根据不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加或删减指标。

基于上述原则,从政策制定和政策执行两个方面,建立福建省全面推行河长制评估指标体系,包括一级指标2个、二级指标5个、三级指标39个,并给出各级指标权重,制定相应的评估标准(见表1)。

1.3 数据来源

评估研究所需数据主要来源于实地调研、座谈访谈和文献调研。赴南平市延平区、莆田市永春县、漳州市等地实地调研流域治理、水系治理、黑臭水体治理等情况,并对各级河长办负责人、项目负责人、企业家河长、公众等开展访谈;于三明市、福州市、莆田市、泉州市、漳州市等地,召集水利、环保、发改委、住建、农业、林业等有关部门负责人,就河长制推行、治水经验、黑臭水体治理等问题开展座谈;从省级层面广泛开展文献调研,主要包括:河长制地方立法、河道岸线和生态保护蓝线、会议、巡查、队伍建设、公示牌设置、工作督导检查、工作考核、验收、资金奖补、信息通报及共享等方面的规范性文件,中办、国办、省“两办”、水利部刊发的福建省河长制信息,省委政府领导批示,省河长制工作简报,以及省水资源公报、环境状况公报等。

2 结果分析

2.1 得分情况

邀请相关领域专家结合福建省全面推行河长制实际情况对各级指标进行评分,可知:总体来看,福建省全面推行河长制总分为0.90分,评估结果为优秀,相关工作快速推进,已经取得许多阶段性成果,正步入全面深化改革的关键时期。

从一级指标评估结果来看,政策执行阶段总体好于政策制定阶段,而政策执行阶段出现的问题,其根源往往在政策制定阶段,且各阶段不同问题之间又存在关联性。

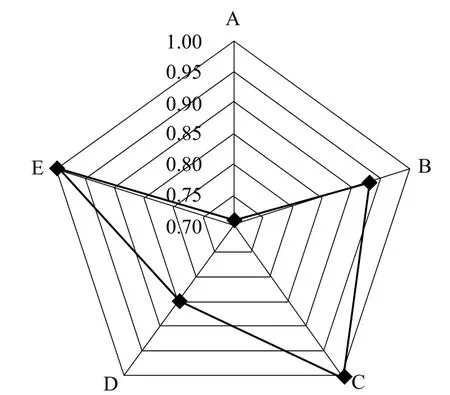

从二级指标得分来看,在组织形式、考核机制、任务完成情况三个方面评估结果为优秀,长效执行机制评估结果为良好,方案制定的评估结果则仅为合格(见图2)。

图2 二级指标得分情况

表1 福建省全面推行河长制评估指标体系

从三级指标得分来看,评估结果为优秀、良好和合格的指标分别占71.79%、0和25.64%,优良率为71.79%(见表2)。评估结果为合格的指标主要包括A2、A4、A6、B4、D1、D2、D3、D5、D6 和 D12;评估结果为不合格的指标是A7。

表2 三级指标得分情况

2.2 存在的问题

2.2.1 相关法律法规对河长制授权不足

从国家层面来看,《中华人民共和国水污染防治法》虽然已有部分河长制相关内容,但法律授权仍然不足,对河长的设立、职责等缺少规定,尤其是没有将河长制纳入水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复的监管体系。在福建省级层面,虽然已将河长制纳入《福建省水资源条例》(A2指标),但相关规定仍较为原则,各级河长的职责尚不清晰,尚未将福建省和全国其他地区全面推行河长制的成功实践进行总结、凝练,上升为地方性法规。

2.2.2 相关政策间缺乏总体安排

河长制与生态文明试验区建设背景下其他相关政策间逻辑不够明晰。一是不同政策的改革任务之间存在不同程度的交叉重复(A6指标)。囿于部门职能交叉和缺乏顶层设计,河长制与生态保护红线划定、按流域设置环境监管和行政执法机构试点、自然资源资产负债表编制、领导干部自然资源资产离任审计等政策在河道岸线和河岸生态保护蓝线划定、流域管理议事协调机制设立、河流本底数据调查等方面存在改革任务的交叉、重复,有关涉水部门倾向于将自身职能嵌入不同的改革方案中,借此获得更多改革配套资源,提升自身在河湖管理中的话语权。二是相关政策间衔接不良(A7指标)。河长制与生态文明试验区框架下其他多项政策存在关联性(见表3),但缺乏统筹安排,逻辑关系不甚清晰,改革先后次序不够优化,浪费了大量改革资源,往往起到“事倍功半”的效果,影响了人民群众的获得感。

2.2.3 跨省级协调机制有待完善

虽然福建省已经与广东省就跨境水环境保护进行了有益探索,但福建省全面推行河长制是以省级为界限的(B4指标),而与相邻省份之间如何就河长制的主要任务、组织体系、工作机制等进行对接,以及省级和跨省级河长制与我国现行的流域管理机构之间关系的协调问题,依然有待进一步构建机制予以应对。

2.2.4 相关改革任务缺乏统筹协调

福建省全面推行河长制的相关改革任务间缺少统筹谋划,往往以难易程度决定任务执行的先后次序,容易忽视不同任务间的有机联系,在年度改革工作行将结束之时,“一河一档一策”编制(D1指标)、河道岸线和河岸生态保护蓝线划定(D2指标)、优化水质监测站点(D3指标)等最为基础性的改革任务往往刚刚开展或距离完成仍有较大差距,影响了改革成果合力的发挥。部分地级市尚未根据《福建省全面推行河长制实施方案》,制定分年度的行动目标(A4指标)和对应方案。

2.2.5 河流管护手段的专业化、自动化和精细化程度不足

当前,福建省、市、县、乡共有4 973名河长、13 231名河道专管员,在落实每条河流都有河长、每个河段都有专管员的同时,增加了若干人员固定编制(D5指标),加重了财政负担,经费保障存在困难(D6指标),自动化和精细化管护手段严重不足,长效管护机制尚未建立。

2.2.6 利益相关方参与形式较为单一

虽然福建省广泛发动青少年学生、企业家、妇女、老党员等参与河流整治,但利益相关方参与主要集中在末端环节,多体现为水污染的治理和监督,在政策制定、河长会议、河长履职尽责等方面参与较少(D12指标)。

3 对策建议

3.1 加强河长制立法的相关工作

应按照依法治水的有关要求,将河长遴选、河长办设置、河长法律责任等规范河长制的相关内容列入《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》等涉河、涉水法律法规。特别应将河长制纳入河流管护的监督体系,并在不同法律法规中保持高度一致,明确全面推行河长制的相关要求。福建省应结合自身实践,制定“福建省河长制规定”,详细规定以下内容:各级河长办的职责、河长分级体系架构、各级河长的职责、利益相关方参与方式、评价考核机制等。

3.2 协调、衔接河长制及相关政策

建议国家层面重新梳理河长制与其他相关政策间的逻辑关系,将重复或交叉的改革任务进行清理、简化、整合或重新设置,以节约改革资源,降低改革成本,凝聚改革共识,增强政策体系的系统性、完整性和协调性,最大限度地发挥政策合力。

福建省级层面应树立“改革一盘棋”的思维,应充分认识到河长制是一项关乎福建省生态文明试验区建设全局的基础性协调机制,应将全面推行河长制与其他相关政策有机联系起来,增强政策体系的系统性、协调性,召集相关政策的牵头部门进行协商,优化、协调相关政策的改革进度。在甄别生态文明试验区建设背景下河长制与其他政策相关性的基础上(见表3),将政策过程划分为政策问题与议程设定、政策方案制定与抉择、政策执行、政策评估、政策终结,分别从各阶段给出了河长制需要加以协调和衔接的相关政策(见图3)。

3.3 探索跨省级河长制的实现方式

建议福建、广东两省以已签订的《关于汀江—韩江流域上下游横向生态补偿的协议》为契机,探索建立由六大机制组成的汀江—韩江流域河长制。重点任务包括:一是统一协调,由水利部珠江水利委员会牵头,福建、广东两省总河长任召集人,召开两省相关部门领导参加的汀江—韩江流域河长联席会议,协调解决全局性重大问题;二是统一规划,基于国家《重点流域水污染防治规划(2016—2020年)》,制定流域水污染防治规划;三是统一责任,严格执行《汀江—韩江流域上下游横向生态补偿实施方案》[19];四是统一监测,按照统一的监测要求、监测方法和监测标准,整合已有省控、市控监测点位,组建统一的流域水环境监测网络;五是统一监管,由两省相关部门组进行联合执法督察。

图3 河长制与相关政策的逻辑联系

3.4 统筹安排河长制相关改革任务

重新梳理福建省全面推行河长制任务清单并加以细化,甄别各项任务的逻辑关系和难易程度,制定2018—2020年分年度改革目标和行动方案,加快 “一河一档一策”编制、河道岸线蓝线划定等基础性任务的执行进度,明确各项改革任务的责任人和时间节点,确保如期取得实效,增强全面推行河长制的系统性、整体性,也为考核评价奠定基础。

3.5 构建河流管护长效机制

综合考虑山水林田湖生态系统完整性,根据生态系统服务价值,建立和完善流域横向生态补偿机制,扩充补偿资金来源,部分用于河流管护。各地(市)、县应根据自身实际情况,进一步加密河道水质监测断面,缩短监测周期,综合运用卫星遥感、无人机、机器人等手段,对河道进行定期或不定期监测,由专业人员对监测数据进行在线分析,发现问题及时解决,在减轻管护人员负担的同时提升管护效果。

表3 生态文明试验区建设背景下与河长制相关的其他政策

3.6 丰富利益相关方共建河长制方式

各地(市)在制定河长制相关政策性文件和规划的过程中,应充分征求有关各方意见,进行修改完善。河长会议召开期间,应邀请各利益相关方代表参加,鼓励其提出意见和建议[20]。河长办应将河长履职情况和考核结果及时公开,鼓励社会各界进行监督。

4 结论与展望

作为一项综合型协调机制,全面推行河长制事关福建生态文明试验区建设全局。当前,福建全面推行河长制总体评估结果为优秀,有关工作快速推进,已经取得许多阶段性成果,正步入全面深化改革的关键时期,但也面临一系列亟待解决的问题。必须从生态文明试验区建设的高度看待和解决这些问题,应以全面推行河长制为重要抓手,在维护河流健康生命、实现河流功能永续利用的同时,着力增强相关政策体系的系统性和协同性,促进福建生态文明试验区建设。

由于地市级和县级相关数据搜集难度较大,本次评估主要聚焦于省级层面。下一步拟在现有基础上,从地市级和县级层面对河长制实践情况进行评估,通过比较发现区域差异,分析差异产生的原因,为不同区域提出有针对性的对策措施。

[1] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 国家生态文明试验区(福建)实施方案[N]. 光明日报, 2016-08-23(006).

[2] 中共中央办公厅,国务院办公厅. 关于全面推行河长制的意见[N]. 人民日报, 2016-12-12(001).

[3] 福建省委, 省政府. 福建省全面推行河长制实施方案[EB/OL]. 福建水利信息网: http://www.fjwater.gov.cn/jhtml/ct/ct_3481_252379[2017-03-03].

[4] WANG Y, LI L F, WANG X J, et al. Taking stock of integrated river basin management in China[M]. Beijing: Science Press, 2007.

[5] Global Water Partnership (GWP). Catalyzing Change: A handbook for developing IWRM and water efficiency strategies[EB/OL].Stockholm: GWP, [2017-11-30]. http://www.gwp.org/en/learn/iwrmtoolbox/ .

[6] PINCOCK S. River chief resigns[J]. Nature, 2010, 468(7325):744.

[7] 王灿发. 地方人民政府对辖区内水环境质量负责的具体形式——“河长制”的法律解读[J].环境保护,2009 ( 9):20-21.

[8] 王书明,蔡萌萌.基于新制度经济学视角的“河长制”评析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(9):8-13.

[9] 刘鸿志,刘贤春,周仕凭,等.关于深化河长制制度的思考[J].环境保护,2016,44(24):43-46.

[10] 王东,赵越,姚瑞华.论河长制与流域水污染防治规划的互动关系[J].环境保护,2017,45(9):17-19.

[11] 刘超.环境法视角下河长制的法律机制建构思考[J].环境保护,2017,45(9):24-29.

[12] 李轶.河长制的历史沿革、功能变迁与发展保障[J].环境保护,2017,45(16):7-10.

[13] 熊文, 彭贤则. 河长制 河长治[M]. 武汉: 长江出版社, 2017.

[14] CHIEN S S, HONG D L. River leaders in China: Party-state hierarchy and transboundary governance[J]. Political Geography,2018( 62): 58-67.

[15] 张丛林, 乔海娟, 董磊华, 等. 水生态文明制度体系框架研究[J].水利水电科技进展, 2017, 37 (5): 28-34.

[16] 张修玉, 李远, 石海佳, 等. 试论生态文明制度体系的构建[J].中国环境管理, 2015 (4): 38-42.

[17] 宁骚. 公共政策学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.

[18] 邓恩. 公共政策分析导论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.

[19] 张捷, 傅京燕. 我国流域省际横向生态补偿机制初探——以九州江和汀江—韩江流域为例[J]. 中国环境管理, 2016 (6): 19-24.

[20] 张金香, 王德轩. 环境影响评价中的公众参与机制研究[J]. 中国环境管理, 2013, 5(6): 23-26.