农村就业结构调整的减贫效应研究

■李石新,张凯淞

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

改革开放以来,城镇化进程加速和经济结构转型背景下中国农村经济结构发生较大变化。与此相适应,农村劳动力就业结构也发生了系统性调整,由过去单一的传统农业就业向多元化就业转变。农村就业结构调整拓展了农村贫困家庭的收入来源,从而有力地推动了农村贫困的减少。学者们系统研究了农村就业变动的增收效应和减贫效应,取得了丰硕的成果。张红宇(2003)分析了我国农村就业结构的偏差现象,认为农村非农就业快速发展实现了农民收入增长[1]。陈世强等(2008)以省域为分析单元进行研究,认为1993年以来中国乡村工业从业人员所占份额是影响农民增收的重要因素[2]。李君甫(2010)认为农村劳动力就业结变化拓展了农村家庭收入渠道,增加了农村居民收入[3]。王丽娟(2011)等认为非农就业规模是农村居民收入的敏感因子,非农就业是提升农村家庭收入的重要手段[4]。颜雅英(2012)的时间序列数据协整分析表明,工商就业比例提升是增加农民人均收入的重要因素[5]。玛依拉·米吉提认为,非农就业增长和农业发展是农村减贫的主要手段[6]。

现有文献对农村就业结构变化趋势的分析还不够深入,由此导致农村就业结构调整的减贫效应探讨还处于起步阶段。因此,本文在系统分析农村就业结构变化趋势的基础上,运用2003-2016年全国贫困发生率和农村就业人数及其结构等数据,系统地研究了农村就业结构调整的减贫效应,以便为制定农村精准减贫政策提供参考。

一、农村就业结构及其当前变动趋势

(一)农村就业结构划分

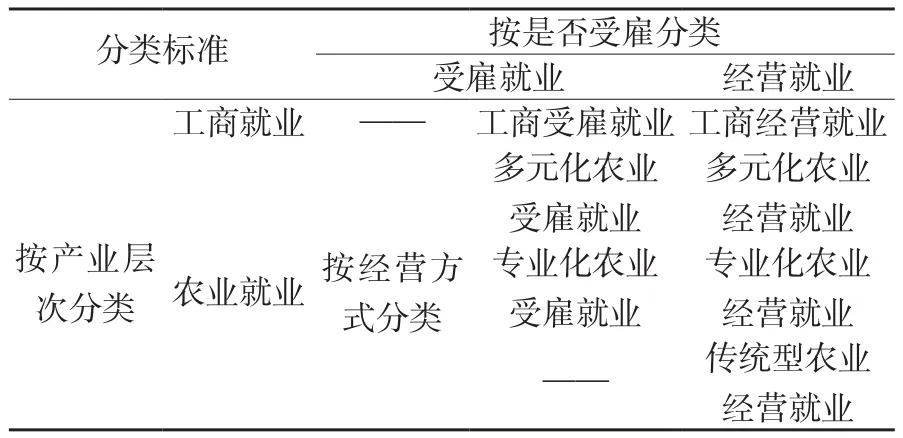

就业结构主要是从不同产业、不同行业和不同职业等视角进行划分,而学术界则主要是从三次产业视角研究产业结构对就业结构的影响[7]。但这种划分过于简单,已经不适应日益发达的社会分工,因此本文根据当前农村就业分工状况对其结构进行系统划分。

首先,按产业层次可将农村就业区分为农业就业和工商就业。前者主要从事农业生产,后者主要是在非农领域从事第二、三产业生产或服务。其次,按受雇与否将农村就业区分为经营就业和受雇。受雇就业是指就业者受雇于他人,其目的是为了获取工薪收入;后者主要是指通过生产经营获取经营收入。再次,综上两种分类可按农业经营方式不同,将农业经营就业可区分为传统型、专业化和多元化三种类型,将农业受雇就业区分为专业化和和多元化两种类型。

表1 农村就业结构分类

(二)农村就业结构的变动趋势

改革开放以来,城乡收入差距不断扩大、就业制度改革以及城镇化发展有力地推动了农村劳动力流动,实现了农村劳动力从单一就业向多元就业转变。

1.农业就业比例不断下降,工商就业比例迅速增加。20世纪80年代中期至90年代中期,经济体制改革推动了农村乡镇工商企业快速发展,农村在工商企业从业人员的比例逐步上升,传统农业从业人员比例为断下降。20世纪90年代中期以来,在城乡收入差距的吸引下和户籍制度松动的推动下,大量农村劳动力从内地农村流向沿海城市,引起工商就业比例大幅度增加。表2数据显示,2003年农业从业人员为35719万人,2016年下降至21733万人,相应地其就业比例下降了16.05%。而工商企业从业人员则从2003年的8162万人增长至2016年的11534万人,增长41.3%。

表2 农村劳动力三大产业就业结构变化(2003-2012)

2.多元化和专业化农业就业比例增加,传统农业就业比例下降。表3数据表明,传统农业就业人数从2003年的34954万人锐减到2016年的18672万人,降幅为46.58%。而多元化和专业化农业就业人数则从2003年的756万人增长到2016年的3061万人,14年共增长了3.05倍。

表3 农业就业模式的结构变动趋势(2003-2012)

3.受雇工商就业比例较大,经营工商就业增长显著。20世纪90年代中期以来农村劳动力大量外流。这些外流劳动力主要受雇于工商企业或个人,形成了占比较重的受雇工商从业队伍。近年来,农村部分外出务工人员在其从业过程中积累了技术和管理经验,并通过工薪收入积累了一定初始资金,他们通过融资或合资等形式从事工商企业经营或个体户经营,实现了工商经营就业。表4数据表明,在工商就业中,受雇工商就业比例一直较大,超过60%。经营工商就业比例近年来得到显著增加,从2008年25.64%上升至2016年的38.55%。

三、农村就业结构调整减贫效应的作用机制

当前农村就业结构调整为提升农村贫困家庭的收入水平拓展了渠道,从而有效地推动了农村减贫进程。

(一)受雇工商就业增长推动了农村贫困家庭工资收入增长

20世纪80年代中期以来,农村劳动力大量外出务工,使得农村受雇工商就业人数和比例快速攀升。调查数据显示,务工人员月工资平均为4538.3元,而务农月收入约为2147.5元,前者为后者的2.11倍。就业形式从传统农业向受雇工商的转型推动了农村家庭工资收入增长。国家统计局数据显示,1990年农村居民人均工资收入为138.8元,2016年上升5021.8元,25年间增长了35.2倍。

农村贫困家庭往往占有较少资源,但因子女较多而需要抚养较多人口。但当这些子女成年后,由于缺乏相应的升学和参军等条件而不得不外出务工。年轻的子女通过其劳动获取远高于务农收入的工资,从而有效地改善家庭经济状况。课题组调查数据显示,1990年贫困家庭外出务工比例约为23.6%,2016年这一比例上升至76.7%。其家庭收入从每人年均487元增长到2016年5676元,增长了11.6倍。贫困家庭务工人员工薪收入提升了家庭收入水平,能有效地使得其家庭摆脱贫困。课题组调查数据显示,务工收入使得贫困家庭样本中45.2%的贫困者脱贫。

表4 农村内部非农就业结构变化(2003-2012)

(二)工商经营就业增长推动了农村贫困家庭经营收入增长

部分农村青壮劳动力在其外出务工时,通过受雇性的生产和服务积累了一定技术和经验,同时通过工资收入逐步积累了一定资金。他们往往通过融资或合资等形式开展工商自营,实现工商经营就业。表4数据显示,农村劳动力的工商经营就业比重由2008年的25.61上升至2016年的38.55%。工商经营就业的显著增长极大地提升了农村家庭收入水平。课题组调查数据显示,156个农村经营工商业家庭样中,2000年人均收入为7648元,2016年增长至51755元。工商经营收入的增长加速了农村贫困家庭的脱离进程。课题组调查数据显示,经营工商业的家庭样本中,2000年有22户为贫困户,贫困发生率为6.49%;2016年减少至2户,贫困发生率降至1.14%。

(三)专业化农业就业增长推动了农村贫困家庭农业工资收入和经营收入增长

当前大量青壮劳动力外出务工,大量农用耕地闲置。部分农民利用这一契机,通过租赁土地等形式开展规模较大的专业化农业经营。这种趋势通过利益分享有效地减少了农村贫困。首先,部分农村贫困者通过专业化农业生产实现了自我就业,其规模化经营则在较大程度上提高了农业生产率,[8]增加了经营收入,降低了农村贫困发生率。课题组调查数据显示,调查样本中有28户近年来陆续进行专业化农业经营。2000年其贫困家庭3户共12人,贫困率为9.4%;2016年贫困户下降为1户5人,贫困率为2.3%。

其次,专业化农业需要长期或短期雇用劳动力,长期雇用是进行日常生产经营,短期雇用是进行季节性抢种抢收。专业化农业通过这两种形式实现了农村劳动力的专业化农业受雇就业[8]。这种就业形式既能使长期受雇者获得较稳定的长期性工资收入,又能使短期受雇者得到较高的临时性工资收入,从而有效地提升了贫困家庭受雇劳动者的收入水平。课题组调查数据显示,从2000年起,调查样本中有28个贫困家庭的劳动力实现受雇农业就业。截至2016年,他们的工资水平平均提高了4.6倍。

(四)多元化农业就业增加了贫困家庭农业经营收入

经济水平的日益提升助推了农产品市场需求的多元化,这就要求农业生产也必须多元化。为了适应这种要求,农民除了种植传统农业谷物外,还可以种植瓜果蔬菜和花草,养殖牲畜、家禽和渔业,实现了多元化农业就业。这种就业形式拓展了农村家庭收入渠道,为农村贫困者增加收入提供了平台。在课题组的调查数据中,有23个家庭样本在2000年是从事传统谷物生产的,其年人均收入为1241元,贫困发生率为16.6%。其后年度这些家庭陆续从事多元化农业生产,2016年各家庭人均年收入为5234元,贫困发生率下降至3.8%。

四、农村就业结构调整减贫效应的统计检验

如前所述,农村就业结构调整拓展了农村贫困者的收入渠道,提升了其家庭收入水平,从而有力地推动了农村减贫进程。为了确认该结论的正确性,有必要进行统计检验。

(一)变量选取和数据来源

本文选定农村贫困发生率H作为因变量,其解释变量可以定义为:工商受雇就业率X1,是农村工商受雇就业人数占农村总劳动力的比率;工商经营就业率X2,是农村工商经营就业人数占农村总劳动力的比率;专业化农业就业率X3,是专业化农业就业占农村总劳动力的比率;多元化农业就业率X4,是多元化农业就业占农村总劳动力的比率;农业传统经营就业率,是传统谷物生产所实现的就业率。我们将其他影响设定为噪音项,用ε表示。

根据以上变量的选择,我们将因变量和解释变量之间的关系设定为:

本研究所采用的数据来源于2003至2016年《中国农村统计年鉴》与《中国统计年鉴》。对于贫困发生率,本研究是根据林伯强的研究进行计算的。[9]这里需要强调的是,我国官方贫困线在2007-2011年间调整较大,本研究其进行了平滑处理,以消除参照标准的波动性。而解释变量的数据均来自于前文数据。其中,多元化经营就业率X4用林牧渔业就业率来替代,尽管二者存在差异,但仍具有较高类同性。传统农业就业率X5是用1减去前四项比率得到。

(二)平稳性检验

为了消除时间序列的异方差现象,需要对各时间序列数据进行对数转换。为了确定时间序列数据的平稳性,必须对数据进行ADF单位根检验。检验结果表明,所有时间序列变量均为同阶单整变量:

表5 农村就业结构与农村贫困变化回归模型变量的ADF单位根检验

(三)协整检验

本文采用EG检验方法对数据进行协整检验,其步骤如下:

1.建立协整回归方程。表5的检验结果表明,ln H、ln X1、ln X2、ln X3、ln X4和ln X5均为一阶单整平稳序列,各变量之间可能存在协整关系。由此可得:

其中,下标t表示不同时期,β0为常数,βi为参数矩阵,Xi为农村劳动力各类就业率,εt为随机扰动。

2.检验残差序列。еt是偏离长期均衡关系的离差估计值。对еt序列的检验采用AEG方法,即检验下式:

如果经过ADF检验拒绝了原假设H0∶θ=0。检验结果如下表所示:

表6 残差ADF单位根检验结果

根据表6可知,残差序列еt的ADF统计值为-4.2374,小于1%、5%和10%显著水平下临界值-3.1542、-2.3698和-1.4871。这就说明残差序列еt是平稳的,即模型中被解释变量与解释变量之间存在长期均衡关系。

3.误差修正模型。上述结论是针对长期均衡关系而言的,但短期内可能存在变异。为此,需要构建误差修正模型:

其中:

式中,Ht为t时期的农村贫困测度指标,Xit为t时期内不同农村就业率指标,ecm为误差修正项,λi(0<λ<1)为误差修正系数。

首先,建立长期关系模型,对变量进行OLS估计,可得:

检验结果显示,R2=0.7637,说明模型对数据的拟合度接近合理区域,F=2.8715大于临界值,表明解释变量具有较强解释力。各变量的t统计量均小于其临界值,说明误差处于可接受范围。检验结果表明:(1)工商受雇就业率、工商经营就业率、专业化农业就业率、多元化农业就业率与农村贫困发生率呈反向相关关系,这就表明近年来我国农村就业结构调整在较大程度上推动了农村贫困的减少;(2)传统农业就业率与农村贫困正向相关,这就是说明较高传统农业就业率不利于农村贫困减少。各项统计数据表明,近年来我国传统农业就业率不断降低,这就在一定程度上减轻了农村贫困减少的阻力。

其次,建立短期关系模型,对该模型进行OLS估计:

检验结果的各统计值显示,R2=0.7356,说明模型的数据拟合度较合理,各变量的t统计量来看,均小于其临界值,说明其误差处在合理界限范围内,F=11.3654大于临界值水平,表明解释变量整体来说具有较强解释力。检验结果表明:(1)误差项ecmt-1估计的系数-0.7563体现了对偏离的修正;(2)在短期内农村工商受雇就业率、多元化农业就业率与农村贫困发生率呈反向相关关系,传统农业就业率与农村贫困发生率呈正向相关;(3)在短期中工商经营就业率、专业化农业就业率与农村贫困发生率呈正向相关关系。这一结论与长期检验结论是不一致的,其可能的原因是工商经营就业和专业化农业就业都需要较多地投入短期难以收回的资金,可能会在较短时期内降低农村贫困家庭收入。

五、结论与政策建议

(一)结论

第一,农村就业结构现状分析表明:近年来农村就业结构不断由单一的传统农业就业向受雇性和经营性工商就业、专业化和多元化农业就业转变。

第二,理论分析表明:农村就业结构调整从不同渠道增加了农村贫困者不同类型的收入,推动了农村减贫进程。

第三,统计检验表明:农村就业结构变动是推动农村减少的重要原因,二者之间存在长期均衡的协整关系;短期中工商经营就业和现代农业就业增长不利于农村贫困减少,但长期来看农村就业结构调整推动了农村贫困减少。

(二)政策建议

首先,规范农村劳务输出。尽管农村非农就业有效推动了农村贫困减少,但农村劳务输出还处在盲目状态,导致青壮劳力和高技能劳力流失、留守儿童等社会经济问题,因此规范农村劳动力输出。输入地和输出地政府必须协同合作,通过信息共享和协同培训等方式构筑农村劳动力有序流动平台。特别是要通过就业岗位对接、劳动技能培训、就业信息共享等方式提升贫困家庭劳动力务工的就业质量和就业水平,增加务工收入,有效推动农村贫困减少。

其次,积极鼓励农民工商创业。积极开展工商创业是贫困家庭脱贫的有效途径,但贫困家庭往往缺乏资金、技术、管理经验和信息资源。因此为了通过工商创业减少农村贫困,必须解决以下问题:一是通过政府资助、银行信贷和社会筹集等方式为贫困者创业提供金融支持;二是通过校企对接、技术引入以及对口帮扶等形式为农村贫困者创业提供技术支持;三是要通过经营管理、知识技能、政策法规等方面培训提升创业者管理能力;四是政府部门要构建创业信息共享平台,为创业者能够得到长期信息支持。

再次,大力推动专业化农业。专业化农业生产是帮助农村贫困者脱贫的有效途径,但农村贫困家庭专业化农业生产往往受制于资金、技术和土地等制约。因此,为了通过专业化农业减少农村贫困必须解决以下问题:一是通过降低信贷利率、放宽信贷门槛、试行融资租赁等形式多方拓展贫困家庭专业化农业所需资金;二是通过农业技术指导、农业技术研发、农产品开发等途径强化农村贫困家庭专业化农业生产的技术扶持;三是通过土地使用权的租赁、租让、受让等形式突破贫困家庭专业化农业生产的土地规模约束。

最后,鼓励开展多元化农业经营。多元化经营是农村贫困家庭拓展增收渠道的有效途径,但多元化农业经营受到规模效率低、经营风险大、技术引导缺位等因素的制约。因此,必须从以下几个方面着手引导农村多元化农业经营发展:一是通过专业合作社实现分散经营统一购销,为贫困家庭多元化农业经营提供市场渠道;二是引入保险机制增强多元化农业经营抗风险能力;三是强化技术引导和帮助,弥补多元化经营所缺失的专业技术。

[1]张红宇.就业结构调整与中国农村劳动力的充分就业[J].农业经济问题,2003,(7):10-15.

[2]陈世强,时慧娜.中国乡村从业人员就业结构演化及对农民收入的影响[J].经济地理,2008,28(3):469-474.

[3]李君甫.中国农民就业结构变迁研究[J].生产力研究,2010,(8):42-44.

[4]王丽娟,贾宝红等.非农就业对天津市农民收入影响的实证分析[J].天津农业科学,2011,17(5):108-111.

[5]颜雅英.福建省农村劳动力就业与农民收入关系的实证研究[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2012,34(5):5-10.

[6]玛依拉·米吉提.经济增长对贫困变化的影响及影响途经分析[J].经济问题,2012,(7):100-104.

[7]李朝阳.农畜产品经营专业化发展研究[J].华中农业大学学报:社会科学版,2011,(2):64-69.

[8]张车伟.从就业变化看收入分配存在的问题[J].人文杂志,2012,(1):169-176.

[9]林伯强.中国的经济增长、贫困减少与政策选择[J].经济研究,2003,(12):15-25.

——以重庆市为例